Читать книгу Unerhörte Erinnerungen eines Sonstigen - Martin Löschmann - Страница 5

Annäherungen

ОглавлениеFeig, wirklich feig ist nur,

wer sich vor seinen Erinnerungen fürchtet.

Elias Canetti

Was, du willst Memoiren, deine Memoiren schreiben?, fragt mich M., die mich bei irgendeiner offiziellen Gelegenheit einen 67jährigen nannte, obwohl ich gerade mal 66 war. Erinnerst du dich an den wunderschönen italienischen Don Camillo-Film? „Nimm dich nicht so wichtig“, sagt darin der Gekreuzigte zu Don Camillo. Weißt du nicht, wie viele Memoiren-Bände die Verlage jährlich abwehren müssen? Es gibt einfach zu viele Menschen, die eitel und womöglich besessen, erinnerungssüchtig genug sind, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. Hast du nicht kürzlich in deinem Herder-Blog ein solches Werk rezensiert? Die humorigen, durchaus lesenswerten, wenngleich gelegentlich leicht hochfliegenden Memoiren von Peter Zimmermann, einem deiner Kommilitonen und späteren Kollegen am Herder-Institut, Geschichte wird uns zugefügt. Ein Ostdeutscher erinnert sich an das 20. Jahrhundert.

Willst du wirklich einer von denen sein? Ja, wärest du bekannt und berühmt, in Skandale verwickelt, Posträuber, Entführer, Attentäter, Verräter, Entertainer, vom Tellerwäscher zum Millionär Emporgestiegener, ein Preisträger, irgendeiner, ein korrupter Politiker, Schauspieler, Dummschwätzer.

Erinnerungsschreiber wollen sich eher verhüllen als enthüllen. Und bedenke Ringelnatz: „Die Erinnerungen verschönen das Leben, aber das Vergessen allein macht es erträglich.“ Willst du, dass der Rest deines Lebens unerträglich wird?

Ja, wenn du wenigstens in die Nähe von Berühmtheiten gekommen wärest. Das könnte womöglich den einen oder anderen dein Werk in die Hand nehmen lassen. Ich spreche nicht vom Lesen. Wir kommen in Dudince, einem Kurort in der Slowakei, mit einem Tischnachbarn ins Gespräch über Kinder und Kindeskinder, erzählen nicht ohne Stolz, dass unsere – zum damaligen Zeitpunkt unser Sohn über den ägyptischen Staatspräsidenten Nasser – promoviert haben. „Nasser Gamal“, sagt da der Gesprächspartner, „den kenne ich persönlich, bin ihm 1962, genau am 4. März, in Moskau begegnet.“ Es gibt Leute, die definieren sich stets und ständig über bekannte Persönlichkeiten. Der langjährige Bibliothekar der Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport in Leipzig, K. W., lange ein Freund, gehörte zu dem Personenkreis, der sich gern im Glanz berühmter Persönlichkeiten spiegelt. Und habe ich nicht 1993 in Kingston upon Thames fast die Queen von England getroffen, jedenfalls ist sie an mir vorbeigeschritten, ich hätte sie fotografieren können. Das zugeschminkte, zur Maske erstarrte Gesicht hat sich mir ohnehin eingeprägt und bevölkert gelegentlich meine Albträume.

Ermutigend war der Schwall von Fragen nicht gerade, obwohl ich mir sagen konnte, so tief hinaus wollte ich nie. Nicht nur einmal in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, die mich zum Schreiben anhielten, habe ich den Kauz auf meiner Schulter mit seinem wozu-wozuu-wozuuu gespürt. Immer wenn Professor Martin, Anglist, einer meiner Lehrer an der Leipziger Universität, auf für ihn abwegige Interpretationen englischer Literaturwerke stieß, bemühte er dieses Bild. Aber wer kennt Professor Walther Martin, hat kaum etwas publiziert und konnte seine oberlehrerhaftbelehrende Art nie ganz ablegen. Der erwähnte Zimmermann kommt allerdings zu einer bemerkenswerten Aufwertung von Martin, verbunden mit einer Abwertung meines Professors Hans Mayer.

Auf Mayer lass ich nichts kommen, ein beeindruckender Professor, stets in maßgeschneiderten Anzügen, sein beachtlicher Bauchansatz dadurch eingedämmt und die geringe Körpergröße gestreckt. Er wird an dieser Stelle schon mal erinnert, weil er mich auf die Liste derjenigen Studenten setzte, die 1959 zu den Schillerfeierlichkeiten in die Bundesrepublik reisten durften. Er war es auch, der mich zum Praktikum ins Berliner Ensemble schicken und mich dadurch Bertolt Brecht einige Wochen vor seinem Tode erleben ließ. Wir Praktikanten durften eine Probe zu Leben des Galilei mit Ernst Busch von der Empore aus verfolgen. Von den Regieanweisungen verstand man kaum etwas, Brecht jedoch war an seinem ein wenig linkisch und eckig wirkenden Gang erkennbar. Welch ein Ereignis für Brechtenthusiasten, die Brechtjünger – Benno Besson z.B. war bestimmt dabei – schlichen in angemessenem Abstand um den Meister vor und auf der Bühne herum.

Ich gerate in den Sog der Verteidigung meines Unterfangens und schwelge in Erinnerungen an meinen Professor. Kannst du dich erinnern, dass du bei deinem Vater Max Frischs Herr Biedermann und die Brandstifter hast liegen sehen mit den Unterstreichungen von eben diesem, meinem Literaturprofessor? Du hast dir mühselig und kostspielig ein Exemplar ‚aus dem Westen‘ besorgt, die authentischen Unterstreichungen übertragen und mir die Kostbarkeit geschenkt. Was für ein unvergessliches Liebesgeschenk. Denkst du nicht, dass ein Einfall wie dieser der Welt, meinetwegen der Nachwelt, überliefert werden müsste? Ja, ich weiß, ein Personalmuseum muss her.

Auf einer Weihnachtsfeier des Instituts für Interkulturelle Kommunikation Berlin im Brecht-Keller in der Chaussee-Straße erzähle ich das fast 40 Jahre später meiner Nachbarin zur Linken, Frau Dr. Lilli Bock. Sie strahlt, als ich mich an ihren Vortrag im DDR-Kulturzentrum Helsinki erinnere: Das literarische Werk Anna Seghers von 1945 bis zur Gegenwart. „Über Ihr Praktikum am BE müssen Sie unbedingt schreiben. Dafür interessiert man sich heute.“ Das schmeichelt.

Und Corinna Harfouch, hat sie uns nicht kürzlich in die Kammerspiele des Deutschen Theaters eingeladen: Corinna Harfouch liest ‚BILLY THE KID’, Mi, 22.11.2006, 20:00 Uhr. Musik: KATDSE. Auf der Eintrittskarte steht nicht, dass Johannes Gwisdek, ihr Sohn, die Musik dazu gemacht hat. Ich möchte mal wissen, wer unter den rund 200 Zuschauern an jenem Abend das wusste. Corinna gehört zweifelsohne zu den großen deutschen Schauspielerinnen der Gegenwart. Na, bitte. Nach der Veranstaltung treffen wir ihre Schwester, sie ist gleichfalls Schauspielerin geworden und probt gerade die Rolle der Mutter Babette in Frischs Biedermann und die Brandstifter, das wieder einmal in Zürich aufgeführt werden soll, dort, wo die Uraufführung 1958 stattfand.

Ja, sie hat uns als Harras in der spektakulären Castorf-Inszenierung Des Teufels General in der Volksbühne, als Vera Brühne in dem gleichnamigen Fernseh-Zweiteiler, in der fast legendären Möwe-Inszenierung von Gosch am DT begeistert. Wie oft wurde in Gesprächen nicht die Zeit erinnert, als wir mit ihr und ihrem damaligen Mann, Nabil Harfouch, bis tief in die Nacht diskutierten, ob sie mit ihm, der nach Studium und erfolgreicher Promotion in Dresden, nach zehn Jahren in seine syrische Heimat zurückkehrte, gehen solle oder nicht. Sie wollte Schauspielerin werden und das hätte sie in Syrien nicht werden können. Am 21. April 2009 erlebt der Dokumentarfilm Corinna Harfouch. Was ich will, ist spielen seine Premiere in Berlin. Wo sie auftritt, gehen wir hin; fuhren im letzten Jahr sogar nach Zürich, wo 50 Jahre nach der Uraufführung Dürrenmatts Physiker wieder auf dem Spielplan stand, mit Corinna als Fräulein Doktor Mathilde von Zahnd.

Und dann ist da auf jeden Fall der Maler Tübke, Werner Tübke, der sog. Leipziger Schule zugerechnet, unser Gegenüber in der Springerstraße. Schließlich hatte er Marianne gelegentlich eines Festes in seinem Haus zum Tanz aufgefordert und sie als Tanzende in der Bewegung gemalt. Das Gartenfest zu des Meisters 51., zu dem wir geladen waren, ist in Geburtstagsfeier Springerstraße 5 verewigt, im Bild deutlich als SP5 hervorgehoben. Kostümierung und Maskierung verfremden die Szenerie, Personen aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis sind dennoch erkennbar. Beide Gemälde und andere können in der Tübke Stiftung in eben der SP5 besichtigt werden. Mit einem sozusagen absoluten fotografischen Gedächtnis begnadet, malte er übrigens fast ausschließlich ohne Modell. Als Interesse und auch Geld für den Kauf der Tanzenden da waren, war es unverkäuflich. Immerhin eine Grafik, seine Frau, liegender Akt, zwischen seinem Vater und ihm selbst, vom Meister als Geschenk offeriert, als er sich einstmals die Ehre gab, uns zu besuchen, gehört zu den wenigen originalen Kunstwerken in unserer Wohnung.

Eine Zeitlang hing es neben einer Papiercollage Galeere von Reinhard Roy, Maler und Bildhauer, der 1983 die DDR verließ und sich dann vorwiegend der Rasterkunst verschrieb. Er stand eines Tages mit seinem damaligen Kompagnon vor unserer Tür in der SP4, als wir noch zur Messe unser Einzelzimmer auf dem Dachboden vermieteten. Mit Gamaschenstiefeln, Vollbart, Hühnergott-Kette, abgewetzter Lederjacke auf den ersten Blick nicht gerade vertrauenswürdig, wurde er uns zu einem guten kritischen Freund. Ihm ist es zu verdanken, dass ich auf seinem 50. Geburtstag höchst persönlich keinem Geringeren als dem späteren Bundespräsidenten von 2004 bis 2010, Hort Köhler, die Hand schütteln durfte. Reinhard, wie soll ich dir nur danken?

30 Jahre nach unserer ersten Begegnung wird Roy, der in Görlitz einst sein Atelier hatte und vom Chef der „Görlitzer Stasidienststelle“ bedrängt und gedrängt wurde, in seinen mittlerweile mehrbändigen Fragmenten schreiben:

„Ich hoffe, dass man Martin und Marianne nicht auch noch meiner Ausreise wegen in die Mangel genommen hat. Ihnen kommen sie nicht bei, denke ich gleich. An deren Klugheit perlt die Dummheit bereits ab, ehe sie formuliert ist, dessen bin ich mir sicher wie auch, dass Löschmanns eher mit dem faustschen Teufel im Bunde stehen als mit der Stasi.“

Tübke konnte übrigens mit meinem zuweilen leicht skurrilen Humor absolut nichts anfangen. Was für eine umwerfende Idee, Herr Tübke, in den Vorraum einen großen Schlitten zu stellen, einen Schlitten etwa in der Art – obschon farbenfroher – wie der, mit dem meine Eltern im Winter in die Kreisstadt gefahren sind. Beifälliges Nicken.

Irgendwann spielten wir mal Skat zusammen. Weder Marianne noch ich sind gut darin, um es für uns schmeichelhaft auszudrücken. Und da lud uns der große Maler, als leidenschaftlicher und versierter Skatspieler bekannt, eines Tages ein, mit ihm und seiner Frau dieses Männerspiel zu wagen. Wie es sich manchmal fügt, obwohl ich aus seiner Sicht schlechter als ein Anfänger spielte, musste Herr Professor Werner Tübke, der aufschrieb und die Abrechnung selbst vornahm, mich leicht unwillig, als Gewinner des Abends verkünden. Ob er wohl an die Volksweisheit von den dümmsten Bauern und den großen Kartoffeln gedacht hat. Ich schon. Es gab nie eine Revanche.

Viele seiner Bilder, wie sein Sizilianischer Großgrundbesitzer mit Marionetten, bei uns in der Springerstraße jahrelang als gerahmter Druck an der Wand, das vieldeutige Original in der Galerie Neue Meister in Dresden, bleiben uns wichtig. Sein Bauernkriegs-Panorama in Bad Frankenhausen, nach vielen Jahren letzthin noch einmal besucht, wie vordem, monströs und umwerfend beeindruckend.

Begreiflicherweise ist mir klar, dass meine Betrachtungen mehr Leser und Leserinnen finden würden, wenn ich Augenzeuge solcher künstlerischen Ereignisse geworden wäre, wie sie der damals unbekannte Galerist Judy Lybke in Leipzig kreierte. Zur Eröffnung seiner Galerie Eigen + Art begrüßte er 1983 die Gäste splitternackt. Die DDR – das bekannte FKK-Land.

Schließlich könnte ich wohl den Professor für Soziologie an der Freien Universität, Wolf Lepenies, erwähnen: Wissenschaftspolitiker und Publizist, Ostpreuße der Geburt nach, Alexander-von-Humboldt-Preis, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, um zwei seiner vielen Auszeichnungen zu nennen. Ihn traf ich, als er Rektor des Wissenschaftskollegs zu Berlin war, kurz nach dem Mauerfall auf einer Veranstaltung in Westberlin/Grunewald, zu der der Romanist und Inhaber des Lehrstuhls Deutsch als Fremdsprache an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Prof. Dr. Harald Weinrich, eingeladen hatte. Grundgedanken seiner Textgrammatik der deutschen Sprache sollten von einem interdisziplinär zusammengesetzten Gremium diskutiert werden. Als Didaktiker des Deutschen als Fremdsprache aus der DDR und durch die Wende verunsichert, fiel mir nicht allzu viel ein, in der Mittagspause aber entspann sich ein produktives Gespräch, ich dächte aus der ostdeutschen Provinz war ich der einzige, plus ein oder zwei Linguisten aus Ostberlin. Wir erörterten Chancen der Wiedervereinigung und formulierten Hoffnungen im Small-Talk-Format. Viele Jahre später lese ich zufällig sein klares Urteil, das in unserer Pausen-Diskussion bereits aufblitzte: Während Deutschland nach dem 2. Weltkrieg mit Frankreich eine erfolgreiche Lerngemeinschaft eingegangen sei, sind „nach 1989 große Chancen vertan worden, weil – nicht zuletzt in Deutschland – der Westen sich in eine Belehrungsorgie steigerte, statt sich angesichts der neuen unerhörten Herausforderungen auf ein gemeinsames Lernen mit dem Osten einzulassen.“

Auch Skandale ließen sich in meinem Leben finden, zumindest barg meine endgültige Entlassung als Professor für Deutsch als Fremdsprache am Herder-Institut der Leipziger Universität im Rahmen des Elite-Austausches im Osten Deutschlands 1993, meine zweite Lebenskatastrophe, skandalträchtige Züge. Ich könnte fernerhin über eine Gerichtsverhandlung berichten. Das mögen die Leute. Die Nachmittagsserie des ZDF Streit um Drei sahen einst über eine Million Zuschauer. Und wer sieht nachmittags fern? Mir würde ein winziger Bruchteil dessen als Leserschaft genügen, es müssen nicht unbedingt die Gute-Nacht-Leser sein, die sich vor dem Einschlafen müde lesen müssen. „Wer nicht eine Million Leser erwartet, sollte keine Zeile schreiben“, soweit Goethe. Er kann mich nicht entmutigen, meine Erinnerungen werden eines Tages zum ‚Kultbuch‘ werden. Klebte an diesem Wort nicht der Konsumerfolg, hätte ich es vermieden. Freilich mein Buch braucht eine andere Zeit. Deinen Humor möchte ich haben. Du solltest dich über jeden Leser freuen und keinen vergraulen. Kultbücher und Konsum gehören halt zusammen, Kurzlebigkeit ihr Merkmal. Du wirst nicht etwa den sarkastischironischen Ton überlesen haben. Ich schreibe etwas für die Ewigkeit. Jetzt habe selbst ich es begriffen. „Wappnende Ironie kommt aus freimütigem Geist“ (Ernst Cramer). Alle und alles herunterziehen, wie Harald Schmidt es über Jahrzehnte praktizierte, ist damit nicht intendiert. Da kann man nur verlieren, wie sein Karriereverlauf zeigt. Allein deshalb bin ich dagegen, dass du, um dich womöglich mit Berühmtheiten zu schmücken, an dieser Stelle meinen Großvater Adam Kuckhoff erwähnst, dessen Hinrichtung durch die Nazis am 5. August 1943 in Plötzensee nun wirklich nicht mit deinem Humor, Ironie, Sarkasmus, wie geartet auch immer, relativiert werden kann.

Als an ihrer Schule der Zweite Weltkrieg behandelt wird, bittet Enkelin Julika mich aufzuschreiben, wie ich den Krieg erlebt habe, die Vertreibung aus der Heimat eingeschlossen, meine erste Lebenskatastrophe.

Hunderttausende haben erlebt und beschrieben, geschildert, erzählt, was ich offensichtlich mitteilen will. Für wen könnte das von Interesse sein? Für die Kinder eventuell, die Enkel? Als ich Tochter Kati 2001 per E-Mail ein paar Reiseeindrücke aus Saratow sende, wo ich im Auftrage des DAAD einen Fortbildungskurs durchführte, was e-mailt sie zurück: „Danke für die wunderbare Erzählung. Mensch, Papa, da schlummert ja Talent in dir.“ Wohlbedachter Zuspruch einer Psychologin. Eine weitere Leserin habe ich mit ihr, sie ist die zweite, unser Sohn Jörg der dritte im Bunde, schon um dagegen halten zu können, Heike, unsere Schwiegertochter, die vierte, Janis, unser Enkel, war bereits mit zehn eine Leseratte, mithin hoffentlich der fünfte Leser, und die beiden Enkelinnen Julika und Hanna werden wohl nicht drum herumkommen, wenigstens mal reinzugucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben – woher willst du die anderen kriegen? – Sieben, fünf, drei – Rom kroch aus dem Ei.

Meine Schwester in Itzehoe ist ebenfalls eine sichere Bank. Ob allerdings Neffe Olaf, ihr Sohn aus zweiter Ehe, meine Niederschrift zur Hand nehmen wird, muss abgewartet werden. Gernot dagegen, Sohn aus erster Ehe, und seine Frau können als potentielle Leser gelistet werden. Irla schrieb in einem ihrer anrührenden Briefe: „Ja, Martin, ich kann dich schon verstehen, dass Du noch gar nicht weißt, ob Du Dich aufraffen kannst, Familiengeschichte zu schreiben. Nachdem ich nunmehr ein ansehnliches Alter erreicht habe, muss ich feststellen, dass ich manchmal auch nicht durchgeführt habe, was in meinem Kopf steckte. Vor einigen Jahren ermunterte Gernot mich immer aufzuschreiben, was ich ihnen von zu Hause so erzählte.“

Sie tat es nicht, obwohl sie eigentlich beste Voraussetzungen dazu hatte. Immerhin ist sie zwölf Jahre älter, kann sich sehr gut an unser Zuhause erinnern – im Alter erwachen die Bilder der Jugend – und kann als Zeitzeuge aufgerufen werden. Sie brauche ich, denn ich habe kein Tagebuch. Martin Walser, der Schriftsteller vom Bodensee, favorisiert Tagebücher und lehnt Autobiografien strikt ab. Ihm würde ich meine keinesfalls schicken. Allerdings wäre es sehr viel leichter, könnte ich aus Aufzeichnungen schöpfen, andererseits entgehe ich vielleicht der Gefahr, dass einen zu viele Details ersticken. Eigentlich reichen mir meine Inseln der Erinnerung, wie verwittert sie sein mögen. Vorausgesetzt es stimmt und es stimmt zweifellos, dass man sich besonders an das erinnert, was mit Emotionen verbunden und was auf die eigene Zukunft gerichtet ist, könnte darunter ausreichend Mitteilenswertes sein. Wie formuliert Sándor Petöfi anrührend kitschig: „Ein Strauch zittert, weil ein Vogel darüber flog. Das Herz erzittert, weil Erinnerung es durchzog.“

Gestehe es, du willst dich durch dein Schreiben verewigen. Verba volant, scripta manent oder soll ich es schlicht deutsch ausdrücken: Wer schreibt, der bleibt. Entrüstet halte ich dagegen: Ich schreibe nicht, um an meiner Unsterblichkeit zu zimmern und denke mitnichten an Fontane, der seinen Ruhm als Schriftsteller erst im damals hohen Alter von 54 Jahren begründete und den man immer wieder bemüht, sobald einer oder eine ernst oder nicht ernst davon spricht, man müsste dieses oder jenes niederschreiben. Ist die Frage denn so wichtig, warum und für wen man schreibt, werde ich zurückfragen, wenn mir meine verehrte, nicht mehr überschaubare, geschweige denn zählbare Schar von Lesern und Leserinnen in den zahlreichen Lese-Veranstaltungen die reichlich abgenutzte Frage stellen wird. Genügt nicht, dass ich einfach schreibe? Ich zwinge schließlich keinen, die Geschichte zu lesen. Könnte mir nichtsdestotrotz durchaus vorstellen, dass meine Darstellung im Familien-, Freundes-, Bekannten-, Wegbegleiterkreis einen bestimmten Unterhaltungs- und Reflexionswert haben könnte.

Eine Strategie zur Erweiterung der Leserschaft ist allerdings längst fest verankert: Alle diejenigen, die ich enttäuschte, erhalten ein Freiexemplar, und die, die mich enttäuschten, werden sich selbst ein Exemplar besorgen müssen, zumal es sich dabei – zumindest größtenteils – um Leute handelt, die von der jähen Wendung profitierten. Sara Wilsky, ehemals Schauspielerin, späterhin promovierte Dozentin für Philosophie, jetzt in der Türkei lebend, Freundin Mariannes, fragt in einem Telefonat entsetzt: „Willst du etwa mit diesen Leuten abrechnen?“ „Nein, das würde die Wende kleinreden.“ Die indes ist ein ganz wesentlicher Schreibanlass.

Knapp zwei Jahre vor Fertigstellung des Oeuvres schreibt Maren, eine meiner beiden Nichten, nach einem Familientreffen mit Irla und Christian bei Gernot und Ute: „Ich freue mich auch wirklich sehr, dass Du, Onkel Martin, Deine Erinnerungen aufschreibst und würde mich freuen, sie lesen zu dürfen.“ Na bitte, da habt ihrs, ihr Kleinmütigen und Ungläubigen. Eine weitere Leserin ist mir sicher.

Ja, wie schreibt man über sein Leben, sofern man keine Chronik, keine Familiengeschichte, keinen Thronbesteigungsbericht abliefern will. Mein Schwiegervater Armin-Gerd Kuckhoff, seines Zeichens Professor für Theaterwissenschaft in Leipzig, der jahrelang von seinen Lebenserinnerungen sprach, sah sich vor zwei Fragen gestellt: Wie vermeide ich eine eher langweilige Chronologie? Und wie gehe ich mit meinen Frauen um? Er konnte seine Memoiren leider nicht mehr abschließen. Dabei hatte ihm seine vierte Frau, Ulla Böhnke-Kuckhoff, die sich mit ihren damals 73 Jahren souverän der neuen Medien bediente, einen neuen Computer mit der Bemerkung in sein Zimmer gestellt: „Auch ein über Achtzigjähriger kann lernen, mit dem Ding umzugehen.“ Er war Theatermann genug, um zu wissen, publikumswirksam könnte allein schon der Hinweis auf seine vier Ehen sein. Die Frauengeschichten sollten seine Memoiren zieren, ich dagegen kann nur eine Ehe anführen, bis dass der Tode euch scheide. Wen interessiert das heute? Oder gibt es Leser und Leserinnen, die auf Lebensmuster aus sind, die ein Durchhalten und sei es der Kinder wegen versprechen? Gleichwohl unsere Kinder sind groß, außer Haus. Was hatten wir auf unsere Hochzeitskarte geschrieben? Gewagt, gewollt, von uns kreiert, der Autoritätswirkung wegen einem Ch. zugeschrieben. Das macht aus einer Ehe noch kein Abenteuer.

Unser Abenteuergeist hat sich im Laufe der Zeit mehrfach gewandelt, es kann auch gar nicht anders sein, kein Kraut ist gegen das Altern gewachsen. Daran können abenteuernde Ausflüge wahrlich nichts ändern. Eben ruft X an, ein recht guter alter Freund von Marianne, dem sie nach zig Jahren auf einem Klassentreffen begegnen wird. Vor diesem Treffen feiern wir irgendwann den sechzigsten Geburtstag von Y, von der es heißt, sie hätte etwas mit mir gehabt. Schreib du über deine Erlebnisse, wenn ich tot bin, falls du denn nicht anders kannst, und über meine mach dir keine unnötigen Gedanken. Ihrem Vater hatte sie geraten, damit er über den gekennzeichneten toten Punkt komme, seine Sicht der Dinge niederzuschreiben, das fertige Bild der jeweiligen Frau vorzulegen und deren Gegenbild den Memoiren beizufügen. Zu spät, Ilse, seine zweite Frau, die immerhin das Theaterstück Die heiligen drei Affen und das Skript zu dem DEFA-Film Mädchen von 16½ schrieb, ist bereits in den 70er Jahren gestorben. Die dritte, wesentlich jüngere, stürzte sich aus dem Hochhaus in Kressbronn am Bodensee. Und seine erste Frau, die sich hatte von ihm scheiden lassen und zu ihrem Mädchennamen zurückkehrte, Edith Brecke also, meine Schwiegermutter, starb 1999 – Jahre vor ihm und hätte ihn doch gerne überlebt. Auch sie schrieb, vor allem Gedichte und Kurzgeschichten, hat an ihren Lebensbildern gearbeitet, beendete sie nicht. Drei von seinen vier Ehefrauen schriftstellerten somit, denn Ulla schuf den Bummi, mit dem Generationen von Kindern in der DDR aufwuchsen und an den sich die Großgewordenen als Eltern und Großeltern bis heute erinnern, und schrieb Gedichte ihr Leben lang.

Mein Gott, der Schreibdruck, der auf mir lastet, ist offensichtlich. Wie Irla weiß, schrieb meine Mutter für den Bütower Anzeiger unter Pseudonym zwei Novellen, die veröffentlicht wurden. „Komm in meine Liebeslaube, in mein Paradies, denn in meiner Liebeslaube träumt es sich so süß“ sang sie gern, als ihr das Singen noch nicht vergangen war. Und natürlich dürfen Jörgs erotische Geschichten nicht unerwähnt bleiben. Einige sind immerhin veröffentlicht worden, im Magazin, das einzige seiner Art in der DDR, das einmal monatlich erschien. Ich vermute, Kati hat das ein oder andere in der Schublade; sie übrigens führt ein Tagebuch. Zu guter Letzt, Enkel Janis probierte sich in frühen Jahren an phantastischen Geschichten. Wer weiß.

Wendepunkte in meinem Leben würde nicht schlecht klingen. Mein Gefühl sagt mir, den Titel gibt es sicher längst. Die meisten Gedanken sind sowieso schon gedacht, aufgeschrieben und verlegt worden. Der Atomphysiker Hans A. Bethe, der in Los Alamos entscheidend zur Entwicklung der Atombombe beitrug, hatte eine eigene Schreibweise erfunden, bei der er ausschließlich Großbuchstaben verwandte und die von links nach rechts und auf der nächsten Zeile von rechts nach links nebeneinander setzte. Eine logische Erfindung, man spare dadurch viele überflüssige Handbewegungen. Dass vor ihm, in der Antike, jemand auf diese Idee gekommen war, entdeckte er erst auf Kreta, als ihm mehr oder weniger zufällig eine Inschrift in die Hand fiel.

Oder wie wär’s mit Bruch-Stücke? Bruchstücke, auf die Doppeldeutigkeit des Wortes setzend. Ich möchte bloß gern den Schreiber im Titel signalisiert sehen und erweitere den Titel: Bruch-Stücke aus dem Leben eines Sonstigen. Ich schreibe ein Anti-Memoirenstück aus der Erinnerung, was immer das auch sein mag, und freue mich über den doppelbödigen Einfall: weder erhoben noch auserkoren, ein Sonstiger eben. Der Leser aus östlichen Gefilden wird allenfalls bemerkt haben, worauf ich anspiele, ein womöglich abgeneigter Leser aus den sog. alten Ländern will es kaum wissen, es interessiert ihn nicht sonderlich. Die Ex-DDR, ein Unfall der Geschichte. Vorbei, vorbei, was soll‘s. Dagegen rechne ich mit einem bestimmten Interesse bei geneigten ‚Westlesern‘, sobald sie erfahren, was Sonstiger bedeutete.

Ich hole weit aus: In unserer Finnlandzeit waren wir mit einem Mitarbeiter aus der DDR-Handelsvertretung befreundet, der für den BND spionierte, wie offenbar wurde, als er sich 1973 in die Bundesrepublik absetzte. ‚Unser Freund‘ war der sozialen Herkunft nach Arbeiterkind und Kinder von Arbeitern und Bauern wurden in der DDR gefördert. Er hat es seinem Land nicht gedankt. Ich dagegen musste über 20 Jahre lang, der ‚sozialistischen Abstammungslehre‘ entsprechend, mit dem Makel des Großbauernsohns leben. Erst Anfang der 70er wurde die Schmach der dogmatischen Kategorisierung von mir genommen. Ich wurde als Sonstiger der sozialen Herkunft nach eingestuft und gehörte von nun an zu der Minderheit in unserer Republik, die sich nicht in die soziale Nomenklatur Arbeiter (A), Bauern (B) und Intelligenz (I) einordnen ließ. Für Professor Johannes Rößler allerdings, den langjährigen Direktor des Herder-Instituts – er hatte sich als Quereinsteiger in der DaF-Welt durch seine kenntnisreiche diplomatische, aber hartnäckig prinzipientreue Argumentation einen guten Namen gemacht – blieb ich bis zum Ende der Großbauernsohn, was in diesem Fall unser kooperatives Verhältnis nicht trübte. Kaum zu glauben und doch unbestreitbar: Ich war seit der Umsiedlung stets ein Bauernsohn ohne Land, ein Fürst ohne Land, nicht wie Johann Ohneland im 12. Jh. in England bei der Erbschaft vergessen, sondern durch den Krieg ums Erbe gebracht.

Ich höre und sehe schon die vermeintlichen Kritiker sich spreizen: Reich-Ranitzki, mein Wunschrezensent in schlaflosen Nächten, kann nicht mehr darunter sein. Worin sehen Sie den Unterschied zwischen Bruchstücke und Bruch-Stücke? Ich wachse über mich hinaus: Herr Reich-Ranitzki, der Titel wurde längst aufgegeben, spielt bloß im ersten Kapitel eine Rolle. Ja, haben Sie mein Buch überhaupt gelesen? Das ist es ja, der Titel war noch das Beste an diesem Buch, und Sie geben ihn auf! Der Totalverriss lähmt alle meine Glieder. Ich versuche ihn davon abzubringen und erzähle, ursprünglich vorgesehen zu haben: Aus meiner Kreidezeit, einen Titel, den ich immer genannt hätte, sobald ich etwas an die Tafel anschrieb und dabei mit dem Fingernagel unbeabsichtigt den schrillen Ton erzeugte, der einem durch Mark und Bein geht. In dieser Betroffenheitssituation witzelte ich, ob ich jemals meine Memoiren schreiben werde, wisse ich nicht, einen Titel jedenfalls hätte ich. Der Liedermacher Reinhard Mey hat das in Und Tschüs! erfasst: „Oh nee, das kann ich auch nicht haben, wenn man mit’m Fingernagel am Blumentopf oder an ‚ner Tafel kratzt.“ Wie ich auf diesen Song kam? Eine Kollegin aus Samara hatte mich um eine CD von dem Musikus gebeten. Da habe ich mir das eine oder andere angehört.

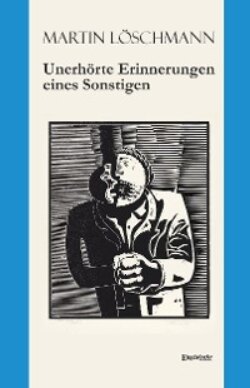

Es sei wie es sei, ich habe einen Titel für das, was aus mir heraus will – besser: muss. Bei wissenschaftlichen Arbeiten habe ich mir die Überschrift oft erst am Ende überlegt. So auch im gegebenen Falle: Unerhörte Erinnerungen eines Sonstigen. In dreifacher Bedeutung: unglaublich, beispiellos, sodann: unverschämt, was der sich traut, das geht auf keine Kuhhaut und von der spätmittelhochdeutschen Wortherkunft her: nie-gehört. Von mir versehen mit: un-erhört, was niemand hören, niemand zur Kenntnis nehmen will.