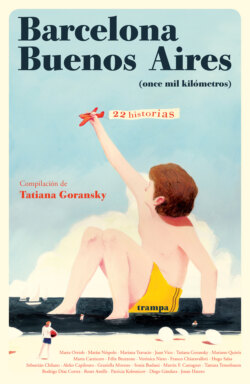

Читать книгу Barcelona - Buenos Aires - Aleko Capilouto, Matias Nespolo - Страница 6

OIXAGALANGA

Mariana Travacio

Оглавление1

Yo tenía una mujer hasta que le agarró eso del vacío. Yo la vi aferrarse a esa bandeja y llenarla de comida, en la fila, en el buffet. Empecé a verla un poco ida. Dejó de hablarme; yo le sacaba temas, pero no había caso; empezó a obesarse y ya no paró. Podía encontrarla a las tres de la mañana sentada en su banquito de la cocina, un banquito de madera que después se volvió sillón, con la puerta de la heladera entreabierta, sostenida por su pie que empezaba a tomar la forma de un pie inflado, con los dedos chiquitos y hundidos, y ella sentada en ese banquito, abriendo la puerta con su pie globo, sacando sándwiches de miga de la bandeja. Al principio eran veinte sándwiches, pero pronto fueron cincuenta, y luego cien, hasta que llegué a casa una tarde y encontré todos los estantes de la heladera con paquetes de sándwiches. Ya no había agua, ni las frutas que tanto le gustaban, ni las jarras de jugo que ella preparaba, solo bandejas, bandejas de cartón envueltas en papel, llenas de sándwiches que Elena sostenía con sus dedos ahora cortos, blandos, casi redondos.

Era una bella mujer. Cuando nos casamos, se daban vuelta para mirarla. Más de una vez la halagaron delante de mí. No me molestaba. En cierto modo, me daba orgullo. Cuántas noches me encontré reprochándome lo del crucero. Me lo habían advertido. Yo igual firmé el contrato, acepté todo con tal de ver el azul prometido, ese azul innombrable, ultramar. Fue mi culpa. A veces me calmo, intento exculparme pensando en esa salvedad del contrato. El virus es menos riesgoso para almas enteras, decía, y yo estaba seguro de la integridad de Elena, aunque me basta verla ahora para darme cuenta del error.

2

Teníamos una cama matrimonial de las comunes. Con el tiempo, ella empezó a ocupar más de la mitad y, por más que intentara afinarse, porque por las noches se ponía de perfil, como no queriendo quitarme tanto espacio, yo ya no cabía en el avaro rincón que me dejaba. La falta de sueño empezaba a arruinar mis obligaciones, por pobres que fueran, y aunque yo me acurrucara de mi lado, jurándome que todo pronto volvería a la normalidad, la situación se volvía insostenible. Y llegó la noche en que la encontré sentada frente a la heladera abierta de par en par, con su sillón enfrente, y ella comiendo directamente desde los estantes. Ya no disimulaba abriendo y cerrando la puerta con su pie inflado. Ahora comía desde la heladera misma. Me fui sin hacer ruido y me encerré en el baño, a llorar. Pensaba, o trataba de pensar, buscaba una manera de ayudarla. No quería herirla, nunca habíamos hablado del asunto, pero esa noche consideré que mi silencio era peor. Decidí hablarle. Me acosté a esperarla balbuceando las mejores palabras. Le hablaría suavemente, como cuando nos conocimos en ese cumpleaños de Alicia y nos quedamos hasta el amanecer en la Costanera, frente al río. Me hice el dormido y, apenas volvió de la cocina, escuché cómo se cepillaba los dientes: siempre hacía lo mismo. Después se acercaba a la cama con sumo cuidado, para no despertarme. Aún así, había perdido la noción de su cuerpo y, por mucho empeño que pusiera, solía llevarse algo por delante. Los ruidos eran inevitables. Yo me hacía el dormido mientras ella contenía algún grito de dolor, por los golpes que recibía, generalmente en alguna parte de sus piernas, que ya estaban todas lastimadas, con pieles rojizas, raspadas, con manchas violáceas, ovaladas, y aunque el ruido me despertara, yo me hacía el dormido, porque no quería mortificarla: no quería que ella notara que yo era consciente de sus dificultades. Creí que mi prudencia la ayudaría a volver atrás, a que ella pudiera hacer de cuenta de que nada había sucedido. Pero esa noche comprendí que si persistía en mi silencio, todo se pondría peor.

Ese día no se llevó nada por delante, pero aún así, cuando apoyó su cuerpo sobre la cama y la hundió, obligándome a hacer fuerza para no caerme sobre ella, conminándome a un descanso magro, excesivamente pobre, acabé sintiéndome acorralado, aunque lo evitara, y acabé diciéndole que al día siguiente quería invitarla al río.

Elena no dijo nada. Se mantuvo muda, como conteniendo incluso su respiración, una respiración que últimamente era ruidosa y oliente. Me abstuve de repetir la pregunta, me hice pasar por dormido yo también, como si fuera un loco que apenas musita entre sueños. Esperé su respuesta en silencio, pensando que acaso mi invitación la sorprendía, por inusual, pero pasó un tiempo considerable y no hubo respuesta. Estimo que en algún momento ya no pudo contener el aire, porque oí un resoplido de búfalo e imaginé sus narinas estirándose al límite y sus pulmones exhalando un viento tibio, iridiscente y enorme. Me mantuve callado, en ese diálogo de silencios en farsa, y seguí aguantando sin exhalar. Yo podía hacerlo. Mi cuerpo se venía achicando al tiempo que se agigantaba el de ella. Y cuando solté el aire que mantenía dentro de mí, sé que lo hice suavemente. Imposible que ella lo notara. Fue un suspiro de ganso, una levedad, un olvido menor. Apenas terminé mi exhalación, vacilé unos segundos que me parecieron eternos: me preguntaba si debía insistir o seguir haciéndome el dormido. Decidí insistir, por mucho temor que me causara su reacción, porque lo cierto es que pronto, tal vez mañana, resultara indispensable comprar una cama nueva y, acaso, una segunda heladera.

3

Cuando nos conocimos ella tenía los ojos de almendra y un flequillo largo y lacio y negro que le cubría el borde inferior de sus cejas de trigo, perfectas. Tenía la piel suave y unas nalgas redondas y tan pequeñas que me cabían en las manos. Hoy sus ojos naufragan en la inmensidad de un rostro inabarcable; sus nalgas son ahora unos pliegues de carnes fláccidas que no lograría abrazar ni con todo mi cuerpo puesto a su alrededor. A veces sueño con obesos que empujan bandejas, las llenan de comida, bufan. Se parecen a mi esposa que se parece a un búfalo, los mocos cayendo de sus narinas que exhalan resoplidos de obesidades, que empujan desde adentro, ensanchan la piel, la estiran, la revientan. Sueño a menudo con obesos vacíos, con obesos nadas de grasas y pieles y narinas bufantes. Empujan bandejas los obesos, hacen fila, empujan panes, se aglutinan, después degluten y reglutinan, posgluten papa y pan. Son abdómenes insaciables que ingieren, voraces, indigieren, gigantes; atragantan y asustan. Dan miedo, en mis sueños, los obesos. Pero me sobrepongo a mis miedos y la invito a tomar algo, al río. Y ella hace como que no oye y yo también me hago el dormido y por más que repita la pregunta, allí queda todo. Y al otro día, entonces, me toca de nuevo ver a mi mujer, la que fuera mi mujer de piel suave y ojos de almendra, sentarse en su banquito, después silla, después sillón, a comer primero veinte, después cincuenta, después cien sándwiches de miga, primero con la puerta de la heladera abriéndose a intervalos regulares desde su pie globo y después con la puerta directamente abierta y ella comiendo desde los estantes mismos. Hoy mi mujer acerca el sillón a la heladera y come desde adentro de ella como si comiera sentada frente a un manantial en una tarde cálida de primavera. Pero yo la quiero porque sé que en algún lugar esa cosa obesa que come desde los estantes alguna vez fue mi Elena. Entonces decido que esta tarde irrumpiré, en la cocina, y la invitaré a tomar algo, al río.

4

Pasé el día evocando a mi Elena decidida, mi Elena franca, pura promesa, de cuando compartimos ese año en la facultad, de cuando ella irrumpía en el aula, siempre tarde, y sonreía displicente, y se sentaba a mi lado. Mi Elena de entonces, que me leía con esa voz como distraída, o alegre, con esa voz capaz de quitarle peso a cualquier abismo, por confuso que fuera, y volverlo etéreo, insignificante. Hay voces que vuelven inteligibles las ideas más confusas. Elena era una de esas voces. Recordaba esto, mientras me pensaba irrumpiendo en la cocina, haciendo barullo para despertarla, y sacarla del sopor, y escucharla de nuevo, con su voz clara, dirigiéndome la palabra, proponiéndome un espectáculo, fabricándome la promesa de abrazarme como si eso probara la existencia irrevocable del verde o del azul.

No, no podía aceptar que Elena se desmoronara. Irrumpiría en la cocina, y la sacudiría, hasta que ella se diera cuenta de mi necesidad de recuperarla y me prometiera que volvería a sonreír, franca y fresca, llena de promesas, para mí.

Así que esa tarde, sin dudarlo, entré a la cocina tratando de hacer todo el ruido posible para que su cuerpo se diera vuelta y sus ojos se posaran sobre los míos y me interrogaran. Así irrumpí, en la cocina, esa tarde: a puro deseo de Elena. Y aunque estoy seguro de haber entrado estruendosamente, para que ella se azorara, y dejara de comer, y se diera vuelta, y me mirara, lo cierto es que Elena no se dio vuelta ni me habló ni me miró. Acabé sintiéndome como la otra noche, en la obligación de refrendar que ando profiriendo mis frases en voz alta, que genero sonidos al caminar, o al abrir una puerta, y aceptando que su silencio me viene desgarrando. Decidí dar un portazo, desde adentro de la cocina, con todas mis fuerzas, de pie, parado al lado de la puerta, solo para que mis propios oídos certificaran el estruendo. El portazo no la inmutó. No produjo la menor inflexión en su cuerpo: ni siquiera un involuntario meneo de su cabeza, acaso molesta por el estrépito. Solo siguió comiendo sus sándwiches, desde el sillón, frente a la heladera abierta de par en par, como si yo no existiera. Como si no le importara. Sentí rabia. Sentí que ya no había Elena. Y decidí que no la invitaría al río. No, no la invitaría. Había otra urgencia: comprar una cama más grande. Le dije: compraremos otra cama. Lo dije con miedo, todavía sin querer herirla, pero decidido, sofocado. Pensé que acaso la noticia podría importarle. Elena no me contestó. No dejó de comer. No se dio vuelta. No me miró. Le dije: necesitamos otra cama: una cama más grande. Escuché su deglutir invariable, su bufido regular, puro ruido manso, de espaldas a mí, pura masa grande muda sorda, delante de mí. Insistí: no puedo así, no descanso; necesitamos otra cama. Y ella sin emitir palabra, solo provocando el sonido de su glotis injuriante, de espaldas a mí, pura parálisis parlante, puro gloteo de garganta y gorgoteo y más gloteo. Quise sacudirla, abrazarla, insultarla, decirle que la amaba, pero me di vuelta y salí de casa. Fui directo a la tienda de colchones y pedí un colchón de soltero, para mí. Un colchón bueno, el mejor que tuvieran, pedí. La vendedora repasaba las bondades de los resortes, de los espesores, de los géneros, mientras yo me daba cuenta de que mis ojos eran capaces de descansar en cualquier parte. Creo que miré con hambre el más simple de todos. Al final, elegí el único que podían entregarme enseguida. Se veía lindo. Y cómodo. Y ya no tendría que dormir con Elena. Sentí pena. Y algo parecido al alivio. Un alivio raro, como esas resignaciones que nacen de lo que no tiene remedio. También sentí un poco de culpa. Como si la estuviera abandonando, ahora que tanto me necesitaba. Traté de calmarme, de pensar que acaso mi mudanza pudiera provocarle una ausencia, una nostalgia que la despertara, al fin, de ese viaje voraz, y me la devolviera.

Llegué a casa agotado. Me asomé a la cocina, Elena no estaba. Había salido: tampoco estaba en el cuarto. Volví al living y me puse a trabajar. Ubiqué los dos sillones contra la misma pared, el de dos cuerpos y el de un cuerpo, uno al lado del otro, y puse la mesita de café contra la pared de enfrente. Quedó un pasillo entre los muebles, un pasillo para mi colchón. La mesita de café me serviría de mesa de luz. Fui a buscar mi velador al cuarto y lo instalé en la mesita. También traje el libro que estaba leyendo y lo apoyé junto al velador. Quedaba espacio para mi vaso de agua y mis medicamentos. No podía quejarme. Miré satisfecho mi obra y advertí que no teníamos sábanas de una plaza. Volví corriendo a la tienda y llegué justo antes de que cerraran: compré dos juegos de sábanas, azules, de una plaza.

5

Las primeras noches en mi living-dormitorio resultaron bastante apacibles. Apenas apoyaba mi cabeza en la almohada sentía una pesadez que se aprestaba a cerrar mis párpados y a mantenerlos amarrados con la sola promesa de que ella no llegaría a hundir ese sueño en aquella gimnasia de músculos tensándose, retorciéndose, en ese parco equilibrio que apenas me permitía descansar. Entonces, una sonrisa ladeada se escapaba de mis labios y mi brazo indolente se extendía hasta el interruptor. Cuando apagaba la luz, mis músculos se relajaban y agradecían ese remanso de dormir hasta el otro día, sin tregua.

Al cabo de unas cuatro o cinco noches es probable que mi cuerpo ya estuviera ebrio de tanta reparación: empecé a escuchar los ruidos que ella producía cuando se desplazaba desde la cocina hasta el dormitorio, invariablemente, a las tres de la mañana. Lo que se oía eran ruidos sordos, como de algo blando pero compacto chocando contra una superficie dura. Eran sus caderas llevándose por delante la punta de la mesa o sus hombros chocando contra el marco de la puerta. Me desvelaban sus golpes. Pensaba en su piel, antes tan tersa, lastimándose noche a noche, a pura demasía, a puro empeño de vacío, y me daba cuenta de cuánto la extrañaba. Me preguntaba si acaso ella también era capaz de sentir alguna clase de añoranza, por mí o por mi cuerpo. Cada vez que sus ruidos me despertaban, yo trataba de conciliar el sueño entre estos sentimientos alagunados por el agobio y la incertidumbre. Dormitaba hasta las seis o siete de la mañana, pero empezaba a tener pesadillas otra vez. Dos o tres noches consecutivas soñé que hacíamos el amor. Yo me acercaba a la cama grande, la de antes, la que compartimos tantos años; me acercaba miserable, muerto de deseo, rendido, y me acostaba a su lado, despacio, como no queriendo despertarla. Ella se daba cuenta. Yo oía un resoplido excesivo justo antes de que ella se diera vuelta. Apenas me veía, me daba un abrazo que era como de asfixia; yo intentaba alejarme, asustado, pero ya era tarde. Estaba atrapado entre tentáculos que me sorbían: me digerían como si de sus carnes dimanaran néctares poderosos, invencibles. Al rato yo recuperaba mi cuerpo descompuesto. Mis músculos yacían extenuados y yo recobraba mi conciencia, a duras penas, una conciencia indigente que solo buscaba su sexo, puro vicio. Unos brazos endebles procuraban encontrarlo, pero se perdían en interminables pliegues de pieles pendulares. Mis manos se trenzaban en una pelea desigual, se esforzaban y luchaban hasta que yo perdía la batalla anegado en unos jugos que de súbito me disolvían: me deshacían para siempre desde el interior de su sexo pujante y final.

Decidí hacerme una barricada: ya no permitiría que sus ruidos me invadieran. Bajé a la tienda y compré seis colchonetas baratas. Las usaría para fabricarme una pared, una pared que me alejara de su letanía.

La estrategia de las colchonetas funcionó las primeras noches. Después, fue como si algo las adelgazara. Ya no amortiguaban los sonidos. O tal vez ya me había acostumbrado a la precaria insonorización que me había fabricado. Lo cierto es que las pesadillas volvían a invadirme sin piedad: vivíamos en un mundo obesado, éramos todos gordos, apenas organismos empujando bandejas de comida; éramos masas sin ojos, gigantescas masas obscenas moviéndose entre pasillos de acero, sin cuerdas vocales, todos mudos, caminando ralentizados entre envases de cartón, o de plástico, deglutiendo lo que se nos daba. Nos empujábamos sin demudarnos, solo movidos por la vocación del alimento que nos hablaba desde las bandejas y por los parlantes que nos ordenaban, con su voz monocorde: Turno B4, en rampa cinco, desayuno; en rampa seis, almuerzo; en rampa siete, cena.

6

Después de una de estas pesadillas, una mañana especialmente calurosa, me desperté incordiado y decidí que haría todo lo posible por recuperarla. Ya no soportaba su silencio. No soportaba que me negara su mirada. Necesitaba que sus ojos se posaran sobre los míos. Se me ocurrió que la esperaría vestido, de pie, frente a la puerta del dormitorio. En algún momento ella tendría que mirarme, era imposible que solo se enfocara en el piso, y cuando mis ojos se encontraran con los suyos, yo sabría qué decirle, sabría cómo encontrarla. Eso hice. Me plantifiqué frente a su dormitorio desde las siete, sabiendo que ella salía a las ocho; me puse la camisa verde que tanto le gustaba, y la esperé. Cuando ella abrió la puerta me apartó de su senda como quien espanta un mero insecto impertinente. No puso demasiado empeño, solo extendió su brazo derecho, que ya tenía el tamaño de la mitad mi cuerpo, y me apartó de su camino. Su actitud me resultó inasible: algo se astilló dentro de mí; empecé a temer por mi propia integridad, a pensar que acaso ya no había retorno. Aún así, insistí: me puse la camisa verde, le dije, la que tanto te gustaba. Pero mis palabras se estrellaron contra sus espaldas refractarias. Elena fue directa a la heladera y se sentó en su sillón. Me acerqué con la intención de interponerme entre ella y los estantes: resultaba imposible. No había distancia suficiente entre su cuerpo y las bandejas de sándwiches. Me agaché, a su lado, pretendiendo asomar mis narices por el único resquicio que quedaba entre el sillón y los límites de la heladera. Fue en vano. Mis ojos solo lograron encontrarse con un pie descomunal. Tuve miedo. Me imaginé aplastado bajo esas pantuflas desmesuradas. Reculé unos pasos aceptando mi debilidad. Cuando estuve a sus espaldas, me sentí a salvo y volví a insistir: tendrás que hablarme, Elena; no me pienso mover hasta que me hables. Entonces escuché, desde una voz gruesa, cavernosa: Oixagalanga, oixa. No era la voz de Elena. Me mantuve en silencio, acobardado. Oixagalanga, dijo de nuevo la voz. Era un rumor gutural, como la laboriosa exhalación de un cautivo entre paredes carnosas. Sentí pánico. Me vi convertido en una masa amorfa de fofas membranas, las cuerdas vocales atiborradas de sebo de parálisis parlante, y hasta me pareció escuchar una voz, áspera y adolorida, que desde mis entrañas repetía: Oixagalanga, oixa.