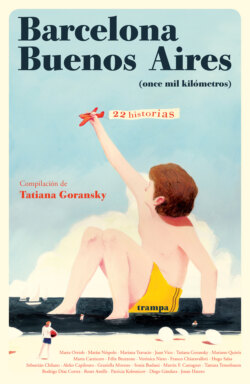

Читать книгу Barcelona - Buenos Aires - Aleko Capilouto, Matias Nespolo - Страница 8

LATERO Y YO

Tatiana Goransky

ОглавлениеEl duelo silencioso es el peor. El duelo silencioso trepa y se agarra a cada órgano hasta sacarle todo el aire, todo el oxígeno. El duelo silencioso puede matar un cuerpo y después matarlo de nuevo. No tiene límite la cantidad de muertes que puede provocar. No tiene tiempo. O, si se quiere, no tiene límite de tiempo. Y mi mamá me dice «Estás preciosa», pero lo que quiere decir es que estoy flaca. Y para ella flaca es preciosa. No importa si hace cuatro semanas que solo como agua y no duermo más de dos horas por noche. No importa si me miro al espejo y no me reconozco: cuerpo de nena sin caderas ni tetas, huesos a la vista y venas que me atraviesan como lo haría un pincel de preescolar. Soy restos, desechos, soy lo que dejaron de un pollo. Seguro que ahora se juntan él y ella y tiran de la pieza a ver quién se queda con el huesito más grande.

Antes éramos Latero y yo. Ahora ellos viven una vida de aventura, pintan y crían a sus cinco hijos en plan Peter Pan. Juntos parecen los niños perdidos más Wendy más Peter. Vuelan por toda Barcelona pegando latas de amor, esas que antes él escribía para mí.

En Buenos Aires no salgo de mi cuarto, al menos no por voluntad propia. Me arrastran, me sacan todas las mañanas a caminar trece vueltas a la manzana, es obligatorio y «el ejercicio te hace tan bien. Tenés relindas formas ahora, ¿viste?». Veo que soy un fantasma hecho de tejidos que, con correa y bolsita para restos emocionales, da vueltas a la manzana una y otra vez. Todos los días. Llueva, truene o me den esos calambres de la falta. Los calambres de mujer que ya no menstrúa, que se quedó sin sangre porque las hormonas no andan, porque el cuerpo ya no quiere dar frutos ni pelos ni emitir sonidos ni nada. Antes cantaba, ahora suspiro y gruño. Me paso el día suspirando y gruñendo de manera involuntaria, es como una tos o un carraspeo nervioso o como si me hubiera transformado en un anciano enfermo de melancolía.

Solo falta que estés aquí, decía esa primera serie de latas. Creo que fue en el Raval o el Borne o el Gótico. Ya no me acuerdo. Las vi y pensé: ¿serán para mí? Había llegado a Barcelona por primera vez, un viaje corto, una escala hacia otro destino, y ahí estaban esas latas. Me paré. Las miré durante una hora, quizá dos. Latas pintadas de blanco, letras azules, parecía que una nube había explotado en tecnicolor y se había dado de lleno contra una pared. Me puse contenta, sonreí grande. Hacía mucho que no sonreía grande. Pensé: ¿cómo será el que las pinta?, tengo que cambiar el pasaje, ya estoy aquí, aquí. Entonces me dediqué a seguir latas.

No sé qué tienes pero lo tienes, latas verdes con letras azules; No sabes bien lo bien que sabes, latas verdes y azules, palabras en blanco; Lata Mente, latas marrones, letras rojas y blancas; Hasta el infinito y más allá, latas negras, letras azules. Lentamente (latamente) él había descubierto que yo era especial (no sé qué tienes, pero lo tienes), me había degustado a la distancia (no sabes bien lo bien que sabes) y estaba dispuesto a pasar el resto de su vida conmigo (hasta el infinito y más allá).

Me enamoré del Latero. Me hice pasar por una periodista argentina que buscaba notas de color para mandar a Clarín, La Nación y Página/12. «De algo tengo que vivir estos meses lejos de casa», le dije a una escritora que trabajaba para El País. Y remarqué la palabra casa para que ella no sintiera que intentaba competir con su trabajo. Le expliqué que era una pasajera en tránsito, que la intriga del Latero era solo eso. Pero mi discurso no la convenció. Me miró desconfiada, abrió la boca para decirme algo en catalán pero después se detuvo y me soltó un «te mola» o «te pone» o algo por el estilo. No hay nada más vergonzoso que cuando alguien te descubre. Sentirse descubierto dispara una mezcla de sensaciones que nos retrotraen a la niñez, a todas esas travesuras que se hicieron públicas, a todas aquellas veces que creímos estar mirando por el ojo de una cerradura y al final nos dimos cuenta de que el piedra libre era para nosotros. No me quedó otra y me sinceré: «Estoy enamorada». Ella me creyó. No hay manera de fingir un enamoramiento y menos si va camino a ser amor.

En el altillo de mis viejos encuentro una foto enorme que mandé imprimir cuando volví de visita, casi dos años atrás. En ese momento volví también para contarles, armar una valija sentimental y mudarme a Barcelona por tiempo indeterminado. Qué jodidamente increíble es quererte. Latas pintadas de rojo sangre, rojo pasión, letras a dos verdes. Tal vez mi composición preferida, ya no sé. Rompo la foto en un millón de pedazos y después me arrepiento. Me tiro en la cama con todos los fragmentos de lo que fuimos y me pongo a pegarlos con Voligoma. Nos pego con Voligoma, quizá la Voligoma alcance para que él se olvide de ella y de la familia instantánea que supieron construir. Ella ya tenía hijos y, ni bien se encontraron en la calle Avinyó, él en una pared con sus latas, ella en otra con sus aerosoles muy gastados, no hubo nada más que hacer. Se descubrieron en picardía. Dos conquistadores de ciudades, dos poetas, dos personas que buscaban el anonimato, que vivían de día y también de noche, que dejaban sus mensajes para los que, como yo, se sentían solos o identificados.

Siempre creí que él me amaba, que sus palabras eran todas para mí. Ella siempre supo que él escribía para todo el mundo. Escribía con la esperanza de dar esperanza y escribía para convencerse de que valía la pena vivir.

Todo el tiempo que lo quise (y pensé que él me quería a mí), me sentí radiante, irradiante, fuerte, protegida por un campo energético. Tan valiente me sentí que por única vez imité su estilo: busqué latas del mismo tamaño, las pinté de amarillo y rojo, esperé que se secaran y después tramé una oración: Mi superhéroe tiene poderes. Me escapé de nuestra cama y la pegué en una callecita del Gótico, a metros de la calle Ferran. Pero nunca supe si la leyó o no.

Había pasado por Barcelona en viaje desde Londres, donde había cursado un posgrado en biología marina. Volvía a mi país con el proyecto de mudarme a la Patagonia. Quería ser una solitaria rodeada de ballenas, quería nomenclar el mundo acuático, salvar los mares, conquistar nuevos puntos del mapa. Quería vivir en un lugar donde hiciera frío y no criticaran mis botas, mis bufandas, mis tres o cuatro abrigos; artefactos que los demás llevan en invierno pero yo uso durante las cuatro estaciones. Pensaba que viviendo aislada nadie se iba a dar cuenta de que era una solitaria. «Vos nunca vas a poder convivir con nadie —me decía mi papá—, sos una persona difícil.» Y yo pensaba que no era difícil, sino un desafío, y que poco me importaba porque en el fondo era una solitaria. Pero en lugar de explicarle, le respondía con alguna mueca de agotamiento, mueca adolescente al estilo de «No jodas, pa. No jodas».

Y hoy me duele mucho la panza. Identifico que el duelo es también una lombriz que te come los órganos, una lombriz que se alimenta de los miedos que fuimos acumulando, de nuestras inseguridades, de nuestros secretos y de las cosas que quisimos pero no pudimos confesar.

Me miró y dijo que nadie sabía que él era el Latero. Que había dado dos entrevistas por teléfono pero nunca había quedado para encontrarse con nadie. Que yo era una excepción porque le había jurado que no quería una nota, le había implorado que me recibiera, le había dicho que necesitaba hacerle una confesión. Te amo, le dije. Así, sin dudarlo, la primera vez que lo vi. Me recibió en su casa que en realidad era un estudio con altillo, me recibió y me invitó a sentarme en un sillón de un solo cuerpo. Yo no podía creer que después de seis meses lo estaba mirando a los ojos, esos ojos en los que se mezclaban todos los colores de su paleta. «Me llamo Grisel, leí tus mensajes y te amo.»

Se quedó callado. Era alto, musculoso y debía de pesar tres veces más que yo. Tenía cara de pasar mucho tiempo al sol, quizá pintaba las latas en alguna de las playas cercanas a Barcelona, quizá trabajaba ahí para no vivir encerrado en ese estudio tan pero tan chiquito. No tenía por qué ajustarse al prototipo de artista nocturno y torturado y al parecer no lo hacía: era tostado y saludable, con dientes blanquísimos que nunca habían fumado, con ojos de colores y manos de dedos tubulares. Dedos que seguro había estampado en más de un abdomen para manchar panzas de mujer, eso imaginé: primero su mano impresa en mi panza. Después, sus dedos de carbonilla trazando líneas imaginarias en el interior de mis muslos. Sentí que alguno de sus pomos de pintura me estallaba en la cara y quedé roja de vergüenza. Me alzó del sillón y nos reclinó sobre una plancha de madera sostenida por cuatro caballetes. «Vale, sabía que no eras periodista.» Eso fue todo lo que dijo antes de hacerme el amor, de tallar nuestro autorretrato en la madera, de esculpirme un cuerpo nuevo, lleno de colores primarios, con relieve delicado al tacto y técnicas de collage. Ese cuerpo que me gustaba ver en el espejo cada mañana y recorrer con mis nuevos dedos de arcilla. Fui una escultura automática, una maqueta de museo, una artesanía catalana. Más tarde me llevó al altillo y me acomodó en la cama de una plaza. Esa cama que se convirtió en mi patria por más de dos años. Nuestra cama, la que en mi imaginación compramos juntos, la que nunca había sido estrenada con nadie más, la que era tan pequeña que nos obligaba a dormir en cucharita.

De día lo acompañaba a la playa a pintar su obra. Quería que, mientras él hacía lo suyo, yo pudiera disfrutar del mar, de la soledad de esos lugares en invierno y de la multitud de cuerpos alegres en verano. Me enseñó a no tenerle fobia a la gente, me enseñó que no era la única que podía pasarse horas sin hablar. Nunca me dijo una palabra de amor más que en sus latas, pero yo no las necesitaba. Tenía el Mediterráneo, podía investigar otro tipo de fauna, podía incluso tostar mi cuerpo de ciudad y seguir sin fumar (mis dientes no eran tan blancos, yo sí había fumado). Él guardaba su distancia y cuidaba su espacio y por la noche volvíamos a la cama de una plaza. Una vez a la semana, siempre con aviso, se iba en medio de la noche, colgaba una nueva frase y volvía a la cucharita. Nunca me decía lo que había escrito ni dónde lo había puesto y eso me hacía aún más ilusión: saber que sus palabras iban a estar esperándome a la vuelta de alguna esquina y estar segura, segurísima, de que iba a leerlas en el momento justo. Nunca antes, nunca después.

Las últimas que leí decían: Cosa bonita (latas celestes, letras blancas), Nada más nada mejor (latas naranjas, letras rosas… nunca había usado letras rosas), Eres tú mi artista favorita, No tienes igual (latas negras, letras blancas y verdes). Esta última la vi en la calle de la Riereta. No voy a olvidarla. Puedo ser muchas cosas, pero nunca fui una artista. Y ahí entendí todo, de golpe, como se entra en una pesadilla. Lo descubrí. A mí me dio dolor; a él, vergüenza. Me contó su historia, ahora sí estaba enamorado. Lo nuestro había sido hermoso y pasajero, como mi tránsito.

No tuve coraje o ganas de contarles toda la verdad a mis papás. Les dije que las cosas no habían resultado. Que Barcelona era una ciudad, pero no era mi ciudad. Que Jordi, así se llamaba el Latero (antes, mi Latero), era un muy buen tipo, pero no era MI tipo. Que necesitaba unos meses para recuperarme económicamente, poner mis cosas en orden y después irme al Sur.

Así empecé este duelo silencioso, que al parecer es resistente a todo lo que antes me daba placer. No puedo evitar seguir viendo señales por todos lados. Cuando volví a Buenos Aires, mis viejos, que vivieron toda su vida en la calle Besares en el barrio de Belgrano, se habían mudado al centro, a la calle Rodríguez Peña. La casa de dos pisos queda justo en una esquina, al lado del cartel señalador al que alguien le borró el trazo que convierte la eñe en ene. Así que ahora vivo en Pena, no hay vuelta que darle.

Y esa sensación de estabilidad y confianza que te da el amor eterno, el Qué jodidamente increíble es quererte, se fue diluyendo hasta convertirse en suero venenoso. Porque el duelo también es una eterna infección urinaria. Te arde de dolor lo que antes te ardía de alegría. Te ponés en posición fetal y aguantás hasta retener la mayor cantidad de líquido posible. Después tratás de soltar, de dejar ir, de dejarlo ir, pero no resulta. Te dan antibióticos, te recetan dos tallas más grandes de ropa. En eso no tengo problema, tan flaca me estoy quedando que toda mi ropa es dos tallas más grande. Por otra parte, todos mis antibióticos tienen el mismo gusto: saben a abandono, a fatalidad.

El límite entre el drama y la tragedia es muy finito. En un drama, a veces, las cosas tienen solución. La tragedia es irreversible. Así que el destino está por empujarme a un desenlace funesto, pensé. Y después de pensar eso bajé los binoculares con los que los espiaba a diario: ellos dos abrazados, besándose con pasión recíproca y los cinco niños alrededor en ronda protectora. Ese día iban a pegar unas latas nuevas, pude ver que estaban teñidas de rosa y llevaban algo escrito en fucsia. Ahí lo supe, supe que si leía ese texto, esa nueva frase construida por los dos, no iba a quedar otra que la tragedia.

Me acordé del huesito de pollo y me volví a Buenos Aires.

El duelo silencioso es como un trapo sucio en la boca. Un trapo humedecido con una sustancia inflamable. Si hablás, lo más posible es que te prendas fuego y te extingas; si seguís callado, lo más probable es que te ahogues.