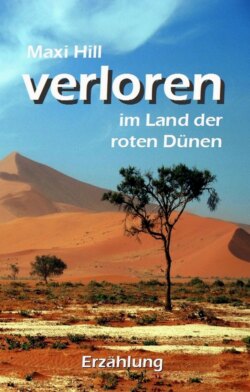

Читать книгу Verloren im Land der roten Dünen - Maxi Hill - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Familiensinn

ОглавлениеAls ich Gabi in Empfang nahm, lag ein Lauern in ihrem Blick. Sie wirkte übermüdet. Alles, was aus ihrem Mund kam, war vergiftet von wachem Hass und gähnendem Misstrauen.

»Das hast du ja fein hingekriegt«, zischten die blassen Lippen. »Wie hast du Lynn dazu gebracht, in diese 'Savanne' zu gehen.« Die Abscheu machte sie hässlich und alt, die schrille Stimme und die hervortretenden Augäpfel gaben ein Bild des Grauens. »Weißt du überhaupt, was da unten alles passieren kann? Ich rede nicht bloß von diesen verdammten Krankheiten. Ich rede auch vom uralten Hass der Schwarzen auf uns Weiße …«

Keiner ihrer Schreie deutete im Mindesten an, dass sie Lynns Recht anerkannte, zu ihrem Vater zu reisen und dass sie sich ganz bewusst seinetwegen dieses Land Namibia für den Schüleraustausch ausgesucht hat. (Sten und die vielen Formen der Aufgaben, die man vortrefflich kombinieren konnte, damit ein ganzes Schuljahr daraus wurde, ergaben eine Logik für Lynns Entscheidung.) Ein Jahr wollte sie sich gestatten und danach entscheiden, wie sie künftig mit ihrem Vater umzugehen gedachte, das hatte Lynn mir gesagt. Ich konnte heraushören, dass sie ihm irgendwie nie recht verziehen hat.

Gabi war am Tag ihrer Entlassung aus der Klinik völlig klar im Kopf, das hatte mir Doktor Saul bestätigt. Das würde sich bald ändern. Trotz starker Medikamente werde die Krankheit über kurz oder lang siegen, der Schlaf werde völlig ausbleiben. Gabi werde bald unter Halluzinationen leiden oder noch schlimmer. Da sei es unverantwortlich, einen Patienten ins Ungewisse zu entlassen.

Soweit gab ich Doktor Saul Recht. Gabi fehlte ein Großteil an Kraft für die alltäglichen Verrichtungen.

Es war mir schwer genug gefallen, diesen Schritt für mich zu akzeptieren. Nach so garstigen Worten meiner Schwester wäre ich am liebsten auf den Hacken umgekehrt, um weiterhin meinen einsamen, selbstgenügsamen Weg zu gehen, den ich nie verlassen hatte. Daran trug Gabi ein Quäntchen Schuld, wenngleich nicht die alleinige.

Vermutlich waren die Gedanken auf der wortlosen Heimfahrt eben dieser Ansicht geschuldet: Sten hatte einen Anteil an meinem ausschließlich arbeitsreichen Leben ohne die Liebe meines Lebens. Es war nicht das erste Mal, dass mir dieser Umstand so ärgerlich bewusst wurde. Manchmal, wenn Lynn bei mir war, kam das ganze Dilemma hoch. In diesen Momenten konnte ich mich an dem Mädchen trösten, das verstand, mich wie kein anderer Mensch aufzumuntern, aufzubauen und aus der lieblosen Ecke des Lebens zu locken.

In Anbetracht des kratzigen Häufchens Unglück im Fond meines Wagens wurden meine Zweifel so stark, dass mir zum Schreien zumute war. Nach ruhigem Überlegen fragte ich mich immer noch: Ist es normal, dass meine Gefühle für Sten so stark geblieben sind, dass ich seiner Tochter zuliebe die verhasste Schwester bemuttern muss? Muss man aus lauter Verantwortung sein eigenes Leben auf ein Minimum an Glück beschränken?

Man kann nicht behaupten, wir Schwestern hätten uns je geliebt, nicht einmal sonderlich gemocht. Gabi war allemal dagegen, dass ich zum Studium gehen durfte, was ihr nicht vergönnt war, weil sich Mutters Krankheit schon recht zeitig abzeichnete. Nicht so drastisch wie zuletzt, obwohl die Schlafstörungen zu jener Zeit schon spürbar waren, die Kraft beständig nachließ.

Wäre ich gläubig, hätte ich während der Heimfahrt von der Klinik zu beten begonnen, irgendwer da oben im Himmel oder irgendetwas in mir selbst – ich konnte Gott ganz einfach nicht definieren – soll dafür sorgen, dass ich von diesem verdammten Gen verschont geblieben bin.

Erst, als es bei unserer Mutter dem Ende zugegangen war, hatte ich zu erkennen geglaubt, warum sich Gabi so auffällig stylte, warum sie sich Sten an den Hals geworfen hatte. Sie brauchte etwas in ihrem jungen Leben, das anders war als Sorge und Verantwortung. Sie wollte Anerkennung. Für das Wichtige, was sie getan hat, bekam sie ja keine, von niemandem. Auch von mir nicht. Also holte sie sich Aufmerksamkeit über die imposante, wenn auch reichlich künstliche Erscheinung und über geheuchelte Liebe, weil zu ehrlicher gar nicht fähig war, abgesehen von ihrer Liebe zu Lynn, die wiederum schon als krank anzusehen war.

Dass sie es dennoch soweit zu treiben vermochte, mir meinen Liebsten auszuspannen, diese Gemeinheit tilgte Gabi für Jahre aus meinem Familiensinn. Mehr noch, sie war für mich als Person gestorben, als Mutter meiner geliebten Nichte musste ich sie zwangsläufig akzeptieren.

Lynn hat oft darüber geredet, dass es ihr unheimlich ist, wie sehr sie von ihrer Mutter geliebt wird. Sie fragte mich sogar, ob Liebe und Strenge vereinbar sind. Ich bejahte die Frage, obwohl ich genau wusste, dass die Strenge von Gabi nur ihrem mütterlichen Kontrollzwang entsprang.

Lynn tu' dies nicht. Lynn lass das. An solche lautlosen Beschwerden meiner Nichte hatte ich mich gewöhnt und sie lächelnd quittiert. Manchmal gab ich meiner Schwester insgeheim Recht. Der heutigen Jugend fehlte es an Sorgfalt im Umgang mit der eigenen Sprache. Lynn war da keine Ausnahme. Freilich monierte Gabi so ungewisse Worte aus dem Jugendslang wie: »Roger, Mama!«, wenn sie einsah, ihrer Mutter zuliebe etwas zu tun oder zu unterlassen. Diese Floskel bekam noch eine immense Bedeutung. Davon später.

An diesem Tag blieb ich bei Gabi bis in die tiefe Nacht. Ihr Argwohn war geblieben, nur ihre Lippen öffneten sich wie von selbst. Mir erschien, was sie sagte, schon reichlich konfus, wollte mir nicht anmerken lassen, worauf ich das zurückführte. Einmal erkannte ich eine große Panik in ihrem Blick, als sie etwas sagte, was sich anhörte wie: »Lasst mir meine Tochter!«

Gabriele liebte ihr Kind abgöttisch. Dafür gab es womöglich schon immer diesen einen Grund. Sie wusste, dass sie Lynn nicht lang genug Mutter sein konnte. Sie ahnte schon bald, dass die tückische Krankheit auf sie übergesprungen war und dass sie sie innerlich auffressen würde. Gabi malte sich ihr Ende anders aus, als es Menschen gewöhnlich tun. Sie dachte nur an Lynn, die eines Tages mutterseelenallein dasteht, sobald sie selbst nicht mehr aufwacht. (Wobei der Gedanke an das Nicht-mehr-Aufwachen für Gabi die reinste Erlösung sein musste.)

»Gabi, ich habe mit Lynns Schüleraustausch nichts zu tun. Das schwöre ich. Schon gar nicht mit … mit der der Wahl des Landes. Trotzdem denke ich, Lynn hat klug entschieden. Nirgendwo hätte sie so viele Vorteile miteinander kombinieren können. High School, soziale Projekte für die Ärmsten der Armen. Sie wird daran wachsen, glaub mir. Wer hat schon die Chance, einmal an einem Wildlife-Projekt mitzuarbeiten?«

»Woher weißt du das schon wieder?«

»Hallo! Lynn ist meine Nichte, schon vergessen?«

»Das mit dem Wildlife hat sich erst dort ergeben.«

»Eben. Weil deine kluge Tochter es genießt, dass ihr Vater mit allen Wassern gewaschen ist.«

Ich dachte, ich sollte aufhören zu reden. Gabi war nicht debil. Sie konnte hinter die Kulissen schauen, weshalb es schädlich war, in ihrer Lage noch mehr Zweifel an mir, womöglich am eigenen Kind zu schüren. Also fügte ich an, was selbst für mich nach blankem Hohn klang.

»Es ist doch nur für ein Jahr …«

»Nur für ein Jahr!«, schrie sie. »Siehst du noch klar? Nur für ein Jahr. Glaubst du, ich werde sie je wiedersehen! Selbst wenn ich noch ein paar Monate lebe, da unten ist längst etwas passiert. Was weißt du schon von Muttersorgen …«

»Gabi, du weißt, was deine Krankheit mit dir macht.«

»Ja, ja. Ich halluziniere. Das glaubst du doch. Ich halluziniere nicht. Ich kann eins und eins zusammenzählen, obwohl ich nicht Kommunikationswissenschaften studiert habe wie du. Um zwischen den Zeilen Schlussfolgerungen ziehen zu können, muss man keinen Titel haben, Frau Doktor Kolb …!«

Bei den vielen Worten hatte sie Mühe, den Geifer zwischen den Lippen zu lassen. Sie weinte hemmungslos und ich gab ihr das Gefühl, ihre Sorge sehr gut verstehen zu können. Von den lebhaften Videobotschaften an mich, auf denen Lynns große Zufriedenheit auszumachen war, erzählte ich Gabi nichts. Sie selbst würde gleiche oder ähnliche bekommen haben. Womöglich schmerzte es Gabi zu sehen, wie glücklich Lynn mit ihrem Vater war, dem sie ihr Kind freiwillig nie überlassen hätte. Es war mir klar, wie ungemein schwer ihr der Abschied gefallen sein musste. Dazu kam der Gedanke, dass sie außer Lynn niemanden hatte. Unsere Eltern lebten längst nicht mehr, wir Schwestern waren seit Jahren uneins und der Mann, den sie sich mit viel Energie geangelt hatte, hat sie verlassen. Ihre einzige Stütze blieb Lynn.

Als hätte sie meine Gedanken erraten, erzählte sie davon, dass Lynn womöglich zum ersten Mal verliebt war, trotzdem diesen Schritt gegangen ist. Das Verliebtsein habe sie mit Skepsis gesehen. Es sei dennoch ein gutes Zeichen gewesen, Lynn könnte noch einmal darüber nachdenken, was ein volles Jahr in der 'Savanne' bedeute. Einige Male nannte sie das Land Savanne, um Lynn bloß nicht mit dem Namen von Stens neuem Wirkungskreis in Verbindung zu bringen.

Ich verstand sie nicht. Sie hatte keinen Grund, Sten zu hassen. Ich schon. Aber bei uns war von jeher alles anders. Ich liebte Sten, obwohl ich ihn hassen sollte. Sie hasste ihn, obwohl er ihr das Liebste geschenkt hatte, das sie je besaß: Lynn.

Am Morgen des nächsten Tages erlebte ich, wie Gabi – eventuell schon die halbe Nacht lang, weil noch immer in Tageskleidern - vor dem Computer saß und eine E-Mail nach der anderen anklickte, die sie von Lynn erhalten hatte. Es mussten so an die hundert gewesen sein. Ein Großteil war von denselben Videobotschaften begleitet, von denen ich selbst einige bekommen hatte; andere Sequenzen, jedoch gleiche Anlässe und Orte.

Ich schaute ihr fassungslos über die Schulter und sah Lynn mit braungebrannter Haut in hellblauen Shorts zwischen all den dunkelhäutigen Kindern, denen sie am Nachmittag bei den Hausaufgaben half. Als After-School-Project bezeichnete Lynn die Aufgabe, die sie nach der High School übernommen hatte, täglich nachmittags für zwei bis drei Stunden, weil der Unterricht jeden Tag schon kurz nach dreizehn Uhr beendet war. Manchmal gaben die Austauschschüler Nachhilfestunden in den schwierigen Fächern wie Mathematik. Manchmal gestalteten die Austauschschüler die Freizeit der Kleineren mit allerlei Spielen und Sport. Ich spürte die Freude in ihren Worten und ich las den Stolz aus ihrem Gesicht, anders als Gabi. Über Lynns Freude, nützlich zu sein, konnte ich mich nur freuen, weniger über die Bilder, in denen Sten mit seinen Söhnen Ben und Luca zu sehen war oder mit Ann, Stens neuer Frau. Sie zogen mich zurück in depressive Momente, vor denen ich mich fürchtete und dessentwegen ich mich zugleich in Unmengen an Arbeit stürzte. Als es mir zu viel geworden war, hatte ich Lynn gebeten, mich mit diesen Bildern zu verschonen. Ich an, warum ich so entscheiden musste. Seither kam keine neue Nachricht.

Kaum traute ich mich, Gabi zu fragen, wann die letzte Mail von Lynn gekommen ist. Schließlich wartete ich sehnsüchtig auf einen neuen Lagebericht. Dass der letzte schon einen Monat zurücklag, schrieb ich mir selbst und meiner Offenheit zu. Wie sollte ein Mädchen mit dieser Wahrheit umgehen?

Ich setzte mich zu Gabi, als wäre die letzte Nacht ganz üblich verlaufen. Wir sprachen über das unvorstellbare Leben in der einst deutschen Kolonie, in der es noch immer recht deutsch zuging. Es gab sogar eine deutsche höhere Schule. Für diese hatte sich Lynn zu Gabis Entsetzen nicht entschieden. Sie bevorzugte es, das wirkliche Leben auf dem fremden Kontinent kennenzulernen. Die Bilder, die sie von einem Klassenausflug schickte, zeigten ein buntgemischtes Völkchen – Jugendliche mit heller Haut neben dunkelhäutigen in moderner Kleidung, wie man sie auch in Europa trug, nur eben quietschbunt.

Ich wusste es aus vielen Publikationen, dass die Stadt Windhoek nur so von deutschen Erinnerungen strotzte. Es gab Häuser, die könnten ebenso in Thüringen, im Breisgau oder im Lausitzer Bergland stehen. Es gab Viertel, da sah man die Not. Alles hatte den Anschein, die Weißen grenzten sich von denen ab, die dort ihre Heimat hatten, aber noch immer benachteiligt waren. Menschen, die dorthin gehörten, deren Land ausgebeutet, deren Wild zur Freude reicher Europäer und überkandidelter Amerikaner abgeschlachtet wurde und deren Tradition mit großer Skepsis begegnet wurde, lebten in elenden Vierteln aus primitiven Häusern oder gar Wellblechhütten. Das hatte nichts mit gelebter Tradition zu tun, wie die verschiedener Stämme. Für manche ihrer Traditionen kannten wir nördlich der Alpen nur ein Wort: Rückständigkeit. In dieser Frage war Lynn uns einen großen Schritt voraus.

Davon schrieb sie einmal und zeigte in bewegten Bildern was sie meinte:

»Windhoek ist eine Stadt der Gegensätze. Prächtige Häuser, gepflegte Villen, große Sportanlagen – dicht dabei das Unvorstellbare. Heruntergekommene Viertel aus schäbigen Hütten auf blanker Erde gebaut, nichts als Staub und Unrat. So ungleich leben hier Arm und Reich beieinander.«

In ihre Klasse ging ein Junge aus dem Stamm der Himba, dessen Volk in Lehmhütten lebte, dessen Frauen sich mit rotbrauner Erde einbalsamierten und ihr Haar mit einem Gemisch aus Lehm oder Dung anreicherten. Sie besaßen nicht mehr, als sie zum Überleben brauchten, kein Stück Kleidung mehr, als sie auf dem Leib trugen, kein Buch, kein Radio, keine Zeitung. Dennoch hatte es einer aus deren Reihen geschafft, in der Hauptstadt zu leben und auf eine höhere Schule zu gehen. Dass der leitende Redakteur der deutschen Allgemeinen Zeitung, Sten Martens, die Finger im Spiel hatte, darauf war Lynn ganz besonders stolz. Wir gönnten es ihr. Zum ersten Mal waren wir uns - Gabi und ich - an diesem Morgen über etwas einig, was Lynns Aufenthalt in der Wahlheimat ihres Vaters betraf.

In einem anderen Fall war Gabis Skepsis vorprogrammiert. Sie kannte ihr Kind und ich kannte Lynn wie keinen anderen Menschen auf dieser Welt. Dieses Wildlife-Projekt, wo sie in den dortigen Ferien arbeiten durfte, brachte nicht nur pure Freude für das kritische, mit viel Gerechtigkeitssinn ausgestattete Mädchen.

Gabi hatte bereits das Video mit der völlig aufgelösten Lynn geöffnet, wo es um getötete Nashörner ging. Im Etoscha, so sagte Lynn unter Tränen in ihre Kamera, seien in diesem Jahr schon 54 Kadaver getöteter Nashörner gefunden worden. Nun habe es Billi erwischt, einen Jungbullen aus dem Wildlife-Project. Man habe ihn durch den Zaun hindurch getötet und des Hornes beraubt. Lynn hielt unter Tränen ein weißes Schild vor ihre Brust. Ein rotes Dreieck, einem Verkehrszeichen ähnlich. Innerhalb des roten Rahmens sah man die Silhouette eines Nashornes mit einem Beil in den Klauen. Es hob wie zur Vergeltung einen Wilderer mitsamt seinen Waffen an den Füßen in die Luft. Mit roter Schrift umrankte das Dreieck die Botschaft: TRUE KARMA – ZERO TOLERANCE. Bevor Lynn weitersprach, schwenkte die Kamera auf den Kadaver des qualvoll verendeten Tieres.

»Mama. Du musst das Video ins Netz stellen. Auch Deutsche beteiligen sich an der Wilderei. Seit der Urlaubssaison sind beinahe zwanzig neue Fälle hinzugekommen. Arme Welt! Wenn es ums Erleben geht, kommen sie alle. Jedoch schützen und für die Tiere kämpfen will keiner. Immer ist es leider gerade mal wieder zu spät. Die Menschheit lernt nichts dazu! Ich bin so traurig. Mama, es wird wieder keine Konsequenzen geben. Es ist zum Heulen.«

Dass ich die ähnlichen Bilder, die Lynn mir gesendet hatte, längst auf Facebook gestellt hatte, musste ich Gabi verschweigen. Mir hatte Lynn eine optimistischere Nachricht drangehängt. Namibia gehe derzeit mit Drohnen gegen die Wilderei vor. Es seien zuletzt drei Chinesen gefasst worden und stünden kurz vor der Verurteilung.

Ob das mit den Drohnen nur positiv war, wollte ich nicht beurteilen. Es war eine Maßnahme, die ein wenig abschrecken konnte.

Ich hatte leider den Eindruck, es ging Gabi um keinen einzigen dieser Hintergründe in Lynns Nachrichten. Es interessierte sie erst recht nicht, wie ich dachte. Es ging ihr um etwas anderes, nur konnte ich ihrer konfusen Argumentation nicht so recht folgen.

»Lynn ist nicht mehr Lynn«, sagte sie, dabei war es genau der Umstand, auf den Gabi hätte stolz sein können. Ihr Kind war gereift zu einem urteilenden Menschen.

Wie recht sie dennoch mit diesen fünf Worten hatte, fiel mir zu jener Zeit gar nicht auf. Wie auch. Ich bekam ja keine Nachrichten mehr aus Namibia. Dahinter konnte freilich Sten stecken. Für Vorurteile war ich letztlich nicht geschaffen. Mich hatte das Leben gelehrt, Ursachen zu erforschen, um eine Strategie des Handels zu entwickeln. Im Moment lag mein Handeln lediglich darin, nach meinem Dienst die nötigen Dinge für Gabi zu erledigen, für die ihre Kraft nicht reichte. Irgendwann wollte ich Lynn eine scherzhafte Anfrage schicken, damit sie verstand. Wenn du noch länger schmollst, komme ich und kitzele dich durch.

Was mir wirklich bevorstand, konnte ich schließlich nicht voraussehen.