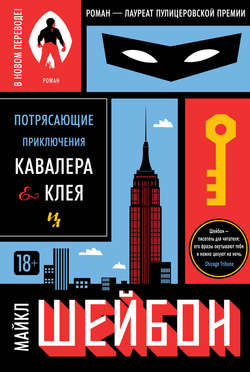

Читать книгу Потрясающие приключения Кавалера & Клея - Майкл Шейбон - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть I. Эскаполог

3

ОглавлениеРешимость Йозефа Кавалера штурмом взять элитарный клуб «Хофцинзер» достигла зенита в один прекрасный день в 1935 году за завтраком, когда Йозеф подавился омлетом с консервированными абрикосами. В лабиринте квартиры Кавалеров, в кружевном здании эпохи сецессиона вблизи от улицы Грабен, выдалось редкое утро, когда все собрались позавтракать вместе. Доктора Кавалеры жили согласно четким рабочим распорядкам и, как многие занятые родители, детей одновременно запускали и баловали. Герр доктор Эмиль Кавалер написал Grundzatzen der Endokrinologie, стандартный учебник, и открыл акромегалию Кавалера. Фрау доктор Анна Кавалер училась на невролога, прошла курс психоанализа у Альфреда Адлера и с тех пор у себя на пейслийском диване анализировала сливки молодой катексической Праги. В то утро, когда Йозеф, подавившись и прослезившись, вдруг перегнулся пополам, нашаривая салфетку, отец протянул руку из-за «Тагеблатта» и лениво похлопал сына по спине. Мать, не оторвавшись от последнего номера Monatsschrift fūr Neurologie und Psychiatrie, в десятитысячный раз напомнила Йозефу не забрасывать еду в рот как в топку. И лишь маленький Томаш за миг до того, как Йозеф поднес салфетку к губам, разглядел, что у брата во рту блеснуло нечто инородное. Томаш встал и вкруг стола подошел к Йозефу. Посмотрел, как братнины челюсти не спеша разжевывают проблемный кусок. Йозеф сделал вид, будто не замечает, и вилкой закинул в рот еще омлета.

– Что там? – спросил Томаш.

– Что – где? – переспросил Йозеф. Жевал он осторожно, точно у него ныл зуб. – Уйди.

Тут мисс Хорн, гувернантка Томаша, оторвалась от вчерашнего выпуска лондонской «Таймс» и обозрела положение братьев:

– У тебя пломба выпала, Йозеф?

– У него что-то во рту, – сообщил Томаш. – Блестит.

– Что у тебя во рту, юноша? – осведомилась мать мальчиков, ножом для масла пометив строку в журнале.

Йозеф сунул два пальца между правой щекой и верхней десной и извлек металлическую полоску с зубцами на конце – крошечную вилку, не больше Томашева мизинца.

– Это что? – спросила мать с таким лицом, будто ей вот-вот станет нехорошо.

Йозеф пожал плечами:

– Натяг.

– Ну разумеется, – сказал его отец матери с топорным сарказмом, который сам по себе выдавал некую тонкость: за ним отец прятал изумление пред зачастую удивительным поведением своих детей. – Натяг, что же еще?

– Герр Корнблюм сказал, что мне надо привыкать, – пояснил Йозеф. – Он говорит, когда умер Гудини, обнаружилось, что он в щеках протер два приличных кармана.

Герр доктор Кавалер вернулся к своему «Тагеблатту».

– Похвальное устремление, – сказал он.

Йозеф заинтересовался сценической магией, примерно когда руки у него достаточно подросли и в них стала помещаться колода игральных карт. В Праге богатые традиции иллюзионизма и ловкости рук – сыну рассеянных и снисходительных родителей ничего не стоило найти себе компетентного наставника. Год он проучился у чеха по фамилии Божич, который называл себя Ранго и специализировался на манипуляциях с картами и монетами, ментализме и карманных кражах. Еще он умел броском тройки бубен рассечь муху напополам. Вскоре Йозеф выучил «Серебряный дождь», «Растворяющийся крейцер», вольт «Граф Эрно» и основы «Мертвого дедушки», но, когда его родителей уведомили, что Ранго однажды отсидел за то, что подменил все драгоценности и деньги зрителей стекляшками и пустой бумагой, мальчика забрали из-под его опеки.

Фантомные тузы и королевы, ливни серебряных крон и спертые наручные часы – хлеб Ранго – хороши для забавы. От Йозефа, который часами перед зеркалом в уборной упражнялся в пальмировании, вольтах, шанжировках и трюках, чтобы пробрасывать монету приятелю или родственнику сквозь череп в правое ухо, а затем вынимать из левого либо закидывать вальта червей в платочек красивой девочке, требовалась мастурбационная сосредоточенность, которая в итоге стала едва ли не приятнее, чем собственно фокус. Но затем один пациент навел отца Йозефа на Бернарда Корнблюма, и все изменилось. Под наставничеством Корнблюма Йозеф взялся за суровое ремесло Ausbrecher, учась у одного из мастеров. В четырнадцать лет он решил посвятить себя побегам на время.

Корнблюм был «восточный» еврей – кожа да кости и рыжая кустистая борода, которую он перед каждым выступлением увязывал в черную шелковую сеточку. «Это их отвлекает», – пояснял он, имея в виду зрителей, на которых смотрел с ветеранской смесью удивления и пренебрежения. Поскольку за работой он болтал по минимуму, важно было находить и другие средства отвлечения наблюдателей. «Если б можно было работать без штанов, – говорил Корнблюм, – я б выходил на сцену в чем мать родила». У него был громадный лоб, а пальцы длинные и ловкие, но неэлегантные, с узловатыми костяшками; щеки его даже майским утром смотрелись натертыми и облезлыми, точно обветрились на полярных ветрах. Йозефу редко встречались восточные евреи. В кругу родительских знакомых водились еврейские беженцы из Польши и России, но то были утонченные «европеизированные» врачи и музыканты из крупных городов, и они владели французским и немецким. Корнблюм по-немецки говорил коряво, по-чешски не говорил вообще, родился в штетле под Вильно и почти всю жизнь бродил по глухомани Российской империи, выступая в захолустных театрах, сараях и на рыночных площадях тысяч городков и деревенек. Он носил костюмы устаревшего фасона под Валентино, с разлапистыми голубиными лацканами. Поскольку рацион Корнблюма в немалой степени состоял из консервированной рыбы – анчоусов, корюшки, сардин, тунца, – дыхание его нередко отдавало острой морской вонью. Был он стойкий атеист, однако соблюдал кашрут, избегал работать по субботам, а на восточной стене комнаты повесил стальную гравюру с изображением Храмовой горы. Йозеф, которому тогда миновало четырнадцать, прежде очень редко задумывался о собственном еврействе. Он считал – и этот подход был освящен чешской конституцией, – что евреи всего лишь одно из многочисленных этнических меньшинств, составляющих молодую нацию, сыном коей Йозеф с гордостью себя почитал. Появление Корнблюма, с его прибалтийским запахом, его затасканными великосветскими манерами, его идишем, произвело на Йозефа неизгладимое впечатление.

Всю весну, лето и добрую часть осени Йозеф дважды в неделю приходил на верхний этаж просевшего дома на Майзеловой улице в Йозефове, где его приковывали к батарее или стягивали по рукам и ногам долгими кольцами толстой пеньки. Поначалу Корнблюм ни словечком не намекал, как высвобождаться из этих пут.

– Ты будешь смотреть внимательно, – сказал он на первом уроке, приковывая Йозефа к венскому стулу. – Ты уж мне поверь. И ты привыкнешь ощущать цепь. Отныне цепь – твоя шелковая пижама. И ласковые мамины объятия.

Не считая этого стула, железной койки, гардероба и иерусалимского пейзажа на восточной стене подле единственного окна, комната была почти голой. Украшал ее лишь китайский резной сундук из какой-то тропической древесины, красной, как сырая печень, с мощными латунными петлями и парой прихотливых латунных замков в форме павлинов. Замки открывались системой крошечных рычагов и пружин, таившихся у этих павлинов в нефритовых глазках семи хвостовых перьев. Чтобы открыть сундук, иллюзионист нажимал четырнадцать нефритовых кнопок по очереди – и, кажется, всякий раз в новом порядке.

На первых уроках Корнблюм лишь показывал Йозефу всевозможные замки́, один за другим вынимая их из сундука; замки, что запирали наручники, почтовые ящики и дамские дневнички; секретные и цилиндровые замки; громоздкие навесные и кодовые замки́ от хранилищ и сейфов. Ни слова не говоря, Корнблюм развинчивал замки отверткой, затем вновь собирал. К концу часа, так и не освободив Йозефа, он рассказывал об основах контроля дыхания. Наконец, в последние минуты урока, вызволял мальчика и сразу засовывал в сосновый ящик. А затем сидел на крышке, попивая чай и поглядывая на часы, пока урок не завершался.

– Если ты клаустрофоб, – объяснил Корнблюм, – надо узнать об этом сейчас, а не когда ты лежишь закованный на дне Влтавы в сумке почтальона, и все твои родные и соседи ждут, что ты выплывешь.

В начале второго месяца Корнблюм познакомил Йозефа с отмычкой и натягом и стал применять эти чудесные инструменты ко всем образцам замков из сундука по очереди. Действовал он ловко, и руки его были тверды, даже глубоко на седьмом десятке. Он вскрывал замки, после чего, дальнейшего просвещения Йозефа ради, развинчивал их и снова вскрывал, на сей раз обнажив нутро замочной личинки. Замки – новые и древние, английские, немецкие, китайские и американские – сдавались под его касанием спустя считаные секунды. Кроме того, Корнблюм собрал небольшую библиотеку толстых пыльных томов – многие нелегальные или запрещенные, некоторые с печатью страшной большевистской ЧК, – где бесконечными колонками микроскопического шрифта перечислялись формулы комбинаций (по номерам партий) для тысяч кодовых замков, выпущенных в Европе с 1900 года.

Неделями Йозеф умолял разрешить ему вскрыть замок самому. Вопреки инструкциям он трудился над замками дома, орудуя шляпной булавкой и велосипедной спицей, и иногда достигал успеха.

– Ну хорошо, – в конце концов сказал Корнблюм. Снабдил Йозефа своей отмычкой и натягом, подвел к двери, где сам установил прекрасный новый семиштифтовый замок «Ратцель». Затем распустил галстук и завязал Йозефу глаза. – В замок смотришь не глазами.

В темноте Йозеф опустился на колени и нащупал латунную дверную ручку. Прижался к двери щекой – дверь была холодная. Когда Корнблюм наконец снял повязку и жестом велел Йозефу залезть в гроб, Йозеф вскрыл «Ратцель» трижды, в последний раз – меньше чем за десять минут.

Накануне того утра, когда Йозеф расстроил завтрак, после многих месяцев тошнотворных дыхательных упражнений, от которых звенело в голове, и тренировок, от которых ломило суставы пальцев, Йозеф пришел к Корнблюму и протянул запястья, чтоб его, как обычно, заковали и связали. Корнблюм в ответ напугал его редкой улыбкой. И вручил черный кожаный чехольчик. Внутри Йозеф обнаружил крохотный натяг и набор стальных отмычек – одни не длиннее ключа, другие длиннее вдвое, с гладкими деревянными рукоятками. Все не толще соломинки из веника. Кончики обрезаны и загнуты всевозможными хитроумными полумесяцами, ромбами и тильдами.

– Я сделал сам, – сказал Корнблюм. – Будут надежны.

– Для меня? Вы их сделали для меня?

– Вот это мы теперь и выясним, – сказал Корнблюм. И указал на кровать, где выложил пару новеньких немецких наручников и свои лучшие американские автоматические замки. – Прикуй меня к стулу.

Корнблюм подождал, пока его тяжелой цепью прикрутят к ножкам стула; другие цепи пристегнули стул к батарее, а батарею – к шее Корнблюма. Руки у него тоже были закованы – спереди, чтоб можно было курить. Не услышав от Корнблюма ни слова совета или жалобы, Йозеф за первый час одолел наручники и все замки, кроме одного. Последний замок, фунтовый «Йель дредноут» 1927 года с шестнадцатью кодовыми и запирающими штифтами, его усилиям противился. Йозеф потел и вполголоса сыпал проклятиями – по-чешски, чтоб не обижать учителя. Корнблюм закурил очередную «Собрание».

– У штифтов есть голоса, – в конце концов напомнил он Йозефу. – Отмычка – маленький телефонный провод. На кончиках пальцев у тебя уши.

Йозеф вздохнул поглубже, сунул в скважину отмычку с закорючечкой и снова повернул натяг. Провел кончиком отмычки туда-сюда по кодовым штифтам, почувствовал, как они один за другим подаются, прикинул сопротивление запирающих штифтов и пружин. У каждого замка своя точка равновесия между моментом вращения и трением: повернешь слишком сильно – личинку заест, слишком мягко – не ухватишь штифты как следует. В шестнадцатиштифтовом замке поиск равновесия – сугубо вопрос интуиции и стиля. Йозеф закрыл глаза. Услышал, как в пальцах гудит провод отмычки.

С приятным металлическим бульканьем замок открылся. Корнблюм кивнул, встал и потянулся.

– Можешь оставить инструменты себе, – сказал он.

Йозефу казалось, что уроки у герра Корнблюма продвигаются медленно, но для Томаша Кавалера дело происходило медленнее в десять раз. Бесконечная возня с замками и узлами, которую Томаш ночь за ночью украдкой наблюдал в тусклом свете спальни мальчиков, была совсем не такой захватывающей, как прежний интерес Йозефа к фокусам с монетами и манипуляциям с картами.

Томаш Масарик Кавалер был не мальчик, а неугомонный гном с густой черной шевелюрой. В очень раннем детстве в нем проявилась музыкальная хромосома, унаследованная по материнской линии. В три года он развлекал гостей долгими страстными ариями на сложной псевдоитальянской тарабарщине. Во время семейного отпуска в Лугано, когда Томашу было восемь, выяснилось, что, читая любимые либретто, он достаточно поднабрался настоящего итальянского и умеет болтать с гостиничными официантами. Брат вечно зазывал Томаша выступать в своих постановках, позировать для своих набросков, подтверждать свои выдумки, и у того развился талант к театру. В линованной тетрадке он недавно записал первые строки либретто «Гудини» – действие оперы происходило в сказочном Чикаго. Работа застопорилась, поскольку Томаш никогда не видел воочию, как работает эскаполог. В его воображении подвиги Гудини существенно превосходили великолепием все, что мог сочинить сам бывший мистер Эрих Вайсс: прыжки в доспехах из пылающих аэропланов над Африкой, побеги из полых ядер, запущенных в акульи логова из подводных пушек. Утром за завтраком Йозеф вдруг вступил на территорию, где некогда обитал великий Гудини, – то был знаменательный день в детстве Томаша.

Когда родители ушли – мать в свой кабинет на Народном, отец на поезд в Брно, куда его позвали проконсультировать великанскую дочку мэра, – Томаш со своим Гудини и его щеками прицепился к Йозефу намертво.

– А две кроны у него туда помещались? – поинтересовался Томаш. Он лежал на кровати на животе и смотрел, как Йозеф засовывает натяг в специальный кармашек.

– Да, но непонятно, зачем бы их туда совать.

– А спичечный коробок?

– Наверное.

– А почему они там не мокли?

– Может, он их в клеенку заворачивал.

Томаш языком потыкал в щеку. Его передернуло.

– А что еще тебе герр Корнблюм велит туда класть?

– Я учусь на эскаполога, а не на саквояж, – раздраженно ответил Йозеф.

– И теперь будешь по правде выпутываться?

– Я сегодня к этому ближе, чем вчера.

– И тогда ты вступишь в клуб «Хофцинзер»?

– Посмотрим.

– А какие там требования?

– Тебя просто должны пригласить.

– А для этого надо обмануть смерть?

Йозеф закатил глаза – он уже пожалел, что рассказал Томашу про «Хофцинзер». Клуб был частным и мужским, располагался в бывшем трактире на одной из самых кривых и сумеречных улочек Старе-Места и выполнял функции столовой, общества взаимопомощи, гильдии и репетиционного зала действующих иллюзионистов Богемии. Герр Корнблюм ужинал там чуть ли не каждый вечер. Йозефу было очевидно, что клуб – не просто единственный источник общения и бесед для неразговорчивого учителя, но подлинный Зал Чудес, живое хранилище многовековых иллюзий и ловкости рук в городе, что породил величайших в истории шарлатанов, фокусников и факиров. Йозеф отчаянно мечтал получить приглашение. Собственно, мечта эта стала тайным средоточием любых его досужих помыслов (а вскоре ее место узурпирует гувернантка мисс Доротея Хорн). Отчасти Йозефа потому и раздосадовали настойчивые расспросы младшего брата – Томаш догадался, что клуб «Хофцинзер» царит в Йозефовых мыслях неотступно. Мысли самого Томаша полнились причудливыми виденьями, сплошь гурии и засахаренный инжир: мужчины в визитках и шароварах разгуливают под нахмуренными свесами фахверковых отелей на Ступартской, разрезанные напополам, и из воздуха вызывают леопардов и лирохвостов.

– Придет время – и наверняка меня пригласят.

– Когда тебе будет двадцать один?

– Не исключено.

– Но если им что-то показать…

Это прозвучало в унисон с тайным ходом Йозефовых размышлений. Он развернулся на постели, склонился вперед и воззрился на Томаша:

– Например?

– Если показать, как ты выпутываешься из цепей, и открываешь замки, и задерживаешь дыхание, и развязываешь веревки…

– Да это все раз плюнуть. Такие фокусы учат в тюрьме.

– Ну, если сделать что-то по правде чудесное… если их удивить.

– Побегом.

– Можно привязать тебя к стулу, выкинуть из аэроплана, а парашют привязать к другому стулу, и чтобы он тоже падал. Вот так.

Томаш выкарабкался из постели, подбежал к своему письменному столику, вынул синюю тетрадку, в которой сочинял «Гудини», и открыл на последней странице, где набросал эскиз этой сцены. Гудини, в смокинге, кувыркаясь, падал из кривого аэроплана в обществе парашюта, двух стульев, стола и чайного сервиза – за всеми тянулись каракули ускорения. Фокусник с улыбкой наливал парашюту чай. Видимо, считал, что времени у него вагон.

– Это какой-то идиотизм, – сказал Йозеф. – Что я знаю о парашютах? Кто мне разрешит прыгать с аэроплана?

Томаш покраснел:

– Какое ребячество с моей стороны.

– Да ладно, – ответил Йозеф. И поднялся. – Ты вроде только что играл с папиными старыми инструментами? С медицинского факультета?

– Они тут, – сказал Томаш. Он спрыгнул на пол и закатился под кровать.

Спустя миг оттуда появился деревянный ящик, покрытый пыльным паучьим шелком; крышка у ящика держалась на косых проволочных кольцах.

Йозеф опустился на колени и поднял крышку, под которой обнаружились инвентарь и лабораторные припасы, пережившие отцовское медицинское образование. В древней упаковочной стружке дрейфовали битая колба Эрленмейера, стеклянная грушевидная пробирка с плоской стеклянной пробкой, пара тигельных щипцов, обитая кожей шкатулка с обломками портативного цейсовского микроскопа (его давным-давно привел в негодность Йозеф, который однажды пытался получше рассмотреть под ним чресла купающейся Полы Негри на размытой фотографии, выдранной из газеты) и еще какая-то мелочовка.

– Томаш?

– Тут хорошо. Я не клаустрофоб. Я тут могу жить неделями.

– А разве не было?.. – Йозеф зарылся глубже в шуршащую груду опилок. – У нас же вроде был?..

– Что? – Томаш выполз из-под кровати.

Йозеф поднял длинную мерцающую стеклянную палочку и взмахнул ею, подражая Корнблюму.

– Термометр, – пояснил он.

– Зачем? Ты кому собрался мерить температуру?

– Реке, – сказал Йозеф.

В четыре часа утра в пятницу 27 сентября 1935 года температура воды в реке Влтаве, черной, как церковный колокол, и звеневшей о каменную набережную северной оконечности острова Кампа, держалась на 2,2° по шкале Цельсия. Ночь была безлунная, и туман заволок реку, точно гобелен, задернутый рукою фокусника. Резкий ветер трещал стручками на голых ветвях островных акаций. К холоду братья Кавалер подготовились. И себя, и брата Йозеф нарядил с ног до головы в шерстяное, и оба надели по две пары носков. В рюкзаке на спине Йозеф нес веревку, цепь, термометр, полбатона телячьей колбасы, навесной замок и смену одежды для себя, с лишними двумя парами носков. Также он прихватил переносную масляную жаровню, позаимствованную у школьного друга, чья семья увлекалась альпинизмом. Йозеф не собирался задерживаться в воде надолго – по его подсчетам, не дольше минуты и двадцати семи секунд, – но тренировался в ванне холодной воды и знал, что даже в парном уюте ванной согреваешься потом не одну минуту.

За всю свою жизнь Томаш Кавалер никогда не вставал так рано. Никогда не видел таких пустынных пражских улиц, фасадов, так плотно занавешенных сумраком, – словно вереница ламп с погашенными фитилями. Знакомые перекрестки, лавки, резные львы на балюстраде, которую Томаш ежедневно проходил по дороге в школу, были чужими и величественными. Уличные фонари испускали хлипкие испарения света, перекрестки окутывала тень. Томашу все воображалось, будто он сейчас обернется и увидит, как за ними в халате и шлепанцах гонится отец. Йозеф шагал быстро, и Томаш еле поспевал. Холодный воздух обжигал щеки. Несколько раз братья останавливались – Томаш так и не понял зачем – и прятались в подворотнях или укрывались за раздутым крылом припаркованной «шкоды». Миновали распахнутую боковую дверь пекарни, и на миг Томаша окатила белизна: белая плитка на стене, бледный человек весь в белом, перекаты мучного облака над сверкающей белой горой теста. К изумлению Томаша, в такой час бодрствовала куча всякого народу: торговцы, таксисты, двое поющих пьяниц, даже одна женщина в длинном черном пальто, куря и что-то бормоча себе под нос, перешла по Карлову мосту. И полицейские. По пути к Кампе пришлось прокрасться мимо двоих. Томаш был законопослушным ребенком – его это вполне устраивало, и к полиции он питал теплые чувства. К тому же полицейских он боялся. На его представления о тюрьмах и прочих местах заключения сильно повлиял Дюма, и Томаш ни секунды не сомневался, что маленьких мальчиков могут туда упечь и сердце ни у кого не дрогнет.

Он уже пожалел, что увязался за Йозефом. Не надо было советовать брату показать себя членам клуба «Хофцинзер». Не то чтобы Томаш сомневался в талантах Йозефа. Ему бы и в голову не пришло. Просто он боялся: ночи, теней, темноты, полицейских, отцовского гнева, пауков, грабителей, пьяниц, женщин в пальто, а нынче утром он особенно боялся реки, что темнее всей Праги.

Йозеф между тем боялся лишь одного: что ему помешают. Не поимки – нет ничего противозаконного, рассудил он, в том, чтобы связать себя и выплыть из мешка для стирки. Едва ли полиция или родители посмотрят на его замысел благосклонно – могут, пожалуй, и наказать за то, что плавал в реке не в сезон, – но кары Йозеф не боялся. Он просто не хотел, чтобы ему помешали репетировать. Сроки поджимали. Вчера он по почте отправил приглашение президенту клуба «Хофцинзер».

Достопочтенные члены клуба «Хофцинзер»

сердечно приглашаются

узреть поразительный подвиг самоосвобождения

чудо-эскаполога

КАВАЛЬЕРИ

Карлов мост

Воскресенье 29 сентября 1935 г.

Половина пятого утра

Красиво сказано, спору нет, но на подготовку оставалось всего два дня. Полмесяца Йозеф взламывал замки, опустив руки в раковину с холодной водой, выпутывался из веревок и ослаблял цепи в ванне. Сегодня он попробует «подвиг самоосвобождения» на берегу Кампы. Если все пройдет как надо, спустя два дня Томаш столкнет его за ограждение Карлова моста. Йозеф ничуть не сомневался, что фокус ему удастся. Задержать дыхание на полторы минуты – проще простого. Благодаря урокам Корнблюма он умел не дышать вдвое дольше. Два градуса по Цельсию – холоднее, чем вода в трубах дома, но, с другой стороны, он же не собирается долго в ней торчать. Лезвие, чтобы разрезать мешок, укромно спрятано в подошве левого башмака, а натяг и миниатюрная отмычка, которую Йозеф смастерил из проволочной щетины от швабры уличного подметальщика, прятались за щеками так удобно, что Йозеф их почти и не чувствовал. Ни удар головой о воду или о каменную опору моста, ни паралич страха пред достопочтенной аудиторией, ни беспомощное погружение в реку с идефикса его не сбивали.

– Я готов, – сказал Йозеф, протягивая брату термометр. На ощупь как сосулька. – Мне пора в мешок.

Он подобрал мешок для стирки, спертый из чулана экономки, расправил его и шагнул в раззявленную мешочную пасть, точно в брюки. Затем взял у Томаша цепь, несколько раз восьмерками обмотал себе щиколотки и закрепил концы тяжелым «Ратцелем», купленным в скобяной лавке. Протянул запястья Томашу, и тот, согласно инструкции, скрутил их веревкой и туго затянул штыком и парой рифовых узлов. Йозеф присел на корточки, и Томаш завязал мешок у него над головой.

– В воскресенье поверх шнура накрутишь цепи с замками, – сказал Йозеф; говорил он глухо, и Томаш встревожился:

– А как ты тогда выберешься? – Руки у Томаша дрожали. Он снова натянул шерстяные перчатки.

– Это для красоты. Я выбираюсь не там.

Мешок внезапно раздулся, и Томаш попятился. Йозеф в мешке наклонился вперед и вытянул руки, нашаривая землю. Мешок упал.

– Ой!

– Что такое?

– Все нормально. Закати меня в воду.

Томаш посмотрел на бесформенный куль. Слишком маленький – не может быть, что внутри Йозеф.

– Нет, – сказал Томаш и сам удивился.

– Томаш, давай. Ты же мой ассистент.

– Ничего не ассистент. Меня даже в приглашении нет.

– Извини, пожалуйста, – сказал Йозеф. – Я забыл. – Он подождал. – Томаш, я от всей души приношу тебе искренние извинения за свое недомыслие.

– Ладно.

– А теперь закати меня.

– Я боюсь.

Томаш встал на колени и принялся развязывать мешок. Он понимал, что предает братнино доверие и сам дух их общей миссии, и его это мучило, но тут ничего не поделать.

– Ну-ка, вылезай оттуда сию минуту.

– Ничего со мной не случится, – сказал Йозеф. – Томаш. – Лежа на спине, выглядывая из внезапно раскрывшегося зева мешка, Йозеф потряс головой. – Ну что за ерунда? Завязывай давай. А как же клуб «Хофцинзер»? Ты не хочешь, чтоб я тебя сводил туда поужинать?

– Но…

– Что «но»?

– Мешок слишком маленький.

– Что?

– И темно… слишком темно, Йозеф, ну?

– Томаш, что ты несешь? Come on, Tommy Boy, – прибавил он по-английски; так звала брата мисс Хорн. – Ужин в клубе «Хофцинзер». Танец живота. Рахат-лукум. И вдвоем, без мамы с папой.

– Да, но…

– Давай.

– Йозеф! У тебя что, кровь во рту?

– Черт бы тебя взял, Томаш, а ну завяжи мешок!

Томаш шарахнулся. Наклонился, и завязал мешок, и скатил брата в реку. Плеск напугал его, и Томаш расплакался. По воде широким овалом разошлась рябь. Какую-то лихорадочную минуту Томаш расхаживал туда-сюда по берегу, и в ушах у него по-прежнему отдавался водяной взрыв. Отвороты брюк промокли, и под языки башмаков сочилась холодная вода. Томаш сбросил собственного брата в реку – утопил его, как кошачий помет.

Томаш сам не заметил, как очутился на Карловом мосту и уже мчался мимо статуй – домой, в полицейский участок, в тюремную камеру, куда он теперь бросится с радостью. Но когда он пробегал мимо святого Христофора, ему почудился шум. Томаш кинулся к парапету и выглянул. Альпинистский рюкзак, тусклый свет жаровни на берегу еле различимы. Поверхность воды гладка.

Томаш рванул к каменной лестнице обратно на остров. Миновал круглую тумбу на вершине, и хлопок твердого мрамора по ладони словно подтолкнул его в черные воды. Томаш слетел по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, бегом пересек пустую площадь, соскользнул с набережной и рыбкой нырнул во Влтаву.

– Йозеф! – успел заорать он и заглотнул полный рот воды.

Тем временем Йозеф, ослепший, связанный и отупевший от холода, из последних сил задерживал дыхание, а трюк его шаг за шагом продвигался коту под хвост. Протянув руки Томашу, Йозеф скрестил запястья, а затем, когда веревка затянулась, распластал их друг о друга внутренней мякотью, но затем веревка в воде, кажется, сжалась, пожрала эти полдюйма пространства для маневра, почти целая минута протекла в невообразимой прежде панике, и лишь потом Йозеф смог освободить руки. Эта победа слегка его успокоила. Он вытащил изо рта ключ и отмычку и, держа их очень осторожно, в темноте потянулся к цепи на ногах. Корнблюм предостерегал его от крепкой хватки начинающего взломщика, но, когда натяг осью волчка вывернулся из пальцев и выпал, Йозеф перепугался. Пятнадцать секунд нащупывал ключ, а затем еще секунд двадцать или тридцать пихал отмычку в замок. Пальцы от холода оглохли, и лишь благодаря некой случайной вибрации провода удалось нашарить штифты, нажать и повернуть личинку. Онемение, впрочем, сослужило ему добрую службу, когда, нашарив лезвие в подошве, он порезал кончик правого указательного пальца. Йозеф ничего не видел, но чуял вкус кровавой строчки, что прошила темное гудящее ничто вокруг.

Спустя три с половиной минуты после нырка Йозеф выскочил на поверхность, брыкаясь ногами в тяжелых ботинках и двух парах носков. Лишь дыхательные упражнения Корнблюма и чудо привычки не позволили ему при ударе о воду выдохнуть весь кислород до последнего атома. Теперь же, задыхаясь, он выбрался на набережную и на четвереньках пополз к шипящей жаровне. Запах керосина был точно аромат горячего хлеба, теплых летних тротуаров. Йозеф втягивал воздух бочонками, до самого нутра. В легкие будто вливался весь мир: паучьи ветви деревьев, туман, цепочка мигающих фонарей на мосту, свет в старой башне Кеплера в Клементинуме. Йозефа внезапно вырвало, и он выплюнул что-то горькое, и постыдное, и горячее. Отер губы рукавом мокрой шерстяной рубашки, и ему чуточку полегчало. Но затем он сообразил, что куда-то пропал брат. Дрожа, Йозеф встал – тяжелая одежда повисла кольчугой – и увидел Томаша в тени моста, под резной фигурой Брунцвика: брат неуклюже молотил по воде, греб, задыхался, тонул.

Йозеф снова бросился в реку. Вода по-прежнему была холодна, но он словно и не почувствовал. Он плыл, и что-то щупало его, дергало за ноги, тянуло под воду. Всего лишь земное притяжение или быстрое течение Влтавы, но Йозефу чудилось, будто его лапает такая же мерзость, какую он выплюнул на песок.

Увидев Йозефа, Томаш тотчас разрыдался.

– Плачь дальше, – велел Йозеф, рассудив, что тут важнее всего дышать, а плач – отчасти тоже дыхание. – Это полезно.

Йозеф обхватил брата за талию и поволок его и свою тяжеловесную персону назад к Кампе. Плещась и барахтаясь посреди реки, они беседовали, хотя впоследствии не вспомнили, о чем шла речь. Каков бы ни был предмет дискуссии, позже обоим казалось, что тема была спокойная, праздная, вроде шепотков, какими они обменивались порой, засыпая. Потом Йозеф заметил, что руки и ноги у него теплы, даже горячи и что он тонет. Последнее его воспоминание – Бернард Корнблюм, что рассекает воду, приближается к ним, и его кустистая борода увязана в сеточку для волос.

Йозеф очнулся час спустя дома в постели. Томаш пришел в себя только через два дня; почти все это время никто, и меньше всего родители-врачи, не надеялся, что он оправится. После Томаш уже не был прежним. Не выносил холода, всю жизнь страдал насморком. И – вероятно, потому, что пострадали уши, – потерял вкус к музыке; либретто «Гудини» было заброшено.

Иллюзионистские уроки прекратились – по просьбе Бернарда Корнблюма. В те непростые недели, что последовали за эскападой, Корнблюм был сама корректность и забота – носил игрушки и игры для Томаша, защищал Йозефа перед Кавалерами, всю вину брал на себя. Доктора Кавалеры поверили сыновьям, когда те сказали, что Корнблюм тут вовсе ни при чем, и, поскольку мальчиков он спас, прощали его с дорогой душой. Йозеф так раскаивался и казнился, что родители готовы были даже разрешить ему продолжать занятия у нищего старого иллюзиониста, который не мог себе позволить лишиться ученика. Но Корнблюм сказал, что его работа с Йозефом подошла к концу. У него еще не бывало столь одаренного протеже, но дисциплина – единственное, по сути, достояние эскаполога – ученику не передалась. Корнблюм не сказал Кавалерам того, в чем втайне уверился сам: Йозеф – из тех несчастных мальчишек, которые становятся эскапологами не из стремления доказать превосходство механики своего тела над невероятными препонами и законами физики, но по метафорическим причинам опасного свойства. Такие люди живут в плену незримых цепей – замурованы в стены, зашиты в ватиновый кокон. Для них финальный подвиг самоосвобождения слишком предсказуем.

Корнблюм, однако, не устоял перед соблазном напоследок покритиковать выступление бывшего ученика в ту ночь.

– Забудь, от чего убегаешь, – сказал он. – Прибереги страхи для того, к чему бежишь.

Через две недели после катастрофы, когда Томаш оправился, Корнблюм зашел в квартиру вблизи от Грабен и повел братьев Кавалер на ужин в клуб «Хофцинзер». Клуб оказался вполне обыкновенный – тускло освещенный обеденный зал, пропахший печенкой и луком. В клубе имелась маленькая библиотека, набитая плесневеющими книгами про обманы и подделки. Электрический камин в гостиной весьма безуспешно освещал потертую велюровую обивку разрозненных кресел, немногочисленные пальмы в кадках и пыльные каучуковые деревья. Старый официант по имени Макс из платка просыпал Томашу на колени древние карамельки. На вкус они были как пережженный кофе. Фокусники же в клубе не отрывались от шахматных досок и безмолвных партий в бридж. Недостающие слоны и пешки они заменяли пустыми винтовочными патронами и столбиками довоенных крейцеров; их игральные карты доконала целая вечность кримпов, разломов и пальмирования в руках былых шулеров. Поскольку ни Корнблюм, ни Йозеф навыками светской беседы не обладали, бремя разговора за столом легло на Томаша, и тот старательно нес его, пока один из членов клуба, старый некромант, что одиноко ужинал за соседним столом, не велел ему закрыть рот. В девять вечера, как и было обещано, Корнблюм доставил мальчиков домой.