Читать книгу Gemütliche Wanderungen in den Bayerischen Voralpen - Michael Pröttel - Страница 10

ОглавлениеEinleitung

Wo geht’s hin?

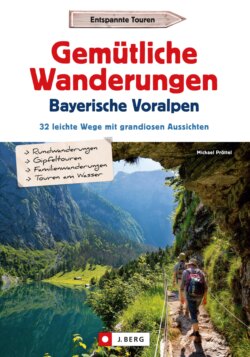

Zwischen dem majestätischen Ammersee im Westen und dem tief eingeschnittenen Königssee ganz im Südosten hat Südbayern wunderbare Wandermöglichkeiten zu bieten, die auch für Einsteiger bestens geeignet sind. Von West nach Ost unternimmt man im Rahmen dieses Buches Touren im Oberbayerischen Alpenvorland, in den Bayerischen Voralpen mit Abstechern ins Wetterstein- und Karwendelgebirge, im Chiemgau sowie in den Chiemgauer Alpen und schließlich im besonders beeindruckenden Berchtesgadener Land.

Freie Bergrücken stellen besonders aussichtsreiche Pausenplätze dar.

Alle diese Voralpenlandschaften und Gebirgsgruppen haben ihre Entstehung einem unvorstellbaren Ablagerungsprozess, gefolgt von einem noch unglaublicheren Crash zu verdanken: Am Boden des Urmeeres Tethys, das sich zwischen Ur-Afrika und Ur-Europa erstreckte, hatten sich über Millionen Jahre hinweg gewaltige Sand- und Kalkschichten abgelagert, die sich zu Kalk- und Sandstein verfestigten.

Vor etwa 80 Millionen Jahren wurde dieses Meer durch Plattentektonik allmählich zusammengeschoben und der Meeresboden wurde aus dem Wasser herausgehoben. Vor 10 Millionen Jahren war das ehemalige Meer bereits um 150 bis 200 Kilometer zusammengedrückt. Der frühere Meeresboden wurde durch das Zusammenschieben zu den Alpen aufgefaltet.

Die Nordwände des Karwendelhauptkamms sind beeindruckend.

Im Endeffekt ergab der tektonische Crash speziell in den Bayerischen Voralpen ein landschaftlich großartiges Durcheinander. So präsentieren sich die Münchner Hausberge mal als beeindruckende Felsgrate (wie beim bombenfesten Wettersteinkalk von Kampenwand oder Wendelstein), mal als grüne Wiesenkuppen (wie in den Chiemgauer Flyschbergen).

Mit diesen geologischen Vorgängen allein kann man die großartige Landschaft der Münchner Hausberge mit ihren teils tief eingeschnittenen Tälern und ihren vielen Mooren und Seen im Alpenvorland freilich nicht erklären. Wie die Alpen insgesamt, so wurden auch die Bayerischen Alpen als Teil der Nördlichen Kalkalpen zusätzlich durch die letzte Eiszeit geprägt. Die Würmkaltzeit hatte ihren Höhepunkt vor etwa 21 000 Jahren und endete vor etwa 10 000 Jahren. Riesige Eisströme wälzten sich bis zum heutigen Wasserburg (Inn-Gletscher) und bis vor die Tore Münchens (Isar-Loisach-Gletscher). Infolge ihrer Abschmelzung hinterließen die Gletscher im Gebirge U-förmige Täler oder kesselförmige Kare und im Vorland eine hügelige Grundmoränenlandschaft. Dort wurden gewaltige Endmoränen zusammengeschoben und tiefe Zungenbecken ausgeschürft, in denen die wunderschönen Alpenvorlandseen ihre Betten fanden. Überdauernde Gletscher wird man am deutschen Alpenrand (außer ganz weit oben im Wetterstein oder in den Berchtesgadener Alpen) allerdings vergeblich suchen. Dafür haben die Berge zwischen Lech und Salzach eine umso spannendere Tierwelt zu bieten. Auerhuhn, Alpensalamander, Kolkrabe oder Steinbock sind nur einige prominente Beispiele, die vor allem Frühwanderer zu Gesicht bekommen können.

Auch Almkühe lieben Kaiserwetter.

Wanderphasen und Pausen bestimmen den Rhythmus einer jeden Bergtour.

Was muss mit?

Das A und O für eine gelungene, weil schmerzfreie Wander- bzw. Bergtour sind natürlich zunächst passende Schuhe mit einem guten Profil. Auch oder gerade weil man immer wieder Leute sieht, die mit superschweren Bergstiefeln auf Voralpengipfel steigen, empfehle ich die Kategorie Trekking-Schuh als leichtere Variante. Knöchelhoch sollten diese aber schon sein, will man sich dieselben etwa bei einem Schnellabstieg nicht verknacksen.

Beschilderung am Guglhör

Aufs Gewicht sollte man auch beim Rucksackkauf achten. Vergleichsweise leichte Tagesrucksäcke oder Daypacks mit bis zu 30 Liter Fassungsvermögen reichen in den Voralpen vollkommen aus. Wichtig ist, dass die Deckeltasche groß genug und leicht zu öffnen ist. Da greift man nämlich viel öfter rein, als man meinen könnte.

In Sachen Outdoor-Kleidung hat sich die Fachwelt schon lange auf das Zwiebel-Prinzip, bestehend aus aufeinander abgestimmten Textillagen geeinigt. Dieses beginnt auf der Haut mit Funktionsunterwäsche aus schweißtransportierendem Material. Ein dünnes Fleece gefolgt von einem warmen Pulli (zumindest im Frühjahr und Herbst) bilden die nächsten zwei Schichten des »Rundum-Warm-Pakets«, das eine Wetterschutzjacke mit Kapuze aus wind- und wasserabweisendem Material vervollständigt. Die Hosen sollten aus strapazierfähigem, elastischem Kunstfasermaterial bestehen und die Wanderstrümpfe ein verstärktes Fußbett besitzen. Zuletzt gehören zumindest im späten Frühjahr und Herbst Mütze und Handschuhe mit in den Rucksack. Das ganze Jahr über ist auf ausreichenden Sonnenschutz bestehend aus Kopfbedeckung, Sonnenbrille und Sonnencreme (mit hohem Lichtschutzfaktor) zu achten.

Teleskopstöcke sind bei richtiger, sprich beinentlastender Anwendung zumindest für steilere Abstiege ein empfehlenswertes Utensil. Um schließlich auf der »sicheren Seite« zu sein, wandern ein kleines Verbandsset und eine Stirnlampe in der Deckeltasche genauso mit wie das aufgeladene Handy. Der Notruf zu den integrierten Leitstellen lautet 112. Aber Vorsicht: Nicht überall in den Bergen hat man Empfang.

Wann geht’s los?

Um welche Uhrzeit man zu Hause startet und wann man in etwa wieder zurück sein wird, hängt natürlich von den, bei den Touren jeweils angegebenen, reinen Gesamtgehzeiten ab. Hierbei sind weder kürzere Trinkstopps noch längere Brotzeit- oder Gipfelpausen einberechnet, sodass man diese noch hinzurechnen muss. Wer mit kleineren Kindern unterwegs ist, sollte in jedem Fall noch einen weiteren großzügigen Zeitpuffer einplanen.

Da einige der Vorschläge Halbtagesaktionen sind, kann man durchaus auch bei einer gemischten Wettervorhersage losziehen. Niemals sind zum Beispiel Luft und Licht klarer als nach dem Abzug einer Schlechtwetterfront. Um ein solches Spektakel und generell gelungene Wandertage zu erleben, lautet daher die Frage aller Fragen: Wie wird das Wetter?

Immer wieder einzigartig … ein Sonnenaufgang im Gebirge

Am besten ist es, sich schon ein paar Tage vor der Tour mit Sonne und Wolken zu beschäftigen. Hier leistet das Internet sehr gute Dienste. Brauchbare Planungshilfe, z. B. fürs kommende Wochenende, ermöglichen die sogenannten Mittelfrist-Prognosen von wetteronline.de oder meteoblue.com. Auch die Seite br-online.de/wetter/action/freizeitwetter/bergwetter.do bietet eine wertvolle Unterstützung zur Planung.

Für die endgültige Entscheidung ist schließlich der Alpenvereins-Wetterbericht (alpenverein.de/DAV-Services/Bergwetter) das Mittel der Wahl. Und wer nicht nur in Sachen Wetter, sondern auch in Bezug auf die aktuellen Tourenverhältnisse (z. B. eine eventuelle Schneelage) auf der sicheren Seite wandern will, klickt den DAV-Bergbericht (alpenverein.de/DAV-Services/Bergbericht) an, für den der Autor dieses Buches jeden Donnerstagnachmittag die Frage klärt: »Was macht Sinn am Wochenende?«

Auch in GPS-Zeiten sollten man Kartenlesen lernen.

Was geht? … Und was geht gar nicht?

Grüß Gott, Servus oder Berg Heil?Wer in den bayerischen Hausbergen unterwegs ist, wird an Wochenenden mit Sicherheit auf Gleichgesinnte stoßen. Während es einem beim Aufstieg bestimmt keiner krummnimmt, wenn man seinem Gegenüber wort-, weil atemlos begegnet, sollte man sich am Gipfel schon zu einer Art von Begrüßung durchringen.

Mit einem netten »Grüß Gott« oder »Servus« ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ein lauthalses »Berg Heil« wird zumindest bei der U-50-Fraktion ein Stirnrunzeln hervorrufen. Wobei die Vertreter dieses Grußes gebetsmühlenhaft wiederholen, dass der Begriff schon vor den Nazis existierte und von selbigen missbraucht wurde.

Immer wieder großartig: ein kaltes Bad für heißgelaufene Füße.

Wegweiser sind nicht nur für Anfänger eine willkommene Orientierungshilfe.

Ähnlich ambivalent ist bei Bergsteigern das Verhältnis zum »Tschüss«. Das Gros der Tourengeher, unter denen die sogenannten »Zuagroasten« gerade in den Münchner Hausbergen zahlreich vertreten sind, hat kein Problem mit dem ursprünglich norddeutschen Abschiedsgruß. Gestandenen Bayern zieht sich aber nach wie vor die Magenwand zusammen, wenn sie die sieben Buchstaben auditiv ertragen müssen.

Der höchste Punkt ist kein PissoirLeider kommt es, wenn auch selten, vor, dass einem am Gipfel statt frischer Bergluft ein säuerlicher Geruch um die Nase weht. Zumeist sind es die »Herren der Schöpfung«, die sich schnell mal in Gipfel- oder Aufstiegsnähe feuchtigkeitsmäßig erleichtern. Ein derartiges No-Go kann einfach vermieden werden, indem man sich ein wenig in die Pampa begibt … aber Vorsicht! Bei aller Rücksichtnahme muss man die Absturzgefahr beachten. Und das ist kein Witz. Immer wieder kursieren Berichte von Unfällen, die etwa beim Aufsuchen der Außentoilette einer Berghütte erfolgten.

Alpensalamander sieht man am ehesten nach Regennächten.

Handyfreie ZoneNicht nur nach Meinung des Autors stellen lauthals vorgebrachte Erfolgsmitteilungen via Smartphone einen weiteren Gipfel-Fauxpas dar. Eine viel bessere Idee ist es, der Liebsten einen romantischen Blumengruß via Smartphone zu schicken. Schließlich sind viele der Münchner Hausberge für ihre Blumenpracht im Frühsommer berühmt. Und ein Bayerischer Enzian wird um einiges lieber abgelichtet als abgerupft.

Sitzblockaden vermeidenEgal, ob einen Durst, Hunger oder Blasen quälen … wer nicht mehr weiter kann, macht einfach eine kleine Verschnaufpause. Auf schmalen Bergpfaden ist es aber ziemlich unhöflich, sich mitten auf den »Weg zu pflanzen« … zumal man auf einen Bergschuh im Rücken sicher verzichten kann. Doch damit nicht genug. Bei der Wahl eines geeigneten Pausenplätzchens sollten natürlich weder Alpenrose noch Knabenkraut zertrampelt werden … was uns zum nächsten Verhaltens-Tipp führt.

Schütze, was du liebst»Bergsportler sind Motorsportler«, lautet ein nicht ganz aus der Luft gegriffener Vorwurf. Ein umweltverträglicher Bergsport beginnt daher bei der Anreise. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (welche bei den Touren, wann immer möglich, angegeben wird) ist daher das beste Mittel der Wahl. Alternativ dazu stellt die Anfahrt mit einem voll besetzten Auto die zweitbeste Möglichkeit in Sachen CO2-Bilanz dar.

Beim Wandern ist es mittlerweile eine weit verbreitete Selbstverständlichkeit, seine Abfälle selbst wieder ins Tal zu schleppen, was man bezüglich »Abschneider zerstören die Vegetation« leider noch nicht sagen kann. Nach Angaben des Umweltschutzreferats des Deutschen Alpenvereins besteht diesbezüglich gerade bei Neueinsteigern durchaus Aufklärungsbedarf, dem wir an dieser Stelle natürlich gerne nachkommen.

Auch wenn – gerade beim Bergabwandern – die eine oder andere Abkürzung noch so verlockend aussieht … bitte bleiben Sie auf dem breitesten Weg. Selbst schmale Trampelpfade können sich bei Starkregen in kleine Wildbäche verwandeln und das Erdreich mit ins Tal reißen.

Aktiv werden!Und wer sich beim Erwandern der Touren dieses Buches so in die Bayerischen Alpen verliebt, dass er sie tatkräftig schützen möchte, sollte einmal auf mountainwilderness.de klicken.