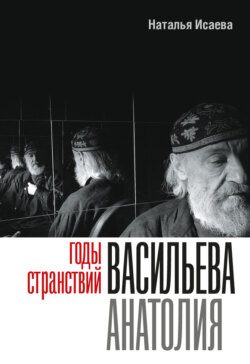

Читать книгу Годы странствий Васильева Анатолия - Наталья Исаева - Страница 15

Глава 2. Педагогическая работа в Европе (Лион, Венеция, Париж)

Так вода превращается в вино

ОглавлениеИ еще одно маленькое замечание. В своем трактате, специально посвященном театральным опытам, – в работе «Повторение» («Gjentagelsen»), – Сёрен Кьеркегор (Søren Kierkegaard) говорит о повторении, которое является также возобновлением, – но одновременно говорит и об опасности таких попыток всякий раз воссоздавать вечное становление. Он признает, что можно действительно попробовать найти трансцендентность в этот момент чистого творчества, можно попытаться бесконечно раздуть этот спонтанный момент экстаза, когда актер реально, почти на ощупь ощущает присутствие духа, действующего в рамках психической имманентности. А гораздо позже, в своей книге «Camera lucida» Ролан Барт говорит о такой точке (punctum) высшего напряжения страсти (или эстетического наслаждения), которая сама по себе уже преодолевает субъективность, приостанавливает чисто психологическое «удовольствие» и тем самым как бы рассекает собой время («La Chambre claire: Note sur la photographie»).

Это состояние, которое для Кьеркегора является более или менее тождественным «припоминанию» (αναμνήσεις) Сократа (только, по мнению Васильева, с противоположным знаком – вверх по лестнице, ведущей вниз), создает канал, который соединяет нас с трансцендентным, что дает нам возможность созерцать это трансцендентное снова и снова, но только внутри некоего «вечного возвращения», вечного скольжения, не надеясь на истинное постижение. Для Кьеркегора это отношение сопряжено именно с эстетическим моментом – с созданием произведений искусства и с эстетическим наслаждением. По сути, он говорит тут об эстетической стадии существования человека, об искусстве превращать всю свою жизнь в предмет искусства – наподобие того, как это делает дзенский мастер («Заключительное ненаучное послесловие к „Философским крохам“» – «Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philisophiske Smuler»).

Точно так же в этюде как методе исследования ситуативных или игровых структур (а в нашем случае надо говорить об «игровых структурах перехода или промежутка») ученик-актер может достичь этого порыва, этой истинной страсти, которая дается ему как своего рода предчувствие, как первый вкус вечности на губах. Однако сам этот одноразовый этюд еще не может обеспечить того прокола имманентности, который был бы достаточен, чтобы отменить временность. (Необходимо повторять и повторять, – как утверждает Васильев, – ведь если бы не приходилось повторять, зачем теории и техники театру?) Напротив, по Кьеркегору, мы можем говорить о подлинном «мгновении» («Øjeblik»), которое рассматривается им как подлинная точка пересечения между временем и вечностью. (Ровно ту же функцию Сигизмунд Кржижановский – театральный мыслитель, работавший с Таировым, близко знавший Михаила Чехова и Мейерхольда, – подмечал за церковнославянским термином «реснота», то есть «последняя истина»: «Реснота – это все пестротное многообразие зримого мира, который по сути своей не длиннее ресниц, хотя и мнится огромным и многопространственным. Театр, сокращающий все пространство мира до короткого, в десяток аршин, воздушного куба сцены, тоже близок к вере, что мир наш – ресный мир, и если техника театра утончится, то, может быть, ему и удастся доказать наинагляднейшим образом, что все мнимые глубины и длины мира мер не длиннее длины ресницы» – «Философема о театре».) Но сам этот акт дарования «мгновения», этого драгоценного «плеска ресниц» искусства становится возможным только потому, что вечность когда-то уже вошла в сердце времени, – что предполагает возможность рассечения временного вектора свободным вмешательством трансценденции.

Для Васильева (так же, как и для Арто и Гротовского) построение этого канала в трансценденцию становится возможным лишь в работе с самой фонической материей звука. Он не занимался «вербальным тренингом» со своими лионскими учениками, однако эта сторона его педагогики открывается в концептуальных постановках: в «Илиаде», в русской и французской версиях «Амфитриона», в «Терезе-философе» Буайе д’ Аржанса, в «Медее» Хайнера Мюллера, в «Рассказе неизвестного человека» Чехова и в последнем акте «Второй музыки» Маргерит Дюрас… И владение этими техниками – уже после русских актеров «Школы драматического искусства», но тоже за долгие годы ученичества – выпало на долю французской актрисы Валери Древиль (Valérie Dréville).

В чисто игровых (концептуальных) структурах мы находим также ритмические словесные структуры с их особыми функциями. Их построение отчасти сходно с рытьем вертикального колодца для входа в подземный водоем, то есть для соединения с этим первородным, архаичным океаном поэтической речи, требующей собственной фонетики, собственных огласовок и ударов…

Сама интонация дает тут особый ритм, свою каденцию. В ней точно угадано главное: есть неотменимость судьбы, есть настойчивый ритм желания, оно настигает нас независимо от того, согласны ли мы вообще входить в это пространство трагедии. Гулкие удары молота – как пульсация наших собственных сердец, как фаллическая энергия любви, как волны, которые никогда не устают биться о берег… Скажем, так же в учебной венецианской программе у Васильева проходила работа над «Божественной комедией» Данте: итальянские терцины, которые вдруг делаются не сумрачными, но полупрозрачными внутри жесткой упряжи вербального тренинга. Вербальные структуры – как сбруя, harness, которая не сковывает, не тормозит, но вздыбливает, поднимает (насильно) выше, еще выше – до ярости и кремниевой пыли, когда ты сам себе – огниво, стоит лишь чиркнуть с размаха…

По мнению Анатолия Васильева, который всегда с подозрением относится к любому смыслу, рожденному повествованием, именно устная интонация передает нам истинное содержание. Он различает три основные интонации: «повествовательную» (нарративную), то есть горизонтальную интонацию обыденной жизни, «восклицательную», или преувеличенную, «театральную» интонацию, гордо задирающуюся вверх, и интонацию «утвердительную», чей вектор направлен вниз, вглубь, долу… Интонация подобна музыкальному знаку, который уже содержит в себе записанную информацию. И чтобы устранить эту обычную, привычную, горизонтальную интонацию, мы должны прежде всего отменить акценты нашей повседневной речи; только таким образом мы можем надеяться прийти к первозданной силе слова, понимаемой как чистая энергия, как некая звуковая материя, стоящая у истоков мира. За годы своей работы Васильев открыл и вместе с актерами разработал особую технику, основанную на управлении тонкими энергиями, – технику удивительно близкую определенным восточным практикам (захватывающие параллели можно найти в шиваизме Кашмира, во многих даосских школах, в суфизме – или, скажем, в традиции византийского исихазма).

Все начинается с построения пространства, которое постепенно конструируется и размечается развертыванием гласных звуков. Вот как описывает это сам Васильев в упражнениях с Валери во время репетиций «Медеи» Хайнера Мюллера (записи Валери Древиль): «Ты сидишь. С помощью дыхания от центра живота ты стремишься достичь спокойствия и расслабления. Постепенно ты начинаешь осознавать пространство… Ты осознаешь себя в этом пространстве и мысленно строишь оси: вертикальную, от макушки до потолка и за его пределами, и от центра живота вниз до пола и за его пределами, как если бы тебя кто-то тянул за волосы, а остальная часть тела висела бы свободно, как деревянная кукла. Горизонтальная ось – она естественно длится в направлении взгляда – и ты мысленно выводишь ось за стены всего объема зала, до горизонта. Ты выносишь „центр“, именно тот центр, который потом естественным образом как бы выталкивает из себя тело звука, ты мысленно выносишь его наружу, так что теперь он уже перед тобой. Ты строишь атаку: траектория звука проходит по горизонтальной оси, вплоть до линии горизонта за реальным объемом пространства. Звук как объект рассекает пространство со скоростью атаки. То, чего мы добиваемся теперь, – это чтобы звук не возвращался в восприятии отзвука, чтобы он не воспринимался как акустический, только с акустической точки зрения, но как некая энергия. Вербальная практика основана на принципах, прямо противоположных традиционной школе: физический аппарат является второстепенным по сравнению с передаваемой энергией»… Разбуженной, освобожденной и передаваемой энергией… Когда актер выстраивает себя в космосе, он формирует то же пространство и для соучастника, то есть зрителя.

«Театральное представление, – говорит Васильев (в тех же репетиционных записях к «Медее»), – это некий опыт о себе самом. То, что происходит в этой работе, является актом, который всегда случается лишь однажды, как порождение, как роды».

Именно через «утвердительную интонацию», предложенную Васильевым, здесь обнаруживает себя сама внутренняя энергия слова (как сказал бы шиваитский богослов: мы лицом к лицу встречаем здесь Вач (Vāc), богиню Слова, богиню поэтической Речи, ту живую энергию («шакти» – śakti), которую проповедовали еще Утпаладева или Абинавагупта). Ну а дальше – ее черед действовать, она разворачивается сама по себе и начинает трогать нас даже помимо нашей воли, сбрасывая и отметая в сторону привычные и «прирученные» значения обычных слов. Как говорит русский поэт-метафизик Андрей Тавров, «у каждого слова есть обратная сторона – предел внутренней формы, пространство, из которого оно вышло. Слово, не соединенное с этим пространством, будет рассказывать о чем-то. Слово, соединенное с ним, будет это „что-то“ являть. Ворон на ветке Басё – являет… Птица по-настоящему смотрит на тебя не глазами, а всей собой».

Итак: не декоративные, псевдоэтнографические вставки (пусть даже они представлены в виде аутентичных, хорошо освоенных элементов экзотических культур), но прежде всего некий инструмент – орудие, оружие, способное совладать с клокочущей магмой нижних слоев психики. Жесткая дисциплина сакрального обряда (будь то мерная, гулкая каденция «утвердительной» интонации или же повторяющиеся иероглифы восточных единоборств), равно как и мгновение страсти, реально преображающее актера, – все они годятся в качестве средства возгонки этой природы нашей психики, всей нашей чувственной природы вообще, чтобы сделать ее достойной восприемницей духа.

«Так вода превращается в вино» (это название еще одного текста Васильева, датированного 1998 годом и написанного для совместной конференции с израильским философом и библеистом Анри Мешонником (Henri Meschonnic), предложившим разобрать тему фонической, артикуляционной стороны сакральных текстов). Так происходит преображение самой ткани представления, где все еще сохраняются следы репетиционной «чувственной» импровизации – совсем как остатки фигуративности, что проглядывают в абстрактных композициях Миро или Клее, но все уже высветлено и аскетически подсушено жаром чистого духа.

Итак: с западными учениками, на западных текстах – но, по существу, делая поворот на Восток, которого так жаждал Арто.

Для меня все это очень тесно согласуется с чисто кашмирским представлением о том, что актер – это «чаша» (pātra), которая должна быть по возможности до краев заполнена «соком онтологической страсти» (rasa), и задача его – донести эту чашу до губ и сердца непосвященного зрителя, разделить с тем не просто свое эмоциональное состояние, но и все дальнейшие приключения духа. Метафизика в театральной педагогике рождается не подбором глубоких тем, а тем особым процессом, который индийские театральные эстетики именовали rasa-samkranti – «помещение страсти в сосуд», то есть ее «вливание» в подготовленное сердце ученика-актера-перформера.

Анатолий Васильев: Игровая среда – это не качество, а свойство. А качество этой среды имеет свое имя: ирония. Иронизм. Я часто привожу один и тот же пример. Парадокс об обмене и обмане. Случай этот взят из «Игроков» Гоголя. Но перенесен на нынешнюю простую ситуацию. Два человека сошлись, чтобы обменять валюту. Один из них аферист, другой – жертва. Аферист обменивает валюту и обманывает жертву. Эта ситуация обмена и обмана, и розыгрыш. Но розыгрыш ли? Можно ли этот случай сыграть на подмостках? Может ли он стать театральной реальностью? Нет. По очень простой причине. Жизненная ситуация свидетельствует о том, что аферист знает, чем закончится афера, а жертва – нет. Театральная же ситуация в «действенных фактах» – парадокс! – свидетельствует о том, что и жертва, и аферист одинаково знают, чем закончится афера. В этом случае партнеры вступают в совершенно другие правила обмена. Если это так, тогда весь обмен приобретает совершенно другие правила обмана. Они-то и называются правилами игры. Но когда обмен совершен на подмостках в «игровых правилах», тогда окончание этого рассказа не будет свидетельствовать о том, как один человек обманул другого. В этот момент сама новелла (или история о том, как был обманут игрок Ихарев) станет притчей.

Притча об обмане и обмене: Два характера вступают в отношения обмена и обмана, для того чтобы свидетельствовать об обмане. Самом по себе – как таковом. Но возможно это только в случае кардинального изменения условий взаимодействия, условий обмена. В этом случае обмен никогда не сможет быть ситуативный. При ситуативном обмене один персонаж обманывает другого. В случае же игрового построения – история становится концептуальной.