Читать книгу El corazón a contraluz - Patricio Manns - Страница 6

II

Caballero solo

ОглавлениеLa flecha voló desde el otoño hacia el otoño y se clavó vibrando entre los dos ojos del caballo. Este fue negro. Tuvo en la frente una estrella blanca y peluda, que además, era una estrella fácil: podía vérsela de lejos, incluso cuando la penumbra ocupaba el espacio que separaba al observador de aquel luminoso punto de referencia. Detrás se hallaba a todas horas el caballo, amarrado a ese vago tatuaje de cinco puntas improbables. El animal sintió primero que venía el zumbido. La flecha se incrustó ahí con exactitud y con violencia y un lento golpe de sangre borró la estrella metódicamente. Los cascos habían saltado hacia arriba y chapotearon en el aire. El jinete aulló apenas un instante después, reteniendo las bridas. El flechazo había perforado también la sombra movediza de sus cavilaciones.

Maniobrando con cuidado en el interior de un crepúsculo redondo, untado por el tenue rocío del sol agónico, que entraba ya al océano chirriando detrás de las montañas, alargó el brazo hasta que su mano se posó en el cuello trémulo, un cuello que palpitaba empapado de sudor y de miedo. Los dedos trajinaron primero dulces, compasivos, apaciguadores. Pero al cabo de un momento tropezaron con la cruel dureza de la flecha hundida en la piel, a medias incrustada en el hueso de la frente, entre las dos pupilas negras que relucían embargadas por un expresivo terror. Era ya una mano con vida propia, porque los ojos del jinete buscaban al mismo tiempo, muy alertas, el punto desde el cual la ráfaga de madera y su pequeño espolón de piedra rústica –en verdad de sílex– habían saltado en pos de su pecho. El brazo se encogió y arrancó sin impulso el cuerpo extraño, que por un momento había convertido al azabache en unicornio. Este brincó retrocediendo y arañó de nuevo el viento con los cascos delanteros. Ahogado de dolor, dilataba las fosas nasales relinchando su pregunta, su esfuerzo por comprender la razón de una tortura repetida, auspiciada esta vez por su propio jinete.

El caballero espoleó volviendo riendas y galopó para alejarse de un montículo recién descubierto, que se erguía a su derecha. Una sombra ancha avanzaba desde los pies de la cordillera Carmen Sylva y reptaba fúnebre y amenazante sobre la extensa tundra. Cien metros más lejos descendió de su cabalgadura arrojando las bridas al suelo por encima de la cabeza herida. El caballo tiritaba inquieto. Los belfos palpitantes se habían cubierto de espumarajos. Atrayéndolo hacia sí lo besó con ternura. Miró y palpó el punto del impacto: en el justo centro de la estrella que alumbraba la frente del caballo se había esparcido una diadema viscosa. Sin embargo la herida no era profunda.

—Tienes una cabeza de hierro, Moloch —dijo en alta voz. Limpió, escrutó, volvió a limpiar agregando—: Se te agradece. Si no pones la sesera ahí levantándote de patas, esa flecha me hubiera roto el complicado corazón.

Dijo “complicado corazón” con tanta naturalidad que el caballo pareció apartar de la trastienda de su herida toda presunción de sospecha retórica. No obstante, contrajo las corvas expulsando una trémula riada de excrementos humeantes y dilatando aún más las desconfiadas narices. Al delgado manto de la sombra azulosa se sumaban ahora ciertos cúmulos negros, pero hacia el oeste aún flotaba a media altura un fulgor rosado. Casi todo era silencio. Apenas el grito de los distantes pájaros marinos, el ulular del viento rodando por la tundra y el chasquido de los cascos arañando el suelo, impedían que aquel fuera absoluto. Las botas rodearon con paso airado su montura y las manos enguantadas desprendieron un rémington desde la funda.

—Vamos a defendernos —previno el atacado— no te muevas ni digas nada.

Por dos veces consecutivas hizo fuego. Las detonaciones agitaron todo el paisaje. Desde la hierba al aire un ganso salvaje emprendió la fuga gritando su terror y hendiendo con la eficacia de otra flecha el cielo algodonoso. A continuación una calma cargada de presagios se interpuso entre toda acción y todo sonido.

Caballero y caballo habían marchado a través de la tundra apartándose por principio de las altas lenguas de fuego que aquí y allá surgían de la tierra. Avanzaban atrapados en el centro de una vasta esfera en movimiento. Tales esferas son, por cierto, ilusiones ópticas en la llana superficie fueguina, o como a él le gustaba precisar, una representación menor de la fata morgana. El movimiento de la cabalgadura desplazó consigo la esfera a lo ancho de toda la tarde. La había incorporado a su ritmo isócrono, progresivo, oscilante, y el pastizal ahogó cada vez en su hirsuta blandura el sonido de los cascos. Oscilaba la sombra del caballo y oscilaba la sombra del jinete, difuso caballero a contraluz de las llamas. A ratos, la ausencia de otras huellas impulsó el desarrollo de la marcha a lo largo de un azimut invariable que buscaba el horizonte levantino, un punto preciso en esa línea semicircular y comba que es el horizonte en alta mar o en las tierras allanuradas. Porque, en tanto el andar se propaga, el círculo se propaga con él, alargándose un poco sobre los flancos del caballo o del barco, a babor y a estribor del caballo o del barco, para cerrarse por fin, lejos, atrás, al fondo de las ancas, a popa del viajero. La línea emergía, estuvo, pasó disolviéndose apenas quebrada por colinillas y altozanos esporádicos. Es que tal tipo de contorno no tendrá sino excepcionalmente otra consistencia que la de ese cerco desalentador, puro y sin embargo firme, que nada opone a los ojos de quien gira la cabeza buscando apoyos físicos para retener con exactitud su itinerario, y al cabo se resignará a la totalidad de la tundra desplegada, crepuscular o diurna, despojada de árboles y arbustos y remecida animalmente por la costumbre de los vientos perpetuos. Viniendo del cincho de horizonte que acababa de abandonar hacia el cincho de horizonte que le salía al encuentro, el caballo había obedecido a su jinete. Los ojos del caballero no habían cesado de hurgar en la infinita sabana, cubierta por la espesa y corta maraña del coirón, y en ciertos espacios, por extraños matorrales de color negro –aunque el negro se defina como ausencia de color– o pequeñas lagunas incrustadas en la tierra, como ojos sin párpados mirando enigmáticos el acontecer de las cosas en el azogue del cielo turbio.

Le fue necesario detenerse a menudo y explorar hasta donde alcanzaba su mirada en busca de movimiento, pero solo se agitaba la hierba. En los breves relieves circundantes, en el borde desamparado de las lagunas, tras los matojos secos, en las depresiones hinchadas hacia abajo, que rompen de un tajo la monotonía de las tierras planas ocultas por el pasto, los ojos no encontraron nada. Fue entonces que contuvo con impaciencia las bridas, sofrenando al caballo por los belfos para observar con mayor detención. No se trató de una rutina de la vigilia, pues había notado el temblor desconfiado de su montura, su respirar anhelante y nervioso. Sus duros ojos azules engancharon en rápido giro cuanto en ellos cabía del andurrial, apenas teñido a media altura por el reflejo compacto de los nimbos anaranjados. Azules percutaron bajo la visera de la gorra de piel, y, a pesar de la intensidad penetrante de sus rayos, nada vieron que pareciera anormal. (Cuando en la tundra solitaria el viajero solitario busca, es lo anormal que busca). El viento que soplaba desde el otro mar –avanzaba hacia un mar y a la espalda dejaba uno anterior– golpeó su rostro quemado por la resolana, el remolino atollador, el rayo sin circunspección, la grisalla terrestre, la levadura marítima de la espuma envuelta en las olas de la costa. Sacudió la estatura, los anchos hombros, las manos enguantadas. Vapuleó en sucesión los cabellos casi púrpura que asomaban por debajo de la gorra, las grandes orejas blancas estriadas de venillas azules, la frente amplia, la expresión vigilante, impasible y a la vez cruel, y vidrió la mirada de tal modo, que muchas veces a lo largo del camino, apenas el delgado olor de las sales marinas, impregnadas de yodo, fue tal vez perceptible al olfato, de toda evidencia casi abandonado por los otros sentidos.

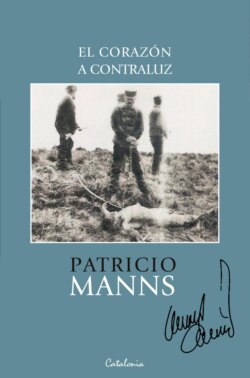

Había lanzado una exclamación satisfecha, atravesando la pierna sobre el arción. Todavía el aire conservaba restos de luz, pero la noche juntaba ya sus bártulos espesos en todo el hueco espacio, y el tiempo, obligándola a madurar aprisa, cuajaba y apuraba su caída en tierra. Así, desde lejos, él debió en apariencia tomar conciencia de ello. En semejantes latitudes, cuando zambulle el sol, la cresta de la cordillera precipita sombras sobre el litoral del este –pues hay también un litoral al oeste–y la luz se queda un rato reverberando en la agitada superficie de este último océano. Las llamaradas de Tierra del Fuego, esparcidas por toda la tundra, hasta avecinar el contrafuerte de las montañas, se dibujaban mucho más visibles. Fue entonces que sucedió. No bien las espuelas clavaron los ijares para reanudar la marcha, los ojos del caballo percibieron la flecha que volaba, y la cabeza y el pecho del caballo se alzaron acicateados por el terror. El jinete –podemos solamente conjeturar– escuchó con claridad el susurro que vino del hueso. Pese a los disparos, ninguna muestra de vida parpadeó en el montículo. Tampoco el menor signo de muerte. Durante varios minutos, rodilla en tierra, el caballero observó sin pestañear, a todas luces calculando. Seguramente veía a media distancia el cúmulo de hierbas y los pedazos de matas negras, cortadas y dispuestas de tal manera que podían permitir a un hombre ocultarse y acechar a su antojo. Es así como los fueguinos aguardan su presa desde antes del nacimiento oficial de la memoria en Tierra del Fuego. Los guanacos, los ñandúes, las avutardas son cazados de ese modo. La flecha, además procedía de allí. El escondrijo, construido de prisa, trabando pequeñas ramas y cubierto por puñados de hojarasca, era muy endeble (Puede apreciarse bien en varias de las fotografías que él se hizo tomar por aquel entonces). El empleo de algo más sólido, como lo son la piedra y la madera, habrían conjurado esa extrema vulnerabilidad, y el jinete, que estaba contemplándolo, pudo evidenciarlo perfectamente. Apuntó de nuevo y oprimió el gatillo por tercera vez. Concentraba su acechanza y, sin embargo, la ausencia de señales vivientes era una realidad que sin ninguna duda lo dejaba perplejo.

—Moloch, ¿qué piensas tú? —Había alzado los ojos hasta clavarlos en los del caballo. Lanzó un puñado de pasto seco sobre su gorra para estudiar la dirección del viento y añadió—: El bastardo aquel ha atrapado al menos una esquirla de plomo. Ven, vamos a comprobarlo.

Irguió toda su estatura, afianzó la visera sobre la frente, trepó a la silla y taconeó los flancos del retinto. Ensayaba una aproximación al túmulo, pero su montura dilataba las narices y resoplaba acongojada por un terror sin nombre. El centauro sostenía las bridas con la rodilla derecha para conservar las manos libres sobre el rémington. Jinete y cabalgadura avanzaron una veintena de metros y luego frenaron mirando y escuchando. En el corazón estepario del paisaje toda vocación de ruido parecía muerta de nuevo.

—Ya ves —susurró— que le hemos dado. Nunca más atacará a mansalva a los viajeros.

Tuvo el tiempo justo para arrojarse sobre las crines del cuello de Moloch: la segunda flecha saltó hacia él sin que un movimiento, la sombra de una mano, el mínimo temblor de un brazo emboscado y en tensión le pusieran en guardia contra el ataque. Los cascos volvieron a chapotear en el aire imposibilitando la instantánea respuesta de plomo del jinete.

—¡Quieto, cabrón! —le gritó golpeando la cabeza en desbandada con la culata del arma.

Los belfos se habían cubierto de cenicienta baba y el soterrado relincho golpeaba como un sollozo. Se hallaban otra vez fuera del mortífero alcance del arquero. El rostro del atacado, bañado por una pátina glacial de altanería y dureza, secreto rictus que podía provenir del mismísimo fondo de su ser, o de una vindicativa conciencia de su vulnerabilidad, que optaba por salir al encuentro de los otros rostros con un villano espasmo en bandolera, comenzaba ahora a parecer estriado y ensombrecido.

—Óyeme bien —dijo, hablando como de costumbre al caballo— en este juego estoy apostando mucho, tengo que apresurarme y obligar a aquel felón a tirar sus propias cartas sobre el pasto.

El pequeño otero del agresor ocupaba el centro de un relieve en cuya superficie mezclaban sus áridas formas las rocas porosas, lavadas por la lluvia y gastadas por la constancia ululante de los cuatro vientos: el blanco, que trepaba desde el sur, el verde, que soplaba del Atlántico, el azul, que arreciaba desde el Pacífico, y el negro, que venía del norte. Las pardas agujas del coirón, el pasto-planta de la tundra patagónica y fueguina, duro y corto como un junco enano, crecía en los intersticios, de ahí que la rala gente del lugar lo conociera con el nombre de hierba intersticial. En estado tierno y húmedo, calafateaba también en forma rápida y durable los intersticios del hambre bovina, equina y ovina. Quienquiera que buscara resguardarse en el montículo, dispondría de una buena visión del contorno y estaría en situación de prevenir todo ataque por sorpresa. Al mismo tiempo, y en contrapartida, le sería imposible escapar sin ser visto, y más que nada, alcanzado por un disparo. Su acto había sido un acto presumido como final.

El cerebro del jinete trabajaba probablemente con fría rapidez. Para un eventual asedio, la ausencia de rocas y de considerables depresiones del terreno vedaban todo avance encubierto. Por la misma razón debió comprender que el arquero invisible se hallaba completamente bloqueado: agotadas sus flechas, no disponía de otro recurso que salir en tromba engranando el combate cuerpo a cuerpo. Y este era irrealizable: el caballo y el rémington bastaban para neutralizarlo como opción. El hombre del caballo supo entonces que el problema consistía en hallar el medio de provocar un rápido agotamiento del carcaj, aunque corriera el riesgo de recibir en todo momento impactos de incalculables consecuencias. Los dos proyectiles arrojados en su contra pudieron ocasionarle la muerte o una grave herida que la preludiaría.

—Pero tengo una idea. —El curso de sus reflexiones proseguía en voz alta, orientado hacia el caballo—. ¿Sabes tú por qué sus envíos tienen semejante fuerza y dirección? Porque el granuja se está apoyando en el viento, porque está tratando al viento como un río que arrastra rápidamente sus proyectiles contra nosotros. Esto significa que atacaremos desde el lado opuesto. Así, sus flechas se debilitarán apenas salidas del arco, se elevarán desviadas, y perderán toda su cabrona magia.

El azabache galopó describiendo un círculo mucho más vasto, y por ello manteniéndose fuera del alcance del arco, aunque por cierto, desde este nuevo punto de acecho tampoco era visible el enemigo. Lo que lo hizo escupir con gélida rabia y refregar sus labios utilizando el dorso del guante.

—Abre bien los ojos, Moloch —dijo, a lo mejor golpeado por esta constatación, en tanto palmeaba suavemente el cuello de su peludo interlocutor— que esta escoria humana está aprendiendo. Es evidente. Si aquel traicionero zascandil —señaló con el acusante dedo— contara con herramientas apropiadas, cavaría una trinchera, un foso, un escondrijo infinitamente más seguro. —Su mirada vagaba y se clavaba lejos. Murmuró—: Su covacha de hierbas es un lejano remedo, y así como lo ves, casi nos mata. Si la hubiera descubierto apenas cincuenta años antes su raza estaría todavía viva. Toda su raza exterminada ahora. Por eso me veo obligado a matarlo doblemente: ha nacido con ojos y con memoria y ello es siempre un peligro en un hombre como él, tan próximo de la bestia. ¿Me escuchas? —preguntaba con interés. Cambiando de tono, de intención y de humor, clavó los ojos en el túmulo y profirió un alarido que estalló dinamitando a la vez los labios duros y el callado paisaje—: ¡Ahora muéstrame tu horrible cara animal para hacerla saltar en pedazos!

Encumbró el arma y disparó. Pequeñas volutas de pasto levantaron el vuelo. Descendió de su encabritada montura y, caballero civilizado y cauteloso, acomodó la rodilla derecha sobre una mancha de grava húmeda para recargar la cámara de su fusil. Dijo un día que había detectado con esa rodilla la humedad del suelo, aún impregnado por la última lluvia. Porque en año normal allá hay días de lluvia, días de nieve, días de cenicienta mortaja que empuja un viento poderoso llamado Walaway por la raza primigenia, y días de sol, el sol austral tapado y destapado por pelotones de nubes montaraces. Entre las briznas de pación, apelmazadas y amarillas, diría, fulguraron los medallones de reducido barro oscuro, amasados con agua reciente. Apuntó y tiró. Cuerpo a tierra, activo y ostentoso, reptó. Lo hizo una decena de metros, maliciosamente transfigurado. Levantó el torso para reapuntar, el estampido se perdió sin eco, arrojó el pecho a tierra, todo en armónico despliegue físico y sin el menor escrúpulo, porque no podía aceptar que la mejor manera de acabar la lucha era montar su caballo y alejarse al galope. Y pese a todo, la tercera flecha no quería venir.

—¿Estás muerto? —gritó.

Como se sabe, en la tundra no hay eco. El eco es un invento de los montes y de las quebradas. Por tal motivo la soledad en la tundra es tan elocuente, aunque el excitado tirador no tenía tiempo de apreciarla. Sus ojos brillaban a causa del riesgo y de los fragores de su ríspido combate. Recogiendo el brazo izquierdo, abrió la cremallera de la bragueta y orinó una orina palpitante, una orina de cúbito dorsal, caliente, conmocionada, que cayó al suelo como un surtidor de rocío amarillo, a deshora y humeante. Cerró la bragueta, corrigió la posición de sus brazos, torció la cabeza por encima del hombro, para que el caballo lo escuchara, y vociferó:

—¡Última carga!

Oprimió numerosas veces el gatillo y se arrastraba cambiando a menudo de angulaje. Estuvo en eso bastante rato. Y se disponía a continuar gatillando cuando vio la mano inmóvil, abierta, con la palma vuelta hacia las sombrías nubes, difícilmente perceptible, caída sobre la maleza indiferente, el maléfico, el vulnerable escondrijo. El creyó de repente que dormía un esbelto sueño rudimentario, acantonada entre dos pedruscos, y a lo largo de un minuto la escrutó sin parpadear, suspendiendo el aliento. El nervioso Moloch también había visto. Fascinado, desconfiado y tenso sobre sus cuatro patas epilépticas, no supo resistir a la tentación: pasó junto al cuerpo de su desbravador y acercándose con mucho miedo, procuró oler el significado misterioso de esa presencia casi translúcida, secreta, apagada sobre la tierra, una quebrantada condición humana yaciendo allí, impenetrable y casta. El ceremonioso pero duro seductor de la muerte, abandonó el rémington a su lado y extrajo un pañuelo de seda con las iniciales “I.P.” bordadas en una punta. Con él limpió sus manos desenguantadas, satisfechas y temibles, y también caminó hasta detenerse junto al muerto. En la semipenumbra bañada de fantásticos efluvios, un vibrante brochazo rojo iluminaba esta vez el cielo, acentuándose de un modo brusco hacia el noroeste

—¿Por qué me atacaste? —preguntó con finura—. Mi caballo y yo pasábamos con el corazón mudo y el tranco cansado después de un largo día de trabajo y tú nos has tirado encima, sin decir agua va, tu minúscula lluvia de dos flechas.

Elevó el pañuelo como una copa de lino hasta los labios para limpiar allí. Limpió asimismo la bota derecha raspándola contra la izquierda. Desabotonó su rústico chaquetón de piel de chiporro.

—No me lo explico.

Podía vérsele aparentemente pensativo como si en verdad estuviera preocupado de indagar en los meandros de la conducta aborigen una prueba palpable de su malvado impulso atávico. —¿Creías poder matarme con dos flechas? Porque son bien dos flechas las que arrojaste contra nosotros. No hay más en tu carcaj y yo he contado pacientemente. ¿Has visto ya algo semejante? —inquirió, volviendo un cuarto de rostro hacia el caballo. Suspiró y dejó caer las nalgas en tierra sentándose al lado del cadáver adolescente. Estiraba al mismo tiempo, en el mismo movimiento, sus bulímicas botas de siete mil leguas. Recobraba poco a poco la calma. Tocó la primera herida –había dos– con las yemas de los dedos, untándolas en sangre tibia, y sonrió. Ese proyectil entró pegado a la clavícula izquierda, verticalmente, como si hubiera venido del espacio contra un hombre de pie, y penetró buscando el zigzagueo arterial del corazón indio. Allí devastó todo a su paso. Al cabo abrió un boquete de salida rompiendo algunas costillas a la altura del codo derecho. La bala había alcanzado su objetivo de frente, cuando el emboscado arquero se replegó tal vez a rastras para escamotear su cuerpo a los impactos que restallaban en torno.

—Imbécil —musitó el otro, más pasivo aún— ¿qué podías contra un rémington y un caballo? ¿Qué pudo tu arco miserable contra nuestra velocidad y nuestra tecnología? Yo represento en toda la extensión fueguina un alarde tecnológico desconocido al interior de estos cuadrantes, pero tu obscuro cerebro no comprendió nada. Si hubieras querido salvarte, bastaba que te ligaras a mí, no contra mí. Sólo a mi lado resguardabas tu vida y la vida de tu raza pero perteneces a los últimos componentes de un pueblo resignado a la extinción. Abolida la esclavitud, tu raza no tiene ninguna razón de ser, no puede ya cumplir ninguna misión circunstanciada. En cuanto a la extinción de tu sangre, no hay ninguna otra alternativa: nadie puede abolir la muerte.

El joven cuerpo yacía de espaldas, las piernas entreabiertas, los brazos en cruz, los ojos redondos, el duro pelo arremolinado, los labios juntos, el pecho en comba, el vientre hundido, las costillas perceptibles, el ombligo repleto de la única tierra que le quedaba, las rodillas rasgadas, el aire dolorido, la desnudez de apagado color oscuro, absoluta, compacta, primitiva y candorosa. Cerca de la mano izquierda también yacía muerto el arco.

—Y sin embargo eras hermoso, un muy hermoso y joven cazador de flecha fácil.

Con un impulso breve de la mano tocó la frente. Desde allí, el contacto descendió en longilínea caricia por el mentón, el pecho desvellado, el vientre, hasta concluir su viaje reposando sobre el sexo, también yacente al pie de su propia maleza ensortijada. Los dedos se cerraron oprimiendo con ternura, con húmeda armonía, transfigurados por una benéfica corriente gutural que quizás fluía desde los profundos y umbríos médanos del corazón caballeresco. Como el azabache piafara de repente, su señor levantó los ojos, sorprendido de sorprenderse, regresando de súbito a la espléndida tarde fría que sucedió al combate. Escrutó las pupilas de su cabalgadura y dijo en tono de recóndita advertencia:

—Tú no has visto nada, Moloch. —Rascó su pecho por sobre la guerrera añadiendo—: De todas maneras mirabas hacia El Páramo, y por eso no podías espiar en dos direcciones a la vez.

El caballo arañó el suelo con los cascos. Sacudió la cabeza. Y de repente corcoveó de nuevo, porque una silueta se dibujaba contra el túmulo. El ceñudo jinete desvió la mirada hasta allí y en la mirada se pintó el asombro: una adolescente desnuda lo miraba inmóvil. Podía deducir que era adolescente por el volumen recién nacido de sus pechos, y los pelos del pubis, cortos, enroscados y escasos. El rostro parecía corresponder al de una bella morena de quince años, aunque tenía el pelo blanco. Se miraron largamente. El caballero avanzó con el brazo estirado y ella siguió quieta. Tocó incrédulo el pelo blanco –ella vio su incredulidad y vivió para describirla–. Pareció admirar su elevada talla y su esbeltez, pues los grandes ojos lo fijaban apenas a un nivel inferior a los suyos, y el hombre era muy alto. Fue a buscar una manta a las ancas del negro y la cubrió. Montó, la recogió del suelo, la encajó a horcajadas en la montura, vuelta hacia él, permitiéndole que se apretara contra su vientre y amarrara los brazos en su cintura y sumergiera en su pecho estrepitoso la cabecita blanca. La silueta del hombre contra el crepúsculo, deformada a causa de las sombras creadas por las lenguas de fuego que surgían irreprimibles desde la tierra endrina, avanzó un poco colgándose de los estribos para atrapar el rémington. Lo enfundó cual un largo dedo tenebroso penetrando un guante. En seguida galopó un buen trecho hasta que, ya de noche, alcanzó el borde superior del acantilado. Todo el trayecto tuvo que sentir en la piel la tibieza adolescente. Bajó por un camino de fortuna hasta el nivel del mar. Desde allí miró hacia su fortaleza, El Páramo, y percibió la sombra de sus hombres recortadas contra el ocaso. Cruzó al pausado tranco del caballo el portalón. Una silueta de guardia lo saludó diciendo:

—¿Trae carne fresca, capitán Popper?

Repuso sin detenerse:

—Que ninguno la toque, Absalón. Si descubro que alguien la está soñando, así sea despierto, así sea dormido, yo dispararé.