Читать книгу El corazón a contraluz - Patricio Manns - Страница 7

III

La sombra de los hombres contra el ocaso

ОглавлениеTodos tenían cicatrices: algunos en los rostros, otros en las manos, muchos en el cuerpo, no pocos en la memoria. Los había también con abundantes cicatrices en el alma, y era esa la rama del cicatrizal que dolía más: el alma está sumamente expuesta al efluvio ácido de todas las horas. ¡Ah! Y los tatuajes. El tatuaje es muchas veces un intento figurativo para plasmar (y retener) el origen de una cicatriz, contener el tiempo justo en el cósmico número diurno o nocturno en que aquella había sido fraguada y después acuñada. Así, ellos estaban también tatuados, en los brazos, en los hombros, en las espaldas. Parecían considerar indispensables los tatuajes, al mismo nivel que una cifra identificatoria o una carta de nacionalidad. Aunque los asuntos escogidos incidían sobre temas absolutos, tales las célebres agujas de ciertas catedrales, el reloj de la Torre de Londres, la Sirena de Copenhague, un gorro frigio, un pájaro raro, una pierna con bragas, las orejas de un perro, o diversos puentes cuyos arcos, balaustradas y suspensiones podría reconocer sin dificultad cualquier viajero dotado de buen ojo. Tal vez, y con el mismo espíritu, el frontis de un Pub ilustrado con alegorías sobre la cerveza y –qué duda cabe– la puerta de un prostíbulo brillando bajo las señales ondulantes de una lámpara roja. En otros casos, el trazado de una bahía universal que encerraba entre sus pliegues el esbozo de un puerto universal, porque los puertos pueden ser regionales, nacionales, transoceánicos o universales, según sus aptitudes y porfías para varar o anclar en las memorias, y según la procedencia de los materiales almacenados en estas memorias; una original caleta en el centro de la cual agonizaban los despojos de un bote destartalado, un sucucho alumbrado por una vela, debajo de la cual lloraba una cama inválida contemplada por un crucifijo, y por último, ciertas iniciales entrelazadas, que llevarían en derechura hacia un cuerpo amado otrora, como –extremo refinamiento de la brutalidad del tatuador– los delgados trazos que pugnaban por delinear dos o tres atributos esenciales de un cuerpo amado otrora. Más de uno se contentaba con sus propias iniciales, o dejaba constancia del simple apodo que lo humanizaba, estableciendo de paso el irrevocable lazo que los amarraba a la tierra madre dejada tan atrás: “El Cosaco”, “El Bachicha”, “El Gabacho”, “El Coño”, “El Gringo”, “El Teutón”. Cada día buscaban el instante en que, ocultos, secretos, besarían furtivos sus tatuajes, o besarían el espejo en que acababan de reflejarse, como los creyentes besan sus escapularios, saludando de esta manera el dolor ya ceniciento y sin potencia que esas figuras lacerantes encarnaban sobre la piel de cada uno. Porque el tatuaje era la raíz, el origen, y a la vez, el destino de sus vidas. Era la infancia, la madre, el padre, la familia, una astilla de la primera casa. Destilaba el acíbar de la totalizante mujer que abandonaba la partida huyendo en otros brazos, el último hijo perdido en un balbuceo de sangre, el olor vertiginoso del más reciente crimen. El tatuaje era la noche.

Aquellos tipos, cuando miraban, no lo hacían a los ojos del otro, ni a la boca: los ojos traspasaban al mirado escuchándolo hablar o guardar sus silencios, o también escrutando las coyunturas de los dedos en busca de las palabras, de una hilacha del tiempo ido, a veces tan difícil de recomponer, en medio de un callar cauto –ese callar alto en extroversión que se yergue de cuando en cuando entre dos o más hombres que se conocen bien–. ¿Y por qué no?, arrojando una carta grasienta o esperando la nueva botella, se iban más allá, al fondo de la espalda del otro en pos de lo extraviado (por lo tanto, inencontrable). Parecía que el presente les resultaba invisible y solo lo dejado atrás resplandecía con toda la dulzura de lo que ya no mata, de lo que ni siquiera puede herir, y era, en consecuencia, amistoso, inofensivo, y a veces, grato. Porque lo que llamaban pasado, a juzgar por el modo con que mordían, tosían o lamían la palabra, era de lejos lo mejor en sus vidas, el día de sus vidas, y no lo peor, la noche de sus vidas. Para sostener esa manera de mirar llena de humaredas enredadas en el cotidiano, fumaban y bebían desechando por regla general toda reserva. Las horas flotaban en la superficie de las copas, la remembranza yacía atascada en el fondo. Para toparse con la esencia misma de lo que se quería recordar, secar la copa en cada ocasión resultaba un imperativo categórico. Entre tales soñadores de ojos húmedos, los había silenciosos y recatados, como se ha visto, pero también exultantes y extrovertidos, malhumorados y violentos. Manejaban las palabras –y las invectivas que se trenzan en ellas– con la fuerza del segador empuñando la hoz, dispuestos a dejar las cosas en su sitio en un dos por tres. En buenas cuentas, hacer sangrar la espiga. Y sin embargo, una buena parte prefería manejar el silencio, el contemplar callado, opaco, hirsuto, calzaba la máscara indiferente del que finge no querer compañía, porque sabe bien que solo en compañía suelen desenfundarse los cuchillos para algo que no sea rebanar un humeante pedazo de asado de tira, quitarse la basura de las uñas, extraer de entre los dientes los restos del buey, o tender en el suelo un mapa volátil hecho de arena, imperfección y fierro.

Cuando la calma reinaba en los parajes y finalizaban sus tareas cotidianas en El Páramo, se allegaban a La Pulpería –institución que tomaba su nombre del pulpero, y este, del pulpo, por la cantidad de tentáculos que era capaz de desplegar para despojar a los trabajadores de su dinero–, y jugaban a las cartas, al cacho tapado, al dominó. Verlos jugar era contemplarlos tirando de una cuerda infinita, arrojada sin el menor cálculo ni la menor precaución, en un abismo donde había alguien colgando de una raíz, de la sombra de otro, de un gancho de la piedra que roían las lunas esporádicas o lamía la nieve inagotable en su momento. Recogían la cuerda, anudaban su suerte en el extremo, la dejaban caer de nuevo sin mirar al fondo, apenas concentrados en el lunar sonido de plumas manoseadas que segregan las cartas cuando tocan la superficie de la mesa o la plaqueta de hule. Los múltiples tatuajes se movían separados del soporte de la piel, bajo una intensa masa de humo pegándose a los rostros, difuminando las copas repletas de grapa o de cerveza, y luego vacías de grapa y de cerveza. Los ojos eran dos arrugas más entre las pardas arrugas de las caras pardas, máscaras recortadas de la piel de un paquidermo y pegadas a los huesos faciales. De repente un grito arrugado brotaba de la arruga sebosa de los labios. Solo entonces miraban con envidia los otros ojos para otear el guiño de la buena fortuna entre los dedos de alguno que había descolgado una estrella fugaz. De alguien que –oh, el ignorante– no sabía que era una estrella fugaz. El ocasional ganador podía sentir ahí mismo, físicamente, los ojos de los demás flechándolo. Con un lento reptar del brazo llevaba la mano a las costillas, rascaba allí, y luego, deslizándola un poco hacia el vientre, seguía la línea de la cintura y palpaba la empuñadura del facón, el pequeño alfanje cortador de orejas Selk’nam. Nunca se oyó silencios como ésos, tan agujereados por maldiciones inaudibles.

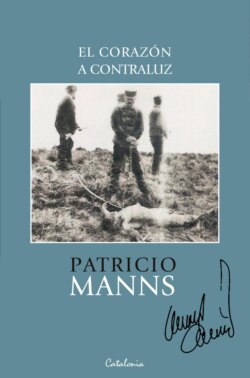

Sobreviniendo la mañana contemplaban el horizonte del mar o de la tundra con ojos sanguinolentos y rostro gris, y mataban la modorra a punta de cigarrillos, cigarros o café. El cuerpo es un hábito que se acostumbra a todas las empresas de la voluntad, y también a aquellas en que la voluntad no participa, sino apenas la aquiescencia, ese dejarse ir sin miramientos en el seno del rebaño plural. De todas maneras, aquellos que no debían cumplir ese día una tarea específica en El Páramo, saldrían a matar de cualquier modo, a cortar orejas Onas (“Selk’nam”, como insistía en definirse a sí mismo ese remoto pueblo de orejas tan inmoderadamente cosechadas), regresando, al cabo del día, para cambiarlas por una libra esterlina el par. Y tiempo después, cuando los Selk’nam se miraron inclinándose en la helada laguna de ese siglo, y vieron refractados por ella sus cráneos despojados de lóbulos, y levantaron en armas el pendón de sus irascibles cisuras perdidas, el cambio se modificó a libra esterlina la unidad. Tras cada cacería fructuosa, los rostros borrados merodeaban un rato cerca de las casas, allegándose poco a poco como paridos por la nieve revuelta con el viento, o distorsionados por las ráfagas de niebla, sobre el ondulante tic tac de los caballos. Ante la faz impasible del amo de los lugares, de sus amigos, de sus próximos, de sus paniaguados, de sus capataces irrespirables, alzaban el aro de alambre con su rojo racimo colgante de orejas desvalidas, a las que ningún reclamo o sonido alertaban ya. Nadie regateaba: las orejas no tenían el carácter de mercancías o de piezas de caza (aunque de algún modo lo eran). Constituían un artículo único y no existía eufemismo que remplazara su riguroso nombre. Pero el comercio con las orejas del pueblo Selk’nam había sido cubierto por un singular equívoco: el pago en libras esterlinas se efectuaba contra la entrega de ellas, y no de los cuerpos a los que pertenecían. Si bien los estancieros pagaban en silencio y aceptaban recibirlas como prueba irredargüible de la muerte de uno o más ocupantes originarios de aquellas tierras, frescamente reasignadas –objetivo admitido de toda la operación–, solía observarse beatíficamente que los cazadores de orejas no estuvieron nunca obligados a matar. Podían engañar a los estancieros limitándose a cortar las orejas de un hombre, una mujer o un niño Selk’nam, sin segar sus vidas. Pese a este caprichoso dilema –inaudito, para un oficio inaudito– ningún historiador encontró nunca el rastro de un Selk’nam que hubiera atravesado sin orejas, pero vivo, las crónicas del período. Y debe tomarse en cuenta que no pocos estancieros se hicieron historiadores. Por ello, semejante ausencia se considera como una prueba suplementaria de la acrecida crueldad de los cazadores de orejas, esos mismos que concluían su jornada atiborrados de grapa y arrojando naipes como cuerdas en un pozo sin fondo. Es verdad que muchos perecieron, no solo a causa de las mortales defensas erigidas por los Selk’nam en derredor de sus orejas –tras las cuales podía percibirse la conmovedora y desorganizada defensa de la tierra–, sino porque día a día, noche a noche, estaban obligados a combatir también contra los falsos buscadores de oro, venidos de los villorrios y los puertos próximos. Por estricto turno montaban guardia –guardia a veces mortal– en los lavaderos de oro, depósitos y fortines que se alzaban en la costa atlántica de la Tierra del Fuego. Había pues verdaderos cazadores de orejas y falsos cazadores de orejas. Verdaderos buscadores de oro y falsos buscadores de oro. Los segundos encomendaban invariablemente su sueño a la buena estrella, y se sabe que las estrellas, buenas o malas, suelen ser invisibles en aquellos parajes. Por el contrario, los primeros se contaban en los rangos de avanzada de los denominados “hombres de Popper”, en alusión al falso capitán y verdadero ingeniero, Julio Popper, alias “El Rey de la Tierra del Fuego”, “El Descubridor”, “El Explorador”, “El Geógrafo”, “El Exterminador”. O también apodado “El Viudo de Polvo y Paja”, “El Rumano”, “El Polaco”, “El Conquistador de la Tundra”, “El Bautizante”, “El Doctor Rémington”, “El Pedigüeño de Tierras”. Y en voz baja, “El Fanfarrón”, “El Que No Se La Puede”, “El Sangre Chica”, “El Penecortado”, “El Bien Puede Que Así Sea Para El Que Viaja Solo”.