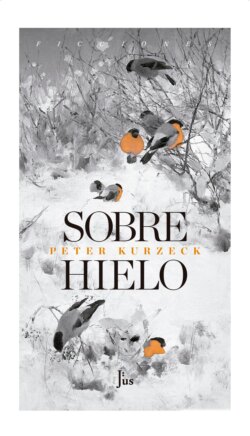

Читать книгу Sobre hielo - Peter Kurzeck - Страница 6

3

ОглавлениеSábado por la mañana, con ella, en el rastro. Hace un frío gélido, es el día más frío del año. Demasiado frío hasta para fumar, pero por otra parte soy fumador en cadena, y el ascua está viva. La gente estaba de pie junto a la parada del tranvía de la Bockenheimer Warte, se encogía ante el frío y decía: ocho grados bajo cero. Once bajo cero. Quince en el indicador de la pared. El barómetro, un regalo publicitario. En la ventana de mi cocina, dice uno, esta mañana a las cinco, diecisiete bajo cero. Carámbanos, como en la guerra. La cara norte. Nornoreste. El barómetro calibrado. Mi yerno es óptico. Mi hijo es droguero titulado. Como puntas de lanza y espadas de caballero, los carámbanos a las cinco de la mañana. Ahora está por encima de diez, ¡aquí hace por lo menos doce o catorce grados bajo cero! Rusia. Stalingrado. Retornado tardío. Siberia. El día más frío desde la reforma monetaria. Cigarrillos. El tranvía no llega. La línea eléctrica, el cable, la helada contrae el cable. Los pájaros como pequeñas bolas de hielo en el cable o ya caídos. El cable se tensa cada vez más en medio de la helada. Chispas azules. El cable empieza a cantar de miedo. Especialmente por la mañana temprano, antes de que de verdad sea de día. Como de estaño, como de hierro, el cielo. Y entonces el cable se rompe, y una vez que se ha roto el tranvía no viene, no puede. En los suburbios, la mayor parte de las veces antes de amanecer, el cable se rompe. En Ginnheim, en Schwanheim, en Preungensheim, en Oberrad y en Höchst. En Offenbach también. Helada o sabotaje. La helada quizá también sea sabotaje. Si un cable así te cae en el fusil, en el casco, en la cabeza, o si uno tropieza con él, estás listo, dice el hombre que estuvo en Stalingrado. Mi yerno es farmacéutico, dice una mujer con un triste sombrerito. Cuando un cable así se rompe por la helada y cae por casualidad justo encima de los raíles. Intervención enemiga. Ataques terroristas enemigos. En uno de los dos raíles. Se ha caído el tramo entero, desde Bornheim, pasando por la Alleenring y Friedberger, toda la Mainzer Straβe hasta Höchst, es decir la doce, la línea doce, está expuesta a la corriente. ¡Alta tensión! ¡Peligro de muerte! ¡Si llega un coche, tropieza con el cable y no tiene ni idea, lo que hace falta es tener cuidado! ¡Y una persona más! ¡Se quema rápido! ¡Primero te da una sacudida, luego te achicharras, carbón puro! ¡Como si estuvieras empanado! ¡Paisanos!, dice el retornado tardío al hombre que estuvo en Stalingrado. Como hermanos los dos. Observo que mi hija escucha con atención y trata de hacerse una imagen del mundo, una imagen propia. Y tiene que clavarme las uñas en la mano.

Varios autobuses llenos hasta los topes. Pasan de largo sin parar. Excepcionalmente habría estado dispuesto incluso a dar la vuelta. Podríamos estar en casa en tres minutos y poner enseguida la calefacción. Correr las cortinas, encender todas las luces y pasarnos el día entero hablando de cómo estuvimos a punto de congelarnos, por la mañana, en la parada del tranvía. ¡Casi nos congelamos, menudo frío! Pero Carina insistió en ir al rastro. Quizá porque lo tiene en su memoria como un sitio de verano, quizá porque nunca da la vuelta. Nunca le han quitado la testarudez. El día más frío desde la guerra. Los de allí arriba, que se sientan en sitios calientes y dejan que nosotros les demos de comer, dijo el hombre que estuvo en Stalingrado, los de la administración municipal, los señores funcionarios. En Bornheim esto pasa con más frecuencia, allí vive mi hermana, dice la mujer del sombrerito triste, pero a Höchst, con el doce, pronto hará veinte años que no voy. Desde que murió Lisa, mi nuera. El día más frío desde 1914. Aún más autobuses repletos. Como en fuga. Tan deprisa como si sólo tuvieran en mente salvar su propia piel. Un amor perdido, me dije. La mujer del sombrerito triste sacó un grueso pañuelo de lana a cuadros de su bolsa de la compra y se lo anudó en la cabeza. Un pañuelo de cuadros amarillos y marrones. Luego volvió a ponerse el sombrerito. Encima. Yo tenía veintinueve marcos cuarenta. Más tarde contarás los céntimos. Carina, más de cuatro marcos de su propio dinero. Un amor perdido, y eso quiere decir que lo arrastras contigo el resto de tu vida. Necesitarás el resto de tu vida para ver si sobrevives. ¿Quieres sobrevivir? Separado y con una hija. Aún será pequeña durante mucho tiempo. Esta mañana de sábado estamos en la parada como si todo fuera bien, como si nuestra vida aún estuviera con nosotros. Un padre. Una hija. El día frío, pero luminoso. ¡Un autobús vacío! Demasiado deprisa, apenas ha podido frenar. Las puertas se abren con un ruidoso silbido. Está sobre los raíles del tranvía. ¡Hoy vamos a Kimmtka!, grita el conductor. Es un servicio sustitutorio. Un servicio de ida y vuelta. ¡Viajamos en lugar del diecisiete, pero sólo hasta la estación local! Cómo le entusiasma la situación de excepción. La mayoría de la gente sube sin billete y no compra ninguno. El conductor y sus conversaciones consigo mismo. Va deprisa, y desde su elevado asiento insulta a sus adversarios, que se desplazan con lamentable lentitud. Para en cuanto alguien quiere bajar. Incluso si no hay parada. Como si hubiera robado el autobús, se lo hubiera llevado sin permiso y sólo estuviera jugando con él, por puro placer. Cruza el Main y no hay rastro, sólo orillas vacías. Sí, dice el conductor, se han llevado el rastro. Ahora lo han puesto en el Matadero. Ha sido el Ayuntamiento. Vaya hasta la estación local, es la última parada. Y luego tome la calle tres. Lo voy a llevar hasta la esquina, por hacerle un favor, hace frío de narices desde esta noche, voy a dejarlos delante del puente. Oficiosamente. A usted y a la niña.

El rastro está en el Matadero. En filas. Encerrado, orden. Cada puesto necesita una autorización, tasas, número. Seguir un plan. Los comerciantes son comerciantes. Y en medio el público, clientela. Entre los puestos, en filas, caminando de un lado para otro. No hay río, no hay caminos, no hay distancia. Apenas hay cielo, no hay plátanos y tampoco la ciudad está al otro lado del río, como un cuadro. Todo eso ha desaparecido. Ahora no es más que un recuerdo. Sólo está en mi cabeza. No queda nada. Ni rostros, solamente una multitud que camina como con anteojeras. Siempre en rectángulos, en ángulo recto las filas. Y, como prisionera de un crucigrama, la gente entre los puestos. Un orden y un personal de orden y de limpieza. Un frío gélido y un día luminoso. Más frío a cada minuto. Mi día más frío en Frankfurt. Para Carina, el día más frío de su vida. No lleva guantes, o no quiere ponérselos, ¡porque lleva su carterita en la mano! ¡Con las dos manos! ¡Más de cuatro marcos de dinero propio! ¿De dónde ha sacado ese dinero? ¿Por qué no está Sibylle con nosotros, para que podamos preguntarle? Ahora estoy aquí con ella, con Carina. Y ella con la carterita entre la multitud. De todos modos no hay juguetes, apenas hay niños, ¿dónde están los peluches? Todos los comerciantes parecen verdaderos comerciantes y no, como antes había entre ellos, numerosos bebedores, perdedores y encontradores, expertos en trastos, buscadores de tesoros, locos, coleccionistas, frikies, campesinos y cazadores de campesinos, rateros felices, rateros ocasionales, liquidadores de patrimonios, retornados, inmigrantes, deudos y quien pronto empezará una nueva vida, otra persona. ¡Emigrar! Y quien tiene algo que quizá puede necesitar alguien. Y quien necesita urgentemente ocho marcos o nueve o diez u ochenta. Y los niños con sus tesoros. Cuentas de cristal, canicas, piedras preciosas, libros ilustrados, reinos, la isla del tesoro, Lego, Babar y, baratísimo, un puzzle de leones de mil cuatrocientas ochenta y cuatro piezas que se pueden contar (el número concuerda, pero tiene que haber alguna equivocada, de otro puzzle, ¿cómo reconocerla y dónde estará ahora la correcta, que a su vez es errónea donde esté?). Niños con mansos peluches, ¿dónde están los niños? Lo que más le importa a Carina son los peluches. Ya desde que tenía dos años, desde el verano anterior a cumplir dos años. Y mirar a los niños que hacen aquí sus cosas sin sus padres. ¿Cómo son tan grandes, y cómo se han librado de sus padres? ¿Cómo lo han hecho? Pero, esta vez, apenas hay niños y casi no hay peluches. Teníamos que abrirnos paso en todas partes. ¿Para qué sirve un orden con el que no sabes si debes ir primero a un sitio o a otro? ¿Me falta esta fila, o es la tercera vez que paso por ella y gimo? Y arrastra los pies y empieza a cojear de hastío. Teníamos que abrirnos paso, Carina y yo, para estar seguros de que no nos habíamos saltado nada. Me pide que le explique los precios. Lo mejor es hacer una conversión que le sirva de comparación. Tantos o cuántos chicles, panecillos, plátanos, un pequeño bloc de notas, una tableta de chocolate, veinte sobres, un sello para una carta, ¡un sello así puede ser muy importante! Dos manzanas. Dos manzanas rojas, dos verdes, un helado de dos bolas, un litro de leche. ¿De dónde ha sacado el dinero, y los ademanes que lo acompañan? Se compra un perrito de peluche. Marrón, un peluche. Dos marcos. A una niña rubia. De ocho años. Con flequillo y un hueco entre los dientes. Me llamo Anke. Ahorro para comprarme unos patines nuevos. Y a un hombre malhumorado que apenas nos mira, porque está especializado en accesorios de modelismo de ferrocarriles y fraude fiscal, le compramos por un marco cincuenta un animal descolorido del que decidimos que es una llama. Muñecas no, no quiere. Y tampoco una alcancía de cerdito de porcelana. Su propio dinero. Y lo que sobra se lo queda en su carterita. Un teckel de largos cabellos y una corneja de ojos brillantes, pero ambos vivos e invendibles. El teckel va con una pareja de personas mayores. La corneja va sola y tiene prisa. Hace un frío gélido, y el día es luminoso. Estridente el sol invernal, y alrededor de nosotros la gente con pálidos y encarnizados rostros invernales. Los ojos irritados. Como atacados por algún tipo de locura, o como si todos llevaran enfermos mucho tiempo. Ahora, por fin, Carina se deja mover a irnos. Con la cabeza vuelta hacia atrás y una idea fija, que hay algo que no ha visto. ¡Es posible que haya algo que no haya visto! Confía muchísimo en sí misma, pero sólo después de cerciorarse varias veces. (¿Hay niños con peluches? ¿Filas enteras, que no hemos encontrado? ¿Entradas secretas? ¿Empieza el verano allí detrás?). Se ha guardado la carterita. Pero ahora lleva el perro y la llama: ¡tienen que acostumbrarse! Tiene las manos moradas como bolas de hielo.

Llegamos a la Affentorplatz. En una ocasión, después de Navidad, Sibylle y yo nos desocupábamos. Los días son tan silenciosos y oscuros que a mediodía ya hay que encender la luz. ¿No suena la calefacción como si ya no pudiera más? ¡Hay que escuchar el interior, el interior! A Sachsenhausen, dice Sibylle, tan tontamente, con tanta nostalgia, que se me hace un nudo en la garganta. Me duele la garganta de nostalgia. Ah, ¿no podríamos ir a comer a Sachsenhausen? ¡Sólo una vez, por excepción! Contar el dinero. Atraer a Carina y acariciarla y adornarla con muchos nombres y ponerle toda la ropa cálida que tenemos para ella. Eso tiene que haber sido hace dos, tres años, aún era tan pequeña. Y en tranvía. Pasando por el Rossmarkt y el iluminado hotel Frankfurter Hof. El tranvía está vacío. Va despacio. No hay casi nadie en la ciudad. Faltan uno o dos días para Nochevieja, y quizá además sea domingo. En la Gartenstraβe, en un gran silencio, pasamos a pie delante de la casa en la que Sibylle vivió de niña durante unos años. Como pan duro con el que las mujeres hacen pan rallado, así son desde siempre estos últimos días de diciembre.2 Carina dormida en el cochecito. Las cuatro de la tarde y ya ha oscurecido. Solamente fantasmas aislados. Demasiado tarde para comer y demasiado pronto para cenar. De todos modos, vamos de puerta en puerta leyendo las cartas de arriba abajo, y también sus precios. Y explicarle a Sibylle y a mí qué son las tarjetas de crédito y por qué nunca tuvimos una. Pero son prácticas. ¿Y si hubiéramos reservado por teléfono una mesa en el Frankfurter Hof para toda la tarde, una habitación, una doble con baño, una suite, una palabra que tú sólo conoces por los libros, y que no sabes cómo se pronuncia en realidad? Lo mejor es que la deletrees: una S-u-i-t-e con Nochevieja incorporada, es decir hasta la mañana de Año Nuevo, un año entero. Años y años de antemano. Da igual lo que cueste. Si hubiéramos tenido lugares duraderos, un lugar, tiempo, presente, vida, derecho a la existencia, un lugar en el tiempo, como reserva para dos adultos y una niña. ¡Tome nota de la reserva! Y enseguida: ¡Pagado! ¡Apúntelo! La niña duerme. Estamos en la Affentorplatz. El dinero contado. Tres veces ya el dinero contado. Como encerrados aquí afuera. El día se ha quedado junto a nosotros. Nos mira receloso. En la Affentorplatz, y no saber adónde ir. ¿Por qué se llama Affentorplatz? Tiene que haber sido en diciembre de 1980, calculas. Carina tenía un año. Yo había dejado de beber. Trabajaba media jornada en una tienda de antigüedades. Escribía por las noches. Mi segundo libro. Cuando ya no me quedaba día, seguía escribiendo en la cabeza. Precisamente ahí tuvo que haber sido que a veces empezara, a modo de ensayo, a imaginar que quizá terminara siendo un libro. En vez de matarme. Y ahora aquí, en medio del frío. El libro existe. Carina ya es mayor, pronto tendrá cuatro años y medio. Carterita. Memoria. Palabras propias. Una persona autónoma. En medio del frío. Los ojos llenos de viento, parpadeando a la chillona luz invernal. Mediodía del sábado. El penúltimo fin de semana de febrero. En la Affentorplatz. Caminar y caminar hasta la Schifferstraβe. A cada paso más frío. Entonces nos encontramos un café que hace esquina. Palmcafé. Tiene que ser nuevo. Y, en el último minuto antes de congelarnos, entramos al café, ella y yo, al calor.

Está lleno. Todo nuevo, como si acabaran de abrir hace tres días. Gente joven y amable. ¿Hermanos? ¿Una relación triangular equilibrada con un puesto de trabajo en común? Casi como si nos conociéramos, así de amables. Sólo hay una mesa libre. Acaba de quedar libre. Exactamente la mesa que hubiéramos elegido Carina y yo. En medio del café, un pequeño surtidor iluminado, hacia el que ella irá en seguida. Cuando dejemos mi chaqueta, su anorak, su gorra y su chal en una silla libre, el sobrecargado perchero se desplomará delante de nuestros ojos. Y le calentaré las manos con mis dos manos. Chocolate caliente para los dos. Con nata. Enseguida, el miedo existencial se apodera con fuerza de mí. Sin dinero, sin casa, los zapatos pronto perforados. Sin nombre, sin ingresos y todavía con los papeles en desorden. ¡Siempre! ¡Pueden elegir un trozo de tarta del mostrador! (¿No suena como un encantamiento?) ¿El perro se llama quizá Peluche? ¡No! Un perro tan serio y pensativo, un perro enteramente filosófico, no puede llamarse simplemente Peluche. ¿Y la llama? Una llama tan descolorida y lamentable. Ha pasado semanas enferma y hambrienta bajo la lluvia. Y la han olvidado una y otra vez dentro de la lavadora. ¡Dios mío, ni siquiera tiene ojos! ¡La llama tiene ojos! Dice mi hija, y bracea en el aire con las manos. Eso significa que no hay que volver a tocar nunca ese tema. Ahora va hasta la fuente con los animales. Luego nos traen la tarta. ¿Y Sibylle dónde está? Me doy cuenta de cómo le cuento el café y el día. ¿Dónde estás? ¿A dónde va el tiempo con nosotros? Carina regresa de la fuente. Ella toma tarta de manzana, yo de queso, y cada uno prueba la del otro. Un nombre para cada animal. Y, como pasado, un currículum para cada uno de ellos. Cada animal ha elegido él mismo qué clase de animal quiere ser para toda la vida. Luego, al irnos, tengo que ponerle la capucha encima de la gorra de lana, me digo. Si es preciso obligarla. Después de pagar, ¿qué me queda? Por suerte, cigarrillos suficientes. A través del frío hacia la Schweizer Straβe, una expedición por un camino de vuelta no exento de peligros, y con el tranvía a casa, con el diecisiete. Entretanto los del servicio técnico habrán vuelto a encolar y a empalmar el cable, o sea el trole, ojalá. Mejor dicho: ¡lo habrán clavado con habilidad al permanente cielo urbano!

A casa con ella. Los sábados a mediodía las calles se quedan desiertas. Incluso en el corto trecho que va desde la parada hasta la puerta de nuestra casa, el frío es casi insoportable. En la Homburger Straβe, mi amigo Jürgen. Sale de la floristería con un ramo gigantesco. Un buen fin de semana a varias voces y enseguida cierra la puerta. Sábado a mediodía. Nos quedamos solos. Y caminamos juntos unos pasos, mi hija, mi amigo Jürgen y yo. Las flores como necesidad. Ya sabes, mi casa es como una oficina, dice. Como el escaparate de una tienda de muebles. Acaba de volver de Sicilia. Antes estuvo en Portugal. Desde que regresó, está en un apartamento de una habitación, con cocina americana y ascensor, amueblado. Como una oficina con una cama de oficina. En un edificio de apartamentos de la Schlossstraβe. Encima de un garaje subterráneo con gasolinera. Pero sólo temporalmente. Ahora está con nosotros en la esquina. Nos hemos detenido. Un día de invierno, frío. Estamos al sol, que ya empieza a irse. Sí, hemos estado en el rastro, Carina y yo. Sibylle está en Giessen. Ahora el rastro está en el Matadero. La Jordanstraβe. El cruce. Nuestro portal sólo está a tres casas. Mi hija, mi amigo Jürgen y yo. Estamos aquí, delante del Tannenbaum. Una vieja taberna de Franfkurt. Hoy no abrirá sino hasta el atardecer. El sol de invierno. Nuestras voces. Y pensar en mi padre. Como si llevara años de mi vida aquí. Sábado a mediodía. Las dos. Un día frío. Hace mucho que todo el mundo se ha ido a casa con sus compras. El sábado a mediodía las calles se quedan desiertas. Ahora me voy a casa con las flores, luego iré a visitarlos, dice. Ven a visitarnos. Nos quedamos mirándolo, Carina y yo. Saluda con la mano, se ha dado la vuelta, saluda. Sigue caminando y nos saluda sin dejar de caminar. Envuelto en papel verde, un enorme ramo de flores. A mi lado, Carina saluda. Lo conoce desde siempre. Saluda. Saludo primero a su espalda, luego su desaparición, luego el haber desaparecido. El cruce: calles vacías en cuatro direcciones. Un sol de invierno que pronto se va a ir. Nuestro portal sólo está a tres casas. Es como si no pudiera dar un paso más. Nunca en mi vida. Entonces le digo: ¡Vamos! ¡Salgamos del frío! ¡Vamos pronto a casa!

En casa y con ella por la tarde, como ayer. Como siempre que estamos juntos, y como si el tiempo nos perteneciera también en el futuro. La misma única y larga conversación, ella y yo, desde que está en el mundo. ¿Leche, infusión de hinojo, Ovomaltina y miel? ¿Quieres jugo? Para mí un expreso. ¡Y enseguida, a leer! Elige sus cinco libros favoritos de hoy (primero tiene que negociar consigo misma; ¡si tú dices tres, serán cinco!) y habla con los animales. Pelar naranjas, sanguinas de Sicilia. Hay que poner un gran plato de fruta junto a los álbumes ilustrados. Ella colecciona desde siempre los papelitos que envuelven las naranjas. Son de colores y hay que alisarlos. Crujen. Son especiales y siempre llevan aves del paraíso, estrellas, rosas de los vientos y cabezas de animales, siempre hay letras y una imagen que es como un secreto. Desde lejos. Son preciosos. Y tiene, como un avaro, un cofrecillo en el que los guarda. Por encima de los tejados, el sol de invierno baja. Y ya empieza a irse, lo notas en el corazón. Alentar a la calefacción, ¿y por qué no poner ahora mismo un cuenco de manzanilla encima del radiador, y por la noche otro? ¿El trineo? ¿Tu trineo? ¡Te lo regalaron Jürgen y Pascale! Fue así: en una ocasión estuvieron el sábado en el rastro. Ellos tenían un puesto en el rastro aquel sábado. No, mejor de otra manera, ¡mejor volver a empezar! Una vez, cuando tú aún eras pequeña y un viernes por la tarde volvíamos a casa de la biblioteca como siempre, Sibylle y yo, empezó a nevar. Y nieva y nieva, y nieva toda la noche. Y sigue nevando el sábado por la mañana. Entonces fuimos a comprar a la Leipziger Straβe, Sibylle y tú y yo. A mediodía volvemos cansados, y el teléfono suena. Como lo hacía a menudo, todo el tiempo. Acaba de parar. ¿Quién pudo haber sido? ¿Por qué? ¿Qué puede querer alguien de nosotros? ¿Y acaba de parar? Enseguida, el mundo se convierte en un enigma. Vaciar las bolsas. Dos grandes bolsas de la compra, y alguna de papel de propina. Otra vez el teléfono. Jürgen y Pascale. ¡Que si aún no tenemos un trineo para ti ahora mismo te traen uno! Nos falta meter la leche en la nevera. Volvemos a vestirnos y salimos a su encuentro. Nieve alta. Ha dejado de nevar. Y sopla un viento suave, sopla. Hace frío. Aceleramos nuestros pasos en la nieve. Cómo cruje la nieve a cada paso. En la Schlossstraβe, Jürgen y Pascale. Con un trineo. Los vemos ya de lejos. Tiran del trineo con una correa. Saludan. Y echan a correr. Enseguida, los cuatro te llevamos por la nieve. El día a nuestro alrededor es luminoso, con tanta nieve. Y cómo resuenan las voces en medio de la nieve, en el aire helado. ¿Y dónde está ahora Pascale? En Francia. No sabemos dónde, pero sabemos dónde viven sus padres. Y ellos saben dónde está. ¡El trineo, dice ella, quiero ver el trineo! Así que escaleras abajo, cuatro pisos. En el patio no (el patio está envuelto en las sombras), seguramente estará en el sótano. Estar en el sótano, a la luz del sótano, con el techo bajo, y contemplar el trineo. Con una correa roja y blanca. Subirlo y dejarlo en el zaguán, al pie de la escalera. En la planta baja. Para que pueda saludarnos todos los días, al entrar y al salir. Para que, cuando nieve, esté a mano y sepa. ¡Si quieres ver a alguien, digo, y lo mantienes en tu vida, no se pierde! Se lo digo a ella, y también a mí. Dejo el trineo de pie, que es como mejor está. Y presto atención al portal, para que no se me pase por alto el timbre. Luego a leer, y el sol ya se ha ido. Se ha ido la luz. Una gruesa alfombra, y en la alfombra cojines y almohadas. ¿No era como si me estuviera durmiendo, y ella conmigo? ¿O estábamos ya medio dormidos, metidos en la luz abigarrada y el resplandor solar de los libros? Mi amigo Jürgen, y enseguida ella tiene que salir a su encuentro en la escalera. Nos trae galletitas de Navidad. Galletitas de Amaretto, del italiano de la Leipziger Straβe. Y para Carina un lirio más grande que ella. Como un báculo de obispo, como una alabarda, un lirio así. Dinero prestado, dice. ¡Pronto tendré que preocuparme seriamente! Quiere ir a la ciudad, sábado por la noche. Hace mucho que no he estado en el club de jazz, ¿y tú? Quizá está enamorado, o querría estarlo. ¿Y si vamos a desayunar a su casa mañana? Lo acompañamos hasta el portal. Vamos con él hasta la esquina. A la luz de la entrada del Tannenbaum, que acaba de abrir. Un cielo de invierno helado, tan alto y vacío, y en la calle ya empieza a oscurecer. Nos quedamos de pie y saludamos. Nos quedamos de pie y lo vemos irse. Nos quedamos de pie viendo el trozo de acera vacío a la luz de las lámparas: ¡acaba de estar ahí! Primero ahí y luego se fue. Y luego dobló la esquina. Sólo entonces y luego ya no, ves. Y quedarse atrás, de pie, helados. ¡Nunca he aprendido a despedirme! Como cuando los vimos a él y a Pascale y al puesto del rastro, como si el puesto y el día y la forma en que estaban allí se nos hubieran quedado grabados para siempre.

No sólo almohadas y cojines, también sillones. Tan grandes que puedes vivir en ellos. Y cómodos. Son de terciopelo gris claro, son puro lujo, gris nube, gris perla. El color es tan mate y distinguido que no puedes evitar pensar en la luz y en el horizonte de marzo en París. ¿Un marzo pasado, un marzo que aún vendrá? Durante años, todos los días, en cuanto tu mirada recae sobre ellos. Incluso a menudo nos hemos sentado los tres en un sillón así, Sibylle, Carina y yo. Los días amplios. Ir y venir. Las visitas se hunden en ellos. Cada sillón como un altar, pero blando. Como si viajaran con nosotros por el tiempo. También lujuria, exceso, amor. Son prácticos. Siempre al alcance. Y qué baratos los compramos. Directamente, como gente que entiende de negocios. Dos con brazos y dos sin ellos. Para Carina son como el mundo, son grandes y siempre están ahí. Apoyándose en ellos, sujetándose en los descansabrazos, aprendió a mantenerse de pie. En el sillón y con ella a mi lado, junto a mí, encima de mí. Así a través de los años, y ahora tiene cuatro y medio. Antes, puré de patatas precocinado con ella. Hacía mucho que lo tenía, una caja con una foto en color y un largo texto en prosa. Casi como en formato libro, en octavo menor. El texto nada especial. Tuve que poner una silla para ella al lado del fogón. Ella, de pie en la silla. Yo, con la leche y las instrucciones, y diciéndole: ¡Ahora, contén la respiración y remueve deprisa, lo pone aquí! ¿Un poco líquido? ¡Lo mejor es tomar una cucharada! Está bien que sepamos que no es crema de vainilla. ¡Está bien que lo sepamos! Tres expresos seguidos, y luego a fumar un cigarrillo tras otro. Carina toma leche como expreso en una taza de expreso. Tiene que tomarlo a traguitos diminutos, de amargo y caliente y fuerte que está su expreso (¡también hay expreso blanco!). Y juega a fumar. Nubes de humo, cara de fumador, ojos entornados. La llamada de buenas noches de Sibylle ya a las cinco y media, y ¿dónde está ahora? ¡No te olvides de la comida! ¿Qué vamos a comer? ¿Qué hemos comido? De acuerdo, el puré de patatas con instrucciones y foto en color. Y, con la emoción, nos hemos olvidado por completo de comernos las salchichitas de Frankfurt. Hemos tenido que tomarlas luego, como un segundo plato retrasado. Con rábano picante, mostaza y sorpresa. Tres clases de mostaza. Con las manos. Muchas palabras en la boca. Siempre sabes más tarde que durante una vida, un año, un día, una noche, estuviste cubierto, a salvo, seguro. Otra vez el teléfono. Anne, que trabajaba conmigo en la tienda de antigüedades. Que si hoy sábado, pregunta. Ha intentado encontrarme en el cuarto trastero. En realidad, le debo el cuarto trastero. ¿No queremos ir a comer con ella, Carina y yo? Vive en la Friedberger Landstraβe. Incluso si nos ponemos en camino enseguida, para cuando lleguemos a su casa ya será la hora de irse a la cama para Carina. ¿Preguntar a Anne si quiere venir ella a nuestra casa? Pero eso sólo se me ocurrió después. (¡De niña nunca era capaz de dejar de hablar!) Enseguida, un cuenco con manzanilla. Todas las lámparas encendidas, las puertas abiertas. Ahora la casa entera huele a manzanilla, a prados en junio y senderos rurales. Y a eterno verano al borde del camino. Nuestra última noche. Quizá sea realmente la última noche con Carina aquí, en esta casa, te dices, ¿por qué el tiempo corre tan deprisa? ¿A dónde va? Y te das cuenta de cómo la casa parece empezar a temblar. Mi hija. Una infancia. ¿Volver enseguida al teléfono y preguntar a Anne si estará en casa mañana? Claro, dice. Solamente sale cuando no hay más remedio. Y menos los domingos. ¿Mañana no es domingo? ¡Hasta mañana, entonces! Y mi amigo Jürgen también está localizable. Desde que no bebía, todo parecía caer aún más sobre mí. Siempre la propia vida, te dices, nunca has aprendido a despedirte. Sibylle volverá de Giessen. Vendrá. ¿Mi chaqueta? ¿Dónde está mi chaqueta? Mi vieja chaqueta de ante, de mayo del 68. He compartido durante nueve años la chaqueta con ella. Agarras tu chaqueta y te vas de casa. Mañana por la tarde, pues. Quizá al atardecer. Y no olvides los cigarrillos. Tenía que decírmelo todo, repetírmelo todo, para poder soportarlo. De todos modos, los domingos son el peor día. Los domingos, todo es peor.

Sábado por la tarde, hacia las seis y media. La casa se adentra en la noche con nosotros. De visita en mi propia casa. Última vez. Carina juega con los animales. En las paredes, los libros. Demasiados para una vida ordenada. (¿No habrá sido la llama una mala compra?) Enseguida, el agua para el baño y tomarnos tiempo. Meterla en la cama, meterla en la cama durante horas, y sólo cuando ella duerma la casa empezará a temblar. Me quedan dieciocho marcos, dieciocho marcos setenta y cuatro en el mundo entero. Pero el café era inevitable, y el viaje de vuelta en tranvía también. Sábado por la tarde, el penúltimo fin de semana de febrero. Un año bisiesto. Fuera, helada. Otra vez con ella a la ventana. ¿Seguirá estando todo ante la ventana? El tiempo no se queda allí. Pronto volverá a haber unas fresas silvestres tan ricas, y nos sentaremos en una montaña a mediodía. En la hierba, en el musgo, al sol. La boca llena de fresas silvestres, las manos llenas de fresas silvestres, y el mundo ante nosotros tan luminoso. Otra vez el tiempo se encamina al verano. Se adentra en el verano. ¡Con frecuencia! Fue este sábado cuando Carina y yo decidimos que tenía que volver a ser verano. Primero primavera, luego verano. ¡El verano lo cura todo! Y queremos hacer un viaje juntos, ella y yo. ¡Ya veremos adónde! Ya veremos. En su carterita aún queda dinero, se la llevará al verano. Hemos viajado muchas veces con ella, hemos pasado dos largos veranos con ella en el sur. En verano, siempre se convierte en una gitanita. Otra vez el verano, y las vacaciones, y pronto tendrás cinco años. Y la tos ha desaparecido, lo oyes en su respiración. Cuando duerme, con el manuscrito y mi bloc de notas encima de la mesa. Aún no tiene título. Y le falta mucho para estar acabado, al libro. Y de todas maneras, mientras no esté acabado no puede pasarte nada, ¿o será precisamente este libro y me matará? Otro verano, y seguimos en el mundo. Y el mundo con nosotros, sigue. A la mesa, adentrarse en la noche. Noche e invierno. Mi manuscrito, el bloc de notas. Sentarse y escribir. Crecerá. Pero, ¿cómo has podido asumir tan fácilmente que iba a estar cada día contigo y a tu alrededor y presente, como el tiempo? De visita en mi propia casa. La casa tiembla.

2 ¿O solamente se lo proponen y no llegan a hacerlo, las mujeres, y pronto envejecen?