Читать книгу Nazis in Tibet - Peter Meier-Hüsing - Страница 15

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Eine Entscheidung fällt

ОглавлениеSeinen 26. Geburtstag am 14. März feierte Ernst Schäfer auf dem weitläufigen Anwesen der Dolan-Familie „Seven Oaks“ bei Philadelphia. Schäfer verhandelte mit der Academy of Natural Sciences noch über die Details der Verfügungs- und Veröffentlichungsrechte der Expeditionsergebnisse und wartete auf Reaktionen aus der Heimat. In Philadelphia begegnete ihm das schillernde NSDAP-Mitglied Ernst „Putzi“ Hanfstaengl, Hitler-Vertrauter und zu der Zeit NSDAP-Auslandpressechef. Der mit einer Amerikanerin verheiratete Harvard-Absolvent und Kommilitone Franklin D. Roosevelts vertraute Schäfer an, Generalkonsul Kriebel habe neun gleichlautende Empfehlungsschreiben abgeschickt, sogar an den Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß. (Ein Jahr später flüchtete Hanfstaengl über England in die USA und beriet während des Krieges die US-Regierung.)

Aber nicht Heß meldete sich dann bei Ernst Schäfer, sondern er erhielt ein Telegramm vom mittlerweile zweitmächtigsten Mann des Regimes, dem Reichsführer SS, Heinrich Himmler: „Zum SSUntersturmführer ehrenhalber ernannt. Rückkehr in die Heimat erbeten. gez Reichsführer SS.“

Da hatte Schäfer die erbetene Unterstützung heimischer und höchster Kreise und schien sich über die weitreichenden Konsequenzen nicht im Klaren zu sein, als er antwortete: „Mein Stolz und meine Freude sind unaussprechlich … Alle meine Erwartungen sind in jeder Hinsicht übertrumpft worden … Mich dieser Ehrung würdig zu erweisen, soll mir Aufgabe sein.“

Zwischenzeitlich war der renommierte Ornithologe Erwin Stresemann vom Zoologischen Museum in Berlin nach Philadelphia gereist, um Schäfers Tibet-Ausbeute zu begutachten. Er war von Umfang und Qualität der gesammelten Vogelbälger begeistert und bot Schäfer an, bei ihm umgehend zu promovieren. Ein gewichtiger Name im Spektrum der NS-geleiteten Wissenschaft meldete sich im Februar aufgrund Kriebels Brief ebenfalls zu Wort: Karl Haushofer, Geograph, Geopolitiker, NSDAP-Berater, Lehrer von Rudolf Heß und angeblich wichtiger Ideengeber für Adolf Hitler, schrieb als Präsident der „Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und Pflege des Deutschtums“ an die Deutsche Forschungsgemeinschaft: „Die Deutsche Akademie glaubt, dass es im Interesse Deutschlands liegt, sich die wertvollen Forschungsergebnisse des jungen Gelehrten Schäfer zu sichern.“

Die Dinge liefen gut in Schäfers Sinne. Dann kamen noch die Schlagzeilen der amerikanischen Presse am 7. März 1936 dazu. Einheiten der Wehrmacht waren in das entmilitarisierte Rheinland einmarschiert, ein klarer Verstoß gegen den Versailler Vertrag. Hitler rechtfertigte die Besetzung mit dem Selbstbestimmungsrecht Deutschlands. Die Zeitungen titelten „Die Hunnen stehen vor Paris“, „Hitler ist ein Verbrecher“, „Nazideutschland muß vernichtet werden.“ Da die Masse der Deutschen diesen „friedlichen Einmarsch“ anders sah, hielt auch Schäfer diese US-Nachrichten für eine „infame Lüge“. Seine Entscheidung stand längst fest. Gleich nach seinem Geburtstag schiffte er sich in New York auf der „Bremen“ nach Bremerhaven ein, wo er am 12. April eintraf. Sein erster Weg führte ihn nach Hamburg-Harburg. Dort war sein Vater Albert seit 1933 Aufsichtsratsvorsitzender der „Phönix Gummiwerke AG“, des zweitgrößten Gummiproduzenten im Reich.

Das noch vor Kurzem angeschlagene Unternehmen machte mit der wachsenden Rüstungsproduktion nun glänzende Geschäfte. Reifen aller Art, Gummilager für Kettenfahrzeuge und Geschütze, synthetischer Kautschukersatz (Buna) – die Umsätze und Gewinne stiegen. Schäfer sen. war kein Nationalsozialist, kein Freund des Polizeistaates oder der Judendiskriminierung. Aber wenn man mit dem Regime so gute Geschäfte machen konnte, was soll’s. Nun war er zum „Wehrwirtschaftsführer“ ernannt worden. Und war auch stolz darauf. Sein Sohn hatte während der Schiffspassage über den Atlantik Zeit zum Nachdenken gehabt. Sein Entschluss stand fest, so formulierte es Ernst Schäfer noch Jahrzehnte später in seinen unveröffentlichten Erinnerungen:

„Um meine großen ehrgeizigen Ziele in Asien erreichen zu können, gab es für mich als jungen Forscher nur den einzigen Weg: Mich mit den neuen Machthabern zu arrangieren. Zuerst mußte ich den Doktor machen und dann schnellstens als Pionier meines Volkes wieder nach Tibet ziehen.“22

Diese klaren Bekenntnisse – denen ja auch entsprechende Taten folgten – strafen so viele von Schäfers späteren Einlassungen, er sei doch immer „nur“ Wissenschaftler gewesen, „nur“ an der Forschung interessiert, eigentlich „ganz unpolitisch“ und wenn, natürlich im Grunde seines Herzens ein Gegner des NS-Systems gewesen, Lügen.

Schäfer war bereit und willens, einen Pakt mit den dunkelsten Kräften des Regimes einzugehen, die Ideen und Grundsätze wissenschaftlicher Forschung den Erfordernissen der herrschenden Ideologie vollständig zu unterwerfen und seine Person bereitwillig in den Dienst eines politischen Systems zu stellen, das ihn nach Gutdünken ausnutzen würde. Die Gegenleistung? Ein neues Ticket nach Tibet. Die ersehnte Rückkehr in sein verklärtes „Shangri-La“, ein imaginierter Sehnsuchtsort der Zivilisationsferne. Aber nun würde er zurückkehren als „kämpfender Forscher“, als „Wikinger der Wissenschaft“, als „Soldat deutschen Geistes“ (wie er und seine Expeditionskollegen später bezeichnet wurden)! Und da lag ja auch schon auf seinem Schreibtisch das Fernschreiben mit der Einladung in die Berliner Prinz-Albrecht-Straße 8 – die gefürchtetste Adresse im NS-Staat für viele, Sitz der Gestapo und des Reichsführers SS, Heinrich Himmler, doch für einige eine Verheißung.

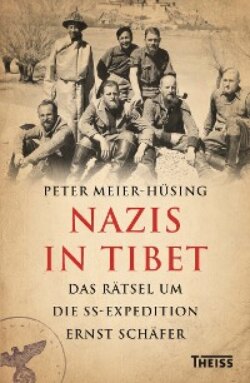

Noch alles glatt rasiert und frisch gebügelt: die Expeditionsmitglieder vor ihrem Gepäck im Hafen von Kalkutta im Mai 1938, von links: Karl Wienert, Ernst Schäfer, Bruno Beger, Ernst Krause und Edmund Geer