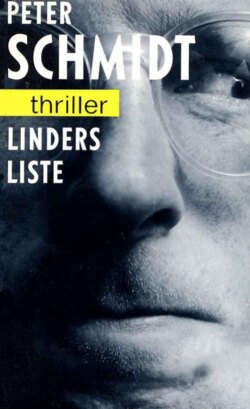

Читать книгу Linders Liste - Peter Schmidt - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

8

ОглавлениеKein Mensch, von ganz seltenen Ausnahmen abgesehen, schreibt vor dem fünfunddreißigsten Lebensjahr einen Roman, der literarisches Gewicht beanspruchen könnte.

Das ist, wie uns die Branche versichert, eine Faustregel, und man kann daran ermessen, dass ich, als ich mit neunundzwanzig Jahren „Gelber Flachs“ schrieb, meiner eigenen Entwicklung um mehrere Jahre voraus war.

Es bedeutet aber nicht, ich hätte damit auch – wie der Staatsanwalt aus meiner Biographie herauslesen will –‚ frühreif und in einer Art nachpubertärem Schub, meinen Seelenhaushalt so weit ruiniert, dass ich nun, im Alter von vierundsechzig Jahren, aus literarischer Unzulänglichkeit einen siebenfachen Mord begehen würde – nach annähernd derselben Zeitspanne übrigens, die ich brauchte, um literarisch flügge zu werden!

Diese Art von Zahlenmystik bleibt mir wohl für immer verschlossen – und Ihnen hoffentlich auch, gnädige Frau.

Ebenso gut könnte man argumentieren, ich hätte sieben Verleger im Alter von neunundvierzig Jahren ins Jenseits befördern müssen, denn sieben mal sieben ist bekanntlich neunundvierzig. An den Haaren herbeigezogen?

Nun, das ist das Wesen solcher Zahlenspiele. Wenn man mir überhaupt eine Schuld anlasten kann, dann ist es die der literarischen Urheberschaft.

Dass ich jeden der Morde en detail beschrieben habe, dass sich der Täter daran hielt wie an eine gute Gebrauchsanweisung, jagt mir und Ihnen einen berechtigten Schauder nach dem anderen über den Rücken.

Gewiss, „Werthers Leiden“ diente als Vorlage für zahlreiche Selbstmorde, und es sind schon Bankeinbrüche nach genau der in Gangsterromanen geschilderten Methode begangen worden. Manch eine Giftrezeptur brachte eine Leserin auf den rettenden Einfall, sich von ihrem tyrannischen Gemahl zu befreien.

Aber was, so frage ich, sollte einen Autor veranlassen, seine eigenen Verbrechen in einem Buch vorwegzunehmen?

Nennen Sie mir dafür irgendein überzeugendes Motiv, verehrte Frau Doktor!

Zugegeben – die Sache ist heikler, als man auf den ersten Blick erfasst.

Das Spiel von Realität und Fiktion verwirrt die Köpfe, und um wie viel mehr erst den Kopf eines Staatsanwalts, der womöglich sein Leben lang vergeblich danach trachtete, zum Generalstaatsanwalt aufzusteigen, und sich dabei intellektuell verausgabt hat.

Rekapitulieren wir also kurz den Inhalt des Romans. Er deckt sich weitgehend mit dem, was Sie jetzt überall in den Zeitungen und Magazinen lesen:

Der alternde und erfolglose deutschsprachige Schriftsteller Samuel Linder (jawohl, ich gebrauche für Linders Liste meinen eigenen Namen) ermordet sieben weltbekannte Verlegerpersönlichkeiten in ihrem Hotel, wo sie sich alljährlich zur Frankfurter Buchmesse treffen, weil sie – wieder einmal – seine Manuskripte nicht gelesen haben …

Und nun passiert das Unerwartete:

Eben jene in Linders Liste (einem Werk der Phantasie) beschriebenen Morde werden tatsächlich begangen. Anscheinend, weil keiner der ermordeten Verleger auch nur einen müden Blick hineingeworfen hat.

Dieser Tatbestand entspricht – nach Meinung des Staatsanwalts – genau dem Inhalt des Buches. Beides, wie auch die Ausführung selbst, ist, sieht man von Zufälligkeiten ab, so gut wie deckungsgleich.

Jeder Einzelne hätte dem sicheren Tode entgehen können, denn sein Ableben war genauestens beschrieben. Nicht zu lesen wurde mit dem Tode bestraft …

Und wen beschuldigt man sofort des Mordes? Mich, Samuel Linder – so, als sei das Werk der literarischen Phantasie gleichzusetzen mit meiner eigenen Tat. Als stehe der Name Samuel Linder für den echten Samuel Linder! Aber ich stehe hier, in der Zelle, lieber Herr Staatsanwalt, und starre durch das Gitter auf eine öde Backsteinwand. Eine Figur aus Fleisch und Blut! Der Samuel Linder des Romans dagegen ist nur ein Werk der Einbildung. Sie dürfen diese beiden Ebenen nicht nachlässig miteinander verwechseln!

Für die Presse war es ein gefundenes Fressen: Sie grub ihre Archive aus und fand prompt, dass der Sexualtäter von einst sich zu einem beachtlichen Mörder gemausert hatte. Welch eine Entwicklung! Und was für eine Gelegenheit, mit weitschweifigen und angeblich tiefenpsychologisch fundierten Kommentaren nach Art einer Fortsetzungsgeschichte jeden Tag halbe oder ganze Seiten über die Hintergründe meiner mutmaßlichen sexuellen Verklemmungen zu verbreiten.

Man wird Ihnen gesagt haben, verehrte gnä‘ Frau, dass ich neun Wochen vor der Messe (neun Wochen, nicht neun Tage, die Zeit, die man für eine so folgenschwere „Schwangerschaft“, wie sie der Sensenmann austrägt, doch höchstens erwarten sollte) im Hotel eintraf. Kein Mörder weilt solange freiwillig am Ort seiner zukünftigen Tat. Geben wir auch zu, dass ich nie willens war, die immense Rechnung für mein Hotelzimmer zu bezahlen.

Ich kämpfte mit dem Rücken zur Wand. Aber ich hatte doch die feste Absicht, sie mit einem Vorschuss auf Linders Liste so weit zu decken, dass die Kosten für Bettwäsche, Strom und fließend Wasser beglichen waren.

Ich schrieb jeden Tag etwa fünf Seiten, wobei der Aufenthalt vor Ort und die Grandezza und verblichene Pracht dieses alten Hotelpalastes sehr inspirierend wirkten, begann aber nicht mit dem Mord an Skripner, was chronologisch gesehen nahe liegend gewesen wäre, sondern nahm als Auftakt den Sturz ins kalte Büfett. Ganz einfach, weil er mir als Bild so deutlich vor Augen stand, dass ich die Feder nicht eher aus der Hand legen konnte, als bis die Szene auf literarisch gültige Weise zu Papier gebracht war.

Noch wie heute entsinne ich mich des ersten Satzes (bei allen weiteren müsste ich, zugegeben, nachschlagen oder aus der Erinnerung rekonstruieren, denn man hat mir mein eigenes Hand-Exemplar weggenommen):

„Linder verspürte einen tiefen, brennenden Schmerz in der Magengegend, als er das ungelesene Manuskript auf dem Herrenpissoir entdeckte …“

Es bedeckte die Brandflecken jener Zigaretten, die auf dem weißen Kunststoffdeckel des Wassertopfs abgelegt worden waren und dort ihre Spuren hinterlassen hatten. Eine Seite war herausgerissen und lugte etwas hervor. Linder nahm an, weil Alexander Bernstein sie ursprünglich als Toilettenpapier hatte verwenden wollen, dann aber von seiner Härte (80 Gramm, Quadratmeter, weiß, holzfrei) abgeschreckt worden war. Er schloss das aus der leeren Papprolle für hautfreundliches Krepp-Papier am Fuße des Porzellantopfs …

In fünfundzwanzig Minuten würde im Empire Salon das Abendessen serviert werden, wegen des frühen Premierentermins im Schauspielhaus ein kaltes Büfett. Genug Zeit, vorausgesetzt, Bernstein verbrachte die letzte Viertelstunde wie gewöhnlich im Zimmer seiner Chefsekretärin; Linder hatte die beiden zweimal durch das Oberlicht der benachbarten Suite beobachten können, die momentan renoviert wurde. Dazu war er auf den altmodischen Chippendale-Sekretär geklettert.

Er verschwendete keinen Gedanken mehr an die Folgen seiner Tat, sondern handelte – nur noch das respektlos auf dem Toilettentopf abgelegte Manuskript und Bernsteins lügenhafte Beteuerungen, es wohlwollend zu prüfen, vor Augen – wie mechanisch.

Um nicht aufzufallen, würde Bernstein wieder einen Nebenaufgang für das Personal benutzen und dann durch den Hinterausgang des Empire Salon hereinkommen.

Er verließ ihr Zimmer immer, ehe das große Gedränge auf den Fluren und Korridoren anbrach, und verbrachte noch ein paar Minuten zur Tarnung im Lesesaal.

Da das Gewölbe des Empire Salon gerade mit neuen Gipsornamenten belegt wurde, befand sich dicht unter der Decke eine unauffällige Stahlkonstruktion mit Bohlenbrettern, auf denen der Künstler, flach hingestreckt wie Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle, seiner Arbeit nachging, falls der Saal nicht, wie heute, für ein kaltes Büfett gebraucht wurde. Hinter dem Durchbruch zum Flur war ein provisorischer Lastenaufzug montiert, der seine Gips- und Wassereimer auf Knopfdruck bis zur Decke transportierte.

Linder schob eine Wanne mit kalkigem Wasser, zwei Eimer hartgewordenen Gips und einen Holzbock in den schmalen Flur; dann löschte er das Licht und postierte sich hinter der Blechwand des Lastenaufzugs.

Gleich darauf hörte er die Schritte seines Widersachers auf der Treppe.

Bernstein murmelte etwas Unverständliches wegen der Dunkelheit. Linder sah seine Silhouette vor dem Hintergrund des helleren Treppenhauses vergeblich nach dem Lichtschalter tasten (er befand sich vor dem Eingang); dann machte Bernstein sich seufzend daran, die Finsternis zu durchqueren – und stürzte prompt über die mit Kalkwasser gefüllte Wanne …

Linder hörte ihn prusten und nach Luft schnappen.

Er drückte Bernsteins Nacken tief in die weiße Flüssigkeit, die unter ihren Körpern mehr zu ahnen als zu sehen war. Da er vorsorglich seine Ärmel hochgekrempelt hatte, konnte er den Kopf des Verlegers ohne große Mühe am Wannenboden halten. Als Bernstein sich nicht mehr rührte, ließ er ihn los und trat abwartend einen Schritt zurück – wie um zu sehen, ob es keine Finte war.

Dann schaffte er seine Leiche auf die Ladefläche des Aufzugs. Er fand, dass es nur gerecht war, wenn der Verleger bei seinem eigenen Todesmahl hoch über den Köpfen der Gäste anwesend sein würde. Es war eine letzte Ehre, die er ihm nicht verwehren konnte.

Er schob Bernsteins Leiche über die Planke bis zu jener Stelle unter dem Gewölbe, wo man auf das kalte Büfett blicken konnte.

Dort legte er sie so zurecht, dass sie auf dem Bauch lag und ihre Arme die Balance in der Mitte des schmalen Bretts hielten.

Bernsteins Kopf war leicht nach vorn geneigt, und wäre er noch im Stande gewesen, seine Augen zu öffnen, so hätte er tief unter sich die zartrosa angebratenen Scheiben eines Fasans in crème de céleri-rave gesehen.