Читать книгу Das Vermächtnis von Holnis - Peter Graf - Страница 2

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1

ОглавлениеWir hatten Glück, pures Glück, dass ausgerechnet wir den Zuschlag zu dem Haus erhalten sollten. Noch auf dem Weg zum Notar beschlichen uns Zweifel, ob der Kaufvertrag tatsächlich zum Abschluss kommen würde. Es hatte schließlich zahlreiche Interessenten für das Objekt gegeben, von denen einige mit Sicherheit zahlungskräftiger waren als wir.

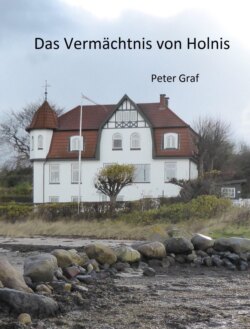

Die Villa war einzigartig: ein Schmuckstück, unmittelbar an dem Ufer der Förde gelegen, deren Wellen das Grundstück umspülten. Natürlich war es von keiner Stelle innerhalb Flensburgs weit entfernt zum Meer. Flensburgs dicht bebaute Hänge umschlossen die Innenförde, die wie ein angewinkelter Arm aus der Ostsee heraus ins Zentrum Flensburgs hineinragte. Die Altstadt mit ihren eindrucksvollen Backsteinbauten, ihren Kontoren und Hafenanlagen spiegelte sich bei Windstille malerisch im Wasser der Förde. Bei Sturm aber zeigte das Gewässer seine zerstörerische Kraft, wenn die Innenstadt überschwemmt wurde und die Fluten in die tiefer gelegenen Gebäude eindrangen .

So konnte man von vielen Häusern und Wohnungen aus einen kleinen Ausschnitt von der Förde sehen, was aber bei einem Verkauf sofort den Preis in die Höhe schnellen ließ. Auch wir hatten von unserem alten Haus nur wenige hundert Meter zum Strand zu laufen und waren oft wegen dessen Lage am Strand von Solitüde, einem begehrten Stadtteil von Flensburg, beneidet worden. Aber das Landhaus, das wir jetzt erwerben sollten, war einfach ein Traum. Es lag einige wenige Kilometer von Flensburg entfernt auf einer Halbinsel, an deren Stränden sich nur im Hochsommer und an sonnigen Wochenenden vereinzelt Spaziergänger verirrten, die dort ihre Hunde ausführten oder Ruhe am Meer suchten. Ansonsten hatte man die Naturstrände für sich allein, und im Herbst oder Winter kamen oft tagelang keine Menschen vorbei.

Sabine hakte sich bei mir unter, was sie immer dann tat, wenn sie bester Laune war. „Im nächsten Sommer können wir morgens nach dem Aufstehen gleich schwimmen gehen“, schlug sie voller Begeisterung vor, in dem Bewusstsein, dass man bei unserem neuen Haus nur aus der Terrassentür treten musste, um am Strand zu sein. Ich verzichtete darauf, ihre Begeisterung mit der Bemerkung zu dämpfen, dass sie nie baden ging, wenn das Wasser nicht zumindest 22 Grad hatte, ein Wert, den die Förde bestenfalls alle drei Jahre erreichte.

Das Haus lag nicht nur in der Nähe vom Meer, sondern sein Grundstück ging unmittelbar über in einen Strandabschnitt von Holnis, und in jedem Raum des Hauses hatte man das Gefühl, dass die Ostseewellen so nah waren, als ob sie direkt an das Mauerwerk schlagen würden. Überall wo man sich befand, ob im Salon oder im Schlafzimmer, sah man das Meer, roch man das salzige Wasser und hörte den gleichmäßigen, beruhigenden Klang der Wellen, so dass wir keinen Moment an unseren Kaufabsichten gezweifelt hatten.

Und nicht nur die Lage unseres zukünftigen Heims war einzigartig. Das Haus selbst war von beeindruckender Schönheit. Es war vor 1900 von einem Fabrikanten errichtet worden, der durch die Herstellung von Ziegeln zu Reichtum gekommen war und der offensichtlich seinen Wohlstand in der Ausgestaltung seiner Villa zum Ausdruck hatte bringen wollen. Für uns stand außer Frage, dass es kaum ein schöneres Haus gab. Zur Wasserseite hatte das Landhaus große, bis zum Boden reichende Fenster, die einen berauschenden Blick über die Ostsee möglich machten. In den Türmen an den beiden Giebelseiten des Gebäudes, deren kegelförmige Dächer das Haus wie ein kleines Schloss erschienen ließen, gab es kleine sechseckige Räume. Die boten kaum mehr Platz als für einen Sessel und einen winzigen Tisch. Aber durch die rundherum angeordneten schmalen Fenster erhielt man in dem Raum das Gefühl, als ob man zwischen Meer und Insel schweben würde.

Das Dach unserer Villa war wie bei so vielen anderen Villen aus jener Zeit ein Kunstwerk für sich. Die kunstvoll verzierten Dachpfannen aus rotem Ton waren an vielen Stellen unterbrochen, durch elegant geschwungene Gauben, kleine Türmchen oder fantasievoll gestaltete Ziegel in Form von Tierköpfen, Fabelwesen und Symbolen, deren Bedeutung uns erst später klar werden würde.

Es gab wohl keinen Spaziergänger, der nicht zumindest kurz vor dem Haus stehen blieb und mit Sehnsucht das weiß verputzte Haus mit seinem roten Dach vor dem blauen Meer betrachtete.

Am Abend waren wir Besitzer dieses Anwesens und konnten vor Aufregung und Glück nicht

einschlafen.

Schon am nächsten Tag brach ich in aller Frühe auf, um in Ruhe eine Aufstellung zu machen, was an unserem neuen Zuhause alles herzurichten war. Obwohl ich kaum geschlafen hatte, verspürte ich keinerlei Müdigkeit, sondern eher eine, wie mir schien, unbegrenzte Energie, die ich sofort dazu nutzen wollte, unser Heim nicht nur bewohnbar zu machen, sondern auch mit einer Gemütlichkeit zu versehen, die ich in zahlreichen Bildern schon vor Augen hatte. Bei den Besichtigungen war uns schnell klar geworden, dass es bei der Renovierung des Hauses nicht damit getan war, die Wände zu tapezieren oder neue Teppiche zu verlegen. Als ich dann in Holnis ankam, wurde mir das erste Mal die Größe des Grundstückes richtig bewusst. Die Villa befand sich auf einem Gelände, das parkähnliche Ausmaße hatte und durch seine Alleinlage und seine dichte Hecke uneinsehbar war. Nur zum Strand hin war das Gelände offen, so dass der Blick auf das Wasser unversperrt war. Auch der Park musste einmal von atemberaubender Schönheit gewesen sein, denn es standen dort prächtige Bäume, riesige Rhododendren und etliche Pflanzen, die ich noch nie vorher gesehen hatte, überall im Garten scheinbar ungeordnet herum. So verwahrlost der Garten auch war, hinterließ er einen seltsamen Zauber. Mir wurde schnell bewusst, dass auch die Herrichtung des Gartens eine Aufgabe war, der man sich Monate oder vielleicht sogar Jahre widmen konnte. „Hier kann sich Sabine austoben“, dachte ich und musste bei der Vorstellung ein wenig schmunzeln, wie sie in wilder Entschlossenheit den riesigen Brombeerbüschen zu Leibe rücken würde.

Wir hatten für unser altes Haus einen stolzen Preis erzielt. Trotzdem mussten wir bis an die Grenze unserer finanziellen Leistungsfähigkeit gehen, um den Kaufpreis für die Villa in Holnis aufzubringen. Die Instandsetzung des Hauses wollten wir in Eigenleistung erbringen und nur in Notfällen Handwerker damit beauftragen. Bei diesen Gedanken überkam mich doch ein mulmiges Gefühl, als ich durch das Haus ging. Wo ich auch hinschaute, sah ich Aufgaben, mit denen ich die nächsten Monate zu tun haben würde. Hatte ich mich übernommen? Ein Blick aus einem der Fenster über das Meer hinüber nach Dänemark, dessen Küste am Horizont zu erkennen war, ließ meine Zweifel, einen Fehler begangen zu haben, schnell schwinden. Die Ostsee lag so friedlich da. Selten gab es solche Tage wie diesen. Es wehte kaum ein Wind und das Wasser war spiegelglatt. Ich setzte meinen Vorsatz aus, gleich mit der Arbeit loszulegen. Ich musste einfach hinaus, um ein Stück am Strand spazieren zu gehen. Mich erfüllte sogleich ein Gefühl von einer solchen innerlichen Ruhe, wie ich sie nur am Meer erleben konnte. Am Seemannsgrab, das nur wenige Minuten von der Villa entfernt direkt am Strand lag, blieb ich wie schon so oft vorher stehen. Auf dem Grabstein war zu lesen, dass hier im Jahre 1850 ein Matrose begraben worden war, auf dessen Schiff die Cholera ausgebrochen und der daran gestorben war. Was mich immer wieder wunderte, wenn ich zu diesem Grab kam, war der gepflegte Zustand der Grabstätte. Auf der kleinen Fläche, die kaum größer als ein mal ein Meter und von einer Kette umgeben war, konnte man nie Unkraut sehen. Stets schien sich jemand um das kleine Grab zu kümmern, und in den Herbstmonaten brannte oft eine kleine Grablaterne inmitten der Blumen und Pflanzen. Wer pflegte ein so altes Grab? Warum tat derjenige das und warum war ich ihm noch nicht begegnet? Als ich wieder über das Meer blickte, kam in mir eine Ahnung auf, dass das Wasser, das doch so friedlich dalag, auch viel Unheil einfach nur überdeckt hatte. Dass unter der bleigrauen Wasseroberfläche eine Vergangenheit versteckt lag, die von Tod und Zerstörung, von Kriegen und Unglücken geprägt war.

Schon bald sollte dieser unvermittelt düstere Gedanke mich einholen und zur Wahrheit werden.

Die nächsten Wochen und Monate vergingen wie im Flug. Die zahlreichen Arbeiten ließen

kaum Spaziergänge am Strand zu. Das Haus musste schnell so hergerichtet werden, dass wir

einziehen konnten, denn wir sollten unser altes Haus bis Weihnachten geräumt haben. Manche Arbeiten gingen schnell von der Hand, andere Aufgaben zogen sich unerwartet hin, und immer wieder gab es böse Überraschungen, irgendwelche Schäden, die ich nicht erwartet hatte und die mich manchmal verzweifeln ließen. Sabine, die ich in dieser Zeit nur noch im grauen Arbeitsanzug sah, gelang es immer wieder mich aufzumuntern, indem sie gebetsmühlenhaft immer wiederholte: „Wir haben schon so viel geschafft. Nun sei doch mal stolz und freu dich.“ So kamen wir von Tag zu Tag unserem Traum ein Stück näher und die Zweifel, sich zu viel aufgeladen zu haben, verschwanden mit den Werkzeugen, die nicht mehr gebraucht wurden.

Der Herbsttag, der so viel Unheil ans Licht brachte, begann mit Graupelschauern und war ungewöhnlich kalt. Schon Tage vorher hatte ich die alte Heizung im Keller in Betrieb gesetzt. Der Anblick der alten Heizungsanlage, die in einem der zahlreichen kleinen Kellerräume untergebracht war, beunruhigte mich. Bloß nicht hier unten eine neue Baustelle, die mit weiteren Kosten verbunden war! Unser Budget war weitgehend ausgereizt. Es brauchte nicht viel Fantasie herauszufinden, warum die Räume an diesem Tag einfach nicht warm werden wollten. Fluchend musste ich feststellen, dass der Warmwasserbereiter wie ein Sieb tropfte und wohl kein Weg daran vorbeiging, einen neuen Boiler zu kaufen. „Kann nicht auch mal was problemlos klappen!“, fluchte ich voller Wut, und selbst Sabines Beruhigungsversuche empfand ich als völlig unpassend. Am nächsten Tag war der Überziehungskredit ein Stück mehr belastet und im Kofferraum des alten Kombi befand sich ein Paket, das den Laderaum voll ausfüllte und bei dessen Gewicht ich mich die ganze Fahrt über fragte, wie ich diesen sicherlich zwei Zentner schweren Blechschrank nur in den Keller bekommen sollte. Selbst Jan, der auf dem Beifahrersitz saß und als Zimmermann kaum durch schwere Lasten zu beeindrucken war, konnte meine schlechte Laune nicht aufmuntern. „Runter kriegt man alles, rauf ist schwieriger. Hast wohl in Physik nicht richtig aufgepasst“, versuchte er mir zu erklären. Ich blieb ihm eine Antwort schuldig und steckte mir lieber eine Zigarette an.

Jan hatte nach dem Abitur eine Lehre angefangen, und er hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er von Akademikern nichts hielt. Das tat aber unserer Freundschaft keinen Abbruch und er war immer da, wenn man Hilfe brauchte. Er schien daran Freude zu haben, wenn eine Aufgabe möglichst kompliziert und fast nicht zu bewältigen war. Vielleicht wollte er damit aber auch deutlich machen, dass er als ordentlicher Handwerker anders als wir „Schreibtischtäter“ vor nichts zurückscheute. Als wir zwei Stunden später diesen Koloss von Heizungsschrank unten im Keller hatten, war ich nicht nur dankbar, ihn als Freund zu haben, sondern es war ein tolles Gefühl, wieder einen Schritt weiter zu sein. Mit den Worten „Pause, Flens“ brachte er zum Ausdruck, dass er sich ein Bier verdient hätte, wofür ich auch gerne den Laufburschen machte.

Inzwischen hatte er die Kartonage entfernt und an der Kellerwand mit seinem Bleistift zwei Kreuze gemacht. „Da muss er ran“, erklärte er mir, noch bevor wir den Bügelverschluss der Flaschen geöffnet hatten. Die Wand sah keineswegs vertrauenserweckend aus. Der Putz war zum Teil abgebröckelt und der Mörtel zwischen den alten Ziegelsteinen war so sandig, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie man dort etwas befestigen sollte. Ich wollte nicht gleich wieder als Zweifler dastehen, um mir hinterher sein selbstgefälliges Gesicht anschauen zu müssen, wenn dann doch alles geklappt hatte. Es dauerte keine zwei Minuten, bis die Flaschen geleert waren und Jan mit dem Bohrhammer an der Wand stand. Obwohl er auch nicht viel Widerstand beim Bohren erwartet hatte, war er offensichtlich erstaunt, mit welcher Leichtigkeit der Bohrer im Stein verschwand. „Da kriegen wir keinen Dübel zum Halten“, stellte er fest. „Und das Ding“, er wies auf den Blechschrank, „wiegt mit Wasser drin allemal fünf Zentner.“ Beim nächsten Versuch musste er zunächst mit mehr Kraft bohren. Hier schienen die Ziegel ausreichend stabil zu sein, aber plötzlich traf der Bohrer auf keinen Widerstand mehr, und das eiserne Bohrfutter der schweren Maschine krachte unter dem Druck von Jans gesamten Oberkörper gegen die Steine. „Scheiße, so wird das nichts!“, schimpfte ich in der Gewissheit, dass doch mehr Arbeit auf uns wartete, als ich erhofft hatte. Einige Ziegelsteine hatten sich aus dem Mörtelbett gelöst und ich konnte sie einfach so abnehmen, als wären sie lose aufgestapelt. Voller Wut und Frustration riss ich einen Stein nach dem anderen heraus.

„Toll“, fluchte ich, „wir sind hier an der Außenseite vom Haus. Das ist eine tragende Wand; wenn wir die wegreißen, dann hat das ganze Haus keine Standfestigkeit mehr.“ Mittlerweile hatte sich das Loch so vergrößert, dass man seinen Oberkörper hätte durchschieben können.

Erst da wurde mir bewusst, dass hinter der Steinmauer doch eigentlich Erdreich hätte sein müssen. Aber da war nichts, ein Loch, ein schwarzer Hohlraum. Selbst Jan schien verblüfft und trat an das Loch heran. Das schwache Deckenlicht des Kellerraumes drang nur gering in den Hohlraum ein, aber dass nicht nur ein kleines Loch hinter der Maueröffnung lag, war unverkennbar. Jan rieb sich das Kinn wie immer, wenn er über etwas nachdachte, was er nicht gleich verstand. Diese Geste kannte ich von ihm, seit wir damals in der Schulzeit in Latein nebeneinander gesessen hatten. „Das ist doch hier die Außenmauer“, murmelte er mehr zu sich als zu mir. Er schob seinen Oberkörper etwas über den Rand der Mauer. „Nichts zu erkennen“, hörte ich ihn halblaut sagen. Eher zögerlich ging ich nach oben, um eine Taschenlampe zu holen. Ich wollte mir noch ein bisschen Zeit lassen, bis aus der Vermutung Gewissheit wurde, dass unten im Keller noch richtig viel Arbeit auf mich zukommen würde und absehbar noch weitere Verhandlungen mit der Bank. Jan hatte unterdessen das Loch erweitert, was nicht gerade zu einer Verbesserung meiner Laune beitrug.

Ich richtete den Strahl der Taschenlampe in den Hohlraum. Was ich da erblickte, überstieg mein Fassungsvermögen. Das konnte doch nicht sein, nicht hier unter unserem Haus. Sofort spürte ich einen Druck auf dem Magen - ein Gefühl, das ich immer dann bekam, wenn irgendetwas Ungutes mich erwartete.

„ Jan, guck dir das an!“, war das einzige, was mir über die Lippen kam.

„Das gibt`s doch gar nicht“, hörte ich Jan flüstern, der sich neben mich geschoben hatte. „Das kann doch nicht sein!“ Vor uns tat sich im schwachen Lampenlicht ein Kellergewölbe auf, das hier einfach nicht hergehörte. Der Raum lag eindeutig außerhalb der Grundmauern der Villa, seine Wände bestanden aus unverputzten gelben Tonziegeln, die Decke war deutlich niedriger als die der Kellerräume der Villa und der Raum war groß, sehr groß. Die Decke, die in Halbbögen ebenfalls aus Ziegelsteinen gemauert war, wurde an mehreren Stellen in der Mitte des Raumes von eisernen Säulen getragen. Aber nicht der Raum als solcher ließ uns erschauern:

An den Wänden stand in zwei Etagen übereinander gestapelt eine Vielzahl an hölzernen Kisten, deren Ausmaße keinen Zweifel über den Inhalt zuließen. Ich überschlug ihre Anzahl und kam auf allemal sechzig, und auch wenn deren Schatten an der hinteren Wand sie größer erscheinen ließ, waren sie rund zwei Meter lang, einen halben Meter breit und ebenso hoch. Es brauchte wahrhaftig nicht viel Fantasie zu erraten, wozu die Kisten dienten.

Jan hatte sich schnell wieder gefangen und begann weitere Steine abzutragen , um einen Durchgang zu schaffen. „Spinnst du!“, schrie ich. Ich hätte am liebsten sofort das Loch wieder zugemauert, um mir den Anblick zu ersparen. Einfach wegdenken, und das Problem gäbe es gar nicht mehr. In Jans Stimme war tatsächlich so etwas wie Neugier herauszuhören: „Die sind bestimmt leer.“ Er war einfach nicht aufzuhalten. Das was ich so oft an ihm bewunderte, machte mich jetzt wütend und hilflos. Ich wollte da nicht rein, aber ich wollte auch nicht, dass er da alleine reinging. Also standen wir beide einen Moment später im Gewölbe, und am liebsten hätte ich mich an seinem Arm festgeklammert.

Die Luft hier drinnen war zwar erstaunlich trocken, aber woher der modrige Geruch kam, stand für mich außer Frage. Und als Jan das Ende einer Kiste anzuheben versuchte und es ihm nur mit Mühe gelang, stand für mich fest, dass er mit seiner Vermutung Unrecht hatte. Die Kisten waren ganz sicher nicht leer.

„Das müssen wir irgendwo melden“, flüsterte ich Jan zu und meine eigene gedämpfte Stimme bereitet mir weiteres Unbehagen.

„Lass uns doch erst mal gucken, was drin ist. Das kann doch nicht schaden.“

„Nee, das machst du nicht. Das ist mein Haus.“ Ein besseres Argument fiel mir beim besten Willen nicht ein.

Auf einer der Kisten lag ein Paket, und um Jan wenigstens ein bisschen Tatkraft zu demonstrieren, ging ich mit weichen Knien darauf zu und nahm es hoch. Es war eingewickelt in einen alten Lappen, der steif von getrocknetem Öl war. In dem Lappen befand sich ein Buch, eingebunden in billiges Leder, auf das eine Art Baum, ein Doppelbaum, geprägt war. Vorsichtig schlug ich den Einband auf. Seite um Seite war beschrieben in einer makellosen schwarzen Schrift, die mich sofort gefangen nahm. Ich verschwendete keinen Gedanken daran, dass Jan im Dunkeln stehen würde, als ich mich auf eine der Kisten hockte und gebannt im Schein der Taschenlampe zu lesen begann.