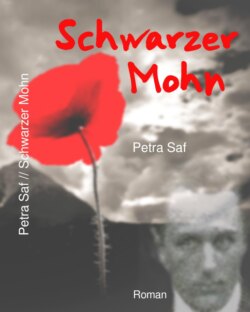

Читать книгу Schwarzer Mohn - Petra Saf - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2 Biala 1895

ОглавлениеWenzel und seine Geschwister wachen am Morgen des 26.Mai auf und denken, es sei alles nur ein schlechter Traum gewesen.

In der Wohnung ist es totenstill, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenzel kriecht aus dem Bett, den Geschwistern befiehlt er, noch im Bett zu bleiben, er werde nachsehen, ob schon jemand aufgestanden sei. Noch vor einem Tag hätte er gesagt, er werde schauen, ob die Eltern schon in der Küche seien. Das ist Vergangenheit.

Er sieht in allen Zimmern der Wohnung nach, da ist niemand. Im Schlafzimmer der Eltern hält er inne, sieht die zerwühlten, rot gefärbten Laken und das Buch, das der Vater noch neben dem Bett abgelegt hatte. Der Titel lautet ‚Die hohe Kunst der Schneiderei‘, der Autor ist ein bekannter Schneidermeister aus Wien. Der Vater hat immer versucht, auf dem neuesten Stand zu bleiben, keine Mode zu verpassen, seine neuen Kreationen dem Trend der Zeit anzupassen, und zugleich die regionalen Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Auf dem Kleiderständer hängt das beige Cape der Mutter, an der Vorderseite sieht Wenzel die roten Blutspritzer. Von wem sie wohl stammen, fragt er sich. Das Blut aller Menschen sieht gleich aus, rot eben, der Saft des Lebens macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, Mutter oder Vater.

Er muss den Blick schnell abwenden, ihm wird übel. In dem Moment hört er, wie jemand die Wohnungstür öffnet. Vor ihm steht die Frau des Geschäftsführers, fein herausgeputzt, mit einem Leinensack, aus dem frisches Brot duftet.

Sie geht auf Wenzel zu, legt ihren Arm um seine Schulter und holt mit ihm auf dem Weg zur Küche die anderen Kinder ab.

Es ist ein stilles Frühstück. Die Frau des Geschäftsführers gibt sich alle Mühe, die Kinder so gut es geht zu umsorgen.

Wenzel erkennt sie kaum wieder. Ist das wirklich diese unnahbare Frau, die er jeden Tag in die Stadt hat eilen sehen. Ohne ein Lächeln, ohne einen Gruß und nur abwertende Blicke für die Kinder?

Er ist dankbar, alle Geschwister sind ihr dankbar für den Hauch von Normalität am ersten Morgen eines Lebens, das ab sofort ein anderes sein wird, und vor dem die Kinder Angst haben.

Denn wie sollen sie weiterleben ohne den Schutz des Vaters, fragt sich Wenzel. Und die Mädchen denken, wie soll das nur gehen, ohne die Liebe der Mutter.

Franz denkt gar nichts, er will weder an den Vater noch an die Mutter denken. Einer alleine ist nie an etwas schuld, das weiß er. Und wenn der Vater auch immer gut für sie gesorgt hat, zur Mutter lieb, das war er kaum einmal. Auch das weiß er, Franz hat oft an der Tür der Waschkammer gelauscht.

Die Frau Geschäftsführer - sie und ihr Mann haben in den Augen der Kinder keine Namen und werden auch nie welche haben - wartet, bis die Kinder ihre warme Milch ausgetrunken haben und weist sie an, sich zu waschen und anzuziehen. Man werde auf der Polizeiwache erwartet, um die Aussagen von gestern zu unterschreiben.

Alle vier gehorchen, selbst die Mädchen, die nicht wissen, was eine Aussage ist und was sie da bestätigen sollen. Keine der beiden hat seit den Schüssen ein Wort gesagt.

Die Polizeiwache liegt in der Nähe der Schneiderei. Der Geschäftsführer liest rasch alle Protokollseiten durch. Nach seinem Dafürhalten sei alles korrekt, bestätigt er, und setzt seine Unterschrift unter alle Dokumente. Seine Frau tut es ihm gleich. Die Kinder sitzen wie regungslose Laiendarsteller auf den abgesessenen dunkelbraunen Stühlen im Wachzimmer. Niemand scheint sie wahrzunehmen.

Wenzel würde gerne etwas sagen, überlegt es sich jedoch anders. Er will vermeiden, dass die Sprache auf die nicht mehr auffindbare Tatwaffe kommt.

Zur Mittagszeit sind sie wieder zuhause und die Frau des Geschäftsführers macht sich ans Kochen.

Zuvor hat sie zwei Körbe mit Lebensmitteln die Stiege herauf geschleppt. Nun brutzelt und kocht es in mehreren Töpfen.

Die Kinder sind am selben Tag ein zweites Mal überrascht, die seltsame Frau von unten kann Dinge, die sie nie für möglich gehalten hätten.

Nach einer Stunde steht ein Festmahl auf dem Tisch. Große, fette Fleischklöße mit süßem Kraut. Es dampft und duftet, dass die Kinder am liebsten vor Freude durch die Wohnung gehüpft wären.

An jedem anderen Tag hätten sie das auch getan, nur nicht heute.

Dafür essen sie soviel sie nur können und lächeln dabei immer wieder die Köchin an. Die wiederum lächelt zurück. Wie glücklich so ein Kinderlächeln ohne Worte doch machen kann, denkt die Köchin.

Als der Geschäftsführer aus dem Geschäft zu ihnen stößt, sind alle Schüsseln auf dem Tisch leer.

Er setzt sich zu ihnen und die Kinder befürchten einen Wutausbruch, weil es nichts mehr zu essen gibt. Dann sehen sie am Herd noch einen großen Teller mit zwei Klößen und Kraut, die Köchin hat in weiser Voraussicht eine Portion zur Seite gestellt.

Nun lächelt auch der Geschäftsführer und alle bleiben friedlich mitsammen am Tisch sitzen, bis er fertig gegessen hat.

So viel Harmonie und Wohlwollen überrascht nicht nur Wenzel. Die Kinder wissen nicht, was sie sagen sollen.

Der Geschäftsführer bricht die Stille:

»Kinder, allem voran möchten wir euch unser tief empfundenes Beileid aussprechen. Der Tod eurer Eltern ist unfassbar tragisch, das Schlimmste, das Kindern widerfahren kann.

Gleichzeitig möchte ich euch sagen, dass euer Vater ein Testament hinterlassen hat, das er schon länger aufgesetzt hatte. Er bestimmt uns zu eurem Vormund bis zur Volljährigkeit. Wir übernehmen die Schneiderei und bleiben alle in diesem Haus wohnen. Meine Frau und ich in unserer Wohnung, ihr vier hier oben. Die Türen beider Wohnungen bleiben Tag und Nacht unverschlossen. Ihr könnt jederzeit zu uns kommen, wenn ihr etwas braucht. Die Mahlzeiten nehmen wir gemeinsam hier oben ein.

Euer Vater hat uns auch beauftragt, über eure Ausbildung zu wachen und die Mädchen gut zu verheiraten. Wir werden das gewissenhaft im Sinne eurer Eltern tun. Seid euch also bewusst, dass wir auch in diesen Belangen für euch zuständig sind.

Nein, wir sind kein Vater und keine Mutter. Wir möchten auch nicht so genannt werden. Sprecht uns einfach in der dritten Person an, das fühlt sich für alle Beteiligten am natürlichsten an, denke ich.

Ich muss jetzt zurück an die Arbeit, aber meine Frau wird mit euch kurz den Tagesablauf generell durchgehen und euch bei den Vorbereitungen für morgen helfen. Wenzel und Franz, ihr geht ab morgen wie gewohnt zur Schule. Für heute und den Tag der Beisetzung seid ihr dort entschuldigt.

Auguste und Antonie, ihr werdet den Tag ab sofort mit meiner Frau verbringen. Sie hat ausreichend Zeit, es bedarf keiner Kindermädchen mehr.

Hat jemand eine Frage?«

Die Kinder schütteln die Köpfe. Auguste liegt die Frage auf der Zunge, wann denn die Beisetzung sei, aber sie spricht sie nicht aus. Sie will es nicht wissen, sie will nicht, dass die Mutter unter die Erde geht.

Ihre drei Geschwister plagen auch Gedanken rund um den Abschied von den Eltern, wenn auch unterschiedliche.

Wenzel denkt, wenn die Mädchen doch gleich mitgehen würden.

Franz denkt, dieses Ende hat die Mutter nun auch wieder nicht verdient.

Und Antonie fragt sich, wieso sie verheiratet werden soll. Die Eltern waren das auch gewesen und es hat ein böses Ende genommen.

Da keine Fragen von den Kindern kommen, steht der Geschäftsführer auf, umarmt jedes Kind flüchtig und verlässt die Küche.

Da sitzen sie nun, die vier Vollwaisen, und vor ihnen steht die Frau, von der sie nie gedacht hätten, dass sie jemals für sie kochen, geschweige denn für sie da sein würde.

Die Frau des Geschäftsführers meint noch, sie werde alles tun, damit sie gut miteinander zurechtkämen. Dann dreht sie sich um, stellt das Geschirr zur Waschwanne und sagt:

»Wir wollen jedoch von Anfang an darauf achten, dass die Arbeit gerecht verteilt ist. Ich werde für euch kochen, ihr seid für die Sauberkeit der Küche zuständig. Wenzel, du bist alt genug, um deinen Geschwistern zu zeigen, wie man das alles erledigt. Ja, die Mädchen sind noch klein, aber früh übt sich, wer einmal gut verheiratet werden will. Nicht wahr?«

Dann verlässt sie den Raum.

Die Kinder sitzen noch eine Weile um den leeren Tisch, die Stille ist erdrückend. Sie lauschen ins Nichts hinein, als hofften sie, die Tür möge sich öffnen und die Eltern mögen wieder vor ihnen stehen.

Wortlos machen sie sich gemeinsam an die Arbeit, spülen, trocknen und kehren, wie sie es bei der Mutter gesehen haben. Sie hinterlassen eine fein säuberlich aufgeräumte Küche, bereit für das nächste Essen einer Familie, die keine Familie mehr ist.

Nachmittags bereiten Wenzel und Franz unter Aufsicht der ‚Frau von unten‘ den nächsten Schultag vor.

Sie will es so. Ja, die Kinder haben keine Eltern mehr, das ist tragisch, aber ihre Aufgabe ist es, die Kinder im Sinne ihres Vaters aufs Leben vorzubereiten. Punkt.

Die Mädchen sitzen einstweilen unbeachtet und nutzlos in ihren Zimmern. Kein nettes Wort, keine lieben Gesten, wie sie sie von der Mutter so oft bekommen hatten. Die Frau von unten kennt nur den Schein, nicht das Sein. Das ist nun auch das Schicksal von Auguste und Antonie.

Am vierten Tag nach ihrem Tod werden die Eltern auf dem evangelischen Friedhof von Biala beigesetzt. Es sind viele Kunden und Bekannte gekommen, auch aus Breslau, richtige Freunde hatten die Eltern in Biala nicht gehabt, sie waren Zugezogene geblieben.

Die Zeremonie ist eine schlichte, es gibt keine Segnung, der Pfarrer gibt ihnen zwar einen Platz für ihren ewigen Frieden, aber nicht mehr. Die Mutter gilt als Mörderin und Selbstmörderin. Und dem Vater in ein und derselben Beisetzung den Segen der Kirche zu geben, während die Mutter wortlos in die Erde geht, das will man den Kindern ersparen. Also einigt man sich diplomatisch auf gar keine Segnung, lediglich ein paar schöne Worte für Beide.

Die Kinder stehen wie die Zinnsoldaten in erster Reihe. Dahinter stehen die Großeltern aus Breslau und rundum, in vielen Reihen, deren Ende man kaum sehen kann, stehen die Kunden. Einige von Ihnen tragen dem Vater zu Ehren ihre leichten Frühlings-Capes.

Antonie und Auguste weinen unaufhörlich.

Franz kämpft mit den Tränen, vor allem als die Mutter ins Grab gesenkt wird. Wenzel steht nur da, mit versteinerter Miene, als sei es die Beisetzung irgendwelcher fremder Personen.

Der Großvater kann seinen Schmerz nicht verbergen und schluchzt lauthals, die Großmutter lächelt, wie eine Geisteskranke, denkt Wenzel, und liegt damit nichts so falsch.

Dann beginnen die Beileidsbekundungen. Eine kalte, feuchte, dicke oder dünne Hand nach der anderen. Und unzählige Gesichter, die die Kinder noch nie gesehen haben.

Bis auf eines. Auf einmal steht da August, jener Bekannte der Mutter, der hübsche junge Mann aus dem Park und von damals auf der Straße, als Wenzel die Schule verließ.

Wenzels Augen verengen sich, er weigert sich dem Mann die Hand zu geben, und als dieser zu den Mädchen weitergeht, spuckt Wenzel ihm nach. Nicht nur ein Mal, Wenzel spuckt und spuckt, solange er den Mann nur irgendwie treffen kann.

August bewahrt Haltung, gibt Franz die Hand und drückt dann die Mädchen, seine Töchter, fest an sich.

Wenzel will zu ihnen stürzen, der Großvater packt ihn aber am Kragen und zerrt ihn an sich.

Gut, denkt Wenzel, wenn ich es nicht zeigen darf, dann sage ich es eben.

»Der Bock findet die Hure auch im Tod, ist es nicht so?«, brüllt er laut in die Menge.

August trifft jedes Wort wie ein Pfeil mitten ins Herz. Er muss Ruhe bewahren, blickt nicht nach Wenzel, entgegnet nicht ein Wort, küsst die Mädchen auf die Stirn und wendet sich dann den Großeltern zu, die ihn beide mit Blicken wissen lassen, wie sehr sie mit ihm leiden.

Danach verlässt er den Friedhof, für ihn ist hier kein Platz.

Unter den letzten, am Grab erscheinenden Trauergästen ist ein feiner Herr, in Begleitung einer hübschen Frau mit einem noch hübscheren jungen Mädchen.

»Grüß dich, Kutscherer«, sagt der Großvater knapp.

Der feine Herr reicht ihm die Hand und Wenzel scheint es, als lächle er den Großvater milde und mitleidig an.

»Tu mir den Gefallen und bezeuge uns kein Beileid. Nimm Abschied von den Verstorbenen, das reicht. Mehr wäre der reinste Hohn,«, flüstert der Großvater dem feinen Herrn leise aber bestimmt zu.

Aber der feine Herr Kutscherer hat sich noch nie sagen lassen, was er zu tun oder zu unterlassen hat.

»Mein Beileid, Herr Doktor Laurenz und gnädige Frau Laurenz. Welch ein schmerzlicher Verlust und dann auf so ungewöhnlich tragische Art und Weise.

Aber weil gerade zuvor das Wort gefallen ist. Dort in der Erde liegt dann wohl noch ein Bock und es sei dahingestellt, ob die beiden Verstorbenen und sie unsere Beileidsbekundung verdienen.

Nun denn, wir wollen trotz allem in diesem Augenblick das Herz über den Verstand stellen.

Das wäre dann wohl zu Lebzeiten auch die Verantwortung ihres Schwiegersohnes gewesen,« sagt der feine Herr laut und schiebt die junge Frau und das Mädchen vor sich weg vom Grab.

Beim Vorbeigehen sieht er Wenzel in die Augen. Der Junge wie der Vater denkt er, das gleiche jagende, stechende Graublau, dieselbe Härte und Disziplin in den Augen.

Wenzel wiederum sieht das Mädchen an und erkennt den Blick des Vaters. Ihre Augenfarbe ist zwar eine andere, aber genau so hat ihn der Vater oft von unten heraus angesehen, wenn er an einem Kleidungsstück nähte und Wenzel ihn unterbrach. Nachdenklich, vorwurfsvoll, fast etwas erbost und gleichzeitig melancholisch. Ein seltsamer und seltener Blick, ein Schneeberg Blick.

Wenzel versteht die Welt nicht mehr.

Wieso hat dieses Mädchen exakt diesen Blick, wer ist sie und was will sie hier am Grab der Eltern.

Aber genug der Gedanken, da kommen schon wieder die Tränen und die soll niemand sehen. Wenzel senkt den Blick und will ihn erst wieder heben, wenn alle Trauergäste gegangen sind.

Was bleibt ist der Gedanke: Das Weib ist schlecht.

Das und nur das haben ihn die letzten Wochen gelehrt, das wird er sich merken.

Den Kutscherer und seine Frauen wird er schnell wieder vergessen, sein Leben ist kompliziert genug.

Als nur mehr die Familie oder besser gesagt, das was man noch Familie nennen kann, am Grab steht, hebt Wenzel wieder den Blick, sieht den Großvater an und lässt den Tränen freien Lauf.

Auch die Großeltern verlieren nochmals die Fassung, während der Geschäftsführer und seine Frau zwar ergriffen sind, die Geschehnisse jedoch nüchtern betrachten.

Der Schneider und seine Frau sind beerdigt, nun noch der Leichenschmaus und danach beginnt die Zeit, in der es gilt, den vereinbarten Handel abzuarbeiten. Es steht die Übernahme der Schneiderei und ihrer materiellen Werte gegen die Versorgung der Kinder, bis sie ihre eigenen Wege gehen können.

Ein unemotionales Arrangement, findet das Geschäftsführerehepaar, Leistung gegen Leistung. Dass es um vieles komplizierter werden könnte, ist eine Möglichkeit, die in ihrer Vorstellung schlichtweg nicht existiert.

So stehen sie noch eine Weile, bis alle ausgeweint haben und der Totengräber mit der Schaufel ans Grab tritt.

Nun ist es also doch wahr und endgültig, denkt Wenzel. Die Eltern bleiben dort in der anderen, dunklen, feuchten, modrigen Welt.

Die ersten Schaufeln Erde schlagen dumpf auf die Sargdeckel auf. Die Mädchen und Franz ertragen den Anblick und das Geräusch nicht und laufen zum Friedhofstor.

Wenzel bleibt stehen und sieht jeder Schaufel Erde nach. Vor allem denen, die auf den Sarg der Mutter fallen, bis da nur noch eine schwarze Fläche ist.

So ist es gut, denkt er, geh mit allem was du warst oder gerade nicht warst, und nimm jede Erinnerung an dich mit.

Noch einmal flammt ihn ihm der ganze Hass auf. All die Jahre mit einer Mutter, die in seinen Augen keine Mutter war. All die Jahre, mit Schwestern, die er nie gewollt hat. All die Jahre, in denen er mitansehen musste, wie schlecht es dem Vater in ihrer Familie geht.

Denn der Vater, ja der Vater, er war gut.

Die Mutter nur schlecht.

»Junge, geh bitte zur Seite, wir bringen nun die schwere Marmorplatte, die das Grab deiner Eltern verschließen wird. Es ist zu gefährlich, wenn du weiter hier stehen bleibst«, sagt der Totengräber.

Wenzel gehorcht und geht zum Friedhofsausgang, wo die anderen auf ihn warten. Er schaut noch einmal zurück zum Grab, die schweren Steinplatten liegen nun über den Eltern. Jetzt kann er den Friedhof verlassen, alles hat seine Richtigkeit.

Der Leichenschmaus findet im selben Restaurant statt, in dem die Familie damals auch Ewald und seine Frau verabschiedet hatten. Der Geschäftsführer hat sich für den Ort entschieden. Die Jungen können sich nicht an das Gasthaus erinnern, sie waren damals noch zu klein.

Für die Trauergemeinde ist ein Tisch in der hinteren Stube, direkt an der Fensterreihe reserviert. Der Geschäftsführer hat für dreißig Personen reserviert, sprich für die Familie und die engsten Bekannten und Kunden. Damit haben sie ausreichend Platz, denn der Andrang hält sich in Grenzen. Wie das eben so ist, wenn der Tod ein so tragischer und nicht ganz natürlicher ist. Man hält lieber Abstand.

Wenzel findet das gut so, jede Person zu Ehren der Mutter wäre überflüssig.

Da sitzen sie nun wortkarg und warten bis das Essen kommt. Was auf den Tellern ist, kümmert niemanden wirklich, eigentlich hat auch keiner richtigen Hunger. Es wird lustlos und stumm verspeist, was auf den Tisch kommt.

Wenzel sieht dabei die ganze Zeit auf den Platz hinaus. Dort haben sich die Schüler der nahegelegenen Lehrerbildungsanstalt versammelt, offenbar in einer Pause.

Schick sehen sie aus, in ihrer Schulkleidung, fast nobel. Sie lachen viel, rempeln sich kameradschaftlich und sehen hin und wieder einem hübschen Mädchen nach.

Was würde er dafür geben, auch diese Schule besuchen zu dürfen, später dann, wenn er alt genug dafür ist, denkt Wenzel. Er hat nie verstanden, warum der Vater für ihn den Weg der Schneiderei bestimmt hat, mit all den guten Schulnoten, um die er sich laufend bemüht. Er will lernen, studieren, die Welt kennenlernen. Menschen vermessen, Stoffe schneiden und stets dienen, das ist nicht das seine.

Er hat die Schneidereikammer des Vaters nie gemocht, dessen monotone Arbeitsabläufe mitverfolgt, gesehen wie die gebückte Haltung über Jahre einen gekrümmten Rücken hinterlassen hat, nur leicht aber doch sichtbar.

Das ist nicht sein Weg. Er will aufrecht durchs Leben gehen. Er will den Menschen sagen, was zu tun ist, nicht umgekehrt.

»Was ist mit dir, Junge? Schmeckt es dir nicht?« fragt der Großvater.

Wenzel reißt sich aus seinen Gedanken, schüttelt nur den Kopf, isst weiter, antwortet aber nicht.

Er hört wie der Geschäftsführer die Großeltern fragt, wie oft sie denn die Kinder gerne sehen würden. Die Großeltern sehen sich an und der Großvater will auch schon etwas sagen, als ihm die Großmutter ins Wort fällt.

»Solange wir wissen, dass es ihnen gut geht, ist alles bestens,« sagt sie.

Der Geschäftsführer denkt, das heißt dann wohl, wir sind nicht so sehr erpicht darauf, die Kinder regelmäßig zu sehen. Damit liegt er wohl richtig, denn es kommt keine weitere Erklärung. Es kommt auch kein Vorschlag, dass die Kinder vielleicht in den Ferien nach Breslau kommen könnten, für Wanderungen in die Berge.

Wenzel erfasst die Dimension dieser wenig und doch alles sagenden Unterhaltung. Er weiß nun, dass der Geschäftsführer und seine Frau ihre einzige Stütze sein werden. Aber wenn man weiß, was einen erwartet, dann kann man sich auch darauf einstellen, denkt Wenzel.

Er wird nur noch den Geschwistern erklären müssen, dass die Großeltern sozusagen mit den Eltern gegangen sind.

Das Essen ist schnell gegessen, alles ist gesagt. Der Großvater fragt noch in die Runde, ob jemand noch etwas wolle, und bittet dann um die Rechnung.

Die Verabschiedung ist eine kühle und kurze, nur in den Augen des Großvaters ist ein Hauch von Bedauern zu sehen. Die Großmutter sagt fröhlich Lebewohl. Krank wie die Mutter, denkt Wenzel.

Man werde zu Fuß zum Bahnhof gehen, meint Doktor Laurenz, eine Begleitung sei nicht notwendig.

So trennen sie sich, ohne sich nacheinander umzusehen.

Wie seltsam, denkt die Frau des Geschäftsführers, und nimmt die Mädchen bei der Hand. Fast fühlt sie ein wenig Mitleid mit den kleinen Wesen und mit Franz. Nicht so mit Wenzel, der sie heute mehrmals herausfordernd angesehen hat, so als wolle er sagen, dann lass uns sehen, wie es wird, und wer von uns der Stärkere ist.

Zuhause angekommen verkriechen sich die Kinder in ihren Schlafzimmern. Die Buben und Mädchen schlafen nun getrennt.

Auguste setzt sich aufs Bett zu Antonie, die wieder zu weinen begonnen hat, und versucht Worte des Trostes zu finden.

»Schau, Antonie. Ich weiß, das alles ist furchtbar, aber es hätte noch viel schlimmer kommen können. Stell dir nur vor, wir hätten kein Zuhause mehr oder müssten ins Waisenhaus. Der Vater hat dafür gesorgt, dass wir hier wohnen bleiben können und uns jemand beschützt, bis wir groß sind. Das ersetzt weder den Vater noch die Mutter, aber es ist besser als nichts,« sagt Auguste.

Antonies Antwort trifft sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel.

»Von welchem Vater sprichst du? Das da im Grab ist nicht unser Vater, zumindest war er nie lieb zu uns, ich meine so, wie das andere Väter zu ihren Töchtern sind. Der Mann heute am Grab, der schöne, du weißt schon, der den wir auch öfter mit der Mutter im Park getroffen haben, der war fast immer wie ein Vater zu uns und irgendwie sieht er auch aus wie wir,« entgegnet Antonie.

Auguste erwidert nichts, legt den Arm um ihre Schwester und erinnert sich an die Berührungen und Blicke zwischen der Mutter und dem schönen Mann.

Und auch wenn sie noch ein Kind ist, steigt da ein dunkler Gedanke in ihr auf, dass die nach außen intakte Familie vielleicht gar keine so heile war, wie es den Anschein gehabt hatte.

Heute ist jedoch nicht der Tag, um die Dinge tiefer zu ergründen.

Die Schwestern sitzen noch einen Augenblick so da und sinken dann eng umschlungen in den Schlaf.

Bei Wenzel und Franz ist die Unterhaltung eine andere, härter und gnadenloser.

Wenzel gibt Franz zu verstehen, dass es ab sofort gelte aus ihrer beider Leben etwas zu machen. Franz solle die Mädchen vergessen, sie seien ohnedies nur geduldete Bastarde. Franz solle ihn nicht so erstaunt ansehen. Ob er sich an den gutaussehenden Herrn am Grab der Eltern erinnern können. Diesen jungen Mann, der fast ein wenig wie die Zwillingsschwestern aussehe. Das sei der wahre Vater der Mädchen.

Franz will etwas sagen, Wenzel gibt ihm dazu keine Gelegenheit.

»Kein Mitleid, keine Entschuldigung, Franz. Wir werden die Erinnerung an den Vater ehren und seinen Nachlass sichern, so wie es sich gehört. Es ist unsere Aufgabe, die Mädchen möglichst schnell loszuwerden. So hätte es auch der Vater gewollt und was immer der Wunsch der Mutter gewesen wäre, das interessiert niemanden, denn sie hat sich auch zeitlebens nie wirklich für jemanden außer für den schönen jungen Mann und die Bastarde interessiert,« schießt es wie aus einer Pistole aus Wenzels Mund.

Franz erkennt den Bruder kaum wieder, diese Brutalität und diese unglaubliche Härte.

Dann sieht er Wenzel unter die Matratze greifen und etwas hervorziehen. Es ist die Pistole, mit der die Eltern sich aus dem Leben geschossen haben.

Franz rückt erschrocken von Wenzel ab.

Wenzel lächelt und versichert ihm, er brauche keine Angst zu haben. Die Pistole habe er nur sichergestellt, damit sie beide etwas hätten, mit dem sie sich im Notfall verteidigen können. Er werde die Schusswaffe natürlich nicht gegen andere ohne Grund einsetzen, niemals.

Franz ist sich nach dem heutigen Gespräch nicht mehr so sicher. Er hat Angst, vor allem um die Mädchen. Er steht seinen Schwestern nahe, weiß aber nur zu gut, dass er das dem Bruder niemals sagen darf.

Also macht Franz gute Miene zum bösen Spiel und sagt:

»Ich bin froh dich zum Bruder zu haben, Wenzel. Mit dir an meiner Seite habe ich vor der Zukunft weniger Angst.«

Dass dieses weniger mit dem heutigen Tag eigentlich mehr Angst bedeutet, das weiß nur er.

Franz gibt vor, sich noch rasch waschen zu wollen, und verlässt das Zimmer. In Wirklichkeit will er einen Blick ins Zimmer der Mädchen werden, ob auch alles gut ist.

Leise öffnet er die Tür und sieht wie sie da liegen, in sich verkeilt und eng umschlungen, so als ahnten sie, dass sie in Gefahr sind. Franz tritt ein und deckt die beiden zu. Dann läuft er schnell in die Waschkammer, damit Wenzel keinen Verdacht schöpft.

Wenzel reinigt indessen den Revolver, das Tuch färbt sich noch immer leicht rot.

Die Mutter ist hartnäckig, denkt Wenzel, sie will einfach nicht gehen.

Franz kehrt zurück, legt sich ins Bett und sieht dem Bruder zu, wie er das Tuch betrachtet. Der Ausdruck in Wenzels Gesicht ist furchterregend, findet Franz.

Wenn das sein Bruder ist, dann hat mit dem heutigen Tag eine neue Zeitrechnung begonnen.

Franz erkennt, dass er wachsam werden und Verantwortung tragen muss, für sich und für die Mädchen. So hätte die Mutter das gewollt.

Er hat sie immer geliebt, in seinen Augen war sie keine schlechte Mutter gewesen, nur eben stets ein wenig traurig und oft sehr krank.

Nicht nur ein Mal hatte sich Franz in der Waschkammer versteckt, hinter einem Korb, und mitangesehen, wie der Vater die Mutter traurig und krank machte.

Die Mutter war nicht schlecht und der Vater nicht gut.

Das ist die Wahrheit, die einzige, denkt Franz und er weiß, dass diesmal er recht hat, nicht der allwissende, übermächtige Bruder.