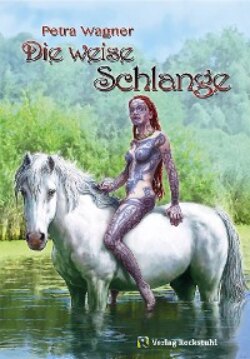

Читать книгу Die weise Schlange - Petra Wagner - Страница 6

Die Spur der Drachen

ОглавлениеBeim ersten Vogelgezwitscher verspürte Viviane den starken Drang, sich ausgiebig zu rekeln, und wäre beinahe vom Ast gefallen. Gerade noch konnte sie sich festklammern und einen erschrockenen Blick nach unten werfen. Prompt wechselten sich bei ihr Blinzeln, Stirnrunzeln, Augenaufreißen und -zukneifen in rascher Folge ab. Nur den Klammergriff behielt sie bei und mit ihm die Erkenntnis.

Sie war wach, kein Zweifel. Doch wieso war sie auf einer knorrigen Buche, erste Etage, aufgewacht?

Von der guten Aussicht – wenn es irgendwann hell würde – mal abgesehen, war ihr Schlafplatz eher ungewöhnlich, ja, geradezu exzentrisch, und noch dazu weit weg von den anderen. Zum Glück war die Astgabel, auf der sie lag, breit und voller Moos, und zwei flauschige Wolldecken sorgten für Behaglichkeit. Dennoch, gemütliche Wärme hin und weite Sicht her – wieso lag sie nicht unten auf der Erde wie jeder normale Mensch?

Das Korma war schuld. Offensichtlich hätte sie nicht so viel von dem Gebräu in sich hineinschütten dürfen. Aber nachdem das Kampfspektakel vorbei war, hatte ihr Merdin auch nicht mehr das Horn weggenommen, sondern sogar höchstpersönlich nachgefüllt.

Nebenbei hatte er Viviane mit saftigem Braten und anderen Leckereien versorgt und sie mit ihren neuen Drachenbrüdern und -schwestern bekannt gemacht. Durch seinen Vater kannte er alle und Viviane fühlte sich sehr geehrt, weil sich der höchste Druide eine ganze Weile nur mit ihr unterhielt.

Zum Beispiel fand er es interessant, dass auch Vivianes Clan Cernunnos als Gott der Anderswelt verehrte. Noch mehr faszinierte ihn, dass sie beide die gleiche Augen- und Haarfarbe hatten – so grün wie Moos und so rotbraun wie das Holz des fernen Mahagoni –, während sein Sohn die blauen Augen und kupferroten Haare seiner Mutter hatte. Manch einer hätte darin ein Zeichen gesehen, lachte er; schon waren sie im Gespräch über Vivianes Blasrohrschießen und umringt von vielen Bewunderern.

Bis in die Nacht hinein hatten sie gefeiert, geredet und getanzt – nicht nur zu den mitreißenden Trommelklängen, sondern auch zu anderen Instrumenten und Gesang, denn einige der Drachenkrieger waren Barden und beherrschten die Kunst der Unterhaltung auf das Vortrefflichste.

Natürlich gab es auch andere, die recht passabel singen oder Instrumente spielen konnten, und nach dem siebten oder achten Horn voll Korma fiel Viviane ein, dass auch sie dazugehörte. Sie hatte extra ein paar lustige Tanzlieder eingeübt.

Weil sie nackt zu ihrer Initiation kommen musste, hatte sie Uathach nicht nur mit dem Bereitstellen der Pferde beauftragt, sondern auch damit, ihre kleine Zinnpfeife mitzubringen.

„Beim Geweih von Cernunnos“, stöhnte Viviane beim Gedanken an diese Erinnerung und hielt sich die Augen zu. „War das peinlich.“ Mit langsamen Bewegungen schob sie sich auf dem Ast rückwärts und kroch unter die Decken. Jetzt dämmerte es langsam, auch bei ihr im Kopf.

Nach der höchst speziellen Ankunft der Pferde hätte sie es eigentlich wissen sollen, aber nein, betrunken wie sie war, hatte sie quer über die Lichtung nach ihrer Tin Whistle gebrüllt. Uathach hörte sofort, schlenderte gemächlich zu ihr herüber und verkündete lauthals, gleich gäbe es was zu bestaunen – und der Drache auf ihrer Brust schien zu grinsen, als sie sich das letzte Stück Hirschbraten in den Mund schob.

Das kam Viviane nun doch etwas verdächtig vor. Sie stützte ihr Kinn auf Merdins Arm, damit sie besser über ihren ausgestreckten Finger sehen konnte, und rief: „Has mein Dn Whsle midbrachd, wie ichs dir g’sagd hab, hicks?!“

„Ja, hab ich bei mir, keine Bange“, rief Uathach sehr gut verständlich zurück, obwohl sie zweimal so viel getrunken hatte wie Viviane und sich nebenbei den Fleischsaft aus den Mundwinkeln leckte.

Zwar konnte Viviane höchstens halb so gut sprechen, dafür aber mindestens doppelt so viel sehen, und eine kleine Zinnpfeife – weder in zweifacher noch in dreifacher Ausfertigung – sah sie nirgendwo an Uathach.

„Wo hasse dnn versdegd“, hatte sie deshalb gelallt und ihre nackte Freundin von Kopf bis Fuß beäugt. Diese griff sich feixend zwischen die Beine und Viviane konnte nur noch „bloß nicht!“ kreischen.

Uathach hatte losgejohlt und alle anderen auf der Lichtung gleich mit – hundert wiehernde Pferde waren nichts dagegen.

„Dieses Wahnsinnsweib macht mich fertig“, jammerte Viviane nun, unter ihren Decken und mit ordentlicher Aussprache. Selbstverständlich hatte Uathach die Tin Whistle nicht zwischen den Beinen versteckt, sondern in ihrer riesigen, blonden, steif aufgetürmten Haarmähne; in ihrer Trunkenheit war sie der Freundin gründlich auf den Leim gegangen. Während Uathach spöttisch grinste, hatte sie zu ihr aufgeblickt wie der Ochs vorm Scheunentor; sämtliche Krieger hatten sich gebogen vor Lachen.

Viviane zog ihre Decken fester um sich und seufzte. Einmal im Leben hatte sie so richtig Eindruck schinden wollen und alle, wirklich alle, hatten sich auf ihre Kosten amüsiert; es war schon arg beschämend. Am besten versteckte sie sich hier unter den Decken und wartete, bis keiner mehr da war. Unvermittelt huschte ein Grinsen über ihr Gesicht. Sie hatte einen Beitrag zur Unterhaltung leisten wollen? Nun, aus Sicht der Krieger war ihr das wohl bestens geglückt; alle hatten einen Heidenspaß gehabt. Viviane kicherte in sich hinein. Ja sie prustete los, als sie die Szene noch einmal vor Augen sah und sich unter die Krieger mischte. Von hier aus war beste Sicht auf den Ochs vorm Scheunentor und sie hatte wirklich gut lachen.

„Vivian“, flüsterte da jemand unter ihr. „Geht es dir besser?“

„Besser? Gings mir schon mal schlechter?“

Viviane gluckste und lugte – samt Decken über dem Kopf – zwischen ihrer Astgabel hindurch in Richtung Stimme. Der Sonnenaufgang nahte zwar noch nicht, aber mittlerweile war es vor ihrer wolligen Höhle hell genug, um Umrisse zu erkennen.

„Akanthus! Beim Geweih …“ Hastig versuchte sie, sich in eine ehrerbietige Position zu bringen und rutschte auf der Astgabel herum – es war aussichtslos. Sie ächzte und schnaufte zwischen ihren Decken, Waffen, Händen, Füßen und Knien so ärgerlich vor sich hin, dass ihr Lehrmeister lachen musste.

„Ja, ich bin das. Ganz allein und privat, wohlgemerkt. Daher keine Umstände, keine Zustände oder was du sonst bekommst, wenn ich eine Antwort haben will.“ Er gluckste vergnügt. „Ich wollte mich nur erkundigen, ob meine Hypnose gewirkt hat.“

„Deine … Hypnose? Gewirkt?“

Viviane beugte sich so abrupt vor, dass sie fast wieder vom Ast gefallen wäre, doch mittlerweile hatte sie Übung im Festhalten und die Sicht wurde auch langsam besser. Akanthus stand vollkommen entspannt drei Schritte von ihr weg unter der Buche und betrachtete durch die kahlen Äste hindurch einen blass-blauen Lichtstreif am Himmel.

„Es war bloß eine ganz leichte Hypnose“, erklärte er dermaßen langsam, als hätte er eine Kriegerin vor sich, die den Wettstreit im ‚Korma-Trinken‘ gewonnen hatte. „Du hast ziemlich neben dir gestanden. Ein erholsamer Schlaf schien mir richtig. Beim ersten Vogelgezwitscher solltest du wieder aufwachen.“

„Gezwitscher?“ Viviane spitzte die Ohren. „Ah, jetzt fällt mir das auch auf. Unsere gefiederten Freunde machen ein Heidenspektakel, damit unsereins den Tagesanbruch nicht verpasst. Apropos nichts verpassen …“ Sie leckte sich die Lippen und befühlte ihren Hals. „Ich glaube, ich habe das ganze Korma wieder hergegeben.“

„Das scheint mir auch besser. War eben dein erstes Besäufnis mit Korma. Das hat bis jetzt jeden umgeworfen.“ Akanthus zuckte die Schultern. „Glaube mir, ich kenne mich da aus. Beim nächsten Mal hörst du rechtzeitig auf.“

„Auf ein nächstes Mal kann ich gut verzichten.“ Viviane stöhnte leise vor sich hin und legte ihren Kopf vorsichtig auf dem Ast ab. Offenbar hatte sie von ihrem kleinen Lachanfall Kopfschmerzen bekommen. „Ich kann also davon ausgehen, dass ich ohne Hypnose schlimmer dran wäre“, seufzte sie mit geschlossenen Augen.

„Ganz recht.“ Akanthus betrachtete immer noch den breiter werdenden Schimmer durch die Äste und schmunzelte. „Aber die Buche hast du dir selbst als Schlafplatz gewählt.

Damit hatte ich nichts zu tun. Ehe ich mich versah, warst du oben und hast geschlafen. Wir konnten dich nur noch zudecken.“

„Danke dir und wem auch immer für die Fürsorge“, murmelte Viviane und wedelte schlaff mit der Hand. „Ich versuch mal den Abstieg.“

Nachdem sie sich mühsam von der Buche gehangelt und die Wolldecken hinter sich hergezogen hatte, ließ sie ihren Blick über die Lichtung schweifen. All ihre Drachenbrüder und -schwestern lagen ordentlich unter Decken im tiefen Schlummer, nur Akanthus stand da und machte einen vollkommen ausgeruhten Eindruck.

„Ich geh mal kurz in den Wald. Ich finde den Weg, so düster ist es ja nicht mehr.“ Viviane schaute ein wenig verlegen drein und legte umständlich die Decken zusammen. Dann fügte sie rasch hinzu: „Versteh mich nicht falsch, Akanthus. Das Licht ist zwar noch fahl, aber ich kenne deine Sehkraft, und ich bin mir des ramponierten Anblicks wohl bewusst, den ich dir biete. Darf man eigentlich nur zur Initiation in den See oder …?“

„Jederzeit“, lachte Akanthus und zeigte auf seine feuchten Haare, die Viviane jetzt erst auffielen. „Jeder darf im See schwimmen, nicht nur Drachen. Achte jedoch auf den Sog in der Mitte, besonders jetzt, da du nicht ganz bei Kräften bist.“

„Keine Bange, ich werde mich am Ufer halten. Da komme ich gar nicht erst in Verlegenheit, zu ertrinken. Und ich nehme Dina mit, die kann mich zur Not retten. Ich habe meine Lektion gelernt.“

„Ich werde hier auf dich warten. Nimm die auch gleich mit.“

Akanthus überreichte ihr ein paar Tücher – ein winziges aus Wolle, mit dem ihr Uathach gestern die Zähne poliert hatte, und zwei große Leintücher, die ihr ebenfalls bekannt vorkamen. Unwillkürlich musste Viviane schmunzeln, wenn es auch wehtat. Vorsichtig setzte sie sich in Bewegung.

Zurück kam sie mit Tüchern um Kopf und Schultern gewickelt und leichtem Schritt. Die freudige Begrüßung durch Dina, der Wald, das kalte Wasser – das alles hatte ihr gutgetan. Akanthus hielt ihr gleich eine Schale mit Gerstenbrei hin und schaute so lange streng drein, bis sie alles in sich hineingelöffelt hatte, ob sie wollte oder nicht. Danach zeigte er wieder sein väterliches Lächeln und forderte Viviane auf, ein Stück des Wegs mit ihm zu gehen. Müßig schlenderten sie über die Lichtung, vorbei an den Drachenkriegern, die dicht gedrängt um die Erdöfen schliefen. Viviane sah ihre Körper nun deutlich unter den Decken und überlegte, wie einfach es wäre, sie hier und jetzt zu überfallen, doch Akanthus schwärmte frohgemut von der gestrigen Feier und davon, wie gut ihr Kampfspektakel ausgesehen hatte. Kein Drachenkrieger wachte auf, niemand machte sich Sorgen. Über die Absicherung solcher Feste hatte sich Viviane noch keine Gedanken gemacht und Akanthus ließ ihr ohnehin keine Zeit zum Grübeln.

„Ich möchte mit dir über deine Zukunft sprechen“, begann er ein neues Gesprächsthema und führte sie zu einem Apfelbaum, der so schief stand, dass man sich mühelos darauf setzen konnte. Mit einladender Geste deutete er auf eine bequeme Stelle und nahm selbst auf einer Astgabel gegenüber Platz.

Viviane schaute ihm aufmerksam in die blauen Augen und wartete geduldig auf das, was er zu sagen hatte. Aus Erfahrung wusste sie, dass er nicht duldete, wenn man vorschnelle Fragen stellte oder gar dazwischenredete.

„Ich muss dich heimschicken“, sagte er ruhig und dennoch in einem Ton, der keinen Widerspruch zuließ. „Nichts von dem, was ich dir nun mitteile, darf nach außen dringen. In die Gründe für meine Entscheidung werden nur Druiden eingeweiht, selbstverständlich auch die in deiner Heimat. Das lass allerdings meine Sorge sein, du weißt, ich habe Mittel und Wege. Bei dieser Gelegenheit werde ich dich auch gleich bei deinem König ankündigen. Falls jemand fragt, warum du deinen Leuten nicht selbst geschrieben hast, sag einfach, du wolltest sie überraschen. Das wird dir jeder glauben und es ist nicht mal gelogen, wenn du vergisst, zu erwähnen, dass du selber überrascht warst.“

Akanthus warf einen prüfenden Blick auf Viviane, die sich redlich mühte, ihre Verblüffung zu verbergen, und fuhr fort: „Dein Hab und Gut habe ich bereits zur dritten Station deiner Reise vorausgeschickt. Dort erwarten dich auch noch ein paar Extravaganzen, denn ich will eine vornehme Römerin aus dir machen, um dich in römisches Gebiet zu schicken. Alles Weitere ist geplant und in die Wege geleitet.“

Viviane klappte der Mund auf. Schnell machte sie ein verhaltenes Gähnen daraus und hütete sich, irgendetwas zu sagen.

„Ich weiß, du hast dich darauf eingerichtet, hierzubleiben, doch der schwere Kampf, für den wir uns alle rüsten, ist bis auf Weiteres verschoben worden. Meines Wissens wird er noch etwa zwei Jahre auf sich warten lassen. Die große Entfernung zu deiner Heimat wird also für eine Rückkehr kein Problem darstellen.“

Viviane nickte vorsichtig, sie war nun doch etwas verwundert. Der seit Jahren, ach was, seit Jahrzehnten geplante Vernichtungsfeldzug der Römer gegen die britannischen Druiden würde also nicht stattfinden, jedenfalls jetzt noch nicht. Akanthus musste es wissen, er hatte zahllose Berichterstatter, von denen die Römer nichts ahnten.

„So ist es“, bestätigte er, als hätte er ihre Gedanken gelesen. „Sämtliche meine Späher berichten das Gleiche: Der Kampf, den die Römer gegen uns Druiden im Sinn haben, muss warten. Im Moment sind sie nicht dazu in der Lage, gegen uns ins Feld zu ziehen, oder besser gesagt: Sie sind im Moment noch zu schwach, um es mit uns Druiden aufzunehmen.“

Trotz ihrer Vorsicht konnte Viviane nicht anders, sie musste kichern.

Auf Akanthus’ Gesicht machte sich ein verschwörerisches Grinsen breit, bevor er weitersprach: „Natürlich werden wir die gewonnene Zeit nutzen, um noch mehr Druiden vor den Römern in Sicherheit zu bringen. Und auch dazu, den Kampfgeist der römischen Truppen weiter in die Knie zu zwingen. Es hat eben seine Vorteile, in den Bergen zu leben, umgeben von Stämmen, die den Römern Einhalt gebieten. Die Wölfe mögen sich den Osten Britanniens einverleibt haben, aber am Westen werden sie sich die Zähne ausbeißen. Dafür werde ich mit meinesgleichen sorgen.“ Feierlich legte sich Akanthus die Hand aufs Herz, um seine Rede zu bekräftigen. „Der Westen ist und bleibt unser, so wahr ich ein Silurer bin und Anführer der Drachenkrieger. Und ich bin froh, meine Tochter, sehr froh, dich an meiner Seite zu wissen, wann immer ich dich brauche.“ Sein Blick glitt über Viviane, die ihn gebannt beobachtete, und er zeigte wieder das von ihr so geliebte väterliche Lächeln. Unvermittelt wurde daraus ein verschmitztes, ja, ein verschlagenes Grinsen. Er rieb sich die Hände und gluckste erfreut: „Im Kampf gegen die Römer sind nicht nur Berge und Verbündete von Vorteil. Es ist auch recht nützlich, dass ihre eigenen Söldner kaum gebildet sind.“

Akanthus zog seine buschigen Augenbrauen hoch und schaute erwartungsvoll drein. Nun war für Viviane der richtige Moment gekommen, ihre Gedanken zu äußern.

„Die machthabenden, gebildeten Römer verstehen nicht, warum ihnen genau diese Unwissenheit zum Verhängnis werden könnte. Mit wahrer Meisterschaft betreiben sie Volksverdummung, um ihre niederen Stände im Zaum zu halten. Und wirklich erschaffen sie dadurch viele Krieger, die marschieren und gehorchen und töten für Sold, weil ihnen sonst nichts anderes übrig bleibt.“

Viviane zog verächtlich die Mundwinkel herab, was Akanthus zu eifrigem Nicken animierte, und sie fuhr fort: „Doch jeder Söldner, egal woher, fürchtet sich vor dem, was es mit sich bringt, einen Druiden zu töten. Er weiß: Wir Druiden sind den Göttern nahe. Wir Druiden bewahren das, was die Götter uns geschenkt haben. Wir streben nach Wahrheit und höchster Moral. Wir forschen, handeln und herrschen weise. Und die Götter sehen mit Wohlwollen, wie wir Brücken bauen aus Wissen, Weisheit und Gedenken, wie wir Götter und Menschen verbinden in jedem Clan, jedem Stamm, überall auf der Welt. Was also tun die Söldner, wenn sie gegen den Willen der Götter handeln sollen, wenn sie Druiden töten sollen, nur weil die Römer Angst vor unserer Macht haben?“

Viviane rutschte vom Apfelbaum und hob Achtung heischend den Finger. Dann tat sie, als würde sie mit Schild und Schwert in einem Schildwall stehen und Akanthus prustete los, als ihre Beine zu schlottern anfingen.

„Rufen sie: ‚Führt eure Schlacht doch selbst?‘ Nein, sie brauchen ja ihren Sold. Also fühlen sie lieber die kalte Angst ihre Beine hinaufkriechen, nehmen die Rache der Götter für eine Handvoll Münzen in Kauf und hoffen, irgendwie drum herumzukommen. Doch welcher Gott wird ihnen vergeben, wenn sie seinen Mittler getötet haben, oder zwei, oder gar noch mehr? Die überirdischen Götter, die irdischen Götter, die unterirdischen Götter – sie werden richten, wann es ihnen passt, wo es ihnen passt und wie. Schlimme, sehr schlimme Tode harren den Frevlern. Kein Gott wird sich ihrer erbarmen, kein einziger. Und wenn die Söldner schließlich in der Anderswelt landen – beim Geweih von Cernunnos –, dann warten die von ihnen getöteten Druiden und wer weiß wie viele Feinde noch auf sie.“

Viviane kauerte sich hinter ihren imaginären Schild und klapperte laut mit den Zähnen.

„So ist es“, gluckste Akanthus und seine buschigen Augenbrauen wackelten vergnügt. Für Viviane war dies das Zeichen, mit dem Zittern aufzuhören und weiterzureden. Rasch setzte sie sich wieder ihrem Lehrer gegenüber.

„Je mehr ihre Söldner hier in Britannien Angst vor unseren Fähigkeiten bekommen, desto besser. Je mehr Druiden sich an strategisch günstigen Stellen verteilen, desto besser. Nun frage ich mich …“ Sie richtete sich betont gerade auf und schaute Akanthus fest in die Augen. „… wieso kann ich nicht hierbleiben und mithelfen, damit unser Ruf noch angsteinflößender wird? Ist die Heimkehr in mein Land wichtiger?“ Sie legte den Kopf schief. „Ist meine Heimat in Gefahr?“

Akanthus’ Blick verdüsterte sich und Viviane lief ein Schauder über den Rücken. Plötzlich hatte sie Angst, die fröhlichen Briefe ihrer Familie falsch verstanden zu haben.

„Nein, nein“, rief Akanthus und hob beschwichtigend die Hände. „Deiner Sippe geht es gut. Deinem Clan geht es gut. In deinem ganzen Land ist alles in Ordnung.“ Er seufzte. „Noch.“

Viviane kniff die Lippen zusammen, damit ihr keine Frage entschlüpfte, und schaute weiterhin abwartend zu ihrem Meister.

„Diesmal brauchte ich nicht einmal Späher, um das zu erfahren“, brummte Akanthus und bedeutete ihr, mit ihm zu kommen. Er führte sie zum Rand der Lichtung, wo eine Decke im Gras lag, und bat sie mit einladender Geste, Platz zu nehmen.

„So schlimm?“, rutschte es Viviane heraus und sie biss sich schnell auf die Lippe – zum einen, weil sie unaufgefordert gesprochen hatte, zum anderen, weil ihr der Kopf plötzlich wieder schmerzte.

Doch Akanthus war nicht ungehalten aufgrund ihrer Zwischenfrage. Er kramte sogar einen kleinen Weidenzweig aus seiner Gürteltasche und hielt ihn ihr mit besorgtem Blick hin.

„Salix? Nein, danke dir“, seufzte Viviane und hob abwehrend die Hand. „Mein Schädel tut weh, als hätte mir Uathach einen ganzen Weidenbaum übergezogen, aber ich will keine Medizin. Ich finde, ich habe die Schmerzen verdient. Wenn das nächste Besäufnis ansteht, werde ich mich besser erinnern.“ Mit verkniffener Miene setzte sie sich vorsichtig auf die Fersen und wartete, dass Akanthus seine Rede fortführte.

„Nun, es ist wirklich so schlimm, wie du guckst, Vivian“, murmelte er und verstaute das kleine Stück Weide wieder in seiner Gürteltasche. „Wie du inzwischen weißt, haben wir auch einen Chatten in unserem Bund.“

Akanthus deutete auf eine Decke ein Stück abseits, die sich nun bewegte. Der darunterliegende Drachenkrieger stand allerdings nicht auf. Er hob nur eine Hand, um zu zeigen, dass er da war.

„Sobald dein Drachenbruder erfuhr, dass du eine Hermundurin bist, hat er mir berichtet.“

Akanthus holte tief Luft und ließ diese langsam wieder ausströmen. „Er hat mir berichtet, die Chatten würden einen Krieg gegen die Hermunduren planen. Er wird noch dieses Jahr stattfinden. Du musst nach Hause, Vivian. Nicht zu eilig, aber besser vor Beltane. Und bitte vergiss nicht: Zu niemandem ein Wort darüber. Nur unter Druiden, sonst könnte eine Panik im Land ausbrechen. Und das wäre fatal. Es stünde arg schlecht um deine Heimat, wenn deine Leute flüchteten, bevor die Chatten kommen.“

„Oh ja, das wäre ein gefundenes Fressen für die Chatten. Aber eins verstehe ich nicht“, murmelte Viviane. „Wieso wollen sie sich meine Heimat einverleiben? Ich meine, die Chatten haben zwar schon immer über die Stränge geschlagen; mal ein Viehdiebstahl hier, mal ein gestohlenes Schaffell da … ich schätze, das ist nun mal so, wenn man nach Westen hin an ein berühmt-berüchtigtes Kriegervolk grenzt. All ihre unzivilisierten Sitten, wenn sie zum Krieger aufsteigen … Doch bis jetzt hat sich das stets in Grenzen gehalten. Wieso wollen sie auf einmal Krieg gegen unser ganzes Volk führen? Gut, wir sind friedlich und haben keinerlei Interesse daran, das zu ändern; wir schöpfen schließlich unseren Wohlstand aus diesem Frieden. Aber die wissen doch, wie groß wir sind und wer alles zu unserem Hauptstamm gehört. Alle Unterstämme der Sueben stehen hinter uns. Die Chatten können es sich schlichtweg nicht leisten, mit uns allen im Clinch zu liegen. Und wenn du einen Feind nicht besiegen kannst …“

„… dann mache ihn zum Freund. Korrekt.“

Akanthus tätschelte Viviane die Schulter. Er hatte die Augenbrauen hochgezogen, wartete also noch auf eine geistreiche Erkenntnis ihrerseits.

Viviane strengte ihren schmerzenden Kopf an, doch sie fand einfach keine sinnvolle Schlussfolgerung, die den Ansprüchen ihres Lehrers genügte.

„Was würde am Ende Sinn ergeben?“, überlegte sie dennoch laut und hoffte, nun möge ihr des Rätsels Lösung einfallen. Akanthus sah sie genauso wissbegierig an, wie sie sonst immer ihn.

„Nun gut, meine Überlegung ist folgende: Ohne Verbündete, mächtige Verbündete wohlgemerkt, haben die Chatten keine Chance und da kommen nur die Römer in Betracht. Aber: Die Römer sind nicht nur mit den Chatten befreundet, sie sind auch mit uns Hermunduren befreundet. Wieso sollten sie diesen Frieden riskieren? Die haben ihre Lektion gelernt, die trauen sich nicht noch mal über unsere Reichsgrenze, egal an welcher Stelle. Daraus folgt: Wenn die Chatten uns allein besiegen wollen, müssen sie schneller von Westen anrücken, als unsere Verbündeten von Osten über den Thuringer Wald kommen. Es sei denn …“

Vivianes Augen wurden schmal, bevor sie knurrte: „Es sei denn, die Römer haben sich heimlich mit den Chatten verbündet und legen unsere Verbündeten im Osten lahm. Das wäre zu schaffen. Die Römer müssten nicht mal fremden Boden betreten, ihre Reichsgrenze schließt ja – wie praktisch – an Suebenland. Ein paar Gerüchte, mysteriöse Truppenbewegungen … schon wären die Sueben samt Unterstämmen in Alarmbereitschaft, denn auch sie haben ihre Lektion gelernt. Wenn die eigene Heimat in Gefahr ist, kommt uns kein Verbündeter zu Hilfe. Und Chatten gegen Hermunduren, das ist wie Wölfe gegen Schafe. Aber warum? Warum?“

Viviane schüttelte den Kopf und warf die Hände darüber, was in ihrem Zustand beides eine schlechte Idee war. Hastig sprang sie auf, würgte und rannte in den Wald.

Als sie nach geraumer Zeit zurückkam, saß Akanthus immer noch so da, wie sie ihn verlassen hatte.

„Musste mir noch mal die Zähne polieren und viel gurgeln und Füße waschen“, murmelte sie, während sie sich besonders ehrerbietig auf die Fersen setzte.

„Hast du dabei die Nuss geknackt?“

„Nüsse knacken? Am See, zu Ostara? Ach so.“

Viviane schmunzelte. Bilder und Sprache zu kombinieren war typisch für Druiden.

Damit konnte man das Wissen gut im Kopf behalten. Ganze Geschichten entstanden nur deshalb, um sich viel Wissen leicht zu merken. Die Mythen vom Lachs der Weisheit oder von klugen Raben kamen nicht von ungefähr. Aber dass Raben wirklich Nüsse auf Wege legten, um sie von Pferdehufen oder Wagenrädern knacken zu lassen, nutzte ihr im Moment nichts – auch wenn Raben die Symboltiere der Druiden waren.

„Nein, ich kann diese Nuss nicht knacken. Ist zu hart für mich und kein Wagen in Sicht.“

Zu ihrer Erleichterung lächelte Akanthus nachsichtig und sagte: „Merkwürdig. Du hast extra einen Umweg gemacht und mich hier warten lassen.“

„Nun ja, ich wollte dir doch nicht mit stinkendem Atem und Füßen gegenübersitzen. Da bin ich also schnell zum See gerannt und dann erst hierher zurück. Ein Umweg über drei Ecken schien mir besser, als meinem Meister …“

„Schon gut, schon gut“, gluckste Akanthus und tätschelte Vivianes Schulter. „Umwege dauern eben länger, aber wenn sie sich lohnen … Und was passiert, wenn zwei sich streiten?“

„Na, ist doch klar wie ein Gebirgsbach, da freut sich der dritte.“ Viviane nickte überzeugt, sie hatte das selbst oft ausgenutzt. Kaum schwelgte sie in Kindheitserinnerungen, bekam sie große Augen.

„Du meinst …“ Sie holte tief Luft und beugte sich zu Akanthus, damit sie besser hinter vorgehaltener Hand flüstern konnte: „Du meinst, die Römer tun nur so, als ob sie mit den Chatten gemeinsame Sache machen? Sie brauchen bloß abwarten, bis ihre Rechnung aufgeht? Erst werden wir Hermunduren von den Chatten überrannt. Dann ziehen die Römer ihre Truppen im Osten ab. Unsere Verbündeten strömen über den Thuringer Wald und können die Chatten zurückschlagen. Hinterher sind wir alle geschwächt und schon nehmen uns die Römer allesamt in die Zange.“

Viviane merkte, dass sie lauter geworden war. Rasch senkte sie ihre Stimme zu einem Wispern: „Hermunduren, Semnonen … den kompletten Sueben-Stamm schieben sie sich mit der rechten Hand in den gierigen Schlund und die Chatten gleichzeitig mit der linken.“

„Und das letzte große Stück Freiheit auf dem Festland wäre verschluckt.“ Akanthus nickte besorgt. „Das entspricht der Denkweise der Römer und ist deshalb möglich. Wenn all meine Späher Bericht erstattet haben, werden wir es genauer wissen. Aber bis dahin können wir nicht warten.“

„Ich kehre nach Hause zurück“, knurrte Viviane. „Wenn ich die Chatten überlebe, komme ich wieder hierher und dann brate ich mir einen römischen Adler nach dem anderen zum Frühstück.“

„Ich lade mich schon mal für mehrere Tage zum Essen ein“, gluckste Akanthus und beugte sich nah zu ihr hinüber.

„Dem ersten Adler kannst du bereits jetzt ein paar Federn ausrupfen“, raunte er verschwörerisch. „Ich habe vor deiner Heimkehr noch eine Mission für dich, bei der du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kannst. Nach der großen Verabschiedung reitet ihr los.“

„Gleich heute mein erster Auftrag? Welche Ehre!“

Vivianes Augen leuchteten auf und diesmal zog sie die Augenbrauen hoch. Akanthus zeigte wieder sein väterlich-stolzes Lächeln und erklärte: „Es handelt sich um eine äußerst riskante Rettungsmission, extrem kurzfristig geplant, aber ich habe vollstes Vertrauen in eure Fähigkeiten. Ihr werdet inkognito reisen, verkleidet als Römer. Zur Sicherheit werdet ihr euch auch die Haare färben. Da ihr alle mehr oder weniger rothaarig seid, deckt ein dunkles Braun am besten. Es fällt auch nicht so ins Auge. Niemand soll euch erkennen, denn ihr müsst nach Osten, weit hinein in römisches Gebiet. Londinium ist euer Ziel. Dort sollt ihr Sklavinnen befreien. Danach werdet ihr in eure Mutterclans zurückkehren, bis unser Ruf euch wiederbringt.“

Viviane biss sich schnell auf die Lippe, sonst hätte sie vor Freude gejauchzt; allerdings wollte sie vorher noch eine Frage klären: „Was hat es mit diesen Sklavinnen auf sich, kannst du mir das sagen, oder besser, darfst du es?“

„Ja, ich darf“, bestätigte Akanthus, „doch ich muss dich warnen. Wappne dich und bleibe ruhig.“

Viviane nickte und schaute ihren Meister erwartungsvoll an.

„Ein Dutzend römische Söldner haben drüben im Osten, bei den Trinovanten, eine Hallstatt ausgeraubt.“

„Nein“, keuchte Viviane und schlug sich die Hände vor den Mund.

„Oh, doch, sie habe es tatsächlich gewagt, die Grabhügel ehrbarer Trinovanten zu schänden, heimlich bei Nacht und Nebel. Aber damit nicht genug.“

„Es kommt noch schlimmer?“ Viviane riss die Augen auf.

Akanthus nickte traurig. „Als die dort ansässigen Trinovanten bemerkten, was vor sich ging, haben sie sich schleunigst zusammengerottet. Und kaum hatten sie einen Fuß auf ihre eigene Hallstatt gesetzt, waren sie von einem ganzen Heer umzingelt. Es war ein Hinterhalt, verstehst du? Eine ausgeklügelte List der Römer, um an Gold zu kommen und gleichzeitig Aufsässige zu beseitigen. Die Trinovanten waren hoffnungslos in der Unterzahl, alle starben im Kampf. Gestern gab es eine Gerichtsverhandlung – Militärgericht, wie du dir denken kannst – und die Römer bekamen recht. Sie wollten doch bloß ein Übungslager aufschlagen und waren völlig grundlos angegriffen worden. Es war ihr Recht, sich zu verteidigen. Als Wiedergutmachung …“, Akanthus knurrte, wie es Viviane noch nie von ihm gehört hatte, „… als Ausgleich für ihre Verluste forderten sie die schönsten Maiden von dem betreffenden Trinovanten-Clan. Gestern, am späten Abend, erreichte uns ihr Hilferuf.“

„Gestern Abend?“, entfuhr es Viviane. „Während ich fröhlich feiere, werden woanders junge Maiden versklavt?“ Beschämt schlug sie die Hände vors Gesicht.

„Du brauchst dir keine Vorwürfe machen“, beschwichtigte Akanthus und beugte sich vor, um ihr die Hände herunterzuziehen. „Mein Bote musste doch erst die Taube in Empfang nehmen und herreiten. Zu der Zeit hatte ich dich bereits unter Hypnose gesetzt und ich hätte sowieso niemanden in der Nacht reiten lassen; keiner von uns war einsatzfähig, schon gar nicht übereilt, halb im Tran und ohne Plan. Immerhin habe ich bereits einiges in die Wege geleitet: Unsere Drachenkrieger und Helfer sind instruiert; das Schiff dürfte mittlerweile auch lahmgelegt sein, allerdings kann man es nicht ewig aufhalten.“

„Das Schiff?“

Akanthus seufzte. „Die Maiden sollen heute, wohl gegen Mittag, nach Londinium aufbrechen. Wie lange sie für diese Strecke brauchen, kann ich nicht sagen; jedenfalls sollen sie auf ein Sklavenschiff gebracht werden, das zufällig im Hafen vor Anker liegt.“

„Na, das haben die Römer ja geschickt eingefädelt. Egal, ob diese armen Maiden jemals wieder lachen können, Hauptsache, die Münzen klingen fröhlich. So einfach ist das. Ich hasse Sklaverei. Und die Trinovanten haben sich nicht gewehrt, sonst wäre es noch schlimmer gekommen. Womöglich wäre der ganze Clan versklavt worden.“ Viviane nickte bedächtig. Es war gut, dass Akanthus ihre Hände in den seinen hielt, sonst hätte sie nicht so ruhig reden können. „Wirklich sehr raffiniert, diese Römer. Und wer weiß, vielleicht haben sie sogar gehofft, dass sich sämtliche Clans auflehnen. Dann hätten sie die ewig aufsässigen Trinovanten ein für alle Mal vernichtet und der Statthalter von Britannien würde sogar noch als Friedensstifter gefeiert. Aus Sicht der Römer völlig zu Recht.“

„Ja“, bestätigte Akanthus, „dem Sieger gebührt das Recht. Doch so wahr ich der Anführer der Drachenkrieger bin: Jenem, der für Blut und Schande Verantwortung trägt, sage ich einen Tod voraus, der seinen Taten entspricht.“ Er bog seinen Kopf zurück und mit einem monströsen Grollen aus seinem tiefsten Inneren knurrte er: „Quintus Veranius, ich werde dich finden, wo immer du bist.“

Unwillkürlich schaute Viviane gen Osten und fragte sich, ob Quintus Veranius, der Statthalter Neros, wohl wusste, was für Qualen seiner harrten.

„Bei dieser Gelegenheit muss ich noch eines ausdrücklich klarstellen“, sagte Akanthus sehr ernst, nun wieder in seiner normalen Tonlage. „Es gibt Situationen, da auch ein Drachenkrieger kämpfen und töten darf, ohne angegriffen zu werden.“ Er lächelte matt, weil sich Viviane prompt versteifte, und fuhr fort: „Ja, meine gelehrige Schülerin, schau nicht so entsetzt. Selbstverständlich muss man seine Taten rechtfertigen, aber auch unsereins darf ohne Strafe die eigenen Regeln brechen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt und wenn es einem höheren Zweck dient. Das musst du begreifen, hier und jetzt.“ Er sah Viviane tief in die Augen und tätschelte sanft ihre Hände.

„Gut“, sagte sie völlig ruhig, aber zu allem entschlossen. „Ich werde diese armen Maiden befreien. Wer ist noch dabei?“

Statt eine Antwort zu geben, ließ Akanthus ihre Hände los und deutete auf einen Erdofen gleich in ihrer Nähe. Die zwölf Männer, die sich dort bislang schlafend gestellt hatten, schlenderten nun in ihre Decken gehüllt herbei. Merdin befand sich unter ihnen. Er warf seine Decke über Viviane, dann schlüpfte er selbst darunter und wickelte sie beide darin ein.

Verdutzt schaute sie ihn an, doch just in diesem Moment wurde ihr so schön warm, dass aus ihrem fragenden Blick ein dankbares Lächeln wurde. Gerade wurde ihr bewusst, wie kalt ihr vorher gewesen sein musste, dabei hatte sie ihre beiden Decken bislang gar nicht vermisst. Blieb nur noch zu klären, wieso er seinen Arm dermaßen fest um ihre Taille schlang.

Vielleicht hatte er gemerkt, wie schlecht es ihr ging. Oder es ging ihm schlecht und er musste sich irgendwo festhalten, damit er nicht umkippte und alle lachten. Der erste Kontakt mit Alkohol lag bei den anderen Kriegern schon eine ganze Weile zurück, wenn sie sich an die gestrigen Gespräche mit ihnen richtig erinnerte. Und nun, da sie ihr freundlich zunickten, fiel ihr auch ein, dass sie noch mehr von ihnen wusste.

„Mittlerweile kennt ihr euch ja alle.“ Akanthus schaute von einem zum anderen. „Und jetzt, da auch unsere Vivian weiß, wo der Hase langläuft, kann ich gleich mit der Tür ins Haus fallen. Euer Weg ist weit und die Zeit knapp bemessen. Dennoch lege ich Wert auf Waschen, Essen und Verabschieden. Ihr nehmt die Reste vom Festessen mit, das reicht als Proviant für einen Tag. Die erste Nacht seid ihr zwar auf euch gestellt, aber alles Weitere ist vorbereitet, bis hin zur Unterbringung in Londinium.“ Akanthus sah aufmerksam in die Runde seiner Zuhörer.

Viviane konzentrierte sich auf seine Augen und nur auf seine Augen, obwohl Merdins Daumen gerade ihren Bauchnabel streichelte. Das machte er sicher nur aus Versehen, so, wie sie heute selbst ein paar Mal etwas ohne nachzudenken getan hatte. Zu viel Alkohol zu trinken, hatte eben Nachwirkungen.

„Wir wissen, wo und mit welcher Besatzung das Schiff vor Anker liegt, und wir konnten es lahmlegen, damit es nicht verfrüht ausläuft.“ Er machte eine Handbewegung, als wollte er Holz sägen. „Und wir haben Krieger, die nicht nur kämpfen und Schiffe steuern können, sondern auch die Gegend kennen.“ Er deutete auf die Männer rundum und sah dabei aus wie ein stolzer Vater, der die Künste seiner Söhne anpreist. „Sie kennen jeden Weg, jeden Schlupfwinkel und jede helfende Hand. Daher wird es nicht einen Anführer geben, sondern es wird je nach Gegend gewechselt. Zoak macht den Anfang, dann übernehmen Kassus und Thales; Gaed wird euch schließlich sicher ans Ziel bringen.“

Viviane musste grinsen. Zum einen, weil Merdins Daumen gerade ihre Hüfte kitzelte, zum anderen, weil die eben genannten Männer gleichfalls grinsten. Sicher fühlte sich jeder von ihnen sehr geehrt, der Truppe voranreiten zu dürfen.

„Zufällig steht uns ein großes Handelsschiff zur Verfügung“, sagte Akanthus und hob Achtung heischend den Zeigefinger. „Es wird euch im Hafen ausreichend Deckung verschaffen. Der Kapitän gehört zwar nicht zu uns, doch er ist ein ranghohes Mitglied eines anderen Bundes im Kampf gegen Rom. Ich kenne und schätze ihn sehr. Wir können voll und ganz auf seine Findigkeit bauen. Womit alle Probleme gelöst wären, bis auf eines.“

Akanthus’ buschige Augenbrauen zuckten in die Höhe.

„Wie gelangt ihr samt Waffen am helllichten Tag unbemerkt aufs Schiff?“

Viviane saß sofort kerzengerade und dachte über die Frage nach. Was Merdin hinter ihrem Rücken tat, war in diesem Moment egal.

Scheinbar hatten sich schon alle die Köpfe darüber zerbrochen und noch keine sichere Lösung gefunden. Das war die Gelegenheit für sie, Viviane, etwas zum Gelingen der Aktion beizutragen, sozusagen als Einstand für flügge gewordene Drachen.

„Nun ja, ich schlage vor …“, begann sie und schaute sich in der Gegend um, um zu sehen, ob noch jemand zu ihrer Besprechung kommen würde. „Da ich offensichtlich die einzige Maid bin, übernehme ich die Lösung dieses Problems.“

„Du bist dermaßen raffgierig, Vivian.“ Merdin hörte abrupt auf, ihr Rückgrat zu kneten, doch nur, um sogleich an den Schultern weiterzumachen. „Raffgierig wie ein Römer. Ich meinte, Römerin.“

„Das, mein Bester, hast du gut erkannt.“

Viviane drehte sich in die Runde und versuchte sich an einem lasziven Augenaufschlag. Uathach war der Meinung, das würde bei ihr sehr verführerisch wirken, und wenn es die Krieger in ihren Bann schlug, sollte es auch als Ablenkungsmanöver im Hafen funktionieren. Die Männer um sie herum schauten jedoch nur verständnislos drein.

„Ach, mein Gesicht ist ja noch ganz blau“, fiel es ihr nach einem kurzen Seitenblick auf Merdin ein.

Dieser hatte inzwischen verstanden und zeigte ein dementsprechend lüsternes Mienenspiel. „Ihr müsst euch die blauen Spiralen in meinem Gesicht wegdenken, selbstverständlich auch die restliche Körperbemalung. Nur die Zöpfe, die will ich unbedingt behalten. Wenn ich schon in geheimer Mission gegen die Römer ziehe, will ich wenigstens ein Zeichen setzen.“

„Vivian! Was genau hast du vor?!“ Merdin grollte, keine Spur von Gier mehr im Gesicht. In seinen himmelblauen Augen zog ein Gewitter auf und seine Finger, die gerade noch sanft ihre Schulterblätter massiert hatten, packten jetzt ihren Nacken ganz fest.

Viviane fand den harten Griff äußerst wohltuend bei all den verspannten Stellen, die immer mehr zu werden schienen.

„Mmh, keine Sorge“, schnurrte sie. „Ich mach es einfach wie du.“ Sie bedachte Merdin mit einem besonders provokanten Augenaufschlag. „Erst kitzle ich mal hier, mal da, dann pack ich zu, genau dort.“ Sie deutete auf die Stelle, an der Merdin offenbar ihr Genick brechen wollte, und trällerte: „Wenn du alles fein weich machst, knete ich dich nachher auch ordentlich durch. Und dann wirst du mein Bruder.“

„Aber ich bin doch schon dein Bruder!“

Beleidigt schob Merdin die Unterlippe vor. Er schnaubte und murmelte noch mehr vor sich hin, doch das ging im allgemeinen Gekicher der Männer unter. Was auch immer er von ihr zwickte und zwackte und kniff und quetschte - Viviane genoss seinen Ärger, bis sich jemand lautstark räusperte.

„Nun, Vivian, ich hätte gerne mehr von deinem Vorschlag gehört“, sagte Akanthus und schaute sie mit hochgezogenen Augenbrauen an. „Wie ich dich kenne, hast du alles längst ausgeklügelt. Aber jedwede List – auch eine von weiblicher Raffinesse - bedarf präziser Vorarbeit, wenn sie gelingen soll. Ich sorge mich zwar nicht derart tatkräftig wie Merdin, dennoch: Es könnte hilfreich sein, den einen oder anderen Boten auszusenden.“

Viviane wurde es heiß vor Scham und ihr Gesicht begann zu glühen. Sie war dermaßen eingenommen von sich und ihrer ach so perfekten Idee, dass sie das Pferd von hinten aufgezäumt hatte. Mit einem schmachtenden Augenaufschlag eroberte man noch lange kein Sklavenschiff, dazu brauchte es mehr. Zum Glück kannte sie einen Mann, der weitreichende Kontakte hatte.

„Du hast recht, mein Meister“, sagte sie daher und holte tief Luft. „Wäre es möglich, Schiffspassagen zu bekommen? Für Merdin und mich und unsere Pferde?“

„Du willst offiziell auf dieses Schiff?! Du und Merdin, ganz allein?“

„Und die Pferde.“ Viviane zuckte die Schultern. „Wenn man heimlich etwas tun will und noch dazu am helllichten Tag, dann am besten so, dass es für alle gut sichtbar ist.“

Akanthus starrte sie an und überlegte, endlich nickte er.

„Mit Gold kann man bei den Römern alles kaufen. Eure Schiffspassagen sind so gut wie sicher. Was noch?“

„Wir bräuchten verlässliche Helfer, die uns Wasserfässer bereitstellen. Dazu Stroh und Heu, das man zu großen Ballen binden kann.“

„Das hört sich ganz nach meinem Geschmack an.“ Akanthus schnalzte vergnügt mit der Zunge. „Vielleicht noch ein Fässchen Wein gefällig?“

„Wein?“ Viviane starrte ihren Meister an, als hätte er sich vor ihren Augen in einen roten Drachen verwandelt. „Ja, warum nicht?! Ein Fässchen Wein wäre wirklich hilfreich. Mit der richtigen Droge versetzt, würde er sogar noch schön müde machen. Eine hervorragende Idee, mein Meister, wirklich raffiniert!“

„Sehr gut!“ Akanthus rieb sich vergnügt die Hände und auf seinen Wink rückten alle näher zusammen.

Geraume Zeit später fragte sich Merdin, warum er sich immer noch sorgte. Sämtliche Probleme, auf die er hingewiesen hatte, waren behoben worden. Akanthus erklärte sogar, Vivianes List sei ‚leicht durchführbar‘. Ja, er fragte sich tatsächlich, warum er nicht selbst darauf gekommen war, und sprühte geradezu vor Tatendrang. Dennoch, trotz all der Zuversicht konnte sich Merdin einfach nicht entspannen. Viviane fand, das käme ihr gerade recht, um ihr Versprechen einzulösen.

Systematisch knetete sie ihm jeden einzelnen Zeh durch und arbeitete sich mit viel Gefühl über die Fußsohlen und Knöchel aufwärts. Spätestens bei den Oberschenkeln hatte Merdin seine Sorgen vergessen. Er hatte vergessen, wo er gerade war. Ja, er hatte selbst vergessen, wie er hieß. Ihm war alles egal, Hauptsache, Viviane machte weiter. Pünktlich zum Sonnenaufgang erwachten die restlichen Drachenkrieger und trotteten in den Wald zum Baden. Viviane zog Merdin die Ohren lang, erklärte ihre Massage für beendet und schickte ihn hinterher.

Nachdem Uathach Merdin – hilfsbereit, wie sie war – in den See gestoßen und das kalte Wasser ihm Klarheit verschafft hatte, wusste er sofort wieder alles – wo er war und vor allem, wer.

Als Erstes ging Merdin zu seinem Vater und redete mit ihm über Vergangenheit und Zukunft. Danach schaufelte er jede Menge Gerstenbrei in sich hinein, um Kraft für seine Mission zu bekommen. Vielleicht auch, um diese hinauszuzögern, denn bald, viel zu bald, würde er ohne Viviane sein. Das war schier entsetzlich. Selbstverständlich musste sie ins Land der Hermunduren zurückkehren, musste kämpfen für die Freiheit ihrer Heimat. Aber was war mit seinen Träumen? Genauer: Was war mit seinem Traum von letzter Nacht? Er hatte sich Seite an Seite mit ihr gesehen und zwischen ihnen war ein Kind.

Ihrer beider Sohn, mit blauen Augen und weich fließendem Mahagonihaar. Er war wunderschön. Viviane wusste es vielleicht noch nicht, aber er, Merdin, war überzeugt: Sie hatte empfangen, vorletzte Nacht, bei ihrer Initiation. Und dennoch: Träumen allein reichte nicht. Mit Sicherheit konnte er es nicht sagen. Das konnte nur die Zeit. Ein, zwei Monde, zur Sicherheit drei. Und bis dahin war sie weg. Er würde es nicht einmal mitbekommen, ob sein Traum nun wahr wurde oder nicht. Sein Vater hatte sofort verstanden, in welchem Dilemma er sich befand, und Abhilfe versprochen. Mit seinen weitreichenden Kontakten würde er sie im Blick behalten. Und er hatte ein Geschenk vorgeschlagen, eine Wiedergutmachung, um genau zu sein, denn eines war jetzt schon sicher: Sobald Viviane es wusste, würde sie zornig sein. Niemand, niemand entschied über ihren Leib, außer sie selbst.

Merdin seufzte schwer.

Alles Denken, alles Hinauszögern war umsonst. Ihre Wege würden sich trennen, unvermeidlich. Das Einzige, was er tun konnte, war, ihr seine Liebe zu gestehen. Doch für etwas dermaßen Wichtiges brauchte es einen anderen Ort und eine andere Zeit. Darum sollte er sich endlich aufraffen und von seinem Vater und den anderen Drachenkriegern Abschied nehmen. Allein das war schon schwer genug, denn auch sie würden nicht untätig bleiben, während er seine erste Mission bewältigte. Akanthus hatte recht, wenn er Wert auf die Verabschiedung legte; wenigstens wurde es in der allgemeinen Aufbruchstimmung nicht so schlimm wie befürchtet. Viel schwieriger war es, Uathach von Viviane loszubekommen, sie klebte an ihr wie Harz am Baum.

Beim Anblick ihrer innigen Umarmung fühlte Merdin prompt Neid in sich aufsteigen, mächtig viel Neid. Ihn hatte Viviane noch nie so intensiv gedrückt und getätschelt und geküsst. Geküsst! Drei Mal geküsst! Auf die Wangen und auf den Mund! Und jetzt wollte Uathach noch mal, weil irgendwas verrutscht war! Viviane lachte und gab ihr drei, sechs, neun Küsse extra! Das war zu viel! Merdin platzte fast vor Neid.

Doch die Missgunst verflog recht schnell und machte einer mächtigen Genugtuung Platz: Er war auserwählt worden. Er durfte mit Viviane auf Mission. Und solche Gemeinsamkeiten schmiedeten bekanntlich ein starkes Band.

Uathach hatte einen anderen Auftrag bekommen, der sie leider in die entgegengesetzte Richtung führte. Und so blieb den beiden nichts weiter übrig, als sich viel Glück und eine gute Reise zu wünschen und sich ewige Freundschaft zu schwören. Danach fielen Uathach allerdings noch ein paar wichtige Ratschläge im Umgang mit Schwertern, Speeren, Äxten, Wurfmessern, Blasrohren, Pfeil und Bogen und Römern ein; und sie wollte hören, wie oft Viviane ihre Schwertklingen einzuölen gedachte.

„Weißt du auch noch, wie du die besten Pfeile für deine Blasrohre zurechtschneidest?“

„Ich komme doch wieder“, lachte Viviane und drückte Uathach zum siebten oder siebzehnten Mal ganz fest an sich. Energisch schob sie ihre Freundin schließlich von sich und rannte über die Lichtung zu ihrer kleinen weißen Stute, denn ihre Weggefährten warteten bereits und winkten ungeduldig.

Endlich konnte Merdin auf Arions Rücken steigen und „die Konkurrenz sind wir los“ in sein Ohr knurren.

Wie sehr er sich verrechnet hatte, zeigte sich abends, als sie das erste Mal Rast machten und zwölf Drachenkrieger mit Viviane Wasser holen wollten. Sie alle, einschließlich Merdin, erfanden die tollsten Geschichten von riesigen Bären bis hin zu bärtigen Riesen, die angeblich die Gegend unsicher machten. Sogar bösartige Elfen und Feen sollte es hier geben, winzig zwar, doch absolut gruselig – schließlich hatten sie die Hochebene verlassen, auf der die Drachen hausten, und die Geschöpfe in diesem Tal waren viel gefährlicher als alle Drachenkrieger zusammen.

„Nun macht mal halblang“, gluckste Viviane. „Die Quelle ist bloß zehn Dutzend Schritt von hier entfernt und ich bin keine Jungfer in Nöten. Wer sollte mich angreifen oder gar fressen wollen?“ Demonstrativ schwang sie den Kessel und die Krieger, die ihr gegenüberstanden, rissen die Augen auf; nicht vor Angst, sondern weil sie Arbeit verteilte. „Ihr vier, Gegend absichern nach Norden und Osten. Ihr vier, nach Süden und Westen. Ihr vier, Zelte aufbauen und Feuerholz suchen. Aber Vorsicht, ihr alle, hinter jedem Grashalm könnte eine Fee lauern, wenn nicht sogar ich.“ Viviane schmunzelte und ging kopfschüttelnd ihrer Wege.

Ob sie nun gerade in diesem Seitental rasteten oder den Pfaden gen Osten folgten - sie spähten zwar die Gegend aus, aber sie brauchten sich nicht sorgen. Silurer und Ordovicer waren die Herrscher dieser Lande, wenn die Römer auch ihre Krallen danach ausstreckten. Gut, sie hatten ihre Krallen schon ins Tiefland geschlagen und beiden Stämmen Verluste beigebracht, doch deren Gebiete waren riesig und Silurer wie Ordovicer behielten die Oberhand. Ihre Berge waren das Bollwerk, das jeder Wolfskralle standhalten würde.

Wie geplant erreichten sie am nächsten Tag Zoaks Dorf. Umgeben von mächtigen Buchen und Teppichen aus herrlich blauen Hasenglöckchen, hatte es tatsächlich etwas Mystisches an sich, zumal zwei riesige Bären am Tor standen – zum Glück nur aus Holz. Zoaks Mutter jauchzte glückselig, als er sie im Kreis herumwirbelte, und sobald sie wieder auf ihren Füßen stand, begrüßte sie die restlichen Drachenkrieger mit kräftigem Handschlag.

In Windeseile versammelten sich Zoaks Großeltern, Vater, Brüder, Schwägerinnen, Nichten und Neffen auf dem Dorfplatz, hießen alle Drachen willkommen und geleiteten sie freudestrahlend ins Schwitzbad; danach ging es zum Fluss.

Durch heißen Dampf, Wasser und Seife bekamen die Drachen neue Frisuren; der blauen Hautbemalung wurde mit Butter zu Leibe gerückt; es war von Kopf bis Fuß eine einzige Schmiererei und Dorfbewohner wie Drachenkrieger hatten mächtig viel Spaß.

Auch Viviane und Merdin standen im Wasser, aber sie planschten nicht herum, sondern schauten wehmütig den blauen Schlieren nach, die flussabwärts trieben.

„Kommt mir vor, als hätte ich gerade ein Stück von mir selbst verloren“, murmelte Merdin und wandte sich zum Ufer.

„Was sein muss, muss sein“, sagte Viviane mehr zu sich selbst und fuhr sich durch ihre nassen Haare, die ihr nun lang bis auf die Hüften fielen, ohne Zöpfe. Sie seufzte schwer und wusch sich noch einmal das Gesicht, dann folgte sie Merdin aus dem Wasser.

Zum Abendbrot hatte sie dunkelbraune Haare, genau wie alle anderen Drachen auch.

Merdin musste grinsen, als Viviane ihn mit offenem Mund anstarrte. Aber sie konnte gar nicht anders, es war einfach zu verblüffend: Mit seiner neuen Haarfarbe sah er aus wie ihr Ziehbruder Silvanus daheim. Sogar Merdins verschmitztes Lächeln erinnerte Viviane an ihn. Nur die Augen waren nicht dunkelbraun, sondern immer noch unverkennbar himmelblau.

Viviane war die Ähnlichkeit gleich bei ihrer ersten Begegnung mit Merdin aufgefallen, zumal sie damals, bei Dunkelheit, gedacht hatte, seine Haare wären braun statt rot. Doch jetzt, mit seinen dunkelbraun gefärbten Haaren glichen sich die beiden auf frappierende Weise. Natürlich wusste sie, dass man überall Leute treffen konnte, die einem ähnlich sahen.

Viviane zuckte die Schultern. Ihr war das bislang noch nicht passiert, und sie maß dieser Beobachtung nicht viel Bedeutung bei. Bevor sie sich weiter wunderte, suchte sie lieber die großen Tische danach ab, was es Schönes zu essen gab. Ah, Kräuterquark und frisches Brot.

Merdin seufzte. Vivianes moosgrüne Augen schauten nicht mehr auf ihn und strahlten trotzdem noch bewundernd; nein, sie flackerten regelrecht gierig von einer Schüssel zur nächsten. Er musste schleunigst zusehen, genug von dem leckeren Quark abzubekommen.

Viviane aß und aß. Selbstverständlich ließ sie genug für ihre Drachenbrüder übrig, und sie ließ sich auch Zeit zum Genießen; nach dem Festessen und den vielen Fleischresten war ihr die einfache Kost mehr als willkommen. Bald waren alle Krieger so satt und müde, dass sie nur noch schlafen wollten.

Nach dem obligatorischen Zähnepolieren wurden sie zu ihren Schlafplätzen geführt, die Männer auf den Dachboden des Langhauses, Viviane in eines der Grubenhäuser.

Zoaks Mutter, Scilla hieß sie, schob die Tür auf und entschuldigte sich wortreich, weil in dem Grubenhaus sonst nur Flachs gelagert wurde und das Bett recht schmal war. Aber dafür war es von ihr höchstpersönlich mit Stroh und feinen Bettkräutern ausstaffiert worden. Viviane fand es großartig, ein eigenes Zimmer zu haben, von den riesigen Bündeln Flachs mal abgesehen, und versicherte Scilla, das Stroh dufte herrlich, genau wie bei ihrer Mutter daheim.

Das brachte ihre Gastgeberin auf einen Gedanken und sie erzählte, wie gern sie zu ihren fünf Söhnen auch ein Töchterchen gehabt hätte, eines wie Viviane. Fürsorglich wickelte sie ihre neue Ersatztochter in eine flauschige Wolldecke und betrachtete sie mit großem Wohlwollen. Viviane wünschte Scilla eine gute Nacht und schlief fast augenblicklich ein, als wäre sie ein sattes, zufriedenes und sehr müdes kleines Mädchen.

Das war es also, was Akanthus mit ‚bestens vorbereitet‘ meinte.

Am nächsten Morgen, bei Haferbrei mit feinstem Honig, erzählte Viviane von ihrem Traum, bei dem fünf Mädchen im Grubenhaus Verstecken gespielt hatten, und brachte Scilla damit zum Strahlen. Sie hätte Viviane gern ein wenig länger dabehalten, aber die Drachen hatten keine Zeit zum Verweilen. Bald verabschiedeten sie sich von ihren Gastgebern und diese wurden es nicht müde, Scillas Sohn und seinen Begleitern nachzuwinken, bis sie außer Sicht gerieten.

Nun führte Kassus die Truppe an und am Abend kehrten sie in dessen Dorf ein. Nach freundlicher Begrüßung und entspannendem Schwitzbad gab es eine sämige Suppe mit roter Beete zu essen. Viviane unterhielt sich mit Kassus’ Mutter, bei der sie übernachten durfte, und konnte nur an eine kuschelige Decke denken.

Diesmal träumte sie von fünf kleinen Jungen, die auf riesigen Holzlöffeln ritten; mit viel Spaß ging es über Tische und Bänke, die Holzlöffel-Pferde schlürften Suppe und rupften Stroh aus den Betten.

Am nächsten Morgen erzählte sie auch dieser Mutter von ihrem Traum, obwohl ihr das wegen der Ähnlichkeit zum Vortag mehr als seltsam vorkam. Fast hätte Viviane irgendeine Droge in der Suppe oder im Brot vermutet, aber das wäre ihr aufgefallen. Als sie erneut Haferbrei mit bestem Honig vorgesetzt bekam und in zwei strahlende Augen blickte, nahm sie sich vor, gar nichts mehr zu vermuten.

Dieser Vorsatz hielt exakt bis zum Betreten des Langhauses an. Statt ihrer Drachenbrüder standen dort zwölf römische Legionäre in voller Kriegsmontur und grinsten hämisch. Hinter ihnen lagen viele männliche Dorfbewohner auf dem Boden oder hingen über Tischen und Bänken.

Viviane riss die Augen auf und zugleich ihre beiden Schwerter aus den Scheiden. Mit geübtem Blick machte sie die zwei stärksten Gegner aus und sprang auf sie zu.

Kreischend duckten sich die Legionäre hinter ihre Rundschilde und stolperten rückwärts, wobei der größte von ihnen noch brüllte: „Vivian! Wir sind’s! Mach die Augen auf!“ Er packte einen der Dorfbewohner am Hemd und zerrte ihn vom Stuhl hoch.

Viviane verharrte mitten im Schritt, dann setzte sie langsam, sehr langsam den Fuß auf. Sie wusste, warum der Schreihals ihren Namen kannte und ihn für Römer untypisch aussprach. Sie wusste sogar, wie es sich anfühlte, den starken Griff auszuhalten, den der Dorfbewohner gerade ertragen musste. Zur Entlastung tänzelte der Ärmste auf den Zehenspitzen und hob lächelnd die Hände.

„Merdin, ich warne dich. Mach das nie wieder mit mir. Wehe.“

Kopfschüttelnd schob Viviane ihre Schwerter zurück in die Scheiden und stemmte die Hände in die Hüften.

„Das gilt gleichermaßen für euch alle. Und wenn ich alle sage, dann meine ich alle!“

Sie stampfte so wild mit dem rechten Fuß auf, dass die Bodenbretter bebten, und riss ihren Zeigefinger hoch. Jeden einzelnen im Raum durchbohrte sie mit stechendem Blick, obwohl sich niemand traute, aufzusehen – weder vermeintliche Söldner noch Tote, die sich nun so leise wie möglich aufrappelten.

„Bei Hall, seid ihr irre?! Wessen Mut wolltet ihr testen? Meinen oder euren? Ihr Idioten, ihr Schwachköpfe, ihr waghalsigen Trottel, ihr dummen Schafe, was habt ihr im Kopf? Wolle? Zum Donnerwetter! Donars Hammer soll euch treffen! Wenn’s nach mir geht, auf den Kopf, wenn ihr das noch einmal macht!“

„Nein, nein, sei nicht so garstig!“ „Das hast du völlig falsch verstanden!“ Mit erhobenen Händen kamen Dorfbewohner und Drachenkrieger hinter Tischen und Bänken hervor.

„Sei doch wieder lieb mit uns.“ „Unsere Kostüme – wir wollten nur mal sehen, ob sie täuschend echt wirken.“ „Und da dachten wir …“ „Wir wollten dich bloß ein bisschen foppen.“ „Ein Jux.“ „Nur ein kleiner Spaß.“ „Wir haben gewettet, wie du reagierst.“

„Und wie lange du brauchst, zu erkennen …“ „Aber wir konnten doch nicht ahnen …“

Unauffällig schoben sie sich zu einem dichten Pulk zusammen. Da weder beschwichtigende Reden noch abwiegelnde Gesten Wirkung zeigten und Vivianes Augen zornig weiter blitzten, verschanzten sich alle hinter den Schilden und ließen traurig die Köpfe hängen.

Wie eine Herde Schafe im Regen. Viviane grinste breit, was leider keiner sah. Alle Schäfchen duckten sich vor Blitz und Donner.

„So, so, ein Jux und ich ganz flux die ganzen Römer weggeputzt!“ Viviane musste sich die Hand vor den Mund halten, um nicht laut zu lachen. Die ‚Römer‘ hatten ihrer Meinung nach bestens reagiert, sehr schnell und sehr echt. Sich allein zu amüsieren, machte allerdings keinen Spaß. Daher hüpfte sie mit einem winzigen Sprung vorwärts und grollte aus tiefster Kehle. Hastig rückten die Schafe noch enger zusammen; sie hatten keinen Hütehund und Vivianes Grollen völlig missverstanden.

„Keine Bange. Ich bin gleich wieder sanftmütig, aber vorher …“

Wolfsmäßig schlich Viviane vor dem Pulk auf und ab und grinste jedem ins Gesicht, der sich nicht tief genug duckte.

„Wer hat sich den Reflextest ausgedacht?“, knurrte sie. „Nein, nicht vorsagen! Lasst mich raten …“ Langsam, sehr langsam ging sie noch einmal an allen vorbei, dann blieb sie vor Merdin stehen und klopfte ihm leicht gegen seinen römischen Legionärshelm.

„Der hier käme in Betracht.“

Sie fuhr mit einer Hand über den Helmbusch aus rot gefärbtem Pferdehaar und kicherte: „Sehr hübsch und so dicht, damit könnte man prima den Boden fegen. Warum wird der Helmbusch, diese sogenannte Crista, noch mal quer getragen? Weil die Zenturionen dann besser in der Spur laufen? Nein, lass gut sein, Merdin, das war rein rhetorisch gemeint, jetzt kommen erst die Fragen, auf die ich Antworten will.“ Unvermittelt fing Viviane laut an zu grollen: „Erste Frage: Wie habt ihr eure langen Haare da drunter verstecken können? Zweite Frage: Wo habt ihr die vielen römischen Kriegsmonturen her?

Dritte Frage: Wie standen die Wetten, dass ich so reagieren würde? Antworte rasch, sonst …“ Mit der Zunge schnalzend hob sie Merdins Waffenrock und suchte die beste Stelle zum Zubeißen.

„Lass das Vivian, ich bitte dich!“ Merdin klatschte sich die vielen Lederstreifen seines Waffenrockes wieder gegen die Schenkel und packte ihre Hand. „Das ist doch bloß unsere Verkleidung, damit wir ungehindert durch die romtreuen Gebiete kommen!“ Er starrte auf Vivianes schmale Hand in seiner großen Pranke und schien jetzt erst zu merken, wie stark er sie drückte. Schnell fasste er um und streichelte ihre Finger mit seinem Daumen. „So können wir die Heeresstraßen benutzen und kommen viel schneller vorwärts.“

„Ach, verstehe. Prima Idee. Das ist wirklich täuschend echt! Womöglich original?“

Sie zwickte Merdin in die Kniekehle und als er zuckte, schnippte sie ihm einen Finger unter die Nase.

„Auuu…ch brauchst du keine Bange haben, Vivian. Kein römischer Legionär musste dafür sein Leben lassen. Schon vor längerer Zeit ist einer unserer Drachenbrüder losgezogen und hat seine Kontakte genutzt. Über zehn Ecken haben wir die Waffenröcke, die Beinschienen, die Schilde, die Schwerter, die Rangabzeichen, meine besonderen Auszeichnungen, also die gesamte Ausstaffierung redlich erworben, sogar die Unterkleider und Mäntel. Ein Extra für unsere Haare und deine Extravaganzen haben unsere Drachenfreunde, also diese hier, selbst gefertigt.“ Er machte eine vage Geste rundum in Richtung der wieder zum Leben erwachten Dorfbewohner.

„Alles Originale, sagst du? Dieses Sagum auch? Beim Geweih von Cernunnos, ich wollte schon immer mal die römische Webarbeit testen!“ Viviane zerrte Merdin an seinem roten Mantel ganz nah an sich heran. „Nun ja, ziemlich dichte Filzwolle, recht annehmbare Güte, haben die bestimmt von uns gekauft. So, und jetzt, Zenturio, hätte ich gern meine erste Frage beantwortet.“

„Ach so. Also die Helme sind auch redlich erworben. Es gibt verschiedene Größen. Wer wenig Haare hat, bekommt einen engen Helm. Wer mehr Haare hat, bei dem ist der Helm weiter und er bekommt ein Haarnetz, damit nichts rausrutscht.“ Eilfertig hob Merdin seinen Helm an und deutete auf seine frisch gefärbten Haare, die dunkelbraun und eng um seinen Kopf lagen. „Gefangen im Miniatur-Netz unserer Drachenfreunde.“

Viviane schürzte die Lippen.

„Hm. Das muss ich mir haargenau ansehen. Ich brauch mehr Licht.“ Sie zerrte Merdin Richtung Tür. „Also wirklich schick, so eine römische Suppenschüssel-Frisur.“ Sie zog an dem Haarnetz und murmelte verblüfft: „Das lässt sich tatsächlich ein wenig dehnen. Ist aber keine Spinnenseide, sondern Leder. Feinste Lederstreifen, sehr kunstfertig geknüpft.

Du sagst, dieses Extra haben unsere Freunde hier gefertigt? Beachtlich.“

Sie wandte sich an die Dorfbewohner und nickte ihnen sehr freundlich zu. „Verzeiht mir meine harschen Worte und nehmt mir nichts übel. Normalerweise benehme ich mich nicht wie eine Furie. Also, meine lieben Gastgeber, nehmt ihr meine Entschuldigung an?“

„Selbstverständlich! Selbstverständlich!“, riefen die Dorfbewohner mehr als erleichtert und wuchsen zusehends in die Höhe.

„Sehr gut. Und natürlich möchte ich mich auch bei euch bedanken für die Arbeit, die ihr hier geleistet habt. Diese Haarnetze sind wirklich eine geniale Idee. Ich würde mir gerne mal die Knüpftechnik zeigen lassen, aber vorher will ich meine dritte Frage beantwortet haben.“

„Ja, die Knüpfarbeit ist wirklich sehenswert.“ Merdin legte einen Arm um Viviane und führte sie aus dem Langhaus. „Bei der Gelegenheit zeig ich dir gleich, was die Leute noch alles schaffen, wenn der Winter lang ist.“ Glucksend riss sich Merdin den Helm vom Kopf und stülpte ihn Viviane über.

„Wir haben auch deine Utensilien parat gelegt!“, rief der Dorfvorsteher und eilte Viviane nach zur Tür. Dabei wedelte er entschuldigend mit den Händen, weil ihm das erst jetzt eingefallen war. „Akanthus hat uns bestens instruiert! Es wird dir gefallen! Allein die Kleider …“ Als Viviane abrupt stehen blieb, hörte er sofort mit dem Rufen und Wedeln auf. Er sah ziemlich besorgt drein und machte einen Schritt rückwärts, als befürchte er einen neuen Wutausbruch ihrerseits, doch sie klatschte sich nur die Hand auf den Helm.

Viviane hatte nicht bedacht, wie laut der Schlag in ihren Ohren scheppern würde, aber das geschah ihr nur recht. Sie hatte tatsächlich vergessen, dass Akanthus ihr gesamtes Gepäck zur dritten Rast schicken wollte, und der Aufenthalt in diesem Dorf war die dritte Rast. Was sie allerdings nicht wissen konnte, war erstens, dass Akanthus eine komplette Reisekutsche mitlieferte, und zweitens, dass sie einen römischen Markt besuchen würde. Viviane blinzelte heftig. Vor einem der anderen Häuser im Dorf stand nun tatsächlich eine prächtige Kutsche. Doch ihr blieb keine Zeit, diese zu bestaunen, denn kaum, dass ihr Merdin den Helm abgenommen hatte, schob er sie in das Haus hinein.

Darin hatten sich sämtliche Frauen versammelt und präsentierten die feinsten Kleider aus Wolle, Leinen und Seide – allesamt im römischen Stil gehalten und mit sämtlichem Zubehör versehen. Da die Dorfbewohner mit ihren Näharbeiten ehrlichen Handel trieben, konnten sie Viviane nicht nur ausstaffieren, sondern ihr auch noch wertvolle Ratschläge mit auf den Weg geben.

So kam es, dass Viviane wenig später frisch frisiert in echten römischen Gewändern steckte und gar nicht mehr aufhören konnte, freudig vor sich hin zu murmeln.

Alles war komplett aus feinster Seide gefertigt. Ihre Tunika war sonnengelb mit hellgrüner Borte und reichte ihr bis zu den Knöcheln; darüber trug sie eine bodenlange hellgrüne Stola mit aufgestickten rosa Dahlien. Sie war so von ihrer neuen Gewandung fasziniert, dass sie überschwänglich von einem Dorfbewohner zum nächsten tänzelte, um sich zu verabschieden und für die Gastfreundschaft zu danken. Jenen, die vor Kurzem noch ihren Zorn hatten erdulden müssen, hauchte sie einen Kuss auf die Wange. Merdin stellte sich einfach mit dazu, und sie erwischte ihn tatsächlich gleich mehrmals, ohne sich zu beschweren. Es war ihm ein Leichtes, sie nach unzähligen „Auf Wiedersehen!“ und „Besten Dank für die schönen Kleider! Und natürlich besten Dank für die Bewirtung!“ in die Kutsche zu heben.

Nachdem er die Tür ganz leise zugedrückt hatte, hörte er Viviane drinnen murmeln:

„Also dieses Busenband, an das muss ich mich erst gewöhnen, aber das Tunika-Kleid ist dermaßen anschmiegsam … sehen doch recht hübsch aus, wie saftig gelbe Äpfelchen … und diese Stola mit den feinen rosa Blümchen, die kann ich bestimmt auch anders schick drapieren.“

Zwei Tage später ging Viviane in leuchtend rosa Gewändern über das Dach einer echten römischen Villa und war immer noch dabei, die Stola auszuprobieren. Mal ließ sie die Seide vorne wie hinten locker fallen, mal raffte sie sie an den Schultern zusammen und prüfte den Faltenwurf, besonders über ihren Brüsten … sogar mit einem weichen Ledergürtel um ihre Taille herum sah es interessant aus.

Merdin hätte ihr ewig zusehen können. Ihr anmutiger Gang, die Art, wie sie redete und das Kinn hob … selbst ihre Frisur war eine Augenweide.

Wie es Mode war, trug Viviane ihre langen Haare, zu Zöpfen geflochten, in einer komplizierten Hochsteckfrisur. Haarnadeln, aus Silber und mit Perlen besetzt, hielten das Kunstwerk zusammen und eine zartrosa Dahlie aus Seide zierte die hintere Partie – ihr Kopf war ein Schmuckstück, genau wie es sich für eine wohlhabende Römerin gehörte.

Merdin begutachtete mit Wehmut seine neue Haarfarbe in einem auf Hochglanz polierten Kupferspiegel und machte es sich auf einer Ruheliege bequem.

Die erste Hürde hatten sie geschafft.

In Windeseile waren sie durch sämtliche romtreuen Gebiete gereist. Niemand hatte sie angehalten, denn keiner wollte einer Söldnertruppe in die Quere kommen. Die echten römischen Legionärstruppen hatten selbstverständlich keine Probleme damit, doch selbst sie erkannten die falschen Römer als ihresgleichen an. Dabei war es von Vorteil, als Eskorte von reichen Römern getarnt zu sein – Zenturio mit Schwester, unterwegs wegen Erbschaftsangelegenheiten – so blieb keine Zeit für lange Reden. Die Zusammentreffen reichten höchstens für ein paar freundliche Worte nach dem Woher und Wohin und darüber, wie die Straßen waren. Bei ihrer fünften Begegnung mit echten Legionären ließen sie die Frage nach Löchern in Schotterpisten weg – diese waren nämlich gerade von ebenjenen Legionären auf der gesamten Strecke ausgebessert worden.

Mit wehenden Umhängen und blank polierten Helmen preschten sie schließlich auf Londinium zu und hielten vor dem besten Gasthaus am Hafen.

Viviane entstieg der Kutsche wie eine sehr verwöhnte reiche Römerin, bedankte sich wohlerzogen in latinischer Sprache bei der Eskorte und überreichte mit großer Geste einen prall gefüllten Lederbeutel. Danach hakte sie sich bei Merdin ein und stolzierte Richtung Gasthaus.

„Bruderherz, wie denkst du darüber“, entrüstete sie sich laut und blieb ein paar Schritt vor dem Eingang stehen. „Ich bin dermaßen brüskiert! Ich will einfach nicht verstehen, warum eine derart luxuriöse Villa nun als Gasthaus herhalten muss!“ Da Merdin traurig nickte, tätschelte sie ihm tröstend den Arm und tönte noch lauter: „Ob ich mich nun lautstark echauffiere oder nicht – wenigstens bekommen unsere treuen Pferde die beste Pflege. Selbst unsere Ansprüche dürften leidlich befriedigt werden. Ich brauche sofort mein tägliches Schaumbad, beim Jupiter, ist das staubig hier!“

Sämtliche zufällig Anwesende – ob Seemann, Hafenarbeiter, Bauersfrauen, Kinder, Hunde oder Katzen – starrten ihr hinterher, selbst dann noch, als sie schon längst im Gasthaus verschwunden war. Ein paar alte Männer steckten die Köpfe zusammen und tuschelten aufgeregt. Händler eilten von ihren Schiffen und gesellten sich hinzu; besonders zwei griechische fielen auf, da ihre weißen Togen wild flatterten, so schnell hasteten sie herbei, um bloß nichts zu verpassen.

Die römische Eskorte aus nunmehr elf Legionären beobachtete den Menschenauflauf eine Weile. Aber da ihr Zenturio sicher angelangt war und hier offenkundig auch nicht gegen Rom gemeutert, sondern nur über seine Schwester getratscht wurde, ritten sie mitsamt der Kutsche ihrer Wege. Genauer gesagt ritten sie bloß ein Stück weg vom Fluss bis zum nächsten billigen Gasthaus und quartierten sich dort ein – sie wurden schon erwartet.

Viviane und Merdin spielten allein weiter Theater und nannten sich nur noch ‚teuerste Schwester‘ und ‚teuerster Bruder‘.

Sie waren Nichte und Neffe eines reichen römischen Ritters, uralter Adel, schwer erkrankt. Wie es sich für einen ordentlichen kinderlosen römischen Ritter-Onkel gehörte, war er sehr stolz auf Merdin, der mit seinen zwanzig Lenzen bereits zum Zenturio gewählt worden war. Dieser war von Geburt her leider ein Bastard seines Bruders, aber das war nur eine Formalität. Mittels Adoption war er nun adelig und konnte offiziell das gesamte Rittergut erben. Viviane sollte einen befreundeten Ritter heiraten, ebenfalls uralter Adel – zwar alt, aber tadellos gesund. Somit war die Familientradition gesichert und der Onkel konnte in Frieden sterben. Es bestand allerdings noch Hoffnung, er könne sich auf wundersame Weise erholen, sobald er seine liebreizende Nichte in die Arme schloss.

Merdin seufzte. Eine derartige Geschichte konnte sich auch nur seine Vivian ausdenken, einfach so, von einem Augenblick zum nächsten. Wie sehr er sie für diese spontanen Einfälle beneidete. Aufmerksam beobachtete er nun, wie sie sich weit über die Dachterrasse beugte, um die Hafenanlage besser im Blick zu haben. Ihre Stola wehte leicht im Wind.

„Bloß keine Langeweile aufkommen lassen, unsere Schiffspassagen müssten bald auftauchen“, murmelte sie und lehnte sich noch weiter über die Brüstung hinaus. „Zwei echte römische Beamte. Bin gespannt, wie die beiden aussehen. Und du?“

„Gespannt wie ein Langbogen.“ Merdin verzog das Gesicht zu einem Grinsen, das allerdings immer schiefer geriet und ganz verschwand, sobald er den Kopf hängen ließ.

Viviane schaute nicht hin, sagte jedoch: „Keine Müdigkeit vorschützen, teuerster Bruder.“

Aber Merdin war es langsam müde, wirklich.

Schon hundertmal hatte er versucht, Viviane seine Gefühle zu offenbaren, doch ständig war etwas oder jemand dazwischengekommen. Fünf Tage lang waren sie geritten und geritten. Zwischendurch hatten sie auch mal geschlafen oder etwas gegessen - aber mit Viviane allein zu sein, das war nicht machbar gewesen. Selbst hier, in dieser riesigen Villa, war es schwierig, da sie von ihren Gastgebern oder deren Kindern umgeben waren.

Und gleich, wenn sie auf dem Schiff waren, würde es schlichtweg unmöglich sein.

Was er brauchte, war Zeit. Ein perfekter Augenblick reichte nicht, er brauchte einen perfekten Tag. Schließlich wollte er nicht mit der Tür ins Haus fallen. Er wollte anklopfen, wie es sich gehörte, und um Einlass bitten. Er wollte mit ihr durch den Wald schlendern und im klaren Wasser baden. Er wollte mit ihr im warmen Gras liegen und die Frühlingssonne genießen. Er wollte sie umarmen, streicheln und küssen. Er wollte mit ihr Brot backen, Butter stampfen und Suppe löffeln, er wollte mit ihr ein Haus bauen und Kinder kriegen – aber nein: Sie mussten Römer spielen.

„Fast hundert Jahre alt, eine vierseitige Villa mit Parkanlagen innen und außen. Also ich frage mich wirklich, wie Akanthus das alles fertiggebracht hat“, murmelte Viviane und goss Buttermilch aus einer bauchigen Kanne in zwei Tonbecher.

Merdin beobachtete jede ihrer Bewegungen von seiner bequemen Ruheliege aus und murmelte: „Es ist nicht nur mein Großonkel Akanthus, sondern auch mein Vater und meine gesamte Sippschaft. Du weißt doch, Vivian, wir gehören allesamt dazu.“

„Selbstverständlich weiß ich das. Ich nehme bloß Akanthus, weil ich ihn länger kenne.

Er steht sozusagen stellvertretend für deine gesamte Sippe. Ihr müsst Unmengen an Kontakten haben, sonst wäre das alles hier nicht machbar.“

Begeistert zeigte sie über die Dachterrasse, auf der kleine Tische neben großen Liegen aus Weidengeflecht standen. Die kniehohe Brüstung war mit riesigen Kübeln dekoriert, in denen ganze Wiesen wuchsen. Da sprießten tatsächlich sonnengelbe Primeln, schneeweiße Gänseblümchen, zierliche Gräser, duftende Kräuter und sogar Haselnussbüsche.

„Man hat das Gefühl, am Waldrand zu liegen. Nebenbei kann man sich sonnen und nachdenken.“ Viviane gluckste und drückte Merdin einen der Becher in die Hand. „Zum Beispiel kann man überlegen, warum die Römer immer auf diesen breiten Liegen liegen, die sie Klinen nennen, und auf klinische Sauberkeit beim Essen achten, wo doch jeder weiß, dass sie dabei schiefliegen. Rutsch mal ein Stück, ich will auch so fein essen wie die Römer. Unsere Schiffspassagen sind noch nicht in Sicht und ich würde es gern mal mit diesen interessant kandierten Honignüssen probieren. Ist da Pfeffer dran? Na, egal, vielleicht kann ich danach ja Feuer speien.“

Sie schwenkte eine leuchtend blaue Glasschale mit besagten Nüssen vor sich her und legte sich graziös neben Merdin auf die Kline. Doch obwohl er ausreichend Platz machte und Viviane sogar die Schale abnahm, sprang sie sofort wieder auf, um die Falten ihrer Stola zu richten; angeblich waren sie schief.

Merdin ballte seine Finger zur Faust und stopfte sich Nuss um Nuss in den Mund. Wieder war ihm eine Gelegenheit abhandengekommen. Ob an seiner Seite hier oben auf der Terrasse oder bei der Besichtigung der Villa - sie flatterte hierhin, flatterte dahin; nirgends verweilte sie lange genug. Wie sollte er sie da zu fassen kriegen, geschweige denn in Ruhe mit ihr reden können? Noch nie hatte er sie derart unruhig, ja, sprunghaft erlebt, nicht einmal vor ihren Prüfungen zum Drachenschwert. Selbstverständlich war diese Mission hier etwas anderes und darum ahnte er, was sie derart umtrieb: Sie hatte Angst. Sie fürchtete sich vor dem anstehenden Kampf und ihr graute vor dem, was sie sonst noch auf dem Schiff erwartete.

Vielleicht brauchte sie einfach diese Unruhe nach außen hin, um sich nicht dem Aufruhr in ihrem Innern stellen zu müssen. Womöglich war es gar eine Art Transport von innen nach außen, um Platz zu schaffen für die Ruhe, die sie so dringend benötigte. Es musste schlimm sein für Viviane, warten zu müssen. Ein Schiff vor Augen, auf dem junge Frauen eingepfercht waren wie Vieh, und nicht sofort etwas dagegen unternehmen zu können … das war grauenvoll.

„So, mein teuerster Bruder, alle wieder gut in Schwung.“ Viviane feixte, streichelte sanft die Falten ihrer Stola von einer Schulter zur anderen und schnappte ihm eine Nuss vor dem Mund weg. „Wirklich prima, diese Mission. Römische Küche hab ich schon immer mal probieren wollen. Hm, ganz schön scharf.“

Sie stibitzte Merdin noch eine Nuss und tänzelte zur Brüstung zurück, von wo sie ihren Blick die Straße entlangwandern ließ, an Häusern und Feldern vorbei und wieder zurück bis hinunter zum Hafen. Jedes Schiff, das am Flussufer vor Anker lag, gerade davonsegelte oder einlief, war von hier aus bestens zu erkennen. Jeder Bauer, der sein Feld bestellte, war bestens zu erkennen. Jedermann, der in Londinium ein und aus ging, war bestens zu erkennen.

„Ich kann sogar unsere Leute dahinten vor dem billigen Gasthaus sehen. Sie rollen gerade mit ein paar mir Unbekannten Fässer in einen Schuppen. Es ist wirklich faszinierend, zu sehen, wer zu uns gehört. Und von dieser Dachterrasse aus behält man alles im Blick, als stünde man auf einer Warte.“ Vergnügt schnippte Viviane mit den Fingern. „Wir machen es uns auf einem Wachturm gemütlich. Dem besten landauf, landab.“

„Hm“, brummte Merdin und hielt ihr zwei Nüsse hin. „Das hast du gut erkannt.“

Vor fast hundert Jahren war die Villa erbaut worden, aus bestem Tonziegel, drei Etagen hoch und teuer eingerichtet. Im Moment gehörte dieses Prachtstück römischer Baukunst einem reichen Römer und seiner Gattin. Er gab Lektionen in Rhetorik, sie bewirtschaftete eine Garküche – Caupona, wie die Römer sagten – und ein dazugehörendes Gasthaus mit den besten Zimmern weit und breit.

Das war jedenfalls die offizielle Version für alle, die danach fragten. In Wirklichkeit waren die Besitzer nämlich Druiden der Rechtsprechung und bevor sie in diese Villa gekommen waren, hatten sie sich noch nie gesehen. Sie stammte aus dem Noricum und er aus Iberien. In Britannien führten sie ein neues Leben mitten unter Römern; selbstredend war es von Vorteil, als Druide die Sprache der Latiner zu beherrschen.

Leute aus vielen römischen Provinzen gingen in dem Gasthaus ein und aus. Im unteren Bereich aßen sie römische Speisen und tranken die besten Weine. Im mittleren bewohnten sie die Gästezimmer und im oberen lernten sie, wirklich gute Reden zu halten. Ein Teil des Gebäudes war für Gäste nicht zugänglich, dort lebten die Eheleute mit ihren drei Kindern.

Die zwei jüngeren hatten noch keine Ahnung, dass ihre Eltern gar keine Römer waren. Aber dafür wussten sie, genau wie ihr großer Bruder, dass sie sich sehr gern hatten und haufenweise Sesterzen verdienten, denn mittlerweile hatte es sich im ganzen römischen Imperium herumgesprochen, wie gut man hier, in der britannischen Provinz, versorgt wurde. Für reiche Reisende war es ein Muss, wenigstens eine Nacht zu verweilen.

Viviane schmunzelte vor sich hin und strich sich über ihre feine rosa Seidenstola. Natürlich waren unter den vielen Gästen auch immer mal welche, die es besser wussten: In diesem Hafen wechselten nicht nur Handelsgüter den Besitzer, man konnte auch in den Besitz von Informationen gelangen, und zwar ohne Bezahlung. Es war die gemeinsame Aufgabe, für die es sich lohnte.

„Vivian, Achtung, die Luke geht auf! Ich glaub, die Römer kommen an Deck! Ja, unsere Schiffspassagen sind gleich in Sicht!“

Viviane blinzelte heftig. Jetzt war sie tatsächlich in Gedanken versunken und hatte sogar Honignüsse geknabbert, ohne es zu merken, was ihr – bei den Massen an Pfeffer drum herum – eigentlich hätte auffallen müssen. Wenn Merdin nicht ihre Hand getätschelt hätte, wäre ihr die Bewegung auf dem vorletzten Schiff flussabwärts entgangen. Da erschien eindeutig ein Kopf in der Luke, dann schob sich der restliche Körper heraus.

„Donar steh uns bei, es beginnt“, hauchte sie. „Merdin, ich hab Angst. Ganz schreckliche, schreckliche Angst. Diese armen Maiden, in welcher Verfassung werden wir sie vorfinden? Wie zerrüttet werden sie sein, körperlich wie geistig, nach all der Zeit?“ Sie verschränkte ihre Finger mit seinen und holte zittrig Luft. „Und da ist noch etwas … Ich würde was drum geben, wenn ich nicht töten müsste. Ich hab doch noch nie in echt …“

„Ganz ruhig, Vivian. Denk jetzt nicht daran. Wir wollen die Maiden befreien und das werden wir tun. Deine List wird gelingen. Und falls es Komplikationen gibt … Wir können blitzschnell denken, kämpfen und improvisieren. Vielleicht kommt es nicht mal zum Kampf. Wenn doch, hältst du dich einfach raus. Mit den paar Seemännern werden wir allemal fertig, keine Bange.“

Viviane fühlte seinen starken Händedruck und atmete gleich viel ruhiger.

„Bei allen Göttern, deinen und meinen, was bin ich froh, gerade dich an meiner Seite zu haben, mein teuerster Bruder.“

Sie schenkte ihm ein liebevolles Lächeln und schaute ihm tief in die Augen. Am liebsten hätte sie sich darin verloren, in diesem himmlisch strahlenden Blau, doch etwas hinderte sie daran. Sie wusste nicht genau, was es war oder wie sie es benennen sollte … sie zwang sich, wegzusehen.