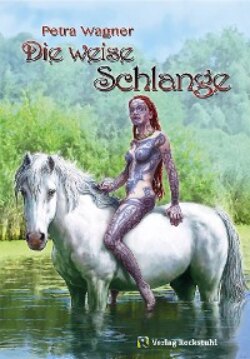

Читать книгу Die weise Schlange - Petra Wagner - Страница 7

Glück im Unglück

ОглавлениеDer dichte Wald verschlang die Strahlen der Frühlingssonne und tauchte alles ringsum in kühle Schatten.

Der Reiter, der unter dem sprießenden Blätterdach dahintrabte, war von einem braun karierten Wollmantel verhüllt und hatte sich die Kapuze tief übers Gesicht gezogen. Die Füße steckten in kunstvoll gearbeiteten, warmen Lederstiefeln; innen mit Lammfell, außen mit Schnürung versehen. Nur die zierlichen Hände waren nicht bedeckt – die Hände einer Frau.

Sie saß auf einer kleinen, aber kräftigen grauen Stute, beugte sich vor und flüsterte:

„Jetzt sind wir bald am Ziel, mein Mädchen.”

Als hätte sie jedes Wort verstanden, hob die Stute den Kopf und schüttelte ihre lange, silberne Mähne.

Ein viel größerer, ebenfalls grauer Hengst mit Silbermähne lief an einer derben Leine hinter ihr. Er war über und über mit großen Ledertaschen bepackt, doch er konnte den schnellen Trab locker mithalten, in den die Stute wie von allein gefallen war. Auch er spürte die erwartungsvolle Stimmung und wenn er gewollt hätte, wäre er mit seinen langen Beinen einfach an der Stute vorbeigezogen, doch er war wohlerzogen und sehr gehorsam.

Er würde es gut haben in diesem neuen Land, bei seiner neuen Herrin, das wusste er instinktiv. Wachsam betrachtete er die dichten, grünen Büsche und die großen Bäume am Wegrand. Wie in seiner Heimat sah es hier aus. Es roch sogar fast gleich. Mit weit geblähten Nüstern saugte er die frische Luft ein.

Etwas veränderte sich gerade.

Er scheute im selben Augenblick wie die Stute. Der Wind hatte ihnen einen fremden Geruch zugetragen: Schweiß auf Menschenhaut, vermischt mit dem schnell angetriebener Pferde.

Unruhig tänzelten die Grauen auf der Stelle. Die Frau tätschelte der Stute den Hals und schaute sich um. Zu sehen war nichts Beängstigendes, aber dem Gespür der Tiere konnte sie blind vertrauen und so führte sie die beiden vom Wege ab. Nach ein paar Schritten durch junge Hainbuchen hatte sie der Wald unsichtbar gemacht.

Zufrieden knabberten die Pferde an hellgrünen Sprossen, nur ihre Ohren drehten sie in den Wind und lauschten. Die Frau drehte sich mit. Ihre Haltung zeigte Wachsamkeit, jedoch keinerlei Angst. Alle drei verhielten sich so ruhig, als wären sie Meister des Versteckspiels.

Lange mussten sie nicht warten, schon wurden Hufschläge laut und das Rattern von Rädern. Zwei Reiter galoppierten um die Wegbiegung, Krieger in voller Kampfmontur: Helm, Brustpanzer, Beinschutz, Lang- und Kurzschwert, Rundschild, Speer. Dichtauf folgte eine edle Reisekutsche mit zwei prächtigen Rappen als Zugpferde. Rasend schnell rauschten sie am Versteck vorbei.

Misstrauisch sah die Frau ihnen nach.

Solche Gefährte gab es hierzulande selten, aber was sie eigentlich stutzig machte, war der Kutscher. Er war ebenfalls in Kampfmontur und noch dazu total verdreckt; weder das eine noch das andere passte zu der teuren Kutsche. Auch hatte im Wagen niemand gesessen; durch das offene Fenster hatte sie das gut erkennen können.

Angewidert rümpfte sie die Nase. Der Fahrtwind hatte einen Geruch mitgebracht, gegen den selbst der frische Duft von regenfeuchtem Gras und Holz nicht ankam. Hier war etwas faul, da waren sich ihr Gefühl und ihre Nase einig. Sicherheitshalber blieb sie noch eine Weile verborgen und wartete. Auf was – das wusste sie nicht. Sie war eben schon immer vorsichtig gewesen.

Und ihre Geduld wurde belohnt.

Drei Reiter trabten nun aus derselben Richtung heran. Offensichtlich hatten sie es nicht so eilig wie die anderen, aber auch sie stanken. Was hatten die Männer getrieben, um derart ins Schwitzen zu kommen? Oder wann hatten sie sich das letzte Mal gewaschen?

Rasch hielt sich die Frau den Mantel vor Nase und Mund, und unterdrückte eine plötzlich aufkommende Übelkeit, während ihr Blick hoch konzentriert über die drei Gestalten huschte. Jede Kleinigkeit war wichtig.

Alle drei trugen abgewetzte Brustpanzer aus Leder, die vor langer Zeit einmal sehr teuer gewesen sein mussten; den besten besaß der mittlere, ältere Mann. Die gehärteten Lederplättchen lagen absolut präzise übereinander, wie ein sorgsam gedecktes Dach. Ein echtes Meisterstück, bemerkte sie mit Kennerblick.

Um ihre Schultern lagen dunkelgrüne Wollumhänge, dick gefilzt und gehalten von bronzenen Fibeln; sehr große, klobige Fibeln, doch die Gestalt der Spangen war nicht genau zu erkennen. Vielleicht waren es Adler oder Falken – irgendetwas mit Flügeln. Nachdenklich wiegte sie den Kopf. Dem Aussehen nach hätten die Männer Vater mit Söhnen sein können.

Die Bärte trugen sie zu zwei Zöpfen geflochten und ihr langes Haupthaar kringelte sich in engen Spiralen bis weit über die Schultern. Zwei von ihnen waren mehr rothaarig als blond. Das Haar des Jüngsten jedoch wies bloß einen schwachen roten Schimmer auf. Er hatte himmelblaue Augen, die seine goldenen Locken besonders strahlend machten. Er führte ein reiterloses Zweitpferd mit sich.

Die Frau schüttelte ihren Kopf, so als müsse sie … ja, was? Diese Augen aus ihren Gedanken fegen? Ein unmögliches Unterfangen.

Die letzten azurblauen Augen, in die sie geblickt hatte, hatten ihr traurig Lebewohl sagen müssen, denn Merdin selbst hatte kein Wort herausgebracht. Ihm war der Abschied noch schwerer gefallen als ihr, doch was blieb ihnen übrig? Sie mussten sich trennen. Ihre Aufgaben konnten sie nicht zusammen lösen. Sie waren wie zwei Flüsse, die eine Zeit lang im selben Bett geflossen waren und nun auseinanderdrifteten. Wann sie wieder zusammenfinden würden – wer konnte das schon sagen?

Kein Wunder, dass der Abschied geschmerzt hatte, als wäre ein Stück von Viviane abgerissen worden, ein wichtiges Stück, ein großes. Die Wunde war noch lange nicht verheilt, und vielleicht würde sie das nie. Eine Ära war zu Ende, bevor sie richtig begonnen hatte. Es war zum Heulen.

Schluss damit. Jetzt war sie hier, wo sie hingehörte, und musste sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Der Kleidung und Bewaffnung nach zu urteilen, bildeten die Reiter eine Kriegerschar, eine Eskorte. Vielleicht hatten sie gerade jemanden abgeliefert und waren nun auf dem Heimweg. Das war durchaus möglich, fragte sich bloß, wo sie hingehörten. Auf ihren Schilden war kein Wappen zu sehen, und ihre Torques waren unter den Umhängen verborgen. Oder hatten sie gar keine? Doch, sicher. Krieger trugen ihre Torques ständig, erst recht, wenn sie unterwegs waren.

Nachdenklich schürzte Viviane die Lippen und tastete den Hals entlang nach ihren eigenen Torques.

Irgendetwas kam ihr hier nicht geheuer vor.

Krieger, die nicht erkannt werden wollten – das war eigenartig. Jeder trug das Wappen seines Clans auf dem Schild und auch die Torques waren für jeden Clan spezifisch, zumindest für die hochrangigen Personen. Man musste schließlich wissen, ob man es mit Freund oder Feind zu tun hatte, wenn man sich begegnete, und wie tief man sich zu verbeugen hatte.

In ihrer Heimat – und sie war hier auf heimischem Boden, sie hatte die Grenze längst passiert – gab es keine Feinde und man brauchte sich erst recht nicht verstecken; alle Clans waren im großen Bund der Hermunduren vereint. Wer also waren diese Krieger?

Waren es schon Späher der Chatten? Eher nicht. Der Krieg hatte noch nicht begonnen, das wäre ihr aufgefallen. Vielleicht waren es Chatten auf Beutezug. In fremden Revieren zu wildern, war bei den Chatten Pflicht, wenn sie zum Krieger gekürt werden wollten. Vielleicht war es auch etwas von beidem, oder ganz anders – sie könnte noch bis Sonnenuntergang Vermutungen anstellen.

Die Frau schnalzte mit der Zunge und lenkte ihre Pferde wieder auf den Weg zurück. Nichts wie weg von hier. Sie wollte zu Hause sein, bevor es dunkel wurde. Im leichten Trab ritt sie weiter und spähte vorsorglich um jede Wegbiegung.

Lang zog sich die Strecke durch den Wald und für eine Weile passierte nichts. Doch sie blieb wachsam und hörte schließlich von Weitem eine aufgebrachte Männerstimme. Gleichzeitig nahm sie einen aromatischen Duft wahr, der in ihren Heimatwäldern normalerweise nicht vorkam.

Mit geschlossenen Augen sog sie noch einmal bewusst die Luft ein. Wunderbar. Da war eindeutig ein Hauch von Zeder zu riechen. Der gehörte zwar nicht hierher, machte aber die faulen Eier von eben hundertmal wett. Wenn da nicht dieses Gezeter wäre …

Ohne das Tempo zu verringern, trabte sie weiter und schüttelte missbilligend den Kopf. Der Schreihals hatte absolut keinen Respekt vor der erhabenen Würde des Waldes. Wer solch einen Lärm machte, konnte ihr nicht gefährlich werden, die Bären hätten ihn nämlich bald gefressen – und das war kein Jux.

Allerdings war von hungrigen Bären keine Spur zu sehen. Vielleicht waren sie gerade woanders unterwegs. Wobei es zu bedenken galt, wie schnell so ein Bär rennen konnte – ein letzter Aufschrei seiner Beute, schon wäre hier wieder Ruhe. Gar nicht auszudenken, wie diese Beute aussähe, wenn er mit ihr fertig wäre.

Wer so etwas noch nicht gesehen hatte, machte sich vielleicht kein Bild davon, Viviane jedoch wusste, was Bären, besonders nach dem Winterschlaf, anrichten konnten. Aufmerksam sah sie sich um und tastete sogar nach der Doppelaxt am rückwärtigen Teil ihres Gürtels. Zur Not hätte sie ihren Mantel schnell beiseitegeschoben und ein Treffer würde ihr genug Zeit verschaffen, um an die restlichen Waffen zu kommen. Völlig unbeeindruckt ob drohender Gefahren polterte die Stimme weiter und fluchte lauthals auf Griechisch, wie sie nach der nächsten Biegung feststellte. Daher also der Zedernduft.

Sie seufzte.

Die letzte Etappe ihrer Reise hatte äußerst gewöhnlich begonnen und jetzt, kurz vor dem Ziel, wurde es auf einmal interessant. Oder womöglich doch gefährlich? Vorsichtig lenkte sie ihre Stute um eine weitere Wegbiegung und hielt sich im Schutz der Büsche.

Eine Falle, einen Hinterhalt konnte sie sofort ausschließen. Im Gegenteil, der Anblick, der sich ihr bot, hätte sie beinahe laut lachen lassen.

Ein mittelgroßer junger Mann in einer ehemals weißen, nun aber schlammverschmierten Tunika stapfte den breiten Waldweg entlang und drehte Runden oder besser gesagt, Ovale.

Seine schwarzen Locken standen völlig zerzaust vom Kopf ab und sein nasser Umhang aus feinstem Gewebe klatschte bei jedem Schritt an seine schlanken Beine. Darüber wölbte sich ein Bauch so prall und feist – er passte gar nicht zu dieser sonst schmalen Gestalt. Eigentlich passte noch mehr nicht zusammen.

Bei den heutigen abrupten Wetterumschwüngen trug man besser einen dicken Filzmantel mit Kapuze statt eines dünnen Umhangs, und sei er auch noch so edel. Sandalen an nackten Füßen waren bei diesem frischen Wind auch reichlich gewagt, erst recht, wenn man keine Hosen anhatte. Zum Glück ging seine Tunika als kurzes Kleidchen durch – es sah drollig aus.

Weil die Beine darunter so stark behaart waren, erinnerte er an eine Stachelbeere – eine ziemlich saure noch dazu. Ja, bei genauerem Hinsehen kam ihr das mürrische Mienenspiel bekannt vor. Tatsächlich. Es war noch gar nicht lange her, da hatte sie den jungen Mann schon einmal gesehen. Es war sogar zur selben Tageszeit gewesen, gegen Abend. Nur der Ort war ein anderer. Damals, im Hafen von Londinium, war der Grieche anstandslos sauber gewesen und hatte höchst pikiert getan; wenn es geregnet hätte, wäre ihm das Wasser in die Nase gelaufen. Heute sah es eher danach aus, als hätte ihn jemand an der Nase gepackt und durchs Wasser gezogen, durch ziemlich dreckiges noch dazu. Jede seiner Gesten, jeder Fluch, jedes Schimpfwort spritzte förmlich von ihm weg.

Und das Lamentieren nahm kein Ende: Sein Leibsklave hatte sich wegen einer Sklavin geprügelt und ein Messer in den Hals gerammt bekommen. Jetzt hatte er keinen bärenstarken Beschützer mehr, nur noch ein Häufchen Asche in einer Urne, aber dafür diese mickrige Sklavin am Hals. Und kaum hatte er sich ein winziges, winziges bisschen mit dem Verlust abgefunden und mit dem schlechten Geschäft, waren sechs Räuber gekommen. Nun war der Wagen weg, die Pferde waren weg, die Geschenke waren weg, die Kleider waren weg, sämtliche Utensilien waren weg, ja, sogar die Urne mit der Asche war weg – und das alles nur, weil eine mickrige Sklavin auf hundert Schritt Entfernung seinen Leibsklaven bezirzt hatte, obwohl sie sich nicht mal nackt ausziehen wollte! Der Idiot hatte sich geprügelt und ein Messer in den Hals gerammt bekommen …

Nach der dritten Runde kannte sie die ganze griechische Tragödie auswendig und senkte ihren Blick auf den Weg. Wenn dieser nicht so fest gewesen wäre, hätte der Mann mit seinen Ledersandalen schon eine Spur hineingetrampelt, eine lange Spur, die von einer Wegbiegung zur nächsten reichte.

Dort, am hinteren Ende seiner Runde, kauerte eine junge, dunkelhäutige Frau auf einem umgefallenen Baumstamm. Das musste die besagte Sklavin sein. Ihre ebenholzfarbenen Haare waren zu vielen dünnen Zöpfen geflochten, die ihr bis auf die Hüften fielen. Darunter trug sie einen ehemals wollweißen Umhang, der nun regelrecht starrte vor Dreck, was ihrer Schönheit jedoch keinen Abbruch tat. Sie war wie eine Perle, eine kleine, zarte, schwarze Perle; kein Wunder, dass sie einen Mann auf hundert Schritt bezirzt hatte. Allerdings funktionierte das nicht bei jedem.

Der Grieche beachtete sie kaum, als er erneut bei ihr umdrehte. Viel zu sehr war er damit beschäftigt, seinen schwarzen Lockenkopf zu raufen und die sechs Räuber zu verfluchen. Es waren äußerst fantasievolle Flüche mit seltsamen Tieren, die von anderen Arten zerquetscht, zerstückelt, gebraten, gekocht und gefressen wurden; die reinste Fressorgie im Reich der Mischwesen.

Auf Griechisch hörte sich das lustig an, fand Viviane und musste sich das Lachen verkneifen, während der Schreihals seine Faust in die freie Hand drückte und wieder in ihre Richtung stapfte. Beinahe wäre er in ihr Pferd gelaufen, so emsig war er damit beschäftigt, sechs Räuber zu zermürben, um als Futter für die vielen Schlangen auf dem Haupt der Medusa zu dienen. Gerade noch rechtzeitig hob er den Kopf und riss die Augen auf.

Viel konnte er nicht sehen, Vivianes Gesicht lag tief unter ihrer Kapuze verborgen. Dagegen war sein Mienenspiel, von ihrer Warte aus, bestens zu erkennen.

Darin spiegelten sich Erschrecken, Nachdenken, Argwohn und Vorsicht. Er zog den Kopf zwischen die Schultern und eine Schweißperle kroch seine Schläfe hinab. Ein Augenlid zuckte, die Perle kroch schneller … Sein sonnengebräuntes Gesicht bekam einen Stich ins Grünliche – er hatte das Atmen vergessen.

Mal warten, wie lange er das durchhielt. Wegen ihre Kapuze konnte er nicht sehen, wie prächtig sich Viviane hier amüsierte. Es war wirklich interessant: Dieser eingebildete Grieche, diese Stachelbeere auf Stelzen, dieser wandelnde Schreihals, der Medusas Schlangen allesamt persönlich füttern wollte, hatte tatsächlich Angst vor ihr. Da konnte sie sich durchaus geehrt fühlen. Gleich würde er ihr vor die Füße kippen vor lauter Ehrfurcht. Nun wurde es aber langsam Zeit zum Weiteratmen.

„Darf ich euch meine Hilfe anbieten?“, fragte sie mit melodiöser Stimme in perfektem Griechisch und schwenkte die Hand von ihm zu der schwarzen Perle und wieder zurück. Sein Mund formte ein stummes ‚Oh‘ und blieb in dieser Position. Eine Antwort brachte er nicht zustande, obwohl er die Geste und auch ihre Frage verstanden haben dürfte. Er schien auch vergessen zu haben, dass er einfach bloß nicken bräuchte. Dafür war ihm wieder eingefallen, wie Atmen ging. Reichlich spät – er schnappte nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen; mit den großen Glupschaugen und dem wirren Haarschopf sah er aus wie eins seiner eigenen Mischwesen. Vielleicht ein dürrer Hecht mit schwarzen Ringelwürmern auf dem Kopf – Medusa wäre entzückt.

Der Ärmste. Das war wohl etwas zu viel für ihn. Erst eine brutale Räuberbande und jetzt auch noch eine griechisch sprechende Kapuze.

„D… du bist eine K… Kelta?!“, quiekte er und blinzelte hektisch.

War das nun eine Frage gewesen oder nicht? Egal. Immerhin hatte er schon herausgefunden, dass er es mit einem weiblichen Wesen zu tun hatte, das nördlich von Griechenland wohnte – im Großen und Ganzen eine ziemlich gefährliche Gegend; sagten zumindest die Römer, und die hatten viel zu sagen – die Griechen nicht mehr, wie man hier am praktischen Beispiel sehen konnte.

Der Grieche zitterte ein bisschen und trat von einem Bein aufs andere. Es hatte den Anschein, als wollte er gleich davonrennen – die Griechen waren ja bekannt für ihre Langstreckenläufer. Dazu sollte er sich vorher ordentlich warm machen, hierzulande war das besser.

„So, so, wenn ich eine Keltin bin“, grollte es dunkel aus der Kapuze, „dann bist du ein Ausländer, genauer gesagt ein Grieche, nicht zu verwechseln mit Römer.“ Die Kapuze beugte sich tief zu ihm hinunter und schnaubte: „Ich finde es nämlich sehr nett, dass du mich als ‚hochgewachsen‘ oder gar ‚herausragend‘ bezeichnest. Ja, ich fühle mich geradezu geschmeichelt. Die Römer machen nicht so feine Komplimente wie du. Warum wohl nicht …“

Nun kam eine Art Schnurren aus der Kapuze. Eine römische Maus wäre spätestens jetzt davongerannt.

„Bei Hera, vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt! Ich wollte dir keinen Honig ums Maul schmieren, ach, was red ich da! Ich meinte, ich wollte mich nicht einschmeicheln. Das Wort ist mir so herausgerutscht aus … nun ja, aus reiner Gewohnheit, weil wir euch alle so nennen! Euch alle, die ihr hier …“ Er machte eine weit ausholende Geste und sah mit Entsetzen, dass nur Bäume hier waren. Begütigend hob er die Hände. „Ich k… kann dich auch anders! Wäre dir G… Galata…“

„Spar dir die Mühe!“ Ungeduldig riss sie die Hand hoch und hackte die Luft in zwei Teile. „Ich weiß, dass ich milchig-weiße Haut habe gegen dich!“ Zum Beweis wedelte sie mit ihrer Hand vor seiner Nase herum.

Schlagartig wurde er blass, krallte seine Hände am Umhang fest und begann, am ganzen Körper zu schlottern. Wenn der Grieche jetzt einen Kollaps bekam, war das ihre Schuld, dachte Viviane. Sie sollte lieber aufhören mit dem Katz-und-Maus-Spiel und endlich das tun, was sie angeboten hatte, nämlich helfen.

„Mein Name ist übrigens Viviane.“

Geschmeidig stieg sie vom Pferd und ergänzte: „Viviane vom Clan des edlen Hirsches Cernunnos, des verborgenen Gottes. Tochter von Flora, der Kräuterfrau, und Arminius, dem Schmied, Sippschaft von Mara und Anu väterlicherseits, Dana und Archu mütterlicherseits vom Stamm der Hermunduren aus der mächtigen Stammesgruppe der Sueben. Und das sind meine beiden Pferde, Dina und Arion.“

Viviane neigte kurz den Kopf, dann wartete sie geduldig auf eine Erwiderung. Wenn Stachelbeere auch keinen besonders einnehmenden Eindruck auf sie machte – gute Umgangsformen waren wichtig.

Allerdings zog er ein Gesicht, als müsse er noch mindestens drei Tage lang über seinen Namen nachdenken, und es war nicht sicher, ob er dann einen parat haben würde. Sie sollte ihm ein wenig auf die Sprünge helfen.

Elegant schlug sie ihre Kapuze zurück und lächelte.

Scheinbar hatte die Abendsonne extra auf diesen Moment gewartet. Sie gleißte genau zwischen zwei Baumwipfeln auf und ließ Vivianes Haare in den schönsten Rot- und Brauntönen schillern wie flüssiges Mahagoni. Ihre moosgrünen Augen strahlten in ihrem Gesicht wie Smaragde auf feinster rosa Seide.

Dem jungen Mann fiel die Kinnlade herunter. Bei Aphrodite! So musste sie aussehen, diese Göttin des Olymps, zart und ebenmäßig und anmutig und … allmählich gewann sein Verstand wieder die Oberhand.

Er schluckte und sogleich sprudelte es aus ihm heraus wie ein Wasserfall: „Ich bin gerade eben überfallen worden! Sie haben meinen Reisewagen, meine Rappen und meine gesamte Habe mitgenommen! Es waren sechs bärenstarke, grobe Kerle! Echte Schurken, absolut brutal! Haben mir fast den Finger gebrochen, um an meinen Siegelring zu kommen! Wenn ich die noch mal in die Finger kriege!“

Wild gestikulierend unterstrich er seine Worte und zeigte seinen rechten Mittelfinger, auf dem nur noch der Abdruck seines Siegelrings zu sehen war. Unvermittelt lächelte er verlegen.

„Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Loranthus. Loranthus, Sohn des Madenius, Sohn des Kalidus, Sohn des Falagus, älteste und bedeutendste Händlerdynastie aus Kreta, der Wiege des Zeus, und, man beachte, ein Bürger Roms.“ Er stellte sich in Pose, Brust raus, Bauch rein.

„So, so, ein griechischer Händler mit römischem Bürgerrecht“, tönte Viviane und musste sich das Grinsen verkneifen - zum einen, weil er sie offenbar nicht wiedererkannte, zum anderen, weil sein Bauch trotz seiner Bemühungen immer noch abstand. „Hast du das auch schriftlich?“

Loranthus wurde schlagartig blass. Seine Dokumente waren auch alle weg.

„Keine Bange, dein Wort reicht mir“, beruhigte ihn Viviane, bevor er wieder zum Hecht wurde. „Du kannst von Glück reden, Loranthus aus Kreta, dass die Räuber bloß an deiner schicken Kutsche interessiert waren.“ Dass sie die Räuber samt Beute gesehen hatte, verriet sie ihm nicht. Dass sie ihn bereits vom Sehen her kannte, verriet sie ihm erst recht nicht. Womöglich wäre er auf die Idee gekommen, mit ihrer Hilfe die Verfolgung aufzunehmen, und eine derart interessante Heimreise wollte sie nun doch nicht haben.

„Da wäre ich mir nicht so sicher!“ Loranthus hob den Zeigefinger und lächelte grimmig. „Meine Sklavin wollten sie mit sich zerren, aber sie hat sich gewehrt, hat wie eine Wildkatze gekratzt und gebissen. Dem einen Schurken hat sie übel mitgespielt, bis der Anführer ihn endlich zurückgepfiffen hat.“

Loranthus stemmte die Fäuste in die Hüften, räusperte sich und rief mit dröhnend-tiefer Stimme: „Mit solch einer Furie hast du keine Freude. Da musst du Angst haben, einzuschlafen. Lass sie. Such dir woanders ein braves Lämmchen. Ich brauch dich schließlich im Ganzen. Ha, ha, ha.“

„Was sagst du?! Der Anführer dieser Räuberbande hat in der Mundart der Hermunduren gesprochen?!“ Viviane strich sich über die Stirn. In ihrem Kopf wirbelten viele Fragen durcheinander. Die drängendste war: Seit wann betätigten sich Krieger der Hermunduren als Räuber? Das war schlichtweg unmöglich, und daraus folgte: Wer tarnte sich hier als Hermundure und raubte noch dazu ausländische Händler aus? Was sollte das, abgesehen von der Beute, für einen Nutzen bringen? Von den diplomatischen Verwicklungen ganz zu schweigen, denn einen Bürger Roms raubte man nur einmal aus. Manchmal lebte man danach noch lange genug, um seine Taten Tag und Nacht zu bereuen, in den Bergwerken oder auf den Galeeren zum Beispiel. Manchmal musste man sich mit dem Bereuen beeilen, besonders wenn man in einer Arena landete. Wer also brauchte sich keine Sorgen darüber machen, früher oder später als Futter für Tiere zu enden? Wer wollte vielleicht sogar einen Streit zwischen Hermunduren und Rom provozieren? Für die Gerichtsverhandlung stünde sogar ein glaubhafter Ankläger zur Verfügung.

Achtung heischend hob Loranthus wieder den Finger und sagte in seiner eigenen Tonlage: „Ganz recht, er hat exakt in dieser Mundart gesprochen. Bestimmt war der Idiot der Meinung, ich könne ihn nicht verstehen und erst recht nicht diverse Dialekte auseinanderhalten.“ Überheblich den Kopf schüttelnd, zupfte er Gras von seiner dreckigen Tunika.

So ein dummer Anführer aber auch. Er hätte sich doch denken können, dass Griechen, die hier alle tausend Jahre mit Kutschen aufkreuzten, die Mundart der Hermunduren von den vielen anderen Dialekten unterscheiden konnten! Das Zusammentreffen dieser Zufälle war so wahrscheinlich, wie dass ihre Mutter sie nicht mehr erkennen würde.

Viviane grinste breit. Dass zufällig aufkreuzende Hermunduren auch mehrere Sprachen konnten – auf den Gedanken war Stachelbeerchen wohl nicht gekommen. Deshalb blieb sie beim Griechischen, Loranthus’ dümmliches Gesicht, als sie ihn damit angesprochen hatte, noch vor Augen.

„Warum hast du deiner Sklavin …“ – sie verzog geringschätzig das Gesicht – „… nicht geholfen?“

„Geholfen?“ Irritiert sah er von dem Matschfleck auf, den er gerade noch tiefer in seine Tunika hineinrubbelte. Es war offensichtlich, dass er noch nie auf eine solche Idee gekommen war.

„Oh, ich hatte ganz vergessen, zu erwähnen, dass mich der von allen wohl am meisten Stinkende festhielt.“

„Nur Einer? Was war mit den anderen?“

„Die machten sich über den Wagen her und begutachteten ihre Beute. Ich hatte jede Menge Handelsgüter dabei, musst du wissen, lauter teure Waren. Ich hatte besten Weihrauch aus …“

Es folgte eine akribische Aufzählung sämtlicher Handelsgüter inklusive Preise und Herkunftsländer, doch Viviane hörte gar nicht hin. Ungläubig pendelte ihr Blick zwischen Loranthus und seiner Sklavin hin und her.

Was musste das für ein Schlaffsack sein, wenn er nicht mal mit einem Mann fertig wurde? ‚Stachelbeere‘ war wohl eine sehr treffende Bezeichnung für ihn: Beim kleinsten Fingerdruck schon zermatscht. Da ging man am besten drüber hinweg. Die Sklavin brauchte mehr Aufmerksamkeit. Mit schmerzverzerrtem Gesicht blickte sie zaghaft herüber und kauerte sich wieder zusammen. Ihr linker Arm hing schlaff und viel zu tief an ihrer Seite herab.

Viviane ließ Loranthus reden und ging auf die schwarze Wildkatze zu. Eigentlich war es eher ein braunes Kätzchen, sehr zierlich und etwas jünger als sie selbst.

Freundlich sah Viviane in das verweinte Gesicht und zeigte auf die linke Schulter. „Darf ich mir das einmal ansehen?“, fragte sie ganz sanft auf Griechisch. Für einen Moment wurden die fast schwarzen Augen weit vor Erstaunen, dann nickte die Sklavin scheu.

Vorsichtig zog Viviane den verdreckten Umhang weg und tastete den Schulterbereich ab. Der Arm war ausgekugelt, und die Sklavin schien sich dessen bewusst zu sein, ihrer ängstlichen Miene nach zu urteilen. Beruhigend strich ihr Viviane über die Wange und fragte wieder auf Griechisch: „Kannst du mich gut verstehen?“

Sie nickte wieder scheu.

„Wenn du einverstanden bist, renke ich deinen Arm ein, aber das wird für einen Moment sehr schmerzhaft sein.“

„Das kannst du?“, kamen die ersten, zaghaften Worte von ihr.

„Selbstverständlich! Arme renke ich jeden Morgen noch vor dem Frühstück ein. Die Leute stehen Schlange bei mir.“

Viviane wedelte herrisch mit der Hand, als ob sie gleich den Nächsten aufrufen würde, und sah ihr Gegenüber das erste Mal richtig lachen – ein Zähneblitzen so weiß wie eine Perlenkette.

„Du kannst ruhig auch schreien, wenn es dir hilft, mich stört das nicht.“

Mit einer königlichen Anmut setzte sich die Sklavin gerade. „Ich werde nicht schreien.“

„Dann nimm wenigstens diesen Ast, ist besser für die Zähne.“

Viviane knickte einen daumendicken Ast vom Baum und wartete so lange mit strenger Miene, bis die Sklavin den Mund aufmachte.

„Gut, dann will ich mal.“ Sich die Hände reibend, trat Viviane hinter den Baumstamm, fasste mit der linken Hand den Arm und legte die rechte ans Schulterblatt.

„Ich werde langsam bis drei zählen. Bist du bereit?“

Die Sklavin rollte den Ast zwischen ihren Zähnen in eine bessere Position und nickte.

„Achtung! Ich zähle! Eins …“

Und schon war der Arm dort, wo er hingehörte.

Verwundert nahm die Sklavin den Ast aus dem Mund. Er hatte ein paar Kerben.

„Du hast nicht bis drei gezählt!“ Tastend glitten ihre Finger über die Schulter. „Ich hatte nicht genug Zeit, mich auf den Schmerz vorzubereiten. Aber kaum tat es weh, war es auch schon vorbei. Ich danke dir von ganzem Herzen.“

„Gern geschehen. Bei nächster Gelegenheit schneide ich dir ein Weidenästchen ab, falls du Schmerzen bekommst.“

„Das habe ich nicht gewusst“, keuchte Loranthus. Er war von beiden Frauen unbeachtet herangeeilt und zeigte auf den eingerenkten Arm.

Ruckartig schwang Vivianes Mahagonihaar herum und peitschte ihm ins Gesicht. Ihre grünen Augen loderten. Hastig trat er einen Schritt zurück. Er hatte plötzlich das Bild eines zähnefletschenden roten Drachen vor Augen, und der Drache grollte: „Du trampelst hier vor Langeweile Muster in den Waldboden, hast es aber nicht für nötig befunden, zu fragen, ob es ihr gut geht?!“

Loranthus riss die Hände hoch.

„Oh nein, das siehst du falsch! Ich war lange damit beschäftigt, mich zu säubern! Der Raufbold, der mich festhielt, war nämlich der Meinung, ich würde zu gut riechen! Er hat mir die Hosen vom Leib gerissen und meine feinen Lederstiefel und meinen dicken Wollmantel, beinahe hing noch mein Kopf mit drin in der Kapuze, alles neu, beste Qualität, habe ich mir extra für das rauere Klima hier zugelegt. An meinem dünnen Umhang hier hat er mich umhergezerrt, dort hinüber zu dem Wassergraben!“

Eilfertig zeigte Loranthus schräg hinter sich zum Wegesrand. Dann veranstalte er einen Ringkampf mit sich selbst, legte sich die Hände um die Kehle, als würde er sich würgen, und quetschte aus schiefgelegtem Hals heraus: „Ich habe mit ihm gerungen, leider war er zu stark. Gerettet hat mich ein dürrer Ast, auf dem ich rücklings zu liegen kam. Als mich der Kerl würgte, brach er unter der Gewalt und knackte dabei laut. Der Idiot hat wohl gedacht, er hätte mir das Genick gebrochen und ließ von mir ab. Aber er verpasste mir noch einen derben Tritt in die Seite. Ich habe keinen Ton von mir gegeben und mich tot gestellt, obwohl meine Rippen heftig wehtaten und er mir noch meine eigenen Sandalen an den Kopf geworfen hat, stell dir das mal vor!“

Zog Loranthus zu dieser fadenscheinigen Ausrede etwa einen beleidigten Schmollmund? Nun raffte er auch noch seinen Umhang an sich, als wolle er seine Sandalen vorzeigen. Vivianes Augen wurden schmal.

Solche Jammerlappen waren es nicht wert, auch nur einen Finger für sie zu krümmen. Obwohl, gerade verspürte sie den heftigen Drang, sämtliche Finger in seinen Haarschopf zu krallen und alles, was daran hing, durch diese verlockende Pfütze am Wegrand zu ziehen. Leider tat man das nicht mit Händlern und erst recht nicht mit griechischen. Zudem hatte sie einen Eid geschworen.

Daher summte sie die Isa-Rune für innere Ruhe, wie sie es gelernt hatte, und allmählich trat die erwünschte Wirkung ein: Wozu sich aufregen? Dieser Loranthus vom Stamm der Hornochsen würde gar nicht begreifen, dass er in ihren Augen ein selbstsüchtiger, nutzloser …

„Als ich so tot es ging da lag, hörte ich noch, wie der Anführer sagte, sie bräuchten sich nicht zu beeilen, sein Jüngster wolle noch etwas Schonzeit, bevor er wieder vom Weib des Statthalters ausgequetscht würde. Da haben alle gegrölt vor Lachen und dem Blonden auf die Schulter geklopft. Mein Peiniger fragte ihn sogar, ob sich sein Weib noch nicht beschwert habe oder ob er sie auch noch schaffe, wenn die Herrin mit ihm fertig sei.“ Entrüstet schüttelte Loranthus den Kopf. „Beim Zeus, ich hätte ihm für diese Dreistigkeit einen Fausthieb verpasst! Wie redete der denn mit dem Sohn seines Anführers?! Aber der Blonde hat nur geseufzt. Er gebe sein Bestes, hat er gesagt. Es war eine seltsame Unterhaltung, wenn ich so recht darüber nachdenke, denn Hermunduren haben ja gar keinen Statthalter.“

Wozu der Hundeblick?! Verstand der griechische Hornochse den logischen Zusammenhang nicht? Nun, da konnte Viviane ihm auch nicht helfen, den verstand sie nämlich selbst nicht. Oder hätte der brave Bürger Roms gerne einen Statthalter für die Hermunduren? Viviane schürzte die Lippen, ihre Augen wurden sehr schmal. Wenn er jetzt noch anfing zu hecheln, flog gleich ein Stock bis nach Griechenland.

Doch so weit kam es nicht, ein heftiges Zähneklappern brachte sie zum Umlenken. Auf Pfiff kamen ihre Pferde angetrabt und sie zog aus einer der vielen Taschen einen gelbgrün karierten Wollmantel, ein gelbes Hemd und brombeerfarbene Hosen. In einer anderen Tasche kramte sie nach einem Paar kniehoher Filzstiefel. Kaum drehte sie sich mit dieser Ausbeute in Händen um, zuckte Loranthus zusammen und ging ein Stück weg.

Viviane konnte es nicht lassen und schleuderte das Stöckchen mit den Bisskerben weit über seinen Kopf in den Wald hinein, doch er sprang nicht darauf an; er schien es nicht einmal gemerkt zu haben. Achselzuckend legte sie der Sklavin die neuen Kleider auf den Baumstamm und half ihr beim Umkleiden.

Diese ließ es mit müden Bewegungen geschehen und flüsterte: „So schöne Farben und so weich. Du bist so gut zu mir. Ich wünschte, ich könnte es dir vergelten.“

„Ich nehme dich beim Wort, aber fürs Erste reicht es mir, wenn du mir deinen Namen verrätst, damit ich meine Patientin richtig anreden kann.“ Viviane wackelte neckisch mit den Augenbrauen. „Die Stiefel sind eigentlich für Schnee gedacht, aber die taugen auch für kleine frierende Wildkätzchen. So, jetzt ummantele ich dich noch fein, gleich wird es warm. Ist beste Filzwolle, da kann Loranthus’ dünnes Sommerdeckchen nicht mithalten.“ Resolut stülpte sie ihr die Kapuze über den Kopf, schlang den Mantel gleich zweimal herum, stach eine bronzene Fibel mit Pferdekopf-Motiv hindurch und klemmte die Nadel sicher in die Halterung. Zufrieden betrachtete sie ihre Einwickelkünste. Eine Raupe hätte es nicht besser gekonnt, auch die Farben passten gut.

Die Arme konnte ihr Gegenüber zwar nicht mehr von sich strecken, aber dafür zeigte sie wieder dieses hübsche Perlenlächeln.

„Mein Name ist Hanibu.“

„Hanibu?! Ein feiner Name.“ Viviane nickte freundlich. Sanft strich sie über die verletzte Schulter, dann raffte sie die verdreckten Sachen zusammen und beorderte Hanibu mit einem Kopfnicken dicht an ihre Seite.

„Komm!“, herrschte sie Loranthus an, der sich inzwischen wieder herangewagt hatte.

„Hanibu braucht Ruhe! Eine viertel Wegstunde von hier liegt ein Gasthaus. Dort werden wir die Nacht verbringen. Und wehe, du sagst auch nur ein Wort dagegen. Also keinen Widerpart, ich hadere selbst genug mit mir.“

Wehmütig schaute Viviane gen Westen in das einsetzende Abendrot und seufzte. Sie hätte es heute gern noch bis nach Hause geschafft, und für den Griechen allein hätte sie bestimmt nicht die letzte Fähre verpasst. Aber Hanibu brauchte ihre Hilfe und Bedürftigen zu helfen war schließlich ihre Berufung. Sie musste nur ein wenig umdisponieren, damit sie beide bequem reiten konnten.

Mit ein paar Handgriffen hatte Viviane ihren Sattel von Dina auf Arion umgelagert, das Festzurren hingegen dauerte wesentlich länger. Arion ertrug es mit Gleichmut, dass Viviane an seinem Gepäck herumruckelte, bis sie endlich zufrieden war. Danach half sie Hanibu auf Dinas Rücken. So leicht und klein, wie sie war, würde Dina sie ohne große Mühe beide tragen können.

Nach erneutem Kramen in einer ihrer vielen Taschen fand Viviane noch ein paar verschrumpelte Äpfel. Dina und Arion bekamen je einen, und einen drückte sie Hanibu in die Hand, die darauf starrte, als hätte sie noch nie einen Apfel gesehen.

„Nun ja, er ist zwar nicht mehr der beste, aber garantiert auch nicht der schlechteste. Iss nur, Hanibu, der schmeckt!“

Dankbar biss Hanibu hinein. Dieser kleine Apfel machte sie sehr, sehr glücklich. Süß, fruchtig und wunderbar warm, zauberte er ein Lächeln in ihre müden Augen.

„Für dich habe ich auch einen, Loranthus, aber erst, wenn du oben sitzt“, sagte Viviane und ließ es mit Absicht wie einen Befehl klingen; ihr war aufgefallen, wie geringschätzig der Grieche ihre Äpfel gemustert hatte. Na, dem würde sie die Extravaganzen schon noch austreiben. „Hurtig, hoch mit dir!“

Bestimmend zeigte sie auf Arion, und weil Loranthus nicht gleich reagierte, machte sie noch ein paar Handbewegungen, als würde sie ihn zur Not auch hochwerfen.

„Das geht doch gar nicht“, maulte Loranthus. „Wie soll ich da raufkommen?“ Er ging einmal um Arion herum und suchte eine freie Stelle. Wie Viviane bei diesem Wust von Taschen auch noch ihren Sattel obendrauf festzurren konnte, war ihm ein Rätsel, aber sie hatte es geschafft, und eines war sicher: Vor lauter Gepäck sah er nicht einmal, wo das Pferd aufhörte. Zum Glück war der Kopf frei geblieben, so konnte er immerhin vorne und hinten unterscheiden.

Weil Viviane keine Anstalten machte, auch nur eine einzige Tasche abzunehmen, damit er die Aufstiegsmöglichkeit wenigstens vermuten konnte, ging Loranthus noch eine Runde um Arion herum und grummelte: „Bei Poseidon, ist das ein kompaktes Riesenvieh!“

Das hätte er lassen sollen. Aus dem Hinterhalt peitschte ihm Arion seinen langen Schweif in den Nacken, und kaum war Loranthus vorwärtsgetaumelt, hatte er auch schon ein ziemlich beleidigtes Pferdegesicht vor der Nase.

„Kannst du mir mal helfen, Viviane? Der will mich nicht haben“, jammerte Loranthus und beugte sich weit nach hinten. Arion folgte ihm, den langen Schweif wieder zwischen den Taschen verborgen. Loranthus bekam arge Schräglage, beim kleinsten Zucken würde er umfallen.

„Probiere es mal mit Bestechung“, gluckste Viviane und drückte ihm einen Apfel in die Hand. Hastig streckte er das verschrumpelte Ding, das ein Apfel sein sollte, von sich, und Arion schnappte zu.

„Und jetzt lässt er mich aufsteigen?“ Loranthus blieb skeptisch. Er ließ Arion nicht aus den Augen und verfolgte mit offensichtlichem Argwohn, wie der Hengst den Apfel verspeiste. „Der wird mich zermalmen, ich meine, wie soll ich denn über die Taschen … ich will ihm ja nicht wehtun!“

Seufzend nahm Viviane Arions Zügel, führte ihn zu dem umgefallenen Baumstumpf und bedeutete Loranthus, von hier aus aufzusteigen, was er schleunigst tat – der Apfel war nämlich gleich alle und kein Nachschub in Sicht.

Nach einigem Hängen und Würgen und viel Hilfe von Viviane hatte sich Loranthus endlich auf Arion zurechtgerückt und hockte mehr oder weniger zusammengequetscht dort, wo er hinsollte. Kaum hatte er mit den Füßen nach den Steigbügeln gehangelt, ging es auch schon los. Die großen Taschen scheuerten bei jedem Schritt gegen seine Beine, seinen Rücken, seinen Bauch und seine Arme, die Steigbügel hatte er immer noch nicht erwischt … er machte ein missmutiges Gesicht. Er steckte so fest, dass er ohnehin nicht herunterfallen würde.

„Besser schlecht geritten als gut gelaufen“, knurrte Viviane und reichte ihm den versprochenen Apfel.

„Da magst du recht haben, Viviane. Aber wenigstens ist der Sattel, auf dem ich hier sitze, bequem, sehr bequem sogar. War bestimmt teuer, daher vermute ich: Dein Arion ist gar kein Packpferd. Selbstverständlich kann er viel Gepäck tragen, aber du hast ihn hauptsächlich als Taschenberg getarnt, damit er kleiner wirkt und man das edle Ross übersieht.“

Loranthus lächelte wissend und hob die Hand, um Viviane an einer Erwiderung zu hindern. Ihr erstaunter Blick war ihm Antwort genug und er wollte noch etwas Wichtiges sagen. „Nun, ich möchte mich gerne für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Ich habe genug Gold, um dich für deine Mühen zu entlohnen. Zum Glück haben die Räuber mich nicht durchsucht. Ich trage es immer bei mir.“ Zufrieden tätschelte er seinen feisten Bauch.

„So, so.“ Viviane rümpfte die Nase. Wo der wohl sein Gold versteckt hatte, dass es bei einem Kampf mit Körperkontakt nicht aufgefallen war? Beim Anblick von Loranthus’ süffisantem Grinsen fiel es ihr schlagartig ein: Des Rätsels Lösung war so einfach und gleichzeitig genial. Der feiste Bauch war gar nicht echt!

„Lass dein Gold stecken. Jeder andere hätte das Gleiche für euch getan. Es ist selbstverständlich für uns Hermunduren, in der Not zu helfen. Aber du darfst gerne die Zeche fürs Gasthaus bezahlen. Wir sind bald da.“

„Prima.“ Bei dieser verlockenden Aussicht traute sich Loranthus nun doch, in den hässlichen Apfel zu beißen, und wurde prompt für seinen Mut belohnt. Der Apfel schmeckte einfach köstlich und war trotz der vielen Falten noch ziemlich saftig. Er musste sich richtig zusammenreißen, damit er sich den Mund nicht zu voll stopfte. Gut erzogen, wie er war, biss er also hastig noch einmal zu, nur ein winziges bisschen.

Derart genüsslich mit Kauen und Knabbern beschäftigt, erreichte er den letzten Bissen sowie die nächste Wegbiegung und hätte sich beinahe verschluckt. Raben über Raben stoben vor ihnen auf, ein Wust aus Federn, Krallen, Krächzen, Flattern; Loranthus warf sich die Hände über den Kopf, krümmte sich zusammen, wühlte sich kopfüber in den Taschenberg auf Arions Rücken … auf einmal war der Spuk vorbei, so schnell, wie er gekommen war.

Loranthus seufzte tief geduckt in seinen Bauch hinein, er war zum Glück heil geblieben. Er saß sogar noch oben auf dem Pferd, das hätte ja auch mit ihm durchgehen können. Doch sobald er sich endlich traute, sich aufzurichten, wünschte er sich die Raben zurück. Rechts und links, ein paar Schritt vor ihm, standen zwei nackte, blutverschmierte Männer wie monströse Wächter, doch sie bewachten nicht den Weg – sie waren schlichtweg tot. Ihr Anblick war grauenvoll. Einstmals mussten es stattliche Männer gewesen sein, das konnte man jedenfalls aus ihrem Körperbau schließen, denn ihnen fehlten die Köpfe, in ihren Brustkörben steckten Speere, ihre Bauchhöhlen waren aufgeschlitzt und absolut leer. Ein einziger Fetzen Fleisch hing von dem rechten Unterleib herunter und baumelte vor sich hin.

Viviane ritt kommentarlos auf die Toten zu, Arion folgte ihr und Loranthus presste sich eine zitternde Hand auf Nase und Mund, um den Gestank nach Blut und Tod von sich fernzuhalten. Hastig nahm er noch die zweite Hand zu Hilfe, doch seltsamerweise verspürte er keinerlei Drang, die Augen zusammenzukneifen. Im Gegenteil, er redete sich ein, hierzulande herrschten eben raue Sitten, und ließ sich kein Detail entgehen.

Diese geschundenen, kopflosen Körper standen nicht von selbst. Mit Lederriemen waren sie an Pfähle gebunden und genau so platziert, dass sie zu beiden Seiten den Weg flankierten, durch die Kurve aber spät einsehbar waren. Selbst wenn keine Raben aufgeflogen wären, hätte das Szenario eine schockierende Wirkung auf jeden, der hier ahnungslos des Weges kam. Allein schon diese weit aufklaffenden Bauchhöhlen waren zum Gruseln. Man konnte die Rippenbögen sehen, das blank geputzte Rückgrat und sogar die Knorpel zwischen den einzelnen Wirbeln. Dagegen schienen die anderen Körperteile, bis auf die blutverschmierte Haut, völlig unversehrt - wenn man von den Speeren auf Höhe der Herzen absah, und natürlich von dem Fehlen der Köpfe. Es wirkte schon fast skurril, wie statt der Köpfe die Pfähle emporragten; als hätte sich hier jemand einen bitterbösen Scherz erlaubt. Ein Detail war besonders merkwürdig: Zu beiden Seiten der Pfähle waren Ohren angebunden und zwar genau an der Stelle, wo normalerweise Ohren wären, wenn die Köpfe noch dagewesen wären.

Loranthus fragte sich, wozu diese explizite Anordnung gedacht war; für bestmögliche Sicht waren sogar besonders dünne Lederriemen zum Anbinden verwendet worden. Wieso stellte jemand so ausdrücklich Ohren zur Schau, wenn der Rest vom Kopf genauso deutlich fehlte?

Selbst Viviane schien intensiv darüber nachzudenken; sie betrachtete jedes Ohrenpaar auf das Genaueste, bevor sie ihre Stute zu einer etwas schnelleren Gangart antrieb. Loranthus war froh, den Ort des Grauens hinter sich lassen zu können, denn schon hörte er, wie sie wieder anrückten, wie sie flatterten und krächzten, die Raben. Er sah es förmlich vor sich, wie sie an dem lose baumelnden Fleischfetzen zerrten, und nun endlich verspürte er den heftigen Drang, die Augen zu schließen. Während Arion für stetig wachsenden Abstand sorgte, wischte sich Loranthus fahrig übers Gesicht, als könne er die Bilder vertreiben, wenn er nur lange genug die Augen zu ließe. Doch als er es endlich wagte, durch seine Fingern zu spähen, stöhnte er matt auf. Zu etwas anderem hatte er keine Kraft mehr, weil da nun noch mehr Tote waren. Noch mehr verstümmelte Körper, noch mehr Speere, noch mehr Lederriemen, noch mehr Pfähle, noch mehr Ohren … angeordnet zu einem langen, entsetzlichen Spalier.

Wie abgemessen flankierten sie eine ewig lange Gerade, etwa alle fünfzig Schritt stehende Leichen rechts und links. Loranthus konnte die Augen zupressen, so viel er wollte – er musste mitten durch sie hindurch, und er wusste: Dieses Schreckensszenario würde ihn in seine schlimmsten Träume verfolgen.

„Ein Dutzend Krieger der Chatten. Stehen erst einen Tag hier, vielleicht auch zwei, aufgrund der letzten Schneeschauer kann ich das nicht genau sagen. Planten offensichtlich einen hinterhältigen Überfall und wurden dabei von unseren Kriegern erwischt. Schau.“ Viviane deutete auf das letzte Paar Ohren.

Loranthus hatte Mühe, hinzusehen, aber er wollte Viviane nicht enttäuschen. Wenn sie ihm schon die Frage beantwortete, die er sich vor Kurzem selbst gestellt hatte, wollte er es jetzt auch genau wissen.

„Du meinst, diese zwölf Chattenkrieger wollten jemanden aus dem Hinterhalt überfallen? Sie wurden jedoch entdeckt und stehen nun zur Abschreckung hier?“, würgte er hastig heraus, um nichts anderes herauszuwürgen. „Wurden sie deshalb so hart bestraft?“

„Garantiert. Wollten sicher einen lohnenden Abstecher über die Grenze machen. Wir Hermunduren sind friedlich, aber unsere Gesetze sind genauso streng wie anderswo auch. Diese Schwachköpfe.“ Viviane spuckte aus. „Haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht.“

Mit diesen Worten traten die Pferde aus dem Wald heraus und Loranthus atmete auf. Völlig unerwartet hatte sich die Enge des Waldes in weites, offenes Land mit sanft geschwungenen grünen Flächen gewandelt. Ein breiter Fluss schlängelte sich gemächlich dahin und an seinem Ufer stand das angekündigte Gasthaus. Genauer gesagt war es ein Gastdorf mit einem großen Langhaus, einem Lagerhaus auf Stelzen und etlichen kleinen Hütten, die zur Hälfte in der Erde steckten, dazwischen Obstbäume in voller Blüte und saftig-grüne Wiesen. Drei Seiten waren von Hecken umgeben. Die vierte grenzte an den Fluss und wurde von einem dichten Schilfgürtel gesäumt. Es gab sogar einen Anlegesteg für eine Fähre.

Gleich linker Hand, über dem Fluss, erhob sich ein stattlicher Berg, der keine Bäume auf seiner Kuppe hatte, sondern eine Burg mit einem langen Wall aus Steinblöcken und Holz. Wachtürme thronten auf dem Burgwall. Von dort aus hatte man sicher die beste Sicht über das Land, über jedes Haus, jeden Hügel und jeden Berg bis zu den hohen Gebirgszügen in weiter Ferne.

Viviane breitete ihre Arme aus.

„Das geeinte Großkönigreich der Hermunduren. Willkommen in meiner Heimat!“

„Ah, der hercynische Wald! Davon habe ich bereits viel gelesen!“ Begeistert deutete Loranthus auf die endlos grünen Höhenzüge am Horizont.

Viviane stutzte, dann huschte ein verständnisvolles Lächeln über ihr Gesicht.

„Die Schriften erzählen von einem ‚hercynischen Wald‘, als wären unsere Berge, unsere Wälder ein einziges riesiges Gebirge. Das ist ein alter Hut. Die Römer, die jetzt hinter dem Rhein leben, kennen die Berge und Gebirgsketten mit Namen, wenigstens die ihrer eroberten Provinzen. Schau, Loranthus! Das Gebirge zur Linken ist unser Thuringer Wald und rechts, das ist Raino, mein Zuhause.“

„Bereits der hochgelehrte Aristoteles sprach in seinen Niederschriften vom ‚hercynischen Wald‘. Er sagt darin, dass es ein riesiges Gebiet umfasst. Er meint ganz bestimmt dieses hier, genau vor meinen Augen.“ Loranthus schaute ziemlich pikiert auf Viviane, bis ihm einfiel, dass nicht sie das Gebirge war. Rasch drehte er sich um und machte eine weit ausholende Geste.

Viviane legte den Kopf in den Nacken. „Wenn ich dir so zuhöre, könnte ich denken, du würdest dich hier besser auskennen als ich. Loranthus. Überlege. Es ist doch ganz logisch. Cäsar hat von Aristoteles abgeschrieben. Sie waren beide noch nie hier. Von wem hat also Aristoteles abgeschrieben?“

„Aristoteles war ein Gelehrter. Er muss es wissen.“

„Eben. So hat Cäsar auch gedacht und wer weiß, wer noch. Aber vielleicht hat Aristoteles etwas verwechselt oder er meinte gar nicht den Namen als solchen, sondern die Ausrichtung unserer Gebirge. Ja, Loranthus, die Ausrichtung, das könnte alles erklären. Pass auf!“

Viviane streckte ihre Hand nach der untergehenden Sonne und schwenkte sie zurück zum Thuringer Wald.

„Die meisten Gebirge haben eine Nordwest-Südostausrichtung. Raino hingegen ist ein variszisches Gebirge. Das erkennst du an der Nordost-Südwestverwerfung.“

Loranthus besah sich skeptisch den rechten Winkel, den Vivianes Arme bildeten.

„Mag sein. Ich bleibe trotzdem bei ‚hercynischer Wald‘, so habe ich es gelernt.“

Viviane verdrehte die Augen. „Gelernt. Loranthus, ich versichere dir: Der Thuringer Wald ist hercynisch, Raino ist variszisch. Das ist nur logisch.“

Loranthus schüttelte stur den Kopf.

Viviane schnippte mit den Fingern in Richtung der Gebirge. „Hercynisch. Variszisch.“

„Nein, Aristoteles sagt …“

Hanibu kippte gegen Viviane und schnarchte leise.

Viviane zischte noch leiser: „Jetzt hör mal gut zu. Wenn ich sage …“

„Mmh!“ Loranthus reckte die Nase in die Höhe und schnupperte genüsslich: „Hier riecht es höchst verlockend nach Braten!“

Dieser scharfsinnige Themenwechsel kam Viviane gerade recht, denn auch sie hatte den appetitlichen Geruch bemerkt und nun lief ihr das Wasser im Munde zusammen. Wie gern würde sie etwas Besseres zu beißen bekommen als ihr alterndes Brot im Verpflegungsbeutel.

„Wir sollten uns beeilen, damit wir noch was abbekommen“, riet Loranthus und wollte Arion antreiben, doch der hörte nicht auf ihn, sondern ließ Dina den Vortritt.

Nach etwa dreihundert Schritt endeten Loranthus’ Ungeduld und der Weg an einem schweren Eichentor, das in die hohe Hagebuttenhecke eingelassen war. Passenderweise war es von der Burg aus gut einsehbar, um jeden Gast gleich zu registrieren.

Viviane winkte zu den Wachtürmen hinauf, obwohl sie dort niemanden erkennen konnte, dann klopfte sie mit einem Holzschlägel gegen eine Kupferplatte am Tor. Der melodische Gong war kaum verhallt, da stand auch schon ein großer, kräftig gebauter, rothaariger Mann vor ihnen und Loranthus japste: „Ein echter Keltos, ich bin entzückt. Dieser Hüne, diese rote Löwenmähne …“

„Guten Abend, Gastwirt“, übertönte Viviane die Freudenbekundungen hinter sich. „Wir würden gern hier übernachten.“

„Ist mir recht.“ Freundlich nickte der Wirt ihr zu und zeigte mit einem muskelbepackten Arm hinter sich auf die große Wiese. „Drei Häuser sind noch frei, gleich hier am Tor oder hinten am Fluss nahe der Badestelle.“

„Wir nehmen das hintere. Könnten wir auch noch etwas zu essen haben?“ Viviane zeigte ihr charmantestes Lächeln, dazu knurrte ihr Bauch laut wie ein Hund.

„Selbstverständlich. Mein Weib wird sich freuen, euch bewirten zu dürfen. Sie hat heute schmackhaften Hasenbraten zubereitet. Alles ganz frisch, gestern haben die noch unsere Felder besucht.“

„Das klingt sehr gut. Wir laden nur rasch die Pferde ab, dann kommen wir zu euch herein.“

„Unsere anderen Gäste, zwei Händler, sind bereits beim Essen, aber lasst euch ruhig Zeit, es ist genug für alle da. Hinter den Häusern befindet sich jeweils ein kleiner Stall. Heu und Wasser bringe ich sofort.“

Mit langen Schritten lief der Wirt über die Wiese Richtung Langhaus, Viviane steuerte die Pferde den Weg am Fluss entlang zum letzten Haus des Gastdorfes. Hühner flatterten vor ihnen auf, Gänse watschelten hinunter zum Fluss, Enten schwammen um den Anleger der Fähre, Ziegen und Schafe grasten auf abgetrennten Weideflächen gleich daneben. Dem lauter werdenden Grunzen nach zu urteilen, befanden sich hinter den Hecken ein paar Schweine, wo sie den Boden aufwühlen konnten und das ansonsten gepflegte Ambiente nicht durcheinanderbrachten.

„Diese Wiesen und Weiden – wirklich sauber und ordentlich hier.“ Loranthus betrachtete alles mit kritischem Blick und schien sehr zufrieden.

Die Häuser für die Gäste waren klein, ganz schlicht aus Lehm und mit einem Balkengerüst gebaut, und fast bis zum Fenster in die Erde eingelassen. Das Langhaus, in dem die Bewirtung stattfand, war hingegen zwei Stockwerke hoch, aus bestem Fachwerk und mindestens zwanzig Schritt lang. Dazu gab es ein Schwitzbad und eine Scheune, aus der es nach Heu duftete. Sämtliche Hauswände waren leuchtend weiß gekalkt, alle Holzbalken waren schwarz und die Dächer mit dicken Holzschindeln gedeckt.

„Die Häuser machen allesamt einen soliden Eindruck, besonders das Langhaus, das offensichtlich ebenerdig steht. Ich verstehe bloß nicht, wozu diese Hecken gut sind?“ Wissbegierig deutete er rundum, ließ aber Viviane nicht aus den Augen.

„Das ist eigentlich ganz simpel, schau dir mal das dicke Astwerk an und die Dornen. Die Hagebutte ist eine immer wachsame Kriegerin, wenn sie alt genug ist. Sie lässt keinen ungebetenen Gast durch, egal ob Mensch oder Tier. Im frühen Sommer erfüllen ihre Rosenblüten jedes Herz mit Freude und im langen Winter genießen wir ihre Früchte, getrocknet oder in Marmelade. Beide, Blüten und Früchte, haben starke Heilkraft.“

„Wie praktisch! Ein lebender Schutzwall mit allerlei Extras! Äußerst effektiv. Darauf hätte ich auch selbst kommen können. Beim Hermes, wenn wir doch bloß etwas schneller gewesen wären! Hätten wir das Gasthaus erreicht, wären uns die Räuber bestimmt nicht bis hierher gefolgt. Ich könnte mich in den Hintern beißen! Eine Meile und wir wären auf freiem Land gewesen!“ Gerade wollte er sich wieder die Haare raufen, da fiel ihm ein, dass er in diesem Fall ohne Viviane durch das grässliche Spalier hindurchgemusst hätte – womöglich wäre er in Ohnmacht gefallen und vom Kutschbock gekippt.

„U…und warum sind die kleinen Häuschen so tief in die Erde eingelassen? Ich meine, im Gegensatz zum ebenerdigen Langhaus, sieht das irgendwie … primitiv aus. Steht man da nicht im Grundwasser?“

„Für wie dumm hältst du uns? Siehst du nicht den Höhenunterschied?“

Viviane beschrieb einen Bogen zwischen dem letzten Häuschen und dem Lagerhaus auf Stelzen, das näher am Ufer stand, und schmunzelte vergnügt. Sie hatte gerade ein Bild vor Augen: Loranthus trippelte in einer Pfütze herum, verrenkte sich wie wild, um mit den Zähnen nach seinem Hintern zu schnappen, und ständig sprudelte ihm ein Wasserfall aus dem Mund.

„Nun, um deine Frage zu beantworten … Hast du schon mal einen Winter hierzulande erlebt?“

„Nein, wir sind erst vor einem Mond in Antibes angekommen. Es war dort angenehm mild. Auch als wir nach Massalia weiterreisten, war es warm. Je weiter wir nach Norden kamen, desto kühler wurde es, aber einen Winter im Land der Keltoi kenne ich nur aus Berichten. Hierzulande soll es barbarisch kalt werden und schneien. Schnee kenne ich natürlich, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Flüsse zufrieren.“ Loranthus erschauerte. Unwillkürlich schlang er seinen Umhang fester um sich. Er konnte gut darauf verzichten, diese Wissenslücke durch praktische Erfahrung zu füllen. Wenn den Barbaren hier die Eiszapfen von den Fellen hingen, würde er längst wieder in seiner schönen warmen Heimat sein.

„Loranthus. Du bist doch ein gebildeter Mann.“

„Garantiert! Ich bin weit gereist und sehr belesen!“

„Bestens. Dann sage nicht immer ‚keltisch‘ oder ‚Kelta‘ oder ‚Keltos‘ oder ‚Keltoi‘. Das ist unzureichend. Wir sind hier im Land der Hermunduren, das weißt du, also nenne uns auch so. Zu dir sagt doch auch niemand Südoströmer.“

„Wa…?!!!“ Loranthus riss den Mund auf. „Bei allen Göttern des Olymps, ich bin kein …“ Beleidigt klappte er seinen Mund wieder zu und brummte: „Ich werde es mir abgewöhnen, keine Bange.“ Sage ich eben Barbar, da mach ich nichts falsch, ist ja nicht beanstandet worden, dachte er sich im Stillen.

„Gut, gut. Um deine Frage nun redlich zu beantworten: Unsere Grubenhäuser sind nicht primitiv. Sie sind sehr praktisch. Im Sommer ist es darin angenehm kühl und man schläft einfach wunderbar. Im Winter schützen sie uns vor Kälte. Selbst mit einem winzigen, winzigen Ofen kann man schnell einheizen und hat es sehr lange behaglich warm.“

„Weil alles aus Lehm besteht, und Lehm speichert Wärme“, schlussfolgerte Loranthus.

„Richtig. Die Häuser, die Öfen – alles ist aus Lehm und Weide. Selbst die Fußböden sind gestampfter Lehm.“

„Ich habe gelesen, ihr heizt auch mit Kohlebecken.“

„Kohlebecken?“ Viviane wurde schlagartig ernst. „Ja, das ist richtig. Wenn man keinen Ofen hat, bekommt man es mit einem Kohlebecken durchaus warm. Aber Vorsicht! Absolute Vorsicht!“ Achtung heischend riss sie den Zeigefinger hoch und Loranthus fühlte sich genötigt, eifrig zu nicken – zum Zeichen, dass er gut aufpasste.

„Beim Heizen mit Kohlebecken muss man unbedingt Vorsicht walten lassen. Wehe dem, der das vergisst! Also hör gut zu und merke dir: Wenn ein Haus komplett dicht ist, kann das tödlich enden. Man schläft ein und wacht nicht mehr auf.“

„Einfach so?“

„Das kommt drauf an. Zu Anfang fällt es nämlich gar nicht auf, wenn sich der Tod aus dem wohlig-warmen Becken schleicht. Man wird müde und träge … Ist man achtsam und handelt schnell, kann man sich retten; schläft man ein, ist man verloren. Dann merkt man nämlich nicht, wie die Kopfschmerzen kommen, das Unwohlsein, die Krämpfe, man kann sich nicht mehr wehren. Ja, ein Kohlebecken ist wahrhaftig ein lautloser Mörder.“

„Keine Bange“, gluckste Viviane, als sie das entsetzte Gesicht von Loranthus sah, und deutete auf die offene Tür des kleinen Grubenhauses.

„Wir haben einen Ofen plus ordentlichen Rauchabzug, und zwar gleich neben der Tür, damit man schon beim Eintreten mit wohliger Wärme empfangen wird – jedenfalls, wenn es kalt ist, heute nicht.“

„Prima“, seufzte Loranthus und war ziemlich erleichtert – bis er die Haustür musterte, an der er sich den Kopf stoßen würde, wenn er sich nicht ein wenig duckte. Gerade wollte er fragen, warum sie hierzulande gute Öfen bauten, aber keine Türen in ihrer Größe, da fiel ihm die Antwort selbst ein: Wenn man eine niedrige Tür aufmachte, blieb mehr Wärme im Haus als bei einer hohen. Ja, diese hochgewachsenen Barbaren waren wirklich nicht dumm.

Kaum waren sie am Stall angelangt und hatten sich über das dick ausgelegte Stroh gefreut, kam auch schon der Wirt, beladen mit Wassereimern in den Händen und Heu in einem hohen Weidenkorb auf dem Rücken.

„Ihr habt übrigens eine gut sichtbare Wegmarkierung“, sagte Viviane, während er mit Leichtigkeit das Heu in eine Raufe an der Wand steckte und das Wasser in einen sauberen Trog schüttete.

„Ja, nicht wahr? Den Weg haben wir erst kürzlich frisch instand gesetzt. Du weißt schon, unerwünschten Wuchs freischneiden, Orts- und Zeitangaben auf den Markierungen auffrischen …“

„Das ist euch gelungen“, versicherte Viviane vage und runzelte die Stirn. Offensichtlich sprach der Wirt nicht gern über das, was vor Kurzem hier geschehen sein musste. Einen Trupp feindlich gesinnter Chatten als ‚unerwünschten Wuchs‘ zu bezeichnen – auf den Vergleich wäre sie nie gekommen. Dafür hatte sie anhand der Toten Ort und Zeit wiederum gut ablesen können.

„Soll ich euch beim Abladen helfen?“ Der Wirt warf einen besorgten Blick auf Hanibu, die immer noch an Viviane gelehnt schlief.

„Wenn du sie mir vom Pferd heben könntest, wäre das eine große Hilfe“, flüsterte Viviane und verdrehte dabei ihre Augen zu Loranthus hinüber.

„Verlass dich ganz auf mich. Ich lege sie gleich ins Bett.“ Mühelos hob der Wirt Hanibu auf seine Arme, grinste selbstzufrieden und lief los.

Viviane stieg gemächlich von Dina. Hinter ihr ertönte ein dumpfer Aufschlag, doch das trieb sie noch längst nicht zur Eile – Loranthus lag ohnehin schon im Stroh und rieb sich den Hintern. Sobald er Vivianes mühsam verkniffenes Lachen sah, rappelte er sich auf und wollte sich beschweren, doch ihm fiel etwas Besseres ein.

In ungeahnter Geschwindigkeit lud er sämtliches Gepäck von Arion und schaffte es trotzdem, dabei jede einzelne Ledertasche für ihre stabile Machart zu bewundern – von allen Seiten, wohlgemerkt. Viviane konnte nur staunen.

Ihr gelang es gerade noch, ihre Blasrohre an sich zu raffen, die sie in der längsten Ledertasche versteckt hatte. Auch ihre Schwerter samt Waffengürtel, den aufwendig geschnitzten Reiterbogen und den abgewetzten Lederköcher samt Pfeilen rettete sie vor unerlaubtem Zugriff.

Als sie sich Letzteres locker über die Schulter warf und zur Tür ging, schnappte Loranthus nach Luft.

„Das sind deine?! Ich dachte, du transportierst die bloß?! Bist du eine Kriegerin? Ja, bei Athene, natürlich bist du eine Kriegerin, ich habe es gleich gewusst, allein die Art, wie du auf dem Pferd gesessen hast und wie du abgestiegen bist, und wie du vor mir gestanden hast, und wie du dich bewegst! Und als du zornig geworden bist, hast du diesen Barb… diesen Kutschenräubern extrem ähnlich gesehen, und ich wusste sofort, du bist noch gefährlicher als die alle zusammen und …“

„Lass gut sein! Beruhige dich“, lachte Viviane und packte den nach Luft ringenden Loranthus bei den Schultern. „Du brauchst doch keine Angst vor mir zu haben. Ich tue dir nichts. Heute nicht. Und morgen nicht. Und auch sonst niemals. Das schwöre ich. Es sei denn, du greifst mich ernsthaft an. Also keine Panik. Immer mit der Ruhe.“

„Du schwörst? Prima, das beruhigt mich kolossal. Kolossal.“ Loranthus seufzte erleichtert, bis ihm auffiel, dass Viviane seine Fragen übergangen hatte. „Aber du bist eine Kriegerin! Und das sind deine Waffen!“ Er zog einen Schmollmund. „Leugne es nicht, etwas anderes kaufe ich dir nicht ab!“

Viviane musste grinsen.

„Ja, bei Donar, dem mächtigen Streiter, ich bin eine Kriegerin. Zur Hälfte jedenfalls. Manchmal mache ich auch Jagd auf frei laufende Stiere. Die sollen ja besonders saftig werden, wenn man sie in Olivenöl tunkt. Du hast natürlich Glück, Hasenbraten in Nussöl esse ich noch lieber.“

„Oh, ich glaube, du willst mich an der Nase herumführen. Sei ehrlich! Laufen alle Keltoi-Krieger so herum wie du?“ Er zeigte auf das Langschwert, den Bogen …

„Loranthus. Was sollst du nicht mehr sagen?!“

„Gut, gut, ich meinte, Hermundurenkrieger. Sind die alle derart voll bepackt?“

„Nein. Nur solche, die eine weite Reise machen. Man weiß ja nie, was man unterwegs alles gebrauchen kann.“

„Und? Hast du schon mal etwas davon gebrauchen können?“

Verlegen sah Viviane auf ihre Hände hinab. „Nein, zum Glück noch nicht.“

„Zum Glück? Was meinst du mit Glück?“

Weil er keine Antwort bekam, öffnete Loranthus den Mund, um nachzufragen. Doch in diesem Moment machte Viviane auf dem Absatz kehrt, um ihre Waffen ins Haus zu bringen. Als sie zurück in den Stall kam, stand Loranthus immer noch da. Seinem entsetzten Blick nach zu urteilen, war er gerade dabei, sich selbst eine wirklich schlimme, unerhörte Antwort zu suchen, und dabei hatte er die Doppelaxt auf ihrem Rücken noch gar nicht entdeckt. Schweigsam zäumte Viviane ihre Dina ab.

Loranthus wollte das Gleiche bei Arion tun, doch dieser wich ihm ständig aus und so schlichen sie umeinander herum, als würden sie einen komplizierten Tanz einüben.

Viviane betrachtete die Darbietung eine Weile aus den Augenwinkeln und tat sehr beschäftigt, schließlich entschied sie sich aber doch, das Stachelbeerchen zu erlösen.

Resolut nahm sie Arion am Zügel.

„Schluss damit, alle beide. Loranthus, ich sehe zwar, du weißt, was du tust, aber mein Arion hier kann es besser. Wenn er nicht will, kann er einen ganz schön zur Weißglut treiben. Ich hatte anfangs selbst redlich Mühe mit ihm. Die treue Seele hing wohl zu stark am früheren Besitzer. Wie wir zusammen aufbrechen wollten, stellte er sich ganz und gar tot. Hat alle viere von sich gestreckt! Ist ein richtiger Schelm, mein Arion! Er dachte wohl, ich würde ihm das abkaufen!“

„Wie hast du ihn wieder auf die Beine bekommen?“ Loranthus trat unauffällig weg von Arion und beäugte ihn misstrauisch von der Seite. Arion starrte zurück.

„Zuerst dachte ich wirklich, er sei krank und habe ihn untersucht. Das war recht unterhaltsam, besonders für Arion. Wahrscheinlich liebt er es, wenn ich ihn abtaste und überall mein Ohr gegen ihn drücke; jedenfalls hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich Bescheid wusste. Dann zog ich und schob und schimpfte, bis ich mit meinen Kräften und meiner Tirade am Ende war. Also habe ich ihm etwas zugeflüstert, ein Versprechen. Das hat ihn ganz schnell auf die Beine gebracht.“

Loranthus sah sie schief an. „Versprochen? Einem Pferd? Was denn?“

„Das …“ Viviane tätschelte Arion, der sie sachte stupste. „… ist unser Geheimnis.“

Loranthus starrte von Viviane zu Arion und wieder zurück, und prustete los. Er lachte und lachte und japste nach Luft, bis er sich die Seiten halten musste und sein Gesicht rot glänzte wie ein gesalzenes Radieschen.

Als er anfing, Heu, Wasser, Äpfel, einen warmen Stall, eine Extraportion Hafer … aufzuzählen, wieherten Arion und Dina um die Wette. Viviane nahm ihre Taschen, drehte sich um und ging. Sie konnte nur noch den Kopf schütteln.

Bis Loranthus wieder normal war, trug sie ihre Sachen ins Haus und wünschte sich Ohrenpfropfen, denn jedes Mal, wenn sie ein neues Gepäckstück aus dem Stall holte, wieherten dort drei Pferde, zwei mit Heu im Maul. Was für ein Radau. Es war zum Davonrennen.

Hanibu bekam von dem Lärm nichts mit. Sie lag in einem einfachen, aber sauberen Holzbett und war bis zum Kinn unter einer dicken Wolldecke verschwunden, doch sobald Viviane ihre letzte Tasche etwas zu schwungvoll auf den Boden stellte, machte sie die Augen auf und gähnte herzhaft.

„Dieses Strohpolster ist herrlich weich und riecht so gut! Ich fühle mich gleich viel wohler!“

„Unterschätze die Strapazen nicht. Du hast einen übermächtigen Gegner besiegt. Willst du mit uns ins Gasthaus kommen oder soll ich dir lieber etwas zu essen herbringen?“

„Ich komme mit.“ Hanibu streckte die Arme und schälte sich gemächlich aus der Decke.

Viviane stapelte ihre Taschen neben der Tür auf und fragte wie nebenbei: „Lässt er dich eigentlich mit am Tisch sitzen oder musst du die Reste darunter suchen?“

Mitten im Aufstehen hielt Hanibu inne, sackte auf die Bettkante zurück und sagte zu ihren nackten Füßen: „Oh nein, keine Bange. Er behandelt mich gut. Er hat mich noch nie geschlagen oder … Schlimmeres. Ich bin eigentlich bloß durch Zufall bei ihm, musst du wissen. Loranthus’ Leibsklave hatte mich auf dem Sklavenmarkt entdeckt und wohl mit jemand anderem verwechselt. Darum ist er auf den Sklavenhändler losgegangen und in dem folgenden Handgemenge wurde er erstochen. Ich stand da und konnte nichts tun.

Loranthus schrie, sie sollten aufhören, doch es nützte nichts. Es hätte auch nichts genützt, wenn er sich ins Getümmel gestürzt hätte, womöglich wäre er selbst ums Leben gekommen.“ Hanibu seufzte. „Er war damals sehr wütend. Hat den ganzen Sklavenmarkt zusammengebrüllt, er wolle keinen kostenlosen Ersatz, während der Händler ihn noch übertönte und meine Vorzüge anpries. Als Loranthus hörte, ich spräche Griechisch, wirkte er interessiert. Aber dann meinte er, wenn er mich nähme, würde ich ihn ständig an den Verlust seines Leibsklaven erinnern. Erst, als mich der Händler vor seine Augen töten wollte, weil ich die Schuld an der ganzen Misere trüge, hat Loranthus eingelenkt. Nachts, wenn er denkt, ich schlafe, weint er manchmal vor lauter Trauer, weil sich sein Leibsklave so sinnlos in den Tod gestürzt hat. Er muss ihn wohl sehr gern gehabt haben. Er ist wirklich ein guter Herr, höchst zivilisiert und sehr gebildet. Auch wenn er mich zuerst gar nicht haben wollte, so hat er mich doch von Anfang an gut behandelt. Ich meine: Er hätte mich ja an den Nächstbesten weiterverkaufen können, aber das tat er nicht. Zu meinem größten Erstaunen kaufte er mir etliche neue Kleider von bester Qualität. Mittlerweile redet er sogar mit mir, als wäre ich seine Reisebegleitung, und bringt mir noch mehr Griechisch bei. Ich bin froh, bei ihm zu sein. So kann ich mich noch als Mensch fühlen und nicht als … als Ding.“

„Mag sein“, murmelte Viviane. „Mir erscheint er dennoch nicht besonders einnehmend vom Wesen her. Na, wir werden sehen. Komm, ich habe Hunger!“ Vorsichtig half sie Hanibu auf die wackeligen Beine.

„Du bist so gut zu mir“, seufzte Hanibu wieder und ihre dunklen Augen schimmerten wie Obsidian unter Wasser. „Noch vor zwei Monden war ich frei genau wie du. In der Nacht kamen die Häscher und haben alle, die jung und kräftig waren, zusammengetrieben. Meine Brüder nahmen sie für die Bergwerke mit nach Nubien, ich kam auf das nächste Schiff nach Massalia. In ein paar Jahren werden sie wiederkommen. Dann sind die Kinder älter und die nächste Sklavenernte kann beginnen.“ Hanibu schlug die Augen nieder.

„Auch bei meinem Volk gibt es Sklaven“, flüsterte Viviane, die sah, wie sich Hanibus Fäuste ballten, und wurde lauter. „Aber ich glaube fest daran, dass diese unwürdige Behandlung der eigenen Spezies aufhören wird. Und wenn ich den Anfang dazu machen muss, soll mir das recht sein. Komm, meine schöne schwarze Perle, wir passen zusammen durch die Tür.“

Draußen wartete Loranthus und prustete bei Vivianes Anblick wieder los – er war bereits stark in Atemnot, schien sich allerdings keine Sorgen zu machen. Hanibu sah Viviane fragend an, doch er kam deren Antwort zuvor und quiekte: „Sie kann mit Pferden sprechen, das ist kurios, phänomenal, schier unglaublich!“ Krampfhaft versuchte er, mit dem Lachen aufzuhören und presste die Lippen zusammen. Dafür rollte er nun wie ein Irrer mit seinen fast schwarzen Augen.

Hanibu sah Viviane interessiert an. „Gibt es eigentlich etwas, was du nicht kannst?“

„Selbstverständlich. Ganz viel. Wahrsagen zum Beispiel, ist absolut nicht meine Stärke. Aber jetzt kommt, der Wirt wartet.“

„Da fällt mir ein – ich hätte eine Bitte“, druckste Loranthus herum. „Könnten wir ab sofort nur Griechisch reden?“

Viviane überlegte nicht lange. „Ist mir recht. So versteht Hanibu wenigstens, was wir drinnen bereden, und die anwesenden Händler verstehen es auch. Die dürften sowieso mit allen Wassern gewaschen sein.“

„Was hat das Waschen damit zu tun? Versteh ich nicht.“ Loranthus deutete zum Langhaus, vor dem ein Wasserstrahl aus einem hölzernen Rohr in eine darunter befindliche Steinrinne gen Fluss plätscherte, und runzelte die Stirn.

Viviane lachte. „‚Mit allen Wassern gewaschen‘ ist ein Sprichwort. Es bedeutet, dass man vieles weiß und kann. Ein Händler, zum Beispiel, sollte halbwegs Griechisch können, denn es gibt kaum einen Landstrich, wo nicht wenigstens einer ihn versteht. Griechisch ist immer noch eine Weltsprache, sogar bei den Römern.“

Loranthus war sprachlos vor Rührung. Viviane zwinkerte kurz zu Hanibu hinüber und machte eine einladende Geste. Dicht beieinanderstehend wuschen sie sich die Hände am Brunnen vor dem Haus und betraten den Gastraum. Die anderen Gäste – beide jung, einer blond, einer brünett – waren mit dem Hasenbraten beschäftigt, sahen jedoch bei ihrem Eintreten neugierig auf.

Viviane rief: „Einen guten Abend euch!“, und hängte ihren Mantel sowie den von Hanibu an die großen Holznägel neben der Tür. Loranthus sah ihr dabei zu und ihm fielen fast die Augen aus dem Kopf.

Viviane befürchtete einen neuen hysterischen Anfall – ob Heulen oder Lachen, völlig egal – und stemmte schon mal die Hände in die Hüften. Die Daumen klemmte sie unter ihrem Gürtel fest, damit sie nicht Loranthus samt seinem verdreckten Umhang an den Nagel hängte, und zwar bevor er sie hier vor aller Augen blamierte.

Was starrte er nun schon wieder? Ihre Torques hatte sie doch in ihrer größten Gürteltasche versteckt. Vielleicht wegen ihres Messers im Gürtel, obwohl sie das nur zum Essen benutzte. Natürlich konnte sie auch damit werfen und treffen, und wenn er das wüsste, würde der Angsthase wahrscheinlich im Zickzack hüpfen. Sein Blick huschte jetzt kreuz und quer über ihre Gestalt, als wäre er auf der Suche nach verborgenen Waffen, um sich für die richtige Tischseite zu entscheiden. Wenn sie die Doppelaxt noch auf ihrem Rücken hätte, würde er sich bestimmt nicht mal im selben Raum mit ihr aufhalten wollen. Vorsichtshalber hatte sie die Axt in einer Lasche im Inneren ihres Mantels stecken, sie amüsierte sich auch so schon prächtig über seinen wieder einmal offen stehenden Mund.

Allerdings lag sie mit ihrer Einschätzung völlig falsch, was die Blicke der anderen Männer im Raum bewiesen. Diese waren den Anblick von Essmessern durchaus gewöhnt, sie hatten selbst welche und trotzdem einen offenen Mund.

Viviane trug blaubeerfarbene Hosen, die sich eng an ihre langen Beine schmiegten, darüber ein hellgelbes Hemd. Rechts und links war es mit Blaubeerzweigen bestickt und ging ihr ein Stück über die Hüfte; obwohl einfach geschnitten, kam ihre schlanke Figur darin sehr gut zur Geltung.

Ihre schmale Taille wurde von einem interessanten Gürtel umwickelt – ja, umwickelt. Er bestand aus einer fingerdicken Lederschnur, die sie mindestens siebenmal um ihren Körper geschlungen hatte, was ein hübsch aufgeworfenes Muster ergab – und die Frage, ob dieses seltsame Utensil wohl auch anderen Zwecken diente. Im Moment war es jedenfalls ein breiter Ledergürtel, auf dem rundherum etliche Ledertäschchen aufgereiht waren, rechts hingen noch ein Messer und ein Trinkhorn daran, und in der Mitte glänzte ein kupferner Wolf als Gürtelschnalle. Wer Ahnung hatte, erkannte, dass es kein echtes Kupfer, sondern eine Kupferlegierung war, die eine sehr stabile Haken-Öse-Verbindung aus Eisen tarnte.

Da die Händler die Schnalle genauestens musterten, schob Viviane ihre Hände darüber und freute sich, weil nun Hanibu von oben bis unten beäugt wurde. Sie hatte ihr absichtlich Kleider gegeben, die zu ihrer dunklen Haut passten, und das verfehlte seine Wirkung nicht. Selbstverständlich brauchte sich Hanibu nicht vor begehrlichen Blicken fürchten, die womöglich zu schlechten Taten führten. Niemand würde ihr etwas antun. Zum einen lag das am Ehrgefühl hierzulande, zum anderen waren die Strafen enorm abschreckend und als Loranthus’ Sklavin war sie sowieso tabu. Aber sie sollte ruhig merken, welch erfreulichen Anblick sie bot. Das war gut für ihr Selbstwertgefühl.

„Kommt, Fremde! Setzt euch zu uns an den Tisch!“, rief der blonde Händler auf Griechisch und winkte Loranthus. Er dachte wohl, dieser sei der Anführer des Trios, doch weit gefehlt.

Wie gebannt trottete Loranthus hinter Viviane her und dachte die ganze Zeit an den geschmeidigen Gang eines Rehs – er hatte kürzlich eines beobachtet. Erst, als sich Viviane für die Einladung bedankte und Hanibu auf die Sitzbank drückte, war sein Eindruck einer Begegnung im Wald vorbei; und sobald der Wirt schwungvoll gemusterte Tonteller mit frischem Brot und Hasenfleisch auftischte, wusste Loranthus wieder, wo er war.

„Guter Mann!“, jauchzte er. „Ich bezahle morgen die komplette Zeche, aber heute möchte ich den saftigsten Wein! Beim Dionysos, ich meinte, den besten Wein, den es hier gibt!“

Kaum hatte der Wirt genickt, mutierte Loranthus zum reißenden Löwen und fiel über den Hasen her. Viviane warf ihm einen pikierten Blick zu, bestellte zweimal kräftigen Sud aus Hagebutten und bedeutete Hanibu mittels dezenter Geste, nun sollten auch sie essen. Höchst zivilisiert griff sie ihr Messer, löste einen Brocken Fleisch vom Knochen und reichte das Messer an Hanibu weiter, die in ähnlicher Manier damit hantierte und es dankend zurückgab.

Bevor sich Hanibu dem äußerst zarten Fleisch widmete, tupfte sie mit ihrem Brot ein wenig Bratensoße vom Teller und kaute das saftig-warme Stück mit sichtlichem Genuss. Rasch, aber geziert leckte sie sich die Finger ab und der braunhaarige Händler, der ihr dabei zusah, wurde schlagartig rot, was ihm sehr gut zu Gesicht stand.

Loranthus schien sich für nichts anderes zu interessieren, als das, was zwischen seinen Fingern klemmte. In rasantem Tempo nagte er seinen Hasenschenkel ab, bis nur noch ein sauberer Knochen übrig blieb, und schaute sogar unter dem Brot nach, ob er etwas übersehen haben könnte, bevor er sich damit die Finger und den Bratensaft abtupfte. Seufzend vor Wonne verschlang er auch den letzten nassen Krümel.

Nachdem die Teller abgeräumt waren, verteilte der Wirt die gewünschten Getränke und setzte sich zu ihnen an den Tisch. Seine Frau brachte getrocknete Apfelringe und gesellte sich dazu.

Der blonde Händler, der sie eingeladen hatte, stellte seinen Nebenmann und sich auf Griechisch vor: „Das ist Markus. Er handelt mit Wein aus Mediolanum. Ich bin Angus. Ich pendle immer zwischen Bikurgion und der Küste am Nordmeer.“

Viviane übernahm die Vorstellung ihrer Gruppe, ebenfalls auf Griechisch. Aus Hanibu machte sie eine Nachfahrin der schönen und geheimnisvollen Königin von Saba aus Äthiopien, Loranthus pries sie als Spross einer uralten und hoch angesehenen Händlerdynastie aus Kreta an. Beiden schien ihre Wortwahl sehr zu gefallen, sie wuchsen auf der Sitzbank regelrecht in die Höhe.

Die jungen Händler waren schwer beeindruckt. Markus ging hinter seinem Becher Wein regelrecht in Deckung und seine dunklen Augen schauten verlegen drein. Angus hingegen nickte anerkennend. Forsch strich er sich die blonden Locken aus der Stirn und seine blauen Augen strahlten wie ein wolkenloser Himmel im Sommer. Seine Sitzhaltung, sein schalkhaftes Lächeln … alles an ihm strotzte vor Selbstsicherheit und Kraft, was Viviane vage bekannt vorkam.

„Kommst du auch in das Dorf an der Wesermündung?“, fragte sie und setzte noch hinzu:

„Ihr sagt Wisora zu dem Fluss.“

„Ja, natürlich, das ist meine Heimat.“

„Sehr gut. Dann kennst du wohl auch Finn?!“

Angus’ Augen leuchteten auf. „Das ist mein älterer Bruder! Ich habe seinen Handel übernommen, seit er geheiratet hat und sich als Bauer betätigt. Woher kennst du ihn?“

„Ich bin die Freundin seines Weibes.“

„Oh, die Viviane! Ich habe schon viel von dir gehört. Umia unterhält uns oft mit Geschichten aus eurer Kinderzeit.“ Verschmitzt lächelnd pfiff er durch die Zähne.

Viviane schnaubte. „Da habt ihr ja öfter was zu lachen.“

Angus zog gemächlich einen Apfelring in die Länge und grinste sie frech an. „Ja, dessen kannst du dir sicher sein. Hoffentlich finde ich auch mal so ein gutes Weib wie mein Bruder.“ Sein schelmisches Zwinkern konnte nur eines bedeuten. Viviane schaute demonstrativ woandershin.

„Was gibt es Neues“, stellte der Wirt die obligatorische Frage, und sie war froh über den Themenwechsel.

„Gute Frage“, nuschelte Angus, dem gerade nichts mehr einfiel, außer sich den Mund vollzustopfen.

Loranthus sah rundum, niemand sonst schien etwas Neues zu wissen, aber sollte er gerade diesen Fremden vom Überfall berichten? Viviane nickte aufmunternd. Also holte er tief Luft und fing an zu erzählen. Selbstverständlich rückte er sich dabei – ohne rot zu werden – in ein günstiges Licht und prahlte regelrecht mit seiner verlorenen Schlammschlacht.

Die Reaktionen seiner Zuhörer waren ganz unterschiedlich: Der Wirt betastete nachdenklich seinen Gürtel, seine Frau schmiegte sich an ihn und sah zu ihm auf; bei ihm war sie sicher, sagte ihr Blick. Und das war offensichtlich. Wer diesen Bären von Mann überfallen wollte, musste geistig nicht ganz auf der Höhe sein.