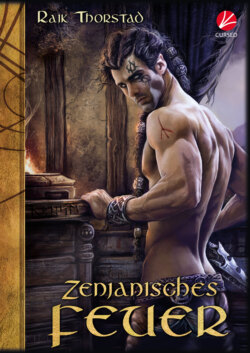

Читать книгу Zenjanisches Feuer - Raik Thorstad - Страница 9

Kapitel 4

ОглавлениеDie Ruhe vor dem Sturm

Die Höhle war ein Glücksfall. Obwohl sie so dicht am sprudelnden Flusslauf lag, dass das Wasser bis in den Eingangsbereich spritzte, war der hintere Bereich trocken, halbwegs sauber und unbewohnt. Zudem war es ihnen gelungen, ihre in Wachstuch eingeschlagenen Bündel trocken zu halten, sodass sie nicht auf nasse Decken und Kleidung zurückgreifen mussten. Geryim mochte sich nicht vorstellen, wie es ihnen sonst ergangen wäre.

Sich die ausgekühlten Unterarme reibend, spähte er zur Decke hinauf. Dort oben zeigten sich Risse im Gestein, sodass sie es gewagt hatten, ein Feuer zu entzünden. Draußen war es längst dunkel und die nächste Ansiedlung zu weit entfernt, als dass man den Rauch hätte riechen können. Nur an Feuerholz mangelte es ihnen, sodass sie auf das dürftige Treibgut angewiesen waren, das sich am Ufer gesammelt hatte.

Sothorn holte gerade Nachschub. Er hatte nur einen Blick auf Geryim geworfen und gemeint, dass er eindeutig mehr zitterte und deshalb in der Höhle bleiben und sich aufwärmen sollte. Die Hände über der kleinen Feuerstelle zu reiben, half jedoch nicht viel, die Kälte zu vertreiben. Sie waren stundenlang über schlüpfrige Felsen geklettert. Zwischendurch war ihnen nichts anderes übrig geblieben, als durch den Wasserfall hindurchzusteigen.

Ohne Syv hätten sie ihr Ziel nicht erreicht. Er war es gewesen, der ihr Tau nach oben getragen und die Schlinge unter Geryims geistiger Führung über Baumstümpfe und Felsnasen geworfen hatte. Sie hatten nicht immer auf Anhieb Erfolg gehabt. Manchmal hatte sich das Tau gelöst, sobald Geryim und Sothorn es probeweise mit ihrem Gewicht belastet hatten. Dann hatte Syv von Neuem losfliegen müssen.

Niemand hatte behauptet, dass ihre Aufgabe leicht werden würde. Zenja war in den vielen Hundert Jahren seit seiner Besiedlung nicht ein einziges Mal erobert worden. Das lag zum Teil daran, dass die Insel weitestgehend von einem natürlichen Schutzwall aus Gebirgsketten zu Land und scharfen Klippen zu Wasser umgeben war. Die wenigen Bereiche, in denen ein Zugriff vom Meer aus möglich gewesen wäre, hatten die Zenjaner mit Wachtürmen oder im Fall der Küstensiedlung mit hohen Mauern gesichert. Ein heimlicher Vormarsch auf die Insel mit anschließendem Überfall war daher unmöglich.

Es sei denn, es fand sich ein verrückter Wargssolja, der zufällig mit einem großen Greifvogel verbunden und dadurch in der Lage war, den tosenden Wasserfall an der Südseite der Insel hinaufzuklettern. Er hatte jedoch dafür bezahlt, denn besagter Wasserfall hatte ihm so sehr die Kälte in die Knochen geprügelt, dass selbst sein inneres Tier halb erfroren war und davon abließ, ihm Scherereien zu machen.

Der andere Grund, warum Zenja nie gefallen war, war gleichzeitig der, aus dem sie hier waren. Der Zenjanische Lotus hatte den Inselbewohnern lange Zeit als Kraftquelle gedient. Es hieß, sie würden ihn nur vor großen Schlachten trinken und hätten deshalb auch nicht mit dessen Sogwirkung zu kämpfen. Ob das der Wahrheit entsprach, wusste Geryim nicht. Nur, dass es ihm recht ironisch vorkam, eine Insel überfallen zu müssen, um ein Gift zu erobern, das die Bevölkerung eben dieser Insel unbesiegbar machte.

Ein Schatten füllte den Eingang zur Höhle aus und verdichtete sich zu Sothorns Gestalt. Er hatte den Arm voller geborstener Zweige und ließ sie achtlos neben der Feuerstelle zu Boden fallen. Anschließend strich er sich die nassen Haare aus dem Gesicht und machte sich daran, die feuchtesten Teile der Rinde abzupellen.

»Sonst raucht es so sehr, dass wir kaum noch atmen können«, murmelte er wohl in erster Linie an sich selbst gewandt.

Wie so oft nutzte Geryim Sothorns Geschäftigkeit, um ihn unbemerkt zu betrachten. Im Feuerschein wirkte seine Haut fleckiger denn je, aber das machte ihn nicht weniger anziehend. Ganz im Gegenteil: Die unebenen Stellen verliehen ihm eine sichtbare Geschichte, von der Geryim inzwischen ein Teil geworden war.

Er hatte es von Anfang an geahnt, sich jedoch nicht vorstellen können, wohin ihre gemeinsame Reise führen würde. Spätestens, als er Sothorn hinter jenem Nadelwäldchen bei Nadis mit Syvs Hilfe gestellt hatte, hatte er gewusst, dass er in Schwierigkeiten war. Dabei war er sich nach Colthan sicher gewesen, dass er keinen Gefährten mehr brauchte oder wollte. Und ein Teil von ihm wollte bis heute nicht.

Aber dann hatte Sothorn vor ihm im Moos gelegen, selbst in seiner Ohnmacht mit verärgert verkniffenem Mund, und Geryim hatte ihn nicht länger zur Bruderschaft bringen müssen, sondern es aus tiefster Seele gewollt. Es ging nicht nur darum, dass Sothorn mit seinen weinroten Haaren wie ein Leuchtfeuer und auf Geryim damit wie ein Licht in der Dunkelheit wirkte. Oder darum, dass er vom ersten Augenblick an das Bedürfnis gehabt hatte, Sothorn aus seiner ledernen Hose zu zerren. Oder dass er sich nicht an der glatten Stirn mit den hoch angesetzten Augenbrauen sattsehen konnte, die dafür sorgten, dass Sothorn stets leicht überrascht oder wenigstens amüsiert wirkte.

Es war sein Kampfgeist, der zu Geryim gesprochen hatte – und etwas in ihm hatte geantwortet. Vielleicht hatte er bereits damals gewusst, dass es nur ein Mann mit Sothorns Beharrlichkeit an seiner Seite aushalten konnte. Ein Mann, der sich nicht allzu leicht abschrecken ließ und ihm im passenden Moment sogar eine Maulschelle verpasste. Jemand, der…

»Bist du im Sitzen eingeschlafen?«, riss Sothorn ihn aus seinen Gedanken.

»Was? Unsinn«, antwortete Geryim hastig. Manchmal – sehr selten zugegebenermaßen – war er froh, dass niemand seine Gedanken lesen konnte. Es reichte schließlich, dass Syv in seinem Kopf herumspukte und sich immer öfter zu Eigenmächtigkeiten hinreißen ließ, wenn es um Sothorn ging.

»Das will ich dir auch nicht geraten haben.« Sothorn umrundete das Feuer und setzte sich neben ihn auf die Decken. »Ich möchte nicht den ganzen Abend lang auf die nackte Wand starren und mir in den schlimmsten Farben den morgigen Tag ausmalen, während Gwanja in meinem Kopf faucht und brüllt.«

Geryim spürte einen kurzen Stich in der Brustgegend, halb Eifersucht, dass sich die Brandlöwin gegen ihn entschieden hatte, halb Dankbarkeit, dass Sothorn und er diese besondere Erfahrung miteinander teilen durften. Man konnte niemandem erklären, was es bedeutete, von einem Gefährtentier erwählt zu werden. Man musste es erleben.

»Leidet sie sehr?«, erkundigte er sich und stellte zufrieden fest, dass seine Stimme nicht zitterte. Von seinem Körper konnte er das nicht behaupten.

»So kann man es auch nennen.« Sothorn lehnte sich nach vorn und schob mit einem Ast die Glut dichter zusammen. »Lach nicht, aber sie ist so wütend, dass ich mich allmählich frage, ob sie mich ausweiden wird, wenn wir zurückkommen.«

Geryim lachte nicht. Es war nichts Belustigendes an einem leidenden Gefährtentier. Trotz der engen Verbindung konnte man einem Tier nur bedingt erklären, warum es manchmal zurückbleiben musste. Gründe, die für einen Menschen höchst verständlich und sinnvoll waren, waren in einem von der Wildnis beseelten Geist nicht nachvollziehbar. Wenn das betroffene Tier dann auch noch so jung war wie Gwanja und die Verbindung zu ihrem Jäger so neu, führte eine räumliche Trennung zu großer Verwirrung, die je nach Gattung mit Kummer, der Weigerung zu fressen oder eben Wut einherging. Brandlöwen waren nicht für ihre Duldsamkeit bekannt.

»Das wird sie nicht. Sie wird so froh sein, deine Witterung aufzunehmen, dass sie dir das Gesicht wundleckt. Aber angreifen wird sie dich nicht.« Er hatte tatsächlich nie von einem Fall gehört, in dem ein Gefährtentier seinen Begleiter angegriffen hatte.

»Falls sie meine Witterung aufnimmt, meinst du wohl.« Sothorn hob die Oberlippe. »Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es dazu kommen wird. Theasas Plan ist…«

Geryim beendete den Satz für ihn. »… gewagt, aber gut durchdacht. Das lässt sich nicht leugnen.«

Sothorn stieß die Luft aus. »Gut durchdacht, hm? Ich hätte es eher grausam genannt.«

»Aber du warst dennoch dafür. Du warst doch derjenige, der ihr den nötigen Schubs versetzt hat. Aily hat euch miteinander reden sehen.«

Sothorn spielte mit den Lederriemen an seinem Handgelenk. Sie hielten die Scheide für seine Unterarmklinge an ihrem Platz. »Natürlich war ich dafür. Bin ich immer noch. Aber es muss mir nicht gefallen, dass wir so tief sinken.«

In Geryims Ohren klang diese Bemerkung falsch. Jeder Einzelne von ihnen war ein mehrfacher Mörder und keiner hatte einen höheren Blutzoll aufzuweisen als Sothorn. Und doch hatten sie sich inzwischen weitestgehend davon abgewandt, gegen Silber zu töten. Mancher würde behaupten, dass sie Fortschritte gemacht und sich dem bürgerlichen Leben, aus dem man sie einst herausgerissen hatte, wieder angenähert hatten.

»Tun wir das denn? Und falls ja, was bleibt uns anderes übrig?«, konterte er. Das Tier in ihm regte sich – jenes, das nichts mit Syv zu tun hatte – und überfiel ihn mit Bildern aus der Vergangenheit. Bilder, die so kalt waren, dass man sich an ihnen Erfrierungen holen konnte.

Niemand hatte ihn damals gefragt, ob er bereit war, sich für seinen Stamm zu opfern. Er hatte ihnen vertraut und sie hatten ihn für einen Funken Hoffnung und einen Heiltrank verschachert, der wahrscheinlich nicht einmal gewirkt hatte. Als wäre er nicht mehr als ein Pferd oder ein Schafsbock. Er war alt genug gewesen, um sich jeden Augenblick dieser dunklen Stunde einzuprägen, jeden verlegenen Blick und jedes Wort, das nicht gesprochen worden war. Bis heute sah er nachts in seinen Träumen das Lager hinter sich verschwinden, während er auf einem holprigen Karren gen Süden schaukelte. Wenn er danach morgens erwachte, war das Tier jedes Mal ganz nah, zeigte seine Reißzähne und schrie nach Blut, ohne sich darum zu scheren, aus wessen Adern es stammte.

»Einen Ausweg gäbe es: Wir könnten es beenden«, sagte Sothorn leichthin. Er lehnte sich nach hinten auf die Ellbogen und streckte die Beine dem Feuer entgegen. »Die Klippen dort draußen sehen ganz verlockend aus. Mancher würde behaupten, dass das der ehrenvollere Weg wäre.«

In Geryim verkrampfte sich etwas. Uda hatte ihrem Elend ein Ende bereitet, indem sie sich dem Meer überantwortet hatte. »Wohl eher der bequemste. Einfach über die Klippen gehen und alles abstreifen«, gab er bissig zurück. »Damit sich diejenigen, die uns an diesen Punkt geführt haben, niemals Gedanken darüber machen müssen, welches Gift sie in der Welt verbreiten.«

Sothorn zuckte angesichts seines barschen Tons nicht einmal zusammen. »Darum geht es dir also? Du glaubst, dass sie verdienen, was morgen geschehen wird, weil sie eine Mitschuld daran tragen, dass Land auf Land ab Assassinen versklavt werden?«

Geryim wollte ein lächerlich lautes Verdammt noch mal, ja! in die Höhle schreien. Aber damit würde er nur sein inneres Stachelschwein wecken. Es regte sich bereits und stellte die spitzen Stacheln auf. Wenn diese ihn erst von innen an Stellen stachen, die er weder mit Händen noch beruhigenden Gedanken erreichen konnte, würde sein Jähzorn mit ihm durchgehen. Etwas, das er ohnehin hasste, aber am meisten, wenn er mit Sothorn allein war und sich kein anderes Opfer für seine Wut fand.

»Ich weiß es nicht«, sagte er schließlich bewusst beherrscht. »Und ich weiß nicht, warum du dir überhaupt Gedanken darüber machst. Es sei denn, du möchtest wirklich lieber dein Glück mit dem Meer versuchen.«

Sothorn packte ihn am Arm. »Natürlich nicht!« Ernst hatte sich in seine braunen Augen geschlichen. »Ich weiß um das Geschenk, das ich bekommen habe, und werde es sicher nicht wegwerfen. Ich frage mich nur manchmal, ob wir überhaupt noch in der Lage sind, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Der Sog, der Hunger, der Gedanke, dass das Fass irgendwann leer sein wird…« Seine Finger wanderten Geryims Arm hinauf und vergruben sich in seine Schulter. »Ich glaube nicht, dass ich es noch einmal ertragen könnte. Selbst dann nicht, wenn du die ganze Zeit über bei mir wärst. Du und Gwanja. Es ist… Die Vorstellung, dass wir scheitern… Dass wir den falschen Plan entworfen haben könnten…«

Wieder entstand vor Geryims Auge ein geistiges Bild. Auch dieses war unangenehm anzusehen und vor Leid dunkel. Nur zeigte es nicht seine eigenen Qualen. Es war nicht lange her, dass Sothorn in einer Zelle am Boden gelegen und gebettelt hatte, erlöst zu werden. Das Entsetzen in seinem Blick, als er begriffen hatte, dass sie ihm nicht Lotus, sondern Kriechergift eingeflößt hatten, würde Geryim niemals vergessen. Oder die Stunden danach, in denen er Sothorns zunehmend an Wärme verlierenden Körper an sich gedrückt hatte. Es war ihre erste Umarmung gewesen und er hatte sie viel zu sehr genossen.

»Es wird gelingen. Wir werden nicht an den Punkt gelangen, an dem wir den letzten Tropfen aufgebraucht haben.« Geryim zögerte kurz, überwand einen inneren Widerstand und legte dann eine Hand auf Sothorns. »Der Irrsinn endet morgen und dann werden wir uns sehr lange Zeit keine Sorgen mehr machen müssen.«

Aber was kommt danach? Die Frage stieg nur kurz in Geryim auf, dann verscheuchte er sie eilig. An die ferne Zukunft brauchten sie keine Gedanken zu verschwenden, solange die nähere nicht gerettet war.

»Hoffen wir, dass du recht behältst und ich mich nur als Schwarzseher erweise.« Sothorns Finger bewegten sich unter seinen. »Bei Insa, du bist eiskalt. Wir sollten uns hinlegen und zusehen, dass wir uns gegenseitig warm halten. Sonst scheitern wir morgen an deinen steifen Knochen.«

An einem anderen Tag und in anderer Stimmung hätte Geryim wahrscheinlich leise gegrollt und Sothorn gezeigt, wie viel er von der Idee des gegenseitigen Aufwärmens hielt. Dummerweise war ihm wirklich kalt. Anscheinend steckte ihm die Jagd im Schnee noch im Leib, denn Sothorns Hand war deutlich wärmer als seine eigene. Er konnte nur hoffen, dass dies kein Anzeichen dafür war, dass er krank wurde. Normalerweise hätte er sich gefragt, ob Sothorn fieberte, aber das war ausgeschlossen. Herjiten – die Bewohner der Sümpfe von Herjos – waren dafür bekannt, dass sie sämtlichen Krankheiten widerstanden und ihnen selbst der gefürchtete Wundstarrkrampf nichts anhaben konnte.

Also durfte Geryim sich sicher sein, dass er nur ausgekühlt und Sothorn nicht erhitzt war. Umso dankbarer war er, dass sie sich gemeinsam unter die Decken legen konnten, nachdem sie ein paar Bissen Proviant verzehrt und das Feuer aufgestockt hatten. Die Kleidung behielten sie sicherheitshalber an, aber er spürte dennoch, wie Sothorns Wärme auf ihn überging.

Nach ihm zu greifen und ihn an sich zu ziehen, fühlte sich für Geryim immer noch neu an. Das Ritual mochte mehr als eine Woche her sein, doch er hatte sich über einen allzu langen Zeitraum eingeschärft, dass er keine Bindung eingehen durfte. Genau genommen seit seinem Eintritt in die Bruderschaft und der Rückkehr seiner menschlichen Gefühle. Es hatte ihm schlicht nicht zugestanden, seine Nächte mit Sothorn zu verbringen. Mit ihm zu schlafen, war eines gewesen. Bei ihm zu schlafen und zuzulassen, dass sie zu Gefährten heranwuchsen, etwas ganz anderes.

Jetzt stand ihm dieser Weg offen und er merkte, dass er ihm nicht nur etwas Erleichterung verschaffte, sondern auch ahnen ließ, wie sich Frieden anfühlen mochte. Eine wahrhaftige Verbindung, die Ruhe und Gelassenheit mit sich brachte. Von diesem Traum hatte er sich vor Jahren verabschiedet. Aber was, wenn es auch in dieser Hinsicht einen Weg gab, den er nur nicht sehen konnte?

»Ich werde morgen einiges tun, um den Schaden in Grenzen zu halten«, sagte Sothorn auf einmal. Er richtete sich halb auf, um Geryim in die Augen zu sehen. »Aber ich werde nicht aufs Spiel setzen, was ich habe. Mag sein, dass ich es nicht verdiene, doch hergeben werde ich es nicht«, fuhr er eindringlich fort.

»Wer was verdient oder nicht, liegt in Gors Hand, nicht in unserer.«

Sothorn strich ihm mit dem Daumen über das Kinn. »Meinst du wirklich, dass Gor sich um mich schert?«, fragte er skeptisch. »Du weißt, dass ich nie viel auf Götter gegeben habe…« Er dachte kurz nach. »Nun gut, von Redensarten abgesehen.«

»Das ist nicht wichtig. Gor allein entscheidet, wen er unter seinen Schutz stellt. Und für jemanden, der sich vorhin erst beschwert hat, dass er eine Löwin in seinem Kopf krakeelen hört, solltest du vielleicht etwas offener für seine Geschenke sein.«

Geryim wusste, dass Sothorn noch lange nicht erfasst hatte, was mit ihm geschehen war oder welche Bedeutung es hatte, dass Gwanja sich ihm angeschlossen hatte. Er verstand Sothorns Zweifel. Er hätte genauso reagiert, wenn ihm jemand erzählt hätte, dass Ikir, Adelis oder eine der anderen Gottheiten auf einmal die Hand über ihn hielt. Aber eines Tages würde Sothorn begreifen, dass Gor keine ferne Lichtgestalt aus den Geschichten der Priester war, sondern ein wahrhaftiges Wesen, das auf Sunda wandelte.

»Um eben diese Löwin geht es mir. Ich kann sie schließlich nicht im Stich lassen, nicht wahr?«

Sothorns Daumen war zu Geryims Wangenknochen gewandert und strich über die Stelle, an der Gors Rune in seine Haut gestochen war. Die Geste war so behutsam, dass Geryim sie gleichzeitig abwehren und genießen wollte. Es würde wohl noch eine Weile dauern, bevor ihm in solchen Augenblicken kein lautloses Nein! mehr durch den Kopf peitschte.

Für den Moment zählte nur, was Sothorn gesagt hatte – oder auch nicht. Nicht nur Gwanja würde ihn vermissen, wenn ihm durch eine Unbedachtsamkeit oder falsches Heldentum etwas zustieß. Nicht nur sie wollte er nicht allein lassen.

Sobald sich Sothorns Mund auf seinen legte, schloss Geryim die Augen. Er nahm das Zögern wahr, sein Abwarten, ob er sich sträubte. Geryim hatte ihn zu oft wegstoßen müssen und durch sein widersprüchliches Verhalten oft verwirrt. Aber heute Abend, während sie darauf warteten, dass sie ihren Auftrag erfüllen konnten, blieb es in ihm still, sodass es keinen Grund gab, auf Abstand zu bestehen.

Er nestelte eine Hand aus den Decken und legte sie auf Sothorns Hinterkopf, drückte ihn fester an sich und öffnete die Lippen. Ihre Zungenspitzen stießen gegeneinander und lösten zuverlässig ein heißes Ziehen in Geryims Unterleib aus. Offenbar konnte er gar nicht so sehr frieren, als dass ihn Sothorns Mund nicht gierig gemacht hätte.

Die warmen Hände, die sich kurz darauf unter sein Wams schoben, waren ein Geschenk. Wo immer sie auf seine Haut trafen, hinterließen sie leise Schauer und dasselbe Gefühl wie Sonnenstrahlen, die nach einem langen Winter erstmals auf blasse Haut trafen.

Geryim machte Anstalten, sich auf seinen Liebhaber zu rollen. Doch Sothorn wehrte sich mit einer Leichtigkeit, die Geryim jedes Mal von Neuem überraschte und erregte, und drückte ihn zurück in die Decken. »Lass mich«, murmelte er mit den Lippen an Geryims Ohr. »Es könnte das letzte Mal sein«, fügte er schließlich deutlich leiser hinzu.

Das war eine gefährliche Geisteshaltung vor einem Kampf und Geryim wollte nicht, dass sie sich zwischen ihnen ausbreitete und ihnen zum Grabtuch würde. »Gilt das für Halunken wie uns nicht immer? Darf ich daran erinnern, wie kurz du mal davor warst, den Kopf zu verlieren, weil du ohne Anmeldung in Szapreys Hexenküche marschiert bist?«

Die Ablenkung tat ihre Wirkung. Sothorns leises Gelächter strich über ihn hinweg. »Oder an dem Tag, an dem wir uns für Gwanja rechtfertigen mussten. Ich dachte, Theasa geht dir an die Kehle.«

»Soll sie nur versuchen.«

Sothorn biss ihm spielerisch in die Wange. »Du ärgerst sie gern, hm?«

»Nicht so gern wie dich.«

Obwohl es kaum eine Bemerkung war, die von Zuneigung sprach, schien Sothorn zu verstehen. Er küsste Geryim so innig, so vielsagend, dass ihnen alle Worte verloren gingen.

Später, nachdem er seine Lippen über Geryims Hals und immer weiter nach unten geführt hatte, wünschte Geryim aller Kälte zum Trotz, dass dieser Abend ewig dauern würde.