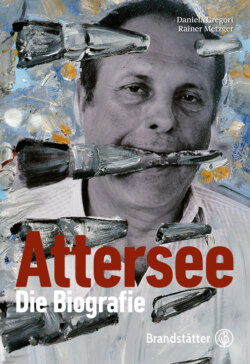

Читать книгу Christian Ludwig Attersee - Rainer Metzger - Страница 17

1957–1963

Оглавление„Fürstin Grace hat den Monegassen einen blauäugigen braunhaarigen Prinzen geschenkt, und Françoise Sagan hat sich endlich vermählt, nachdem sie sich mit frühem Ruhm und früher Katastrophe hinreichend bekannt gemacht hat; die persische Operette, in der unsere Staatsoberhäupter animiert mitspielen, schrillt aus. Je mehr solcher Nachrichten man zusammenträgt, um so gespenstischer wird der Aspekt: Gesellschaft defiliert auf dem Fernsehschirm. Zu welcher Melodie? Und der Fernsehschirm ist in den Verdacht radioaktiver Tücke geraten, welcher Verdacht sicherlich von Sachverständigen behoben werden wird – während die Sputniks der alten Mutter Erde um die Ohren brummen“ (Schneider 1958, 260).

Im Herbst 1957, da ein junger Mensch nach Wien gekommen ist, um hier sein künstlerisches Leben zu beginnen, ist auch ein alter Mann in die Hauptstadt Österreichs gereist, und er wird es hier beschließen: Reinhold Schneider, Literat aus Freiburg im Breisgau, katholisch, reaktionär, aber auch im Widerstand gegen die NS-Diktatur, verbringt hier eine letzte Saison, seinen „Winter in Wien“, wie die posthum erschienenen Extrakte aus seinen Notizbüchern betitelt sind. Drei Wochen, nachdem er die zitierten Gedanken zu einer Welt, die sich zunehmend in die Massenkommunikation schickt, mit allzu argen Vorahnungen zu Papier gebracht hat, ist er tot.

Die Monate davor hatte Schneider in der Kaiserstadt seine Honneurs gemacht, die Oper besucht, die am 5. November 1955 mit großem Aplomb wiedereröffnet worden war, hatte die monumentale Vergangenheit besehen und die nicht ganz so beeindruckende Gegenwart: „Millionen schnupfen und husten mit tränenden Augen und fiebrigen Stimmen; der Friede der Ehe- und Liebespaare wird von verständlicher Gereiztheit beeinträchtigt, während die Cafés von Patienten beherrscht werden, die ihr Kranksein rücksichtslos ausüben“ (ebd., 57). Was der Wiener Journalist Robert Scheu über Karl Kraus geschrieben hat – „Er wurde der Anwalt der Nerven und nahm den Kampf gegen die kleinen Belästiger des Alltags auf, aber der Gegenstand wuchs ihm unter den Händen, er wurde zum Problem des Privatlebens. Es zu verteidigen gegen Polizei, Presse, Moral und Begriffe, schließlich überhaupt gegen den Nebenmenschen, immer neue Feinde zu entdecken, wurde sein Beruf“ (zit. n. Benjamin 1980, 360) –, es gilt auch für den Besucher aus dem Nachbarland: Was man in der großen Stadt von seinen Menschen wahrnimmt, ist immer schon die Beeinträchtigung, für die sie sorgen. Wien ist kein Paradies für Umarmungen. „Tauwetter – Sonntagmorgen von bemerkenswerter Tristesse, im Februar eben, der den alten Kant, als die Vorhänge immer dichter fielen, zu Dankesversen bewegte. Schnee, Schnee; unter den hoffnungslosen Fronten der mißmutige, obligate Spaziergang behoster Hausfrauen mit den in Mänteln steckenden Lieblingen. So habe ich mir Petersburg gedacht“ (Schneider 1958, 196). Wien, als wäre es eine Metropole des Ostblocks: Diese griesgrämige Bemerkung fällt oft bei der Betrachtung seiner Nachkriegszeit.

Attersee stehend in der Meisterklasse Eduard Bäumer an der Wiener Hochschule für angewandte Kunst. 1961

Porträt H. C. Artmann. 1956. Fotografie von Franz Hubmann

„wo is den da greissla?“ ist ein Stück Lyrik betitelt, in dem sich H. C. Artmann 1958 mit einer schwarzen Tinte aufschreibt, was seine Stadt ausmacht. Auch bei Artmann ist es Sonntag, und „de sundeg“, wie er es mundartdichterisch nimmt, „henkn ma schon so zun hoes ausse“ (Artmann 1970, 42). Alles hat zu, das Lebensmittelgeschäft, die Kohlenhandlung, die Parfümerie und selbst die Bäckerei. Das Einzige, was zu haben ist, und auch bei Artmann setzt die Welt zum Tigersprung ins Globale an, sind Töne aus dem Radio. Immerhin, wie es Artmann, später einer der besten Freunde und wichtigsten ästhetischen Gewährsleute Attersees, in seiner berühmten Hommage an Wien, „wos en weana olas en s gmiad ged“, formulieren wird: „und en hintagrund auf jedn foe: da liawe oede schdeffö“, der Turm des Stephansdoms (ebd., 48). Wien ist Ödnis, die sich am Sonntag verdichtet, Wien ist Denkmal, und Wien ist eine spezielle Mentalität seiner Bewohner, bei der es durchaus angezeigt ist, ihr aus dem Weg zu gehen – darüber sind sich der Vertreter soignierten Schriftstellertums und der Kader der Avantgarde einig. Das augenzwinkernde Faible für den Umschlag in die Perversion kommt bei Artmann aber schon hinzu. So gehört zu den Dingen, die einem Wiener ans Gemüt gehen, auch Folgendes, Unübersetzbares: „a kindafazara wossaleichn foxln“ oder „a rodlbadii met dode“ (ebd., 48). Für die kommende Dekade ist mit einem solchen Tunnelblick aufs menschliche Fleisch auch eine Perspektive künstlerischer Beschäftigung abgesteckt.

Vorbereitet durch das Zeichnen mit dem Vater und dem Unterricht bei Alfons Ortner in Linz, war Christian Ludwig im Frühjahr 1957 in Wien zur Aufnahmeprüfung an der Hochschule für angewandte Kunst angetreten. Im Herbst des Jahres konnte das Ausnahmetalent mit einer Sondergenehmigung, jünger als die anderen und ohne Matura, mit dem Studium beginnen. Wie bereits in der vorhergehenden Generation lief es auch diesmal – bei aller Förderung und allem Wohlwollen von väterlicher Seite – auf einen Kompromiss hinaus: nämlich nicht freie Malerei anzustreben, sondern eines der Fächer mit technisch-kunstgewerblicher Ausrichtung. Mit dem Ziel vor Augen, einmal als Filmarchitekt berühmt zu werden, hieß die Entscheidung vorerst Bühnenbild. In den zwei Jahren an Vorbereitungskursen bei den Professoren Friedrich Böhm für allgemeine Formenlehre und Alfred Soulek für Innenarchitektur und Möbelbau wurde allerdings für den phantasiebegabten Anfänger deutlich, dass er das für dieses Studium notwendige technische Zeichnen, Entwerfen von Barocksesseln und all das klassische Inneneinrichtungsmobiliar zu konstruieren, nicht aushält. So wechselte er doch zur Malerei, und zwar in die Klasse von Professor Eduard Bäumer. Durch diese zu eng gebundene Ausbildung, die mir zu technisch war, bin ich erst zur Malerei gekippt.

„Aktstudie“. 1959. Kohle auf Papier. 44 x 31 cm

Nach den vielen naturgetreu gezeichneten Streichholzschachteln während der Schulzeit und den zwei Jahren Interieur-Skizzen samt historischen Schnörkeln interessierte sich der Student bald nur mehr wenig für Aufgabenstellungen wie Proportions- oder Naturstudien, mit denen man in der klassischen Ausbildung der Malerei zu beginnen pflegt. Er widmete sich gleich den „abstrakten Kompositionen“, wie es der überaus tolerante Klassenleiter im Protokoll festhielt (zit. n. Werkverzeichnis [WV] 1994, 7). „Komposition mit Fleischstücken“ ist eine allererste Werkgruppe betitelt, es ist ein Vortasten, eine Initiierung, eine Spurensuche – das nahrhafte Motiv immerhin wird Attersee als Bildzeichen ein Leben lang begleiten. Etwas später während des Studiums folgen dann Experimente mit 3-D-Bildern, zu betrachten mit rot-grün-brille. Gemäß Bäumers Grundsatz, den Studenten nie seinen eigenen Stil aufzudrängen und sie vielmehr nach ihren eigenen Fähigkeiten sehen zu lehren, konnte sich in seiner Klasse jeder durchaus nach seiner Fasson entwickeln. Während sich der junge Ludwig an eben den „abstrakten Kompositionen“ abarbeitete, schulte Kommilitone Günter Brus sein Zeichentalent mit steten Wiederholungen und Verbesserungen auf Pauspapier; Bruno Gironcoli zeigte ein Faible für welke Blätter, die wieder und wieder auf Papier festgehalten werden mussten; und Alfons Schilling, auf der Suche nach der „totalen Malerei“, fand sich mit gestisch bis ekstatischen Pinselstrichen schon auf dem besten Weg zur nachmaligen Aktionsgestaltung auf rotierenden Leinwänden.

„Aktstudie“. 1959. Rötel auf Papier. 44 x 31 cm

„Abstrakte Komposition“. 1959. Aquarell auf Karton. 44 x 31 cm

„Jesus mit schwarzer Nase“. 1959. Bleistift und Tusche auf Karton. 44 x 31 cm

Eduard Bäumer. Um 1960

Bei all den unterschiedlichen Auffassungen, wie sie zwischen Student und Professor zur Aufgabenteilung gehören – was dem Schüler gemein war mit seinem Lehrer, das war das Interesse an Wassily Kandinsky. Zusammen mit František Kupka und Robert Delaunay kommt Kandinsky das Etikett des ersten Abstrakten zu. Beispielhaft verkörpert er eine der Meistererzählungen der Moderne, ein heroisches Projekt, das von der Ablösung des Wiedererkennbaren handelt. Ausgehend vom Vorgefundenen schält Kandinsky an den Motiven die Schichten ab, die ihm beiläufig vorkommen, nebensächlich und fadenscheinig. Es ist ein Purifizierungsprozess, bei dem weniger nach einem vorhandenen Programm als in der Ad-hoc-Gestaltung eine Kunst des Weglassens exerziert wird. An deren Ende entsteht ein Eindruck dessen, was das „Wesen“ sein könnte, ein Wesen, das selbst erst aus der Konstruktion erwächst. Das Gemälde erlangt Autonomie, und in der Tat werden die Relationen, die sich innerhalb des Karrees abspielen – die Verteilungen reiner Farbe, das Verhältnis von Linie und Fläche, die Ponderation in oben und unten –, immer wichtiger. Die Visualität der Welt ist etwas anderes als die Piktoralität des Bildes. Der Eleve wusste, was er an dem Vorbild hatte. Zu der Ausgewogenheit von Einfall und Vielfalt in Kandinskys Bildern fühlt er Verwandtschaft, schreibt Attersee später in seinem selbst zusammengestellten, in der dritten Person verfassten Curriculum, heute fügt er hinzu: Diese Bilder muss man absolut ergänzen, weil sie Ausschnitte einer unheimlichen Dynamik sind. Das ist etwas, was mich interessiert hat. Meine Bilder sind sowieso nur Ausschnitte einer großen Dynamik. Bäumer indes, der den großen Russen persönlich gekannt hatte, sollte Kandinsky zum Verhängnis werden. Als er 15 Jahre nach seiner Emeritierung am 21. Januar 1977 aus dem Münchner Haus der Kunst tritt, ganz in Gedanken versunken nach dem Besuch der großen Kandinsky-Schau, wird er von einem Fahrzeug erfasst und getötet.

Während der gesamten Studienzeit lebte der angehende Künstler in einem Untermietzimmer in der Köstlergasse im sechsten Bezirk, einer einigermaßen bürgerlichen Gegend am Rande der damaligen Halbwelt des Naschmarktes mit ihrem einschlägigen Personal. Frau Wutschka, die Vermieterin, zeigte sich fürsorglich, und sie schmierte die „Frühstückssemmerln“, die selten verzehrt, sondern lieber mitgenommen wurden an die Schule. „Der Christian kam immer später als die andern, hatte manchmal die Gitarre und einen Doppelliter dabei und verteilte sein Frühstück an Kollegen“, erinnert sich Hanni Rühm, Mitstudentin und langjährige Lebensgefährtin Attersees. 1959 hatte Hanni in Bäumers Klasse begonnen, doch der Beau war ihr bereits im Vorbereitungskurs bei Professor Soulek aufgefallen. Nicht unbedingt positiv: „So ein furchtbarer Schnösel, hab’ ich mir gedacht, alleine wie der dahergekommen ist, mit seiner weißen Lammfelljacke, das Hemd fast bis zum Nabel geöffnet und so unheimlich schön.“ Mit der Zeit bemerkte Hanni auch, dass sich hinter der geschmackvoll aufgeputzten, schick gekleideten und auf Upperclass getrimmten Schönheit ein schüchterner, liebenswerter Zeitgenosse mit einem gewaltigen Hörproblem verschanzt hatte. Ebenso blieb nicht verborgen, dass dieser Mensch ganz ernsthaft arbeitete, und so kam es, dass sich manchmal von Staffelei zu Staffelei Blicke begegneten; auf einer Party lernte man sich schließlich besser kennen.

Bernd Griesel und Attersee, Meisterklasse Eduard Bäumer. 1960

Wassily Kandinsky. „Komposition VI“. 1913. Öl auf Leinwand. 195 x 300 cm

„Kompostion mit Fleischstücken“. 1962. Öl auf grundiertem Papier (auf Leinwand aufgezogen). 70,5 x 100,5 cm

Hanni Rühm und Attersee in der Bauernstube der Rühm’schen Wohnung in Wien. 1961

Die vorlesungsfreie Zeit freilich sah ganz anders aus, das Segeln und das Reisen wurden noch lange beibehalten. Im Sommer bin ich gesegelt und gereist, zum Beispiel nach Griechenland. Diese Reisen hat ja jeder von uns gemacht, mit Schlafsack und ohne Geld, damals ging das noch. Mit ein, zwei Freunden, anfangs noch aus Seglerkreisen, später dann aus den Künstlerkreisen. Ich bin meist mit dem Pichler unterwegs gewesen, das hat so lange gedauert, bis wir beide erfolgreich wurden, dann hat es die Mittelmeerreisen nicht mehr in dieser Form gegeben; da wurde dann auch der Sommer in den künstlerischen Arbeitsbereich mit einbezogen. Destinationen waren Italien, Griechenland Frankreich, Schweden, Holland, Belgien, Türkei sowie die USA. So mancher Auslandsaufenthalt schlug sich aufs junge Œuvre nieder – die Serie „Gemona“ wurde etwa Teil der Diplomarbeit.

„Komposition mit Augenpaar“. 1961. Öl und bemaltes Papier auf grundiertem Papier. 65 x 90 cm

„Porträt Hanni Rühm“. 1962. Öl und bemaltes Papier auf Holzplatte. 125 x 125 cm

Der gemeinsam mit Walter Pichler nach Beendigung des Studiums unternommene Besuch auf Kreta sollte Christian dann überhaupt ausgiebiger beschäftigen, nämlich gleich zwei Jahre lang. Der legendäre kretische König Minos hatte in Knossos seinen Palast, der in den heroischen Tagen der Archäologie von Sir Arthur Evans ausgegraben und ab 1900 in einer durchaus eigenwilligen Variante von Historismus und Secessionsstil wieder aufgebaut worden war. Dies hatte des jungen Künstlers Unwillen erregt, der sich daraufhin eine Figur aus der Dekoration der königlichen Anlage nahm – einen Prinzen, ansehnlich, wohlgestaltet und deutlich Produkt einer Rekonstruktion – und ihn einer grundlegenden Veränderung zu einer nahezu obszönen Hässlichkeit unterzog. Ich war in Knossos, und natürlich hab’ ich sofort gemerkt, dass das ganze eine Art-déco-Rekonstruktion ist und mit dem Original nichts zu tun haben kann. Darum hab’ ich bei meiner Untersuchung zum Begriff Schönheit die absolut höchstmögliche Hässlichkeit mit der sogenannten Rekonstruktion von Knossos gegenübergestellt. Der Schwindelprinz der hässlichen Schönheit ist bereits mit dem Knossos-Prinzen definiert. Diese Arbeit steht relativ alleine da, sie ist eine Reaktion auf die Reise, auf eine Bildungsinformation, die ich so nicht akzeptieren konnte. Es gibt auch noch eine Variante von Pichler, der das natürlich ganz anders sieht, er hat die Ästhetik nie in seinem Leben verlassen.

Walter Pichler vor seiner Arbeit „Fundstücke aus Kreta“ im Museum des 20. Jahrhunderts in Wien. 1967. Fotografie von Barbara Pflaum

Und dann gab es da die Auftritte, in denen der Kunststudent und Paradeskipper zum Rock ’n’ Roller wurde. Unter den vielen Lieblingsliedern seines Lebens – es hat immer welche gegeben, aber es hat sich auch immer wieder geändert – ist Attersee „I Forgot to Remember to Forget“ im Gedächtnis geblieben. Gesungen wird es vom König des Rock ’n’ Roll, Elvis Presley hat es 1955 zusammen mit „Mystery Train“ als Single veröffentlicht. „Vor Elvis“, schreibt Nik Cohn in seiner wunderbaren Geschichte der Popmusik in ihren großen Jahren bis 1969, „war der Rock nur eine vage Geste der Rebellion gewesen. Mit Elvis aber wurde er auf einen Schlag unabhängig und stabil, und dann brachte er seinen eigenen Stil hervor, in Kleidung, Sprache und Sex, eine totale Unabhängigkeit in fast allen Dingen – alles das, was man jetzt für selbstverständlich ansieht“ (Cohn 1971, 19).

„Prinz von Knossos“. 1967. Acryl und Lack auf grundierter Leinwand. 80 x 60 cm

Damals war es in der Tat nicht selbstverständlich. Es gab nichts Eigenes für die genuine Welt der Heranwachsenden, die man mit einem Begriff, der so medizinisch klingt, wie er gemeint war, die „Adoleszenz“ nannte. Auch die Musik war ein Hort des „comme il faut“. „So ist Mozart für uns Vorbild, Vollendung und Zukunft, völlig zeitlos in seiner Vollkommenheit, zeitfern und zeitnah zugleich, wie alle Leistungen der Menschheit. Wen solche Lehren nicht erfreun, verdienet nicht, ein Mensch zu sein; und erst recht nicht ein Österreicher“ (Karl Franz Müller, Herausgeber des Köchelverzeichnisses, zit. n. Hildesheimer 1977, 12). Dergestalt hatte es im einschlägigen Jargon noch ein paar Jahre zuvor, 1951, geklungen, mit Musik einher gingen Idolatrie, Chauvinismus und Allüren auf Ewigkeit. Mit Elvis kam das Gegenteil: Auflehnung, Internationalität und die Bereitschaft, Moden zu folgen. Elvis konnte ein Terrain erobern, das brachlag; die Quantitäten, die in der Nachkriegszeit die Welt veränderten, schlugen mit ihm um in eine neue Qualität. Es gab mehr Wohlstand, es gab mehr Jugend, es gab mehr Massenkommunikation: Sie taten sich nun zusammen und schufen mit einer Teenagerkultur die Popkultur.

Fanpostkarte. 1960

Wie immer, wenn es ein Produkt aus der Kultur der Schwarzen ist, das sich aufmacht, die Welt zu erobern, war es ein Weißer, der dafür die Meriten einheimste. Mit Elvis, nicht zuletzt machte das seinen Erfolg aus, ließ sich auch die Auflehnung portionieren. Nik Cohn hat das perfekt beschrieben: „Die Schwierigkeit war, wie er sich aus einem jugendlichen Rebellen in eine respektable Persönlichkeit des Establishments verwandeln konnte, ohne den Fans das Gefühl zu geben, daß sie betrogen wurden. Da kam ein Geschenk vom Himmel: Presley wurde von der Armee eingezogen (…) Seine Vorgesetzten lobten ihn überschwenglich, die Presse schwenkte um. Amerikas Eltern waren beruhigt – das Schaf hatte seinen Wolfspelz abgelegt“ (Cohn 1971, 22). Mit Elvis wurde das, was den Rock ’n’ Roll ausmachte, Kleidung, Sprache, Sex, vermittelbar an die Autoritäten.

Attersees Stimme und die Stimme von Elvis ähneln einander. So bot sich an und ließ sich vor allem auch umsetzen, was damals ohnedies alle wollten: dem Idol nacheifern und Auftritte hinlegen, dass die Fetzen und manchmal auch die Stühle flogen. Noch in Linz, in einem Etablissement namens „Rosenstüberl“, begann Attersee als Rock ’n’ Roller, nachdem er sich schon während seiner Gymnasialzeit als Pausenentertainer versucht hatte: Natürlich bin ich auch in der Mittelschule aufgetreten, mit der Gitarre. Immer wenn Pause war, bin ich auf die Bühne der Schule, habe schnell irgendwelche Lieder gesungen und bin dann gleich wieder verschwunden. „Christel“ war sein Künstlername, später nannte er sich auch, inspiriert vom Segeln, „Europameister“. Siebzehn Jahre war er alt, und bei allem Selbstvertrauen und individuellem Elan ist das kein Zufall. Siebzehn ist das spezielle Alter, da die Jugend und die Kalküle des Pop-Geschäfts einander zu entdecken beginnen, „Seventeen“ hieß die 1944 erstmals auf den US-amerikanischen Markt gebrachte Zeitschrift, in der sich, wie Jon Savage in seiner Geschichte der Teenager schreibt, „Demokratie, nationale Identität, altersorientierte Kultur, Zielgruppenmarketing und jugendlicher Konsum zu einem unwiderstehlichen Gesamtpaket verbanden“ (Savage 2008, 457). Siebzehn Jahre waren auch vom biologischen Standpunkt her, jedenfalls bei gutem Willen, unbedenklich. Wenn die Beatles in ihr „I Saw Her Standing There“ mit der Zeile „Well, she was just seventeen, you know what I mean“ einstiegen oder Udo Jürgens „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ besingt, dann kam zum Ausdruck, dass es genau die paar Monate später waren, die einen Abgrund an Unverständnis überbrückten. Chuck Berry jedenfalls, der Anarchist, bei dem sich alle bedienten und der in ihrer aller Schatten blieb, hatte eine „Sweet Little Sixteen“ im Gepäck. Das war ein entscheidendes Stück zu jung. In der erfolgreichsten Schmonzette der Sechziger, „The Sound of Music“, der Story um die Salzburger Trapp-Familie, die den Nazis trotzt, wird der notorische Abstand mit dem Lied „Sixteen Going on Seventeen“ besungen: Es gelte ein Jahr zu warten, um nicht „totally unprepared“ zu sein, „to face a world of men“. Man wusste, worauf es ankam.

Josef Holstayn. „Elvis und Attersee“. Ende der 1980er Jahre. Ölstudie. 69 x 59 cm

Mit siebzehn also schlüpfte Christian Ludwig alias Christel in die Fußstapfen von Elvis Presley. Vier Möglichkeiten hat die amerikanische Gender-Forscherin Jackie Stacey unterschieden, nach denen eine Anverwandlung ans Idol funktioniert: Es gibt das „pretending“, bei dem man sich selbst vorspielt, der jeweilige Star zu sein; das „imitating“, bei dem versucht wird, die Identität mit ihm völlig zu teilen; das „copying“, das der physischen Erscheinung des Idols nachstrebt; sowie das „resembling“, das ein Merkmal forciert, das man mit ihm gemeinsam hat (Rainer 1997, 17). Im Sinne dieses „resembling“ ließ sich auf die Ähnlichkeit in der Stimme setzen. Und doch gibt es da etwas, das diesem Siebzehnjährigen eine eigene Faszination verleiht. Anders als die vielen Epigonen, die aus dem Boden schossen, hatte der junge Mann einen eigenen Stil, eine eigene Art zu musizieren – vor allem hatte er auch eigene Lieder. Ein Talent erschöpft sich niemals in der Nachahmung. Hinzu kam die ureigene Reaktion darauf, dass ihm seiner Hörprobleme wegen eine professionelle Stimmausbildung versagt war. Und schon akustisch bedingt war er unfähig, ein fremdes Idiom zu erlernen. Das Englisch, das er fortan singt, ist eine Kunstsprache, ein artifizielles Gebilde, ist eine Lingua franca, der widerfuhr, was stets passiert bei Attersee: Sie wurde atterseeisiert.

Die frühen Auftritte, die sich neben dem „Rosenstüberl“ noch im Linzer „Phoenix Kino“, in Bad Ischl oder am Traunsee abspielten, dürften nach der Schilderung des damaligen Interpreten eher als bizarr zu bezeichnen sein. Und ich war sehr gut. Es wurden meist auch am Attersee sofort die Tische geworfen oder die Sessel. Ich bin unter dem Künstlernamen „Europa-meister“ aufgetreten, der sich gut gemacht hat. Als Begleiter hatte ich jemanden, der konnte nur ein Lied spielen, er war zwei Jahre älter als ich und er war bei den Amerikanern in den Bars. Den „Saint Louis Blues“ konnte er sehr gut spielen. Also hat er den Bass unten gespielt und ich habe oben etwas ganz anderes gespielt, das hat eine Musik ergeben, die die Leute wahnsinnig überrascht hat. Nur nach drei, vier Liedern ist das dann fad geworden, da wussten wir, länger spielen wir nicht. Mein Begleiter konnte dafür gut Atom-explosionen und Autounfälle imitieren und die hab’ ich ihn vorher immer ins Mikrofon machen lassen; akut, also mit der Stimme. Das hat den Leuten ganz gut gefallen. Dann habe ich mich hingesetzt und mit meiner unheimlichen Stimme und mit erfundenem Englisch Elvis-Presley-nahe oder meine eigenen Lieder gesungen. Es gibt ja sehr früh von mir geschriebene: „Susi, sei nicht fad, komm mit mir mit dem Motorrad, Susi komme bald, wir fahren in den Wald …“. Drei, vier Griffe beherrschte der Barde auf der Gitarre, er bezeichnet sich heute noch als Drei-Akkord-Sänger, wie auch am Klavier. Solos konnte ich keine spielen, das war auch nicht notwendig, die Leute haben schon Freude an meiner Stimme gehabt. Wie groß die Freude der sechshundert Kühe im burgenländischen Apetlon war, für die Christian am 21. Mai 1962 ganz allein und quasi als Auftritt gesungen hat, ist allerdings nicht überliefert.

Fanpostkarte. 1960

Attersee und Bernd Griesel beim Musizieren in einem Salzburger Wirtshaus. 1960

Auch Hanni hätte in der Jugend gerne eine musikalische Laufbahn eingeschlagen; zumindest einmal, einige Jahre später, als der Christian schon Attersee hieß, sollten sie in einer Art One-Hit-Wonder ein legendäres Duett zum Besten geben – 1969 im Film „Gruß Attersee“, wo die beiden mit „Es war am Attersee“ das Heimatlied persiflieren. Hannis Wunsch, Balletttänzerin zu werden, fand beim Vater, der als Kontrabassist bei den Wiener Philharmonikern selbst Musiker war, ebenso wenig Anklang wie das Bestreben, eine klassische Gesangskarriere zu starten. Den Neuen seiner einzigen Tochter konnte Otto Rühm vorerst auch nicht leiden, die Tatsache, dass der schüchterne junge Mann ihm nicht in die Augen sehen konnte, erfüllte ihn mit Misstrauen – und der Umstand, dass Hanni in Begleitung eines angehenden „Künstlers“ daherkam, dessen Dasein als Hungerleider ohnedies gleichsam vorgezeichnet war, sowieso, hatte Rühm senior doch schon einen davon in Gestalt des Sohnes Gerhard. Hanni ließ sich nicht beirren, sie brachte ihren Freund weiterhin in ihr Elternhaus und nahm ihn mit ins Café Hawelka. Dort konnte man sich über den Schweigsamen mit großzügig zur Schau gestellter Brustbehaarung und schwerem Silberarmreif nur wundern. Hannis Bekanntschaft traf sich vornehmlich im legendären Etablissement in der Dorotheergasse, und es war hauptsächlich jene ihres großen Bruders. Gerhard Rühm hatte unter anderem bei Josef Matthias Hauer Klavier und Komposition studiert und bildete zusammen mit Friedrich Achleitner, H. C. Artmann, Konrad Bayer und Oswald Wiener jenen Kreis, der als „Wiener Gruppe“ Literaturgeschichte geschrieben hat; die Maler Hubert Aratym und Ernst Fuchs waren, erinnert sich Hanni, auch oft dabei. Ohne ein Wort von sich zu geben, konnte der sonderbare junge Mann über zwei Stunden einfach dasitzen – dass er in der Hawelka-Kakophonie nahezu nichts verstand und versuchte, möglichst viel von den Lippen abzulesen, konnte niemand von den Anwesenden ahnen. Irgendwann fasste sich der 19-Jährige dann doch ein Herz, zeigte dem großen Bruder seiner Partnerin eine Mappe mit seinen Werken, überzeugte ihn durch seine Begabung und gewann einen Freund fürs Leben.

Fanpostkarte. 1962

Attersee und Kollegen der Bäumer-Klasse beim Musizieren in Apetlon im Burgenland anlässlich einer Studienreise. Mai 1962

Mehr als ein halbes Jahrhundert währt diese Freundschaft nun, ungebrochen und herzlich. Der Rühm und der Attersee haben sich nie aus den Augen verloren, sie haben gemeinsam Bücher gemacht, sind gemeinsam aufgetreten und haben miteinander eine Schallplatte aufgenommen; hinzu kommen die Abende, an denen die Kunst und das Leben eins werden an einem Esstisch. Irgendwann war der Christian nicht mehr das Anhängsel von der Hanni, er war aufgenommen in den Freundeszirkel, auch als man sich weniger im Hawelka als im kleinen, privaten Café in Oswald Wieners Wohnung in der Judengasse traf. Ideen wurden ausgetauscht und diskutiert: „Es war anregend für jeden, auch wurde genügend geblödelt“, erzählt Hanni Rühm heute. Gerhard Rühm, belesen und bibliophil, konnte dem zehn Jahre Jüngeren nicht nur mit Empfehlenswertem und Seltenem aus seinem opulenten Bücherschrank aushelfen. Bald, in Berlin, sollte er seine Schwester und deren Freund bei sich aufnehmen und die nötigen Kontakte für erste Ausstellungen herstellen.

Aber noch wurde studiert. Noch war es das Ziel, über einen persönlichen Kontakt, den Eduard Bäumer für seinen Schüler mit Caspar Neher hergestellt hatte, wieder zum ursprünglich ins Auge gefassten Berufsfeld des Bühnenbildners zu gelangen. Neher war der lebenslange Mitstreiter und kongeniale Kollege seines Augsburger Schulfreundes Bertolt Brecht, er war international gefragt und durch eine Professur an der Akademie am Schillerplatz auch in Österreich verankert, dessen Staatsbürger er nach dem Zweiten Weltkrieg geworden war. Tatsächlich hatte er sich bereit erklärt, Christian Ludwig nach dessen Diplom als Mitarbeiter bei sich aufzunehmen. Einer der großen Bühnenbildner seiner Zeit mit Aufträgen an den Bühnen der Welt, das war natürlich ein tolles Angebot für einen, der 22, 23 ist. Doch sollte es anders kommen: Weniger als ein Jahr vor Abschluss des Studiums starb der 65-jährige Mentor, sein dadurch verhinderter Assistent stand da mit einem Diplom für Malerei, dem zwei Jahre später eines im angewandten Bereich für Vitrinenbau, Kirchenfenster und den Umgang mit Mosaiksteinen und Schmelzungen folgen sollte. Nun musste erst einmal ein neuer Plan für die Zukunft gefasst werden.

Bühnenausstattung war eine fixe Idee gewesen und der Umgang mit Räumen eine Neigung, die Christian 1961 und 1962 mit der Gestaltung der großen Säle für die Gschnas-, die Faschingsfeste an der Angewandten vorgeführt hatte. Auch seine mit dem Preis der Akademie prämierte Diplomarbeit im Jahr 1963 ging in diese Richtung. Neben einem verschollenen Ensemble aus Materialbildern mit dem Titel „Parkscheiben-Triptychon“ und der „Serie Gemona“ bestand die Abschlusspräsentation aus einem „Diptychon zur variablen Wandgestaltung eines Innenraumes“, das Hanni gewidmet ist. „Eine große beachtenswerte Gesamtleistung“ liest man in den Unterlagen der Studien- und Prüfungsabteilung der Hochschule als Beurteilung Bäumers; und weiter: „künstlerische Freiheit mit Ordnungswillen, aus dem Zeitgeist geboren, verbürgen eine weitere schöne Entwicklung“ (zit. n. WV 1994, 7). Wie damals üblich wurden die Arbeiten im Anschluss an die Diplome von der Angewandten entsorgt. Das sogenannte „Hanni-Diptychon“ kann daher – sollte es nicht von jemandem in Sicherheit gebracht worden sein – als zerstört gelten. Dennoch markiert das Arrangement aus Plastikäpfeln und vier Porträts von Hanni auf bemalten Spanplatten den Beginn von Christian Ludwigs künstlerischer Laufbahn. Es trägt im Werkverzeichnis die Nummer 1.

Hanni Rühm, Gerhard Rühm, Attersee, Wolfgang Rühm, Werner Krenn und Gunda Reichl in Attersees Atelier im 9. Wiener Bezirk. Mitte der 1960er Jahre

Hubert Aratym in Paris. Frühe 1960er Jahre