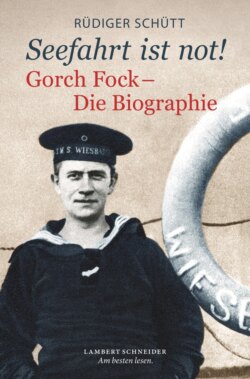

Читать книгу ›Seefahrt ist not!‹ - Rüdiger Schütt - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

|39|Die alte Sprache Gorch Fock und die niederdeutsche Bewegung

ОглавлениеAber nicht in Finkenwerder lässt Gorch Fock sich nieder. Es zieht ihn in die Metropole Hamburg, die inzwischen über 700.000 Einwohner zählt und ein Zentrum der niederdeutschen Bewegung ist. Hier ist ihm, im Gegensatz zu Halle, seine Zweisprachigkeit nützlich. Denn auch in der Seehauptstadt des Kaiserreichs wird Plattdeutsch gesprochen, Hamburger Platt, außerdem eine Mischung aus Hoch- und Plattdeutsch, das sogenannte Missingsch. Ende 1904 bekommt Gorch Fock eine Stelle bei der erst Anfang des Jahres gegründeten Zentraleinkaufsgesellschaft deutscher Kolonialwarenhändler, als Briefführer. Von nun an ist Schreiben für ihn im doppelten Sinne existenziell. Für 1500 Mark Anfangsgehalt erledigt er gewissenhaft die offizielle Korrespondenz für seinen Arbeitgeber, von halb neun Uhr morgens bis mindestens sieben Uhr abends, plus X, da er oftmals noch die Abendpost abzuarbeiten hat. Anschließend schreibt er weiter – abends, nachts und früh am Morgen – in eigener Sache, als Schriftsteller. Weit entfernt von den Villen der Reichen an der Elbchaussee und in Blankenese wohnt Gorch Fock zunächst ganz zentral zwischen Jungfernstieg, Rathaus und Thalia-Theater zur Untermiete in der Hermannstraße. Dann zieht er dorthin, wo zumeist die Arbeiter und kleinen Angestellten leben, in |40|den Osten Hamburgs, nach Borgfelde. Hier wohnt auch der Feuilletonredakteur der liberalen „Neuen Hamburger Zeitung“, der spätere Staatsrat Alexander Zinn (1880–1941). An diesen Mann, der auch selbst Theaterstücke verfasst hat, schickt Gorch Fock erste Kurzgeschichten. „Wir bringen gern mal eine Geschichte von Ihnen“, antwortet der Journalist prompt: „Sie müsste aber mehr Lokalkolorit haben.“ Abschließend gibt er dem jungen Autor einen Rat: „Lassen Sie die Leute ruhig Dialekt sprechen“, regt Zinn an und ermutigt Gorch Fock, unbedingt weiterzuschreiben, am besten „eine Fischergeschichte“, aber bitte „ohne den großstädtischen Einschlag“ (Brief an Gorch Fock vom 14.3.1904, zit. nach: Fock 1999, S. 8).

Der Ratschlag fällt bei Gorch Fock auf fruchtbaren Boden. Denn nichts ist dem Fischersohn vertrauter als das Leben der Seefischer, deren Welt er in- und auswendig kennt. „Nun weiß ich, warum ich in Thüringen, an der Werra und Saale, nicht heimisch werden konnte“, notiert er in sein Tagebuch, „all meine Wurzeln liegen im niederdeutschen Land, auf Finkenwärder, am Elbdeich. Und der Seewind fehlte. Das riesige Hamburg verstehe ich immer mehr, das gehört zu mir und ich zu ihm, das ist mein großes Haus.“ (Tagebucheintrag, Winter 1906/07, in: Fock 1999, S. 9) Mit der Besinnung auf seine „niederdeutschen Wurzeln“ nimmt Gorch Fock seine zukünftige Klientel ins Visier, sein Lesepublikum, die niederdeutsche Szene in Hamburg. Seine Erzählungen treffen den Zeitgeist und fügen sich gut in das Konzept der vor allem im Bildungsbürgertum angesagten Heimatbewegung. Hier wird „Heimat“ durchaus programmatisch aufgefasst, als ein Gegenmodell zur „Moderne“, deren Phänomene man größtenteils ablehnt. Mit engem Bezug zur Region und zu deren eingesessenen Bewohnern werden Dorf und Landbevölkerung, Brauchtum und Tradition idealisiert. Die regionale Identität wird propagiert, das naturverbundene Leben auf dem Land.

|41|Infolge der negativen Auswirkungen der Industrialisierung entwickelte sich mehr und mehr ein antimodernistisches Krisenbewusstsein, das die durchaus berechtigten Anliegen des Naturund Heimatschutzes mit agrarromantischen und großstadtfeindlichen Konzepten verknüpfte. Den Errungenschaften der modernen Zivilisation wie Straßen, Autos, Eisenbahnen stand man durchweg kritisch gegenüber, ebenso wie eigentlich allen modernen Lebensformen und Neuerungen, die als schädlich wahrgenommen und als „krank“ diffamiert wurden. Ein wichtiger Programmatiker dieses Denkens war Julius Langbehn (1851–1907), der mit seinem Erfolgsbuch „Rembrandt als Erzieher“ von 1890 zum Stichwortgeber der völkischen Bewegung wurde. Als Gegenpol zur verhassten Moderne setzte Langbehn den Typus des „Niederdeutschen“, verkörpert in der Person des Malers Rembrandt. Aus seinem Geist sollte, so Langbehns Forderung, eine „völkische Wiedergeburt“ durch die Kunst erfolgen. Daran anknüpfend wies der aus Wesselburen in Dithmarschen stammende antisemitische Autor Adolf Bartels (1862–1945) dem niederdeutschen Dialekt eine besondere Rolle zu und setzte die niederdeutsche Literatur gegen die Literatur der Moderne, die er als „artfremd“ schmähte. Langbehn und Bartels missbrauchten die niederdeutsche Sprache für ihre Zwecke und überführten sie in den Kontext ihrer völkischen Heimatideologie. Niederdeutsche Literatur und Sprache wurden zu einem politischen Statement.

Gorch Fock ist dieses Denken nicht fremd. Schließlich hat er in Finkenwerder die Folgen der Industrialisierung am eigenen Leib zu spüren bekommen, die seiner Familie nach und nach die Existenzgrundlage raubte. Den vermeintlichen Gegner klar vor Augen konzentriert sich Gorch Fock in seinen Erzählungen auf idealisierte Fischergeschichten und vermittelt ein romantisches Klischee seiner Elbinsel, weitab von der tatsächlichen Realität Finkenwerders um 1900. Oftmals lässt er seine Figuren in Finkenwerder Mundart sprechen, der Sprache seiner Kindheit, |42|der Sprache der einfachen Leute, der Arbeiter und Fischer, die in Norddeutschland das Plattdeutsche in seinen verschiedenen Ausprägungen ist und nun einen zentralen Bestandteil der allgemeinen Rückbesinnung bilden soll.

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte die niederdeutsche Literatur an Einfluss gewonnen. Die Werke von Fritz Reuter (1810–1874) und Klaus Groth (1919–1899), Johann Hinrich Fehrs (1838–1916) und John Brinckmann (1814–1870) waren populär. Das Niederdeutsche gewann an gesellschaftlichem Prestige und fand immer mehr Anhänger. Zum Zentrum der niederdeutschen Bewegung entwickelte sich Hamburg. Der Kampf um die „Modersprak“, die Muttersprache, organisierte sich in zahlreichen Vereinen, die seit 1900 wie Pilze aus dem Boden schossen: der „Plattdeutsche Verein in Eilbek von 1901“, die „Niederdeutsche Bühnengemeinde“, der „Hummel-Club von 1902“, „Uns Muddersprak“, die „Arbeitsgemeinschaft niederdeutscher Dichter ‚De Ploog‘“, „Nedderdüütsch Sellshopp“ und viele andere mehr. Fast jeder Stadtteil hatte seinen eigenen Verein zur Sprachpflege, regelmäßig kamen neue hinzu. Außerdem gab es den 1904 in Hamburg gegründeten, bis heute aktiven Verein „Quickborn“, dessen erklärtes Ziel die Förderung und Pflege der niederdeutschen Sprache war und ist. Man pflegte Geselligkeit, veranstaltete plattdeutsche Rezitations- und Gesangsabende, inszenierte plattdeutsche Theaterstücke. Die niederdeutsche (oder auch neuniederdeutsche) Bewegung entstand, deren wichtigstes Sprachrohr Gorch Fock werden sollte.

Nachdem Gorch Fock jahrelang für die Schublade geschrieben hat, erscheint am 9. April 1905 seine erste Publikation. Der „Generalanzeiger für Hamburg-Altona“ hat seine auf Hochdeutsch verfasste Geschichte „Goethe und Finkenwärder“ angenommen und unter seinem Pseudonym veröffentlicht. Allerdings nicht unter dem Namen Gorch Fock. Jakob Holst ist der Verfasser. Die Frage, warum er sich überhaupt hinter Decknamen verbarg, beantwortet |43|Gorch Fock später damit, dass er auf diese Weise seine Familie schützen wollte, nämlich im Falle eines Misserfolgs seiner Schriftstellerkarriere. Keinesfalls sollten sich die Kinaus für ein im Feuilleton verrissenes Buch aus seiner Feder schämen müssen. In den Jahren bis 1910 veröffentlicht Gorch Fock rund 60 Erzählungen in Hamburger Tageszeitungen. Die meisten davon erscheinen im „Generalanzeiger für Hamburg-Altona“, den „Hamburger Nachrichten“ und der „Neuen Hamburger Zeitung“. Dabei tritt er niemals unter seinem bürgerlichen Namen Johann Kinau auf, sondern benutzt von Anfang an abwechselnd zwei Pseudonyme. Während er bei den „Hamburger Nachrichten“ zunächst ausschließlich als Jakob Holst veröffentlicht – „Jakob“ als Referenz an seinen 1866 gestorbenen Onkel, den Seefahrer, und „Holst“ als Verweis auf die Familie seiner Mutter –, legt er sich bei den beiden anderen Zeitungen schnell auf Gorch Fock fest, jenen Namen, unter dem er ab Mitte Januar 1906 ausschließlich publizieren wird. Der Wechsel zu Gorch Fock sorgt bei den „Hamburger Nachrichten“ zunächst für Irritation: „Warum haben Sie ein neues Pseudonym gewählt?“, möchte einer der Redakteure wissen: Die Leser seien doch an Jakob Holst gewöhnt und würden sich freuen, ihm wieder zu begegnen (Brief an Gorch Fock vom 17.8.1905, in: Fock 1999, S. 9). Aber die Sache ist bereits entschieden: Als Schriftsteller wird Johann Kinau künftig nur noch als Gorch Fock auftreten. Dabei ist der Vorname mit dem markanten Vokal die niederdeutsche Form von Georg und soll auf die bäuerlichen Wurzeln vonseiten der Mutter verweisen. „Fock“ dagegen nimmt zum einen Bezug auf die Fischertradition der Kinaus – das Focksegel ist zentraler Bestandteil eines jeden Segelschiffs –, zum anderen ist es der Geburtsname von Gorch Focks Großmutter Katharina Fock. Wie ein cleverer Marketingstratege hat Johann Kinau einen einheitlichen, einprägsamen Markennamen für sein Produkt, die norddeutsche maritime Heimatliteratur, gefunden.

|44|Endlich sieht sich Gorch Fock gedruckt. Neben Heimaterzählungen entstehen vor allem Seefahrergeschichten wie „Sturm“, „Schiffbrüchig“ oder die Geschichte von „Hans Hinnik“, dem Schiffer, der „alles wagte und nichts gewann“. Gorch Focks literarisches Credo ist eindeutig: „Man soll nur über das schreiben, was man liebt oder haßt, aber nicht über das, was einem gleichgültig ist, und schon gar nicht über das, was man nicht kennt.“ (Tagebucheintrag vom 17.11.1906, in: Fock 1999, S. 9) Seine Helden sind furchtlos und voller Willenskraft. Ehrfürchtig ergeben sie sich in ihr Schicksal. Damit trifft Gorch Fock genau den Ton der Zeit.

Einen Verbündeten findet er in seinem alten Schulfreund aus Finkenwerder Hinrich Wriede (1882–1958), der ebenfalls literarische Ambitionen hegt und hauptsächlich auf plattdeutsche Texte setzt. Wriede erlangte postum zweifelhafte Prominenz durch die 1999 erschienene erfolgreiche Autobiografie von Hans-Jürgen Massaquoi (1926–2013) „Neger, Neger, Schornsteinfeger!“, in der Wriede, Mitte der 1930er Jahre Schuldirektor in Hamburg-Barmbek und Lehrer Massaquois, als überzeugter Nationalsozialist und Rassist beschrieben wird. Der Fall zeigt, dass die schon vor dem Ersten Weltkrieg verbreitete Heimatideologie, zu deren literarischen Vertretern Wriede und Gorch Fock zählten, durchaus bei einzelnen Anhängern eine rassistische Komponente hat und später in der „Blut-und-Boden-Ideologie“ der Nationalsozialisten aufgehen konnte.

Gemeinsam mit Wriede gründet Gorch Fock im Herbst 1906 die kleine Bühnengemeinde „Finkwarder Speeldeel“. Er möchte wieder, wie in Halle, selbst Theater machen und eigene Stücke auf die Bühne bringen. Dabei geht es zum einen natürlich um Unterhaltung. Zum anderen wollen die jungen Theatermacher mit ihrer „Speeldeel“ zur Stärkung der plattdeutschen Sprache beitragen: „Tausendmal mehr wirkt das gesprochene Platt als |45|das gedruckte“, äußert sich Gorch Fock programmatisch, „und deshalb ist eine gute plattdeutsche Aufführung mehr wert als ein gutes plattdeutsches Buch.“ (zit. nach: Niemann 1984, S. 29) Denn das Kernproblem bei plattdeutschen Texten liege schließlich darin, dass keine niederdeutsche Schriftsprache existiere. Gorch Fock hat recht: Weder gibt es eine plattdeutsche Rechtschreibung, noch ein in allen Teilen Norddeutschlands verständliches Einheitsplatt, ja nicht einmal in Finkenwerder und Hamburg wird die gleiche Mundart gesprochen.

Angesichts dieser Problematik geht es ihm auch weniger um die Schaffung einer neuen Schriftsprache. Er will sich vor allem für die gesprochene Sprache einsetzen, denn: „Im allgemeinen wird heute zu viel plattdeutsch geschrieben und zu wenig plattdeutsch gesprochen.“ (Fock 1913, S. 31) Sein Ziel ist es, die gebildeten Kreise in Norddeutschland dazu zu bringen, im Alltag wieder öfter Plattdeutsch zu sprechen, um damit dem Verschwinden des Niederdeutschen entgegenzuwirken. In der deutschsprachigen Schweiz funktioniere es ja schließlich auch. Dort verständige man sich ohne Klassenunterschied mit Schwyzer Dütsch. Für Gorch Fock gibt es also keine Konkurrenz zwischen Hoch- und Niederdeutsch, schon gar nicht bei der Frage nach der Schriftsprache. Andererseits weiß er, dass anspruchsvolle niederdeutsche Texte dazu beitragen können, das Interesse an der plattdeutschen Sprache insgesamt neu zu beleben. Bisher hat er immer nur Dialoge innerhalb sonst hochdeutscher Erzählungen auf Plattdeutsch geschrieben. Erst Wriede bringt ihn dazu, ganze Geschichten in Finkenwerder Mundart zu verfassen, eine programmatische Entscheidung und sein Beitrag zum Erhalt seiner Muttersprache. Mit seinem Gedicht „De ole Sprook“ hat Gorch Fock eine Art Kampflied für die „alte Sprache“ geschrieben und deutlich gemacht, dass sie ohne intakte Region, in der sie gesprochen wird, keinesfalls überlebensfähig ist:

|46|„So lang as noch uns Scheepen goht,

so lang as noch uns Dieken stoht,

so lang as noch uns Flaggen weiht,

blifft Plattdütsch Baas in Leed un Freid“

(Fock 1918, S. 9)

Solange die niederdeutschen Koordinaten bestehen bleiben, die Schiffe, die Deiche, die Flagge, so lange bleibt das Plattdeutsche „de Baas“, der „Boss“. Der „anners sprök“, „wer anders spricht“, also der Niederdeutsch sprechende Mensch, „schall nich in de Ecken stohn“, sondern er soll „vor de Dören gohn“: Wer Mundart spricht, soll sich nicht verstecken, sondern er soll vor die Tür treten, soll aktiv werden. Er soll für seine Heimat und für seine Muttersprache einstehen, nur dann könne die niederdeutsche Welt mit ihrer eigenen Sprache überleben:

„Hollt fast, hollt fast, denn geiht dat klor,

hollt fast, hollt fast, denn geiht dat klor,

denn levt uns Sprook noch dusend Johr,

denn levt uns Sprook noch dusend Johr!“

(Fock 1918, S. 9)

„Halt fest, halt fest, dann geht das klar, dann schaffen wir es, dass unsere Sprache noch tausend Jahre leben wird.“ Aus der Außenseiterposition des Niederdeutschen etabliert sich in Gorch Focks Texten ein Selbstbewusstsein, das zum einen – natürlich – Lokalpatriotismus beinhaltet, zum anderen aber auch ein stark ausgeprägtes Nationalgefühl. Wie die meisten niederdeutschen Literaten ist auch Gorch Fock empfänglich für Nationales, für Patriotisches. Stereotype nationalistische Passagen durchziehen seine Tagebücher – allerdings erst ab 1914, mit Beginn des Ersten Weltkriegs. In den früheren Aufzeichnungen ist weniger von Deutschland und der „deutschen Nation“ die Rede, dafür mehr von „Stamm“ und „Volk“: „Der einzelne diene dem Stamm, der |47|Stamm dem Volke, das Volk der Welt und den Zielen der Welt“ (Tagebucheintrag 1908, in: Werke 5, S. 177), heißt es etwa in bei Langbehn entlehntem Vokabular. Der Einzelne könne also indirekt zur Verbesserung der Welt beitragen, indem er sich zu Hause, in der „Heimat“ engagiere. Nationale Interessen werden internationalen Zielen untergeordnet – noch.

Mit der „Finkwarder Speeldeel“ soll die „ole Sprook“ nun reanimiert werden. Ab Dezember 1906 versammeln Gorch Fock und Hinrich Wriede Freunde und Bekannte auf ihrem Theaterschiff, dem Fischerewer der Familie Kinau. In der kleinen Kajüte lesen und spielen sie plattdeutsche Bühnenstücke und Erzählungen. Später erweitern sie das Programm um Volkstänze und lassen sich für Hochzeitsfeiern buchen, bei denen sie in Finkenwerder Tracht auftreten. Selbst im tiefsten Winter bei Eiseskälte kommt das Publikum und amüsiert sich in Wolldecken gehüllt unter Deck des Schiffes bei den Aufführungen.

Schließlich führt Hinrich Wriede seinen Freund beim niederdeutschen Sprach- und Literaturverein „Quickborn“ ein. Der Begriff „Quickborn“ ist Plattdeutsch und bedeutet so viel wie „lebendiger Brunnen“. Außerdem ist er als Referenz auf den gleichnamigen, 1852 erschienenen Gedichtband von Klaus Groth zu verstehen, der als Neuanfang der niederdeutschen Literatur gilt. Im Gegensatz zu anderen Vereinen der niederdeutschen Bewegung vertritt der „Quickborn“ eine durchaus gemäßigte Position, sieht das Niederdeutsche als Mundart und nicht als eine eigene Sprache an. Nach Richtungskämpfen um das „Wesen des Niederdeutschen“ hat sich 1906 eine Gruppe von Mitgliedern abgespalten und einen Konkurrenzverein, den „Nedderdüütsch Sellshop“, die „Niederdeutsche Gesellschaft“, gegründet. Diese Separatisten um den Schriftsteller Robert Garbe (1847–1932) vertreten mit großer Radikalität die Auffassung von der Gleichrangigkeit des Niederdeutschen mit dem Hochdeutschen und entwickeln sogar eine eigene Orthografie des Plattdeutschen. Im |48|„Quickborn“ geht es gemäßigter zu. Das Niederdeutsche ist Objekt hochdeutscher Auseinandersetzung, nachzulesen in der seit 1907 regelmäßig erscheinenden Vereinszeitschrift „Mitteilungen aus dem Quickborn“. Hier werden niederdeutsche Theaterstücke und Bücher ausschließlich auf Hochdeutsch besprochen. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts erscheinen erfolgreiche Romane und Erzählungen, von Johann Hinrich Fehrs, Fritz Lau (1872–1966), Wilhelm Poeck (1866–1933) und anderen, aber vor allem auf der Bühne hat das Niederdeutsche Konjunktur. Besonders erfolgreich sind die plattdeutschen Stücke des jung gestorbenen Fritz Stavenhagen (1876–1906), der mit seinen naturalistischen Dramen als „niederdeutscher Gerhart Hauptmann“ bezeichnet wird. Sein Drama „Mudder Mews“ von 1905, ein Stück aus dem Fischermilieu, das auf Finkenwerder spielt, gilt als einschlägiger Klassiker und wird oft gespielt. Von der Popularität des Niederdeutschen profitiert auch der „Quickborn“: Von anfänglich 27 Mitgliedern erhöht sich die Mitgliederzahl auf 650 im Jahr 1914 und auf über 2000 nach dem Ersten Weltkrieg.

Die „Finkwarder Speeldeel“ in Finkenwerder Tracht, auf den Pferden Hochzeitsbitter, 1910

|49|

Die „Finkwarder Speeldeel“ an Bord der „Gorch Fock“, Hamburg 2010

Gorch Focks Engagement beim „Quickborn“ beginnt mit zwei plattdeutschen Kurzgeschichten, „Eggert-Eggert“ und „Wat Hein Six in’n Heben keem“, die im Anschluss an einen Vortrag von Hinrich Wriede am 1. Oktober 1907 den Mitgliedern vorgelesen und sofort enthusiastisch aufgenommen werden. Besonders gut kommt die Geschichte um den Finkenwerder Fischer Hein Six an, der nach seinem Tod auf See vor dem Himmelstor mit einem Berufskollegen die Frage erörtern muss, wer denn nun der bessere Fischer gewesen sei und in den Himmel kommen dürfe.

An diesem Abend entdeckt Paul Wriede (1870–1926), Gründer und Kopf des „Quickborn“ und außerdem der Cousin Hinrich Wriedes, den niederdeutschen Schriftsteller Gorch Fock. Er erkennt dessen großes Talent und nimmt sich des jungen Autors an. Als Chefredakteur der Vereinszeitschrift ist er ständig auf der Suche nach geeigneten Beiträgen und lädt ihn daher zur Mitarbeit ein. Von dem Angebot geschmeichelt, sagt Gorch Fock zu und schreibt von da an für die „Mitteilungen aus dem Quickborn“ neben ausführlichen Berichten über die Mitgliederversammlungen |50|des Vereins regelmäßig über alles, was ihn interessiert, zum Beispiel über die Dramen seines literarischen Vorbilds Stavenhagen, über die Werke Robert Garbes, deren spezielle Rechtschreibung er kategorisch ablehnt, sowie über zahlreiche Bücher zum Thema Mundart. Die Probleme um die niederdeutsche Sprache fesseln ihn besonders. Die Bewahrung des Plattdeutschen wird zu Gorch Focks Mission, die er konsequent und fast schon fanatisch verfolgt:

„Ein plattdeutscher Sturmverein muss kommen, ein begeisternder und begeisterter Jugendbund! Alles ist so matt, so geschäftskühl: übers Ziel zu schießen wagt keiner, so wird es auch keiner erreichen! Ein Kerl müsste kommen, bereit, sich auslachen, kreuzigen oder krönen zu lassen, der auf den Tisch rammte und sagte: So! Van nu af an snack ick blos noch plattdütsch! Ick kann keen hochdütsch mihr!“

(Tagebucheintrag von 1909, in: Werke 5, S. 191)

„So, von nun an werde ich nur noch Plattdeutsch sprechen! Ich kann kein Hochdeutsch mehr!“ Diese Ansage will Gorch Fock auch als Aufforderung verstanden wissen, gerichtet an die Adresse des „Quickborn“. Denn Gorch Fock kritisiert vehement die Gewohnheit der meisten Mitglieder, im Alltag Hochdeutsch zu sprechen, obwohl sie sich doch eigentlich für das Überleben des Plattdeutschen einsetzen. „Wat’n plattdütschen Vereen ist? Dat is’n Sillschupp von plattdütsche Lüd, de tohoop kommt, ’n beten hochdütsch to snacken.“ (Tagebucheintrag von 1909, in: Werke 5, S. 187) „Was ist ein plattdeutscher Verein?“, fragt sich Gorch Fock. „Das ist eine Gesellschaft niederdeutscher Leute, die zusammenkommen, um ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen.“ Gorch Fock ist bemüht, die Vereinskollegen mit seiner Begeisterung für ihre gemeinsame Sprache anzustecken, und kann nicht verstehen, warum er so viele nicht erreicht. Gorch Fock der Idealist trifft auf Bedenkenträger, denen ein gemächliches |51|Vereinsleben wichtiger ist als der engagierte Kampf um eine regionale Sprache. Trotzdem lässt er sich 1908 in den Vorstand wählen, wirkt bis 1912 als Archivar und Bibliothekar des Vereins und spielt lange Zeit eine aktive Rolle im „Quickborn“. Zur Feier von dessen zehnjährigem Bestehen macht er sich zum Sprachrohr der niederdeutschen Bewegung und veröffentlicht in der Hamburger Tagespresse einen programmatischen Artikel, in dem er klarstellt, dass die Neubelebung des Niederdeutschen vor allem eine Kollektivaufgabe sei:

„Der Einzelne vermag hier wenig – und wenn he noch so god plattdütsch snacken deit! – nur der feste Zusammenschluss aller Gleichgesinnten kann die Feste Burg der Sassensprake wiederherstellen und erhalten! Man missverstehe uns nicht: Wir wollen weder das Hochdeutsche abschaffen noch eine Zweisprachigkeit bis auf die Straßenschilder herunter einführen: Unser germanisches Sanskrit, unsere hochdeutsche Luther- und Goethesprache, soll auch fürderhin herrschen, aber ihre Schwester, die älter ist als sie selbst, die niederdeutsche Sprache, soll im niederdeutschen Land das Heimatrecht behalten, soll gehegt und gepflegt werden, soll in Zeitung und Schule eine Stätte erhalten, soll eine Bühne bekommen, soll jedem Volksgenossen vertraut und wert gemacht werden: das wollen wir.“

(„Hamburger Nachrichten“, 17.2.1914)

Gorch Fock geht es um die lebendige Mundart, um einen Dialekt, der auch wirklich gesprochen wird, und nicht um eine verordnete Kampagne wie das Anbringen von zweisprachigen Straßenschildern, öffentlichkeitswirksam, aber als Maßnahme, um die Sprache am Leben zu erhalten, in seinen Augen ungeeignet – teure Kosmetik ohne nachhaltigen Effekt. Mit seinen Beiträgen in Zeitungen und Zeitschriften rückt Gorch Fock immer weiter ins Zentrum der niederdeutschen Bewegung.