Читать книгу ›Seefahrt ist not!‹ - Rüdiger Schütt - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

|11|Zwischen Tradition und Moderne Gorch Focks Kindheit und Jugend

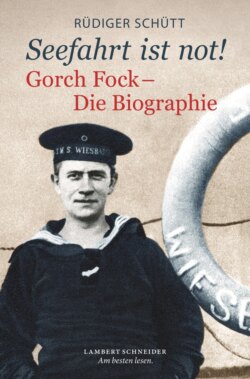

ОглавлениеIn der Nacht zum 31. Mai 1916 startet die deutsche Hochseeflotte von Wilhelmshaven aus in Richtung Norden. Ihr Ziel: die britische Seeblockade deutscher Häfen zu durchbrechen. Auf Höhe der dänischen Nordwestküste, beim Skagerrak, treffen das deutsche und das britische Geschwader nachmittags aufeinander. Bis in die Nacht tobt eine erbitterte Schlacht mit schweren Verlusten auf beiden Seiten. Dabei wird auch der Kleine Kreuzer „Wiesbaden“ von Torpedos in Brand geschossen und sinkt in den frühen Morgenstunden des 1. Juni. Bis auf einen Mann kommt die gesamte Besatzung ums Leben. Fast 600 Seeleute verbrennen, ertrinken oder werden von Granaten zerfetzt. Einer von ihnen ist der 35-jährige norddeutsche Schriftsteller Johann Kinau, der unter dem Pseudonym Gorch Fock publizierte.

Gorch Fock wurde als Johann Wilhelm Kinau am 22. August 1880 auf der Elbinsel Finkenwerder geboren. Er war das älteste von sechs Kindern des Hochseefischers Heinrich Wilhelm Kinau und seiner Frau Metta.

Die Familie des Vaters kam ursprünglich aus Niederschlesien im heutigen Polen. Finkenwerder erreichten die Kinaus Anfang der 1830er Jahre, als der Chirurg Johann Friedrich Kinau (1785–1834), Gorch Focks Urgroßvater, sich hier mit Frau und neun Kindern niederließ, um als Arzt und Apotheker die Bewohner |12|der kleinen Fischerinsel zu versorgen. Einige seiner Söhne machten die Seefahrt zu ihrem Beruf, darunter Gorch Focks Großvater Johann Nikolaus Kinau (1819–1864), der 1844 die Tochter eines wohlhabenden Finkenwerder Bauern geheiratet hatte, Katharina Fock. Dass dieser Name – Fock – Jahrzehnte später berühmt werden sollte, als Schriftstellerpseudonym ihres Enkels, hätte sich die junge Frau wohl niemals träumen lassen. Als Mitgift brachte Katharina Fock unter anderem ein Grundstück am Neßdeich mit in die Ehe, auf dem Johann Nikolaus 1860 den Stammsitz der Kinaus errichtete und in dessen Nachbarschaft |13|20 Jahre später sein Enkel Johann, Gorch Fock, zur Welt kommen sollte, im Haus nebenan. Kennengelernt hat Gorch Fock seinen Opa nicht mehr. 1864 geriet Johann Nikolaus Kinau mit seinem mit Holz beladenen Frachtsegler in einen Sturm und ging unter, in der rauen See am Skagerrak, zusammen mit seinem ältesten Sohn Johann Friedrich (1844–1864).

Gorch Focks Vater als Seemann

So war das Schicksal der Familie Kinau von Anfang an aufs Engste mit dem Meer verbunden. Denn nicht nur Johann Nikolaus Kinau und sein ältester Sohn blieben auf See, auch der Zweitälteste, Gorch Focks Onkel Jakob Kinau (1846–1866), starb an den Folgen seiner Seefahrt, 1866 in Finkenwerder, nachdem er gerade schwerkrank von einer langen Reise aus den Tropen zurückgekehrt war.

Nach dem Tod der Mutter, nur kurze Zeit später, brach die Familie auseinander. Die beiden jüngsten Söhne August und Julius kamen zu einem Onkel nach Geestemünde bei Bremerhaven. Gorch Focks Vater, der damals 16-jährige Heinrich Wilhelm Kinau, blieb bei Verwandten in Finkenwerder, wo er, nach Abschluss der Volksschule, bei einem Seefischer in die Lehre ging. Später zog es ihn in die Ferne. Der junge Mann heuerte auf großen Frachtschiffen an und lernte die Weltmeere kennen, bevor er zur Marine kam und schließlich, 1875, nach Finkenwerder zurückkehrte. Hier machte er sich als Fischer selbstständig. 1877 ließ er sich ein eigenes Boot bauen, einen sogenannten Ewer, ein kleines Segelschiff, wie sie in Finkenwerder üblich waren. Dieser 18 Meter lange Ewer „Cecilia“ mit der Kennung „H.F. 125“ im Segel („H.F.“ stand für Hamburg-Finkenwerder) war der ganze Stolz der Familie. In vielen Werken Gorch Focks spielt er eine wichtige Rolle, wird zum Traumschiff, ja fast zu einem lebendigen Wesen.

1880 heiratete Heinrich Wilhelm Kinau (1850–1934) die aus dem Alten Land stammende Metta Holst (1850–1937), deren Vater bei einem Bauern als Tagelöhner arbeitete. Es war eine |14|für die damalige Zeit ausgesprochen späte Eheschließung, da beide bereits 30 Jahre alt waren. Das Paar lebte in ärmlichen Verhältnissen in einer kleinen Mietwohnung am Neßdeich, im nördlichen, hamburgischen Teil Finkenwerders (damals noch „Finkenwärder“ geschrieben) – der andere Teil gehörte zur preußischen Provinz Hannover. Mehrmals zogen die beiden um, blieben aber immer im Nordwesten der Insel, dem Wohnort der Kleinfischer. Hier kommt auch ihr erstes Kind zur Welt, Johann Wilhelm: Gorch Fock.

Früh wird der eher klein gewachsene, schmächtige Johann, von allen Jan genannt, mit dem harten Alltags- und Überlebenskampf der Fischerfamilien konfrontiert. Dass er selbst einmal Fischer werden wird wie sein Vater, steht für alle außer Frage. Denn wer aus Finkenwerder kommt, ist entweder Bauer oder fährt zur See. Die Kinaus fahren zur See. Der Fischreichtum des Meeres sichert den Lebensunterhalt der Familien. Dem ebenso gefährlichen wie entbehrungsreichen Fischfang auf der Nordsee, vom Dichter Detlev von Liliencron „Mordsee“ getauft, gehen die Finkenwerder Männer nach, und zwar ausschließlich segelnd. Viele verlieren dabei ihr Leben. Immer wieder kommt es zu Tragödien auf See. Viele Ewer havarieren und bleiben „draußen“. Doch trotz aller Risiken und Mühsal herrscht Hochbetrieb. Um 1887, dem Höhepunkt der Eibfischerbastion, stehen in Finkenwerder knapp 200 Ewer unter Segel.

In Finkenwerder hatte sich, bedingt durch seine abgeschiedene Lage, vieles erhalten, was in der benachbarten Großstadt schon nicht mehr vorhanden war: Traditionen, Brauchtum, Trachten waren hier noch lebendig. „Die ganze Insel macht eine Verwandtschaft und gleichsam eine Familie aus“, schreibt Pastor Bodemann 1860 und meint dies nicht im übertragenen Sinne (Bodemann 1860, S. 115). Noch 1904 hatten von 156 Fischern 150 eine Finkenwerderin zur Frau. Finkenwerder war eine Welt für sich. Gorch Fock hat das Finkenwerder seiner |15|Kindheit als ein Idyll beschrieben, als eine eigentümliche Mischung aus Kulturlandschaft und Wildnis.

Gorch Focks Eltern

Aber es gab auch die andere Seite: Die Unbilden der Natur, Wind und Wetter, waren eine ständige Bedrohung für die Küstenbewohner. Hinzu kam die fortschreitende Industrialisierung des Fischfangs. Große Dampfer, „Smeukewer“ („Rauchewer“), machten den Fischern Konkurrenz, da sie viel weiter aufs Meer hinausfahren konnten als die kleinen Ewer und so die wirtschaftliche Existenz von Fischerfamilien wie den Kinaus bedrohten. Bis 1910 halbierte sich die Finkenwerder Ewer-Flotte auf 95 Schiffe. Der Konkurrenzkampf war verloren. Überfischung, höhere Betriebskosten und die Notwendigkeit zu immer längeren Reisen trafen die Finkenwerder mit Wucht. Für den stolzen „Fischeradel“ ging es erst bergab und irgendwann ums nackte Überleben. In dem gnadenlosen Wettbewerb |16|mussten die Ewer-Kapitäne immer weiter hinaus auf See und schließlich auch zu jeder Jahreszeit fahren. Vor allem die winterliche Austernfischerei auf der Doggerbank, einer großen und lang gestreckten Sandbank weit draußen in der Nordsee, forderte zahlreiche Opfer. Die Brutalität des Hochseefischens hat Gorch Fock in seinem Roman „Seefahrt ist not!“ eindrucksvoll geschildert:

„[D]er Austernfang auf hoher See ist die allergefährlichste Fischerei, weil sie in die stürmischen Monate fällt und weil die Austernbänke so weit draußen liegen, inmitten der Nordsee, meilenweit hinter Helgoland. Da ist keine Reede und kein Hafen zu erreichen, wenn das Wetterglas fällt. Alle Stürme müssen draußen abgeritten werden.

Nur die neuesten, größten und seetüchtigsten Kutter können sich des Austernkurrens unterfangen. Nur die verwegensten und mutigsten Seefischer, die jungen und starken, können diese Fischerei betreiben. Aber auch sie würden sich nicht dazu hergeben, wenn sie nicht verdienen müßten und wenn sich die Austern nicht so gut lohnten. Die Zeiten sind schwer geworden, seitdem die Fischdampfer groß geworden sind. Winter und Sommer muß der Fischermann kurren, wenn er noch bestehen will. Die Notwendigkeit, die eiserne Not steht hinter ihm und jagt ihn in die Stürme hinein.

Ein furchtbarer Ernst weht um die Masten der Fahrzeuge. Der Tod steht aufgerichtet an den Wanten und ist der heimliche Schiffer.“

(Werke 3, S. 348f.)

In dieser Mischung aus harter ökonomischer Realität und Seefahrerromantik wächst Gorch Fock auf. Dabei ist er alles andere als ein Draufgänger und Abenteurer. Er ist ein stilles Kind, wird als introvertiert beschrieben, als ein Träumer: „Am liebsten legte er sich platt ins Gras und träumte in den Himmel, oder angelte in den Prielen und Gräben. Stundenlang. |17|Schweigend oder mit sich selbst sprechend.“ (Bußmann 1950, S. 11)

An der Nordwestecke von Finkenwerder, am Neß, dort wo die Kinaus wohnen, ist die Naturidylle besonders intensiv zu spüren, ebenso wie die Sturmfluten, die der Insel zusetzen. Der junge Gorch Fock kennt die Gegend wie seine Westentasche: die dichte Sumpfwildnis hinterm Deich, die einsamen Winkel, in die er sich gerne zurückzieht, um in Ruhe die aus- und einfahrenden Fischerboote zu beobachten. Von Finkenwerder aus kann man aber auch die gegenüberliegende Elbseite erkennen, Hamburg und die vornehmen Elbvororte, Othmarschen mit seiner Elbchaussee und Blankenese mit dem malerischen Süllberg, bebaut mit den Villen der Privilegierten, Reeder und Kaufleute. Dieser Kontrast zwischen der großen Stadt, der Weltstadt in Blickweite und dem kleinen Fischerdorf im Elbstrom beflügelt die Phantasie Gorch Focks in besonderer Weise.

Obwohl Finkenwerder zu der Zeit noch überwiegend traditionell-vorindustriell geprägt war, hatte der Anschluss an die |19|allgemeinen industriellen Entwicklungen schon begonnen und war an vielen Stellen nicht mehr zu übersehen. Finkenwerder wurde immer mehr ein Teil der Metropole Hamburgs. Seit 1862 gab es eine erste regelmäßige Fährverbindung. Nun konnte man bequem mit einem Dampfschiff übersetzen. Zuvor hatten Finkenwerder Fischer und Fährschiffer den Transfer nach Hamburg übernommen. 1880 trat eine neue Gemeindeverordnung in Kraft, die die Macht des Inselvogtes einschränkte und die Autonomie Finkenwerders beschnitt. 1885 wurden die Deiche – bedeutsam, weil überlebenswichtig für die Finkenwerder – unter Aufsicht der Hamburger Behörden gestellt. Dabei wuchs Finkenwerder beständig, von 2824 Einwohnern 1880 auf 4224 zur Jahrhundertwende. Nach 1900 schritt die Industrialisierung in Finkenwerder rasant voran. Für den Ausbau des Hamburger Hafens wurde 1908 ein Generalplan entworfen, der die Hamburger Gebiete an der Elbe, darunter Finkenwerder, als Hafengebiete auswies. Mit der Ruhe und Beschaulichkeit war es damit ein für alle Mal vorbei. Große Bagger schafften Unmengen Sand und Hafenschlick herbei für die umfangreichen Aufschüttungen des sumpfigen Vorlandes, die das schöne Gesicht Finkenwerders nachhaltig zerstörten:

Ewer im Finkenwerder Hafen, um 1910

Gorch Focks Tagebuch von 1912 mit einer eigenhändigen Zeichnung, welche die Silhouette Hamburgs von Finkenwerder aus gesehen darstellt: „Die großen Türme über dem Häusermeer“

„Finkenwärder: das hieß: dunkle Segel an hohen, schweren Masten, schwarz gekleidete Frauen am Deich, netzeflickende und segelnähende Fischer auf den Bänken vor schmucken Häusern, blühendes, friedevolles Land – dieses Finkenwärder ist nicht mehr.

Das Sterben begann, als die ersten Fischdampfer aufkamen, die, schneller und sicherer als die Ewer und Kutter, die großen, griesen Segler aus Elbe und Meer verdrängten.

Es setzte sich fort, als der Hamburger Senat beschloß, Finkenwärder dem Hamburger Hafen einzuverleiben, als 1912 die Arbeiten begannen, die den Deich verschütteten. Wo früher die Elbe den Deich bespült hatte, wo die Fischerflotte, Stewen an |20|Stewen, Mast an Mast, vor Anker lag nach ihren Fahrten, wo die Jungs von Finkenwärder mit ihren Kähnen schipperten, wurde breites Vorland künstlich aufgeschüttet, wurden Werftanlagen und Siedlungen gebaut, entstand Lärm und Großstadtbetrieb.“

(Bußmann 1937, S. 68)

1918 wurde auf Finkenwerder die Deutsche Werft AG gegründet. Das Unternehmen war mit rund 6000 Angestellten (1921) der mit Abstand größte Arbeitgeber der Insel und unterhielt sogar eine eigene Arbeitersiedlung. Heute zählt Finkenwerder, das seit der Flutkatastrophe von 1962 keine echte Insel mehr ist, weil durch neue Deiche Landverbindungen geschaffen wurden, knapp 12.000 Einwohner und wird vom Flugzeugbau dominiert. 1933 siedelte sich erstmals ein Luftfahrtunternehmen in Finkenwerder an, die „Hamburger Flugzeugbau“. Das Tochterunternehmen von Blohm & Voss erhielt schon Ende der 1930er Jahre einen eigenen Flugplatz und entwickelte sich über Messerschmitt-Bölkow-Blohm und DASA zum heutigen EADS weiter, dessen Tochterunternehmen Airbus hier die Montage für verschiedene Modelle ihres Passagierflugzeugs übernimmt. Das riesige Werksgelände von Airbus liegt direkt gegenüber dem Neßdeich und nimmt einen großen Teil Finkenwerders ein. 2006 wurde mit der Verlängerung der Startund Landebahn begonnen, von 2684 Metern auf über drei Kilometer Länge nach Südwesten. Gerichtliche Klagen vieler Finkenwerder, die sich wegen der Landverluste und der großen Lärmbelastung gegen den Ausbau der Landebahn gewehrt hatten, waren abgewiesen worden. „Und jetzt bleibt auch die letzte Ecke des Neßdeiches nicht verschont von dem fressenden Atem der Zeit“, stellte Gorch Focks Biografin Aline Bußmann schon in den 1930er Jahren mit Bedauern fest: „der große Hof des Neßbauern wird zerstört und damit der unberührteste, romantischste Teil der Insel, Gorch Focks Kindheitsparadies. |21|[...] Gorch Focks Finkenwärder ist tot.“ (Bußmann 1937, S. 69)

Gorch Focks „Kindheitsparadies“ bot aber nicht nur viele Freiheiten in der Naturidylle Finkenwerders, sondern hielt auch allerhand Pflichten für den Jungen bereit. Als Ältester hat er sich um seine fünf jüngeren Geschwister zu kümmern: Margaretha (1881–1958), Heinrich (1882–1893), Jakob (1884–1965), Rudolf (1887–1975) und Katharina (1893–1988). Wenn die Mutter beschäftigt ist, muss er auf sie aufpassen, ihnen beibringen, einfache Arbeiten im Garten zu erledigen, oder mit ihnen spielen. Vormittags besucht er die Volksschule, die Finkenwerder Westerschule mit drei Klassen, die von einem Lehrer und zwei Gehilfen unterrichtet werden. Gorch Fock ist ehrgeizig. Er entwickelt sich zum Musterschüler, gilt als schlauer Bücherwurm. Zu seinen Lieblingsautoren zählen Eichendorff, Goethe, Hebbel, Lenau und Storm. Während Gorch Fock die hochdeutschen Klassiker verschlingt, ist zu Hause Plattdeutsch angesagt – ganz im Gegensatz zum Schulunterricht, wo selbstverständlich Hochdeutsch gesprochen und geschrieben werden muss. Man kann sagen, Gorch Fock wächst zweisprachig auf, zwischen der Sprache der „einfachen Leute“, der Fischer und Arbeiter, und der Sprache der Intellektuellen, der Akademiker und Dichter. Für eine Karriere außerhalb der Fischerei war das Beherrschen der hochdeutschen Sprache Grundvoraussetzung. In der Gewissheit, dass die traditionelle Seefahrt keine aussichtsreiche Zukunft hat, wünscht sich Gorch Focks Mutter für ihren Sohn einen ungefährlicheren Beruf – und einen lukrativeren. Denn der Fischfang des Vaters ernährt die Familie kaum mehr. So muss als Nebeneinnahmequelle selbst angebautes Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten auf dem Hamburger Hopfenmarkt verkauft werden, auf dem die Bauern aus den Elbmarschen täglich ihre Ernte anbieten:

|22|„Im Sommer mussten alle Kinder fleißig im Garten helfen. Da wurden Kartoffeln ausgenommen, das Land begossen und die Gräben mit Keschern abgefischt. Wochenlang wurden Flieder, Stachelbeeren und Zwetschen gepflückt und nach Hamburg auf den Hopfenmarkt getragen [...]. Das Geld, das durch den Verkauf der Früchte verdient wurde, war dem Hause dringend nötig, um Knappheit und Not zu steuern. Der Vater hatte mancherlei Unglück in seinem Beruf. Er konnte nur wenig Lohn zahlen und hatte daher oft unfähige, seekranke Knechte an Bord, so dass er die meiste Arbeit allein tun musste. Neue Netze waren teuer, die alten mussten lange halten, zerrissen aber leichter und brachten den Fischer um den Fang. Die Mutter half unermüdlich, sparte und schaffte, und auch der Vater arbeitete, wenn er nicht auf Fischfang aus war, auf dem kleinen Feld [...].“

(Bußmann 1950, S. 13)

Trotz dieser Erfahrungen möchte Gorch Fock unbedingt in die Fußstapfen des Vaters treten. Gorch Fock ist stolz darauf, ein Finkenwerder zu sein, Sohn eines ehrenwerten Fischers, der sein Leben selbst in die Hand nimmt und sich auch gegen widrigste Umstände durchsetzt. Unbedingt will er seinem großen Vorbild nacheifern und nutzt jede Gelegenheit, aufs Wasser zu kommen, um sich auf seinen zukünftigen Beruf vorzubereiten. 1892 nimmt der Vater seine beiden ältesten Söhne mit auf See. Während einer Fangreise erprobt er, ob Gorch Fock und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Heinrich seetauglich sind. Heinrich besteht die Prüfung. Gorch Fock fällt durch. Er wird seekrank und ist außerdem der kräftezehrenden Arbeit beim Fang und am Netz körperlich nicht gewachsen. Ein Schock! Sein Kindheitstraum, beim Vater in die Lehre zu gehen („Wenn ik groot bün, will ik mit Vadder up’n Ewer!“ – „Wenn ich groß bin, will ich mit Vater auf den Ewer!“; zit. nach: J. Kinau 1935, S. 43), soll sich nicht erfüllen.

|23|

Heinrich Kinau beim Flicken der Netze

Dieses frühe Trauma ist in vielerlei Hinsicht für Gorch Focks spätere Karriere als Schriftsteller mitverantwortlich und erklärt manche Eigenarten seiner literarischen Figuren, die – im krassen Gegensatz zu ihrem Urheber – allen Anforderungen gewachsen sind. Als Prototyp des selbstsicheren Tatmenschen bestehen seine heldenhaften Fischer jede Prüfung und lachen dabei den Gefahren auf See noch ins Gesicht. So überwindet Gorch Fock auf dem Papier sein Kindheitstrauma. Schreibend erschafft er sich eine Traumwelt, in der die Hauptpersonen zur See fahren und ein Abenteuer nach dem nächsten erleben, während an Land der graue Alltag seinen Lauf nimmt. Gorch Fock muss die Tatsachen akzeptieren: Sein inzwischen 42-jähriger Vater, dessen Anerkennung er ein Leben lang sucht, hat den jüngeren Sohn dazu auserwählt, sein Nachfolger zu werden. |24|Der Ältere bleibt an Land zurück, enttäuscht und vorerst ohne einen alternativen Lebensplan.

1892 wütet in Hamburg eine schreckliche Choleraepidemie, bei der über 8000 Menschen ihr Leben verlieren. Von dieser Katastrophe bleiben die Kinaus verschont. Dafür trifft es sie im Folgejahr umso härter: 1893 erkrankt Heinrich an Diphtherie und steckt alle Geschwister an – alle bis auf Gorch Fock, der, wegen Ansteckungsgefahr vom Unterricht befreit, seine völlig überforderte und zudem schwangere Mutter unterstützen muss. Selbst der Vater hilft jetzt zu Hause mit und stellt in dieser Zeit die Fischerei komplett ein, wodurch sich die finanzielle Lage der Familie noch weiter verschlechtert. Aber dem todkranken Heinrich ist nicht zu helfen. Er stirbt in einem Hamburger Spital, elf Jahre alt. So fehlt plötzlich nicht nur der Zweitälteste Sohn, sondern auch der Nachfolger des Vaters und zukünftige Ernährer.

Der Traum vom sozialen Aufstieg ihres ältesten Sohnes ist für die Mutter geplatzt. Für eine kostspielige Ausbildung, zum Beispiel am Lehrerseminar, fehlen die Mittel. „Hätten die wirtschaftlichen Verhältnisse besser gelegen, die Mutter hätte wohl einen Pastoren oder einen Schulmann aus dem Jungen gemacht, ‚der einen Kopf dazu hatte‘, wie sie sagte.“ (J. Kinau 1935, S. 57). Also endet für Gorch Fock die Schullaufbahn im Alter von 15 Jahren.