Читать книгу ›Seefahrt ist not!‹ - Rüdiger Schütt - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

|25|Verlorene Zeit Gorch Fock als Kaufmann

ОглавлениеNach seiner Konfirmation, Ostern 1895, beginnt für Gorch Fock ein neuer Lebensabschnitt. Er wird zu seinem Onkel August Kinau in die Lehre gegeben, der in Geestemünde, heute ein Stadtteil Bremerhavens, einen Kolonialwarenladen mit Ausschank betreibt. Das Geschäft befindet sich direkt am Flusslauf der Geeste, dort wo die Schiffe anlanden und ihre Ladung löschen.

Geestemünde war zu der Zeit ein aufstrebender Seehafen mit knapp 16.000 Einwohnern, Standort wichtiger Werften, darunter der Rickmers-Werft, bei der 1891 das damals größte Segelschiff der Welt, die „Maria Rickmers“, gebaut wurde. Es gab eine stattliche Fischereiflotte und einen großen Petroleumhafen. Wilhelm Anton Riedemann, Reeder aus Geestemünde und Pionier der Tankschifffahrt, ließ hier 1885 seinen ersten Tanksegler, die „Andromeda“, bauen. 1890 war er Mitbegründer der Deutsch-Amerikanischen Petroleum Gesellschaft, der späteren Esso AG. Geestemünde war ein Zentrum der Seefahrt. In dem engen Flusslauf lagen Schiff an Schiff – Fischerboote, Frachtsegler, Dampfer, manchmal auch Finkenwerder Ewer, die Geestemünde als „Nothafen“ nutzten und hier einfuhren, wenn die Wetterlage einen Zwischenstopp vor der Rückkehr auf die Heimatinsel notwendig machte. Auf der Kaimauer der Geeste herrschte reges Treiben, Fracht wurde entladen und geordnet, der Fischfang |26|präpariert, Heringsfässer wurden gestapelt und Netze geflickt. Schuppen reihte sich an Schuppen, dazwischen befand sich die stattliche Fischauktionshalle, direkt an der Kaimauer. Hier war auch der kleine Betrieb von August Kinau, in dem Gorch Fock seine Ausbildung zum Kaufmannsgehilfen beginnt, ein Knochenjob, der dem jungen Lehrling alles abverlangt:

„Von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends musste er ununterbrochen arbeiten: hinter dem Ladentisch stehen und Kunden bedienen, schwere Proviantkörbe nach dem Hafen schleppen und sie nach den auf der Reede ankernden Schiffen hinauswriggen. Um 10 Uhr war Ladenschluss, aber bis der Laden aufgeräumt und ausgefegt war, wurde es halb 11.“

(Bußmann 1950, S. 16)

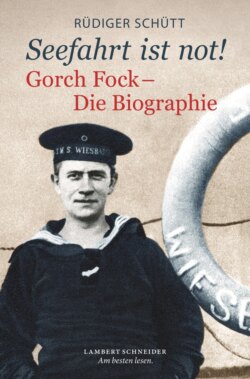

Gorch Fock, 1901

|27|Aber damit ist der Arbeitstag noch nicht zu Ende. Denn sein Onkel betreibt am Hafen die Gastwirtschaft „Fischerhaus“. Es ist zu der Zeit das angesagte Lokal für alle Seeleute, die bei „August“ ihren anstrengenden Arbeitstag ausklingen lassen. Hier muss der junge Gorch Fock oft bis in die Nacht hinein Grog brauen, Bier und Schnaps ausschenken. Hinterm Tresen hört er abenteuerliche Geschichten von den weit gereisten Gästen aus aller Welt, Seemannsgarn und Erzählungen, die ihn beschäftigen und seine Phantasie anregen.

Im kleinen Mansardenzimmer, das Gorch Fock im Haus seines Onkels bewohnt, fängt er an, das Gehörte zu verarbeiten und aufzuschreiben. Erste literarische Texte entstehen. Als Schreibpapier benutzt er die ausgedienten großformatigen Kontorbücher aus dem Geschäft, die er Blatt für Blatt mit seinen Aufzeichnungen füllt. Am Familienleben – sein Onkel hat vier Kinder – beteiligt sich Gorch Fock so selten wie möglich. Er tritt als wortkarger Einzelgänger auf und bleibt lieber für sich. Nach den Mahlzeiten geht er meistens gleich auf sein Zimmer, schottet sich von aller Welt ab, schreibt und lernt. Mit viel Fleiß und Disziplin bringt er sich Fremdsprachen bei, vor allem Englisch und Holländisch will er unbedingt sprechen können. Er fühlt sich geistig unterfordert, seine Lehre füllt ihn nicht aus. „Wohl kann ich ein halbes Pfund Rosinen abwiegen und weiß, was ein Pfund Käse kostet“, resümiert Gorch Fock nach dem zweiten Lehrjahr, aber ihm gehe es doch um mehr, um kulturelle Bildung und die „Kenntnis fremder Sprachen“ (zit. nach: J. Kinau 1935, S. 62). Sollte er seine Lehre abbrechen und sich um einen höheren Schulabschluss bemühen? Gleichzeitig überlegt er, doch noch Seefischer zu werden. Aber die Mutter rät ihm eindringlich ab und überredet ihn zum Durchhalten. Obwohl Gorch Fock immer, wenn es sich ergibt, von seinem Vater besucht wird und seine Mutter ihn in ihren allwöchentlichen Briefen tröstet und ihm Mut zuspricht, wird er in Geestemünde |28|nicht heimisch. Die unbefriedigende Arbeit, die Unmöglichkeit, sich zu entfalten und seinen Bildungshunger zu stillen, lassen Gorch Fock diese Zeit als verlorene Jahre bezeichnen:

„Geestemünde ist mir fremd und öde geblieben, weil ich dort keine Sonne gehabt habe. Fremd kam ich an, fremd und allein, in schlechtem Zeug, lief ich auf den Straßen und an den Häfen umher. Fremd verließ ich Geestemünde. Kein Lied, kein Leid, kein Freund und keine Stimmung blieb zurück. Alles war da menschlich kalt, nüchtern und geschäftsmäßig.“

(Fock 1950, S. 15)

Außer zu seiner 14-jährigen Cousine Martha, für die er eine Zeit lang schwärmt und die später nach Amerika gehen wird, hat Gorch Fock kaum Kontakt zu anderen Jugendlichen. „Ich bin ein Bücherwurm ersten Grades“, stellt er fest. „Über eine gute Lektüre vergesse ich Essen und Trinken, und ein gutes Buch ist mir lieber als ein Freund.“ (zit. nach: J. Kinau 1935, S. 65) Zur selbst gewählten sozialen Isolation kommt ein unfreiwilliger Wechsel seines Ausbildungsbetriebs, der ihm schwer zusetzt. Denn die Geschäfte seines Onkels laufen schlecht, so schlecht, dass er schließlich gezwungen ist, den Kolonialwarenladen aufzugeben und seinen Neffen nach nur fünf Monaten in seiner Obhut bei einem Kollegen, dem Schiffsausrüster Friedrich Marquardt, unterzubringen. Der Verlust seiner Vertrauensperson stürzt Gorch Fock in eine tiefe Krise. Seine Hoffnung, bald eine Handelsschule besuchen zu dürfen, um dort seinen Horizont zu erweitern, rückt in weite Ferne, „denn M.[arquardt] lässt mir nicht soviel Zeit, dass ich die Handelsschule besuchen und die Hausarbeiten machen kann“, schreibt er frustriert an seine Mutter (zit. nach: J. Kinau 1935, S. 62f.). Eindringlich versucht Gorch Fock, seinem Brotgeber eine Genehmigung für den Schulbesuch abzuringen. Zunächst erfolglos. Erst die Intervention der Mutter stimmt Marquardt um. |29|Hoch motiviert besucht Gorch Fock ab August 1897 die Handelsschule in Bremerhaven. Hier wird er in Deutsch und Englisch, Schreiben und Rechnen unterrichtet, außerdem lernt er Buchführung, mit so großem Eifer, dass er sogar eine Klasse überspringen darf. Mit Bestnoten in allen Fächern beendet er am 31. März 1898 seine Lehrzeit. Seine erste Gehilfenstelle schließt sich unmittelbar an. Ab April 1898 arbeitet Gorch Fock für das Speditionsgeschäft Julius Scharbau in Bremerhaven.

Hier verwandelt sich der junge Mann, eben 18 Jahre alt geworden, vom schüchternen Lehrling zum selbstbewussten Handelsschüler und Kaufmannsgehilfen. Gorch Fock entwickelt sich in Bremerhaven zunehmend zum Kulturmenschen und fühlt sich den Intellektuellen näher als den Arbeitern und seinen trinkfreudigen Altersgenossen, denen er zwar Nachhilfeunterricht für ihre Fächer an der Berufsschule gibt, von denen er sich privat aber ansonsten so weit wie möglich distanziert:

„Von den männlichen Tugenden: Trinken, Rauchen und Spielen besitze ich keine, dagegen bin ich ein leidenschaftlicher Theaterfreund. Die Bretter, die die Welt bedeuten, üben auf mich eine fast magische Anziehungskraft aus, der ich nicht widerstehen kann.“

(zit. nach: J. Kinau 1935, S. 65)

Gorch Fock will unbedingt aufsteigen und arbeitet mit aller Kraft daran, der sozialen Unterschicht, aus der er stammt, zu entkommen. Die Welt des Stehkragenproletariats, der kleinen Angestellten, ist ihm fremd und gleichgültig. Er nimmt für sich in Anspruch, ganz und gar Individuum zu sein, etwas Einzigartiges, mit ausgeprägten Wurzeln zwar, aber transformiert, ein „Kinau, der nicht mit Kinauischem Maßstabe gemessen werden darf, der in seiner Eigenart nur verstanden werden will“ (zit. nach: J. Kinau 1935, S. 66).

Unterhaltung und Anregung findet Gorch Fock im Stadttheater Bremerhaven. Doch bald genügt die Kleinstadtbühne |30|seinen Ansprüchen nicht mehr. Zu viele Possen, Schwänke und Lustspiele stehen zu wenigen Dramen gegenüber, die sich Gorch Fock aber am liebsten ansieht, weil sie ihn am meisten berühren. Immerhin, gelegentlich werden auch anspruchsvolle Stücke inszeniert. Arthur Schnitzlers „Liebelei“ und Max Halbes „Jugend“ stehen ebenso auf dem Spielplan wie Werke Gerhart Hauptmanns, von „Fuhrmann Henschel“ und „Die versunkene Glocke“ bis zu „Hanneles Himmelfahrt“.

Zu Beginn des Jahres 1899 bietet sich dem 19-Jährigen die Möglichkeit, nach Thüringen zu wechseln. Gorch Fock verlässt den Norden, um in der Residenzstadt Meiningen eine neue Stelle anzutreten, als Zweiter Buchhalter bei einem Großhändler für Kolonialwaren. Hier verändern das Berufsleben und die neue Umgebung weitab vom Meer den Seefischersohn noch einmal nachhaltig. Die geistig-kulturelle Atmosphäre Meiningens beflügelt seine literarischen Ambitionen und regt ihn zum Schreiben an. Ausgiebig nutzt er das Angebot an erschwinglichen Reclambüchern, kauft sich für 20 Pfennige pro Stück nach und nach alle in der Buchhandlung erhältlichen Hefte, um sich so mit Weltliteratur zu versorgen. In seiner Wohnung in der Sedanstraße, der heutigen Ludwig-Chronegk-Straße, stapeln sich die großen Klassiker: Byron, Eichendorff, Goethe, Grabbe, Grillparzer, Hebbel, Heine, Ibsen, Lenau, Rückert, Schiller, Shakespeare, Uhland und viele andere Autoren zählen zu seinem Lektüreprogramm und bringen ihm die Welt der Literatur näher. Daneben liest er Bismarcks Briefe, vor allem studienhalber, um seinen eigenen Schreibstil zu verbessern, um präziser und anschaulicher beschreiben zu können. Seine stilistischen und rhetorischen Kenntnisse und Fähigkeiten gibt er als nebenberuflicher Lehrer an der Berufsschule Meiningen weiter, wo er das Fach Briefeschreiben unterrichtet. Aber Gorch Focks literarische Bildungswelt hat enge Grenzen und ist, abgesehen von Shakespeare und Byron, fast durchweg |31|deutsch. Französische Autoren kommen gar nicht vor, ebenso wenig wie das klassische Altertum. Im Zentrum stehen Luthers Bibel und Goethe, außerdem der Norddeutsche Hebbel, den er immer wieder zitiert und dessen „Nibelungen“-Drama für ihn eines der größten Werke aller Zeiten ist.

Von seinem Gehalt zweigt Gorch Fock regelmäßig einen Teil für seine Eltern ab. Denn die Seefischerei mit dem über 20 Jahre alten Ewer des Vaters erweist sich als immer weniger lukrativ, obwohl seine Söhne Jakob und Rudolf inzwischen beim Fischfang mithelfen. Außerdem soll für die Familie ein eigenes Haus gekauft werden. Ein kostspieliger Plan, selbst auf Finkenwerder, wo die Immobilienpreise deutlich niedriger als in der benachbarten Großstadt sind. Mit Unterstützung ihres ältesten Sohnes können die Kinaus 1899 ein kleines Haus in einer etwas besseren Wohngegend Finkenwerders erwerben. 4000 Mark kostet die neue Bleibe am Neßdeich Nr. 6, mit freiem Blick über Deich und Schlickvorland zur Norderelbe. Heute gehört dieses etwa 60 Quadratmeter kleine Anwesen der Heimatvereinigung Finkenwerder. Die jüngste Schwester Gorch Focks, Katharina, hatte ihr 1883/1884 gebautes Elternhaus testamentarisch dem Verein vermacht, mit der Bitte, es als „Gorch-Fock-Haus“ der Nachwelt zu erhalten. Besichtigen kann man Wohnstube, Ankleidezimmer und Küche, die teilweise noch original eingerichtet sind. So können sich die Besucher ein Bild von den damaligen Wohnverhältnissen machen. Immerhin lebte hier eine Familie mit sechs Kindern. Ein Badezimmer gibt es nicht. Dafür aber ein Toilettenhäuschen im Garten. Was in damaligen Zeiten sicher mühselig war, wirkt heute beschaulich – wenn nur die laute Straße direkt vor der Haustür nicht wäre und der ohrenbetäubende Fluglärm vom nahe gelegenen Airbus-Gelände.

In Meiningen findet Gorch Fock all das, wonach er sich so lange gesehnt hat: große Literatur und großes Theater. „Wenn etwas“, schreibt er rückblickend, „so weiß ich die Geburtsstätte |32|meines geistigstrebenden Menschen genau: es ist das Herzogliche Hofschauspielhaus zu Meiningen, […] Da begann die Wanderschaft, die Wohl Ziele kennt, aber kein Ende.“ (zit. nach: J. Kinau 1935, S. 68) Denn Meiningen, zwar nicht viel größer als Bremerhaven und Geestemünde, bildete damals das kulturelle Zentrum der Region und war vor allem wegen seines bedeutenden Hoftheaters überregional bekannt. Meiningens Resident höchstpersönlich, Herzog Georg II., bestimmte als künstlerischer Leiter das Programm und nahm größten Einfluss auf die Theaterarbeit. Seine Leidenschaft galt den Dramen von Goethe und Kleist, Lessing und Schiller, aber auch Molière und Shakespeare standen auf dem Programm. Sein Hauptanliegen war es, die dramaturgischen und schauspielerischen Elemente in seiner Arbeit zu einer Art Gesamtkunstwerk zu vereinen, wobei er großen Wert auf eine detailgetreue historische Ausstattung und eine wirklichkeitsnahe Spielweise legte. Das Resultat waren aufsehenerregende Inszenierungen. Das Meininger Theater wurde zu einer Wiege des Naturalismus auf der Bühne. Zu Georgs engsten Mitarbeitern gehörten theaterbesessene Künstler wie der Shakespeare-Übersetzer Friedrich von Bodenstedt, der Schauspieler und Regisseur Ludwig Chronegk sowie Ellen Franz, die spätere Freifrau von Heldburg und Ehefrau des Theaterherzogs.

Das gleich um die Ecke seiner Wohnung am Englischen Garten gelegene Theater wird Gorch Focks aufregende neue Welt. Immer donnerstags und sonntags besucht er die Vorstellungen. Von seinem Platz auf der Galerie aus beobachtet er den weißbärtigen Herzog, der aus seiner Loge das Geschehen verfolgt. Durch die unmittelbare Gegenwart des Monarchen wird das Theatererlebnis für ihn noch gesteigert. Gorch Fock sieht mit eigenen Augen, was mit Phantasie, kreativer Kraft und Begeisterungsfähigkeit geschaffen werden kann. Er sieht den Initiator des Spektakels in seiner Loge und das Produkt von dessen |34|schöpferischer Kraft direkt vor sich auf der Bühne. Er wird Zeuge experimentierfreudiger Theaterarbeit, die ihn ergreift und zu eigenem Ausdruck animiert. Auf einem Gesellschaftsabend des Meininger Bezirksvorstandes des Vereins für Handlungs-Commis von 1858, des 58er-Vereins, eines Angestelltenverbands, dem Gorch Fock angehört, rezitiert er hingebungsvoll aus Byrons Gedicht „Childe Harold’s Pilgrimage“. Erkannte sich Gorch Fock in Byrons Antihelden, dem gesellschaftlichen Außenseiter und Rebellen, der am Ende an seinen unerfüllten Sehnsüchten zerbricht? Diesen Auftritt, für den er von den Zuhörern ausgiebig gefeiert wird, notiert Gorch Fock, wie vieles andere mehr, in sein Tagebuch, das er zunächst sporadisch und ab 1906 regelmäßig führt. Hier protokolliert er Tagesabläufe und besondere Vorkommnisse, hier hält er seine Träume fest, äußert sich zu Personen der Zeitgeschichte und zu tagespolitischen Ereignissen. Um Realitätsnähe bemühte Aufzeichnungen und solche, in die bewusst dichterische Verklärung einfließt, stehen oft unmittelbar nebeneinander. Zusammen mit einem Großteil seines übrigen schriftlichen Nachlasses, vor allem Briefe und Manuskripte, befinden sich die Tagebücher heute im Besitz der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg.

Heinrich Kinau vor seinem Haus am Neßdeich in den 1920er Jahren

Literarische Texte im engeren Sinne, Gedichte, Prosa, kurze Bühnenstücke, schreibt Gorch Fock in ein ledergebundenes Notizbuch. Diese frühen Versuche sind größtenteils stark autobiografisch gefärbt, darunter die lebendige Schilderung einer Kutschfahrt in der Rhön sowie die tragisch endende Bühnenskizze, „Kaufgeister“, in der die Hauptfigur, ein kleiner Angestellter, von seinem Vorgesetzten fortwährend gequält und gegängelt wird.

Genau wie der Protagonist seines Stückes leidet auch Gorch Fock unter seinem Vorgesetzten. Er fühlt sich von ihm schikaniert und in seiner Arbeit zu wenig gewürdigt. Nachdem sich keine rasche Lösung des Problems abzeichnet, zieht Gorch Fock |36|die Konsequenzen und kündigt zum 1. Oktober 1900 seine Stelle. Schweren Herzens verlässt er die Theaterstadt in Richtung Finkenwerder. Auf der Elbinsel ist er jetzt ein Außenseiter. In seiner modischen Kleidung wirkt er auf seine Geschwister exotisch, „mit vielen bunten Schlipsen und einem Koffer voller Bücher“ wie ein Wesen von einem anderen Stern: „Uns […] kam er sehr fremd vor“, erinnert sich sein Bruder Jakob später, „und über seine vielen ‚Theaterbücher‘ machten wir uns lustig. Jan selber sah die Heimat mit fremden Augen an. Sehr vieles, besonders die Menschen, wollten ihm nicht mehr passen, und seine Menschen passten nicht zur Heimat.“ (J. Kinau 1925, S. 18)

Tagebuchseite mit einer Zeichnung von Gorch Fock

Sieben Wochen lang wohnt Gorch Fock in der kleinen Dachstube seines Elternhauses, die er sich als Studierzimmer eingerichtet hat. Dann nimmt er eine Stelle in Bremen an, bei der Speditionsfirma Lexzau & Scharbau – heute eines der größten Logistikunternehmen Deutschlands –, für deren Mitinhaber Julius Scharbau Gorch Fock schon früher gearbeitet hat, in Bremerhaven. Obwohl er in der neuen Stadt durchaus Anknüpfungspunkte für seine literarische Arbeit findet – zum Beispiel verarbeitet er den Bremer Roland in einer seiner Kurzgeschichten –, bleibt die Hansestadt an der Weser ein kurzes Intermezzo für ihn: „Am wenigsten zu mir selber gekommen bin ich in Bremen“, schreibt er, „alte Schulden von Meiningen wollten abbezahlt werden; das Heimweh nach Thüringen fraß; […] so blieb mir Bremen fremd und grau die ganzen zehn Monate.“ (zit. nach: J. Kinau 1935, S. 81)

Im Oktober 1901 wechselt Gorch Fock nach Halle. Dort fängt er beim Großhändler Hofmeister & Co. als Korrespondent an, ist also für den Schriftverkehr seines neuen Arbeitgebers verantwortlich. Das bedeutet für ihn einen Karrieresprung und ein besseres Gehalt. So zahlt sich sein privates Hobby, das Schreiben, für ihn jetzt auch beruflich aus und bringt ihm handfeste Vorteile.

|37|In der Saalestadt steigert Gorch Fock seine literarische Produktivität noch einmal. Wie schon in Meiningen entwickelt er Theaterstücke, deren Themen und Motive direkt mit seiner Lebenswelt zu tun haben. Zwei seiner Stücke führt er auf einem Treffen des 58er-Vereins auf, das Drama „Fischerkönig“ und das kurze Lustspiel aus dem Kaufmannsmilieu „Trotzkopf“: „Wir sind keine Bureaukraten, keine Buchstabenmenschen!“, heißt es dort: „Mitten im sonnigen Durcheinander des Lebens stehen wir, und der frische Wind der neuen Zeit weht durch unsre Räume!“ (Werke 5, S. 185)

Gorch Fock fällt in einen regelrechten Schreibrausch, in dem nicht nur Theaterstücke und Prosaskizzen entstehen, sondern auch zahlreiche Gedichte, allesamt einer jungen Frau gewidmet, in die er sich verliebt hat, Martha Quentin, für ihn „die menschlichste Frau, die durch meine Leben gegangen ist“ (zit. nach: J. Kinau 1935, S. 83). Mit ihr zusammen gründet er eine kleine, aber ambitionierte Theaterbühne, ein Zwei-Personen-Unternehmen, bei dem das Paar ausschließlich eigene Stücke inszeniert und auch sonst alles selbst in die Hand nimmt, bis hin zur Darstellung auf der Bühne. Dadurch, dass Gorch Fock seine Stücke als Darsteller erprobt, bekommt er ein gutes Gespür dafür, welche Formulierungen sich authentisch sprechen lassen, und erkennt an den Reaktionen des Publikums sofort, was gut ankommt. So dürften diese frühen Auftritte ein gutes Training für den Theaterschriftsteller Gorch Fock gewesen sein.

In Halle findet Gorch Fock zu seinem Thema. Zunehmend schreibt er über das Leben an und auf der See, meistens auf Hochdeutsch. Dabei etabliert er, wie in seinem „Fischerkönig“, die Figur des heldenhaften Fischers, das Idealbild eines Menschen, der schier Übermenschliches leistet.

Aus Finkenwerder erreichen ihn indes immer öfter schlechte Nachrichten. Der Wettbewerb mit den Fischdampfern wird härter, sodass der Vater gezwungen ist, oft auch bei schlechter |38|Wetterlage in See zu stechen. Zeit für die gründliche Wartung des Bootes bleibt kaum. Außerdem fehlt es am nötigen Geld für ausgebildetes Personal an Bord. So müssen immer öfter Gorch Focks jüngere Brüder beim Fischfang helfen, eine Situation, die die Mutter nur schwer erträgt: „Alle drei auf einem Stück Holz“, schreibt sie voller Sorge an ihren ältesten Sohn nach Halle, „wie leicht kann sie ein Unglück treffen.“ (zit. nach: J. Kinau 1935, S. 100) Und die Dramen häufen sich. In vielen Briefen ist von Schiffshavarien die Rede und von Fischern, die auf See geblieben sind: „Der Vetter von August ist mit einem Schiffsdampfer vor der Elbe untergegangen. Jakob Marquardt ist über Bord gespült und ertrunken. [...] Jan Rolf hat seinen Ewer verloren, und einige Kutter haben große Havarien gehabt.“ (zit. nach: J. Kinau 1935, S. 98f.) Allein zwischen 1883 und 1912 gehen 130 Finkenwerder Fischerboote verloren. An die 200 Fischer kommen bei der Ausübung ihres Berufs ums Leben. Finkenwerder wird zu einer Insel der Witwen und Waisen. Aber nicht nur der industrielle Fischfang bedroht die Fischer. Auch die Konkurrenz aus Dänemark und England macht den Insulanern das Leben schwer und trägt zur Überfischung der Nordsee bei. So wundert es nicht, dass die Erträge aus dem Fischfang für die Familie Kinau irgendwann nicht mehr reichen. Um wenigstens ihren Grundbedarf zu sichern, pachtet die Mutter zusätzlich Land, auf dem sie Gemüse anbaut, das sie zusammen mit den Ernten aus ihrem Garten auf dem Markt in Hamburg verkauft. Es sind schwere Zeiten. Alle müssen jetzt mit anfassen.

Aus Sorge um die Familie zieht Gorch Fock zurück in die Heimat. Er kündigt seine Stelle, packt seine Sachen zusammen, seinen Anzug, seine Krawatten und Bücher, Bücher, Bücher, und nimmt den nächsten Zug in Richtung Norden.