Читать книгу Conversaciones desde Las Gardenias - Ricardo Ernesto Torres Castro OP - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Introducción Un ejercicio de empatía

ОглавлениеUno de los problemas más graves de Colombia es la falta de empatía. No hemos aprehendido a escucharnos, a dialogar, a ponernos en los zapatos de los otros, a sentir sus tristezas y gozar con sus alegrías. No somos empáticos con las tragedias o las condiciones en las que viven millones de personas. Tampoco empatizamos con sus triunfos y alegrías.

Esto es algo que podemos apreciar de diversas maneras en la vida cotidiana: en el transporte público, en las calles, en las redes, entre vecinos, en el trabajo o en la vida política, entre otros. Con frecuencia, los diálogos se tornan monólogos y las celebraciones, en varias ocasiones, terminan en tensiones, riñas y confrontaciones. Es muy triste decirlo, pero los días con mayor número de homicidios y muertes en nuestro país suelen ser el Día de la Madre y las fiestas navideñas. Estas son fiestas que, con alguna periodicidad, terminan en riñas y confrontaciones. La mezcla de licor, baja empatía e intolerancia puede ser muy explosiva y peligrosa para la convivencia. Esta situación también puede verse en las calles. Una leve tensión entre conductores de dos vehículos puede culminar en una tragedia; uno de ellos se detiene rápido, el otro tiene que frenar muy fuerte, insulta, saca una cruceta y se baja a golpear al carro contrario, cuando no a la persona que lo está manejando o a su acompañante. Estanislao Zuleta decía que “una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos” (Zuleta 1991, 111). Tenía toda la razón. A los colombianos, por el contrario, nos cuesta tramitar nuestras diferencias y fácilmente escalan y terminan en conflictos mayores.

La Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, en su informe marco de evaluación del estudio internacional de educación cívica y ciudadanía (Schulz et al., 2016), indica algo muy preocupante al respecto. Cuando se les pregunta a los jóvenes de 14 años de Suecia y China en cuántas personas confían, estos responden que en setenta de cada cien conocidos. Pero cuando se les hace la misma pregunta a jóvenes de la misma edad en Colombia, estos responden que en cuatro. La diferencia es abismal. En China y Suecia, sus jóvenes en general confían en las personas que conocen, en tanto los jóvenes colombianos confían en una parte demasiado pequeña: el 4 %. Esa actitud permanece a lo largo de la vida: no confiamos en los vecinos, en quienes trabajan con nosotros, en nuestros familiares, en quienes nos atienden cuando requerimos algún servicio, en quienes nos venden productos, en nuestras instituciones o en nuestros gobernantes. Confiamos en muy pocas personas a lo largo de la vida. En Colombia, la larga y cruenta guerra destruyó por completo el tejido social, la savia que une nuestros lazos como sociedad, cuyo alimento principal es la confianza y sus frutos son el trabajo en equipo y los proyectos y sueños colectivos. Sin confianza, no es posible que trabajemos por los mismos fines y, por eso, tampoco lo son los proyectos y sueños conjuntos.

El problema es más grave de lo que podría pensarse a primera vista. En realidad, sin confianza no es posible la vida en común. Un país sin tejido social no tiene futuro como nación. ¿Quién podría integrarlo para un fin común? ¿Quién podría allí trabajar en equipo en las empresas, los barrios o las instituciones? No sobra recordar la famosa expresión de Takeuchi, maestro de matemáticas de la Universidad Nacional: “Un colombiano es más inteligente que un japonés, pero dos japoneses son más inteligentes que dos colombianos”. No hemos aprehendido a trabajar en equipo.

Otro caso que muestra la baja empatía es la indiferencia con la que se trata a los niños en nuestro país y el desinterés que mostramos como sociedad y como gobierno para defenderlos. Durante 2020, en Colombia fueron asesinados 579 menores. La mayoría de los victimarios fueron los propios padres. Aun así, pocos lo saben, y a quienes lo saben no parece importarles demasiado. Salvo casos coyunturales, la población no se moviliza por estas causas esenciales, no sale en su defensa y no pide investigación y castigo.

Es muy diciente al respecto que la Presidencia y el Congreso hayan preferido ponerse a favor de la industria del azúcar y de quienes engañan con avisos falsos sobre la comida chatarra que a favor de los niños y niñas. Asimismo, hasta hace muy poco el Congreso de la República se había negado a apoyar una ley que prohibiera humillar, maltratar y violentar a hijos e hijas. Finalmente, y después de varios intentos fallidos, el proyecto de ley fue aprobado. El problema que intenta enfrentar es más generalizado de lo que se piensa. Estudios de la Universidad de La Sabana concluyeron en 2019 que, en el país, el 47 % de los padres y madres golpeaba a sus hijos con un objeto externo como un palo, el cable de la plancha, el cinturón o una chancleta. La mayoría de los niños y niñas eran golpeados “para que no siguieran llorando”. Es difícil mayor paradoja y contradicción: ¡los padres les pegan a sus hijos para que dejen de llorar, como si esa fuera una manera pertinente para hacerlo! Cuando se les preguntaba a los maltratadores por qué lo hacían, por qué maltrataban a quien decían querer, ellos justificaban los atropellos a sus hijos con sus propias historias. “A mí de pequeño me dieron correa y palo y vea que no tengo ningún trauma”. Esa frase la suelen decir precisamente los padres que siguen creyendo que acosando a sus hijas y golpeando a sus hijos forman jóvenes más berracos para enfrentar las dificultades del mañana (De Zubiría Samper 2021).

Otro caso en el que es evidente la falta de empatía de los colombianos lo constituye el creciente número de masacres y el asesinato de líderes sociales, ante la pasmosa indiferencia del Gobierno y de la sociedad. Según el seguimiento llevado a cabo por Indepaz (2021), durante el 2020 se perpetraron en Colombia 91 masacres. Llevamos 33 durante los cuatro primeros meses de 2021. El gobierno pareciera tener las respuestas pregrabadas, sin siquiera escuchar las preguntas de los periodistas: “Los asesinatos son producto del narcotráfico”. Sin duda, el narcotráfico ha sido un elemento central en las últimas décadas en el país y sus impactos económicos, sociales, culturales y en vidas humanas han sido devastadores. Pero reducir todos los conflictos al narcotráfico es una peligrosa simplificación de la realidad (De Zubiría Samper 2021). Eso es lo que hace quien cree en explicaciones únicas. Por el contrario, estamos ante la explosión de múltiples tipos de violencia de naturaleza diversa.

Es por lo anterior que hemos visto en años recientes desplazamientos forzados en Antioquia y Norte de Santander, incursiones paramilitares en Tibú y la zona rural de Cúcuta y acciones de las disidencias de las FARC en el Cauca y Putumayo. En varios momentos las bandas delincuenciales parecen ser quienes gobiernan en Buenaventura. También ha sido visible la tensión entre erradicadores manuales enfrentados a quienes controlan la producción de coca en las regiones y a un Gobierno obsesionado con iniciar la fumigación aérea para complacer intereses externos. Pese a todas las advertencias de la ciencia y del mundo, el Gobierno se comprometió a utilizar el glifosato. En muy poco tiempo aspira a dispersarlo a lo largo y ancho del país.

El asesinato de líderes ambientales y de firmantes de la paz pone en evidencia la incapacidad del Gobierno para proteger la vida en estas regiones, así como el control que ejercen las diversas actividades ilegales (de Zubiría Samper 2021). Igualmente, la negativa a ratificar los Acuerdos de Escazú indica que, ante la vida y la actividad económica, el Gobierno no ha privilegiado lo esencial. Tan solo Brasil y Colombia, los dos países con más asesinatos de ambientalistas en la región, se han opuesto a la ratificación del Acuerdo.

La sociedad no se moviliza ante las masacres. Pasó lo peor: nos acostumbramos a la muerte. La larga guerra nos insensibilizó. Ya nos parece que así ha sido siempre y que así tiene que ser. Actuamos de manera indiferente ante el dolor y el crimen. Es como si la guerra nos hubiera anestesiado ante los asesinatos. Es así como, durante los primeros cuatro meses del 2021, 22 firmantes de la paz y 52 líderes sociales han sido asesinados. Esta es una verdadera tragedia humana que se volvió parte de nuestra vida cotidiana, ante la indiferencia del Gobierno y de la sociedad: el primero porque repite una y otra vez que “es culpa del narcotráfico”; el segundo porque se insensibilizó, se acostumbró a vivir en medio de masacres, muertes y asesinatos.

Muchos creímos que los acuerdos de paz firmados en diciembre del 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado colombiano iniciarían un nuevo escenario para la convivencia en Colombia. Creímos que comenzábamos a tramitar nuestros conflictos sin recurrir a las balas, al machete y a las humillaciones. Sin duda, muchas cosas cambiaron: disminuyeron de manera sensible los enfrentamientos, así como los actos terroristas contra la naturaleza, las estaciones de energía y los oleoductos. También se redujeron los asesinatos, los secuestros y las masacres. La población volvió a marchar y a tomarse las calles. Disminuyó el miedo. ¡Esas son cosas especialmente valiosas para una sociedad! Según las Naciones Unidas, las masacres en Colombia cayeron de manera sensible y constante entre 2011 y 2017. Este último fue el año con el menor número de asesinatos simultáneos de más de tres personas durante la década, con once casos. A partir de este momento aumentaron y, para 2020, volvió a presentarse un número similar al de 2012. Como puede verse, la paz, la alegría y la esperanza se enfrentaron nuevamente a quienes quieren condenarnos a una guerra eterna. ¿Por qué?

El gobierno del presidente Duque no implementó de manera integral los acuerdos de paz; le puso todas las trabas posibles a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y no ha logrado crear un clima propicio en defensa de la vida, la paz y la convivencia. No ocupó los espacios dejados por los exguerrilleros. En ese contexto, los grupos ilegales sintieron que podían expandir su dominio y seguir con las actividades ilícitas relacionadas con la minería, la expropiación de tierras y el narcotráfico (de Zubiría Samper 2021). A estas confrontaciones fortalecidas se sumaron las disidencias y unas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). que estuvieron cerca de llegar a feliz término al final del gobierno de Juan Manuel Santos, pero que se suspendieron cuando algunos de sus grupos también decidieron “bombardear” la paz, instalando un gigantesco explosivo en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional en el sur de Bogotá.

Viejas y nuevas confrontaciones nos muestran que la paz es más difícil de alcanzar en nuestro medio. Afortunadamente, el respaldo internacional sigue siendo total y, en Colombia, diversos grupos sociales y políticos, así como los jóvenes, han salido mil veces en su defensa. Que el proceso sea lento y complejo no quiere decir que no sea posible o que no estemos en el camino correcto, es tan solo que se demorará un poco más. Como decía el exministro de educación Jaime Niño Díez, “si es necesario, tiene que ser posible”. Y la paz sigue siendo muy necesaria en nuestro país.

En este contexto, se escribe el libro que el lector tiene entre sus manos, el de un país que, como diría Zuleta, “todavía no está maduro para el conflicto [y], por tanto, no está maduro para la paz” (El Tiempo 2015). Siguen triunfando quienes se benefician política y económicamente con la continuidad de la guerra. Pese a los esfuerzos y diversos intentos, siguen saliendo victoriosos los que aprendieron a convertir el odio en votos y los que se enriquecen en medio de la confrontación porque venden armas, trafican con drogas y oro, o porque roban las tierras de los miles y miles de campesinos que tienen que dejarlas abandonadas cuando la confrontación arrecia. Según las cifras de las Naciones Unidas (2021), al final del 2020 Colombia era el país con el mayor número de desplazados internos en el mundo: ocho millones. La cifra era superior a la del Congo (cinco millones), Yemen (3.6 millones), Somalia (2.6 millones) y Afganistán (2.6 millones). Una tragedia humana de proporciones inimaginables.

Si ocho millones de personas abandonaron sus hogares y pasaron a deambular por el país, ¿en manos de quién quedaron sus tierras? Sin comprender esto no se puede entender por qué permanece la guerra en Colombia. Hay móviles económicos muy importantes. Uno de ellos, y es esencial, es el de quienes acaparan tierras a la par que los campesinos van siendo desplazados. No por casualidad todas las historias que nos trae Ricardo Torres con sus valiosos testimonios corresponden a personas que fueron desplazadas de un lugar a otro por el país. Mientras eso pasaba, iban dejando atrás a sus familiares muertos y abandonadas sus tierras, ranchos y enseres. Dejaban atrás una parte esencial de su historia, sus sueños y esperanzas. Dejaban atrás una parte de sí mismos.

Las guerras se alimentan del odio, la ira, la sed de venganza y la intolerancia. Por eso, quienes se benefician políticamente de ellas recurren a sembrar miedo y terror en la población civil y a descalificar y estigmatizar al adversario. Con sus actos quieren hacer ver a sus contrincantes como psicópatas enfermos, ya que eso termina por justificar ante la población los crímenes que ellos mismos cometen. De allí que los países en guerra necesariamente convivan con muy altos niveles de miedo e intolerancia. Estos crecen de manera exponencial cuando las guerras se prolongan por décadas y se diversifican los actores, y cuando sectores del Estado, en lugar de acabarlas, se convierten en sus promotores.

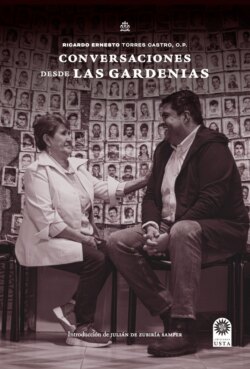

El ejercicio que nos propone Ricardo Torres es un ejercicio de empatía. Se trata de ponernos en el lugar de los otros, sentir su tristeza, llorar sus pérdidas y afligirnos por lo dura que ha resultado la vida para algunos en nuestro país, en especial para aquellos a quienes la violencia ha perseguido y desplazado. Nos invita a escuchar cuatro historias de personas que viven en Las Gardenias, al sur de Barranquilla. Son las historias de Carmen, Marcos, María Petra y Margarita María. Se trata de que conversemos con ellos a fuego lento, que conozcamos sus historias y nos pongamos en su lugar.

Se trata de ponernos en el lugar de Carmen, una profesora barranquillera que siendo joven se trasladó a Arauca, donde vivió 14 años. Allí tuvo a su hijo, y al padre de él lo asesinó el Ejército en uno de los hechos más tristes y trágicos de nuestra guerra, desconocido en otras confrontaciones en el mundo: el asesinato de civiles indefensos por parte de algunos miembros del ejército con el único fin de mostrar resultados efectivos al hacerlos pasar por guerrilleros. Un asesinato al que la prensa denomina eufemísticamente como un “falso positivo”. Según la JEP, ya han sido comprobados 6402 “falsos positivos”. Seguramente, faltan por verificar cientos o miles más. El esposo de la profe Carmen fue uno de ellos.

Se trata de ponernos en el lugar de Marcos, un joven homosexual perteneciente a las barras bravas, desplazado por la violencia desde el municipio de Nueva Venecia, en el departamento del Magdalena, luego de que fueran asesinadas en una tarde más de 50 personas por los paramilitares. A la par con el desplazamiento que lograban, se iban apoderando de las tierras desocupadas. Una tragedia que parece no detenerse nunca en nuestro país y que ayuda a que la guerra siga invadiendo nuestras vidas.

Se trata de ponernos en el lugar de María Petra, una mujer a quien le cayó encima una pared y la dejó parapléjica; de comprender sus dramas, sus profundas angustias y la fortaleza que tuvo que sacar de donde no tenía para seguir viviendo. Ella fue desplazada por los hombres de Jorge 40 en Sitio Nuevo, municipio del departamento del Magdalena. En palabras de Ricardo: “El desplazamiento armado en nuestro país tiene muchas formas y maneras. La de Roberto —su compañero de viaje— y María Petra tuvo como consecuencia más pobreza y la continuación de su peregrinar, un peregrinar sin destino”.

Se trata de ponernos en el lugar de Margarita María, una mujer de Corozal, Sucre, quien también tuvo que vivir el desplazamiento desde los Montes de María. Pero como ella misma dice: “Uno se vino de una violencia para entrar prácticamente a otra”. Ricardo lo dice de una manera muy clara: “Ninguna guerra es humana y quienes afirman que esta se puede humanizar han perdido lo esencial, la profundidad de la vida”.

Sin embargo, todavía tenemos pendiente la tarea de encontrar la manera de fortalecer la empatía para consolidar una paz más estable y duradera. Conocer nuestra historia es una condición para ello, pero muy especialmente la historia en la que las víctimas recuperan su voz. Este libro que usted tiene en sus manos le va a permitir escuchar la voz de las víctimas. Solo con la reconstrucción de la verdad, el perdón y la paz podremos dejar atrás esta historia de violencia, asesinatos, masacres y desplazamientos. Falta trecho por recorrer, pero sin duda es mucho lo que hemos recorrido. La lectura de este libro le ayudará a valorar lo que hemos avanzado y lo que todavía nos falta, porque también, en medio de lo duro y triste de las cuatro historias que tiene en frente, es un texto para fortalecer la esperanza. Nuevas narrativas y nuevas esperanzas nos siguen faltando en el país. El libro Conversaciones desde Las Gardenias ayuda a llenar este vacío.

Julián De Zubiría Samper

Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de

Educación Enrique Guzmán y Valle del Perú

1 de mayo de 2021