Читать книгу El tesoro de los piratas de Guayacán - Ricardo Latcham - Страница 6

ОглавлениеPrólogo a la presente edición

Hugo Zepeda Coll

i

La obra de Ricardo Latcham ha contribuido de forma notoria a confirmar y rectificar aspectos propios de la vieja leyenda acerca de la existencia del llamado “Tesoro de los Piratas de Guayacán”.

El autor, un estudioso y destacado científico tanto en Europa, su tierra natal, como en los ambientes intelectuales y académicos chilenos, realizó sin discusión alguna un acabado estudio sobre los antecedentes, documentos y otras pruebas que dan luces de cierta verosimilitud relativos a la existencia de dicho “tesoro”.

Latcham no era un extraño para la zona de La Serena y Coquimbo, pues vivió en esos lugares por espacio de nueve años, donde contrajo matrimonio y nacieron sus hijos. Especial mención se debe hacer de un hijo que llevó su mismo nombre, Ricardo Latcham Alfaro, crítico literario, poeta, diputado (entre 1937 y 1941) y, durante el gobierno de Jorge Alessandri, se desempeñó como embajador en Uruguay.

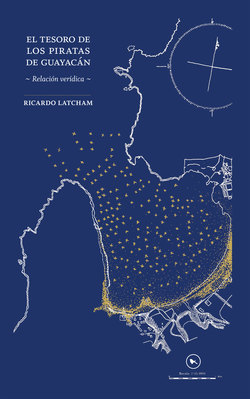

Latcham, el autor, permaneció al comienzo de la década del 30 del siglo pasado algunos meses trabajando, por encargo de la Dirección de Archivos y Museos, en lugares donde encontraría indicios del tesoro. Centró sus actividades en la Pampilla, Coquimbo, en el límite con la bahía de La Herradura, por el sur de la península llamada, antiguamente, Cicop.

En el inicio de sus labores contó con la colaboración de Manuel Castro (nombre que Latcham inventó para el libro, con el fin de proteger la identidad del verdadero buscador, Maximiliano Cortés), un antiguo baqueano del lugar, conocido de la zona y que desde hacía varios años buscaba el tesoro y una mina de oro que habían explotado los españoles durante la Colonia. Castro informó a Latcham que él había sido testigo de las labores que en La Herradura efectuó un misterioso buque extranjero en l926, en los parajes donde se supone que estaría ubicado el tesoro.

Castro había sido contratado para proveer agua, leña y víveres a los visitantes del barco mientras este permaneció anclado. Él afirmó que observó sus actividades, escondido entre las rocas, y presenció que los tripulantes del barco bajaban y subían bultos que parecían sacos, pero no pudo constatar cuál era su contenido. Asimismo, observó que hacían muchas excavaciones en el lugar y también horadaban y removían rocas y piedras.

Castro, que era analfabeto pero que poseía una prodigiosa memoria, narró a Latcham en forma detallada todo lo que observó en las actitudes de aquellos misteriosos visitantes. Finalmente le dijo que en forma abrupta, con el mismo misterio con que llegó el buque, se fue sin dar ningún aviso ni a la autoridad marítima de Coquimbo ni tampoco a él. También reconoció que él continuó con los trabajos a partir de las huellas dejadas por los visitantes del buque. Sin embargo, jamás pudo precisar la nacionalidad del buque; creía que su capitán (con el único que habló) era inglés y afirmaba que le parecía que el resto de la tripulación estaba constituida por holandeses y franceses.

El baqueano le confesó a Latcham que como había gastado mucho dinero, quedó en muy mala situación económica y se vio obligado a establecer una sociedad con un caballero de Coquimbo, cuyo nombre jamás aparece revelado en el libro, quien lo ayudó económicamente bajo la condición de repartirse eventuales utilidades, en el caso de que el tesoro se encontrara, y guardara absoluto silencio de los trabajos que realizara y sobre los documentos y piezas halladas.

Latcham recibió de Manuel Castro una serie de documentos encontrados en la búsqueda del tesoro, los cuales en parte fueron descifrados por un especialista de Buenos Aires. Claro que el perito, más que una traducción de los documentos, elaboraba resúmenes. Latcham conoció solo algunos documentos originales; los otros eran copias a mano o versiones fotográficas. Él, que por formación académica conocía varias lenguas antiguas, cayó en la cuenta de que en los documentos y placas que tenía a su vista se encontraban diversos signos, palabras, letras, e incluso jeroglíficos pertenecientes a varias culturas antiguas (griega, egipcia, mesopotámica, hebrea). También palabras en latín y números romanos. Todo en absoluto desorden, una mezcla a la que le era imposible darle algún sentido. Se puede citar la palabra hebrea antigua “ebanin”, que quiere decir “roca o peñasco”; esta palabra se repite varias veces en algunos documentos, parece que para indicar derroteros basados en posiciones rocosas o de conjunto de piedras. Por supuesto que las coordenadas establecidas por Latcham eran tan amplias, que resultó imposible determinar un lugar más o menos preciso donde continuar las excavaciones realizadas de acuerdo a los indicios obtenidos de los documentos.

Hay, eso sí, un descubrimiento que cobra importancia para experiencias posteriores de otras personas interesadas en la leyenda del tesoro. Se trata del descubrimiento de un túnel o caverna. Manuel Castro, mientras observaba, agazapado, los trabajos efectuados por los tripulantes del barco, logró ver que dichos tripulantes penetraban en una caverna cercana al mar abierto, casi al llegar a la punta de la entrada de la bahía de La Herradura, un poco al interior de la llamada Playa Blanca, donde actualmente se sitúa una empresa pesquera. Castro le contó a Latcham que él había entrado en dicha caverna después de que el buque abandonó la zona, y notó que se podía caminar de pie y que tenía un ancho en el cual se podía maniobrar sin mayor dificultad. Informó además que halló calaveras humanas en el trayecto a través del túnel, y que este terminaba en una explanada rocosa junto al mar. Latcham, guiado por Castro, visitó y estudió el túnel y comprobó personalmente lo dicho. Hizo varias excavaciones, en lo que era posible debido al terreno rocoso, y descubrió que los esqueletos no tenían cabeza. Por ello, estimó que se trataría de indios lugareños cuyo trabajo era utilizado por piratas y para mantener el secreto fueron decapitados.

Tiempo después, Latcham regresó a Santiago y se relacionó con Castro por medio de correspondencia escrita por su hermana Rita, pues Castro, recordemos, era analfabeto. Le hacía notar que cada día estaba más pobre, que incluso había perdido algunas propiedades que hipotecó para perseverar en sus labores de búsqueda del tesoro y de la mina de oro.

Por su lado, Latcham consiguió fondos de parte del gobierno para continuar sus estudios, pero al llegar a Coquimbo se enteró de que Manuel Castro desapareció del puerto. Según su hermana Rita, se marchó al norte, a trabajar, y lo concreto es que nunca más se supo de él. Sin su auxilio y tampoco con la colaboración del antiguo socio de Castro, Latcham continuó en sus trabajos de acuerdo a los pocos documentos que quedaron en su poder, casi todos copias fotográficas. Al final desistió y retornó a Santiago.

Antes de finalizar el libro, Latcham no se atreve a aventurar un juicio definitivo acerca de lo que se relata en la documentación. Es cierto que se encontraron objetos de oro y plata, aunque no se sabe dónde están ni quién los tiene. Y es cierto que los documentos han sido celosamente guardados por algunas personas, quienes por lo demás jamás han expresado la intención de venderlos. Al mismo tiempo, Latcham reconoce anomalías, contradicciones e incongruencias en estos documentos, si bien estima que una parte considerable de los escritos no habían sido traducidos y que en caso de efectuarse dichas traducciones, pudiera existir una explicación para estos acontecimientos que continuaban en penumbras. Asimismo, advierte que no desea explicar sus dudas y deja al lector que revise cuidadosamente los documentos para comprender los motivos de su escepticismo respecto de esta historia. También le desea al lector la tarea de revelar el misterio de este “entierro” con mejor suerte que la que a él le tocó en su búsqueda.

ii

Desde mi infancia he oído hablar de la leyenda del Tesoro de Guayacán; nunca de la mina de oro. Mi padre, Hugo Zepeda Barrios, a lo largo de mucho tiempo y hasta su muerte, a los 90 años, se preocupó en determinar la posible ubicación de este “entierro”. Invirtió bastante dinero en seguir derroteros correspondientes a su búsqueda. Él siempre consideró la posibilidad de que hubiese sido encontrado por el misterioso buque que visitó la bahía de La Herradura en 1926, pero eso no fue obstáculo para abrigar un sueño y creer que el tesoro seguía sin ser encontrado.

Lo anterior se vio abonado con el casual encuentro del túnel o caverna a la que se refiere Latcham, donde estuvo junto a Manuel Castro.

A comienzos de 1936, mi padre visitó los lugares donde podía estar el “entierro”. Lo acompañaron mi madre, que estaba embarazada de mí, y el cura párroco de la iglesia de San Pedro de Coquimbo, Juan Sastre. Iban también los dos perros de la casa, Old Boy y Rintintin. Al poco rato, Rintintin desapareció. Lo buscaron por casi una hora, hasta que de repente vieron que el perro salía de lo que parecía una hendidura entre dos rocas cercanas al mar. Se acercaron al lugar, y encontraron el túnel o la caverna entre las rocas. Mi padre aún no había leído el libro de Latcham, por lo tanto, nada sabía sobre ese descubrimiento. Mis padres y el señor Sastre entraron a esa caverna, observaron que en algunas partes se podía estar de pie y en otras era necesario agacharse para continuar avanzando. Al poco andar, notaron que necesitaban luz para continuar con la exploración. Salieron y fueron al automóvil –que estaba estacionado bastante lejos– para traer una linterna y ayudarse a ver mejor en el túnel.

Cuando volvieron, mi madre solo avanzó algunos metros y se devolvió. Continuaron mi padre y el padre, y notaron que en la parte de arriba y en sectores de las paredes había un color negro, como si hubiese sido producido por el fuego de unas antorchas. También hallaron algunos huesos humanos desparramados. Caminaron alrededor de 25 metros y divisaron la salida de la caverna en un roquerío cercano al mar donde se escuchaba el ruido del golpe de las olas contra las rocas. Solo entraban algunos rayos de sol en algunos sectores entre las rocas, el resto era semioscuro y no podían apreciar con claridad el camino, que por lo demás no presentaba dificultad para el paso. No continuaron y se devolvieron. A la salida acordaron volver al día siguiente, premunidos de lámparas mineras y otros utensilios. Fueron colocando algunas piedras para reconocer la entrada en su próxima visita.

Retornaron al día siguiente, y otras veces más, pero nunca volvieron a dar con el lugar donde se hallaba la boca del túnel. Siendo yo un niño, acompañé a mi padre para reanudar la búsqueda; nunca la encontramos.

Sobre este punto es necesario aclarar que el paisaje y el relieve de la colina superior en que desemboca La Pampilla, que da hacia la bahía de La Herradura, es en extremo intrincado, asemejándose a un paisaje lunar, lleno de piedras y rocas que constituyen variantes que siempre deparan sorpresas para los visitantes. Hasta el día de hoy, a las personas que visitan esos lugares les cuesta ubicarse.

Lo que aquí acabo de narrar se ve reforzado por experiencias de otras personas coquimbanas. Me consta un caso: una señora de apellidos Olivares Arnao, que residía en la calle Pinto de Coquimbo, detrás de la Iglesia San Pedro, me contó que como a los 12 o 13 años, en un paseo realizado con su familia a comienzos del siglo xx, vivieron una experiencia similar. Por casualidad descubrieron dicho túnel y me lo describió igual como mis padres me lo habían contado.

Otro asunto de interés es el de la placa que señala “que a 90 medidas de aquí se encuentra el tesoro”.

Hay una leyenda que dice que los judíos, cada vez que eran expulsados de algún lugar, enterraban tesoros, especialmente monedas, joyas o lingotes de oro y plata, y para que no fueran descubiertos, daban pistas falsas o confusas acerca de su ubicación. De acuerdo con lo consignado en la placa encontrada, para los buscadores del tesoro es prácticamente imposible determinar el sitio del entierro. En aquella época, siglos xvi, xvii y xviii, no se usaba el sistema métrico decimal para indicar distancias, sino uno más antiguo. Las medidas usadas en ese tiempo eran de una línea a una legua. Supongamos que el derrotero se señalara en leguas, 90 leguas son aproximadamente 180 kilómetros, por lo que la distancia del hallazgo oscilaría más o menos entre Carrizal Bajo por el norte y el puerto de Los Vilos por el sur. Como se puede apreciar, dar con su paradero es tarea prácticamente imposible si se siguiera el derrotero de la placa.

Claro que hay algo que aclara un poco las cosas, si es que se pudiera determinar cuáles piratas o corsarios eran judíos. Muchos, empezando por mi padre, estimaban que se trataba de los hermanos holandeses Simón y Baltazar Cordes, que eran de origen hebreo. Fundados en esta creencia y en el hecho de que muchos barcos de la hermandad de la Bandera Negra eran tripulados por holandeses, mi padre pensó que podrían haber sido ellos los que escondieron un tesoro. Entre los que buscaban este “entierro” hay que destacar el barco que visitó Guayacán en 1926, que se relacionó con el baqueano Manuel Castro, quien no distinguió con claridad las lenguas que hablaban sus tripulantes. Pero se ha dicho siempre que los tripulantes de ese barco eran holandeses. También, se cree que a mediados del siglo xviii fueron desembarcados 50 piratas holandeses que padecían la peste. Los habitantes de La Serena (o Coquimbo, como se llamaba a La Serena en el período colonial, pues el actual puerto de Coquimbo se pobló recién a comienzos del siglo xix, como consta en varios mapas de la época), por razones humanitarias, los acogieron y destinaron a un lazareto especialmente construido para ellos en la punta de la península del actual Coquimbo, entre el fuerte y el faro.

Los piratas permanecieron allí más de un año, alimentados y socorridos por los habitantes de La Serena y por indios changos que habitaban a la entrada de Coquimbo, en una colonia cercana al estero El Culebrón. Después de permanecer internados más de un año, fueron expulsados por ser luteranos y herejes.

Con estos datos, mi padre invitó a Coquimbo al abogado de la Contraloría, Jaime Galté, quien además era profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Galté, conocido por sus extraordinarias condiciones de médium, cuando entraba en trance establecía contacto con un médico suizo-alemán del siglo xix. Fueron asombrosas sus curaciones a enfermos terminales cuando desplegaba sus dotes curativas. Existen libros y artículos en revistas que narran su historia. Pues bien, este profesor llegó a Coquimbo y se alojó en la casa de su amigo Eduardo Moukarzel. Me acuerdo que ambos fueron a comer a la casa de mis padres y después de la comida se le pidió a don Jaime que entrara en trance para averiguar algún dato sobre el tesoro. Acordamos, por los antecedentes que poseíamos, que debía ser uno de los hermanos Cordes. El señor Galté entró en trance y mi padre llamó a Simón Cordes, luego de un rato Galté tomó una pluma y escribió una frase en lengua flamenca (holandesa). Hay que hacer notar que no hablaba cuando estaba en trance, sino que escribía. Cuando volvió del trance, ni él ni ninguno de los presentes entendió lo escrito.

Al día siguiente, por encargo de mi padre, me trasladé a la parroquia de San Luis de Coquimbo, atendida por sacerdotes holandeses de la Congregación de la Sagrada Familia. Me entrevisté con uno de los padres y le pedí que tradujera el escrito. El padre lo leyó y me dijo que no entendía el contexto de lo escrito, pero agregó que se trataba solo de una frase que decía “ese dato pregúntenselo a mi hermano Baltazar”. Le manifesté al padre que esto era muy importante y en otra ocasión le explicaría por qué. Regresé a casa muy contento, imaginando que estábamos a punto de encontrar el tesoro. Como un dato anecdótico, mi padre siempre en broma les prometía a sus parientes y amigos que cuando descubriera el tesoro los invitaría a todos ellos a un viaje alrededor del mundo, y para que fueran tranquilos, les pagaría todas sus deudas.

Esa misma noche volvieron Galté y Moukarzel a comer a nuestra casa. Además estaba mi abuela paterna, Cristina Barrios, que también era una gran médium, mis hermanos Patricio y María Isabel, y mis papás. Terminada la comida, se decidió llamar a Baltazar Cordes. Galté entró en trance; ocurrió algo inusitado. También cayeron en trance el señor Moukarzel y mi abuela Cristina. En seguida comenzó a estremecerse la mesa alrededor de la cual se encontraban ellos, cayeron platos, copas y botellas que había sobre la mesa, era como un temblor que afectaba solo el comedor. Los que estábamos en vigilia le pedimos a mi padre que los hiciera volver en sí, que pusiera fin al trance.

Después de esta escena, don Jaime Galté le manifestó a mi padre que él podía curar enfermos, pero no servía para encontrar tesoros. Curiosamente, durante mucho tiempo decíamos en broma que si la noche anterior hubiésemos invocado a Baltazar a cambio de Simón, tal vez se habría descubierto el tesoro.

Al final de su vida, mi padre me dijo que creía haberse equivocado de lugar y que el tesoro debía estar en otra entrada de La Herradura. Por último, más adelante comprobamos otro error. Los hermanos Cordes jamás estuvieron en la zona, aunque pertenecían como muchos otros piratas a la hermandad de la Bandera Negra. Sus correrías, sin embargo, fueron en otras latitudes. Lo que sí es verdad, es que el autor de documentos distractivos fue otro pirata hebreo que fue varias veces a La Herradura. Si lo hubiésemos sabido, lo habríamos “llamado”. Este pirata fue Deul, que junto a su compañero Dayo visitaron varias veces el sector de Guayacán y la península de Cicop, como llamaban en aquel entonces a Coquimbo.

Ricardo Latcham dice, y lo mismo contaba Manuel Castro –el baqueano que lo asistía–, que en algunas rocas había inscripciones hechas por humanos. Eso jamás lo pude constatar. Con los años he logrado convencerme de que si ha existido el tesoro, los mismos que lo enterraron probablemente también lo rescataron. Además, pienso que es muy raro que los piratas hubiesen enterrado un tesoro tan valioso a 15 kilómetros de La Serena, con todos los riesgos de ser descubierto o que no los dejaran entrar después, como muchas veces aconteció. Ahora bien, si lo hubiesen sepultado, pudieron haberlo hecho tal vez hacia el norte: la costa hasta Arica tiene varios centenares de kilómetros y muchas ensenadas y bahías tranquilas totalmente despobladas.

Pero las dudas que se han manifestado acerca de la existencia del tesoro de Guayacán se contrarrestan con los sueños y anhelos de aventura de parte de muchos que mantienen viva esta leyenda, de muchos que abrigan todavía la ilusión de su encuentro.

Santiago, 24 de agosto de 2017

(Día de San Bartolomé,

Patrono de La Serena)