Читать книгу El tesoro de los piratas de Guayacán - Ricardo Latcham - Страница 8

ОглавлениеNota del editor

Tevo Díaz

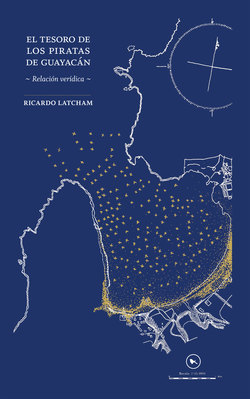

Fue en una repisa llena de libros, en una pieza seguramente para visitas, donde por primera vez vi el ejemplar El tesoro de los piratas de Guayacán, de Ricardo Latcham. Tenía nueve años y me impresionó sobremanera el título. Estaba en la casa de mi tío abuelo, Hugo Zepeda Barrios, en la playa La Herradura, en la Región de Coquimbo. Lo visitábamos prácticamente todos los años. Mi madre era su sobrina y oriunda de la zona y mi padre era oficial de la Marina de Guerra de Chile, institución que tenía cabañas de veraneo justamente en esa misma playa. Desde el diminuto ventanuco del estrecho segundo piso de las casas en forma de A, veía el tranquilo mar coronado por el agreste paisaje de la Pampilla, lugar donde supuestamente estaría el tesoro, a la espera de ser descubierto.

A la casa de mi tío iba caminando por la orilla de la playa, bordeando una estela de algas con un fuerte olor a mar, que los lugareños recolectaban y dejaban ordenadamente secando al sol. Estaba prohibido pisarlas, decían que eran muy costosas y que los japoneses las utilizaban para fabricar finísimas cremas para la piel. También había conchas de diferentes tamaños, colores y tipos, que los artesanos recogían para hacer collares e ingeniosos adornos que vendían en el mercado La Recova, de La Serena.

El tío Hugo, que en ese entonces se acercaba a los 80 años, me contaba, mirando con nostalgia la bahía, su experiencia en la búsqueda del tesoro, los métodos que utilizó, desde trabajos con pala y picota hasta excavadoras mecánicas y explosiones con dinamita, desde lecturas de varias fuentes históricas hasta sesiones de espiritismo con su madre, la bisabuela Picha, médium reconocida en la sociedad coquimbana de esos años. Entornando los ojos, tratando en vano de dar con el lugar exacto del entierro, me contó que entró en una caverna junto a su esposa, la tía Ana Coll, dejando una marca con un pañuelo para volver y que nunca más encontró.

Debo decir que el recuerdo de la tía Anita es imborrable, era muy cariñosa y llevaba siempre una dulce sonrisa que iluminaba su paso.

Recuerdo que otro tío, Eduardo, hermano menor de mi madre, me contó que cuando era niño, el tío Hugo lo invitó a la Pampilla a buscar el tesoro, junto a sus hijos y un grupo de primos chicos. Lo acompañaba un amigo, el ex presidente de Chile Gabriel González Videla. Cuando llegaron al lugar, Gabriel González les indicó dónde excavar. Todos los niños con palas de juguete empezaron a hacer hoyos y de pronto mi tío Eduardo sintió algo sólido bajo la tierra suelta. Con sus pequeñas manos sacó unos frágiles terrones y su sorpresa fue enorme. La tapa de madera de un cofre apareció a su vista. El tío Eduardo, luchando contra los otros niños que querían arrebatarle la caja, captó algo raro. El cofre tenía una aldaba metálica con un alambre que no coincidía con la época de los piratas. Aún así siguió adelante y, a duras penas, logró tomarlo y salir corriendo. ¡¡¡Era Ricooo!!! ¡¡¡Era ricooo!!! El resto de los primos corría detrás gritándole: ¡¡¡Recuerda que somos parientes!!! Al llegar a un lugar solitario, abrió el preciado botín y encontró muchas monedas de oro, pero de chocolate. Mi tío volvió al grupo cabizbajo, mientras Hugo y Gabriel González Videla se reían a carcajadas.

Ya veinteañero seguí visitando al tío Hugo e hice algunas caminatas a la Pampilla siguiendo algunas indicaciones dadas por él, siempre con la esperanza de encontrar una pista. Quise leer nuevamente el libro de Latcham, con otros ojos, pero no estaba en el estante donde lo vi siempre de niño. Fui a varios lugares de libros usados en Valparaíso y Santiago, pero no lo encontré.

No recuerdo cuántos años pasaron, pero el tío Hugo ya estaba enterrado en el pequeño cementerio de Guayacán cuando, en una visita a la casa de mi hermano mayor, Rodrigo, que vivía en la Avenida del Mar en La Serena, se asomaba entre unas voluminosas ediciones antiguas de Vicuña Mackena sobre la Guerra del Pacífico un pequeño ejemplar del libro de Latcham. ¡Qué sincronismo! Comencé a leerlo ahí mismo, con ese mismo mar de fondo, mirando el lado norte de la famosa península de Cicop-Coquimbo.

La relectura fue un viaje infinito de vuelta a mi infancia, la sonrisa de la tía Anita, el reflejo de la bahía en los cansados ojos del tío Hugo, el brillo de las algas agar-agar, los cangrejos diminutos en la roca del Bucanero, los asados de cabrito en la desaparecida Las Rojas en el valle de Elqui, que ahora yace bajo el agua en el embalse Puclaro, el suave pelaje de los chivos y el olor a queso de cabra que mi madre disfrutaba, los primitivos árboles de papayas y su sabor único, los ostiones gigantes, los camarones de Limarí, el olor a pescado en las mañanas y el agua cristalina del calmo mar de Guayacán.

Al terminar la lectura del libro, no me queda más que proyectar una nueva edición del mismo, siendo fiel al ejemplar de 1935 de la desaparecida editorial Nascimento. Acudí a mi tío Hugo Zepeda Coll, quien gentilmente escribió un nuevo prólogo y en uno de mis viajes a la Isla Robinson Crusoe, siempre con la misión de recolectar más información sobre el tema, conocí al buscador de tesoros holandés-estadounidense Bernard Keiser, que por casi dos décadas, con la esperanza fresca, busca otro gran tesoro en aquella mítica isla, que se supone que contiene una de las fortunas más grandes jamás imaginadas.

Keiser me dio información valiosa sobre el tesoro de Guayacán, especialmente la de un investigador histórico de Coquimbo, Fernando Santander, quien amablemente me recibió en su casa y me mostró resumidamente muchos años de investigación sobre esta maravillosa historia.

Dejo a disposición este fascinante relato a quien quiera disfrutarlo como una aventura del conocimiento y también a unos pocos, más decididos a iniciar una búsqueda material en el mundo exterior. Aquí entrego los detalles fundamentales para empezar.

Isla Rey Jorge, Antártica,

10 de marzo de 2018