Читать книгу Versteckspieler - Ronny Blaschke - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеProlog

Die Lange Reihe in St. Georg, nahe des Hamburger Hauptbahnhofes gelegen, ist nicht mehr die Schmuddelstraße, die sie einmal war. Die Mietpreise steigen, Imbissbuden und Gemüseläden weichen, Restaurants, Künstler und Friseure siedeln sich an. St. Georg ist ein angesagter Kiez geworden, in dem sich auch Marcus Urban wohl fühlt. Er sitzt im Café Gnosa, auf halber Höhe der Langen Reihe, einem beliebten Treffpunkt für Lesben und Schwule. Die Wände sind in einem warmen Farbton gehalten, Sessel und Stühle erinnern an die siebziger Jahre. Marcus trägt Hemd und Sakko, aus Wertschätzung vor der eigenen Geschichte, wie er betont. Er wird über sein Leben erzählen. Das Leben eines Versteckspielers.

Marcus Urban ist homosexuell, er war Leistungssportler, Anfang der Neunziger stand er bei Rot-Weiß Erfurt an der Schwelle zur zweiten Fußball-Bundesliga. Trainer hatten ihm eine große Laufbahn vorausgesagt. Marcus verausgabte sich, um seine Neigung zu verharmlosen, zu leugnen, zu unterdrücken. Er dachte, er sei krank, der Einzige, der ausscherte. Marcus Schneider, wie er damals hieß, als er noch den Nachnamen seines Stiefvaters trug, besuchte die Kinder- und Jugendsportschule, die KJS, in der die DDR ihre Talente zu Staatsbotschaftern aufbauen wollte. Sieben Jahre ging er auf die Sportschule, in der Fußball alles beherrschte. In einem System, das auf Kontrolle fußte, musste er sich am meisten kontrollieren. Aus Angst vor der Enttarnung, aus Furcht vor dem Rausschmiss.

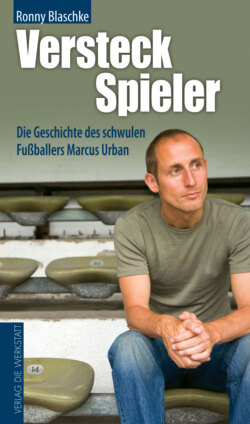

Zwanzig Jahre später kann er gelassen über dieses Kapitel sprechen. Marcus hat ein schmales Gesicht und kurz geschorene Haare, seine O-Beine verraten ihn als Kicker. Er ist zu einem Botschafter geworden, er will Sensibilität für ein Thema schaffen, dem bislang die Gesichter fehlen. Homosexualität im Profifußball ist kaum erforscht, weil kein schwuler Spieler an einer Studie teilnehmen möchte. Dass es sie auch in der Bundesliga geben muss, ist unbestritten. Wissenschaftler gehen davon aus, dass zwischen fünf und zehn Prozent der deutschen Männer homosexuell sind. In den oberen Spielklassen dürfte dieser Anteil geringer sein, weil viele Spieler dem Druck schon in den Nachwuchsteams nicht standhalten können. Für sie war und ist der Fußball eine Bastion der Männlichkeit, in der kein Platz für Alternativen bleibt. Handelt es sich also tatsächlich um eines der letzten großen Tabus?

Die Liste der ignoranten und diskriminierenden Zitate von prominenten Spielern, Trainern und Funktionären ist lang, sie sollen in diesem Buch keine Plattform finden. Beispielhaft sei hier Christoph Daum genannt, der in einer Fernsehdokumentation im Mai 2008 Schwule in Verbindung mit Kinderschändern gebracht hat. Die Aufregung war groß, eine akzeptable Entschuldigung blieb lange aus. Oder die unsägliche Bemerkung Frank Rosts: „Ich dusche immer mit dem Arsch zur Wand.“ Marcus Urban kann über solche geistigen Tiefflüge nur lachen, er hatte in seinem Leben ganz andere Sorgen. Seine Biographie soll nun helfen, ein wenig Licht in das schwarze Loch zu werfen. Die Geschichte ist nur in Teilen repräsentativ für die Probleme schwuler Fußballer die eine Karriere im Schneckenhaus führen müssen. Marcus hat eine traumatische Kindheit hinter sich, die Folgen erhöhten den Druck zusätzlich.

In den vielen Interviews, die für das Schreiben dieses Buches erforderlich waren, im Gnosa, in seiner Wohnung in Barmbek oder an seiner Arbeitsstelle, stockte Marcus mehrfach der Atem. Er hatte Tränen in den Augen, dann brauchte er eine Pause, hin und wieder fing er an zu lachen oder starrte grinsend und verträumt auf einen Punkt. Manchmal merkte er erst nach neunzig Minuten, dass vor ihm ein Wasserglas stand, das er noch nicht angerührt hatte. Zu den Treffen erschien er nicht einmal zu spät, seine Unterlagen waren geordnet, wichtige Gedanken notierte er sich sofort. Es geht um seine Geschichte, seine Erinnerungen, die er loswerden und zugleich verarbeiten möchte. Diese Biografie soll nicht nur ratlosen Spielern als möglicher Leitfaden dienen – sie soll ihm selbst helfen.

Die Massenmedien haben Homosexualität im Fußball als ein Thema entdeckt, mit dem sich Auflage und Quote erzielen lässt. Immer wieder wird der Gegensatz zu Politik und Kultur herausgestellt. Der Fußball verblasse als archaisches Feld der Ewiggestrigen, so der verbreitete Eindruck. Doch ist der Unterschied wirklich so groß? Ist die Politik im Allgemeinen tolerant, weil sich in Klaus Wowereit, dem Regierenden Bürgermeister Berlins, in Ole von Beust, dem Ersten Bürgermeister Hamburgs, oder in Guido Westerwelle, dem Vorsitzenden der FDP, drei bundesweit bekannte Politiker als Schwule bekennen? Sind Kunst, Kultur und Unterhaltung frei von Vorurteilen, weil Anne Will, Hella von Sinnen, Dirk Bach, Thomas Hermanns oder Georg Uecker kein Geheimnis aus ihrer Homosexualität machen? Ist das Verhältnis so einfach zwischen Fußball und dem Rest der Gesellschaft, zwischen Schwarz und Weiß?

Ist es nicht. Nur wenige Outings waren freiwillig, oft blieb den Prominenten keine andere Wahl angesichts der Gerüchte und des öffentlichen Drucks. In der Unterhaltungsbranche sind kaum Charakterschauspieler oder politische Kabarettisten als homosexuell bekannt, in der Wirtschaft kaum Topmanager. „Die Gesellschaft ist nicht per se liberaler geworden dadurch, dass die Herren von Beust, Westerwelle oder Wowereit als schwul bekannt sind“, sagte Klaus Wowereit der Wochenzeitung Die Zeit. „Die Probleme des einzelnen Homosexuellen sind damit nicht leichter geworden.“

Auch Wowereit oder Westerwelle müssen sich schwulenfeindliche Witze anhören, nicht immer haben sie es leicht in ihrer jeweiligen Partei. Homosexualität wird allenfalls geduldet, als Normalität wird sie noch lange nicht angesehen. Der Fußball ist daher keine Insel der Ignoranz. Auf den Tribünen sowie auf dem Spielfeld treten Homophobie, Klischees und Ressentiments einer ganzen Gesellschaft eher verschärft auf. Studien belegen, dass die Ausgrenzung gesamtgesellschaftlich zwar zurückgeht, aber noch lange nicht der Vergangenheit angehört. So soll die Selbstmordrate bei homosexuellen Jugendlichen viermal so hoch sein wie bei heterosexuellen.

Marcus Urban wird von Journalisten oft gefragt, ob er schwule Bundesligaspieler kenne, oder sogar Nationalspieler. Diese Annäherung zeigt, dass es in vielen Medien nicht um Aufklärung und Bewusstseinsbildung geht, sondern um Voyeurismus und Schlagzeilen. So mancher Boulevardreporter hat Spielern schon Geld für ein Coming-out angeboten, andere halten entlarvende Fotos zurück, im Gegenzug fordern sie von den Betroffenen exklusive Informationen. Das Thema ist jedoch nicht von weltbekannten Namen abhängig, Personenkult würde die Inhalte nur überdecken.

Neben der eindringlichen Lebensgeschichte von Marcus Urban will dieses Buch in Exkursen weitere Einblicke bieten. Es will verdeutlichen, warum das Wort „schwul“ schon in Jugendmannschaften zu den gängigen Schimpfwörtern zählt. Es will erklären, warum schwullesbische Sportvereine und Fanklubs so wichtig sind. Es will die schwierige Arbeit eines Psychologen dokumentieren, der homosexuelle Spitzensportler betreut. Und es will einen kritischen Blick auf die Rolle der Funktionäre werfen, die sich erst allmählich für Schwule und Lesben im Fußball zu interessieren beginnen.

Natürlich müssen sich Manager von Klubs und Verbänden die gleiche Frage stellen lassen, wie sie Politiker vor Jahren haben hören müssen: Warum erst jetzt? Der Paragraph 175, der Homosexualität unter Strafe gestellt hatte, wurde erst 1994 endgültig aus dem deutschen Strafgesetzbuch gestrichen. In Satzungen der großen Bundesligavereine wird kein Wort über die Bekämpfung von Homophobie verloren. Marcus Urban möchte mit seiner Erzählung helfen, das zu ändern. So wie sich der Hamburger Stadtteil St. Georg gewandelt hat, so kann sich auch der Fußball verändern. Marcus kann mit seinem Freund Hand in Hand durch die Lange Reihe spazieren. Niemand nimmt daran heute Anstoß, das war nicht immer so.