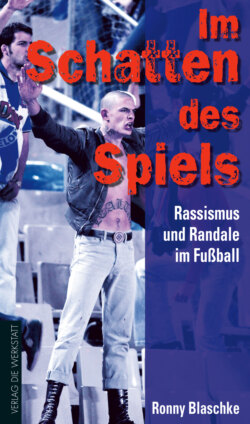

Читать книгу Im Schatten des Spiels - Ronny Blaschke - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление1Sehnsucht nach Schmerz

Toni Meyer verbrachte sein erstes Leben als brutaler Hooligan – in seinem zweiten sorgt er dafür, dass Jugendliche nicht den gleichen Weg gehen

Toni Meyer ist 15 Jahre alt, als es zum ersten Mal passiert. Er sitzt in einer Straßenbahn in Köln, stolz trägt er seinen rotweißen Schal und seine Kutte. Der schmächtige Teenager ist Fan des FC Bayern. Zum zweiten Mal begleitet er seine Mannschaft zu einem Auswärtsspiel. Er hat bereits einige Geschichten gehört. Von den Großen, den erfahrenen Fans. Aber erlebt hat er selbst noch nicht viel. Einmal haben ihm zwei Stuttgarter die Mütze geklaut, und den Schal, doch das war nicht der Rede wert.

Die Straßenbahn in Köln ist gut gefüllt, plötzlich kommt sie zum Stehen. Die Türen öffnen sich. Einige Kölner stürzen hinein, 40, vielleicht sind es 50. Sie prügeln auf die Bayern-Fans ein und versprühen Tränengas. Toni Meyer erleidet einen Schock. Bevor er wieder klar denken kann, sind die Kölner verschwunden. Er muss sich übergeben. Zwei, drei Minuten später ist er nur noch wütend und aggressiv. Was er noch nicht wissen kann: Er wird noch oft wütend und aggressiv sein.

Mehr als zweieinhalb Jahrzehnte sind seit diesem Tag vergangen. Toni Meyer, der seinen wahren Namen nicht nennen möchte, ist Anfang 40. Er ist noch immer schlank und sportlich. Sein mittellanges Haar verbirgt er unter einer hellbraunen Schirmmütze. Sein Gewicht hält er seit Jahren, sagt er, 72 Kilo, verteilt auf 1,84 Meter. Toni Meyer sitzt in einem kleinen Wirtshaus im Zentrum von München. Er isst Salat und trinkt Orangensaft. Er arbeitet inzwischen für eine soziale Einrichtung: Er soll verhindern, dass Jugendliche auf dumme Gedanken kommen. Ausgerechnet er, muss man hinzufügen. Toni Meyer, dieser umgängliche, aufgeweckte Typ, hat ein Viertel seines Lebens als Hooligan verbracht. „Ich habe die Gewalt gebraucht“, sagt er. „Das war wie eine Sucht.“ In seiner Betonung liegt keine Bestürzung. Toni Meyer schildert seine Karriere als Schläger so entspannt wie einen Sommerurlaub. „Warum auch nicht?“, fragt er. „Für mich war das normal.“ Irgendwann empfinde man die eigenen Süchte nicht mehr als böse Überraschung.

Wie entwickelt man sich zu einem Hooligan? Toni Meyer kann das nicht auf Anhieb beantworten. Aber die gängigen Klischees darf man auf ihn nicht anwenden. Er ist in den 1970er Jahren als Einzelkind in einem gutbürgerlichen Umfeld aufgewachsen, in Berg am Laim, im Osten von München. Sein Vater hatte eine eigene Schreinerei, seine Mutter blieb zu Hause und versorgte die Familie. Toni Meyer lächelt, er weiß, welche Frage sich nun anschließt. Ob er von seinen Eltern geschlagen wurde? „Manchmal hat es von Mutter eine „Watschn“ gegeben. Aber das war doch normal.“ Seine Kindheit war frei von Gewalt. So paradox es klingen mag, aber vielleicht war das sein Problem. Toni Meyer kam früh in die Sturm- und Drangphase, früher als seine Freunde. Die Schule fand er langweilig, er konnte nicht stillsitzen, entsprechend schlecht waren seine Zensuren. Auf die Zeltlager mit den Pfadfindern in Österreich hatte er schnell keine Lust mehr. In andere Vereine zog es ihn auch nicht. Er wollte sich nicht unterordnen und die Befehle eines Fremden ausführen, das war ihm zuwider. Er suchte größere Herausforderungen, er suchte den Kick. Das Kribbeln.

Am Anfang verlief die Suche noch harmlos. Er schubste seine Mitschüler auf dem Schulhof. Sprang von allen möglichen Erhöhungen. Fuhr mit dem Moped ohne Führerschein über die Wiesen. Irgendwann merkte er, dass der Alltag ihm keine Spannung mehr bot. Er wählte eine fremde Bühne: den Fußball. Sein Vater hatte ihn vor Jahren ins Grünwalder Stadion mitgenommen, zu den Heimspielen von 1860 München. Aber das war nicht seine Welt. Toni Meyer wollte zum FC Bayern. Mit 13 stand er zum ersten Mal in der Südkurve des Olympiastadions, im Block der treuesten Fans. Anfangs ganz unten in der ersten Reihe, die Nasen ans Zaungitter gepresst. Voller Ehrfurcht schaute er auf die oberen Ränge zu den älteren Anhängern. „Es war die erste Stufe auf der Leiter.“ Toni Meyer wusste damals nicht, was ihn erwartet. Seine Eltern waren da anders, sie suchten keinen Reiz, sie mussten nicht verreisen, um glücklich zu sein. Der Sohn jedoch liebte das Überraschende. In der Fremde fühlte er sich heimisch.

Wenn Fäuste fliegen: Hooliganismus in der Hamburger Innenstadt.

Wenn Fans feiern: Die Südkurve im Münchner Olympiastadion unterlag einer strengen Hierarchie.

1981. Sein erstes Auswärtsspiel mit dem FC Bayern führte Toni Meyer mit zwei Freunden nach Frankfurt. Die 15-Jährigen hingen sich an eine größere Fangruppe, in der Masse fühlten sie sich stark. Sie durchquerten das Rotlichtviertel, sahen Prostituierte und Junkies. Zwei Stunden später standen sie im Waldstadion in der Gästekurve. Toni Meyer sah kaum etwas vom Spiel, er wirkte verloren zwischen den schwitzenden Leibern. Ein Becher Bier landete in seinem Nacken, auf seiner Schulter drückte jemand eine Zigarette aus. Fußball kann grausam sein, dachte er sich. Oder schaurigschön. Toni Meyer lernte einige kennen, die in der Szene etwas zu sagen hatten. Er hörte viele Geschichten. Von brutalen Schlägereien und einmaligen Adrenalinstößen. Seine Neugier wuchs. In Frankfurt war noch alles harmlos, niemand kam zu Schaden. Doch der Fußball wird ihn nie wieder loslassen.

Toni Meyer schildert diesen Tag sehr bildhaft, wie alle seine Anekdoten. Er nutzt seinen ganzen Körper. Wippt hin und her, malt mit dem rechten Zeigefinger Figuren in die Luft. Anfang der 1980er Jahre hat alles begonnen. Er trat dem Fanklub Südkurve 73 bei, kaufte sich eine Dauerkarte für das Olympiastadion, und auch auswärts war er meistens mit dabei. Irgendwann, er war noch nicht volljährig, entdeckte er den Alkohol für sich. An manchen Wochenenden schnallte er sich im Gesellschaftswagen des Zuges mit seinem Gürtel an der Theke fest. Er soff bis zur Bewusstlosigkeit, Bier, Whiskey und Wodka. Wenn er Stunden später in einer Ecke des Waggons aufwachte, schüttelte er sich kurz und robbte zurück an die Bar. „Für fast zwei Jahre war das Saufen wichtiger als der Fußball“, erzählt Toni Meyer und schüttelt verlegen den Kopf. Als würde er es bereuen.

Toni Meyer hatte sich Respekt erarbeitet, im Fanblock und an der Theke. Er war aufgestiegen in der Hierarchie der Südkurve. Der Rückhalt gab ihm ein Gefühl der Stärke. Danach hatte er sich gesehnt: Anerkennung in einer Gruppe. Ohne Korsett, ohne Vorschriften. Dieser Glaube an eine neue Freiheit hat ihn ein wenig übermütig werden lassen. Zu dieser Zeit machte er seine ersten Erfahrungen als Fußballrowdy. Er prügelte sich mit gegnerischen Fans und beleidigte Polizisten. Die ersten Strafanzeigen flatterten ins Haus. Der Oberbegriff Hooligan schwappte aus England nach Deutschland. Toni Meyer brauchte eine Weile, um sich an diese Bezeichnung zu gewöhnen. Er war gut informiert, durch seine Kontakte kam er an britische Fanzeitschriften heran.

Dokument einer„Schulungsfahrt“: Ticket aus Birmingham.

Aber Hooligan? Das klang für ihn wie der missratene Name einer Kasperlefigur. „Der englische Mob“ jedoch hatte ihn schon lange fasziniert. „Die Stärke, der Zusammenhalt“, sagt er, das musste er sich mit eigenen Augen anschauen. Mitte der 1980er Jahre reiste er mit Freunden nach England, nach Chelsea, Millwall oder Nottingham. Er nannte das Schulungsfahrt: „Wir haben uns inspirieren lassen.“ Einmal geriet Toni Meyer mit Fans aus Birmingham in eine Schlägerei, ansonsten hielt er sich zurück. England war eine Nummer zu groß für ihn. Noch. In der Heimat ging es jetzt erst richtig los.

In Deutschland formierten sich im Schatten der Profiklubs berüchtigte Gruppen. Die „Gelsenszene“ in Gelsenkirchen, die „Adlerfront“ in Frankfurt, die „Red Devils“ in Nürnberg oder „Endsieg“ in Berlin. Auch in München wurden Fans von der Welle des englischen Hooliganismus erfasst, die nun über Europa rollte. Zahlenmäßig konnten sie nicht mit der Konkurrenz aus dem Westen mithalten. Deshalb schlossen sich 1986 Gleichgesinnte aus den verfeindeten Lagern des FC Bayern und des TSV 1860 zusammen. „Das hat am Anfang großen Krach gegeben“, sagt Toni Meyer. Den Namen der Gruppe möchte er nicht verraten. Der harte Kern bestand aus 30 bis 40 Personen, manchmal kamen auch 100 zusammen. Alkohol war nun vor den Schlägereien tabu, niemand durfte geschwächt werden. Auch die äußere Erscheinung wandelte sich. Toni Meyer legte Schal und Trikot in den Schrank. Er trug Bomberjacke, enge Röhrenjeans, Allround-Turnschuhe – und „Vokuhila“. Die ganze Gruppe sah so aus: wie eine militärische Einheit.

Eines will er an dieser Stelle klarstellen. „Wir waren unpolitisch, nicht rechts und auch nicht links. Wir wollten nur die stärkere Gruppe sein und die Farben unserer Stadt verteidigen.“ Er kann sich gut an die Typen mit den rasierten Schädeln und den braunen Bunthosen erinnern. Sie standen vor den Stadiontoren, verteilten Prospekte und suchten neue Mitglieder für ihre rechtsextremistischen Parteien. „Uns hat das kalt gelassen“, sagt Toni Meyer. Der politische Hintergrund der Hooligangruppen war von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Die meisten waren unpolitisch. In Gelsenkirchen mischten viele Türken mit, in Karlsruhe Kroaten und Serben, in München gehörten zwei Farbige der Szene an. In West-Berlin dagegen war die Zahl der Rechtsradikalen groß. Toni Meyer ging es nicht um politische Botschaften, ihm ging es um Gewalt. „Der Spielplan bestimmte unseren Gegner, fast an jedem Wochenende hatte es gekracht.“ Der Fußball war eine Zeitlang nicht mehr das wichtigste. Er war Begleitmusik, Mittel zum Zweck.

In den ersten Monaten herrschte Anarchie. Regenschirme dienten als Schlaginstrumente, Zeitungen wurden zusammengerollt und verwandelten sich in Knüppel. Einige Wahnsinnige warfen Steine, Flaschen, Leuchtkugeln und Dartpfeile. Erst dann kamen die Fäuste ins Spiel. Diese lebensgefährliche Prozedur wiederholte sich Woche für Woche, die Abläufe waren stets die gleichen. Jede Gruppe hatte einen Anlaufpunkt. Vor den Spielen des FC Bayern im Ruhrgebiet beispielsweise trafen sich die Münchner Hooligans in der Düsseldorfer Altstadt. Es gab keine Handys, es gab kein Internet. Späher wurden in die gegnerischen Lager entsandt, meistens waren es die Jüngeren, die am Bodensatz der Hierarchie auf den Aufstieg warteten. Manchmal verbündeten sie sich mit anderen Gruppen. Der FC Bayern pflegt seit Jahren eine Fanfreundschaft mit dem VfL Bochum. Irgendwann setzte sich der Mob in Bewegung, es ging weiter nach Gelsenkirchen oder Dortmund. Am Bahnhof des Zielortes warteten die Kontrahenten: In der Regel waren es blutige Empfänge. In München verhielten sie sich dagegen meist unauffällig. Die Regierung unter Franz-Josef Strauß hatte straffe Regeln eingeführt.

Toni Meyer fand Gefallen an seinem neuen Lebensinhalt. Wie die meisten seiner Mitstreiter bediente er nicht die Klischees. Er war kein sozial frustrierter Betonkopf. Selbst Anwälte und Ärzte flüchteten als Hooligans aus dem normalen Leben. Toni Meyer hatte seine Lehre als Schreiner in München vor Jahren abgeschlossen. Berauschend waren seine Noten nicht, doch das war ihm egal. Er schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch, arbeitete auf dem Bau oder als Lagerist. Karriere machen wollte er nicht. Noch nicht. Für eine längere Beziehung blieb keine Zeit, mit seinen Gedanken war er ohnehin woanders. Die Gruppe war ihm wichtig. „Die Loyalität.“ Adrenalin ist eine der stärksten Chemikalien im menschlichen Körper. „Ich habe das gebraucht. Der Alltag war wie weggeblasen“, sagt Toni Meyer und klingt wie ein Alkoholiker, der seine Sucht inzwischen besiegt hat. „Als Hooligan habe ich gemerkt, dass ich lebe, egal, ob ich ausgeteilt oder eingesteckt habe.“ Ihm sei klar, dass sich das für Unbeteiligte sehr seltsam anhören muss.

Bald kannte jeder jeden in der Szene. Die Duelle wiederholten sich. Es kam Routine in das Leben der Schläger. Und mit der Routine wuchs die „Fairness“. Wurfgeschosse wurden zunehmend als unehrenhaft angesehen, als einzige Waffe war der Körper bestimmt, allerdings hielten sich nicht alle an diesen Kodex. Toni Meyer zählte nun zu den erfahrenen Kräften, in einem halben Jahrzehnt war er bis an die Spitze der Hierarchie vorgedrungen. Die Hooligans sahen sich als Elite der Fanszene. Sie kleideten sich kostspielig, trugen „Chevignon“-Jacken und Marken-Sportschuhe. „Wir waren ein bisschen arrogant und haben uns als das Nonplusultra gesehen“, berichtet Meyer. „Mit den besoffenen und grölenden Kuttenfans wollten wir nichts mehr zu tun haben.“ Der Fanblock, der Alkohol, die schwitzenden Leiber, war nicht mehr seine Welt. Die Hooligans nahmen auf der Haupttribüne Platz, neben den Ehrengästen. Sie verhielten sich unauffällig, ihre Spielfelder waren woanders. „Die Polizisten haben oft weggeschaut. Sie wussten, dass wir keine Unbeteiligten vermöbeln wollten.“

Höhepunkt einer Hooligan-Laufbahn: Toni Meyer wird das Länderspiel 1989 in Rotterdam niemals vergessen.

Toni Meyer war noch immer nicht gesättigt: „Ich habe mich wie ein Junkie hoch dosiert, ich wollte mehr, immer mehr.“ Wieder suchte er die unbekannten Nischen. Den Nervenkitzel. Er reiste mit seinen Münchner Kollegen ins Ausland, folgte dem FC Bayern zu den Spielen im Europapokal und der deutschen Nationalmannschaft zu brisanten Länderspielen. Gegen England oder die Niederlande wurden die Feinde aus der Heimat plötzlich zu Verbündeten. Für wenige Stunden war der Hass vergessen. Hooligans aus München, Dortmund oder Hamburg bildeten plötzlich einen Mob. So war es bei der Europameisterschaft 1988 in Deutschland. Und so war es auch beim Spiel der DFB-Auswahl gegen die Niederlande am 26. April 1989 in Rotterdam. Toni Meyer bezeichnet diesen Tag als Höhepunkt.

Schon Wochen vorher war klar, dass es in Rotterdam nicht friedlich zugehen würde. Die Zeitungen waren gefüllt mit Schreckensszenarien. Und sie sollten Recht behalten. Am Spieltag herrschte Chaos in der Innenstadt. Autos mit deutschen Kennzeichen wurden attackiert. Rauchbomben flogen durch die Straßen, an jeder Ecke gab es Schlägereien. Fensterscheiben zersprangen, Gitterstäbe wurden aus ihren Verankerungen gerissen. 500 Deutsche befanden sich in Rotterdam. Toni Meyer hastete durch die Gassen. Er wurde von Niederländern gejagt, er blickte sich um und spürte, wie der Schweiß seinen Rücken hinunterrann. Das war es, wonach er sich gesehnt hatte, „das ist der Kick“. Plötzlich wurde ein Deutscher neben ihm von einem Pflasterstein getroffen. Er sackte zusammen, blutete, zitterte am ganzen Körper, als hätte er einen epileptischen Anfall. Wie ein Kriegsopfer zogen sie ihn über den Asphalt in einen geschützten Hauseingang. Toni Meyer wartete einen Moment, bis sein Mitstreiter versorgt war. Dann stürzte er zurück in die Gasse und hastete weiter.

Das Katz-und-Maus-Spiel setzte sich fort. Wer die Katze war und wer die Maus, wurde an jeder Ecke aufs Neue verhandelt. Toni Meyer geriet in einen Hinterhalt, er sah nur noch fremde Gesichter. Gegner. Ihm blieb nur eine Möglichkeit: Er holte einen orangefarbenen Schal aus seiner Jackentasche, den er einem Niederländer Minuten zuvor gestohlen hatte. Für einen Moment fiel er in der aufgebrachten Masse nicht auf. Bis er etwas gefragt wurde – und nicht antworten konnte. Er war ertappt, und schon zog ein Niederländer ein Messer. Toni Meyer stand starr, seine Gesichtszüge gefroren, zum ersten Mal in seinem Leben verspürte er Todesangst. Bevor Schlimmeres passierte, setzte er sich in Bewegung. Er lief, so schnell er konnte, und flüchtete in den Hauptbahnhof, wo viele deutsche Hooligans „eine Pause einlegten“. Er zitterte am ganzen Körper und atmete tief durch. Kurz darauf drückten ihm Freunde ein paar Bierdosen in die Hand. War seine ewige Sehnsucht nach Schmerz nun gestillt?

Toni Meyer überlegte nicht mal eine Sekunde. Minuten später stand er wieder draußen auf der Straße und prügelte sich mit niederländischen Fans. Satt war er noch lange nicht. Manche würden es als krank bezeichnen, als pervers, aber in diesem Moment glaubte er tatsächlich daran, Geschichte zu schreiben.

Der amerikanische Journalist Bill Buford kann das bestätigen. Er hatte englische Hooligans jahrelang begleitet und bei Krawallen irgendwann selbst Agressionen entwickelt. In seinem Buch „Geil auf Gewalt“ schildert er seine persönlichen Erfahrungen: „Ich spüre die Lust, ihn von hinten beim Hals zu packen und zuzudrücken, bis sein Atem aussetzt. Ich bin überzeugt, es ist ein echtes Bedürfnis und nicht nur eine gewalttätige Phantasie.“ Die Aggressionen hatten ihn vollkommen eingenommen. Er bezeichnete sie als „Die Erfahrung absoluten Erfülltseins“.

Zeugnis der Aggression I: Mehrfach erhält Toni Meyer ein bundesweites Stadionverbot.

Fast 20 Jahre nach den Krawallen in Rotterdam bekommt Toni Meyer noch immer eine Gänsehaut. Es war die heftigste Zeit des Hooliganismus und die heftigste Zeit in seinem Leben. Er hatte es geliebt, am Morgen danach in die Zeitungen zu schauen. Die beängstigenden Bilder und Schlagzeilen waren Zeugnisse seiner Aggression. Seine Eltern hingegen waren tief enttäuscht, wenn wieder eine Anzeige im Postkasten landete. Er muss lange überlegen, um die Gesamtsumme der Strafgelder zu errechnen. Vielleicht waren es umgerechnet 10.000 Euro, die er an Gerichte und Geschädigte zahlen musste, vielleicht waren es mehr. Die klassischen Vergehen waren Landfriedensbruch und Körperverletzung. Zweimal erhielt er eine Bewährungszeit, drei Jahre und zwei Jahre. In dieser Zeit hielt er sich bedeckt. So gut es eben ging. Manchmal stand er auf dem Fernsehturm in München und beobachtete, wie seine Kollegen ihre Gegner vor sich her trieben. Ein Mal war er drei Wochen im Jugendgefängnis. „Jede Sekunde ohne Freiheit ist schlimm.“

Zeugnis der Aggression II: Insgesamt rund 10.000 Euro bezahlt Toni Meyer an Strafen

Geändert hatte sich Toni Meyer danach nicht, trotz der vielen Platzwunden und Knochenbrüche, die seine Sucht dokumentierten. Die Tournee der Torturen ging weiter. Er reiste zur WM 1990 nach Italien und zur EM 1992 nach Schweden. Er trat 1994 in Paris mit 60 Verbündeten gegen 400 Hooligans von St. Germain an. Zwei Jahre später rächten sie sich an derselben Stelle für den ungleichen Kampf. Toni Meyer hatte noch immer nicht genug. Er suchte sich neben dem Fußball andere Nischen, in denen er sich austoben konnte. Mit Freunden fuhr er zu den Mai-Demonstrationen nach Berlin und prügelte sich mit Polizisten. Dahinter verbarg sich keine politische Haltung, betont Toni Meyer: „Ich wollte nur Spaß.“ Für die Polizisten war es dagegen bitterer Ernst.

Ein Jahrzehnt dauerte sein Leben als Hooligan nun schon. Als er 30 wurde, begann er zaghaft über seine Zukunft nachzudenken. Sollte der Bundesligaspielplan auf ewig seinen Alltag bestimmen? Sollte er sich noch mit 40 vor einem Richter verantworten müssen? Toni Meyer diskutierte viel mit seinen Freunden, er merkte, dass seine Sucht nach Schmerz nachgelassen hatte. Plötzlich vermisste er eine feste Beziehung, obwohl er niemals eine gehabt hatte. Mit 27 war er Vater eines Sohnes geworden, doch mit der Mutter blieb er nicht lange zusammen. Er wollte sich nun mehr um das Kind kümmern. Er spürte seine Verantwortung, seiner Familie und sich selbst gegenüber. Zum ersten Mal ließ er sich nicht von Endorphinen steuern, zum ersten Mal dachte er an seine Gesundheit: „Das war ein Reifeprozess. Jetzt sind alle Entzugserscheinungen überwunden.“

So wie Toni Meyer sich veränderte, so veränderte sich auch die Szene der Hooligans. Die Stadien wurden sicherer, durch Blocktrennung und Kamerasysteme, die Strafen wurden drastischer. Sozialpädagogen aus Fanprojekten kümmerten sich zunehmend um jugendliche Fans. Der klassische Hooliganismus aus England, so wie ihn Toni Meyer hautnah erlebte, trat in einen Auflösungsprozess. „Heute bestimmt nicht mehr der Spielplan den Gegner, heute bestimmen die Kontakte den Gegner.“ Manchmal trifft er Schläger der neuen Generation, das lässt sich nicht vermeiden. Dann werden ihm die Geschichten brühwarm aufgetragen. Toni Meyer hat noch immer einen gewissen Status in der Szene, auch wenn er das gar nicht will. Die Münchner Hooligans verabreden ihre Schlägereien per Handy. Sie treffen sich wie die meisten anderen in Deutschland in der Abgeschiedenheit. In Waldstücken, auf Wiesen oder in Industrieanlagen. Das oberste Ziel: Die Polizei darf nichts mitbekommen. Gleichstarke Gruppen stürmen aufeinander los. Eine, maximal zwei Minuten dauert so ein Kampf. Manchmal stellen sie sich ein zweites Mal auf. Studenten, Ärzte, Arbeiter oder Polizisten. Der Fußball ist weit weg.

Toni Meyer hat die Seiten gewechselt, er ist nur noch Theoretiker. Er arbeitet jetzt in einer sozialen Einrichtung, die sich um Jugendliche kümmert. Er, der die Gewalt so sehr liebte, sorgt nun dafür, dass andere ihr nicht verfallen. Er hat schon viele Jugendliche vom falschen Weg abgebracht. Er wirkt auf sie ein, spricht mit ihnen und versucht Lösungen zu finden. Wenn jemand in Schwierigkeiten ist, versucht er den Schaden zu begrenzen. Er begleitet junge Straftäter zu den Gerichtsverhandlungen, andere besucht er zu Hause oder im Gefängnis. Immer wieder hört er die gleichen Geschichten. Von Gewalt-, Drogen und Eigentumsdelikten. Toni Meyer will seine Problemfälle nicht aufgeben. „Man darf ihnen nicht das Gefühl geben, dass sie keine Perspektive haben“, sagt er. Sätze wie diese hören die Jugendlichen oft. Doch aus seinem Mund, sagen sie, klingen sie ein bisschen glaubwürdiger. Mit großer Freude spricht er über sein zweites Leben. Bereut er sein erstes? Toni Meyer schiebt seinen Teller in die Mitte des Tisches. Er überlegt einen Moment. „Warum sollte ich das bereuen?“, fragt er zurück. „So habe ich damals empfunden.“ Er geht offensiv mit seinen Erinnerungen um, er möchte sie in einem Buch veröffentlichen. Das Manuskript hat er fertiggestellt. Nur die Suche nach einem Verlag gestaltet sich schwierig. Viele wollen ihm kein Forum bieten. Nicht ohne kritische Einordnung. Toni Meyer wird weitersuchen.

Bleibt eine letzte Frage. Vermisst er die Adrenalinstöße? „Nein“, sagt er. Manchmal machen sich die alten Reflexe bemerkbar. Wenn seine Freundin von jemandem angesprochen oder schief angeschaut wird, ertappt sich Toni Meyer manchmal dabei, wie die Lust wieder in ihm aufsteigt. Doch er kann sich beherrschen. Er holt sich den Kick nun woanders. In seiner Freizeit geht er surfen, fährt Motorrad, Kajak und Snowboard. Oder er geht ins Sportstudio und boxt. Ganz legal. Zum FC Bayern geht er nicht mehr regelmäßig, in der Hierarchie der Fankurve beansprucht er keinen Platz mehr.

Das Handy von Toni Meyer klingelt. Sein Sohn teilt ihm mit, dass er krank geworden ist und nicht zum Nachhilfe-Unterricht gehen kann. Toni Meyer wird ihn bei der Lehrerin abmelden. Er redet gern über seinen Sohn, er ist sehr stolz auf ihn. „Er befindet sich gerade in einem schwierigen Alter.“ Ob sich der Junge schon geschlagen hat? „Nein!“ Die Antwort kommt ohne Zögern. „Und darüber bin ich sehr froh.“ Toni Meyer kennt die Geschichten von Gewalt, Schmerz und seltsamen Süchten. Er muss sie nicht noch einmal hören. Erst recht nicht von seinem eigenen Sohn.