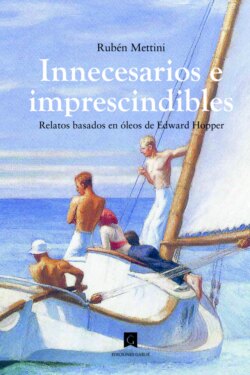

Читать книгу Innecesarios e imprescindibles - Rubén Mettini - Страница 8

Añoranzas del río

ОглавлениеValencia (España) - Colonia del Sacramento (Uruguay).

A comienzos de la década del noventa

Eduardo me quiere. Estoy segura. Pero ama mucho más su oficio. Vive por él. Todo lo otro, incluso los amigos y yo misma, pasamos a un segundo plano. Necesita estar sus ocho horas diarias encerrado en su estudio, sumergido en sus novelas. Si no estamos de viaje, desayuna a las ocho y se pone a trabajar desde las nueve hasta la una. Entonces lo veo aparecer. Tomamos un vermut. Yo, a veces, tomo dos vermuts para entonarme. Si está demasiado preocupado por su trabajo, me habla de sus personajes. Con frecuencia, pierdo la línea divisoria entre la realidad y la ficción porque sus protagonistas viven entre nosotros como seres reales. Ya he preparado el almuerzo y, a las dos, comemos juntos. Intento aprovechar esa hora para tenerlo cerca, porque realmente lo necesito. Necesito su compañía, estoy demasiado sola. La hora se hace corta pues, a las tres, vuelve al estudio hasta las ocho de la noche.

Algunos días damos un paseo por la ciudad. Valencia me gusta. Ya llevamos muchos años viviendo aquí, pero sigo echando de menos la ciudad donde nací. Es difícil que volvamos en los próximos años. La editorial y su agente literaria están en Madrid y Eduardo quiere estar cerca para controlar sus ediciones. Hace seis años que no viajo a Uruguay… De noche sueño con Colonia. Veo desde una ventana el Río de la Plata muy ancho, bajando rápido, con sus aguas de color marrón, aunque a mí me parecen bellas. Y me demoro contemplando la vegetación exuberante. Las raíces de los árboles son tan gruesas que rompen las aceras. No podré volver. No quiero viajar sola. Pareciera que mi ciudad solo tomaría sentido si Eduardo está conmigo. Cuando estamos juntos, tengo la impresión de que la realidad se configura. Usted pensará que soy una mujer dependiente de mi marido. Tal vez hay algo de patología en un comportamiento así, pero desde que me casé, apoyé mi vida en él. Es como si Eduardo tuviera la fuerza suficiente para hacernos existir a los dos. Es un poco frío, sí. Es su forma de quererme. Algo distante. Necesitaría que a veces me abrazara, se acercara a darme un beso. Es imposible. Los gestos de afecto le parecen cursis. Tiene pavor a ser un intelectual cursi. Y yo no le pido nada para no conflictuarlo. Lo admiro y sé que sus libros están por encima de mí y de todos. Cuando leo una crítica de una novela suya en un diario o un estudio de un doctorando de una universidad americana, no puedo creer que el autor de quien hablan sea el hombre que tengo a mi lado cada día. Sé que admira mi belleza, aunque ya paso de los cincuenta y no soy una adolescente.

Me acuerdo de que, en los primeros años de matrimonio, cuando aún vivíamos en Uruguay, quería que me vistiera muy elegante para las fiestas que celebrábamos en casa de los amigos. Incluso echaba un vistazo a mis vestidos, mis blusas, mis abrigos y elegía lo que debía ponerme. A veces, llegaba con un regalo para mí. Una camisa de verano o un par de medias cristal, como se usaban en aquella época. Yo salía de casa sabiendo que él se sentía orgulloso de mi atractivo. Tal vez usted piense que, en esas reuniones de escritores, yo era un objeto meramente decorativo, pero me sentía feliz así. En algunos momentos, quería intervenir, pero Eduardo prefería que permaneciera callada, que respondiera con monosílabos, que no tuviera el atrevimiento de iniciar una charla o desarrollar un pensamiento. Hoy diría que su comportamiento era machista. En los años sesenta, en Uruguay, era natural que una mujer fuera la compañera ideal de un hombre. Ideal por su discreción y su silencio. Y mucho más tratándose de reuniones de gente de letras. Lo amo profundamente y ese amor se ha mantenido inalterable a través de todos estos años de casados. Me siento una mujer afortunada de tenerlo a mi lado. Sí, ya es la hora. La llamaré para fijar el día de la próxima sesión.

Tengo que volver a pensar en mi infancia. A partir de los cincuenta, haya sido buena o mala, una la deja sepultada. La vida de hoy presenta demasiadas preocupaciones para pensar en mis padres… Él era un escocés emigrado a Uruguay. John Miller, de allí viene mi apellido inglés, aunque en Uruguay pasamos a usar el apellido del marido al casarnos. Desde la boda, pasé a ser Virginia Miller de Serrano. Papá tenía dinero, se dedicó a la importación de whisky. En un viaje de negocios a Colonia conoció a mi madre. Olga era ambiciosa y vio la oportunidad de escapar de su vida de penurias económicas. Tal vez nunca lo amó. No me interesa ahora preguntármelo… ¡Unas palabras suyas no podré olvidarlas, aunque quisiera! Un día, durante una agria discusión, cuando yo quería salir con mis amigas y ella me lo impedía, me confesó que nunca había deseado tener hijos, que había intentado abortarme. Entendí, entonces, que me había tratado con desprecio desde antes de que naciera… Mi padre era cariñoso, aunque tenía una mentalidad muy rígida, muy marcada por la religión. Yo lo veía poco, siempre estaba viajando. Mi madre lo ignoró. Su marido simplemente le sirvió para vivir bien. Ambos murieron hace años. No volví a Uruguay por sus funerales. Ya siendo pequeña, mi madre me decía casi siempre: «Pero ¡qué fea eres». Y yo realmente me veía fea ante el espejo. Me comparaba con mis amigas y notaba que ellas se arreglaban bien, eran mucho más hermosas. Además, los chicos iban, siempre, detrás de ellas. A mí me ignoraban. Nunca tuve pretendientes. Era la amiga fiel de los muchachos y de las chicas, la gran confidente. Todos venían a contarme sus penas de amores. Creí que me iba a quedar para vestir santos. Cuando a veces veo alguna de esas fotos de la escuela secundaria, a los catorce o quince años, me doy cuenta de que fui una chica desagradable a la vista, como si mis facciones estuvieran mal colocadas en la cara… Ahora que intento recordar esa época, me acuerdo de que, por las noches, lloraba en silencio en la cama. En carnavales iba a bailar a un club con mis compañeras y me quedaba todo el rato sentada en una silla. Ningún chico me sacaba a bailar y yo no podía soñar con los besos robados que les daban los novios a mis amigas. Ni siquiera me atrevía a nutrir ilusiones por algún compañero. Sabía de antemano que era inútil. Jamás ninguno me miraría. Siempre las otras despertarían su atracción antes que yo. A mis dieciocho años empecé a cambiar. Ni yo era consciente de mis cambios. Lo noté de una forma indirecta. Cuando ya había terminado la escuela secundaria, al cabo de un año, las compañeras volvimos a encontrarnos. Fue una sorpresa porque una a una, todas iban diciendo: «Virginia, ¡qué linda estás!». Preguntaban, haciendo broma, si me había hecho la cirugía estética y se reían. Yo me sentía igual que antes, pero evidentemente había cambiado. Llevaba muchos años encerrada en mí misma, insegura, callada, incapaz de afrontar a la gente y al mundo. De todos modos, el encuentro con ellas fue esencial. Empecé a verme con otros ojos. Me compré soleras y sandalias para el verano, polleras más cortas, camisas ceñidas y abrigos elegantes para el invierno. En casa no faltaba el dinero. Y así, de la noche a la mañana, como se acostumbra a decir, me volví atractiva. El cambio reforzó mi seguridad y mi carácter también empezó a cambiar. La chica callada, algo sosa, se volvió conversadora y desinhibida. En todos los años de estudio, me había refugiado en los libros. Leía todo lo que caía entre mis manos; sobre todo novelas. Los personajes femeninos me hacían soñar con otra vida y la vida soñada estaba a punto de comenzar…

Un día, el recuerdo permanece muy claro, fui a un centro cultural. El escritor Eduardo Serrano venía a Colonia a presentar una de sus primeras novelas. Empezaba a hacerse famoso. Me fascinó oírlo hablar. Me pareció tan inteligente y tan brillante. El libro se llamaba Rosas de otoño marchitas. El título parafraseaba el nombre de un vals que había sido famoso en los años treinta. Compré el libro y lo acerqué a mi nariz, como hacía siempre. Me encantaba el perfume inefable de las hojas nuevas. Me acerqué con el libro para que me lo firmara. Recordaré siempre que la dedicatoria decía: «En Rosas de otoño marchitas hallarás sentimientos que son tuyos y míos. Afectuosamente, Eduardo Serrano». La recordaré siempre porque leí una y mil veces esa dedicatoria. Enseguida le manifesté mi admiración y le di un beso en la mejilla. Nunca me había sentido tan atrevida. Eduardo se quedó sorprendido con mi descaro. Me acarició las manos al devolverme el libro después de firmarlo. Me puse a leerlo y lo terminé esa misma noche. No podía dejarlo. Entre sus personajes había una mujer que amaba profundamente a un hombre que no la correspondía, pero ella se sacrificaba por él. Sentí que mis sentimientos eran los que expresaba el libro, como decía la dedicatoria, aunque nunca había sentido ningún tipo de amor.

Al día siguiente, la Asociación Cultural preparó una especie de refrigerio para que los lectores charlaran con el autor. La editorial argentina que lo publicó estaba interesada en difundir su obra. Asistí al acto. Debíamos de ser unas quince personas bebiendo un refresco con uno de los pocos autores que despuntaban en el panorama literario uruguayo. Me acerqué a él con cierta desvergüenza. Intercambiamos unas palabras y me preguntó si podíamos encontrarnos alguna tarde, en Montevideo, para tomar un café y charlar de literatura. Los hechos se sucedieron con toda naturalidad. Empezamos a vernos. Yo viajaba ilusionada de Colonia a Montevideo para encontrarlo. Me sentí un ser pequeñito junto a un gigante que sabía infinidad de cosas. Él tenía veinticinco años y a mí me parecía una especie de deidad. Usted imagine a una chica que nunca había tenido ni pretendiente ni novio…

Cuando cumplí veinte años, me propuso matrimonio. Mi madre se alegró mucho. Ella también pensaba que me iba a quedar soltera… Fue la etapa más feliz de mi vida. Junto a él, me sentí mujer. Sí, era virgen. En esa época no era raro que una llegara virgen al matrimonio. Pasaron cinco años en que Eduardo lo era todo para mí. Aunque surgieron problemas cuando… ¡Ay, sí, ya se terminó el tiempo! Puedo hablar con tanta soltura con usted que me olvido de la hora.

Mi madre había sido cruel conmigo. Me subestimó, me hizo sentir insegura. Ya sé que todos los hijos se quejan de sus padres cuando tienen veinte años. Pero a mi edad ya tengo una visión clara de Olga. Y el insulto que me lanzó a la cara… que había querido perderme. No lo olvidaré nunca. El recuerdo de sus palabras despertó mis deseos de tener un hijo. En realidad, yo deseaba una hija. Con una niña podría corregir los errores que había cometido Olga conmigo. ¡Me sentía tan feliz en mi matrimonio! Se lo comenté a Eduardo. Él no lo deseaba. Estaba consolidando su carrera literaria y planeaba que dejáramos Uruguay. Soñaba con vivir en Madrid o Barcelona, donde el movimiento intelectual era intenso, donde podía publicar en editoriales importantes y dar a su obra la difusión que se merecía. No se veía viajando por Europa con un bebé o una niña pequeña, tal como yo soñaba. En un tema así, no quise dejarme convencer. Tenía veinte años y una llamada en mi interior me decía que necesitaba ser madre para sentirme realizada. Moví su voluntad y empezamos a intentarlo… Fue en vano. Nuestras relaciones sexuales quedaron sometidas a esta aspiración. Era infértil. Al cabo de dos años, viajamos a Europa. Era su sueño. También se había convertido en el mío porque estaba segura de que aquí encontraríamos médicos que pudieran tratar mi esterilidad. Nos instalamos en Madrid. Yo intuía que un hijo, además de mi alegría, sería una forma de asegurarme la compañía de Eduardo. Si era madre, nunca podría abandonarme.

Yo no podía gozar de los cortos viajes a París y a Londres, donde Eduardo se relacionaba con intelectuales europeos y con latinoamericanos exiliados. Mi cabeza estaba centrada en mi cuerpo yermo. Durante un par de años, hice tratamientos. No sirvieron de nada. No lo conseguí. Siendo tan joven, no me di cuenta de que esa obsesión mía iba a provocar, indirectamente, la indiferencia suya hacia mi cuerpo. Después de tantos intentos frustrados, perdió su deseo. Nuestros encuentros en la cama no tenían espontaneidad. Al cabo de cinco años de casados, renuncié a tener hijos. Acepté que era así, estéril. Y creo que él sintió el dolor reflejo por verme a mí tan apenada. Tal vez, secretamente, se alegró de que ningún otro ser se introdujera en nuestra pareja…

Recuerdo que trabajaba en su novela Las turbias aguas del río. Llevaba largo tiempo escribiendo, descartando hojas, rehaciendo capítulos. El sonido de la máquina de escribir era mi compañía en todas las horas en que él estaba encerrado en su estudio. Su ambición era resucitar la vida uruguaya, la lengua que hablaba allá. Las turbias aguas se referían al Río de la Plata. En los años pasados en Madrid, empezó a echar mucho de menos su vida anterior. La mayoría de los escritores exiliados en Europa pretendían recrear el mundo que habían dejado atrás… Yo, en cambio, entonces no añoraba a mi país. Estaba junto a Eduardo. A su lado no echaba de menos ni a otra gente ni otros lugares. Al cabo de tres o cuatro años de trabajo, consiguió publicar Las turbias aguas. Nosotros la llamábamos así, abreviando el título. Recuerdo perfectamente cuando llegó el correo con un paquete que nos enviaba la editorial. Lo abrimos y nos encontramos con los primeros ejemplares de la novela. El libro representaba, de alguna manera, la consagración del escritor Eduardo Serrano, como comentaron los suplementos literarios de los periódicos. Su sueño de tantos años comenzaba a cumplirse. Nos sentíamos muy felices. Aquella noche salimos a cenar. Me acuerdo perfectamente de que fuimos a un restaurante cerca de la plaza de Oriente. Quiso que brindáramos con champagne. Nos tomamos dos botellas y nos parecía que el mundo, durante unas horas, se había detenido… La novela tuvo gran difusión y se multiplicaron las críticas elogiosas. Eduardo viajó para presentarla en varias ciudades. Acudía a dar charlas en una u otra universidad. Mientras tanto, yo me sentía sola en Madrid. La noche de felicidad había pasado. Llegué a detestar la ciudad. No estaba habituada a una capital tan grande. ¡Tenía tan poca gente amiga! Mis amistades eran las de Eduardo. Si él se iba, me quedaba abandonada. Intenté resolver la situación. La editorial que publicó Las turbias aguas del río me envió unos libros de divulgación para corregir. Me entusiasmaba el trabajo de corrección. Por fin me sentía útil. Por fin ganaba un dinero mío. Cuando terminó la promoción de la novela y él volvió a casa, le pedí que eligiéramos una ciudad más pequeña para vivir. Alguna que estuviera cerca de Madrid. Así fue como llegué aquí. Valencia me encantó desde el principio. Tenía justamente la medida que soñaba. Podía hacer casi todos los recados a pie y, además, ¡estaba el mar tan cerca! Él se concentró, enseguida, en una nueva novela. Inicialmente se llamó Amargura de la lejanía, así la llamamos durante dos años entre nosotros, mientras la escribía. Luego se publicó con el título de Amargas remembranzas. Ocupado en sus ocho o nueve horas de trabajo diario, yo volvía a estar sola. Por suerte, conocí a unas amigas en un cine-club. Nos reuníamos dos veces por semana para ir al cine para luego terminar la velada con una horchata. A veces jugábamos a las cartas en casa de alguna de ellas. En casa no, para no molestar a Eduardo. Fueron una gran compañía para mí. Y sobre todo tuve a Oliverio. Fue el regalo que más agradecí de Eduardo. Acababa de nacer cuando lo trajo a casa. Era un fox terrier de color blanco, con el pelaje de color marrón claro en el lomo. Fue el hijo que había estado esperando. Mi vida comenzó a tener sentido con la compañía de la mascota. Tal vez usted no lo entienda, pero para mí fue así… En las horas en que Eduardo se encerraba en el estudio, yo leía una novela o corregía algún texto y tenía siempre en mi regazo a Oliverio. Lo acariciaba y él me lamía la mano, dándome un cariño que la lejanía de Eduardo me negaba. Vivió catorce años junto a mí. ¡Cómo lloré su muerte! Aunque debía aceptarla, ya era un perro muy viejo. Como ocurre siempre, me pasé de la hora. Quería decirle que tendré que viajar. Esta vez acompaño a Eduardo. Vamos a Estados Unidos. Tiene que dar unas conferencias en varias universidades de allá. Por un tiempo no vendré. Me hacen muy bien las charlas con usted. Cuando vuelva, la llamo por teléfono y fijamos una cita.

Demasiado tiempo sin alguien con quien hablar íntimamente. Han pasado un par de años desde nuestra última sesión. Consideré que estas charlas habían dejado aflorar ciertos traumas que, a lo largo de los años, se habían enquistado. El desprecio de mi madre, la inferioridad ante Eduardo, la imposibilidad de tener un hijo… De todos modos, sé que, aunque hable de ciertos conflictos, no quedan resueltos. Ahora vuelvo porque mi relación con él se ha ido deteriorando. Sé que me quiere, pero yo me siento cada día más sola. Cuando murió Oliverio, sentí su muerte como la de un hijo. Eduardo me propuso viajar a Turquía y pasar un mes allá. Me animó el viaje. Creí que, al volver, me encontraría mejor. Una vez aquí, la casa se me cayó encima. Al volver del viaje a Estados Unidos, ocurrió lo mismo. Esta vez la depresión fue más profunda. Hallé un consuelo, un pobre consuelo, en el alcohol. Algunos días estoy triste desde la mañana. Sé que unas copas de coñac me darán las fuerzas para moverme. Espero que venga la mucama a hacer la limpieza porque no tengo la más mínima voluntad de hacer nada. Leo, aunque ni la lectura me alivia este peso que siento aquí, en la boca del estómago… He abandonado las colaboraciones con la editorial. No sería capaz de corregir un libro. Me cuesta concentrarme. Eduardo ya no quiere ocuparse de mí. Ahora trabaja en una obra de teatro y en la adaptación de Las turbias aguas del río para llevarla al cine. Cada día está negociando con el director de la película que pretende hacer muchos cambios en los personajes. Para Eduardo, las modificaciones significarían desvirtuar la novela. Me cuenta sus discusiones con ese joven, me lo relata con lujo de detalles, generalmente, al anochecer, aunque a esa hora yo ya he bebido varios gin-tonics y su voz me parece que viene desde otra dimensión. A la noche, me siento torpe, me muevo con lentitud. Él me dice que le repito una y otra vez la misma pregunta, por ejemplo: «¿Qué quieres para cenar?». Ni llego a ser consciente de haberme vuelto una pesadumbre de mujer. Agradezco que se encierre en el estudio o esté fuera de casa porque así no tengo testigos. Puedo quedarme estirada en la cama, con una botella de whisky y un vaso con hielo. El alcohol no me hace sentir bien, pero resulta convincente… La realidad se vuelve lejana, no hace daño… Vivo en un limbo gris. Y así no echo de menos la falta de abrazos o caricias…

Hace tiempo que Eduardo solo me besa en la mejilla, como si le repugnara un aliento tan fuerte… Hay mañanas en que me propongo dejar de beber, que será solo un trago. Al final, nunca cumplo mis promesas y agoto el contenido de cualquier botella. Si salgo a la calle, me gusta entrar en una iglesia cerca de casa, cuando no hay misa. Me siento en un banco y rezo. Suplico a Jesús que me ayude a abandonar la bebida. Antes de venir aquí, me bebí un par de cubatas… Creí que, con un estímulo así, me podría presentar ante usted y hablar como lo hacía antes, sin reservas… No, no estoy de acuerdo. No pienso visitar las reuniones de Alcohólicos Anónimos… Usted me dice que los conozca, que vaya a una sesión con ellos. Yo no soy una alcohólica. Bebo, bebo bastante, pero no quiero estar con un grupo de borrachos… Le agradezco la recomendación. Sí, lo sé, se acabó mi tiempo. Debe de tener a otro paciente esperando tras la puerta. Adiós.

Fue una buena decisión. Eduardo me internó en una clínica de desintoxicación. Por este motivo, estuve casi seis meses sin venir a verla… Sí, me comentó que la llamó para contárselo. Estoy mejor. Intento no beber ahora. Tomo Valium para mantenerme tranquila y algunos somníferos para dormir. En este último mes, sin embargo, cambió la situación. Es él quien muestra signos de vejez, manías persecutorias. Echó a la mucama convencido de que nos robaba dinero. Es una mujer que hace más de diez años que está con nosotros. Una persona de absoluta confianza. Su cabeza va desarrollando paranoias inexplicables. Cada vez le cuesta más trabajar en una novela. Hace un año que prometió publicar La absurda existencia, una especie de biografía novelada. El otro día pretendía litigarse con un crítico porque escribió en una revista un artículo que titulaba Veremos pronto la nueva obra de Eduardo Serrano. Se enojó de una manera exagerada. Le parece que la crítica, la editorial, su agente literaria y los lectores, todos lo obligan a escribir cuando a él le cuesta tanto. La indignación, que le duró días, le provocó unos dolores terribles en los riñones. Los análisis mostraron que había un tumor. Me da miedo de que pueda pasarle algo. No entendería la vida sin él. No concibo la existencia después de la pérdida de esa persona que ha sido el apoyo de mi vida. ¿Como lograría comer, dormir o respirar sin su presencia? Me lo pregunto una y otra vez y no encuentro respuestas… Sí, la vida continúa, tiene razón, siempre la vida continúa… No, no he vuelto a beber. Toda mi preocupación está centrada en su tratamiento, en la próxima operación para extirpar el tumor. Sus manías persecutorias lo hacen estar agresivo conmigo sin motivos. Le confieso una cosa que no me atrevo a confesarme a mí misma. Me da una especie de secreta felicidad saber que, en esta época, necesita de mí como nunca lo ha hecho. Lo acompaño en las visitas a los médicos, le comento el resultado de los análisis. He sido yo la interlocutora con el cirujano que lo va a operar… Desde que apareció el tumor, ha dejado detenida la escritura de La absurda existencia. Seguramente tomó conciencia de que lo que escribía sobre el pasado era falso. Vivía atormentado por angustias inexistentes. Le parecía que ser un gran escritor le exigía rozar permanentemente un estado depresivo, angustioso. Ahora que ha surgido una enfermedad que podría acabar con su vida… Dios me perdone por lo que digo… Pero ahora es cuando comprende que la absurda existencia es esta. Un tumor que lo deja postrado, que no le permite escribir, que lo vuelve irascible sin motivos. Y ante esta absurda existencia es donde su mujer, la detestada Virginia, como dice cuando está fastidiado, es la única que lo quiere, que lo mima y le hace compañía… Sí, me dijo por teléfono que tenía que irse antes. Leí en el periódico que se hacen unas jornadas sobre Psicoanálisis y sociedad. Seguimos la semana que viene, si la operación de Eduardo me lo permite. Buenas tardes.

Pasaron tres meses sin venir a verla. Sé que se enteró. Le pido disculpas porque tuve tanto que hacer que no dispuse ni de un momento libre para llamarla. Apareció en todos los diarios. La inesperada muerte del escritor Eduardo Serrano, decía el titular de El País… Ya estoy mejor. Necesito poner en orden sus últimos días y esta temporada en que intenté reconstruirme… Cuando lo abrieron para la operación, los médicos vieron que el tumor se había extendido. No valía la pena prolongar su sufrimiento. Me quedé muda cuando me lo comentó el cirujano. Saqué fuerzas de flaqueza, no derramé ni una lágrima… Luego, busqué las palabras más adecuadas para decírselo. Lo estimulé por su flanco más débil, la literatura. Le recomendé que se centrara en la escritura detenida de La absurda existencia, que quizás le quedaba poco tiempo y los lectores agradecerían tener en sus manos una biografía suya. Además, sería bueno para la agente literaria, que se pasaba los días llamando por teléfono para ver si le podíamos enviar, al menos, algunos capítulos de la obra. Él me miró con compasión. Una compasión que se dirigía a sí mismo. Tomó consciencia de que le quedaba poco tiempo. Yo lloraba en secreto, sin lograr hacerme a la idea de que él, pronto, ya no estaría a mi lado. Eduardo trabajó en esa novela casi sin quejarse… Unos meses antes, eligió un discípulo aventajado, Mauricio, como albacea literario. Es una persona que estudió en profundidad sus novelas. Hizo su tesis sobre Amargas remembranzas. En la época de mi dependencia alcohólica, lo visitaba a menudo para hablar de la construcción de los personajes y del punto de vista que había usado en esa novela. El joven estaba muy feliz por la confianza que su autor preferido depositaba en él. A mí, su presencia me produjo alivio. Sabía que Mauricio se encargaría de temas que desbordaban mis capacidades… Mientras duró la escritura, yo le daba morfina para que no sintiera dolores. Sabía que la droga era para él tal como había sido el alcohol para mí. Se mantuvo estable, como si ningún mal lo afectara, hasta poner el punto final a La absurda existencia. Es extraña la fuerza inexplicable que surge en un ser enfermo. Pareciera que los males se suspenden. Esa persona espera terminar una obra, aguarda a que lo lleven a su casa natal o hace tiempo para despedirse de los hijos. Cuando ese fin se cumple, el cuerpo se derrumba… Eduardo le pidió a Mauricio que enviara los capítulos finales a la agente literaria y esa misma noche perdió el sentido. Se mantuvo en un estado de calma dos días más. Murió en un estado de extrema serenidad… No tuve tiempo ni de pensar en mi soledad ni en la vida que se abriría ante mí. Llevaba días sin poder dormir. Estaba en un estado casi alucinatorio, entre el cansancio y las exigencias del entorno. Llovieron las llamadas telefónicas, recibí misivas de diarios. Afortunadamente, me acompañaba Mauricio. Derivé hacia él los asuntos que tenían que ver con la editorial, con los medios de comunicación y las universidades. Asumió con entusiasmo todas las tareas. Yo debí ocuparme de las pompas fúnebres, de la elección del ataúd, de celebrar una misa… Sí, sé que a Eduardo le daría igual, pero para mí era importante. Le pedí a Mauricio que comunicara que la familia quería despedirlo en la intimidad para evitar un funeral público, como pretendía la editorial. Se acercaron escritores amigos a darme el pésame. Al final, todo fue más calmo de lo que imaginaba… Fue una gran ayuda contar con ese joven. Ayer me enseñó los diarios que había ido escribiendo Eduardo. Está interesado en editarlos. Me sugirió que los leyera. Tengo curiosidad por saber qué cuenta de nuestra vida. Nunca toqué sus cuadernos. Le pertenecían y jamás escudriñé la intimidad de Eduardo. ¡Ni se me hubiera ocurrido! Me siento en paz. Lo acompañé hasta el final y sé que me quiso. Lo entendí por cómo estrechó mi mano en las últimas horas. No dijo una sola palabra, pero sus manos me comunicaron su amor… Cuando terminó el funeral, en ese estado de vigilia permanente en que mi mente vagaba desde hacía días, intenté dormir. Tomé dos somníferos. Mi cuerpo requería reposo después de una época sin descanso… Esa noche tuve un sueño raro. Me parece importante que se lo cuente. Estaba arrodillada en una iglesia. Creo que le comenté que, durante la época en que bebí tanto, me acostumbré a visitar los templos, sentarme en silencio y pedir ayuda a Jesús para que consiguiera dejar de beber. En el altar, sobre un pedestal, estaban mi padre y mi madre como deidades que me miraban con dureza. Intentaba, en una plegaria, agradecerles haberme dado la vida y la educación. En otro pedestal se hallaba Eduardo. Vestía una túnica, como un santo. Me parecía que surgían unos rayos de sol de su cabeza. Le agradecía por haberme hecho su mujer y su compañera durante toda su vida. Me hallaba muy cerca de ellos. En ese rezo tan paradójico, me inclinaba y besaba el suelo. Me desperté inquieta, con la garganta seca. Entendí el sentido del sueño. Era como si me hubiera pasado la vida de rodillas, agradeciendo a ellos los dones que me otorgaron. Era hora de que me pusiera de pie y pensara en mí. Eran las once de la mañana. Había dormido muchas horas. Salí de la cama y me senté en un sofá para mirar por la ventana. Entraba el sol y, por primera vez, después de largos meses, sonreí. Me sentía ligera, como si el mundo no pesara. Y en medio de la sensación de alivio recordé, una vez, siendo una adolescente, un día de sol en la playa de Colonia. Mi cuerpo ardía, pero no me acercaba al agua. Los árboles frondosos que crecen junto a la playa agitaban las ramas por la brisa, detrás de mí. La mezcla de calor y frescura me otorgaron un momento pleno de felicidad. ¡Tantos años habían pasado desde ese día! Enseguida sentí nostalgia del lugar donde nací. Me gustaría tal vez hacer un viaje a Uruguay. No sé… Gracias por haberme concedido esta sesión tan larga. Necesitaba contarle todos los sentimientos que rodearon la muerte de Eduardo. Ahora me siento más aliviada. Gracias.

Me quité la venda de los ojos. Es impensable lo poco que se puede llegar a saber de una persona, aunque se hayan pasado muchos años a su lado. Creo que fue Ernesto Sábato quien escribió que lo que hay detrás de una máscara nunca es un rostro, siempre es otra máscara. Eduardo utilizó permanentemente esas máscaras. A veces, yo veía cómo simulaba simpatía ante alguien a quien detestaba. Otras veces, se mostraba apesadumbrado por el dolor de una persona, aunque esa persona no le importara en absoluto. Para mí, eran naturales sus máscaras. Su vida de escritor lo obligaba a mostrar sentimientos falsos para ganarse el afecto de todos. Me parecía natural porque tenía en mi interior el convencimiento de que era sincero conmigo, que no utilizaba ninguna de sus máscaras… Estaba muy equivocada. Fue providencial el gesto de Mauricio de dejarme los diarios de Eduardo, tantos cuadernos que guardaba celosamente. Los hojeé con la curiosidad de saber qué decía de mí. Sus incertezas literarias que allí aparecían las había compartido conmigo en las charlas que manteníamos. Las rivalidades con otros escritores las conocía. Pasé las páginas buscando los sentimientos hacia mí. Hallé muchos apuntes sobre nuestra vida en común. En estas hojas he anotado unas pocas de sus consideraciones. Quiero leérselas para, de alguna manera, exhumar este resentimiento que me invade cuando paso los ojos por ellas. Tal vez, mostrarlas sirva para ahuyentar su fantasma… Durante la época en que vivíamos en Madrid, Eduardo escribe:

Virginia es una mujer con grandes limitaciones intelectuales. A veces me parece inútil hablarle de mis personajes. Creo que no entiende nada. Solo piensa en su soledad y en sus penas.

En los años en que yo hacía mi tratamiento de fertilidad, apunta:

El cuerpo de Virginia ha acabado por repugnarme. Pareciera que me vacío inútilmente. Sé que no quedará embarazada y el sexo es una tortura. Ya no deseo ni acercarme a darle un beso, antes de dormir, porque tal vez pretenda mantener relaciones y, a mí, a medida que pasan los meses, me cuesta más y más excitarme.

Hay varios apuntes sobre mí, en la época en que bebía y me hallaba en un estado de ebriedad permanente. En este apunte, algo más largo, dice:

La existencia le dio a Virginia muchas oportunidades de ser una mujer plena. Sus padres le ofrecieron estudios y una posición acomodada. Poseía belleza y elegancia, dos factores que me encantaron en ella en los primeros años. Junto a mí, ha tenido la cultura a su alcance. Y ahora qué queda de ella, es un trapo para el piso, un despojo, una mujer que envejece sumergida en sus borracheras. Me pareciera que todo su cuerpo huele igual que esas botellas vacías que se alinean en la cocina…

Y un último apunte para no cansarla con estas confesiones:

El cariño por Virginia se ha gastado. Hay días en que siento odio por ella. Pero existe entre ambos como una cadena que nos amarra. Tengo que mantenerme distante porque ella habla de su soledad, de sus problemas… Habla y habla. Y yo tengo asuntos más cruciales que sus conflictos de mujer insatisfecha. Mi literatura me exige máxima dedicación. Si yo hubiera sido un psicoanalista, podría ocuparme de sus banales crisis. Ella hace, de tanto en tanto, unas sesiones de terapia de apoyo. No creo que le sirvan de mucho. En definitiva, yo no soy su psicoanalista. Para mi suerte, soy escritor.

No vale la pena seguir leyendo. Le devolví los diarios a Mauricio. Ya sabía demasiado sobre Eduardo y sobre mi vida engañada. Que el albacea los publique. No me importa nada de mi marido. La venda ha caído y creo que empezaré a vivir mi vida, despojándome de su ego prepotente. Estoy convencida de que la egolatría era precisamente su debilidad. De allí sus inseguridades sobre cualquier crítica que pudiera considerar algo negativa… Ahora lo detesto. Al mismo tiempo, soy consciente de que debo eliminar este sentimiento. Quiero que los días y la distancia se encarguen de borrar mi gusto amargo en la boca. Distancia, sí. He decidido que venderé la casa y me volveré a Uruguay. Mi exilio estuvo ligado a él. ¡Toda mi vida estuvo ligada a él en el total convencimiento de que me quería! Parece imposible estar equivocada durante tantos años, pero así fue. Me ha sido muy útil leer fragmentos de sus diarios que son tan dolorosos para mí. Le agradezco la ayuda que me dio durante esta terapia. Prometo que volveré a hablar con usted. Espero hacerlo cuando mi interior esté más ordenado, cuando tenga más quietud. Ahora la indignación me sobrepasa. Uno no puede vivir con esta amargura dentro. Lo mejor será olvidarlo, si una lo consiguiera. Gracias por todo.

Apreciada doctora Mujica:

Ha pasado más de un año desde mi última charla con usted. En tales momentos, pensé que, quizás, no serviría de nada, pero la terapia de apoyo fue lo que me ayudó a cerrar algunas heridas.

Volví a Colonia del Sacramento, el lugar donde nací. Un día le conté un recuerdo de mi adolescencia. Recuperé aquí aquella sensación tan vieja. Estirada en la arena, junto al río bajo el sol de febrero, sintiendo la brisa de los árboles junto a los que estaba mi toalla, volví a sentirme feliz.

El río con sus aguas marrones está siempre presente cuando uno camina por esta ciudad. Aparece en las esquinas, en las aberturas que deja un callejón sin salida, detrás de los árboles de enorme altura, con largas ramas llenas de enormes hojas. No recuerdo haber visto en España un lugar donde la exuberancia de la naturaleza sea tan contundente. Me fascinan las fuertes tormentas de verano. El agua cae de repente con tanta fuerza que casi silencia cualquier otro sonido. Desde mi ventana veo acercarse las nubes henchidas de agua. Viajan sobre el río y descargan su lluvia bienhechora.

Por fin voy olvidando el resentimiento. Me ayuda esta gente que es mía. Me sorprende siempre, cuando salgo de compras, su gentileza proverbial. Si hago una pregunta, cualquier persona responde con cortesía, con serenidad y con buen humor.

Usted me ayudó con sus pocas palabras, con su silencio, con su capacidad para oírme sin juzgarme. Hoy recupero esta vida y siento que pertenezco a la ciudad y a este enorme río. Hay días en que tomo el ferry y atravieso los doscientos kilómetros que separan Colonia de Buenos Aires, el ancho estuario del río, y me sumerjo en la ciudad populosa. Luego vuelvo a la serenidad de estas calles.

Esta carta le testimonia que me siento bien, que a veces hay que perder, perder mucho, para hallar la sabiduría de la crisis. Los años que me quedan por vivir, que espero que sean muchos, los pasaré aquí, en este paraíso que había abandonado y que, en estos meses, he recuperado. Sobre el escritor, siempre estoy informada, especialmente, por las cartas que me envía Mauricio para consultarme algún punto oscuro de sus novelas. El hombre, Eduardo, por mi bien, se va paulatinamente borrando.

Le agradezco todo lo que hizo por mí. Sin saberlo quizás, usted me enseñó el camino hacia mí misma. Con todo el cariño, la saluda,

Virginia Miller

Eleven a. m.