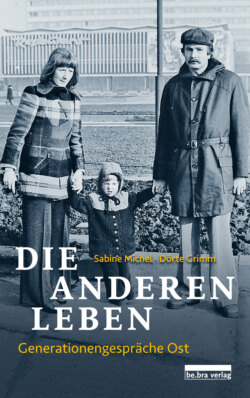

Читать книгу Die anderen Leben - Sabine Michel - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

»Der Druck wird immer größer, immer Jagd, immer präsent sein« Michael (*1978) und Gerd (*1949)

ОглавлениеDörte Grimm

Ein wunderschöner Sommertag, 22 Grad. Ein leichter Wind zieht über die Prignitzer Felder, an deren Rändern Mohnblumen, Kornblumen und Schafgarbe blühen. Das Korn steht in voller Reife. Die Landschaft wirkt trocken, es hat nicht genug geregnet in den letzten Wochen. In Süddeutschland drohen zur selben Zeit die Ernten zu verfaulen, Felder und Ortschaften stehen unter Wasser.

Ich verfahre mich mehrmals auf dem Weg zu Gerd und Michael, sie hatten mich am Telefon darauf vorbereitet, dass mein Navi die Adresse nicht finden würde. Sie behalten recht. Die Straße, die zu Michaels Hof führt, ist halb geteert, halb gepflastert, gesäumt von Eichen. Hier fährt man Kilometer, ohne einen Menschen zu sehen oder einem anderen Auto zu begegnen. Die Zeit steht ein wenig still, auf eine angenehme Weise.

Als ich auf den Hof der Familie trete, sehe ich Michael und Gerd mit dem Rücken zu mir stehen, einander leicht zugeneigt. Ich erkenne sofort, dass sich beide vertraut sind. Michael ist der Freund einer meiner Freundinnen, sie haben zusammen Abitur gemacht, inzwischen hören sie nur noch an Geburtstagen voneinander. Doch in der Abiturzeit gab es im Partykeller der Familie »legendäre Feste«, von denen meine Freundin heute noch schwärmt.

Ein aus drei Gebäuden bestehender Hof mit Büro zur Straße, daneben ein Bahnübergang. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Tankstelle für Landwirtschaftsfahrzeuge, um den Hof Werkstatt und Lagerstätten, in der Mitte ein akkurat geschnittener Rasen mit einer Holzsitzgruppe, wo wir Platz nehmen. Michael muss noch kurz telefonieren. Gerd stellt mir erste Fragen.

Ich sei mit einem ungewöhnlichen Anliegen zu ihnen gekommen, sagt er. Als ich Gerd erzähle, dass ich am liebsten keine Fragen stellen würde, sondern ein Gespräch zwischen ihm und seinem Sohn dokumentieren möchte, schaut er mich skeptisch an. Wie das funktionieren soll? Ich ermutige die beiden. Michael hat inzwischen aufgelegt; ein Kunde, eine Lieferung. Wie lange werden wir hier zu dritt brauchen? Ich weiß es nicht.

Gut, dann reden wir über früher.

Und über jetzt, ergänze ich.

Gerd ergreift das Wort. Er beginnt mit der Zeit unmittelbar vor dem Mauerfall.

Ende der Achtzigerjahre arbeitet Gerd als technischer Leiter in der LPG Pflanzenproduktion, eine Tätigkeit, für die er sich fünf Jahre verpflichtet hat. Mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen zieht er zu seinen Eltern auf den Bauernhof, der erhalten bleiben soll, als die ihn nicht mehr bewirtschaften können. »Träume hatte ich keine, aber viele Wünsche«, erinnert er sich.

Die Familie ist gläubig und stark in der evangelischen Gemeinde aktiv. Wöchentlich trifft man sich zu Gesprächskreisen, initiiert von einem engagierten Pfarrer. Hauptthema sind die damaligen Zustände und der Wunsch, sie zu reformieren. Durch die Eingebundenheit in eine Gemeinde steht die Familie unter einem besonderen Schutz, aber gleichzeitig unter staatlicher Beobachtung. Man diskutiert in den Gesprächsrunden nicht über die Abschaffung der DDR. Gerd weiß genau, welche Dinge sich ändern müssen, in seiner Funktion versteht er sich oft mehr als »Ersatzteilbeschaffer«: Die Maschinen in der LPG verenden, da sie nicht repariert werden können. Es fehlt an allem. Die Böden der Felder verderben durch die Überdüngung mit Gülle und »ein Kuh-Bestand lässt sich nur halten, wenn auch ausreichend Futter zur Verfügung steht«. Stillstand. Es muss sich etwas ändern, aber wie?

Gerd ist ein gemütvoller Mensch. Wenn er redet, scheint er mit dem, was er sagt, im Reinen und die Dinge nicht mehr zu hinterfragen. Er wirkt tief verwurzelt in seiner Heimat, verbunden mit den Menschen, dem Land, dem Vieh, das es zu versorgen gilt. Er strahlt Kraft aus. Immer gibt es etwas zu tun, zu richten, voranzubringen.

Schon Gerds Vater, der auch in der LPG arbeitete, verzweifelte an der Planwirtschaft. Zu DDR-Zeiten war allgemein bekannt, dass nur Leute, die an anderer Stelle nicht zurechtkamen, in die Landwirtschaft gesteckt wurden. Und es wurde gestohlen, als gäbe es kein Morgen: Trecker weg, Hänger weg, Pferde weg, Kühe weg. 1961 gab es über Monate keine Kartoffeln zu kaufen.

»Was es nicht gab, wurde geklaut«, erinnert sich Gerd.

Das Land, das die Familie zusätzlich auf ihrem eigenen Bauernhof bewirtschaftet, um noch ein bisschen Geld dazuzuverdienen, wird immer weiter beschnitten und der LPG zugeteilt. »Trotzdem haben wir den Feierabend herbeigesehnt, um uns den anderen Arbeitsanzug anzuziehen.«

Gerds Eltern haben den Bauernhof 1950 von ihren Eltern übernommen. Mit der Gründung der LPG wird ihnen zwar nicht der Hof weggenommen, wie es bei den Großbauern durchgesetzt wird, aber »für das Gemeinwohl« werden sogenannte Kontingente festgelegt. Erträge, die alle Bauern abzugeben haben und die man im Laufe der Jahre immer weiter in die Höhe treibt.

Im Dorf entscheiden sich zehn Bauern, nicht in die LPG einzutreten, und erhalten die Erlaubnis, einen sogenannten »LPG Typ 1« zu gründen. Dafür wird jeder Hof mit zehn Hektar Land bewertet, so Gerds Erinnerung. Die Bauern dürfen insgesamt hundert Hektar bewirtschaften und darauf Kühe und Schweine halten, aber das Land gehört ihnen nicht mehr. Dieser LPG Typ 1 hat bis 1970 Bestand, bis man in der staatlichen Führungsriege, so Gerd, »feststellte, dass es uns, den Bauern, noch viel zu gut ging«. Ein Beschluss erfolgt, die Höfe in Groß-LPGs zu überführen. Man lässt die Kühe und Schweine von den Höfen holen, es kommt zu dramatischen Szenen. Gerd streicht sich über die Stirn. »Da wusste man nicht mehr, was man machen sollte.«

Erst Jahrzehnte später erfährt er, dass sich seine Eltern in der Zeit vor dem Mauerbau stark mit Fluchtplänen trugen. Die Eltern und Geschwister von Gerds Mutter leben in den Fünfzigerjahren bereits in Westdeutschland, sie will ihre Schwiegereltern zum Neuanfang überreden. Aber die endgültige Entscheidung überlässt sie ihnen. Die Familie überlegt und plant, die Koffer werden gepackt, aber dann soll noch eine Ernte eingebracht werden, im darauffolgenden Jahr kalbt eine Kuh und plötzlich ist es 1961 und die Mauer wird gebaut. Eine Nachricht, die die Familie schockiert und vor vollendete Tatsachen stellt: Dann bleiben wir hier.

Gerds Mutter lebt noch. Sie spielte im selbstbewussten Umgang der Familie mit dem Staat eine große Rolle. Besonders ihr Enkel Michael bewundert sie für ihren Mut, öffentlich ihre Meinung zu äußern. Als der Bürgermeister am 13. August 1961 plötzlich auf dem elterlichen Hof steht und den Mauerbau als »Errungenschaft der DDR und Schutzwall gegen den Kapitalismus« preist, pfeift sie ihm ordentlich die Meinung. Spricht von einer »ganz anderen Freiheit da drüben«, dem »Recht auf Eigentum«, und lässt den verdutzten Mann einfach stehen.

Doch oft reißt sie sich auch zusammen. In diesem Land lernt man, besser den Mund zu halten.

Gerd sagt, dass er mit der Idee des sozialistischen Staates nicht viel anfangen konnte. Er war kein Mitglied der SED, obwohl er in seinen Funktionen immer wieder stark umworben wurde. Wenn man ihn fragt, ob er seine Meinung ändern würde, antwortet er: »Meine Kinder sind getauft und wir gehen in die Kirche!« Nach dieser Antwort lässt man ihn meistens in Ruhe.

Michael erinnert sich, dass er aufgrund der Haltung seiner Eltern mit einer gewissen Distanz zum Staat aufwächst. Ein Großteil der Verwandtschaft lebt im Westen, die Verwandten kommen regelmäßig zu Besuch und schreiben Briefe. »Da konnte man uns nicht mehr erzählen, wie toll der Sozialismus funktioniert, wir kannten die Gegenseite. Deswegen haben wir uns wie in einem Spannungsfeld bewegt.«

Michael wird 1978 geboren. Schon als kleiner Junge arbeitet er mit, wenn Land und Tiere zu versorgen sind. Ein Jahresplan, bei dem die Saat- und Erntezeiten die Struktur vorgeben: im Frühjahr Rüben sähen, im Oktober ernten, die Hühner und Enten versorgen, den Mais häckseln, Kartoffeln stoppeln, zwischendurch die Bullen füttern. Das Ausmisten der Bullen gilt als zu gefährlich, das darf nur der Opa. Im November werden die Schweine geschlachtet, ein Erlebnis für die Kinder.

Das Leben der Familie ist geprägt vom Zusammenhalt der Gemeinde. Und so lassen sich ihre Biografien nicht trennen von den Herausforderungen, vor denen die Gemeinde immer wieder steht. Gerd erinnert sich an eine absurde Geschichte, deren Dramatik heute kaum noch nachzuvollziehen ist.

Schon 1957 gerät der Pfarrer der Gemeinde durch »antisozialistische Aktivitäten« ins Visier der Staatsicherheit und man sucht nach Anlässen, ihn loszuwerden. Er wird von verschiedenen IMs aufgesucht, die ihn zu »antisozialistischen Aktionen« provozieren sollen. So halten sie einmal dem Pfarrer zwei Schachteln Zigaretten vor die Nase, eine westdeutsche und eine ostdeutsche Marke. »HB oder Casino?«, fragen sie ihn frech. Der Pfarrer denkt sich nichts dabei und greift zu HB, der westdeutschen Marke. Das wird zum Anlass genommen, ihm zu unterstellen, er würde »öffentlich« behaupten, die DDR-Qualität würde nicht der westdeutschen entsprechen. Ihm wird befohlen, innerhalb von vierundzwanzig Stunden das Dorf zu verlassen. Die Kirchenleitung wird informiert und weiß Rat: Da das Pfarrhaus zum Hoheitsgebiet der Kirche gehört, soll der Pfarrer im Haus bleiben, bis eine Lösung gefunden wird.

Gerd und seine Freunde wissen nichts von dem Vorfall. Doch in der Gemeinde haben sie ein Zeichen vereinbart: Sollte sich, während die Landwirte draußen auf den Feldern arbeiten, im Dorf etwas Ungewöhnliches ereignen, würde jemand als Signal die Glocke läuten. An besagtem Tag ruft der Bürgermeister des Dorfes zu einer Veranstaltung in der Gaststätte auf, bei der öffentlich bekannt gegeben werden soll, warum der Pastor die Gemeinde zu verlassen hat. Kampfgruppen stehen einsatzbereit vor der Gaststätte und warten auf ihren Einsatz.

Als die Kirchenglocke läutet, eilen Gerd und seine Freunde ins Dorf und stellen sich vor den Pastor. Die Staatssicherheit entscheidet, dass ein Abführen des Pastors zu diesem Zeitpunkt für zu viel Aufsehen sorgen würde, und ruft die Kampfgruppen zurück. Der Pastor darf bleiben.

Gerd sagt, er kam mit der DDR nicht zurecht, »aber dass nun alles schlecht war, kann ich auch nicht sagen. Unfrei habe ich nur die Grenze empfunden.«

1989 bricht für die Familie eine besondere Zeit an. Freunde aus Leipzig berichten von den ersten Montagsdemonstrationen und den Vorkehrungen der Polizei für den Ernstfall: Ganze Turnhallen werden wie Lazarette ausgestattet. Gerd trifft in den kirchlichen Gesprächsrunden auf Menschen unterschiedlichster Kreise, die untereinander vernetzt sind. Sie berichten aus den Großstädten, darüber, wie sich dort Menschen in den Kirchen versammeln und friedlich für den Wandel beten.

Die Staatssicherheit observiert die Gemeindegruppe im Dorf. Die Zusammenkünfte finden nicht geheim statt und so schickt man ganz offiziell die ortsansässigen SED-Mitglieder zu einem Gemeindetreffen. An einem Abend stoßen so achtundzwanzig neue »Interessenten« dazu. Gerd und seine Freunde sind überfordert. Worüber reden wir jetzt? Das ist eine offensichtliche Bedrohung.

Der Pfarrer hat die zündende Idee: Wir gehen in die Kirche und singen Lieder! Und so stehen sie zu fünft in der ersten Reihe vor dem Altar und singen Jesus und Halleluja. Vor der Kirche haben sich inzwischen Kampfgruppen postiert und lassen keine weiteren Gemeindemitglieder hinein. Alle Zufahrtswege ins Dorf werden blockiert, die Leute drehen vor Angst wieder um. Eine aufgeladene Stimmung.

Was Gerd nicht weiß, ist, dass er an diesem Abend inhaftiert werden soll. Davon liest er später in seiner Stasi-Akte. Die Versammlung löst sich irgendwann friedlich auf; auf dem Weg nach Hause wird Gerd noch mehrmals von Polizisten angehalten und gefragt, was er am Abend »gemacht« hat. Erst spät erreicht er den Hof.

Michael ist zu klein, um an den Gesprächskreisen der Gemeinde teilzunehmen, aber er kann sich an die ersten Demonstrationen in der Kreisstadt erinnern, an denen er im Alter von elf Jahren mit seiner Familie teilnimmt und wo er seinen Vater in der Kirche Reden halten sieht. Ihm ist die Dimension dessen, was vor sich geht, nicht bewusst. In seiner Erinnerung bleiben die aufgeregte Stimmung und ein Protestplakat, das Honecker im Sträflingsanzug zeigt, und Demonstranten, die rufen: »Honecker in die Produktion!«

»Der sollte auch an die verlängerte Werkbank und mal sehen, was hier unten los ist. Wie sollst du denn einen Bagger reparieren, wenn es keine Batterien gibt, keine Ersatzteile?«, sagt Michael, als wäre er damals selbst davon betroffen gewesen.

Die unmittelbare Umbruchszeit 1989 und die Rede in der Kirche sind zu Gerds Verwunderung fast vollständig aus seiner Stasi-Akte verschwunden. »Ich hatte ja nichts Schlimmes getan, ich hatte meine Pflichten erfüllt, aber hatte nun zu diesen Pflichten eine andere Sicht.« Damals erhält er von einem Bekannten aus dem Kreisbetrieb für Landtechnik einen Hinweis, den Mund zu halten und seine Vorhaben erst einmal ruhen zu lassen. »In dem Moment wusste ich: Ich stehe auf einer Liste!« Gerd hält sich für eine Weile zurück und die Gefahr geht vorüber, er wird nicht inhaftiert.

Im Jahr der Wiedervereinigung befindet sich auch die LPG, bei der Gerd arbeitet, in Auflösung und die Familie erfährt, dass sie ihr Land zurückerhalten wird. Die LPG soll abgewickelt werden. Gerd fühlt sich für den Betrieb zuständig – soll er dagegen vorgehen? In dieser Phase spricht ein Bekannter ihn an und sagt: »Was machst du dir so ’n Kopp? Übernimm du doch die Kohlenlieferung, den Brennstoffhandel!«

Gerd nennt es im Nachhinein »Gottes Fügung«, dass genau dieser Bekannte zu dieser Zeit mit dieser Frage auf ihn zukommt. Kurzerhand legt er ein Datum fest: Am 1. Juli 1990 mache ich mich selbstständig. »Ich war vollkommen blauäugig«, sagt er. »Wir wussten ja nicht einmal, dass die D-Mark kommen würde … Wir haben alle viel Lehrgeld bezahlt in dieser Zeit.«

Denn das Problem ist nicht die praktische Arbeit oder der Wille, diese in die Tat umzusetzen: Es geht um Buchführung, Rechnungswesen, Anträge, Steuern. »Wer hatte zu DDR-Zeiten schon eine Gewinn- und Verlustrechnung? Es gab einen Plan und alle haben den Plan erfüllt. Jetzt war alles anders.«

Michael und sein vier Jahre älterer Bruder Jens helfen beim Aufbau des Brennstoffhandels kräftig mit. Fast jedes Wochenende renovieren sie und richten die Lagerstätten her. Oder es muss schon Ware ausgefahren werden.

Michael sieht Gerd in die Augen. »Die Arbeit begann nie erst um sieben Uhr und hörte auch nicht um sechzehn Uhr auf. So sind wir immer schon an die Arbeit und ein Stück weit auch an die Selbstständigkeit herangeführt worden.« Seine Mitschüler berichten von ihren ersten Urlauben in der Türkei oder Spanien, aber das Los des Unternehmertums lässt lange Abwesenheiten nicht zu. So machen Michael und Jens meist Urlaub bei der Westverwandtschaft, viele von ihnen kinderlos und gern bereit, sie aufzunehmen.

Michael fühlt sich trotz der umwälzenden Ereignisse in dieser Zeit nicht allein. Der engagierte Pastor ist den Kindern und Jugendlichen eine Stütze. Michael spielt Trompete in einer Bläserkapelle, sie fahren zu Kirchenfreizeiten und schließen Freundschaften, die oft bis heute Bestand haben.

Das mobile Bürotelefon, das auf dem Tisch liegt, klingelt laut. Michael nimmt ab, eine Lieferung. Er zieht entschuldigend die Schultern hoch, nickt uns zu und entfernt sich, um zu telefonieren.

Gerd erzählt einfach weiter. Berichtet, wie er seinem älteren Sohn Jens nach dem Abitur nahelegt, in den elterlichen Betrieb einzusteigen, »am besten als Buchhalter, der etwas von Wirtschaftsführung versteht«. Jens nimmt die Aufgabe an und zieht für eine Ausbildung zum Industriekaufmann nach Lüneburg. Aber die Arbeit ist ihm zu langweilig. Ohne seinen Eltern Bescheid zu geben, schmeißt er die Ausbildung hin, packt seine Sachen und zieht nach Berlin. Dort arbeiten schon Freunde auf der Großbaustelle am Potsdamer Platz. Er beginnt, Bauwesen zu studieren, und stellt seine Eltern vor vollendete Tatsachen.

Michael kommt zurück und fragt, worüber wir gerade gesprochen haben. Er berichtet, dass er nach dem Abitur eine Lehre als Heizungsbauer begonnen hat und heute froh ist, sich so früh für eine Ausbildung entschieden zu haben. Praxis ist für ihn besonders wichtig: »Heute bilden sie die Leute aus bis zum Gehtnichtmehr, Studium, Master, aber in der Praxis sind sie nicht zu gebrauchen.« Im Ausbildungsbetrieb lernt er die Seite der Arbeitnehmer kennen: Wie denken und reden seine Kollegen, wenn der Chef da ist – und wie reden sie, wenn er ihnen den Rücken zukehrt? Noch während seiner Ausbildung beginnt er ein Studium für Versorgungstechnik. Nach der anstrengenden Doppelbelastung will er erst einmal das Leben genießen. Er zieht nach Oxford in England, arbeitet dort in einem Pub an der Bar und genießt das unabhängige Leben. Nach einem Jahr hat er genug gefeiert und geht nach München, wo er eine Arbeit als technischer Objektleiter findet. Und dort lernt er seine zukünftige Frau kennen. Michael und seine Frau heiraten in der Prignitz, das erste Kind kündigt sich an.

Gerd erleidet in der Zeit mehrere Schlaganfälle. Die Familie berät, wie es weitergehen kann, denn allen ist klar: Der Vater kann den Betrieb nicht mehr mit voller Kraft führen. Michael ringt mit sich, doch schließlich überzeugt er seine aus Westdeutschland stammende Frau, einen Neuanfang zu wagen und mit ihm aufs Dorf in die Heimat zu ziehen.

Ein Schritt, der seine Freunde und seine Familie mehr als überrascht. Niemand hat damit gerechnet, dass Michael einmal in die Prignitz zurückkehren würde. »Ich habe immer gedacht, du bist weg, du kommst doch nie wieder zurück.« Gerd zieht die Schultern hoch. »Und jetzt sitzen wir hier zusammen auf unserem Lieblingsplatz, wo wir schon früher gern gesessen haben, und trinken Kaffee.«

Zunächst arbeitet Michael an der Seite seines Vaters, bis er mit zweiunddreißig den Betrieb übernimmt. Auch wenn die ersten Jahre schwer gewesen sind, ist in Michael eine neue Verbindung zu seiner Heimat gewachsen. Inzwischen ist seine Tochter fast zehn und sein Sohn fünf Jahre alt, drei Generationen leben nebeneinander, miteinander und arbeiten zusammen: Michaels Mutter und seine Frau helfen im Betrieb mit, »sonst würde das alles gar nicht gehen«. Durch die Nähe sehen die Großeltern die Enkelkinder aufwachsen, worüber sie sehr glücklich sind.

All dies gibt Michael die Kraft, die er braucht, um mit dem wachsenden Marktdruck mitzuhalten, der auch für die mittelständischen Prignitzer Unternehmen zu spüren ist. »Das ist die Gefahr in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem: Jedes Jahr muss Gewinn erwirtschaftet werden, immer mit einer Steigerung«, das hat Gerd gelernt.

Was Michael und seine Angestellten im Monat verdienen, ist hart erarbeitet. Doch für Michael als Unternehmer wird es zunehmend schwieriger. Jeden Monat zahlt er Abgaben, trägt die Verantwortung für das ganze Unternehmen. Es fehlt an ausgebildetem Fachpersonal, und diejenigen, die er einstellt, »wollen viel verdienen und immer weniger leisten«. »Aber«, sagt er, »uns fragt niemand, ob wir nach siebzig, achtzig Stunden mal Freizeit haben oder nicht.«

Michael hält die Veränderungen der letzten dreißig Jahre für eine große Errungenschaft, glaubt, die Dritte Generation Ost habe unglaublich davon profitiert. Doch wie auch vor dreißig Jahren gibt es noch und wieder die Diskrepanz zwischen Stadt und Land. Wie sieht die Berliner Politik aus der Prignitzer Perspektive aus? Michael und Gerd können nicht mehr erkennen, wer dort die gesellschaftliche Mitte vertritt, der sie sich mit ihrem Betrieb zugehörig fühlen.

»Du wählst alle vier Jahre, inzwischen haben aber viele das Gefühl, es ändert sich doch nichts«, sagt Michael. Er glaubt, es wäre gefährlich, Menschen die sich von der Politk abwenden, ins »rechte Lager« zu stecken oder für »durchgefallen« zu erklären. Aber Politik, so sein Fazit, handele oft von der Gesellschaft abgetrennt.

Vater und Sohn erinnern sich gern an die Zeit der DDR, vor allem an die gemeinsamen Feste im Dorf. Besonders an die Faschingsfeiern, die von allen organisiert wurden, für die sich alle ihre Kostüme selbst nähten. Sind all die Errungenschaften der Freiheit in erster Linie und des Marktes in zweiter Linie so viel wert, wenn die Menschen nicht mehr zusammenkommen, sich nicht mehr direkt austauschen, jeder für sich in seiner kleinen Zelle vor sich hin werkelt?

»Es wird immer schwieriger, solche Gemeinschaften aufrecht zu erhalten in dieser Gesellschaft«, meint Michael, »alles Druck, immer Jagd, immer präsent sein, du kommst gedanklich gar nicht mehr zur Ruhe.« Michael organisiert den ortsansässigen Karnevalsverein mit, aber »ehrenamtliche Arbeit, das ist nicht mehr selbstverständlich«.

Gerd nickt. Besonders mit der durch die Medien erzeugten »Schnelllebigkeit«, damit käme er nicht mehr zurecht. »Wenn ich mit einem Kunden spreche, will ich direkten Kontakt mit ihm, keine E-Mail schreiben und alles immer sofort beantwortet haben. Ganz schrecklich ist das!«

Michael kann sich den zeitgemäßen Anforderungen nicht verwehren, aber sein Vater hat seinen Arbeitsstil geprägt. Eine kleine Nische der Verweigerung hat er sich bewahrt: Warum soll er als Unternehmer bei Facebook posten? Darin sieht er keinen Sinn. »Geschäfte macht man anders.«

Gerd und Michaels Dorf befindet sich seit Jahren im Wandel. Entscheidungen über die Infrastruktur werden seit der letzten Kreisgebietsreform in der nächstgrößeren Kreisstadt gefällt. Der Ort bestreitet nicht mehr seinen eigenen Haushalt, Menschen, die nicht hier leben, entscheiden zum Beispiel über die Umgestaltung des Friedhofs oder die Jagdgenossenschaft, und keiner aus dem Dorf wird dazu befragt.

Wenn Gerd nachhakt oder sich einmischen will, interessiert das niemanden. Er fühlt sich für seine Nächsten und den Ort, in dem er und seine Familie seit Jahrzehnten leben, verantwortlich, aber man lässt ihn keine Verantwortung übernehmen. »Wir bauen Apparate auf, die kein Mensch mehr richtig beherrscht.«

Immer noch ist den beiden die Gemeinde eine Stütze, etwas Beständiges, das sie durch die Zeiten trägt. Dort engagieren sie sich, »nicht, weil wir die Heiligsten sind, sondern weil wir an bestimmte Dinge glauben«, sagt Michael. Aber sie erreichen kaum jemanden, weil es einfach uninteressant ist, in die Kirche zu gehen. Im Zeitalter von Smartphones hat die Kirche keine Chance.

Das Telefon klingelt. Michael sieht mich entschuldigend an, es gibt so viel zu tun. Auch Gerd hat »genug geredet für heute«. »Arbeit liegt immer herum.«

Die eigene Scholle. Und sieh mal in den Himmel! Die Sonne hat sich verzogen, es riecht nach Gewitter. Auf dem Weg über die Prignitzer Felder weht jetzt ein stärkerer Wind. Die Bäume biegen sich und die Schwalben fliegen tief. Ich verfahre mich auch auf dem Weg zurück, verpasse die richtige Abzweigung und lande in einem Wald. Irgendwann erreiche ich die Straße. Das Land hat mich wieder freigegeben.