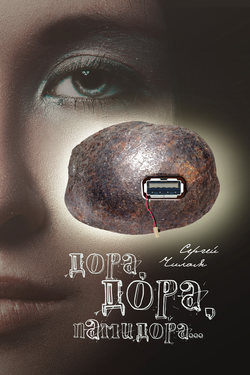

Читать книгу Дора, Дора, памидора… - Сергей Чилая - Страница 5

Глава 2

ОглавлениеТема структурированной воды, не замерзающей при отрицательных температурах и теоретически обладающей целым рядом кардинально измененных свойств, всегда была одной из тягостных и сомнительных проблем в современной науке. Занятие этим авантюрным делом априори считалось шарлатанством, как считаются шарлатанством успешные сообщения о создании вечных двигателей или контактах с обитателями других планет.

Однако десять лет назад на деньги неведомых спонсоров ТиТиПи построил в маленьком урюпинске огромный институт нормальной и патологической физиологии с прекрасной клиникой, рассчитанной на город с трехмиллионным населением. А потом, заручившись поддержкой постояльцев кремля, с которыми, по слухам, водил дружбу, создал лабораторию биофизики клетки. В ней молодой ученый профессор Дора Дарвин начала проводить работы по структурированию воды. Дюжина других исследовательских лабораторий института была призвана служить научным интересам Дарвин.

Я давно обратила внимание на странный бзик ТиТиПи покупать дорогостоящее чужеземное оборудование, даже если оно не очень требовалось в данный момент. Он покупал и покупал: компьютерные и магнитно-резонансные томографы, оборудование для ангио- и коронарографии, стентирования, эндохирургии, общей хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, анестезиологии и реаниматологии, ультразвуковой и функциональной диагностики, клеточных технологий, биохимических и биофизических исследований. А еще постоянно приобретались всевозможные расходные материалы. Аппаратуру уже негде было размещать. И строились новые помещения, и корпуса под диагностику, а потом под лечение. Институт, похожий на строительную площадку, постоянно достраивался и расширялся. И чем больше покупалось оборудования, тем больше денег становилось у ТиТиПи. И не только по слухам. Возможно, у него были и другие источники доходов. Однако для тех денежных средств, которыми, по сведениям журнала Forbs, он располагал, владение урюпинском, как источником доходов, было явно недостаточным.

Постепенно я начала понимать стратегию ТиТиПи в этом бизнесе. Ему не стоило труда задурить головы постояльцам кремля идеями о фантастических возможностях другой воды, обещающей бессмертие, которого так не достает этой публике. Он поливал им из Достоевского, что хорошая идея всегда должна быть выше возможностей ее претворения в жизнь. Возможно, в литературе именно так дело и обстоит. Только в науке все по-другому.

Несмотря на относительную молодость и пробелы в воспитании, верховный правитель, как и все автократы, мечтающий о бессмертии, повелся на предложение ТиТиПи. А тот выложил информацию об одном из крупнейших открытий десятилетия – теории запрограммированного старения, как инструменте эволюции. В соответствии с этим самурайским законом, при включении программы клеточной смерти, клетка обязана «сделать себе харакири» и погибнуть. А другая вода, как ожидалось, заблокирует запуск программы старения. Только Тихон не сообщил, что с помощью этой процедуры природа заставляет нас уходить, освобождая место молодым. Что основным биологическим смыслом медленного угасания является ускорение эволюции.

А вп не пожалел денег на создание института где-то у черта на куличках, в урюпинске, подальше от глаз: «в деревне, в глуши, в Саратове», как у Грибоедова. Хоть знал прекрасно, что наука сегодня – дорогостоящая вещь. И что давать деньги на удовлетворение научного любопытства неприлично. Но народные гроши… кто их станет жалеть или считать. Власть подотчетна только сама себе. А на кону в случае успеха – вечная жизнь, без болезней и старости. И не догадывался, что в науке существуют тупиковые направления, которые ни постичь, ни преодолеть. Но Тихон не стал просвещать его на этот счет. А может, свита не позволила. Или не хотел. Или сам не знал, потому как его дорога в науку по большей части была выложена поддельным булыжником. Зато не побрезговал попользоваться открывшимися возможностями по полной. И напрочь забил на существование не всегда очевидной связи между получением денежных средств, новыми знаниями и деградацией научной этики.

И контракт между администрацией верховного правителя, выступающей в роли «заказчика», в лице «представителя заказчика» – пз, и институтом, в лице директора Тихона Перевозчикова, называемого «исполнителем», был подписан. В соответствии с текстом договора все права на будущее Изделие, включая право собственности, должны были принадлежать «заказчику».

Думал ли верховный правитель и его челядь, что вся система ценностей, все, что делает человека человеком, рухнет и потеряет всякий смысл, если он будет жить вечно. Если человек никогда не умрет, зачем ему жертвовать собой? Зачем гуманность, сострадание? Разве вечная жизнь – не псевдоним вечной старости, бесконечно длящейся дряхлости и немощности? Каково будет вечножителю сознавать, что такое безрадостное существование ниспослано ему навсегда. И будет завидовать свифтовским долгожителям-струльдбругам, которые, по сравнению с ним, выглядят просто счастливцами. «Смысл жизни и смысл смерти – вещи взаимосвязанные, – думала я. – Если смерть теряет смысл, то и жизнь теряет смысл». Вот такой косяк…

Когда Дарвин приняла меня на службу в свою лабораторию три года назад, работа по структурированию воды шла полным ходом. Была собрана почти вся мировая литература по этому вопросу, достаточно фуфлыжная на мой глаз – full bullshit! Речь шла о целебных свойствах «холодной плазмы». О наличии памяти у воды. Научные споры вокруг понятия «память воды» разразились еще в 1988 г. после скандальной публикации в № 333 журнала Nature статьи известного французского иммунолога Жака Бенвениста. Его оппоненты не без оснований считали, что подобное утверждение нарушает все существующие научные представления о законах химии. «Нет никаких оснований утверждать – писали они, – что в воде существует молекулярная информационная матрица, которая могла бы служить долговременной памятью о воздействиях на воду». Тем не менее, Нобелевский лауреат вирусолог Люк Монтанье в интервью тому же журналу высказался в защиту Бенвениста, как учёного, который был отвергнут всеми, хоть смотрел далеко вперёд и думал правильно. А редактор Nature заметил по этому поводу: «Наш ум не столько закрыт, сколько не готов изменить представление о том, как устроена современная наука».

Японец Эмото Масару опубликовал серию работ о способностях воды впитывать, хранить и передавать человеческие мысли, эмоции и любую внешнюю информацию. Однако научное сообщество признало и эти исследования подделкой.

Появились весьма сомнительные термины: «мигающие кластеры», «аквакоммуникация», описывающие особые свойства структурированной воды – так называемой клеточной цитоплазмы, входящей в состав тканевыхжидкостей млекопитающих. Короче, феномен воды исследовали ученые разных стран, разных континентов. Все они пытались структурировать ее и выражали осторожный оптимизм по этому поводу. Особенно преуспели наши соотечественники, у которых тяга к сверхъестественному в крови, как и у руководителей страны. Они стали первооткрывателями явления «аквакоммуникации», на основе которой была разработана методология и технология создания интеллектуальной системы, превосходящей по адекватности и быстродействию американский суперкомпьютер IBM Watson. Только, где она, эта система? Где компьютеры?

А другие исследователи в других странах с не меньшим энтузиазмом доказывали обратное, называя первых лжеучеными. У меня чтение этой литературы вызывало сложные чувства, будто выкурила неправильный косяк. Я понимала, что все это – околонаучные бредни. Новая шняга. Набор откровенной чуши, чередуемой с очевидными банальными фактами, логическими ошибками. Полным отсутствием доказательств и ссылок на независимые источники, которым можно доверять. И что за красивыми словами ничего не стоит и не лежит. Сокровенная хренотень. К тому же, ошибки псевдоученых всегда преднамеренны, в отличие от ошибок честных исследователей. Все это заставляло быть осторожной в оценках. Однако если руководствоваться знаменитым правилом Карла Поппера, то любое научное заявление можно считать научным. А истинно оно или ложно – вопрос дальнейших исследований…

Между тем, структурированная вода задевала за живое, цепляла. Вызывала интерес у профессионалов из-за фантастических возможностей, теоретически заложенных в ее природе в случае успеха. Наконец, проблема другой воды не являлась хобби ни для Тихона, ни для Дарвин. Ни, тем более, для кремлевской креатуры. Это был госзаказ, который обещал всем долгую комфортную жизнь в науке, потому как хорошая работа – это вообще не работа. А другим, если повезет, бессмертие…

Я старалась не думать о перспективах и с отвагой патологоанатома погрузилась в работу, которую мне поручала Дарвин. И тешила самолюбие смутной мыслью, будто в любой научной подделке скрыто нечто подлинное.

Кроме аппаратуры, представленной в избытке мировыми брендами, и специальной литературы, ТиТиПи с Дарвин собрали в Лэбе группу достойных специалистов. Ученая публика днем и ночью трудилась в поте лица за приличное вознаграждение, добавляя в дистиллированную воду всевозможные добавки на основе глицерина и других криопротекторов. Примерно так, как добавляют антифризы в жидкость для стеклоочистителей зимой. Только глицерин или метиловый спирт в кровь не добавишь.

Изолированные органы биглей-доноров перфузировались криопротекторами, а после подвергались заморозке. Хранились нескольких суток, иногда недель, даже месяцев. Потом размораживались и трансплантировались биглям-реципиентам с одновременным удалением собственного сердца или почек. Эта дорогостоящая, трудоемкая и сложная процедура позволяла корректно оценить эффективность консервирующего раствора. Другие методы давали косвенную оценку случившемуся. В 98,0 % случаев не удавалось ни запустить трансплантат, ни получить хоть какую-то функцию после пересадки. Остальные 2,0 % рассматривались, как сомнительные.

Прошли три года моей бесперспективной лаборантской деятельности в институте урюпинска. Под конец все, до последней санитарки, понимали, что вляпались и что скоро нас разгонят. Всё! Гасите свечи. И что держать ответ придется ТиТиПи и немножко Дарвин. И знали – перед кем. Тихон нервничал, кричал. Мы продолжали работать по инерции. И толкли воду в ступе, без надежды, что случится структурирование. И ворчали что-то под нос. Я называла это the grumbling of the lambs – ворчанием ягнят.

Заведующий операционным блоком Лэба, бывший лучший, но опальный хирург с волшебными руками, изгнанный за пьянство из институтской клиники, терзаясь похмельем, перешел на утренний режим приема спиртного. Однако, как бы ни был пьян, никто в институте не оперировал лучше. И в клинике тоже. Он накладывал сосудистые анастомозы при трансплантациях у маленьких биглей без микроскопа и специальных инструментов. И анастомозы никогда не тромбировались, и не кровоточили.

По слухам, его бы еще долго терпели в клинике. Но однажды он выполнял уникальную по технической сложности показательную операцию по удалению тромба из arteria pankreatika y тучной семидесятилетней женщины с острым панкреатитом. Удалив тромб и восстановив кровоток по сосуду, не стал ждать, когда ассистенты зашьют рану Утомленный спиртом и успехом тромбэктомии, мозг требовал немедленной разрядки. Презрев чужеземную делегацию, в присутствии которой проходила операция, он начал колбасить. И наколбасил такого, что лучше не вспоминать. Только тогда ему было все по фигу. Выпустив пар, разлегся на полу подле больной, уложив мозг вместе головой на окровавленное операционное белье, и захрапел, наплевав на обстоятельства…

Его бы, наверное, простили и в этот раз. Но ассистенты, зашивая брюшную полость, оставили в глубокой ране – намеренно или случайно – картонную коробку с атравматическими иглами «Made in France» Больная умерла на пятый день от разлитого перитонита.

В Древнем Риме, если пациент умирал во время операции или сразу после, врачу отрезали руки. ТиТиПи резать руку хирургу не стал. Он просто прогнал его из клиники, наплевав на уникальный хирургический талант, на профессиональное умение в игре на скрипке… Ради этого последнего он часто звал хирурга к себе по выходным на домашние музицирования.

Дарвин говорила, что среди множества фанатичных забав Тихона, любовь к классической музыке была одной из самых невинных. По выходным он собирал у себя в доме струнный квартет из институтских ученых, в котором второй скрипкой выступал опальный стрелок. Сам ТиТиПи предпочитал виолончель и по слухам славился удивительным умением. Я плохо разбираюсь в этом.

На альте играл урюпинский священник, по прозвищу отец Сергий, до боли похожий на своего толстовского тезку. По совместительству – доктор биологических наук, профессор Козельский, заведующий лабораторией сравнительной генетики поведения. Тонкий и длинный, как удочка, глава православных христиан урюпинска славился подчеркнутым аскетизмом, бросавшимся в глаза не слабее косоглазия. И фанатичной, как у нищих, что толкались на паперти возле церкви, верой во второе пришествие Христа.

Партия первой скрипки была пожизненно отдана Наташке Кипиани, who responded to the nickname «Kipa», кандидату физико-математических наук, заведовавшей лабораторией информационных технологий и математического моделирования. Наташка была гениальным ребенком сначала в детском саду, в школе, потом в Тбилисской консерватории, а под конец – в университете. Ее перевез в столицу джазовый музыкант. Весьма посредственный, он сумел заморочить голову родителям Кипы и увез. Через год они развелись. Карьера скрипачки в столице у Наташки не задалась, и она пошла служить в институт физиологии. Оттуда ее перекупил ТиТиПи, позарившись то ли на математический склад ума, то ли умение играть на скрипке….

Узнав, что ТиТиПи забил болт на хирурга и прогнал, Дарвин забила болт на Тихона и предложила хирургу перейти в Лэб. Он перешел, но не стал осмотрительнее и continued to alcohol abuse.[24] И понуро бродил вечерами по пустому Лэбу, согнувшись и спотыкаясь, будто шел за плугом.

Я присоединялась к его алкогольным стараниям ближе к вечеру. Мой собственный алкогольный опыт уходил корнями в детский дом, где мы пили портвейн, разбавляя его пивом. В студенческом общежитии универа северной столицы я пристрастилась к дешевому азербайджанскому вину, полезному для здоровья, как сулема. А в урюпинске основным алкогольным продуктом служила водка. Только пить ее не могла. И отправлялась за виски к Дарвин, в кабинете которой этот напиток не переводился. А за провиантом посылала санитарку в институтскую столовую, в ту часть, которая предназначалась членам ученого совета.

Хирург, его звали Зиновий Борисович Травин, равнодушно терпел мое присутствие за выпивкой. Дорогостоящий алкоголь, что таскала из кабинета Дарвин, его не интересовал, как и деликатесы из виповской столовки. Ему хватало запасов лабораторного спирта, который уважительно приносили операционные сестры.

Он сам разводил спирт дистиллированной водой в литровой посудине темного стекла с притертой пробкой, добавляя спирт в воду, а не наоборот. Потом засыпал лед в потеплевшее пойло и выжимал лаймон. И начинал пить мелкими тягучими глотками, будто цедил горячий кисель. И не притрагивался к еде. И не говорил со мной. Глядел в себя. Иногда в стол, аккуратно прибранный и чистый. А когда чувствовал, что засыпает, выпроваживал из кабинета, успевая поинтересоваться на ходу:

– Что ты здесь делаешь, чува?

– Вас не устраивает мое общество? Пожалуйста, позвольте остаться! – умоляла я, упираясь руками в дверной проем.

– Утомляешь! – бормотал он и ронял голову на стол…

Обычно я садилась напротив, чтобы не терять его из вида.

Вглядывалась в небритое отечное лицо со следами былой породы. В длинные, всегда взлохмаченные, немытые серо-черные жирные волосы, падающие на уши. В невыразительные глаза, слишком близко посаженные к носу, зато меняющие цвет от количества выпитого: с серого на зеленый. И говорила что-то. Говорила. Но никогда про то, что влюблена. Тормошила. Тянула за рукав в надежде, что обратит внимание. Демонстративно проливала на стол спирт или коллекционный Дарвинов виски. И мысленно молила: «Делай со мной, что хочешь!».

Только Зиновий, для краткости я называла его Зиной, в этом смысле не вызывал сексуальных желаний. По крайней мере, пока. После детского дома я особо не знала мужчин… и женщин тоже. И практически не занималась с ними любовью ни в универе, ни здесь, в урюпинске. Думаю, отвращение к сексу появилось у меня после детского дома, где эта забава была сначала мучительно болезненной и унизительной, а потом стала такой же обыденной и мимолетной, как отъем зачерствелого пряника у малолетнего пацана. И казалась себе неживой. Только Дарвин, приходившая иногда поглядеть на большой клитор, могла расшевелить меня. Но это случалось так редко, что память отказывалась верить в случившееся.

А Зина продолжал неправильно питаться алкоголем и пахнул по утрам старым спиртом и биглями. Я держала его то за сына, которого не было, то за несуществующего отца. И питала лишь одну безумную, лишенную чувственности, литературную страсть, сродни той, что испытывают фанатичные монашки к скульптурам святых, затирая до блеска гениталии из бронзы, в надежде, что случится чудо и у непорочного чувака случится эрекция. Только твит Фрейда, что все процессы по мере нарастания эротизируются, не работал и не приносил облегчения. А Зина не поводил глазом из-за пролитого. Вставал. Доставал из бикса толстую марлевую салфетку и так тщательно вытирал стол, будто сушил брюшную полость от скопившейся крови.

– Как вам удается так много сказать, не говоря ни слова? – старалась подмазаться я.

– Тебя это беспокоит?

– Оскорбляет.

Я влюбилась в него с первого дня службы в Лэбе, когда увидела в одной из операционных. В стерильном белье, не отличимый от других, разве что ниже ростом, он стоял у стола, погрузив руки в грудную клетку бигля. А мне показалось, что, оставив бигля, подошел ко мне. Обнял. И дальше мы вместе наблюдали, как мастерски он продолжает операцию. Я знала, что это невозможно. Но так хотелось невозможного.

В какой-то момент Зина поднял голову и увидел, что стою в дверях. Долго смотрел, не узнавая, а потом неожиданно напустился на операционную сестру. И кричал что-то про посторонних, про стерильность, про дисциплину и какую-то хрень еще. Будто претендовал на тринадцатую зарплату. А может, отбивался от неминучей беды, приближение которой предрекала своим появлением.

Я онемела. Не могла ничего сказать в ответ. Лишь сопротивлялась отчаянно, когда санитарка выталкивала меня за дверь, будто навсегда выставляла из института, отдирая от чего-то таинственного, к которому вдруг прикоснулась глазами. Смотрела назад, стараясь разглядеть лицо под маской. И не могла. И влюблялась еще сильнее. И парилась, проходя по коридору. И понимала, что это мой косяк. Что заболеваю им не из-за индивидуальной предрасположенности, а потому как заразилась от него особо опасной инфекцией, вроде сибирской язвы или чумы, которая настигла меня так внезапно, как может застать человека врасплох долгожданный телефонный звонок. Однако не сожалела, что не успела подготовиться. Готовься – не готовься, конец всегда один: такая болезнь бурно прогрессирует и заводит неведомо куда. Как биолог с красным дипломом, я знала, куда…

Иногда мне казалось, что смурной, сильно пьяный Зиновий чувствует мое состояние не хуже маленьких биглей. Он поднимал невидящие глаза, прижимал палец к губам и, чуть покачивая головой, улыбался, будто говорил: «Не дури, чува!» И я не дурила. Но извечное женское любопытство, а может, совсем не женское, постепенно превращало меня в сотрудника нелюбимого фсб. И толкало на расследования, как в биологии, до которой изредка допускала Дарвин.

– У тебя из-за большого клитора почти мужские мозги, Никифороф, – говорила она, загадочно улыбаясь. – В науке это очень важно. Не меньше, чем в поэзии. Поработай еще немного простым лаборантом.

И я продолжала мыть полы в помещениях Лэба. Настраивать аппаратуру. Таскать из институтской аптеки ящики с медикаментами для оперированных биглей. Кормить их. Редактировать статьи младших научных сотрудников и старших тоже. Проводить исследования in vitro с композициями консервирующих растворов. Диапазон моих функций варьировал от прав санитарки до обязанностей старшего научного сотрудника и секретаря Дарвин.

– Давайте сделаем паузу в исследованиях, – предложила я как-то Дарвин.

– Идея не заслуживает аплодисментов, – сказала Дарвин и тут же согласилась: – Давай! – И так обрадовалась, будто выиграла у меня партию в теннис. – Собирай челядь, Никифороф!

– Мы пытаемся структурировать воду, вводя в нее всевозможные добавки, – сказала Дарвин собравшейся публике. Вид у нее был совсем не научный. И публика понимала это, и смотрела с восхищением и нескрываемым желанием, как смотрят на нее всегда. – Мы так стараемся, словно хотим отмыть в сильный мороз водой лобовое стекло автомобиля. Только одного старания мало.

Мне тоже порой казалось, что усилия челяди больше направлены на затягивание времени комфортного проживания в науке, чем установление истины. Но публика оживилась. Принялась выкрикивать с мест разное. Больше про лженауку, про чудеса, которые происходят крайне редко. И что не следует подвергать чудеса сомнению, когда они случаются. Дарвин услышала и сказала:

– Ложь в мягкой форме полезна. В нашей стране лженаукой объявлялась не только генетика. И потом ни от кого из вас не разит, когда возвращаетесь со службы.

Второе лицо в Лэбе, заместитель Дарвин, доктор биологических наук прямо из столицы, независимый и высокомерный старший научный сотрудник Валентин, попытался суммировать ворчание ученых:

– Нужен не просто новый импульс. Нужен вечевой колокол, чтобы тема, которая с самого начала была обречена на провал, зазвучала. Я не раз обсуждали это с вами, Дора Робертовна. За три года мы смогли накосячить кое-чего успешного. Но, к сожалению, ни одна из наших разработок не тянет на открытие. А чистая вода, как замерзала при нуле, так и продолжает замерзать. Хоть считаете, что точка замерзания воды – просто цифра. И земное тяготение нам не одолеть, как ни старайся. Продолжать?

– Я продолжу сама, – сказала Дарвин и неожиданно для себя, и для всех нас произнесла гениальное: – В науке решающую роль играет не столько успех, сколько дух, из которого он рождается. Поэтому в нашей стране за всю историю накопилось только двадцать три Нобелевских лауреата. В Штатах их почти четыре сотни. Берем тайм-аут в исследованиях. Попробуем по-другому. И помните: увеличение ваших усилий или стараний – это не ответ. Это неэффективно, даже при многократном увеличении. Попробуйте стараться умнее. А за оригинальные идеи – премия. – Она задумалась на мгновение: – В размере полугодового жалованья. – Дарвин умело демонстрировала публике influence – потрясающую способность увлекать своими идеями других.

Челядь задвигалась вся разом. Я подняла руку:

– У меня есть идея.

– Я имела в виду научных сотрудников, Никифороф. Пожалуйста, коллеги!

Челядь не торопилась с идеями.

– У вас есть время до конца недели. Жду вас поодиночке или парами. Только не загоняйте мне старое про воду.

– У меня идея, доктор Дарвин, – я снова полезла под пули.

– Хорошо, Никифороф. Бомби!

– Надо попробовать воздействовать на саму природу воды, а не вводить в нее добавки криопротекторов, – сказала я, немного гордясь собой. Хотя в случае успеха мой бонус был бы в пять-семь раз ниже, чем у научных сотрудников. Если, конечно, не считать деньги, что Дарвин давала мне в конверте.

– Что ты имеешь в виду?

– Ну…, – замялась я. – Станем облучать жестким рентгеновским излучением… стрелять из кобальтовой пушки… давить прессом… кипятить…

– Полагаешь, мы не делаем этого?

– Делаем, но применяем воздействия изолированно, вперемежку.

И сразу челядь подняла головы. Заговорила разом, перебивая друг друга. Идеи посыпались, будто картошка из прорехи в мешке…

С понедельника половина сотрудников Лэба переместилась в инженерно-технологический корпус под названием «Массачузет», оснащенный не хуже знаменитого Массачузетского технологического университета.

Воду начали одновременно облучать, взрывать, продавливать через нано-сита, нагревать, охлаждать до запредельно низких температур, пригласив специалистов из физического института в столице. Жизнь снова закипела. Только ненадолго. Через пару месяцев даже моему ежу МаркБорисычу стало ясно, что структурированную воду не получить и в «Массачузете». Ergo, вп и другим постояльцам кремля вечная жизнь не грозила пока. Может, это и к лучшему.

Публика снова стала тухнуть. Опыты продолжались по инерции. Только ничегонеделанье было еще хуже, потому что в ничегонеделанье нельзя всё бросить и пойти отдохнуть. Запасы лабораторного спирта таяли. Долларовые ставки в преферансе росли. Трудности были связаны не с обилием проблем, но с отсутствием механизмов их решения…

От безысходности я увеличила число алкогольных заходов к Зине по вечерам. Поначалу, он смотрел на меня удивленными глазами, если смотрел, конечно. Но потом привык. И молчал, но так по-интеллигентски нагло, что матерные тексты просто толпились в воздухе. «Hit the road bitch!»[25] – читала я, но не обижалась и не уходила.

Но однажды добилась своего, если это можно назвать достижением. В тот вечер пьяный Зиновий долго рассматривал меня, не узнавая. Встал, поманил ладонью, но так неожиданно, что я в страхе шарахнулась. Подошел и молча стал стягивать с меня одежды, осторожно и очень умело, пока не раздел догола. Притащил стул. Сел и принялся разглядывать, чуть касаясь тела руками. Добрался до клитора. Я покраснела и сказала, будто была последней дурой:

– Доктор Дарвин говорит, у меня слишком большой клитор. – Он даже не улыбнулся.

Я пребывала в каком-то совершенно незнакомом восторженном трансе, трепеща каждой клеткой собственного тела от сумасшедшего желания, которого никогда не знала. Оно было так мучительно прекрасно своей незавершенностью, что вынести его, пережить, казалось, уже нет сил. А он продолжал свои касания, доводя до изнеможения, до полуобморочного состояния, когда потеря рассудка кажется самой малой из потерь, которые ты готова отдать, чтобы мука продолжалась. Только Зина встал внезапно со стула и также молча повернулся ко мне спиной…

Похоже, у него были свои проблемы. Но не слабее. Я безумно жалела его. И себя. И умирала от желания раздеть, приласкать, помочь выплакаться в жилетку. Но он держал меня за бигля. И не пинал ногой только из сострадания и уважения к этой породе с чистыми инбредными линиями, специально выведенной в Штатах для экспериментов по трансплантации органов. Мне ничего не оставалось, как смириться. Я все больше становилась похожей на бигля любовью, терпением и преданностью. Оставалось любопытство, такое же неудовлетворенное, как и все остальное в наших отношениях с Зиной.

За правдой я отправилась в отдел кадров. Попросила личное дело Зиновия Травина. Мне отказали. Отправили к начальнице. Кадровичка, за сорок, худая, модно одетая – в институте, глядя на Дарвин, все хорошо одевались, – улыбчивая и любопытная, поинтересовалась сразу:

– Чем вы так обворожили профессора Дарвин, милочка?

Не ответить ей было просто невозможно:

– Полагаю, в основе наших отношений лежит гомосексуальная невостребованность обеих. – Кадровичка не сразу въехала. А въехав, перестала улыбаться. Стала киснуть и так сильно, что мне стало жаль ее.

– Ступайте за разрешением в службу безопасности – отомстила женщина.

Начальник службы безопасности института, крепкий старый пень в полтора моих роста, со странной фамилией Сангайло, встретил, будто ждал всю жизнь. Выбритые до блеска голова и лицо без бровей и ресниц. Типичный комбриг Котовский. Мне показалось, слышу победный топот красной конницы. Тонкий темный костюм от Труссарди. Такие же очки. Только антураж не скрывает кагэбэшно-эфэсбэшный анамнез. Не помогает доска с иконой святого на стене. Золотой крест на могучей шее в вырезе расстегнутой рубахи и кольца на пальцах, удивительно длинных, как у Рахманинова.

– Зачем тебе? – поинтересовался чекист и добавил улыбаясь: – Никифороф.

– Надо.

– Это не повод. Закон запрещаеть.

– Знаю… я люблю его… а он… он держит меня…

– Шо, за бигля?

Я вскочила. Опрокинула стул. Бросилась к выходу, шепча на ходу ругательства.

– Никифороф! – услышала спиной. – Стань там и слушай сюда. Твой хирург законченное дерьмо, если брезгуеть такой девахой. То, шо он пьяница – не у счет… по крайней мере, для тебя. А шо руки золотые… не за руки же ты утрескалась у него, у конце у концов.

Я двинулась обратно. Села. Раздвинула колени, не пытаясь поправить полы халата. Уставилась на монстра и сказала:

– Дайте личное дело посмотреть… на пару минут.

– У чем засада? – Он встал за моей спиной. Нагнулся. Коснулся ладонью голого бедра. – Лучше всего воспринимаю человека на ощупь. – И медленно двинулся вверх удивительно сильными длинными пальцами. Только с перстнями. Зачем они ему при такой профессии? Похоже, что пальцы удивляли его самого уже не один десяток лет. И удивление не проходило, потому что он рассматривал их, будто чужие, и стеснялся. Этот бзик, видно, досаждал ему не меньше, чем мне – большой клитор.

Я замерла, мучительно вспоминая, какие на мне трусы… Вошла секретарша – молодуха лет тридцати. – Пусть посидит здесь, – не поворачивая головы, попросил чекист. – Не возражаешь?

– Раньше – личное дело Травина, – потребовала я.

– Ты не у церкви, Никифороф, – успокоил он. – Тебя не обмануть.

Я вспомнила золотой крестик на шее монстра и промолчала…

Молодуха сидела в кресле, бесстрашно закинув ногу на ногу, и не собиралась участвовать. А чекист дрючил так старательно, что через минуту я уже встала и подошла к окну. Каждый отдает себя за ту цену, которую сам назначает. Все зависит от степени нравственности, у которой, по большому счету нет ни середины, ни цены. Она либо есть… Я стала слишком доступна, и сама бросаюсь на шею первому встречному-поперечному, если встречаю, конечно… Капелька липкой спермы, остывая, медленно текла по бедру. Если все они в фсб такие же беспомощные и бездарные гомеопаты, лишенные усердия и изобретательности в борьбе с инакомыслием, как институтский монстр-прелюбофил в сексе, крамолу в стране им не одолеть никогда, даже вернув 37-ой год и презрев конституцию. Нехер делать! Даже если станут искать врагов народа на трамвайных остановках.

– Ты кончила? – поинтересовался откуда-то издалека чекист.

– Тебе нужны субтитры?

Секретарша встала. Вернулась с личным делом. Протянула…

Я с трудом прочла на картонной обложке: «Травин Зиновий Борисович»… родился… закончил школу… первый медицинский институт… место работы, должности, копии дипломов… буквы двоились, троились… все плыло. Мне казалось, сейчас упаду…

Протянула папку монстру:

– Что там? Почему с дипломом профессора служит хирургом в собачнике? Почему пьет, как извозчик?

– Шо ты хочешь, девочка, – хохотнул монстр: – Это тебе не история болезни. Мы не анализируем причины, не ставим диагнозы. Только Травин твой такой косяк заделал… Где ты нашла себе эту хворобу на жизнь?

– В парке валялся… В чем он провинился? – В голову лезло самое плохое, что может сделать хирург: зарезать больного по неосторожности, поставить ошибочный диагноз, повредить крупный сосуд, удалить здоровую почку или ногу, оставить ножницы в животе. Господи! Да мало ли чего?! Только Зиновий Травин, чего-бы не накосячил, в сто раз благороднее вероломного Сангайло.

Я ждала ответа, но монстр собрался во вторую смену и возил рукой под халатом, размазывая липкую капельку по бедру. И чувствовал себя закоренелым бабником, и принуждал к оральному сексу. Этого я вынести не могла. Повернулась. Ударила кулаком в грудь. Оттолкнула и заорала, вытягивая из памяти детдомовские тексты:

– Ты меня совсем задрал, лыжник долбанный! Fucking security officer! – И продолжала орать в надежде, что струсит и выложит правду про Зину, лишь бы заткнуть меня. Но опричник оказался не робкого десятка. Не повел и глазом. И, положив на мои крики, ждал, когда закончу. Я остановилась. Взяла трусы со стола и замерла в нерешительности. Во мне не было стыда. Только обида и злость, как в детском доме когда-то. И жалость к себе, и Зиновию Травину.

– Ну, шо ты паришься? – дрогнул монстр. – Не дрожи диван. Лопнешь все пружины. Чем он тебя зацепил, дочка?

– Дочка!? – снова взвилась я. – Значит, дочку ты только что дрючил на столе?! Я тебе во внучки гожусь, старый козел! Оботри конец, fucking dolt![26] – Я снова стояла посреди эфэсбэшного кабинета и крутила кистью трусы. Очень дорогие. Черные, в горошек. Подарок Дарвин. И забывала, что желание стать в позу почти всегда заканчивалось для меня положением на четвереньках. И понимала, что для таких, как он, понятия добродетели не существует. Как и для меня, наверное, потому что занятия любовью давно превратились в бартер. И неважно, добрый или злой засаживает в тебя свой болт. Главное, что получу взамен. И потребовала:

– Колись, бля!

– Ну шо тебе сказать, – сдался дед. – Я впрягаюсь у твои проблемы. Ты – у мои. Без базара. Трусы не забудь натянуть, пока што… – Он говорил со странным акцентом. В дикторы его бы точно не взяли. Даже на радио. А еще знала, что молдаванин по национальности… шабес-гой… или еврей, или просто жил на Молдаванке в Одессе и служил в тамошнем кгб. А потом перебрался в столицу, в фсб. А когда вышел на пенсию, перебрался в урюпинск… Остальные его прелести так сильно в глаза не бросались.

Он поискал глазами личное дело Травина на столе. Не нашел. Посмотрел на секретаршу. Та встала, подала папку. Чекист не стал раскрывать и продолжал обеспокоенно и осторожно, будто читал по памяти:

– Твой хирург… патологическая личность… говно… понимаешь? Просто гицель. Патологическая физиология, которая у названии нашего института, плачеть по нем.

– Гомик, что ли? – переспросила я. – Быть не может.

– Хуже, – заголосил бывший чекист.

– Не мороси! – я тоже кричала. – Кто он? Пед? Трансвестит? Совокупляется с мертвецами, животными?! I want to know the truth!

– You wanna know the truth? – на приличном английском переспросил Сангайло. – Then read the multiplication table, baby.[27]

За спиной послышалось движение. Я обернулась. В дверях стоял Зиновий Травин в операционном белье и, придерживая плуг руками, чуть шатался, будто под ветром.

– Шо тебе, Травин? – засуетился монстр. – Я занят. Шо, не видишь? Подожди за дверью.

– Зачем ты пришла в этот гадючник, Вера Никифорова? – Зина впервые так долго говорил со мной. Взял за руку. – Пойдем! Лучше меня тебе все равно никто не расскажет…

В тот день мы толпились возле установки, смонтированной в помещении «Массачузета», похожем на заводской цех. Расположенный в дальнем конце институтского парка, возле морга, цех с установкой представлял собой вершину инженерной урюпинской мысли. Это чудо, язык не поворачивался назвать его словом «техники», представляло собой конгломерат творческих, порой совершенно безумных, идей Дарвин и моих по воздействию на обычную водопроводную воду, в стремлении переделать ее структуру. Установка совмещала в себе несовместимые устройства: от банального кипятильника, морозильника с жидким азотом, лазерной, рентгеновской и кобальтовой пушек, до могучей центрифуги с не менее могучим прессом, терморегулятором и высоковольтным генератором. В установку были встроены и продолжали встраиваться всевозможные спектрофотометры, газоанализаторы, масс-спектрометры и прочие анализаторы, позволявшие на любом этапе эксперимента, в любой момент воздействия, получать в реальном времени данные о состоянии воды. Все сооружение напоминало храм La Sagrada Familia – храм Святого семейства в Барселоне, хаотично надстраиваемый по замыслу автора; поражавший воображение нагромождением архитектурных деталей и, тем не менее, необъяснимо прекрасный своим уродством.

Установка, мы прозвали ее «Барселоной», позволяла производить с водой немыслимые процедуры, одновременно или в заранее заданной последовательности. А контейнер, в который помещалась вода, вообще был уникален, если позволял совершать эти чудачества.

Мы – это Дарвин, ее высокомерный заместитель Валентин из столицы, несколько инженеров и техников, парочка умников-физиков, несколько лаборантов, еж МаркБорисыч в корзине и я. Еще были два или три охранника в красных майках под черными одеждами. Они всегда сопровождали нас. След в след. Молча. Служба безопасности была самым могучим, многочисленным и продуктивным департаментом института. Охранники стояли на этажах, возле лифтов, у главного входа, толпились у проходной, в парке, бродили по коридорам. Это был самый преданный власти и наиболее патриотичный класс нашего народонаселения, не страдающий любознательностью и самонадеянностью, не привыкший задавать вопросы. Объединенные смыслами и массовой культурой конца прошлого века, подвыпив, они пели песни сорокалетней давности, любили старое кино. Ни на митинги оппозиции, ни в библиотеку – ни ногой.

Мы знали заранее результат очередного эксперимента. Все было, как обычно. Только с самого утра стояла влажная жара. Было душно и липко. Кондиционеры не справлялись. Вентиляторы гоняли горячий воздух по полупустому, стерильно чистому пространству с высокими потолками. Технический персонал был одет в серое операционное белье. Остальные – в голубое, натянутое на голое тело. Молодые и крепкие охранники, зимой и летом одним цветом – черным с красным, – издали смотрелись муляжами пенисов.

Из-за жары «Барселона» дурила. И всякий раз приходилось перенастраивать аппаратуру.

– Обещают сильную грозу, – сказал высокомерный Валентин. – Давайте отложим эксперимент.

– Нет! – отрезала Дарвин. – Цех заземлен по периметру. На крыше – громоотводы. Окна и двери герметично закрыты. Что нам может грозить?

– Воздух перенасыщен электричеством, – не сдавался талант.

– Продолжаем, – подвела итог дискуссии Дарвин.

Наконец, все заработало. «Барселона», похожая наракету перед запуском, несильно гудела, попыхивала синим. Подрагивала. Парила. А потом пошли пугающие взрывы в пресс-машине, один за другим. Так работает устройство, забивающее сваи в грунт.

Только Дарвин нервничала больше обычного. Покусывала ногти. Пристально всматривалась в дрожащую «Барселону». Подстегивала глазами, чтобы поскорее извлечь контейнер с водой, отвезти в Лэб и приступить к прямым исследованиям. Программа должна была завершиться через десять минут.

Я возилась с МаркБорисычем, которого пугали взрывы, когда услышала призывный окрик Дарвин:

– Никифороф! Чем ты занята, черт возьми?! – Не стала отвечать и двинулась на голос. Пока шла, за окнами с каждым шагом стремительно темнело. Начиналась гроза. Дождь лил так себе, но грохотало, будто на передовой в кино про войну.

Я почти добралась до публики. А они вдруг все повернули головы и принялись напряженно рассматривать что-то за моей спиной. Я тоже оглянулась и увидела в воздухе бело-синий огненный шар, как на рекламных горелках нашей могучей газовой компании, который, шелестя и потрескивая искрами, медленно двигался на меня. Размерами с волейбольный мяч, он был совсем не страшен, даже безобиден, и казался бомбочкой из компьютерной стрелялки. Только приближаясь, смешная бомбочка становилась все страшнее, пока меня не обуял ужас. «Шаровая молния! – догадалась я. – Сейчас она доберется до установки, напитанной электричеством, как трансформаторная будка, и тогда…».

Пребывая в странном трансе из-за переизбытка электрического поля вокруг, я двинулась навстречу огненному шару, который успел поменять цвет на ярко-синий и громко шипел. И собралась голыми руками воевать с электрическим чудовищем, чтобы защитить «Барселону» и челядь, и охранников. И спасти Дарвин, без которой жизнь моя теряла смысл.

Размахивая руками и что-то крича, я бросилась на огненный шар, как бросаются в сугроб. Это не было состоянием несделанного выбора. Я была Зоей Космодемьянской и 28 героями-панфиловцами, Олегом Кошевым и генералом Павловым одновременно. И Бандерой. Но шар равнодушно отклонился в сторону и двинулся дальше, прямиком к публике, продолжавшей толпиться возле «Барселоны». К Дарвин, стоящей чуть впереди с полными ужаса белыми глазами во все лицо…

Я не слышала взрыва. А когда пришла в себя немного, увидела в дымящейся полутьме «Массачузета» санитара Евсея из морга. Он наклонился так близко, словно собрался целоваться. Оттолкнула. Попыталась сесть. Не смогла и бормотала, что надо найти Дарвин в случившемся месиве. Он кивал головой, но не уходил. Я, наконец, села и ватным матерным голосом отправила его на поиски Дарвин.

Оглянулась. Обугленный корпус «Барселоны» походил на космическую ракету, взорвавшуюся на стартовой площадке перед запуском. Вокруг валялась челядь. Бродили пригоревшие охранники-муляжи и что-то кричали в непослушные переговорные устройства. Я поднялась и двинулась к установке. Шатаясь, запинаясь ногами о железный хлам и челядь на полу, медленно брела вперед, пока снова не наткнулась на Евсея. Он сидел возле Дарвин в той же позе, что подле меня, и нащупывал пульс на сонной артерии. Голубые хлопковые штаны Дарвин уцелели, а рубаху снесло взрывом, как сорвало рубахи и штаны у многих из лабораторной челяди. Она лежала на спине, неприлично раздвинув ноги.

Подъехали пожарные машины и «Скорые». Кто-то громко через мегафон отдавал строгие команды. Хаос начал упорядочиваться. Сам. Тушить уже было нечего. Челядь грузили в «Скорые» и увозили в клинику. Пожарники разбирали обгоревшую аппаратуру.

Подошел Евсей:

– Как ты, Вера?

– Сносно! – огрызнулась я, наученная общением с начальником службы безопасности. Старик Евсей никогда не разговаривал со мной, не называл по имени. Однако знала, что ходит в фаворитах у Дарвин, когда у нее случаются приступы то ли астмы, то ли месячных. Или вдруг появляется систолический шум на аорте, где клапан. И тогда она на сутки, а то надвое, immerses herself in the downshifting,[28] и сбегает в морг к Евсею, давнему другу своему по занятиям сексуальным экстримом. Опустившемуся, вечно пьяному мужику огромного роста, с вонючей сигарой в зубах, с улыбкой блаженного и омерзительными запахами формалина, трупного духа и старого алкоголя, выпитого вчера. Странно, но вонь была ему к лицу. Сказать про такого: «блаженный» – незаслуженный комплимент. Но Дарвин тяготела к умственным калекам.

С голым черепом, густыми седыми бровями и такой же бородой, Евсей походил на Саваофа, а еще голосом: глубокой трехголосой церковной профундой, идущей прямо из мочевого пузыря. Он принимал Дарвин в каморке, похожей на кладовку. Маленькой, с таким же мерзким сладковатым запахом трупов, топчаном, тумбочкой со старым микроскопом и рядами полок вдоль стен, заставленных банками с органами биглей. Повсюду валялись стекла с окрашенными гистологическими препаратами.

Иногда я пробиралась в морг следом за Дарвин. И, прижав ухо к двери, погружалась в их dumpster-diving,[29] и слушала необычный диалог чистюли Дарвин и сумеречного старика, грязного даже для морга.

– Инстинкт представляет собою реагирование на внутреннее состояние субъекта, – вещал Евсей, посвечивая в темноте ярко-синими глазами Саваофа. Дарвин не желала падать с лошади и парила, что сознание не несет в себе критериев. Последние определяются целями, которые преследует человек. Тогда Евсей вспоминал, что коммуникативные фильтры всегда анизотропны, что человеческие убеждения формируются в сфере бессознательного, что… Потом они переходили к теме воды, и малограмотный, пьяный в дрезину ватник вешал на уши умнице Дарвин вычитанную в интернете лапшу. Про анабиоз, криптобиоз, про действие сверхнизких температур на митохондрии, про абсолютный ноль, при котором компоненты любой системы обладают наименьшим количеством энергии, допускаемой законами квантовой механики, и прочую хренотень…

Порой, набравшись храбрости, я приоткрывала дверь и, дрожа от возбуждения и страха, смотрела, как Дарвин, задрав ноги в туфлях на плечи Евсея, что-то говорила, помахивая рукой с вонючей сигарой или полупустой бутылкой. И следила за происходящим, пока они не переходили к боевым действиям. Дарвин стягивала трусы, усаживалась на стол, опускала ноги…

Смотреть, как они занимаются любовью, как прекрасное тело Дарвин с остатками горного загара неистово и вульгарно предается пороку, было так невыносимо больно и унизительно, что хотелось закрыть глаза и умереть, чтобы никогда больше не вспоминать и не видеть это. Мне казалось, оба предают меня. Я шептала ругательств. Убегала к себе и, стоя под душем, вымещала на большом клиторе ревность и стыд, что мучили меня…

– Профессора Дарвин отвезли в клинику. С ней все в порядке. Почти. – Кричал в ухо Евсей. – Пойдем, Вера.

– Пошел ты! – Меня бесила его забота.

Вырвавшись, я принялась бесцельно бродить по цеху, пока не поняла, что стою перед покореженной «Барселоной». Голова гудела большим колоколом и болела так сильно, что даже взмах ресниц казался ударом молотка по затылку.

Стараясь не моргать, ворошила мусор под ногами и обходила установку в поисках неведомо чего. И шла круг за кругом, пока не наткнулась на обгоревший металлический шар, похожий на большую картофелину. Нагнулась. Взяла в руки… и заорала от боли и испуга: шар был горячим. Пока охала и дула, боль странно прошла, будто не было. Поднесла руки к лицу и не увидела ожогов, которых ждала. Не было даже волдырей. Растерянно оглянулась: вокруг – ни души. Даже настырный Евсей сгинул. Пнула, негодуя, злосчастный шар, и он неожиданно легко отскочил, будто мяч, и запрыгал прочь…

Вернувшись в аспирантское общежити, полезла под душ. И стояла неподвижно, без мыслей и чувств, пока вода не смыла запах пожарища. Нашла початую бутылку виски из запасов Дарвин. Приложила к губам. Потом сидела в кресле. Приходила в себя. А когда пришла, первой мыслью была Дарвин.

Добежав до ожогового центра, принялась искать ее в палатах. – Она не поступала к нам, – успокоил дежурный врач.

Я нашла Дарвин в кабинете ТиТиПи. Огромный директорский кабинет размером в теннисный корт, казалось, спроектировал Сикейрос, столько пространства, уровней и света было в нем. К кабинету примыкает зимний сад. Но доминирует огромный письменный стол, заваленный всякой всячиной. Повсюду валяются смычки от виолончели, канифоль, ноты. Рядом соседствует прибор ночного видения, два старинных серебряных подсвечника, которым здесь не место, как не место виолончели в углу, и второй в чехле неподалеку от первой. На ближней стене несколько дисплеев. Старинные шкафы со стеклянными дверцами. В них книги по физиологии и патофизиологии, изданные за последние сто лет. Портреты маслом знаменитых врачей, физиологов и патофизиологов в деревянных рамах. Множество фотографий ТиТИПи с депутатами, членами правительства, коллегами из-за границы, космонавтами, актерами, хоккеистами. Дипломы всех мастей. Скромная фотография верховного правителя с дарственной надписью в виде подписи…

Другая часть Тихонова кабинетика, предназначенная для отдохновения, была символически отгорожена от первой парой чугунных скульптур в полный рост, кожаными диванами, двухсторонними стеллажами с книгами до потолка и цветами в керамических бочках. И походила на библиотеку престижного английского клуба. На одном из столов выставлены бутылки с алкоголем и водой, стаканы, термосы со льдом, призванные демонстрировать алкогольное бесстрашие хозяина кабинетика. У стены бар и тоже с напитками. А еще винтовая лестница со стеклянными ступенями, ведущая на антресоли, нависавшие над половиной корта. Там я никогда не была.

На одном из диванов, прикрытая пледом, лежит Дарвин, свесив голую ногу на пол. Возле ноги стоит бутылка Jameson без крышки и без стакана.

– Ты – не Никифороф, чува! Ты – Александр Матросов, – улыбнулась Дарвин. – Думала посмертно наградить тебя. Прости, не получилось. – Она похлопала ладонью по дивану: – Присядь! – И пока шла к ней, с удивлением рассматривала любимое лицо, чуть покрасневшее, без бровей, ресниц и прядей волос возле уха, ставшее голым еще прекраснее и роднее.

Вспомнила безволосого Сангайло: «Он ее тоже, наверное, дрючил на столе… и не раз». И представила целомудренную недотрогу Дарвин, сидящую голой попкой на эфэсбешном столе… в чулках, что крепятся пажиками к поясу, в итальянских туфлях до лодыжек, которые не снимала, занимаясь любовью…

– Будешь? – Дарвин кивнула на бутылку.

– Буду. – Я поднесла бутылку к губам. Через мгновение алкоголь принялся вытеснять из головы и тела дневные заботы. Можно было расслабиться и прилечь подле Дарвин на минутку.

– Подожди ложиться! – сказала Дарвин и забрала бутылку. – Два сотрудника погибли. – Она хлебнула из горлышка: – Мальчик-физик и охранник. Двое – в реанимации. Догадываешься, чем это грозит? – Дарвин села и, размазывая слезы по лицу, стала повторять монотонно: – Fucking water! Fucking water! – A потом, без перехода: – Нечего странного не заметила там?

Больше всего хотелось спросить: «Где там?». Но вместо этого, неожиданно для себя, заявила, отчетливо выговаривая слова, будто для протокола:

– Видела одну штуку из металла, похожую на шар… шершавый… очень горячий. – Поднесла ладони к лицу… и отчаянно, до боли в ладонях, пожалела о своей болтовне. И не понимала, почему.

– Возьми несколько человек челяди. Отправляйся в цех. И без этой штуковины не возвращайся! – Дарвин привычно командовала парадом. Только встать не смогла. Голова закружилась. Ее вырвало чистым виски без еды…

В кабинет вошел Тихон. По-хозяйски оглядел теннисный корт. Подошел к Дарвин на задней линии: – Тошнит?

– Нет! Рыгаю от удовольствия. – Она атаковала ТиТиПи, будто он взорвал «Барселону», и говорила что-то, говорила…

– Здравствуй, Никифороф! – сказал ТиТиПи, чтоб отбиться от Дарвин. – Вижу, повезло тебе сильно. Голыми руками на шаровую молнию полезла. Дура! А инженера по технике безопасности выгоню и дело в суд передам. Напиши на мое имя докладную, как все случилось. Договорились? Хочешь побыть с Дорой?

– Мне надо в «Массачузет» за…

– Заткнись! – успела остановить меня Дарвин…

Когда мы добралась до цеха, было совсем темно. Светильники в этой части парка почему-то не горели. Если бы не охранник и два мальчика-физика из Лэба, все с фонарями, я бы не нашла цех до утра. Мы вошли через проем в стене с выломанным стеклопакетом. Вместо гари странно пахло свежими огурцами, разогретыми солнцем. Я безнадежно оглядывала огромный цех, размером с футбольное поле, заваленный обгоревшим хламом и надежно прикрытый ночной тьмой, в которой узкие почти параллельные лучи фонарей высвечивали лишь небольшие участки пола.

– Полный абзац. Подождем до утра, Никифороф, – предложил креативный мальчик-физик, умевший считать варианты.

– Да, давайте! – обрадовался второй.

– Пошли вы оба! Здесь я принимаю решения. Дарвин обязательно пришлет кого-нибудь проконтролировать наши старания. Хватит гаситься. Походим немного. За мной!

– Не командуй тут! – обиделся креативный.

Я вспомнила, что физиков зовут Лева и Рома, и что про их дружбу ходят сомнительные шуточки в Лэбе, и сказала: – Дайте фонарик, чуваки! Пойду одна… с охранником. – И собралась двинуться вперед. И увидела… увидела, как из темноты бесшумно выкатилась большая картофелина из железа, серая, с окалиной, и двинулась ко мне… по воздуху. Подрагивая, она висела над полом на расстоянии полуметра. Это было так неожиданно, что сразу не поверила. Будто загадала желание, подбросила монетку, и она упала… Нет, ни на орла, ни на решку, тем более. Она упала на ребро и осталась стоять, покачиваясь.

Я тоже покачивалась, только от страха и удивления, и боялась оглянуться на мальчиков за спиной, чтобы картинка не исчезла. Стояла и ждала чего-то. Дождалась: из темноты, друг за другом, вышли еж МаркБорисыч, целый и невредимый; за ним безымянный приблудный рыжий кот и здоровенная институтская дворняга по имени Страшила, в которой кровей было намешано не меньше, чем в кентаврах. Не обращая внимания на людей, животные расселись вокруг шара-картофелины и, пребывая в странном трансе, не сводили с него глаз. Пауза затягивалась. Я почувствовала себя девочкой Элли из «Алисы в стране чудес». И подумала: «Сейчас налетит ураган и отнесет нас всех в страну…». И не успела додумать до конца, потому что налетел ураган, сбил с ног, закружил вместе с шаром, мальчиками и зверьем…

Я быстро пришла в себя. Попыталась сориентироваться. Оказалось, лежу на полу среди множества стеклянных осколков. В глазах резкая боль. Надо мной перепуганные Лева и Рома. Светят фонариками прямо в лицо. Отодвигаю фонари. Сажусь.

– Что случилось, мальчики?

– На тебя упал кусок стекла из окна… небольшой… придавил немного. Как ты себя чувствуешь?

– Подавленно. – Я не смогла улыбнуться. Еж, кот и пес Страшила по-прежнему сидели кругом и пялились на шар. – Пошли вон! – заорала я, размахивая руками. – Заберите ежа, Рома-Лева! – Нагнулась к картофелине. Подняла. Во что бы положить ее? А охранник уже снимал куртку…

Мы снова шли по парку. Снова, как утром, было душно и липко. Охранник тащил картофелину. Рома с Левой на ходу перекладывали ежа с рук на руки. Мне было страшно. Тошнило. Я вспомнила, как Дарвин вырвала голым виски. Остановилась возле дерева. Нагнулась. Спазмы скрутили пустой желудок. Не было даже слюны. Подошли кот и Страшила, сочувственно присели на хвосты.

– Дон Кихот говорил…, – сказал Лева.

– Заткнись! – Я все-таки вырвала и сразу почувствовала облегчение, словно до этого нормально жить мешало содержимое желудка.

У входа в Лэб мы остановились. – Дальше я пойду одна, мальчики. – Повернулась к охраннику: – Давай железку. Куртку заберешь утром на вахте.

– Мы проводим. – Лева с Ромой напрашивались в ночные гости.

– Остыньте, чуваки! Я буду ночевать в кабинете Дарвин. Вам туда нельзя.

– Мы только донесем ежа до дверей.

– Он сам доберется.

Другой охранник проводил меня до кабинета Дарвин. Посмотрел, как открыла собственным ключом дверь. Пожелал спокойной ночи и ушел. Я осталась одна, если не считать Марк-Борисыча, что двигался по коридору…

Я казалась себе законченной дурой, которая не знает, что делать с волшебной картофелиной, исполняющей желания. Нет! Я была Золушкой. И добрая волшебница-фея снарядила меня на бал, предоставив одежды, карету, лошадей и кучера… и туфельки. Пора отправляться на бал! Только прежде спрячу туфельки, чтобы не облажаться, когда появится принц. И двинулась на третий этаж, в номер к Зине. И просила фею, чтобы хирург оказался на месте…

Его не было, конечно. А непохожая на туфельки картофелина снова жгла ладони. В детском доме мы прятали ценные вещи там, где никому не придет в голову искать их. Я знала, где спрячу картофелину, но даже себе не решалась сказать об этом.

Чтобы выйти из Лэба, надо было миновать охранника. С артефактом под мышкой не пройти – не туфли. И сумку попросит открыть – таковы правила. На втором этаже не было решеток. Спустилась на этаж. Открыла окно в туалете… и медлила, боясь расстаться с картофелиной. Бросила, наконец. Она бесшумно упала на клумбу, откатилась, стала невидимой.

Охранник подозрительно оглядел меня.

– Переночую дома, – смогла улыбнуться я.

Ползая на четвереньках в темноте, я переворошила клумбу и ближнюю брусчатку, пока не стукнулась о картофелину головой: она висела над землей. Не было времени удивляться. Удивилась, когда добралась до приемного отделения клиники и взглянула на себя. Но, как была в земле, цветочной пыльце и с летающей картошкой подмышкой, двинулась в кабинет ТиТиПи.

Дарвин встретила, словно не расставались: – Показывай!

Я развернула куртку…

24

Продолжал злоупотреблять спиртным.

25

Пошла вон отсюда сучка.

26

Придурок.

27

Я хочу знать правду.

Хочешь знать правду? Читай таблицу умножения.

28

Добровольно спускается по социальной лестнице.

29

Питание на помойках.