Читать книгу Дора, Дора, памидора… - Сергей Чилая - Страница 7

Глава 4

ОглавлениеНа мне все быстро зажило. «Как на собаке», – шутил Травин, понимая, что зажило еще быстрее. Однако не обсуждал ненормальную скорость выздоровления. Несколько раз приходил мой неназванный отец Тихон. Долго стоял в дверях, отбрасывая ногой ежа, что переместился со мной в апартаменты для королевских особ. Долго усаживался в кресло, погружая в него огромное тело по частям. А когда, наконец, колени и лицо оказывались на одном уровне, замирал, глядя через окно на институтский парк, в дальнем конце которого серел корпус «Массачузета» без стекол, с закопченной стеной и порушенной «Барселоной» внутри. Наглядевшись, отваживался посмотреть на меня. Вид у него был потерянный, но я успевала закрыть глаза. Только однажды он позволил себе:

– У тебя есть ко мне вопросы?

– Надеюсь, вы знали, что делаете, – огрызнулась я. Больше мы не разговаривали…

Моя дружба с ежом началась с того, что кто-то из челяди сунул его мне в сумку. Дальше – понятно: я заорала, наткнувшись в сумке на живого ежа. Трясла исколотыми в кровь пальцами. Челядь хохотала. А Дарвин изрекла, поразив произношением:

– If someone sits down on a hedgehog he immediately begins to think about his ass, and never comes to mind thinking only of the hedgehog.[35]

Я тогда от испуга или волнения не поняла, про что она. И про ежа забыла. А он не забыл и навязывался в друзья так настойчиво, что была вынуждена согласиться. А потом сама привязалась. У него была странная особенность: он ловко, как собака, ловил мух на лету и ел…

Со временем я пришла к мысли, что заимела власть над ТиТиПи. И всякий раз думала по-разному, что прибыльнее для меня? Рассказать ему, что он мой отец, которого узнала, вращаясь на центрифуге, или промолчать? Только, как расскажешь, если все время лежишь с закрытыми глазами и молчишь, пока он рядом. А может пустить все на самотек, который, я была уверена, приведет и уложит меня в койку к Тихону.

Я вспоминала центрифугу и всю процедуру экзекуции, что учинил надо мной ТиТиПи, без жалости и злости к себе и к нему. Потому что могла в любой момент остановить насилие, сказав, где спрятан шар, который не прятала и про который не знала, где спрятан, переадресовав вопрос Дарвин. Но не остановила. Почему? Проверяла себя на прочность? Или, как далеко может зайти ТиТиПи в своих порочных желаниях? Хотя, почему порочных? Без его денег, без оборудования, персонала, без его смышлёной приемной дочери Дарвин ничего бы не случилось. Мы бы по-прежнему толкли воду в ступе в надежде структурировать ее. И я не стала любить Тихона меньше после его затеи.

Душа моя, особенно тело с остатками яичниковой ткани, что начала регенерировать, требовали любви, взамен утраченного Травина. ТиТиПи более всех годился на роль fuck buddy. Разница в возрасте меня не смущала. К тому же мысль, что, возможно, стану заниматься любовью с собственным отцом, подливала масла в огонь. Комплекс Электры цвел и пахнул.

А институт шатало от любопытства. Он недостатка информации сотрудники фантазировали с такой силой, что оторопь брала. Но Тихон молчал. И Дарвин молчала. Я тоже помалкивала.

В один из дней очередной визит ТиТиПи совпал с появлением профессора Козельского, что спас меня от злобного произвола директора. Я мало, что знала о нем. Знала, что настоятель одной из церквей урюпинска. Что в отличие от большинства своих коллег и кличку «Данила Козел», имеет высокую научную репутацию у ученой публики. Что пользуется доброй славой и уважением прихожан. Что слывет единственным, если не считать Дарвин, кто умеет выбивать из ТиТиПи деньги на ненаучные проекты вроде детского сада, приютов для бродячих собак или бездомных. А про сравнительную генетику поведения, которую исследовала научная группа под руководством отца Сергия в трехэтажном лабораторном корпусе с центрифугой, не знала ничего.

Мы все смутились втроем, будто делали запретное что-то. Завлаб Козельский от неожиданности даже попятился, бормоча извинения. Я лежала с закрытыми глазами и молчала. Тихон тоже молчал. Курил и стряхивал пепел на ковер. Он первым пришел в себя. Встал и набросился на Данилу Козла:

– Что ж ты письмо в президиум академии не отправил, Данила Федорыч, как грозил?

– Держу вас, Тихон Трофимович, не только директором института, но еще глубоко порядочным человеком. Полагаю, сможете без подметных писем разобраться в случившемся. «Просто стойте, опоясав чресла истиной и облекшись в броню праведности». – И собрался уходить.

– Побудь с ней, – мирно попросил Тихон и вышел из палаты.

Данила посмотрел на опустевшее кресло, сел на стул и вежливо поинтересовался:

– Как себя чувствуете, Вера Павловна? – И, предваряя ответ, продолжал без остановки: – Я справлялся о вашем здоровье. Знаю, что вы в порядке. – Замолчал, а когда пауза стала невыносимой, сказал: – Не хотите перейти ко мне в лабораторию младшим научным сотрудником на первых порах? Нам нужны крепкие ученые головы, вроде вашей. Надеюсь, ваша в эксперименте директора пострадала меньше тела. Некоторые специалисты считают, что мозг человека устроен сложнее, чем Вселенная. Полагаю, они имели в виду ваш мозг тоже. «Ибо много званных, но мало избранных».

Он улыбнулся и сразу исчез завлаб Козельский, аскетичный, застегнутый на все пуговицы человек в футляре. Мне улыбался умный, хорошо воспитанный мужчина. И вспомнила: воспитание – то, что остается, когда все выученное забыто. Этих людей я чувствовала детдомовским носом за версту, хоть попадались они пару раз всего. Одной из них была Фанька Зеттель… Только МаркБорисычу отец Сергий не понравился. Сразу. Он забрался в угол и пыхтел оттуда, и стучал лапками об пол, выражая недовольство визитом.

А отец Сергий излагал странное:

– Источник творческой активности человека, подлинности его бытия лежит в трансценденции, то есть в постоянном самопревосхождении, ведущем к Богу. Это стремление к Абсолюту является главной побудительной силой научного творчества и верности подлинным ценностям. Понимаете?

– Н-н-нет.

– Со временем поймете.

Тонким негромким фальцетом завлаб продолжал говорить о науке, о религии. Мне запомнился Ренан: «Наука имеет ценность лишь постольку, поскольку может заменить религию»… Чем дольше я смотрела на отца Сергия и слушала, тем сильнее он нравился мне: неприметный, одного возраста с Тихоном и, видно, не из богатых. Он сидел с прямой спиной, не касаясь спинки стула, и завораживал своими текстами:

– В будущем символы веры будет давать лишь наука.

Я закрыла глаза от удовольствия.

– Наука станет исследовать вечные наши проблемы, решения которых настоятельно добивается челове…

Священник замолчал на полуслове, будто кто-то невидимый нажал на его халате пуговицу «mute». Я открыла глаза. Он по-прежнему сидел на стуле с прямой спиной. А рядом стоял мужчина в черных одеждах и такой же балаклаве, и прижимал пистолет к голове ученого. Я собралась заорать, но второй успел закрыть мне рот ладонью в старой кожаной перчатке.

– Что вас привело сюда, господа? – как-то вяло поинтересовался отец Сергий.

– Заткнись! – сказал первый. А второй склонился ко мне и, смущаясь и испытывая неловкость, стал непривычно вежливо интересоваться, где спрятано изделие? И не к месту, и неумело вставлял раз за разом в свои тексты: «сука» и «блядь».

Я принялась суматошно перебирать, что он имеет в виду? И уже почти догадавшись… нет, доподлинно зная, что, подивилась удивительной точности определения, которое дали другой воде эти два придурка. Именно Изделие! Побывав в «Барселоне» и повстречавшись там с шаровой молнией, обычная вода после взрыва превратилась в изделие человеческих рук. Это было удивительным открытием. Мы станем исследовать теперь не другую воду, не артефакт, а Изделие, которое сами изготовили.

Забывая о придурках, о ладони, что зажимала рот, я подумала, как тонко и точно порой одно единственное слово способно придать философскую глубину нарочитому примитиву. И вспомнила из прерванной проповеди отца Сергия:

«Наука сегодня решает вопросы сиюминутные. Высокая стратегия состоит в том, чтобы объединить старания профессиональных ученых с усилиями теологов и философов. И тогда не покажется странным тезис о том, что внешние проблемы нужно решать через решение внутренних, а не наоборот».

Однако не стала вступать в дискуссию. Прикинулась шлангом и собралась сказать визитерам: «Если вы про матку мою, козлы, то ее удалил доктор Травин». – Но рот мой был зажат ладонью в перчатке. Я могла лишь мычать.

Не знаю, сколько продолжалась немая сцена, только ладонь вдруг исчезла с лица. Я смогла глубоко вздохнуть и сесть в функциональной кровати, не предназначенной для сидения. И не поверила глазам. Один из нападавших лежал, прижимаемый к полу ногой отца Сергия. А второй с поднятыми руками замер у стены и завороженно смотрел на дуло пистолета.

Если бы завлаб Даниил Козельский отрубил себе палец топором, как толстовский отец Сергий, в миру князь Касацкий, я бы удивилась меньше. А он, не повысив голоса, выговаривал что-то двум придуркам. А потом также тихо заявил: – Гребите вон отсюда! – И пока те, потрясенные случившимся не меньше меня, боком выходили из палаты, положил пистолет в карман халата и повернулся ко мне, будто ничего не случилось:

– Подумайте над моим предложением, Вера Павловна. – И добавил: – Буду рад видеть вас в церкови Благовещения пресвятой богородицы в Благовещенском переулке. – И стал прощаться. И снова засмущался, и так сильно, что я тоже пришла в замешательство…

Утром, сняв пижаму, я надевала сарафан, когда раздался стук. Подошла. Осторожно открыла. В дверях стоял утраченный Травин и не пахнул спиртным.

– Пришел посмотреть твой живот, – сказал он смущенно. – Приляг.

Я занервничала, однако легла. Задрала сарафан, приспустила трусы и уставилась в потолок. Он придвинул стул. Присел и начал пальпировать живот.

– Матку ищешь, – попыталась пошутить я. – Вчера тоже приходили… поисковики. – Он не отреагировал, но ладонь опустил совсем низко, так, что пальцы коснулись клитора. Было приятно. Травин склонился. Я смогла посмотреть ему в глаза. Он говорил что-то, невнятно и негромко. Гораздо выразительнее были руки. Странно, но трезвым и влюбленным, он был не так интересен и нравился мне гораздо меньше. Скорее совсем не нравился. Я не переставала удивляться этому. А тут вдруг поняла, что воображение просто дорисовывало недостающие черты к вечно пьяному интроверту, которые так нравились мне, потому что была автором, Пигмалионом, влюбленным в свою модель. И что та любовь была, как удар под дых, когда перестаешь дышать и теряешь разум от счастья. Я решительно встала. Опустила сарафан и собралась сказать, как его сестра, что больше не…

Травин сидел на стуле, склонившись и обхватив голову руками. Наверное, так он сидел, когда домой приходила задурившая курица Лиза. И поняла, что никогда не смогу, как она, взять и выложить правду-матку… Подошла. Погладила по голове.

– Ты не виноват в том, что приключилось с твоей сестрой, – сказала я. – И Лиза твоя не виновата. Власть виновата. Это она, ее следственные комитеты, суды, управления безопасности, полиция, народные дружины и фронты, фонды и телевизионные каналы, общественные палаты и некоммерческие организации делают с нами то, что делают.

Я была очень далека от власти. Не знала, что они курят в кремле, поэтому воспринимала их проделки, как воспринимают гололед. А став взрослой, добавила к своим ощущениям понимание того, что власть, для которой лукавство было самым мягким эпитетом, еще кормит, поит, одевает, учит, лечит таких, как я, хоть делает это нехотя, спустя рукава и не бесплатно. И продолжает при этом оставаться вопиюще продажной, беспощадной и злой. И хотелось сказать ей: «Отвяжись!»… Я утрачивала лояльность.

В такие минуты вокруг меня собиралась пустота, из которой рождается со временем все. Как родилась страна, как родилась я, детдомовская девочка Вера Павловна, которой никому не жалко. Как сказал бы отец Сергий, все случилось из-за особенностей поведения собственных генов.

Я не озлобилась, вопреки правилам детского дома, на белый свет, не стала заносчивой и эгоистичной, и реально верила во всю эту ботву про равенство людей, их почти физическую нужду в свободе, про необходимость правовых отношений между властью и людьми. Да, я могла отобрать пряник у девчонки-малолетки, но делала это лишь для поддержания собственной репутации среди детдомовской элиты. И на следующий день возвращала жертве сторицей: вместе с пряником – яблоко или конфету, что успела отобрать у кого-то другого.

«Ах, Никифороф! – хотелось заорать мне. – Ты всегда слишком легко доставалась всем». – Может быть, и легко, только я отдавала свое тело и свою душу. И не пользовалась чужими, как власть, что столетиями уничтожала и уничтожает тела и души сограждан все изощрённей и жестче, и где придется….

– Нет! – остановил мои мысли Травин, не поднимая головы. – Заблуждаешься! И заблуждения твои неустойчивы. И правды в них нет. Это я виноват. Мы все виноваты. Ты тоже. И не думай, что Дарвин, которая с удовольствием играет во фронду, пока ей позволяют, исключение.

Я представила Дарвин, что была в оппозиции к любой власти, хоть не выходила на главную площадь с плакатиком, не объявляла голодовку, не участвовала даже в молчаливых беззубых шествиях.

– «Система власти прогнила больше, чем полностью, – говорила Дарвин. – Это уже давно очевидный факт. Не надо справедливости, в которой из всех чувств, больше всего зависти. Народонаселению достаточно одной свободы. А с власти хватит того, что держу камень за пазухой и фигу в кармане».

Она улыбалась и искала рецепт спасения страны. И доводила до абсурдного завершения безумные старания самой власти, усердие ТиТиПи, рвение коллег-патриотов и не коллег, по отбиранию свобод, переделке жизни поданных, науки, политики, про которую знала только плохое. Ей казалось, что, лишь продолжая это безумие, можно продемонстрировать бессмысленность подобных усилий. И только после взрыва, а может, после центрифуги, я стала понимать… нет, начала находить логику в ее поступках. А когда поняла, все стало на свои места. Одно смущало: Дарвин в своей стратегии не учитывала, что задроченные граждане страны, в которой столетиями не было частной собственности, не в состоянии отличить свободу от несвободы, что общество чрезвычайно толерантно к нищенскому уровню жизни, что…

А трезвый Травин гнал свое:

– Мы позволяем власти вести себя с нами так, как она ведет. – Он говорил все увереннее. – Гнобить нас, оцифровывать, с каждым днем наглее и жестче, бездарнее и бесстрашнее. А в отместку поданные любят власть еще сильнее. Может быть, из-за того, что поверили, будто они – великий народ…

«Он опять примется за лабораторный спирт или, как Лиза, совершит суицид, если встану сейчас, скажу правду и уйду», – подумала я. И принялась стягивать через голову сарафан…

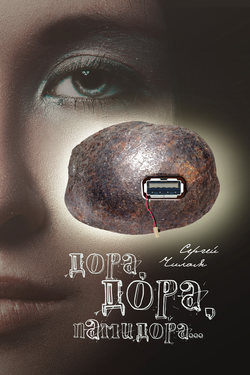

Мы сидели в удобных кожаных креслах со стегаными спинками за длинным прямоугольным столом хорошего дерева в библиотеке загородного дома ТиТиПи. И молча, вот уже час или два, глазели на Изделие, которое лежало на большом кузнецовском блюде тонкого фарфора. Это был округлый предмет с неровной шероховатой поверхностью серо-коричневого цвета. Размером и формой с большую неровную картофелину, предмет этот походил… он не походил ни на что земное. И к тому же излучал умиротворенность, как отец Сергий.

Тихон встал. Осторожно, будто боясь обжечься, взял в руки шар и несильно подбросил. Нам показалось, что шар невесом: так медленно он взлетел, завис на мгновение и также медленно опустился в Тихонову ладонь.

– Что скажешь, Никифороф? – обратился он ко мне. Вопрос был чисто риторическим. Однако я также идиотски-риторически ответила:

– Это – тот контейнер из взорвавшейся «Барселоны», из-за которого вы…

И сразу отреагировала Дарвин:

– Не приставай к ней с расспросами! – И подернула плечом. Ее начинало раздражать внимание, которое Тихон выказывал мне после центрифуги.

– У твоей лаборантки светлая голова.

– Введи ее в ученый совет.

– Введу, если дашь ей должность младшего научного сотрудника.

Дарвин не стала отвечать. А я, уже в который раз, дивилась ее упорному нежеланию повышать мой институтский статус.

– Вам, девочки, удалось получить поразительный по свойствам материал. Прочный и легкий. Почти невесомый. Ничего подобного на земле еще не было. Представьте, если делать из него летательные аппараты, автомобили… – Величественный и элегантный, похожий на постаревшего актера провинциального театра, ТиТиПи сурово впаривал нам, поглядывая на артефакт:

– Науке известны случаи, когда ученые, идущие к заданной цели, неожиданно получали результат, настолько превосходящий их ожидания и отличающийся от заданного, что его при всем желании нельзя было назвать достигнутой целью. Так было с открытием радиоактивности супругами Кюри. Так неряха Флеминг, никогда не мывший лабораторную посуду, открыл пенициллин, а Колумб, отправившийся за пряностями в Индию и Китай, открыл Америку.

– «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону», – сказала Дарвин, и все облегченно вздохнули, заулыбались, закивали головами, будто согласились и приняли на себя ответственность за открытие неизвестного материала, который сулил славу и деньги. И служил надежной крышей, способной защитить от провала в исследованиях по структурированию воды.

– Любопытно, черт возьми, – впервые подала голос жена Тихона, – Он полый внутри или там что-то есть?

– Кого ты спрашиваешь?

– Какого черта, Тиша! Будем считать этот вопрос тоже чисто риторическим.

ТиТиПи взял в руки шар. Постучал по нему пальцем. Звук был тупым, будто перкутировали воспаленную долю легкого. Посмотрел на Дарвин. Та пожала плечами. Посмотрел на меня.

– Все просто, – сказала я. – Если шар сплошной, то это – артефакт, возникший в результате случайного совпадения действий природных сил. И тогда относиться к нему мы должны, как к артефакту. Как относимся к Плащанице, плато Баальбек, постояльцам кремля или летающим тарелкам.

– Зашибись! – неторопливо затянула жена Тихона. Ее звали Нина Георгиевна. Нина Георгиевна Геловани-Перевозчикова. Она нравилась мне. И не только умением постоянно чертыхаться, красотой и высокой породой, которые с годами становились все заметнее. Но удивительно мягким и одновременно независимым характером аристократки из рода грузинских князей, уходящего корнями в XII столетие. Этот род упоминался в летописях еще при царице Тамаре, рассказывала Дарвин. А позже дал толпу военных, политических и государственных деятелей, ученых, артистов, писателей. Только Дарвин, несмотря на прекрасную родословную, не любила приемную мать и за глаза называла Старой Сукой, хоть той было лишь немного за сорок.

– А если он полый внутри, – продолжала я, – то тогда – это Изделие, созданное руками человека. Руками сотрудников Лэба. Потому что природе такое не создать, сколько бы не корячилась. И охотники за сокровищами станут охотиться не за артефактом или самим Изделием, но за технологией его получения. – Я посмотрела на Тихона. – Те два козла, что ворвались тогда в палату ко мне в поисках волшебной лампы Алладина, были, не в пример вам, благородней и добрей…

– Остынь, Никифороф! – промурлыкал ТиТиПи, совсем не похожий на того яростного Тихона в оранжевой робе, что запер меня в центрифуге.

– Если не доктор Козельский, бандиты задушили бы меня.

– Я сказал, остынь! – начал заводиться Тихон.

– Нет уж, позвольте! – Меня одолевал зуд быть замеченной.

– До сих пор недоумеваю, как худосочный старец Козельский смог совладать с двумя вооруженными грабителями. Кто эти люди? Институтский персонал? Губернаторские бандиты? Или представители заказчика? Последним вообще незачем искать то, что им и так принадлежит по праву… Те, кто посылали их, не могли отправить на дело two unskillful morons,[36] – закончила я.

– Отец Сергий справился бы с дюжиной таких недоносков. – Тихон снова мурлыкал: – В молодости он воевал в Афганистане.

– Значит, Акела не промахнулся, – сказала Дарвин. А мне нечего было добавить, хоть ничего не понимала.

– Какое теперь имеет значение, промахнулся Акела или нет. В любом случае наша картофелина тянет на открытие. На Нобелевскую премию, независимо от того артефакт это или Изделие.

– Тихон уже не мурлыкал. Он торжествовал. Нина Георгиевна набрала короткий номер в телефоне:

– Любаша, где тебя черти носят? Закоси что-нибудь поесть поприличнее. Нет, сациви не катит. Тащи вино, гуду и грецкие орехи. – Повернулась ко мне: – Так он полый, на хрен, деточка? Или в засаде у него что-то есть?

– Завтра доктор Дарвин передаст эту штуковину лабораторной челяди, и мы получим ответы не только на этот, но множество других вопросов, которые пока в засаде.

– Меньше всего мне хотелось бы на этом этапе передавать артефакт в чьи-либо руки, – сказал Тихон.

– Ограничимся УЗИ, – успокоила всех Дарвин…

Кастелянша Люба, они называли ее прислугой, вкатила в библиотеку столик на колесах с четырьмя бутылками белого вина в плетеной корзине и тарелками с орехами и сыром. Люба знала пристрастия хозяев.

– Это «Цинандали» – знаменитое грузинское сухое вино. Дьявольски вкусное, – заметила Нина Георгиевна. – Чем больше пьешь, тем больше хочется. Если вино настоящее, то перед розливом его три года держат в дубовых бочках.

– А если нет.

– А если нет, мы пьем скотч, – улыбнулся Тихон, разливая вино в бокалы.

Я была на седьмом небе от счастья. Мешал сыр. Гнусный запах еще влажной солдатской портянки после долгого марш-броска так густо заполнил библиотеку, что его можно было резать ножом. Я старалась поменьше дышать. Втягивала воздух в легкие через рот, но запах все равно проникал в меня. Евсеева помойка в морге казалась отсюда альпийской лужайкой. Голова кружилась. Тошнило.

– Простите, ненадолго оставлю вас.

– Не бойся дуркануться, деточка! – успокоила Старая Сука. – Положи кусок сыра в рот и подержи. Нет! Не глотай, черт, сразу.

Сдерживая тошноту и не дыша, я закрыла глаза и сунула в рот кусок овечьего сыра по имени «гуда». Твердый, скользкий немного, ни на что не похожий, как артефакт. Он вызывал единственное чувство: его хотелось поскорее выплюнуть.

– Нет, черт возьми! Не смей! – заорала Старая Сука. – Его надо разжевать, чтобы до конца ощутить и понять этот колдовской вкус.

И чем больше я жевала и глотала, тем сильнее хотелось положить в рот еще кусок. А запах сыра, в котором смешались вонь солдатской портянки и застоялый дух овчарни – шерсти старого барана, дыхания овцы, ее молока, воздуха горных селений Грузии, где делают гуду, – стал для меня не менее притягательным, чем его потрясающий вкус. Швейцарский «Эмменталь» отдыхал.

– Запивай вином, детка! – просвещала Тихонова жена. – Кусочек сыра – глоток вина. Кусочек сыра, черт, глоток… – Старая Сука привычно чертыхалась. И эта привычка нравилась мне все больше.

– В общаге универа в другом урюпинске Никифороф пила азербайджанское вино и заедала плавлеными сырками, – печально заметила Дарвин и подлила в мой бокал из своей бутылки. Отошла к бару. Вернулась со стаканом скотча. Села и стала пить редкими мелкими глотками, поглядывая на артефакт. Наглядевшись, взяла в руки и принялась вслух читать из детской сказки:

– «Дед бил, бил, не разбил. Баба била, била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула. Яичко упало и разбилось. – Подняла голову: – Дед плачет. Баба плачет. А курочка куд-кудахчет: – Не плачь, дед, не плачь, баба…».

– Утомляешь, Дора! – строго сказал Тихон. А Дарвин, будто в трансе, повторяла и повторяла: – Мышка бежала, хвостиком махнула… – Встала. Выронила артефакт на толстый коричневый ковер. Мы не услышали стука, потому что артефакт не упал, но странно завис над ковром. Мы повскакали с мест, подбежали к шару, будто уже ждали чего-то.

Картофелина неподвижно висела над толстым ворсистым ковром с монограммами ТиТиПи. Мы тоже замерли в предожидании чуда. И оно случилось: картофелина зашевелилась и медленно начала подниматься над ковром, пока не повисла над нашими головами, как на клумбе. Подержала паузу. Сделала круг по библиотеке, останавливаясь ненадолго у застекленных шкафов с книгами, что стояли по стенам от пола до потолка.

– Господи! Я оху. аю! – шепотом сказала Старая Сука. – Оно летает, будь я проклята!

– И читает! – заметила Дарвин.

– Сейчас она откроется, – принялся фантазировать ТиТиПи, – и из тарелки…

– …выберутся маленькие человечки, – продолжила Дарвин. – Они отберут у тебя институт и урюпинск в придачу…

– Похоже на шаровую молнию, – сказал Тихон, стараясь отвлечь Дарвин.

– …которую нам удалось приручить. – Дору было не остановить.

– Как ты думаешь, Никифороф?

– Вам виднее, Тихон Трофимыч. – Мне было хорошо и комфортно, и приятно всякий раз прикидываться идиоткой, отвечая на идиотские вопросы Тихона. Но чем больше я прикидывалась, тем дольше и внимательнее он смотрел на меня. И глаза его не сулили хорошего.

Я пришла в себя. Взяла в руки шар. И просто, будто с баночки ночного крема или дневного, свинтила крышку, которой не было. Заглянула внутрь. Сунула палец. Подержала и заявила, как на пятничных конференциях в Лэбе:

– Там вода. Структурированная вода. – И, потрясенная случившимся, собралась запрыгать и захлопать в ладоши, как детдомовская девчонка-малолетка. Но стояла окаменелая и боялась пролить волшебную воду. И не знала, что делать с шаром…

Дарвин забрала у меня картофелину, поднесла к носу. Подставила ладонь. Наклонила. У нее хватило мужества не отдернуть руку, когда жидкость пролилась из упаковки и… застыла в воздухе над ладонью, поражая невиданной силой, мощью и масштабом, сконцентрированными в капле. Жидкость струилась, как потоки воды в водопаде Анхель, и не проливалась.

– Капля этой жидкости может стоить миллиарды долларов, – осторожно заметил Тихон.

Возможно, он был прав. А жидкость… жидкость казалась живым бриллиантом. Мы замерли, разинув рты: поверхностное натяжение у нашей воды должно было быть не меньше, чем у ртути, а вес…

– Похоже, жидкость действительно структурирована, – сказала я, глядя на каплю. – Ее структура перестроена относительно равновесия к окружающей среде.

– И плотность резко поменялась и стала ниже плотности воздуха, – добавила Дарвин. – Поэтому она…

– Никифороф права, – ввязался в дискуссию Тихон. – Ключевое слово здесь – перестройка. Перестройка структуры, делающая нашу воду другой. Хотя обычная вода из-под крана тоже является аномальной жидкостью. Науке известно, что вода резко выпадает из плавной зависимости температур плавления и кипения родственных с ней жидкостей – гидридов VI группы Периодической системы элементов Менделеева. Если бы общие закономерности выполнялись и для воды, то она замерзала при минус 100° и кипела бы при минус 76° Цельсия. Этого не происходит из-за того, что между молекулами воды действуют силы, которых нет в родственных ей гидридах. Эти силы называют водородными связями. Понятно, что в другой воде эти связи претерпели еще большую перестройку… – Тихон помолчал, давая нам проникнуться значимостью его слов, и добавил, но без прежнего оптимизма: – Возможно, в результате специфического перераспределения электронной плотности.

Дарвин подняла ладонь, поместив в нее каплю. Поднесла к глазам, чтобы понять природу. Отодвинула. Перелила содержимое из ладони в ладонь.

– Подбрось, – сказал ТиТиПи осипшим голосом.

Дарвин резко опустила ладонь. Вода не пролилась на ковер, не разбилась на тысячи брызг от удара. Она просто осталась висеть в воздухе. И выжидала, преломляя свет и пугая необычностью.

Дарвин повернулась спиной к капле и двинулась к двери. Капля помедлила и послушно потащилась за ней, наплевав на остальных, как таскалась за Герасимом Му-Му, как за мной постоянно топает еж МаркБорисыч. Только не может неорганическое вещество привязаться к человеку, быть понятливым и смышлёным. А океан в лемовском «Солярисе»? Хотя, это было на другой планете. Ни одно сравнение не годилось…

А капле надоело таскаться за Дарвин, и она двинулась ко мне. Приблизилась, зависла возле головы, демонстрируя свою привязанность.

– Прикажи ей стать кубиком, Дора. – Тихон вспомнил, что он директор института.

Дарвин усмехнулась и погрузилась в фольклор: – «Сивка-бурка, вещая каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!».

А я погрузилась в глубочайший когнитивный диссонанс, вспомнив матерный эвфемизм, приписываемый уже более ста лет этим сомнительным строчкам из сказки Ершова про Конька-горбунка. Мне было стыдно за себя, за Дарвин. А она на полном серьезе продолжала шутить с пространственно-временным континуумом другой воды и трансом, в котором пребывали мы все:

– Стань кубиком, Изделие, как хочет папа Тихон. Пожалуйста!

Мы ждали. Капля не шелохнулась. Мне показалось, что прямо сейчас, из засады, она улыбнется и скажет Дарвин: – Не зависай, чува!

Я не выдержала и, стыдясь себя, попросила: – Пожалуйста!

Капля шевельнулась, задвигалась и трансформировалась в нечто, похожее на кубик. Мне показалось, что недавнее сообщение ученого япошки, утверждавшего, что обычная вода определённым образом меняет свою структуру под воздействием человеческих эмоций и музыки, уже не выглядит столь безумным.

– А теперь стань трубочкой! – стала командовать Дарвин, входя во вкус и отбирая у меня инициативу. Но не случилось. Капля закапризничала. Дарвин напряглась: – Пожалуйста! Попробуй еще раз.

– Возможно, у капли более высокое предназначение, – сказала я. – Возможно, она старается познать себя, так же, как мы – ее. Трансформировавшись в кубик без упаковки, вода показала нам свои возможности. И сказала: – Обучайте! – Или подумала так… Попросите каплю трансформироваться в трубочку еще раз.

Дарвин взяла каплю в руки. Коснулась пальцем и прошептала на выдохе:

– Стань трубочкой.

Во мне проснулась детдомовская девочка-хулиганка, и я решила, что для капли самым эффектным решением стала бы трансформация в большой клитор или пенис. Но капля так не думала. Она вообще не думала. Я перехватила инициативу у Дарвин и сказала демонстративно равнодушно, понимая, что капля явно тяготеет ко мне:

35

Если кто-то сядет на ежа, сразу начинает думать о своей заднице и никогда – о еже.

36

Двух неумелых придурков.