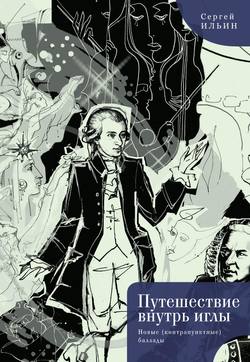

Читать книгу Путешествие внутрь иглы. Новые (конструктивные) баллады - Сергей Ильин - Страница 24

XXIII. Баллада о Слепой Женщине

Оглавление1

В те же часы и на том же углу:

чужда добру, а тем более злу,

что так сближает всех зрячих людей —

точно съестное случайных гостей —

пела – одна перед пестрой толпой —

женщина, что от рожденья слепой,

как утверждают зеваки, была.

Рядом собачка в корзинке спала.

Был ее голос слегка грубоват.

Жест полных рук также чуть угловат.

Голову к солнцу она подняла —

нежит безглазье слепящая мгла.

Тихо в пустых и зеркальных зрачках

небо плывет в надувных облаках.

Да и весь город с его суетой

там приумолк – за нездешней чертой.

А между тем из снующих людей

каждый задерживал взгляд свой на ней:

что ж, к негативу слепого лица

склонны присматриваться без конца

мы – любопытство нам трудно унять:

душу без глаз невозможно понять.

Кто-то монетку ей в блюдце бросал.

Кто-то словцом остроумным блистал.

Кто-то, ее пародируя, пел.

Кто-то еще на собачку глядел.

В общем, людей и вещей длинный ряд,

к ней прикоснувшись, как будто обряд —

низкий? высокий ли? но – исполнял,

и только вид напускной сохранял,

что они нынче от мира сего,

и в них неясного нет ничего.

Если бы пестрая знала толпа:

женщина, что от рожденья слепа,

здесь не за тем, чтоб людей удивить —

кошечек дома ей нужно кормить.

Сам я, едва лишь об этом узнал,

разом нашел, что так долго искал:

там, где сочувствия полного нет,

тайны игривой мерещится свет.

Если ж сочувствием сердце полно,

к тайне любой безразлично оно.

Это к тому я упорно клоню,

что для начала в себе на корню

я бы ту склонность хотел упразднить,

что заставляет нас больше ценить

тайну, чем близких вокруг нас существ,

тайну как сгусток тончайших веществ…

Разве не грех – отдавать веществам

больше любви, чем живым существам?

Как никогда на слепую смотрел

я – и впервые, быть может, прозрел.

2

Приходилось ли вам замечать, любезный читатель, что лица слепых людей по причине отсутствующего выражения глаз выглядят почти всегда для нас, зрячих, отчуждающе и безобразно, но при всем этом вызывают, как правило, безотчетное чувство общечеловеческого, я бы даже сказал, космического сострадания, причем достаточно интенсивного порядка, так что слезы сами наворачиваются на глазах?

Иной раз приходится видеть несчастья неизмеримо большего масштаба, а глаза не плачут, в чем причина? причина, думается, в кратковременном исчезновении привычной иерархии в оценке вещей: ведь когда мы смотрим в глаза другому человеку, мы встречаемся – или думаем, что встречаемся – с его душой, а душа эта по самому своему определению настолько сложный и многогранный феномен, что мы вынуждены поневоле на него настраиваться и под его воздействием даже перестраиваться, то есть все наши психические чувства – коим нет числа, а еще пуще производным от них возможностям – никогда не выступают в своей исконной целостности, но, как железные опилки в магнитном поле, в зависимости от контакта, выстраиваются в определенном и своеобразно оформленном порядке, то есть чужая душа, будучи сама по себе загадочным явлением, является вместе с тем источником отнюдь не загадочного – и гигантского по своим масштабам комплекса причин и условий.

И вот все это опускается во время наблюдения над слепым человеком, – иными словами, вместо того чтобы отдаться сложнейшему конгломерату осмысления чужого страдания и своему отношению к нему – кто этот человек? каким образом постигло его горе? заслужил ли он его? не кармической ли оно природы? как он его переносит? могу ли я ему помочь? как он будет реагировать на мою помощь? нужна ли она ему? не притворяется ли он, желая моей помощи, и не использует ли меня? и так далее и тому подобное – итак, вместо всей этой невидимой, обременительной, мелочной и по большому счету унизительной работы, предшествующей практически любому акту альтруизма, в нас вдруг возникают сочувствие и сострадание в их чистом, незамутненном, исконном виде: как если бы вместо золотого песка, который нужно еще отмывать и отмывать, явился вдруг чистейший слиток золота.

Да, когда мы смотрим на слепую женщину, которая, чтобы прокормить своих кошечек, выходит с собакой на улицу петь и даже пытается совершенствовать свое пение профессионально, – мы испытываем ощущение, будто наши сочувствие и сострадание к ней на мгновение отделились от всех прочих чувств, налились плотью и кровью и, точно наскоро выструганные папой Карло, выглянули боязливо из души: немного неуклюжие, неприспособленные для жизни, но вполне самостоятельные, то улыбчивые, то плачущие, а главное, монументальные в размерах, – и в этом есть что-то буддийское: так можно сочувствовать только существам из другого мира, так мы сочувствуем животным, так мы сочувствуем иным особенно полюбившимся литературным персонажам, – и если бы я во время какого-нибудь греческого отпуска увидел где-нибудь в пещере истекающего кровью циклопа, которого бы заживо поедали муравьи и мухи, но который бы нашел в себе силы взглянуть на меня единственным своим глазом, и что-нибудь проворчать угрожающее и бесконечно жалостливое одновременно, то, я думаю, какими бы нечеловеческими ни были этот его предсмертный взгляд и это его последнее рычание, я не сдержал бы слез: как и глядя на ту слепую женщину.

3

Она стояла на углу и – пела,

и сколько рядом ни было людей:

застывших на трамвайной остановке,

сидящих праздно в уличном кафе,

снующих взад-вперед по перекресткам

иль высунувших голову в окне, —

а также с ними связанные вещи:

как небо, скажем, в легких облаках,

как в нем же ослепительное солнце,

и как под ним – в предвечной суете —

этот родной и надоевший город

(ибо с природой он несовместим,

а человек желал бы быть с природой

в единстве полном, правда, на словах), —

итак, в тот час как люди, так и вещи

не то что были заворожены

тем, как слепая женщина им пела

(как будто бы хотела и могла

она в своем сомнительном искусстве

Орфея подвиг дерзко повторить), —

но как бы все они вдруг приумолкли,

стараясь и не в силах осознать,

что значило – не столько даже пенье,

сколь непривычный облик весь ее:

этот правдивый, неизящный голос,

и грации неженской торжество,

достоинство в движеньях угловатых,

но главное – незрячие глаза:

они что-то такое излучали,

что трудно было выразить в словах, —

так, говорят, есть в сердце мирозданья —

оно иначе и не может быть,

если к ночному небу присмотреться

с внимательностью полной хоть бы раз, —

так вот, там есть невидимое солнце,

чьи смертоносны для людей лучи,

да и, пожалуй, для всего живого, —

за исключеньем разве тех существ,

в ком воплощение духовной жизни,

мы не сговариваясь признаем,

да, солнце темное лишь им нестрашно:

теперь оно нестрашно также ей,

но по другой, болезненной причине…

двусмысленность всегда томит людей

и как-то странно, непонятно их волнует, —

подобное волненье и сейчас

помимо воли люди ощущали,

внимая пенью женщины слепой,

понять пытаясь, что же это значит…

да, также заторможенность была

во всех их чувствах, мыслях и поступках,

как будто из глубокой фазы сна

их вырвал ненароком чей-то окрик

и, миру бдения и миру сна

одновременно будучи причастны,

но ни в одном себя не находя,

они, лунатикам подобно, бродят,

напоминая кукол заводных…

быть может, если б люди вдруг узнали,

зачем слепая женщина поет:

не для того чтоб прокормить собачку,

на одеяльце спящую у ног

(хотя и этого вполне довольно,

чтоб отвернувшись слезы утереть),

а ради многих кошечек своих —

этаких трогательных капризулей,

что выборочны как назло в еде,

и чье питанье стоит ощутимых денег, —

да, если бы о том могли узнать

все эти заколдованные люди,

то б их оцепенение прошло,

как в сказке об Уколотой Принцессе,

и на слепую стали бы смотреть

они уже прозревшими глазами:

как на почти что равную себе, —

она бы в главном сделалась понятной…

(ведь только то, что непонятно нам,

в нас вызывает страх и восхищенье, —

но оба эти чувства далеки

от жизни самой важной: повседневной,

и потому их нужно избегать,

и разве что в каком-нибудь искусстве,

дабы отвлечься от житейских дел,

ища разнообразья, ненадолго

ими с душой увлечься хорошо)…

так вот, о чем мы говорили?

да все о том же: о мирах иных,

о том, что люди, если разобраться,

по части фантастичности равны

как минимум, гомеровским циклопам,

о том, что только музыка одна

спасает мирозданье от распада,

и что любовь двусмысленна всегда

(в ее груди все чувства приютились,

и злобы подколодная змея

там вековечно и открыто дремлет,

и ревность, и предательство, и гнев,

и месть – все человеческие страсти,

питаясь от источника любви,

сдвигают музыкальные орбиты

вращения людей всех и вещей,

толкая их к великим катаклизмам),

и любящая разве доброта —

сочувствие как ко всему живому —

с присущей ей дистанцией во всем

быть может, сохраняет этот мир

в гармонии… да, музыка одна

лежит в основе всякого творенья, —

и пение той женщины слепой,

подобно лире древнего Орфея,

заставило прохожих в летний день

порядок мироздания припомнить…

как странно, что похвастаться не мог

подобным мощным действием на душу

один хоть симфонический оркестр —

а они много дали здесь концертов! —

(спешили звуки в ухо там войти,

чтоб выйти тут же из другого уха), —

поистине, мне крупно повезло,

что, оказавшись в тех местах случайно,

услышал я кондукторшу: она

сказала пару слов о женщине поющей, —

ведь были-то соседками они…

тотчас я, повинуясь зову сердца,

с трамвая дребезжавшего сошел, —

и до сих пор не только не жалею

об этом, но готов тот день считать

одним из самых лучших в моей жизни:

а было их немало у меня.