Читать книгу Schach dem König - Siri Kohl & Kirstin Körner - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

PROLOG: 1598

Оглавление„Ihr könnt jetzt eintreten, Marinelli.“

Ich erhob mich von dem unbequemen Stuhl in einer Ecke des Vorzimmers, auf dem ich eine Dreiviertelstunde lang gewartet hatte, um von Spaniens sterbendem König empfangen zu werden. Mateo Vázquez, der Sekretär des Königs, hielt die Tür zu Philipps Gemächern für mich auf. Vázquez war einer der Wenigen, die ich aus meiner Zeit am königlichen Hof noch kannte; außer ihm gab es fast nur neue Gesichter, junge Emporkömmlinge aus der kastilischen Provinz die meisten, aber auch altgediente Diplomaten, die ihre lange Hofkarriere endlich ins Zentrum der Macht geführt hatte.

Als ich an Vázquez vorbeiging, hörte ich ihn flüstern: „Erschreckt nicht, wenn Ihr ihn seht.“ Die Warnung war keinen Augenblick zu früh gekommen. Ich betrat das Zimmer, dessen genügsame Enge mich auch nach so vielen Besuchen noch beeindruckte, und verneigte mich in Richtung des Bettes, das ein mit dem Staatswappen bestickter Baldachin überspannte. Als ich mich aufrichtete, traf mein Blick den des Königs, und ich musste alle Selbstbeherrschung aufbieten, um nicht in der Bewegung zu erstarren.

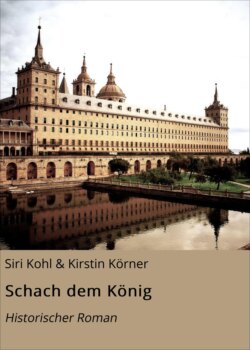

Um das Bett herum standen ein etwas dicklicher, bleicher junger Mann, den ich als den Thronfolger Philipp erkannte, der königliche Leibarzt und zwei andere Männer, die ihrer Kleidung nach ebenfalls Ärzte waren. Vor allem aber war der König umgeben von Mönchen, Mönchen in der schwarzen Tracht der Hieronymiten, die das Kloster im Escorial bewohnten und die vermutlich die Aufgabe hatten, jetzt, wo es unaufhaltsam zu Ende ging, für die Seele des Königs zu beten. Und in der Mitte dieser düsteren Versammlung, von den Kissen seines Bettes gestützt, saß ein kleiner, in sich zusammengesunkener Mann mit hageren, ausgezehrten Gesichtszügen, denen er bei meinem Anblick ein Lächeln abrang, das wirkte, als steige es nur langsam aus den Tiefen der Vergangenheit zu ihm empor – Philipp der Zweite, immer noch König von Spanien, aber schon gezeichnet als Verlierer des Todeskampfes, den er seit Wochen ausfocht.

„Marinelli.“ Die heisere, einst so volle und gebieterische Stimme war kaum zu verstehen, aber der Ton, der in dem einen Wort lag, verriet mir, dass Philipp in diesem Moment ebenso von einer Woge der Erinnerungen – viele schöne, manche hässliche – davongetragen wurde wie ich selbst. Alles, was ich mit diesem König erlebt und durchlitten hatte, stand in grellen Farben vor meinem geistigen Auge, all die guten und bösen Gefühle waren wacher denn je und ließen meine Stimme schwanken, als ich mich nochmals verneigte und „Señor“ murmelte.

„Mein treuer Marinelli... Der einzige, den ich immer bei mir haben wollte und der es dennoch vorgezogen hat, mich zu verlassen und mich zu strafen für etwas, woran ich keine Schuld trage...“

Ich erschrak. Sicher war zwischen uns noch eine Rechnung offen; doch wollte er sie hier und jetzt begleichen, vor seinem Sohn, vor seiner Eskorte aus Trauer tragenden Mönchen und verloren dreinblickenden Ärzten? Das hätte dem Philipp, den ich gekannt hatte, gar nicht ähnlich gesehen.

„Entfernt euch. Alle. Sofort!“ setzte er mit Nachdruck hinzu, als sein Leibarzt protestieren wollte. „Ihr könnt im Vorzimmer auf mein letztes Röcheln warten, wenn Euch danach ist.“ Ohne weitere Worte verließ die düstere Prozession das Gemach, und wir waren allein. Ich hatte mich nicht in ihm getäuscht.

„Marinelli“, sagte Philipp wieder, und dann streckte er die Hand nach mir aus. Als ich zu ihm trat und sie ergriff, nahm ich den fauligen Geruch im Zimmer wahr und sah plötzlich auch die Geschwüre am Arm des Königs. Philipp folgte meinem Blick und lächelte gequält. „Ja, Marinelli, die Wünsche meiner Feinde sind wahr geworden. Ich verrotte langsam bei lebendigem Leibe, und nichts könnte meinen Tod jetzt noch aufhalten.“ Es klang, als würde er sich darüber freuen.

Endlich fand ich die Sprache wieder. Ich war schließlich nicht wegen eines schlichten Krankenbesuchs hierhergekommen. „Spanien wird mit Euch seinen größten König verlieren, Señor.“

„Ihr müsst einem alten, kranken Mann keinen Gefallen mehr tun, Marinelli. Der Mann der Stunde ist mein Sohn, warum geht Ihr nicht hin und sagt ihm Eure Schmeicheleien?“

Ich senkte den Kopf. Die Bemerkung war gezielt gewesen und hatte ins Schwarze getroffen. „Ich schmeichle nicht, Señor. Ich habe Euch immer für einen großen Mann und guten König gehalten. Dass ich Euren Hof verließ, hatte andere Gründe.“

Er zog seine Hand aus meiner zurück und ergriff wieder den Rosenkranz, der auf seinem Bett lag. „Ich hätte Euch gebraucht, damals. Als Ana – starb.“ Beide vermieden wir gleichzeitig in Gedanken das Wort „ermordet“.

„Ich konnte nicht bleiben, Señor. Heute würde ich vielleicht anders handeln, wer weiß, aber damals war ich voller Zorn gegen Euch. Ich musste fort von hier.“

„Hitzköpfig wie immer...“ Der König lächelte, sein Blick schien durch mich hindurch in eine Ferne zu schweifen, in der er Dinge sah, die den melancholischen Ausdruck in seinen Zügen noch verstärkten. „Aber warum seid Ihr ausgerechnet jetzt zurückgekommen? Ich möchte Euch nicht zu den Menschen zählen, denen es Genugtuung bereitet, mich sterben zu sehen.“

Ich richtete mich auf und holte tief Luft. „Die Gefühle, die Euer bevorstehender Tod in mir hervorruft, sind Trauer und Furcht, Señor. Furcht vor dem, was Spanien ohne Euch geschehen könnte, und Trauer um – einen Freund.“ Er lächelte, und ich wusste, dass er meine Worte nicht als Anmaßung verstand, sondern als das Friedensangebot, das sie waren. Mein Blick fiel durch die Tür seines Schlafgemachs auf den Hochaltar der großen Basilika, die das Zentrum des Escorial bildete, und auf die vergoldete Statue Karls V., Philipps Vater, die daneben aufgestellt war. Die Kirche und sein Vater, schoss es mir durch den Kopf, diese beiden haben sein Leben bestimmt; ihnen wollte er immer gerecht werden und hat sich dabei aufgerieben... Und jetzt lag er sterbend hier in diesem Hort des Todes, in dem Klosterschloss, das über den Gebeinen seines Vaters, seiner Frauen, seiner Kinder errichtet worden und in dessen prunkvollem Mausoleum, tief unter der Erde, die Wandnische für seinen Sarg schon bezeichnet war. Wie viele Freunde, Verwandte, geliebte Menschen hatte Philipp dahingehen sehen? „Ich bin hier, weil ich etwas bei mir habe, das Ihr sehen solltet, Señor. Ich habe Doña Ana versprochen, dass Ihr es lesen würdet.“

Bei der Nennung ihres Namens ging eine unbewusste Bewegung durch Philipps Körper, ein kurzes Zucken, das ihn seine kranke Gestalt in den Kissen aufrichten und straffen ließ. „Es lesen? Was ist ,es’?“

„Eure Geschichte, Señor. Die Geschichte von Euch und Doña Ana. Es ist ihr Vermächtnis an Euch.“

Seine Augen ruhten auf mir mit demselben durchbohrenden Blick, der mich schon so oft getroffen hatte. „Die ganze Geschichte? Hat sie sie aufgeschrieben, bevor sie...“ Wieder vermied er das Wort, das uns beide quälte.

„Nein. Ich habe sie aufgeschrieben, nach ihren Erzählungen.“

„Sie hat Euch alles erzählt?“ In Philipps Augen stand schlagartig das Misstrauen, das ein Leben lang sein ständiger Begleiter gewesen war.

„Ja, Señor, alles. Sie tat es, weil sie einen Vertrauten brauchte. Jeder Mensch muss sich jemandem anvertrauen können, und sei es nur einem Tagebuch. In gewisser Weise war ich Doña Anas Tagebuch – sie erzählte mir diese Dinge unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Manches davon hatte ich selbst miterlebt, vieles erfuhr ich erst von ihr. Und als Ihr sie dann nach Italien verbannt hattet“ – über Philipps Gesicht glitt der Schatten eines ungeheuren Schmerzes, dann ein Ausdruck der Scham und Reue – „bat sie mich eines Tages, es aufzuschreiben. Für den Fall, dass sie sterben sollte, ohne noch einmal mit Euch gesprochen zu haben. Sie wollte, dass Ihr alle ihre Empfindungen für Euch kanntet, sie wollte Euch ihre geheimsten Gedanken wissen lassen.“

Der König lehnte sich langsam in die Kissen zurück. „Und Ihr habt dieses – Manuskript unter Verschluss gehalten, bis Ihr von meinem baldigen Tod erfuhrt.“

„So wollte sie es. Sie sagte, diese Angelegenheit würde wichtig für Euch werden, wenn Ihr keine anderen Anliegen mehr hättet, als Euren Frieden mit Gott und Euch selbst zu machen.“

Lange schwieg er, schien mit der Entscheidung zu ringen, ob er den Geistern der Vergangenheit Zutritt zu diesem Zimmer gewähren sollte. Dann streckte er erneut die Hand aus, und wortlos übergab ich ihm den dicken Stapel eng beschriebener Pergamentseiten, den eine Seidenschnur zusammenhielt.

„Ich werde es lesen, Marinelli. Das bin ich ihr schuldig – und auch Euch. Was Ihr für Ana getan habt, ist die Tat eines wirklich guten Freundes, und es beschämt mich, dass ich erst jetzt davon erfahre und Euch Eure Anstrengungen nicht entgelten kann.“

„Das braucht Ihr nicht zu tun, Señor. Wenn Ihr dieses Manuskript lest, ist meine Aufgabe erfüllt, und ich bin belohnt.“

Er schien Schwierigkeiten damit zu haben, den Knoten der Schnur zu lösen, aber ich half ihm nicht, wohl wissend, dass er das nicht gewollt hätte. Schließlich hatte er es geschafft und hielt das erste Blatt in den Händen; doch mit einer bewussten Willensanstrengung hielt er sich noch einmal davon ab, sich in den Abgrund der Zeit fallen zu lassen, und rief Mateo Vázquez ins Zimmer. „Weist Signor di Marinelli die besten Gastgemächer an und sorgt dafür, dass er alles bekommt, was er wünscht. Und, Mateo - haltet mir in den nächsten Tagen die Ärzte vom Leib, so gut Ihr könnt.“

„Jawohl, Señor.“ Ich folgte Vázquez hinaus ins Vorzimmer, wo noch immer die Mönche und die Ärzte beisammenstanden und miteinander flüsterten. Der Infant hatte sich entfernt, was ich ihm nicht verübeln konnte.

„Was habt Ihr dem patrón da mitgebracht?“ fragte mich Vázquez leise. „Ich hätte nicht einmal damit gerechnet, dass er Euch überhaupt empfängt.“

„Ich habe ihm einen Teil seiner Vergangenheit zurückgegeben“, antwortete ich ebenso leise. Vázquez’ fragenden Blick ignorierte ich und ging ihm voran in den Flügel des Escorial, in dem die Gäste des Königs untergebracht wurden. Jetzt konnte ich nichts mehr tun als warten.