Читать книгу Haiders Schatten - Stefan Petzner - Страница 7

Mein Traumberuf

Оглавление18 Jahre vor dieser Begebenheit im Rosental, an einem Sonntag um fünf Uhr nachmittags, hörten wir Kinder die Stimme unseres Vaters. »Wir müssen zurück«, rief er. »Die Kühe warten nicht.«

Mein größerer Bruder und ich kannten den Spruch. Wir wären lieber noch geblieben, denn das Grenzlandfest war stets eine große Sache. Es hieß so, weil unser kleines Dorf, Laßnitz bei Murau, genau an der Grenze zwischen der Steiermark und Kärnten lag, die der kleine Bach bildete, der durch unser Tal floss. Es fand auch in diesem Jahr, 1989, auf einem Hof gleich in unserer Nähe statt. Die Frauen buken für das Fest Kuchen und brühten Kaffee auf, die Männer sorgten für Bier, Wein und Schnaps sowie für Tische und Sitzgelegenheiten, und die Kinder tollten miteinander herum. Wir fanden es unfair, dass wir schon fahren mussten. Stumm trotteten wir hinter meinem Vater her zum Wagen.

Zurück auf unserem eigenen Hof ruhten wir uns etwas aus, während sich mein Vater umzog und in den Stall ging. Als das Telefon läutete, dachten wir uns nichts dabei. Unser Onkel rief an, der auch mit uns am Grenzlandfest gefeiert hatte. Er war Vizebürgermeister von Laßnitz für die Volkspartei. Er klang aufgeregt.

Als mein Vater endlich aus dem Stall kam und den Anruf entgegen nahm, konnten wir die Stimme unseres Onkels aus dem Telefon hören, obwohl wir zwei Meter entfernt standen. »Der Haider ist da!«, rief er. »Der Haider!«

Mein Vater war ebenfalls im Gemeinderat politisch aktiv, allerdings nicht wie mein Onkel bei der ÖVP. Er war Ortsparteiobmann bei den Freiheitlichen, was mitunter intensive politische Diskussionen innerhalb der Familie und Verwandtschaft auslöste, den Frieden aber nicht störte.

Als mein Vater aufgelegt hatte, suchte er unverzüglich meine Mutter. Sie war einverstanden, die Kühe zu übernehmen. »Geh nur«, sagte sie zu meinem Vater, der sich den Auftritt des FPÖ-Chefs nicht entgehen lassen wollte.

Mein großer Bruder und ich wollten unbedingt mit. Die Aufregung meines Vaters steckte uns an, und obwohl wir noch klein waren, wussten wir, wer Haider war. Schließlich drehten sich die meisten der politischen Diskussionen in unserer Familie um den schillernden Haider. Er war der Mann aus dem Fernsehen, der sich mit allen anderen anlegte, der jung, frech und anders war, modern wirkte, und der für alle der Größte zu sein schien, selbst für die, die sich über ihn mokierten.

Seit ich denken konnte, hatte ich Haider als Sieger erlebt. Ich kam 1981 zur Welt und er eilte ab 1986 als Bundesparteiobmann der FPÖ von Wahltriumph zu Wahltriumph. Er war der Star, der Unbezwingbare, der ewige Gewinner. Er war für uns der Held einer Art Realitiy-Soap, die uns so sehr beschäftigte, dass sie Teil unseres Lebens war. Diesen Mann in echt zu treffen, war für mich vergleichbar damit, Michael Jackson zu treffen. Er war fast außerirdisch. Unerreichbar. Weit weg, und jetzt auf einmal ganz nah.

Mein Vater duschte eilig, zog sich wieder sein Festtagsgewand und hielt uns die Fondtür unseres weinroten Passat auf. Zurück auf dem Fest mischten uns unter die anderen Besucher. Nach wie vor herrschte reger Betrieb. Überall auf dem weitläufigen Gelände des Hofes wuselte es vor Menschen. Werkzeugkammern und Scheunen dienten heute als Bier-Schuppen, Schnapsbars und Kaffeeküchen, und eine Tenne als Tanzboden. Irgendwo mitten in diesem Gewusel musste Haider sein.

Während mein Vater die Menschenmenge nach ihm absuchte, eilten wir Kinder hinter ihm her. Bis ich ihn sah. Haider stand bei ein paar Musikanten. Sie spielten Ziehharmonika und er spielte mit. Genau im Takt schlug er zwei Löffel aufeinander, ausgelassen und mit einem breiten Lächeln, als gehöre die ganze Welt ihm. Gleichzeitig schaffte er es auch noch, Menschen im Publikum zuzunicken oder ihnen etwas zuzurufen.

Ich hob langsam eine Hand, um auf ihn zu zeigen. Da entdeckte ihn auch mein Vater, und während er geradewegs auf ihn zusteuerte, blieb ich mit Respektabstand wie angewurzelt stehen und starrte ihn gebannt an. Ich hatte noch nie jemanden in echt gesehen, der berühmt war. Vor kurzem hatte ich noch gedacht, dass es die Menschen im Fernsehen gar nicht wirklich gab, sondern dass sie so im Fernseher eingeschlossen waren, wie die Helden von Romanen anscheinend in Buchseiten eingeschlossen waren. Ein bisschen unwirklich kam er mir noch immer vor. Er war wie ein Fernsehbild, das sich mit dem richtigen Leben vermischt hatte, wie eine Projektion inmitten der vertrauten Menschen um mich.

Haider stand in weißem Hemd da und wirkte inmitten des Trubels souverän und erhaben auf mich. Er hatte die ungeteilte Aufmerksamkeit aller Menschen um sich. Auch mit meinem Vater tauschte er sich aus. Schließlich ging er von Tisch zu Tisch und von Stand zu Stand. Er ging das ganze Gelände ab und reichte allen die Hand. Jedes seiner Gegenüber schien für diesen Augenblick seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu haben.

Mein Bruder war bei mir geblieben und beobachtete mit mir das Treiben. Erst als wir sahen, dass Haider Autogramme schrieb und sich eine ganze Menschentraube um ihn bildete, um eines zu ergattern, wagten wir uns vor. Haider stand jetzt auf einem kleinen Podest und gab jedem eine Autogrammkarte, der eine haben wollte. Wir stellten uns in die Schlange. Ich fragte mich, was ich tun sollte, wenn ich an der Reihe war, aber ich war zu nervös, um darüber nachzudenken.

Stück für Stück rückten wir näher, und irgendwann war ich auf einmal derjenige, der Haiders ungeteilte Aufmerksamkeit hatte. Ich erstarrte fast vor Ehrfurcht und sah ihn einfach nur mit großen Augen an. Haider grinste mich an. »Das sind dann Wähler von morgen«, sagte er zu den Erwachsenen um uns und drückte mir eine Karte in meine ausgestreckten Hände. Mein »Danke«, das er dafür bekam, hörte er gar nicht mehr, weil er längst dem Nächsten sein Autogramm in die Hand drückte. Dennoch war ich hochzufrieden. Er war mein Idol und nun hatte ich ein Stück dieses Idols in Form seiner Unterschrift und konnte es an die Wand meines Kinderzimmers kleben.

Als wir Kinder uns wenige Wochen später in der Früh die Schuhe anzogen, machte meine Mutter wie immer jedem von uns ein Kreuzzeichen auf die Stirn. »In Gottes Namen«, sagte sie dabei, was so viel bedeutete wie »Viel Glück, und kommt heil wieder heim«. Gleich darauf standen wir wie jeden Schultag vor dem Haus unseres Nachbarn und wartete auf den alten gelben Postbus, der uns zur Laßnitzer Volksschule bringen würde. Dreißig Schüler besuchten sie, und es gab zwei Lehrerinnen, eine für die erste und die zweite Klasse, sowie eine für die dritte und die vierte. Die Busfahrt dauerte rund 25 Minuten und als Volksschüler musste ich einmal umsteigen, denn der eine Bus fuhr mit den Hauptschülern und AHS-Schülern in die nächstgrößere Stadt, nach Murau, weiter, während ein anderer Bus die Volksschüler nach Laßnitz brachte.

Ich ging in die vierte, und an diesem Schultag im Jahr 1991, ich war zehn Jahre alt, sollten wir in Deutsch einen Aufsatz schreiben. Thema: Mein Traumberuf.

Ich mochte die Volksschule, weil ich dort jeden Tag Kinder aus unserer Gegend traf. Ich war allerdings nur ein mittelmäßiger, weil eher fauler Schüler, der mehr Streiche als Lernen im Kopf hatte. Deutsch ging noch ganz gut, aber die anderen Fächer wie Rechnen fielen mir eher schwerer.

Mein Traumberuf? Ich saß vor meinem Heft in der Schulbank, in die schon Schülergenerationen vor mir ihre Zeichen und Muster geritzt hatten, und musste nicht lange nachdenken. Ich wollte weder Astronaut noch Feuerwehrmann werden, und auch nicht Bauer wie mein Vater und mein Onkel. Ich hatte keinen dieser typischen Jungen-Berufswünsche. Ich wusste ganz genau, was ich werden wollte, und ich war sicher, dass ich es schaffen würde, trotz meiner mäßigen schulischen Leistungen und trotz eines anderen Problems, das mich seit einer Weile heimgesuchte: Irgendwann in der zweiten Klasse hatte ich zu stottern begonnen.

Weder wusste ich, woher es kam, noch beschäftigte es mich sonderlich, was wohl daran lag, dass wir Kinder einander alle schon immer kannten und nicht hänselten. Es war einfach da und fiel mir zum Beispiel dann besonders auf, wenn ich einmal aufzeigte, aber, wenn mich die Lehrerin aufrief, die Laute nicht heraus brachte. Irgendwann fiel das Stottern auch ihr auf, worauf sie mich in Absprache mit meiner Mutter zu einer Sprachlehrerin schickte. Zu der musste ich einmal die Woche, wegen diverser Übungen, deren Sinn sich mir damals überhaupt nicht erschloss.

Trotzdem hatte mein Traumberuf viel mit der Fähigkeit zu sprechen zu tun. Und mit den in der Grundfarbe Blau gehaltenen Werbeartikel der FPÖ, die ich im Kofferraum des weinroten Passat meines Vaters fand, wenn gerade Wahlkampf war. Ich begutachtete dann immer die Kugelschreiber, Sticker und Aufkleber. Während des Wahlkampfes im vergangenen Jahr hatte ich mich über und über mit Stickern behängt, auf denen »Ich flieg auf die FPÖ« stand, und war so zur Schule gegangen.

Mein Berufswunsch hatte auch mit meiner wachsenden Leidenschaft für politische Diskussionen zu tun. Während andere Kinder im Schulbus über Kleidung oder Pop-Hits stritten, versuchte ich, politische Diskussionen loszutreten. Meine Cousine, eine Tochter der Kocher-Familie, hielt meistens mit. Ganz ihrer Familientradition entsprechend vertrat sie die ÖVP, während ich für die FPÖ das Wort ergriff. Ich konnte sie relativ einfach in Schach halten, indem ich ihr die Wahlerfolge der FPÖ vorhielt, und die immer größer werdenden Stimmenverluste der ÖVP. Manchmal wurde es so hitzig, dass der Busfahrer intervenieren musste.

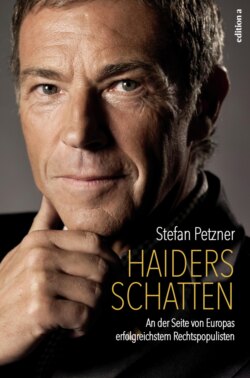

Mein Berufswunsch also. Ohne langes Zögern schrieb ich in meinen krakeligen Zügen, an denen unsere Lehrerin wenig Gefallen fand, meine Überschrift hin: »Generalsekretär in der FPÖ unter Jörg Haider.«