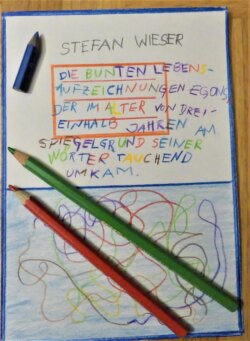

Читать книгу Die bunten Lebensaufzeichnungen Egons, der im Alter von dreieinhalb Jahren am Spiegelgrund seiner Wörter tauchend umkam - Stefan Wieser - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Die Beobachtungen des Wörterhändlers am Spiegelgrund

ОглавлениеAm Spiegelgrund meines Lebens liegen die Wörter.

Dieser Satz stand bis zum Buchstaben L des Wortes Lebens mit blauem und rotem Buntstift gemalt quer über den aus versteiftem schwarzem Papier bestehenden Umschlag eines Schulheftes geschrieben. Heft und Stifte bildeten während Egons Aufenthalt auf dem Spiegelgrund seine einzige Habseligkeit. Es ist ein durchaus normaler Vorgang, wenn man den in ein Spital Eintretenden von allen Dingen scheidet. Man nimmt ihm seine Kleider und steckt ihn in Spitalsgewand, man stellt ihn in die Spitalszeit, die nach anderen Uhren mißt als die Zeit draußen. Man nimmt ihm alles und er beugt sich willig dieser Enteignung auf Zeit, weil er ja von den Ärzten das Gnadengeschenk der Heilung am Schluß empfangen wird.

Für Egon, dem man auch Körper und Name und Wörter wegnahm, bildete ein Besitz wie der seinige einen unermeßlichen Schatz in der weißen Spitalswüste des Spiegelgrundes. Heft und Stifte lagen wahllos verstreut auf seiner Matratze, seine bunten Waffen gegen Spitalsluft und Spitalszeit und das Stillstehen der Stunden. Man beließ sie ihm zu den einen Zeiten des Tages, zu den anderen entzog man sie ihm. Sobald er sie aber in die Hände bekam, machte er sie zu Werkzeugen seiner Lebenszeichen und malte bunte Spuren in das Heft, damit einer wisse, daß er hier vorübergekommen sei. Ihnen folgte er, sobald er sie gemalt hatte, setzte seine Füße im Tanzschritt darauf, folgte ihrem Verlauf in tänzerischen Bewegungen seiner den Buntstift haltenden Hand, stets ein paar Schritte vor dem Tod her.

Hier denke dir den Krankensaal fotografisch, drinnen in einem der Pavillons am Spitalsgrund des Spiegelgrundes einen Krankensaal in Momentbelichtung vormittags um zehn, zehn Betten, fünf auf jeder Längsseite, darin stehend oder liegend in weißen Spitalshemdchen Kinder, in jedem Fall aber neugierig in der gewohnten Spitalswüste die Gesichter dem Objektiv zudrehend.

Ich fand das Heft mit Egons Buntstiftzeichnungen an einem Tag Anfang April, an einem Nachmittag. Es lag unter den Buntstiften, die wie Mikadostäbe durcheinanderlagen, auf der Tuchent. Egon war gerade abwesend. Wie aus Nachlässigkeit oder Geringschätzung lag das schwarze Bändchen mit seinem rot umrandeten Namenschild achtlos unter die Schreibgeräte hingeworfen, und zwar von der Hand des Primars Kerserderserkerski, dem die Entdeckung der Heftaufschrift einige Minuten davor zunächst Anlaß zu geschärfter Aufmerksamkeit gegeben hatte. Aber als ich eintrat in den weißen Saal, in dem dessen Gerüche wie Vorhänge hingen, abgestanden und flau, stand Egons Bett leer. Nur das von seinem Besitzer anscheinend in Eile zurückgelassene Heft gab ein Zeugnis davon, daß er beim Zeichnen unterbrochen worden war.

Ich bin nun einer, der von Natur aus gleichsam sein eingeborenes Interesse auf alles Geschriebene lenkt, da ich von Berufes wegen mit Worten handle. Also unterzog ich das Heftchen eingehender Betrachtung. Hinter dem L des Wortes Lebens in der Aufschrift ging das Rot des einen Buntstiftes ins Grün eines anderen über. Der Umschlag schützte vierzig blaßblaue Seiten des Heftchens, die aus daumenweichem Papier bestanden, um ein Wort anzuführen, das ich als versierter Wörterhändler sehr bald unter einer großen Zahl anderer Wörter fand, die alle die Eigenheiten und Eigenschaften des Heftchens beschrieben. In seinem oberen Drittel trug es, wie schon erwähnt, ein mittig aufgeklebtes rot umrandetes Namensschild, auf dem allerdings kein Name einen Besitzer nannte, sondern stattdessen der eingangs genannte Satz gewissermaßen den Titel des Heftes darstellte. Im Inneren des Heftes nun fanden sich auf jedem einzelnen Blatt Zeichnungen in den unterschiedlichsten Farben, wie sie eben in einem Buntstiftkasten zur Verfügung stehen, Zeichnungen jedenfalls, die auf den ersten Blick immer dasselbe Motiv zeigten. Dabei handelte es sich um Geflechte aus Buntstiftfarbe, um Netzwerke unterschiedlicher Dichte, wobei eine an einem bestimmten Punkt des jeweiligen blaßblauen Blattes begonnene farbige Spur in zahlreichen Kurven, Schlingen und Mäandern einem Kurs folgte, aus dem sich nicht ablesen ließ, ob die den Buntstift führende Hand ihn in herausfahrender Willkür oder ganz unwillkürlich gezogen hatte. Diese bunten Bahnen bedeckten also ohne Unterbrechung die entsprechende Heftseite, allerdings hatte der Zeichner oft die Mine abgesetzt und die Spur in einer anderen Farbe fortgesetzt. Kein dem Metier eines Wörterhändlers adäquater Gegenstand, so hätte einer denken mögen, dem ich auseinandergesetzt hätte, auf welche Gebiete sich meine Geschäfte erstrecken. Aber er wäre fehlgegangen in seiner Annahme. Denn ich nahm im Labyrinth dieser Bögen und Bahnen sofort in aller Lebendigkeit das Flimmern von Buchstaben wahr, welches durchaus nicht auf optischer Täuschung beruhte, wie einer hätte einwenden mögen, der nicht den berufsbedingten Scharfblick für solche Dinge besitzt wie ich und daher nichts weiter in diesen Zeichnungen sah als die planlosen Spuren eines ungeordneten Geistes eines Kindes, welches das Planen niemals lernen wird. Für mein geübtes Auge dagegen schienen diese in Kolonnen und Verbänden inmitten der Buntstiftornamente tanzenden Buchstaben die bestimmte Absicht zu verfolgen, sich zu neuen Ordnungen zusammenzuschließen. Es stand für mich außer Zweifel, man habe es als eine Frage der Zeit zu betrachten, bis aus diesem Liniengeflecht jene Klarheit hervortrat, die dem scheinbaren Chaos bereits innewohnte als ein Code der Wortgeburt.

„Das kann doch keine Kunst sein!“, mag da der Kunstsachverständige siebzig Jahre später ausgerufen haben.

Durchaus aber leuchtete mir nicht das Gekrakel eines verwirrten Geistes aus diesen blaßblauen Blättern entgegen, sondern ein Mitteilungssystem von höchster Genauigkeit, das zu entschlüsseln für mich in diesem Augenblick als Entschluß feststand. Ich vertiefte mich also wiederum in die Blätter, über die, wie bereits angedeutet, ein weniger kundiger Betrachter sagen hätte mögen, eine mit Buntstift bewehrte Hand eines höchstens vierjährigen Kindes von debiler Natur habe sich minutenlang wirr und fiebrig darüber hinwegbewegt. Nichts fand ich weniger zutreffend. Was ich entdeckte, war Mitteilungskunst, ein Geständnis des Lebens, das mit allen Mitteln darum kämpfte, eine Spur zu hinterlassen, die den Betrachter in jene Bereiche führte, wo alles angefangen hatte. Ich wußte, daß ich Egons Erbschaft in Händen hielt und setzte mein Auge sogleich wieder an den Beginn der Buntstiftspur, um ihr zu folgen. Sogar über winzige Brücken las ich mich bei genauem Hinsehen hinüber, unter denen sich die überbrückte Buntstiftspur wie ein Flußlauf wand. Zumindest mein Auge, das seit jeher an mikroskopische Genauigkeit gewöhnt ist, entdeckte diese Brücken sogleich. Meine Augen tasteten sich die Buntstiftspur entlang. Meine Blicke lasen im Gehen und gingen im Lesen. Und beim ersten Anblick fühlte ich mich an jenen bestimmten Typus chinesischer Bildkunst erinnert, bei der eine lange Erzählung in tausenden Figuren, Städten, Ereignissen, auf einem Papierstreifen ganze Galerien und Säle eines Museums durchläuft.

Der Grund meines Kommens? Ich sammle eben von den Menschen die Wörter ein, die sie nicht mehr benötigen werden. Ich pflege von jeher der Gewohnheit, die von den Menschen – nun ja – die an der sogenannten Schwelle zurückgelassenen Wörter der Menschen in mein Archiv einzuordnen, bevor sich ihre gefährdete Existenz verliert. Ohnehin konnten sie ja nichts über „die Schwelle“ tragen, was sollten ihnen da ihre Wörter? Das Heft mit den blaßblauen Seiten geriet also an einem jener Tage in meine Hände, als ich beinahe zum letzten Mal auf den Spiegelgrund zurückgekehrt war, um Egon von dort abzuholen und mit ihm ein wenig später hinunter zum Entlassungsgebäude zu gehen. Kinder nämlich hole ich immer selbst ab. Diesmal aber war ich wohl überpünktlich erschienen und mußte noch warten, bevor ich mit Egon in der Verwaltung die Entlassungsformalitäten erledigen konnte. Es herrschte eine Stille im Krankensaal, schwer vom Licht des Frühjahres, und ich lauschte, ob der Atem der schlafenden Kinder in den eisernen Betten leichter sei als jenes Licht und ob sich dieser neunfache Kinderatem vielleicht hoch oben an der Saaldecke mit den Spiegelungen und Erscheinungen und Zeichen des Lichtes vermengte, als sei es noch nicht entschieden, wer oblag, der Kinderatem oder das Licht.

„So verhält sich nur Licht, das sich unbeachtet wähnt“, dachte ich in diesem Moment, „oder aber ein Kind tastet sich auf diese Weise zur Saaldecke hinauf mit seinen Blicken, das mit der Fähigkeit zu solcher Lichtwahrnehmung gerade im letzten Stadium aller Wahrnehmungen angelangt ist“.

Mitten in meinen Gedanken legte ich das Heft an seinen Platz zurück, aufgeschreckt durch das Schrittgeräusch des mitsamt seinem Gefolge in den Saal zurückkehrenden Arztes, und zog mich ein wenig in den Hintergrund zurück. Ich mußte mich nun ganz still verhalten.

Der Primararzt Kerserderserkerski bemerkte mich nicht. Die Flügel der weißen Saaltür schwangen auf und schaufelten eine Wolke von Essensgeruch in den Krankensaal. Und da trat er nun ein. Aus dem Kerker der Kinderfachabteilung konnte zu dieser Zeit selbst sein Schreckensinventar den Frühling nicht fernhalten, der unerwartet und zu heftig Einzug gehalten hatte. Beinahe schien das Licht plötzlich alle Riegel aufgeschlossen zu haben. Ich war etwa zeitgleich mit einem dieser ersten Frühlingstage zurückgekommen und hielt mich auf meiner Suche nach Egon, den ich ja abholen sollte, in den verzweigten Räumlichkeiten der Kinderfachabteilung unter größtmöglicher Unauffälligkeit im Hintergrund. Ja, ich machte mich völlig unsichtbar. Mittels meiner Wörter vermochte ich das. Ich durfte nicht gesehen werden und war doch da.

Welcher Blick steht nun hinter der Kamera, die solche Bilder erzeugt? Der Krankensaal in scharf belichtetem Schwarzweiß, Blende und Belichtung ausgewogen, tiefenbelichtet und scharf zugleich. Die Kinder strecken ihre Gesichter der Zukunft entgegen. Blick und Klick, Sekundenblick des Fotografen und Fotografentrick, das ist aber nicht alles. Das ist noch ein anderer Blick, der aus der noch nicht eingetretenen Zukunft in den Zeittrichter fallen wird, in den sich der Krankensaal im Augenblick der Fotografie verwandelt. Du wirst Bestandteil werden und warst doch nicht da ---

In dieser „Kinderfachabteilung“ herrschte der soeben in den Saal eintretende Arzt, der Primar Kerserderserkerski, als absoluter Herr über das Leben und über den Tod, seinen Kettenhund mit dem schalen Gebell. Nachdem er zielstrebig ein bestimmtes Bett angesteuert hatte, träufelte der Primarius aber einen anderen Tod (denn er verfügte über diesen in vielfältiger Gestalt) in Form einer rosa Flüssigkeit von stechendem Geruch auf einen Löffel. Die Flüssigkeit, die er oft von diesem Löffel auf Lippen und eine Zunge tropfen ließ in zähflüssigen Fäden, hinterließ einen bittersüßen Geschmack auf den Geschmacksorganen derer, die er für eine solche Kur ausgesucht hatte. Der Geruch vermischte sich dann immer mit seinem Mannesdunst, der von ihm ausströmte, von seiner hart gebauten Stirn und den Brauen und vielleicht dem Haar. Kerserderserkerski stand in den ungeheuer hohen, sterilen Fliesenräumen eingehüllt in eine Wolke dieses schweren, betäubenden Geruches, der die antiseptische Atmosphäre irgendwie mit Unreinlichkeit schwängerte, mochten seine Hände als Visitenkarte des Menschen noch so gepflegt wirken. Dem Geruch Kerserderserkerskis erlag sein Opfer, wenn er sich in jenem einvernehmlichen Schweigen über dessen Bett beugte, das zwischen einem Henker und seinem gefesselten Delinquenten besteht. Er ließ den langsamen Tod sozusagen streckenweise mittels Luminalspritzen in die Venen injizieren, durch deren Serum er die Lungen lähmte und die Pforten des Gehirns öffnete. Im gelähmten Bewußtsein verbreitete sich die Vorstellung des Erstickens an der zu schwer gewordenen Luft. Und hätte ich in jenen Tagen, als ich auf der Suche nach Egon auf den Spiegelgrund zurückgekehrt war, dem Frühling eine Art von Persönlichkeit und menschliche Gestalt verliehen, wofür ich aus bestimmten Gründen durchaus als prädestiniert in Betracht komme, so hätte dieser Frühlingsallegorie in ihrer eigenen brausenden Gegenwart das Herz bis zum zugeschnürten Hals gehämmert. Der Ort, an dem ich Egon suchte, um ihn abzuholen und heimzuführen, war nämlich kein Ort für den Frühling.

Wir wußten zum damaligen Zeitpunkt bereits, daß die Tage Kerserderserkerskis gezählt waren. Obschon das Ende seiner „Kinderfachabteilung“ nach Wochenfrist bereits heraufdämmerte, lag sein charakteristischer Geruch und Mannsdunst atemverschlagend noch immer im Reich der Innenräume der Anstalt, die alles Äußere leugneten. Kerserderserkerski nahm nun nach seiner Rückkehr in den Krankensaal das Heftchen mit der bewußten Aufschrift in die Rechte und wippte die blaßblaue Sammlung seiner daumenweichen Seiten mit einer großspurigen akademischen Geste zwischen seinen gepflegten Fingern, die für einen Gegenstand von solch großer Unschuld unangemessen wirkte, während er an der Spitze seines Gefolges zur Visite und zum Rundgang im Saal antrat, ein eleganter Mann in Weiß.

Kurz zuvor hatte man Egon zurück aus einem Nebenraum in sein Bett gebracht. Die Aufschrift auf dem schwarzen Einband fing übrigens ordnungsgemäß in der linken oberen Ecke des Namensschildchens an, verlor aber nach dem dritten oder vierten Buchstaben die gerade Linie und uferte in immer größer werdenden Lettern von verschiedensten Farben, die sich allesamt von dem schwarzen Untergrund abhoben, über die enge Begrenzung des Schildes von dicken, roten Linien aus. Diese insgesamt also außerhalb der Ordnung stehenden einundvierzig Buchstaben in ihrer kindlichen Blockschreibweise gaben für den Primarius Kerserderserkerski den Anlaß zu jener außerordentlichen Visite am Eisenbett Egons im Krankensaal I des Pavillons XV.

Wie äußerte sich die Macht eines Kerserderserkerski und in welchem Inneren lag sie verankert? Seine Erscheinung wirkte auf alle Menschen elegant, sogar auf diejenigen, die er sich zum Opfer auserkoren hatte. Nur haben Kinder für Eleganz einen anderen Namen: klingende Hohlheit. Eleganz wirkt auf Kinder, die das Hohle unter äußerer Pracht wittern, meist wie etwas von Unirdischem herkommend, unheimlich, unheilverheißend, daher weiters der Name für die Erscheinung Kerserderserkerskis: leeres Schalentier. Und der Zweck seiner Behandlung war im Krankensaal I immer der Tod, sein medizinisches Instrumentarium stets gegen das Leben gerichtet, seine Diagnose lautete kaum jemals anders als auf den Befund unbrauchbar. So wollte es die Volksgesundheit. Wie ein zum Tanz schreitender Engel glitt der Professor kaum hörbar in tiefen Lederstiefeln in weichem Schwarz durch Säle und Korridore auf die mit ihrer römischen Eins überschriebene Flügeltür des Saales I zu. In der Begleitung des Primararztes befanden sich die Oberärztin Klein-Hübsch sowie die Frau Doktor Mück und ein Gefolge von zwei Pflegerinnen und einer Rotkreuz-Schwester.

Der Krankensaal am Spiegelgrund, aus der Perspektive des außerhalb des fotografischen Zeittrichters stehenden Beobachters: die im Saal angeordneten Gegenstände erwecken den Anschein totaler Geradlinigkeit. Alles scheint am Lineal ausgerichtet, Betten, darüber gespannte Netze, Gitterstäbe, Nachtkästchen. Man möchte meinen, ein auf der Matratze stehendes und ins Objektiv blickendes Kind bewege sich fast unmerklich, aber unzweifelhaft. In der Stille beginnen einem die Ohren zu rauschen. Nichts kam. Die Ordnung ist dieselbe wie in der Wohnstube einer Kaserne. Nichts liegt hier zufällig herum. Dann aber fällt auf, keines der Kinder vermag die zwei Armeslängen zu seinem Nachtkästchen von seinem Bett aus zu überbrücken. Die Entfernung ist fotografisch zementiert. Im Nachtkästchen ein begehrter Gegenstand, total unerreichbar. Es dringt ein Brausen aus diesem Zeittrichter, aus dem Malstrom, aus dem den Beobachter zum ersten Mal der Begriff von Machtlosigkeit und Namenlosigkeit ergreift.

Ich muß nun wiederum eine Unterbrechung einschalten. Denn einmal wird mich einer fragen, was ich gesehen habe. Dann werde ich ihm antworten, ich hätte dem Aufmarsch Kerserderserkerskis beigewohnt, während ich in dem vorsichtig mich verbergenden Licht zurückgezogen wie hinter einem Vorhang stand. So hätte ich die darauffolgende Bestrafungsaktion unter einer persönlichen Perspektive von Historizität miterlebt, denn alles von mir Beobachtete geschieht für mich so, als sei es, einmal zum Geschehen geworden, unauslöschlich beweglich und sei nie wieder aus der Gegenwart, die ich fühle, wegzudenken. Es hört sich merkwürdig an, doch ich fühlte mich ein wenig ins Licht der Zukunft gerückt, als ich die im Krankensaal I stattfindenden Ereignisse wie von einer Kanzel beobachtete, die ein paar Tage oder vielleicht Wochen über den Dingen thronte. Unmöglich konnte mich einer dort wahrnehmen. Und doch stand ich mitten im Saale. Ich sah die sechs genannten Personen an jenem Apriltag des Jahres 1945 quer durch den leeren Spitalsflügel auf dem Weg zur strengen Inquisition Egons aufmarschieren, weil ein beispielloser Satz wie der genannte nicht ohne Folgen für denjenigen bleiben konnte, der ihn bei sich quer über den Umschlag eines Schulheftes geschrieben trug.

Vielleicht waren die Nachtkästchen auch wirklich mehr oder weniger leer. Schließlich kämpft der Pionier einer Spitalswüste nicht gegen Sand oder Wellen, sondern gegen eine brausende Leere. Lassen wir unser Gehör in den Zeittrichter der Fotografie einsickern. Wir bemerken, wie an einem solchen Ort Fenster den Zweck der Ausblendung und Wände den der Eintönigkeit erfüllen. Fortgesunken und unerreichbar sind die Dinge den Händen der abgelichteten Kinder, wie es die Kinder selbst sind, die sich durch diesen Zeittrichter drehen.

Kerserderserkerski schwebte in seinen vom Schaft bis zu den Spitzen blankgeputzten Schuhen über den Fliesenboden, auf dem sich die durch das Fenster projizierten Muster einer sehr intensiven Frühlingssonne abbildeten. Weich bis in die letzte Falte umhüllten ihn Leder und Flanell und Schurwolle und der über seinem Gewand getragene weiße Mantel. Ein etwas derbes Gesicht blieb immer gleich ausdruckslos, wenn eine seiner Gehilfinnen eine Spritze aufzog oder wenn er einen Schrei eines revoltierenden Kindes registrierte und mit den Mitteln seiner eigentlich eintönig-plumpen Phantasie eines medizinisch konservativen Professors unterdrückte, die hauptsächlich in der Anwendung der sogenannten Speibkur, des Elektroschocks und der Knebelung des schreienden Mundes bestanden. Dabei war er nie etwas anderes als Arzt. Kerserderserkerski: Er war Arzt, wenn er sich etwa einmal über eine Blume gebeugt haben sollte, Arzt, wenn er mittags in der Mensa einen Löffel in seinen Mund schob, Arzt auch dann, wenn er die Volksgesundheit fördernd seine Totenscheine ausstellte, zuhanden der Sanitätsbehörde, gezeichnet, Heil Hitler, Unterschrift (unleserlich wie bei einem solchen Namen nicht anders zu erwarten), Kerserderserkerski. Das bisweilen auf dem Revers seines weißen Gala-Professorenmantels bei Vorträgen angeheftete Totenkopfabzeichen, wo viele andere Berufsgenossen eine den Äskulapstab darstellende Anstecknadel trugen, gab ihm keinen Anlaß zur Verlegenheit, weil er es eben als Professor und Primarius trug, es stand, an seinem Revers befestigt, als ein Symbol des zu bekämpfenden Lebens, welches für ihn wiederum den Widersacher des Todes darstellte. Vor allem war er Arzt, wenn er die Diagnose unbrauchbar stellte, Befürwortung heischend von den Doktorinnen Klein-Hübsch und Mück und auch von Doktor Gross, dem Gutachter von nebenan, dem fleißigsten aller Befürworter. Er war Arzt, weil keiner seinen hohlen Phrasen die Befürwortung versagte.

Kerserderserkerski wandelte nun den mittigen Gang des Saales Nummer 1 (umgangssprachlich ausgesprochen wirkte die Bezifferung des Saales gar nicht so römisch) die beiden Bettreihen entlang auf das Bett ganz am Fußende des Saales zu. Ein eleganter Gott von medizinischer Allgewalt in Schwarzweiß in der unvermeidlichen Begleitung der Doktorinnen Klein-Hübsch und Mück, die ihm auf Armeslänge folgten, als deren Anhang noch die beiden Pflegerinnen und die Rotkreuzschwester zu nennen wären. Für die zehn kleinen Patienten des Krankensaales 1 bedeutete ein solcher Aufmarsch stets, sich in einen Zustand gespitzter Aufmerksamkeit zu versetzen. So lagen neun kleine Wesen in ihren Betten, am Kopfende des Saales Egon, das zehnte, fünf an den beiden Saalwänden, in einer apathischen Lähmung des Körpers, jedoch unter rasendem Hämmern der Herzen und in der Erwartung eines Tieres, das es vor dem am Himmel aufgetauchten Raubvogel nicht ganz in seinen Bau geschafft hat und das seinen unauffälliger gefärbten Bauch den aus großer Höhe herabfunkelnden Augen zudreht. So wie für jenen Frühlingsnachmittag angenommen lagen die kleinen Wesen oft in ihren Eisengestellen dem Todfeind rücklings ausgeliefert, besonders wenn Kerserderserkerski unerwartet und außerhalb der Vormittagsvisite einen Auftritt hatte wie diesen.

Er gehörte nicht unter allen Bedingungen zu denjenigen, die im Menschenzusammenhang ständig das „Tierreich“ zitieren. Er war Wissenschaftler, Primarius, Professor. Er verachtete den esoterischen Jargon der Fanatiker, wenn auch nicht die Fanatiker selbst, zumindest nicht, wenn sie wie er Doktoren- und Professorentitel trugen. Er teilte ein: Akademiker, Mediziner, Nichtakademiker – ohne meßbares Gewicht. Das nicht Meßbare brauchte nicht erst verachtet werden. Wohl gab es die Titelträger, die gerne Vergleiche aus dem sogenannten „Tierreich“ zogen, wenn sie am Fußende eines Bettes mit einem kleinen darin liegenden Menschenkörper standen. Diese als unbrauchbar aus dem Volkskörper auszusortierenden Geschöpfe standen auf einer Stufe unterhalb des Tieres. Die Wörter Menschentum oder Reinheit, gern zitiert von den Partei-Esoterikern, interessierten nichtsdestotrotz Kerserderserkerski nicht. Er duldete nur ihre Ausführungen. Dafür gehörte er als Mitschöpfer „wissenschaftlicher“ graphischer Anschauungstafeln ohne einen Anflug von Widerspruch zu den unbedingten Verfechtern von Erbtüchtigkeit, erblichem Alkoholismus, vererbtem Schwachsinn, Sippenerbe, und je nach Fall zog er dann in jedem Fall aus den Familiengeschichten seiner Opfer den Schluß und setzte einen schriftlichen Vermerk unter den Akt, der lautete: bedingt erblich belastet, erblich belastet, asozial. Mochten andere die in ihren Betten dahinvegetierenden Kinderkörper als auf der Stufe des Tieres stehend betrachten, so hatte sich Kerserderserkerski eine andere Meinung gebildet. Denn diese Wesen in ihren Betten konnte man im Gegensatz zu einem Tier anbrüllen, ganz ohne Tierreichsmetaphern und ganz ohne Esoterik, deshalb wollte er sie nicht dem Tierreich zugehörig betrachten. Ein Tier konnte man eigentlich nicht beherrschen, das Töten eines Tieres stellte kein richtiges Töten dar. Aber ein Kind konnte man den Doktorinnen Klein-Hübsch und Mück gegenüber in seine kalt-schleimigen dozierenden Klauen nehmen und es medizinisch klassifizieren, was auf die beiden Pflegerinnen und besonders auf die stets im Radius eines Hundeschweifes anwesende Rotkreuzschwester einen geradezu körperlichen Einfluß übte.

Vor dem letzten der Eisengestelle, auf das von der gegenüberlegenden Wand des Saales her ein gekreuzigter, selbst blutüberströmter Gott seine aus dem Gesicht tretenden Augen gerichtet hielt (Kerserderserkerski war katholisch), blieben die Absätze Kerserderserkerskis also stehen, die er unterhalb seines weißen Professorenmantels trug. Er war der einzige Gott, der nun auf das Kinderwesen mit dunklen, feuchtkalten Augen blickte. Man mochte zuweilen meinen, diese Augen seien es, von denen sein Mannesdunst ausströmte. Aus der Sicht dieses Kinderwesens legte sich nun diese aus Blicken bestehende nasse, kalte Fläche, zum Teil Augen, in allen Teilen Macht, teils Mund, teils Mantel, auf Egons gesamten Körper, nachdem auf den Wink des Primarius die Rotkreuzschwester die Decke weggezogen hatte (aus solchen Handreichungen bestand ihr unschuldiges Amt, sie war nie etwas anderes als Rotkreuzschwester mit einem roten Kreuz über und einem Kruzifix zwischen den Busen gewesen), sodann bewies sie, auf daß dem Blick Kerserderserkerskis Egons Nacktheit preisgegeben werde, ihre energische Humanität, indem sie das Spitalshemd von dem glühenden mageren Körper mit einer straffen Bewegung herunterstreifte, während ihre andere Hand vorsorglich jede Regung dieses Körpers mit harter Kante und schließlich einfach mit aufgedrückter Faust unterband. Kerserderserkerski wirkte im Verlauf dieser Prozedur immer noch überaus souverän in seinem Herrenanzug unter dem weißen Mantel, wenn auch schon das Grollen der Artillerie der Roten Armee, welche die Stadt in einer Entfernung von noch etwa dreißig Kilometern von der Stadt Baden aus in ihren Zangengriff nahm, bei geöffneten Fenstern sich vernehmen ließ. (Und bei Insassen wie Egon stand das Fenster in kalten Nächten meistens geöffnet, doch dies verspürte er nicht mehr nach entsprechend hochdosierten Gaben des Pneumonie hervorrufenden Luminals). Kerserderserkerski zeigte nicht die geringste Beunruhigung. Und als er nun auf das gekrümmte Wesen herunterblickte, auf eine (zumindest nach seiner Klassifizierung) ungewöhnliche und daher krankhafte Schädelform, als er mit seinen eigenen Augen ein Paar dunkler, glänzender Augen abschätzig, weil wissend, musterte, in die er hineinbrauste wie ein im Frühjahr zur Zeit der Schneeschmelze entfesselter Strom, als er das nackte Wesen begutachtete, die mageren Ärmchen, als er mit etwas schärfer gespannten Brauen das Glied Egons von oben herab in Augenschein nahm, das ja auch oft wissenschaftlichen Aufschluß geben konnte, als er dabei und so nebenher die entzündlichen Stellen mit marginalem Streifblick überflog, da dachte Kerserderserkerski daran, daß es durchaus immer so weitergehen konnte, wenn es nach ihm ging. Und hier im Krankensaal 1 und in den anschließenden Abteilungen, hier ging es immer nach ihm. Er warf nun das blaßblaue Heftchen mit dem versteiften schwarzen Umschlag und seinen bunten Buntstiftwörtern auf das in einem Lichtviereck stehende Bett mit dem nackten Kind von ganz weißer Körperfarbe darin ---

--- und das Bett stand für eine Sekunde ganz allein im Glanz der Frühlingssonne in dem verlassenen Saal, der sich in einen verzauberten Wald verwandelte.

Egon schaute sich um.

Und für diesen einen Augenblick, da schien es ihm, es wäre alles vorüber.

Da lag nun das Heftchen auf seiner Brust. Sechs Gesichter schwebten im hellen Glanz über ihm und bildeten eine undurchdringliche Mauer zwischen ihm und den Bäumen. Nicht einmal seine Blicke drangen da zur gegenüberliegenden Bettenreihe durch. Diese stand nun auch wie durch Zauber plötzlich mitten im Walde. Waren das Spiegelungen? Er strengte sich an, durch den auf seinem Geist liegenden Nebeldunst des Medikaments hindurch den Glanz einer Spiegeloberfläche zu erkennen. Es schien Egon, der große Ker-Kerr-ser --- (weiter kam seine Zunge nicht) habe etwas gesprochen.

Hatte gesprochen?

So etwas kam nicht oft vor. Wohl hatte er unzählige Male gespürt, wie die sechs Gesichter über ihn sprachen, das heißt, die Rotkreuzschwester beschränkte sich dabei gewöhnlich auf ein neutrales Beobachten. Aber daß die kalten hartgepreßten Lippen so etwas verhältnismäßig Weiches wie ein Wort direkt an ihn richteten, das kam nun äußerst selten vor. Bewegungslos lag die unendliche Fläche von Brillenglas mit den feuchtkalten Blicken dahinter über ihm und die an ihn gerichteten Worte des Arztes lagen hingeworfen auf und neben seinem Körper da, als sei er selbst schuld, daß er sie nicht geschickter gefangen habe.

Die Bäume waren wieder verschwunden.

Da war kein Spiegel. Ein Name wie der Name Kerserderserkerski war völlig ungeeignet für eine Spiegelung. Ja, aber da konnte man es ja zusammenfügen, diese Wörter, konnte sie nehmen, eins, zwei – er erinnerte sich erst später, die Worte hätten gelautet:

„Wer hat das geschrieben?“

Ach nein, die Wörter waren nicht weich, nicht einmal verhältnismäßig.

Ja, es hätte immer so weitergehen können, wäre es nach Kerserderserkerski gegangen. Und hier im Krankensaal 1 im Pavillon XV ging es immer nach ihm. Eigentlich langweilten ihn solche Prozeduren. Aber sie schärften seine etwas schlaffe Aufmerksamkeit und erfrischten letzten Endes doch seine Nerven, so dachte er bei sich. Die kleinen Verhöre, die meist mit Eiswasser oder nassen Tüchern endeten, das Mittagessen im Refektorium der Ärzteschaft mit dem besonderen Platz für den Primarius an der Stirnseite, der von der diensthabenden Rotkreuzschwester bevorzugt bedient wurde, Faschierter Braten mit Kartoffelpüree trotz prekärer Versorgungslage für das ärztliche Personal, Löffel in den Mund, Löffel aus dem Mund, neben ihm die Oberärzte der anderen Abteilungen, die Fachabteilungsleiter, medizinische Gespräche zwischen jedem Löffel, oder auch Löffel mit Püree, die eine angeregte medizinische Fachsimpelei unterbrachen und sie mit dem Püree im Schlund versenkten, wobei dann immer zwanzig Sekunden gebetsartige Stille eintrat, all das hätte immer so weitergehen können. Die Doktorin Klein-Hübsch kam allen seinen Aufforderungen nach, die darin bestehen konnten, ihm abends als Begleitung zu Gesellschaften oder in die Oper zur Verfügung zu stehen, wenn auch neuerdings die Oper sich seinem Willen widersetzte, da sie jüngst in einem Bombardement in Brand gesetzt worden war, nachdem während der letzten Aufführung im vergangenen Sommer Brünhild bedeutungsschwangeres Feuer an den Scheiterhaufen am Göttersaal Walhall gelegt hatte. Durchs Fenster kam ein kleiner Käfer geflogen und landete auf seiner Schulter, er gebot ihm durch ein leises Zucken, sich wieder in die Lüfte zu erheben. Die Doktorin Klein-Hübsch wanderte mit federbewehrter zitternder Hand durch die von ihm ausgestellten Krankenakten, setzte in Form eines Häkchens oder eines Kreuzes ihre Einwilligung in seinen Entscheid in blinder Ergebenheit, und dieser lautete meist auf „Freigabe“. Die Doktorin Klein-Hübsch und er besaßen ein eigenes Zimmer, in das sie sich zurückzogen, in jüngster Zeit unter der Begleitmusik der Artillerie, die von ihrem Ursprungsort nahe der Stadt Baden in Schallgeschwindigkeit sich fortpflanzend gut eine Minute benötigte, ehe sie im Fliesenzimmer samt Bett (ein altmodisch wirkendes Bett irgendeines Möbelarchitekten von vor 1900) und Sonnenmustern auf dem Fußboden gewissermaßen versandete.

All das hätte immer so weitergehen können, wenn es nach ihm ging.

Ja, wer hatte also das geschrieben? Mühsam versuchte Egon die auf seinem Bett neben ihm und auf seinem nackten Körper verstreuten Wörter zu ergreifen, zu begreifen. Er bewegte die Lippen dazu. Kerserderserkerski verzog spöttisch seinen Mund, als er das Kinderwesen vor sich die weißen Stellen des Bettzeuges unter ihm ansprechen sah.

Da war nichts.

Ja, wer also hatte das geschrieben?

Der verkrümmte Körper, der den Namen Egon trug, konnte diese Wörter nicht auf den Einband gemalt haben. Sein Kopf lag jetzt, die Wangen ein wenig zur Seite gedreht, auf dem alten Leintuch und suchte aus den Augenwinkeln den Eingetretenen. Unter gewöhnlichen Umständen hätte er den Kopf wie eine Aussichtskanzel und Kommandoplattform des Wenigen, das sich unterhalb dieses Kopfes befand, in die Höhe gestreckt. Unter anderen Vorbedingungen wäre durch die Verbindung des Kopfes mit dem übrigen Körper im Zusammenspiel des Sehens, Hörens, des Tastens und Riechens mit geschlossenen Augen irgendwo in einer Gesamtheit ein Zentrum gewesen, das den Sitz der Gefühle bildete und welches man doch nicht genau bezeichnen konnte, wenn es an einen Geschmack im Freien erinnerte. Licht und Schatten langer Nachmittage, Schemen der Nacht, die Geräusche aus den anderen Sälen, die vier, fünf Stücke Erde hinter den Scheiben der gegenüberliegenden Fensterreihe (Momentaufnahmen der Welt), Erinnerungen aus der Zeit davor, alles dieses hätte unter anderen Verhältnissen den fließenden Wechsel von Wahrnehmungen und Eindrücken in jenem Sitz der Gefühle aufrecht erhalten.

Und hätte dann eine Hand den schwarzen Einband des Heftchens zur ersten blaßblauen Seite umgeblättert, wären da vielleicht in Fortsetzung der Überschrift die Worte zu lesen gewesen:

„Seit ich die Wörter der Sprache habe, und dies ist seit etwa einem Dreivierteljahr der Fall, lebe ich in einem ganz anderen Verhältnis in meiner Welt, als es zuvor der Fall gewesen sein muß“.

Aber jemand anders als Egon mußte diese Überschrift auf den Einband des Heftchens mit den blaßblauen Seiten gesetzt haben, denn Egon war erst dreieinhalb Jahre alt. Freilich bestanden die weiteren Rubriken des Heftchens aus der Perspektive der streithaften Rotkreuzschwester mit dem energischen Nonnengesicht aus nichts mehr als aus dem Gekrakel von Buntstift, ohne irgendein erkennbares Muster, wie es jedes Kind, das zum ersten Mal die Funktion eines Buntstiftes entdeckt, auf die erste sich bietende weiße Fläche gemalt hätte. Die Rotkreuzschwester hatte Egon das Heftchen abgenommen, zuerst auf den kleinen Körper geblickt, der von Schuldbetroffenheit wie erstarrt dagelegen hatte, dann auf die blaßblauen, daumenweichen Seiten, die sich beinahe bis zur letzten mit diesen Girlanden und labyrinthischen Gebilden und einigen wenigen Zackenmustern vollgefüllt fanden. Schließlich übergab die Rotkreuzschwester das Heft der einen Krankenpflegerin, die in demselben Raum gerade eine „Spritzkur“ genannte Prozedur an einem der zu Skeletten abgemagerten Kinderkörper durchführte, ließ dabei den Urheber der Buntstift-Verschwörung auf den knapp vierzig Blättern des blaßblauen Heftchens mit seinem schwarzen Einband nicht aus den Augen. Die Pflegerin wiederum händigte mit den Worten „Kleines Ungeziefer“ das Corpus delicti der Doktorin Klein-Hübsch aus, die es mit einem fassungslosen Ausruf dem Primarius Kerserderserkerski überreichte.

Dieser sah darin mehr.

Er blätterte gute fünf Minuten von der ersten bis zur letzten Seite, hielt den einen oder anderen Doppelbogen auseinandergespreizt in seiner linken Hand, die dabei eine unnachahmliche akademische Haltung einnahm, während sein Gesicht reglos und im Ausdruck gespannten Interesses über dem Meer aus Kurven und verworrenen Buntstiftbahnen verharrte, von denen irgendein grüner Anfang ein violettes Ende suchte. Er blätterte schließlich einige zehn Minuten lang und tastete sich mit seinen Augen, von den bösen Bögen der Brauen überdunkelt, umhüllt von Mannesdunst, durch das kilometerlange Labyrinth von Buntstiftlinien.

Sein Endbericht über diesen Vorfall aus medizinischer Sicht fiel unter dem Titel „Begutachtung“ entsprechend aus.

Bei dem Kinde Egon S., geboren den 19. August 1941, wohnhaft Wien VI, Wienzeile soundso, den 13. März 1945 z w e e c k s Begutachtung hinsichtlich Brauchbarkeit auf Anordnung des Erlasses des Reichsinnenministers (Erlaß VII – A – K – 12/40/800.5) auf Ansuchen des Gaufürsorgeamtes im Reichsgau Wien e i n g e l e f e r t –

die Wörter zwecks und eingeliefert standen offensichtlich durch ein Versehen der Stenotypistin erstens mit Tippfehlern auf dem Befund und zweitens grundlos in Sperrschrift gesetzt –

bestehen ungeachtet allfälliger erblicher Vorbelastung in klinischer Diagnose an hiesiger Anstalt nachstehend erhobene Symptome, bei denen eine Heilung nicht in Aussicht steht. Das Kind wird aller Voraussicht nach lebenslanger Anstaltspflege bedürfen.

Ich muß nun wieder von Berufes wegen näher auf diese Randbereiche, eigentlich auf die Rangiergeleise der Sprache eingehen. Von diesen Geleisen fahren Transporte zur medizinischen Behandlung ab. Museen der Totsprache nenne ich Akten wie die Krankenakten Kerserderserkerskis. Zu ihnen führt eine Tür, so schmucklos wie der Leitz-Aktenordner, in denen sich die totenstillen Sammlungen der Totsprache in den Sälen der Buchstaben öffnen. Totaufstellungen, dachte ich, müßte man solche Buchstabenkolonnen nennen, spontan nach einem geeigneten Fachbegriff aus meinem Metier suchend. Totaufstellungen und nicht Todesaufstellungen, da besteht nämlich ein Unterschied. Eine Totaufstellung ist ein technischer, ein technokratischer Ausdruck. Die Totaufstellung beschreibt den Zweck und die Funktion des Todes näher und nicht den Tod selbst, im Unterschied zur Todesaufstellung. Eine Todesaufstellung ist unter Umständen an das Leben erinnernd, eine Totaufstellung wie die Akten vom Spiegelgrund dagegen funktional, sie konserviert den Todeszweck nach Eintritt des Todes. Aber vielleicht lag es auch daran, daß Wörter wie zweecks und Begutachtung und schließlich dieses unsägliche eingelefert erst einmal als Bestandteile einer lautlos und reibungslos mahlenden Sprachmaschine zu zweckgerichtetem Wirken eingesetzt, die Macht besaßen, dem wissentlich und willentlich inthronisierten Gott der Bürokratie nach dem Mund zu reden. Dabei knisterten diese Papiere nur so vor lauter Schweigen. Die Überschrift „Begutachtung“ tat das ihre. Begutachtung bedeutete das Menetekel „Gewogen und für unbrauchbar für den Volkskörper befunden“. Darin bestand das Fazit von Kerserderserkerskis „Bericht“, seiner „Begutachtung“. Das Wort Begutachtung setzte sich aus den Grund- und Nebenbestandteilen Be, gut sowie achtung zusammen, es erhielt sein Gewicht und seine schicksalhafte Zusammensetzung durch das unfehlbare Urteil Kerserderserkerskis. Eine Begutachtung Kerserderserkerskis folgte dem Prinzip der Kreislinie, die immer in sich selbst zurückführte. Man konnte eine Begutachtung Kerserderserkerskis drehen und wenden, aus ihr führte kein Weg aus der Totaufstellung zurück. Man konnte die Silben des Wortes Begutachtung nicht anders zusammensetzen, und ließ man etwa das gut weg und machte aus der Begutachtung eine Beachtung, so kam man zu demselben Schluß, wonach nämlich die Totaufstellung Kerserderserkerskis der genauen Beachtung seiner medizinischen Totaufstellungssprache entsprach. Und schon kam man wieder zurück zur unentrinnbaren Begutachtung.

Der anschließende Patientenbogen jedenfalls wies den dreieinhalbjährigen Egon S. als dauerhaft nicht erziehbar aus und empfahl ihn aufgrund von hochgradigen Fehlbildungen und schwerer seelischer Abartigkeit der „Behandlung“ auf Grundlage der Diagnose, welche die endesunterfertigenden Ärzte, Kerserderserkerski, Klein-Hübsch und Mück, aus den bewährten Untersuchungsmethoden heraus, vor allem auf Basis der Merkmalanalyse „zahlreicher vorhandener Kinderzeichnungen“, wie sie es nannten, gestellt hatten.

Wir sehen das auf seinem Bett stehende und mit seinen Händen die Gitterstäbe umklammernde und mit seinen neun Mit-Kindern ins Objektiv schauende Kind. Das Objektiv gleicht alle Unterschiede aus, die es da geben mag, hinsichtlich der Herkunft, des Charakters. Der Augenblick des Klickens des Auslösers (mit einem trockenen Ton im Zeitrieseln der Spitalswüste) macht sie alle gleich. Mit gleichem Ausdruck blicken sie aus dem ständigen Bewußtsein über die Tatsache auf, abgeschnitten zu sein von allen Dingen, die an dem unerreichbaren Ort namens Zuhause liegen, von einem Kreiselspiel, von Keksen in einer Dose, von einem Feuerwehrauto. Der Blick in diesen schwarzweißen Zeittrichter kommt daher dem Blick auf fotografierte Unwirklichkeit nahe. Und auf keinem der Bilder sind die Träger der Macht, die eine solche Abscheidung der Kinder vornehmen, mit diesen Kindern gemeinsam abgelichtet. Sie befinden sich im Augenblick der Entstehung der Fotografie in einem anderen Teil der Anstalt.

Durch eine Spitalswüste fahren keine Spielzeugfeuerwehren.

Nun blieb eigentlich nur mehr zu ermitteln, wer die Aufschrift, bestehend aus den Worten „Am Spiegelgrund meines Lebens liegen die Wörter“, auf dem Namensschild des Heftchens mit den daumenweichen blaßblauen Seiten außen auf dem schwarzen Einband aus versteiftem Papier angebracht hatte. Denn es handelte sich um ein handelsübliches Schulheft, dessen Inhalt und Beschriftung eben in einem auffallenden Mißverhältnis zueinanderstanden.

Als Urheber jener in kindlicher Malweise aufgetragenen einundvierzig Buchstaben, die in einer gewissen Ordnungsmäßigkeit innerhalb des weißen Rechtecks des Namensschildes ihren Anfang nahmen, danach aber in unterschiedlicher Größe und sichtlich ohne Gefühl für eine gerade Linie sich über das weite Feld des schwarzen Einbandes erstreckten, sich sozusagen in einen vom Verfasser losgelösten unbekannten Heft-Erdteil mit Inhalten bedenklichster Renitenz vortasteten, schließlich in den schwarzen Kontinent des Einbandes vorstießen, in einen „Negerkontinent“ mit lauter lauernden Buchstaben von plötzlich bedrohlicher Größe, die im Unterholz lauerten, Blockbuchstaben, von denen jeder einzelne Sprengkraft genug besaß, das gesamte System von Kerserderserkerski abwärts bis zur Rotkreuzschwester in Frage zu stellen – als Urheber kam also, da dieser ja mit dem dreieinhalbjährigen Egon nicht ident sein konnte, nur ein anderes Kind in Frage.

Nun stand es außer Zweifel, daß der Zweck der großen, menschlichen Organisation human begründeter Aussortierung mittels des Gnadeninstrumentes der Leiderlösung darauf ausgerichtet war, gerade solche Entwicklungen zur vollendeten Ausbildung von Entartung und Entmenschlichung zu unterbinden. Kerserderserkerski stand vor einem Rätsel. Irgendwie ging ihm in diesem unpassenden Moment ein passender Text für einen Beileidsbrief durch den Kopf. Man pflegte ja aus der „Kinderfachabteilung“ mit eingeschriebener Post Ablebensberichte von triefendem Stil an die hinterbliebenen Eltern zu schicken. Kerserderserkerski schweifte gedanklich ab, um Zeit zu gewinnen.

Auf Ihre Anfrage vom 27.3. kann ich Ihnen mitteilen, daß im Befinden Ihres Kindes keine Änderung eingetreten ist. Ihr Kind ist bei regem Appetit. Der geistige Zustand ist nach wie vor unverändert. Eine Besserung ist nicht eingetreten.

Heil Hitler, gezeichnet, Kerserderserkerski, Obermedizinalrat.

Leider muss ich Ihnen die Mitteilung machen, daß Ihr Kind am 3.4. völlig unerwartet an einer schweren Lungenentzündung verstorben ist. Ich habe Sie sofort per eingeschriebenem Brief benachrichtigt, der aus unverständlichen Gründen Sie nicht sogleich erreicht hat. Deshalb setze ich Sie auf diesem Wege in Kenntnis. Ihr Kind wäre auf lebenslange Anstaltspflege angewiesen geblieben. Zu Ihrem Troste darf ich Ihnen versichern, daß ein sanfter Tod den Patienten von schwerem Leid erlöst hat. Heil Hitler, Wien, den soundsovielten, (Der Primarius, Kerserderserkerski).

So streiften Kerserderserkerskis Gedanken den im Augenblick unwesentlichen Gegenstand. Kerserderserkerski nahm vom Kopfende des Saales her mit einem gewissen Zögern die beiden Bettenreihen in dem Krankensaal in Augenschein, einem Zögern, das aber bald seiner immer wachen Neugier wich. Welches Kind nun konnte imstande sein, hinter dem Geschaukel von gelben, roten und grünen Buchstaben selbst als Motor eines Sturmes zu stehen, der dieses Schaukeln zu einem Bedrohung schreienden Manöver antrieb, hinter dem keine gewöhnliche kindliche Renitenz, keine der üblichen Auswüchse bösartiger kindlicher Aggression, weder die unter den Insassen der „Kinderfachabteilung“ weitverbreitete „Gefühlsarmut“ noch schädliche Neigung steckten, die beinahe jedem der Verwahrten innewohnte, sondern etwas viel Gefährlicheres. Die aus der Reihe tanzenden Buchstaben mochten auf das mangelnde Formgefühl oder auf dessen völliges Fehlen zurückzuführen sein, was bei der Grunddiagnose der hochgradigen Abartigkeit nicht verwunderte. Aber die unkindliche Ausdrucksweise im fundamentalen Widerspruch zum vollendeten Formmangel erschreckte den Arzt, den doch sonst der Donner der Artillerie nicht erschreckte, der um vierzehn Uhr schon viel näher klang als noch zu Mittag. Einschlagende Granaten schossen vielleicht morgen um zweiundzwanzig Uhr den Pavillon in Stücke, den man notfalls evakuieren konnte. Gegen Wörter allerdings gab es keinen Luftschutzkeller, keinen Bunker, keine Verdunkelung. Zwei geflüsterte Wörter im Dunkel des Krankensaales konnten, so knapp vor dem Ende, die Parole zum Aufstand sein. Und immerhin befanden sich nicht nur dreijährige Kinder in der Kinderfachabteilung. Von den älteren Insassen ging die Gefahr aus. Bis „der Russe“ eintraf, bis zum letzten Moment, durfte von sorgfältigen Sedierungsmaßnahmen nicht abgegangen werden. Kerserderserkerski mußte diagnostizieren, daß auf unerklärliche Weise eines der Kinder des berüchtigten Pavillons XV in geradezu schreiender Farbkraft und daher mit gefährlicher Sprach- und Sprenggewalt, an deren Wirkung sich das gesamte System entzünden konnte, seine anarchistische Schwärmerei unbewußt der Tatsache, daß es sich um eine solche handelte, auf dem Heftumschlag verewigt hatte. Er traf für sich die Feststellung: Gewiß, der Patient S. war ja erstens nicht nur abartig und unbrauchbar, er war zweitens noch dazu ein „Politischer“, familiär bedingt. Drittens mußte also unbedingt erwogen werden, ob eine Meldung an die zuständige Abteilung des Gesundheitsamtes und an die Polizeibehörde erstattet werden sollte. Andererseits und viertens, da nun das Heftchen offenbar schon seit geraumer Zeit im Besitz des S. sich befand, auf jeden Fall seit einem Zeitpunkt lang vor dessen Einlieferung, und da dieser S., unter welchen Umständen er auch immer dazu Gelegenheit gefunden hatte, wahrscheinlich bereits seit dem Tag seiner Einweisung, den systembedrohenden Unfug der Buntstiftkritzeleien verübte, konnte man diese erst einmal auf sich beruhen lassen, auch wenn er als Akademiker mehr darin las. Auf einer wiederum anderen Seite allerdings und fünftens also schien es Kerserderserkerski angebracht, dahingehend Überlegungen anzustellen, ob es sich bei dem Urheber der Überschrift um eines der Kinder handelte, die immer noch in einer der Abteilungen des Pavillons XV untergebracht waren, weil er nicht ausschließen konnte, daß – wer immer hinter dem alles in den Schatten stellenden verbalen Buntstiftanschlag steckte – dieser den Pavillon XV auf jenem Weg noch nicht verlassen hatte, auf dem man nun einmal den Pavillon XV normalerweise verließ, sofern es in der Begrifflichkeit von Normalität lag, wie sie für Kerserderserkerski Geltung besaß.