Читать книгу Tatort Hölderlinplatz - Stefanie Wider-Groth - Страница 7

1

Оглавление„Eine Schneckennudel, bitte.“

Kriminalhauptkommissar Reiner Emmerich betrachtete missmutig die Auslage der Bäckerei. Keine richtige Bäckerei natürlich, wie es sie früher gegeben hatte, sondern die Filiale einer dieser Backketten, die ihre Ware tiefgefroren von Gott weiß woher bezogen.

„Wir habe nix Schneckennudel“, entgegnete denn auch erwartungsgemäß die Verkäuferin mit dem freundlich anmutenden, aber desinteressierten Lächeln auf dem Gesicht. „Dinkelvollkornweckle, vielleicht?“

„Nein, danke.“ Wie konnte man dem potenziellen Käufer einer Schneckennudel ein Vollkornprodukt anbieten? „Irgendein anderes süßes Stückle?“ Sie sah etwas ratlos drein.

„Mohncroissant?“, schlug sie vor. Sie sagte „Kroasseng“, als wäre es ein deutsches Wort. Irgendwo begann ein Handy zu piepsen.

„Meinetwegen.“

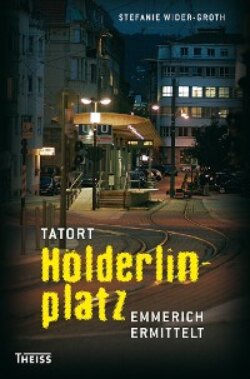

Als Emmerich bezahlte, hielt sie das Handy bereits am Ohr. Er trat hinaus und sah hinüber zur anderen Straßenseite. Der Hölderlinplatz im Stuttgarter Westen verdiente diesen Namen eigentlich nicht. Emmerich fand, dass man einen großen deutschen Dichter anders ehren müsse, als mit einem Zwickel, der irgendwann einmal durch die Gabelung einer Hauptstraße entstanden war. Noch vor ein paar Jahren wäre nichts an diesem Platz außergewöhnlich gewesen, ein oder zwei Kneipen, eine Filiale der örtlichen Großbank, Reinigung, Zeitschriften und Tabak nebst Lottoannahmestelle, ein kleiner Supermarkt, Apotheke. Heute jedoch fiel auf, dass es hier immerhin noch eine richtige Filiale der Post gab, wie sie mittlerweile Seltenheitswert in der Stadt hatten. Ebenso ungewöhnlich war ein kleines Fotofachgeschäft, das hier eine Nische zum Überleben gefunden hatte. Für die polizeiliche Ermittlungsarbeit war der Hölderlinplatz denkbar ungeeignet. Emmerich befand sich wegen eines reinen Routinefalls hier, die Wohnungsleiche lag im dritten Stock eines Hauses, das direkt an den Gleisen der Stadtbahn stand. Nicht einmal ein Streifenwagen konnte dort parken, also auch nicht sein Dienstwagen oder der schnittige Porsche von Dr. Zweigle, der im Moment mit der Untersuchung der Toten beschäftigt war. In letzter Zeit, so schien es zumindest Emmerich, häuften sich diese Fälle. Alte Leute, die tage- oder wochenlang tot in ihren Wohnungen herumlagen oder -saßen, ohne dass sich jemand Sorgen um sie machte. Erst wenn die Nachbarn den Verwesungsgeruch bemerkten, wurde die Polizei alarmiert. Emmerich hatte noch nie erlebt, dass dabei etwas anderes als eine natürliche Todesursache im Spiel war, weshalb er es für vertretbar hielt, Dr. Zweigle mit dem Gegenstand seiner Untersuchung sowie dem jüngeren Kollegen, Kommissar Mirko Frenzel, alleine zu lassen und seinen Drang nach Süßem zu befriedigen. Eben dieser Kollege tauchte nun im Eingang des gegenüberliegenden Hauses auf und winkte. Emmerich nahm gemächlich das Mohncroissant aus der Papiertüte und biss hinein. Nicht schlecht, dachte er, mit einer Schneckennudel natürlich nicht zu vergleichen, aber genießbar. Frenzel gestikulierte heftig und rief etwas, das durch das kreischende Anfahren der Stadtbahn an der nahe gelegenen Endhaltestelle nicht zu verstehen war. Emmerich wartete, bis das gelbe Ungetüm zwischen ihm und dem Kollegen durchgefahren war und schlenderte über die Straße.

„Was gibt es denn?“

„Da oben stimmt was nicht.“

„Logisch“, antwortete Emmerich mit vollem Mund. „Wenn Leute tot in ihrer Wohnung sitzen, stimmt meistens was nicht.“

„Blödmann.“ Frenzel verdrehte die Augen. „Geh rauf und sprich mit Dr. Zweigle.“

„Alles zu seiner Zeit.“

Während er sich ohne Eile die Reste des Croissants einverleibte, las Emmerich die Klingelschilder. Das Haus war für die Gegend typisch, fünf Stockwerke, zehn Wohnungen, vier davon gewerblich genutzt. Eine Podologin, was auch immer das sein mochte, im Erdgeschoss, ein Zahnarzt, eine Psychologin und – Emmerich schauderte leicht – eine Kartenlegerin. Unmotiviert folgte er dem aufgeregten Frenzel in den dritten Stock und hielt sich ein Taschentuch vor die Nase. Die Tote, eine gewisse Gertrud Diebold, saß im Fernsehsessel und befand sich bereits im Zustand der Verwesung. Dr. Zweigle hüpfte in einer exaltierten Weise, die Emmerich für unangebracht hielt, um den Leichnam herum. In angemessener Entfernung blieb er stehen.

„Da“, sagte Zweigle in der Art eines Jahrmarktschreiers. „Das müssen Sie gesehen haben.“

Widerwillig trat Emmerich hinzu und ließ seinen Blick dem ausgestreckten Zeigefinger des Doktors folgen. Von oben betrachtet, konnte er sofort erkennen, was gemeint war. Im Kopf der alten Dame klaffte, umgeben von dünnem grauem Haar und dunklem getrocknetem Blut ein unübersehbares Loch.

„Von hinten erschlagen“, kiekste Zweigle begeistert. „Der Fernseher läuft übrigens noch.“

Emmerich wandte sich dem Gerät zu, in dem stumm irgendein Nachmittagsprogramm lief.

„Was ist mit dem Ton?“, wollte er wissen.

„Den hab ich leiser gestellt.“ Zweigle wies auf eine Fernbedienung, die auf einem kleinen Tischchen neben dem Sessel lag. „Damit ich in Ruhe meine Untersuchung durchführen kann.“

„Haben Sie sonst noch was angefasst?“

Der Doktor quittierte den harschen Tonfall mit einem beleidigten Blick und schüttelte den Kopf. Es war das erste Mal, dass Emmerich mit ihm zu tun hatte.

„Wie lange ist sie denn schon tot?“

„Naja, das kann ich Ihnen auf die Schnelle natürlich nicht sagen“, entgegnete Dr. Zweigle deutlich weniger euphorisch. „Da müsste man die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Befall mit...“

Emmerich winkte ab. Jetzt kam der Teil mit den Fliegen, das gehörte zu den unappetitlichsten Seiten seines Berufes.

„Mirko, bleib vor Ort und ruf die Spurensicherung. Ich seh mich mal im Haus um. Wer hat uns eigentlich verständigt?“

„Hübler, Regine“, entgegnete Frenzel wie aus der Pistole geschossen. „Danke.“ Emmerich ging durch den kleinen Flur, der sich in nichts von den anderen kleinen Fluren, die er im Laufe seines Berufslebens schon gesehen hatte, unterschied, verließ die Wohnung und hoffte, dass es sich bei Hübler, Regine nicht um die Kartenlegerin handelte. Er hatte Glück, auf sein Klingeln öffnete eine Frau Mitte dreißig, die ein kleines Mädchen auf dem Arm hielt.

„Sie sind von der Polizei“, stellte sie ohne Umschweife fest. „Wollen Sie reinkommen?“

„Wenn es Ihnen nichts ausmacht.“

„Schon in Ordnung“, sagte sie und ließ ihn passieren. „Die arme Frau Diebold. Sie ist tot, nicht wahr?“

„Ja.“ Emmerich betrat ein ordentliches Wohnzimmer, das spiegelbildlich zu dem von Frau Diebold angelegt war. Allerdings roch es hier besser, der typische Geruch, den kleine Kinder verströmen, mischte sich mit dem Duft von frischer Seife.

„Setzen Sie sich doch, Herr...“

„Hauptkommissar Emmerich“, stellte er sich vor und ließ sich auf dem Sofa nieder. „Wann haben Sie denn bemerkt, dass...“

„Heute“, entgegnete Regine Hübler. „Also vorhin. Wir waren verreist, ich hab meine Eltern besucht und als wir zurückkamen... man weiß doch, wie es im eigenen Haus riecht. Ich verstehe gar nicht, dass das vorher niemand aufgefallen ist.“

„Wie lange waren Sie weg?“

„Drei Tage.“

„Die Nase gewöhnt sich schnell an Gerüche“, erklärte Emmerich beinahe entschuldigend. „Wären Sie hiergeblieben, hätte es vielleicht noch ein wenig gedauert, bis... Sie verstehen, was ich meine.“

Sie bedachte ihn mit einem zweifelnden Blick, nickte und setzte das Kind in einen Laufstall.

„Was können Sie mir denn erzählen? Über die Frau Diebold?“

„Wenig.“ Regine Hübler zog die Schultern hoch. „Ich hab die Kehrwoche für sie gemacht. Dafür hat sie mir zehn Euro gegeben. Sonst war sie noch ziemlich fit für ihr Alter.“

„Angehörige?“

„Zwei Söhne, soweit ich weiß. Aber fragen Sie mich nicht, wie die heißen.“

„Diebold, nehme ich an.“

„Wie?“

Emmerich riss sich zusammen. Seine Skatrunde konnte er sich an diesem Abend abschminken, doch es war schließlich nicht Regine Hüblers Schuld, dass sie nicht erst einen Tag später von ihrer Reise zurückgekehrt war, auch wenn ihm das besser ins Konzept gepasst hätte.

„Wissen Sie, wo die Söhne wohnen?“

„Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich schon mal einen von denen gesehen habe. Obwohl ich schon seit vier Jahren hier wohne.“

Das musste nichts heißen, befand Emmerich. Es konnte viele Gründe geben, wenn Söhne ihre Mütter nicht besuchten. Und nicht jeder Nachbar bekam vom anderen alles mit.

„Ist Ihnen irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen in letzter Zeit? Im Zusammenhang mit Frau Diebold?“

Ihr Blick wurde misstrauisch. „Warum fragen Sie mich das? Ist sie nicht... normal gestorben?“

„Sie haben doch selbst bemerkt, dass sie noch fit war, für ihr Alter.“

„O Gott.“ Regine Hübler hielt sich die Hand vor den Mund. „Sie wurde umgebracht?“

„Ich kann noch nichts Genaues sagen. Wir müssen das Ergebnis der Untersuchung abwarten. Sie... äh... liegt schon ein Weilchen.“

„Das verstehe ich natürlich“, hauchte die junge Frau sichtlich ergriffen. „Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann...“

„Können Sie.“ Emmerich erhob sich. „Schreiben Sie mir alles auf, was Ihnen zu Frau Diebold einfällt.“

Im Treppenhaus herrschte eine Atmosphäre gedämpfter Hektik. Zwei Streifenbeamte versuchten, eine erregt wirkende Frau zu beruhigen, vor der Diebold śchen Wohnung stand der Zinksarg, mit dem die Tote in die Pathologie gebracht werden würde. Ein Mitarbeiter der Spurensicherung in weißem Ganzkörperkondom war mit der Untersuchung der Wohnungstür beschäftigt.

„Wer ist das?“, fragte Emmerich mit Blick auf die erregt wirkende Dame.

„Von der Hausverwaltung“, entgegnete der weibliche Teil des uniformierten Duos, der einen dicken, schwarzen Zopf unter der Schirmmütze trug. „Wollen Sie mit ihr sprechen?“

„Jetzt nicht. Aber stellen Sie die Personalien fest.“

Die Aufregung der Frau schlug in empörtes Schweigen um.

„Frenzel“, brüllte Emmerich in die Wohnung hinein. „Komm mal raus.“ Mirko erschien augenblicklich. „Wie weit sind wir da drinnen?“

„Wir?“, fragte Frenzel und Emmerich hörte das Anzügliche in dieser Frage sofort heraus, ohne jedoch darauf einzugehen.

„Du verstehst mich schon.“

„Es kann noch ein bisschen dauern.“

„Präzise Antwort, vielen Dank.“ Emmerich schob seinen linken Ärmel zurück. Ziemlich genau 16.30 Uhr. Er wollte es vermeiden, anwesend zu sein, wenn die Tote aus der Wohnung getragen wurde. Die Podologin, der Zahnarzt, die Psychologin waren um diese Zeit vermutlich mit der Behandlung ihrer jeweiligen Klientel beschäftigt, die Leute, die oben wohnten, dagegen nur mit Glück zu Hause.

„Versuchen Sie mal, herauszufinden, was die übrigen Hausbewohner wissen“, wies er die beiden Streifenbeamten an. „Besonders interessiert mich, wann Frau Diebold das letzte Mal gesehen wurde. Fangen Sie oben an, ich kümmere mich um diese Dame hier.“

Die Beamten sahen erleichtert aus und machten sich auf den Weg. Emmerich musterte die Frau, die ihre Erregung nun mühsam unterdrückte. Sie war nicht mehr jung, aber dennoch von unbestimmbarem Alter, ein bisschen füllig und mit einem schweren, schwarzen Mantel bekleidet. Haare gefärbt, ging Emmerich eine stille Wette mit sich selbst ein und fragte laut:

„Sie sind also von der Hausverwaltung, Frau...?“

„Winkler. Christine Winkler. Ich verwalte das Haus tatsächlich, aber ich komme nicht von einer Firma. Mir gehört die Hälfte.“

„Das ist natürlich etwas völlig anderes“, entgegnete Emmerich galant. „Bitte entschuldigen Sie die ungebührliche Behandlung durch meine Kollegen.“

„Gewiss doch, Herr Kommissar.“ Frau Winkler entspannte sich ein wenig und zupfte den Kragen ihres Mantels zurecht. „Wir tun schließlich alle nur unsere Pflicht, nicht wahr?“

„So ist es. Und Ihre Pflicht hat Sie heute Nachmittag hierher geführt?“

„Ich muss doch wissen, was in meinem Haus vorgeht. Als ich hörte, dass die Polizei hier ist, bin ich selbstverständlich sofort gekommen.“

„Und wie haben Sie das erfahren?“

„Ich erhielt einen Anruf. Von Madame... von Frau Schloms.“

„Wer ist Frau Schloms?“

„Sie wohnt einen Stock tiefer. Gegenüber.“

„Die Psychologin?“

Frau Winkler zupfte jetzt an ihren Haaren, blieb die Antwort schuldig und sah ihn auf eine lauernde Weise an.

„Was ist denn nun mit der alten Diebold passiert?“

„Sie ist tot“, erklärte Emmerich sachlich.

„Ah“, sagte Frau Winkler, als verhelfe ihr diese Information zu einem Triumph, den Emmerich sich nicht erklären konnte. „Warum?“

„So weit sind wir noch nicht.“

„Wann kann ich in die Wohnung?“

„Auch das wird noch ein paar Tage dauern. Sie wird versiegelt.“

„Versiegelt?“

„Reine Routine, gnädige Frau.“ Emmerich vernahm das Geräusch sich nähernder Schritte aus dem Diebold śchen Flur. „Könnten wir unsere Unterhaltung anderswo fortsetzen? Ich fürchte, wir sind hier im Weg.“

„Wirklich?“ Frau Winkler reckte den Hals und spähte über seine Schulter in Richtung des Zinksarges.

„Wirklich“, bestätigte Emmerich. „Lassen Sie uns nach draußen gehen.“

Höflich, aber bestimmt dirigierte er sie nach unten und öffnete die Haustür. Draußen war es dunkel geworden. Ein Leichenwagen stand inmitten einer kleinen Menschenmenge direkt vor dem Haus auf den Gleisen der Stadtbahn.

„Wie sieht das denn aus?“, protestierte Frau Winkler. „Die Leute werde denken, dass Sie mich verhaften.“

„Gehen Sie einfach ganz normal voraus, und warten Sie gegenüber auf mich. Ich komme gleich nach.“

Sie verließ das Haus und überquerte die Straße, während Emmerich die Menschenmenge betrachtete. Der Leichenwagen verursachte eine Störung des öffentlichen Nahverkehrs. Eine Stadtbahn stand hinter ihm auf den blockierten Gleisen, eine weitere wartete an der eigentlichen Kreuzung auf die Einfahrt in die Endhaltestelle. Wie es in Stuttgart üblich war, folgte einer Verkehrsstörung umgehend eine weitere. Autos stauten sich um den kleinen Platz, so weit Emmerichs Auge reichte. Als hätten deren Fahrer bemerkt, dass einer der Verantwortlichen nun persönlich zur Verfügung stand, setzte ein Hupkonzert ein. Pressefotografen schienen dagegen noch keine eingetroffen zu sein. Emmerich schlug den Kragen seiner nicht mehr ganz zeitgemäßen Cordsamtjacke nach oben und folgte Frau Winkler, die vor einem Döner-Laden wartete. Sie hatte sich eine Zigarette angesteckt und beobachtete amüsiert das automobile Tohuwabohu. Für Ende Oktober war es in diesem Jahr bereits empfindlich kalt geworden.

„Wollen wir da drin einen Kaffee trinken?“, fragte Emmerich und wies auf das kleine Restaurant.

„Nein.“ Frau Winkler sog demonstrativ an ihrer Zigarette und blies den Rauch nach oben. „Seit August betrete ich keine Lokale mehr. Aus Prinzip.“

Emmerich seufzte. Er selbst hatte das Rauchen schon vor einigen Jahren aufgegeben, dennoch war er kein Befürworter des generellen Verbots, das seit dem Sommer für alle öffentlichen Lokale galt. Auch seine Frau Gabi verweigerte das monatliche Essengehen, seit es für den Biergarten zu kühl geworden war. Ebenfalls aus Prinzip. Nun sollte er also bei einer Außentemperatur von fünf Grad diese Frau befragen. Er überlegte kurz, ob er sie für den nächsten Tag in sein Büro bestellen sollte, entschied sich dann aber aus zeitlichen Gründen dagegen.

„Wann hatten Sie denn das letzte Mal Kontakt zu Frau Diebold?“, fragte er und schob die Hände in die Taschen seiner dünnen Jacke.

„Das muss so ungefähr vor zwei Wochen gewesen sein. Es gab da ein kleines Problem mit der Heizung.“

„Sie hat nicht funktioniert?“ Emmerich dachte an Dr. Zweigle.

„Doch natürlich. Frau Diebold hatte nur etwas falsch eingestellt.“

„Wie lange wohnt sie schon im Haus?“

„Vierzig Jahre“, schätzte Frau Winkler. „Vielleicht auch länger. Da müsste ich wirklich nachsehen.“

Emmerich spürte, wie die Kälte durch die Sohlen seiner Lederslipper drang.

„Wem gehört die andere Hälfte? Vom Haus?“

„Meinem Onkel“, sagte Frau Winkler, nahm einen letzten Zug und drückte die Zigarette in einem vor dem Döner-Laden bereitgestellten Aschenbecher aus. „Der ist fast neunzig. Ist Ihnen kalt?“

„Was glauben Sie denn?“ Emmerich zitterte mittlerweile am ganzen Körper.

„Ich hab das Gesetz nicht gemacht“, lächelte sie süffisant.

„Denken Sie mal, ich ebenfalls nicht.“

Auch das gehörte zu den Dingen, die Emmerich an der Polizeiarbeit weniger schätzte. Irgendwelche Großkopferten baldowerten Gesetze aus, die sich in der Praxis als schwierig erwiesen. Mit den Auswirkungen an der Front aber mussten sich nicht die Herrschaften da oben befassen, sondern er und seine Kollegen.

„Sie bekommen Bescheid wegen der Wohnung“, sagte er, um sein Martyrium abzukürzen. „Wenn ich noch Fragen habe, rufe ich Sie an.“

„Aber sicher. Machen Sie’s gut.“ Frau Winkler entfernte sich, ohne ihm die Hand zu reichen.

Machen Sie's gut, grummelte er in Gedanken. So weit war es schon gekommen, dass er sich in der Defensive befand. Und alles wegen eines blöden Rauchverbots.

Gegenüber fuhr gerade der Leichenwagen weg und die Straßenbahn an. Die ersten Lichter wurden eingeschaltet, ein feiner, eisiger Nieselregen setzte ein. Emmerich ging zurück und begab sich in den dritten Stock.

„Wo warst du?“, empfing Frenzel ihn mit einem zwar unausgesprochenen, aber nichtsdestotrotz unüberhörbaren Vorwurf in der Stimme. „Dr. Zweigle wollte noch mit dir sprechen. Jetzt ist er weg.“

„Das muss kein Nachteil sein. Mir war der alte Börner lieber.“

Frenzel hüstelte. „Er ist im Ruhestand. Auf mich macht Dr. Zweigle einen sehr kompetenten Eindruck. Immerhin weiß er was über forensische Entomologie.“

„Worüber?“

„Meine Güte, stell dich doch nicht blöder, als du bist. Das ist das ganze Zeug mit den Insekten...“

„Schon gut.“ Emmerich schnüffelte. Der Geruch war immer noch da, aber ein wenig schwächer geworden. „Ich ekle mich halt davor. Was wollte Zweigle mir sagen?“

„Frau Diebold ist mindestens drei Tage tot, höchstens eine Woche. Genauer wollte er sich noch nicht festlegen, morgen früh weißt du mehr.“

„Soso. Hast du mir Handschuhe?“

Frenzel holte ein Paar cremeweiße Latexüberzieher hervor und reichte sie wortlos seinem Chef.

„Dann wollen wir uns mal umsehen“, sagte Emmerich, nahm einen tiefen Atemzug frischer Treppenhausluft und betrat die Wohnung. Als Erstes unterzog er das Schlafzimmer einer näheren Betrachtung. 60er-Jahre, taxierte er die Einrichtung, die eine Seite des Doppelbettes war zum Schlafen hergerichtet, auf der anderen stapelten sich Zeitungen. Zwei Schränke standen rechtwinklig zueinander an den fenster- und türlosen Seiten des Raumes, er öffnete beide und bekam dasselbe Bild. Kleidungsstücke im einen, Zeitungen im anderen Schrank. Unterm Kopfkissen lagen mehrere gebrauchte Taschentücher, er hob die Matratze an, doch hier war nichts. Im Nachttisch lag eine kleine Kassette, mit wenigen, aber echten Schmuckstücken, ein altes Poesiealbum, gebrauchte Taschenkalender, abgelaufene Medikamente und ein Plastikwecker mit leerem Batteriefach. Auf der anderen Seite des Bettes, im Nachttisch des seligen Herrn Diebold, von dem Emmerich annahm, dass er einmal dort geschlafen hatte, wo sich heute die Zeitungen häuften, fand er eine Lupe und ein Heft mit dem Titel „Die besten Sexwitze 1962“. Er ging ins Wohnzimmer. Auch hier fielen als Erstes Zeitungen auf, Zeitungen auf den Sesseln, Ausschnitte auf dem Tisch. Nach wie vor lief stumm der Fernseher, zweites Programm, und tauchte den Raum in wechselhaftes Licht.

„Mirko“, sagte Emmerich, „man sollte überprüfen, wie hellhörig das Haus ist. Wenn tagelang ein Fernseher läuft, müsste das doch eigentlich gehört werden.“

„Wer ist man?“, fragte Frenzel, der die Schubladen einer Schrankwand aus hellem Holz durchsuchte, die ebenfalls aus den 60er-Jahren stammen musste.

„Du natürlich“, entgegnete Emmerich. „Ich leite schließlich die Ermittlungen.“

„Wird’s eine Soko geben, was glaubst du?“

„Die gibt es immer“, meinte Emmerich mit zynischer Überzeugung. „In diesem Fall bestehend aus dir und mir und mit etwas Glück noch zwei weiteren Kollegen. Denk dir schon mal einen schönen Namen aus. Für die drei Journalisten, die sich über die nicht einberufene Pressekonferenz beschweren.“

Frenzel zuckte die Schultern. „Es ist halt was anderes, ob ein Kind, ein junges Mädchen oder eine alte Frau ums Leben kommt. Sie hat das ihrige doch auch schon hinter sich gehabt.“

„Leben ist Leben und Mord ist Mord“, knurrte Emmerich. „Aus einem toten Kind hätte ein Verbrecher werden können, während Frau Diebold vielleicht nur Gutes getan hat. Oder umgekehrt. Wer weiß das schon.“

„Ich hab das Familienstammbuch“, sagte Frenzel, ohne auf Emmerichs philosophische Überlegungen einzugehen, und hielt ein kleines, in rotes Plastik gebundenes Bändchen hoch. „Diebold, Alfred und Gertrud, getraut 1955. Erster Sohn, Herbert, geboren 1957, zweiter Sohn, Ralph, geboren 1960. Alfred Diebold ist vor acht Jahren gestorben, 1999.“

„Gib her“, wies Emmerich den Jüngeren an. „Sonst noch was Interessantes?“

„Das hier vielleicht.“ Frenzel zeigte auf ein Regal, das sich unmittelbar über den Schubladen befand. Zwischen einer alten Gesamtausgabe von Schiller und ein paar neu aussehenden Bildbänden über Tutanchamun, Rom und die bayerischen Alpen tat sich eine beachtliche Lücke auf.

„Du meinst, da fehlt was?“

Frenzel nickte.

„Und die Tatwaffe?“

„Bisher haben wir nichts gefunden, was danach aussieht.“

„Hmhm“, raunzte Emmerich und rempelte versehentlich einen Techniker der Spurensicherung an, der mit der Untersuchung des abgetretenen Teppichbodens beschäftigt war.

„Entschuldigung. Ich geh dann mal ins Büro und versuche, die Söhne ausfindig zu machen. Ihr kommt hier doch bestimmt ohne mich zurecht, ich lass dir den Wagen da.“

Frenzel warf ihm einen merkwürdigen Blick zu und nickte wieder. Er hält mich für einen alten Drückeberger, dachte Emmerich ohne schlechtes Gewissen, der sich die angenehmen Aufgaben unter den Nagel reißt. Und recht hat er. Eines Tages würde es Frenzel genauso machen, wenn er schlau war. Emmerich verließ das Haus, ging zur Straßenbahnhaltestelle und setzte sich in die muffige Wärme des wartenden Zweiers. Um diese Tageszeit war der öffentliche Nahverkehr jedem Auto überlegen, er blieb sitzen, bis die Bahn den Rotebühlplatz erreichte, stieg in die S-Bahn um und fuhr bis zum Hauptbahnhof, wo er die nächste Stadtbahn Richtung Pragsattel nahm. Zufrieden rauschte er am Dauerstau auf der Heilbronner Straße vorbei und legte die restliche Strecke zum Polizeipräsidium zu Fuß zurück. Im Büro wartete eine gut aussehende, junge Frau auf ihn. Sie war erst seit kurzem im Dezernat, Emmerich kannte sie bislang nur vom Sehen und einer kurzen Vorstellung. Wie es eben so war, gelang es ihm in diesem Augenblick nicht, sich ihren Namen ins Gedächtnis zu rufen. Berner, dachte er verzweifelt. Kerbel, Merkle. So ähnlich, auf jeden Fall. Die Kollegin trug Jeans zu einem dunkelgrünen Rollkragenpullover und machte einen beängstigend motivierten Eindruck.

„Wo haben Sie denn heute dieses schicke, kurze Jäckchen mit den drei Knöpfen gelassen, Frau Merkel?“, versuchte Emmerich entschlossen, witzig zu sein.

„In der Reinigung“, entgegnete sie mit einem vernichtenden Blick. „Ich bin Kriminalhauptkommissarin Brigitte Kerner, guten Tag.“

„Tut mir leid“, sagte Emmerich kleinlaut. „Was machen Sie hier?“

„Ich warte auf Sie. Der Kollege Frenzel hat mich davon unterrichtet, dass Sie demnächst hier auftauchen werden. Ich bin für die Ermittlungsgruppe eingeteilt.“

„Wirklich? Wer hat Sie eingeteilt?“

„Der Chef, wer sonst?“

„Nur Sie?“

„Sehen Sie außer mir noch jemanden hier drin?“

„Im Moment nicht. Sie sitzen übrigens auf meinem Stuhl.“

„Schon möglich.“ Die Hauptkommissarin stand auf. „Sonst war leider keiner frei.“

Emmerich musste zugeben, dass sie recht hatte. Es gab zwei Besucherstühle im Raum, auf einem stand ein Karton Zuffenhäuser Berg, Trollinger trocken, die Sitzfläche des anderen wurde von einem Hamsterkäfig eingenommen.

„Ist da was drin?“, fragte Kerner und zeigte auf den Käfig. Emmerich nickte schuldbewusst.

„Seppl. Gehört meiner Tochter. Ich hab ihn während der Herbstferien in Pflege. Er ist eher nachtaktiv.“

„Ach.“ Kerner verrenkte den Kopf, um einen Blick in das kleine Häuschen zu erhaschen, das im Käfig stand. „Ist das nicht ein bisschen unpraktisch für ein Kind?“

„Meine Tochter ist siebzehn.“ Emmerich entfernte ein wenig umständlich den Käfig vom Stuhl und postierte ihn auf einem Stapel bunter Magazine. „Bitte nehmen Sie Platz.“

Er umrundete seinen Schreibtisch und setzte sich auf den ihm angestammten, wirklich nur ein ganz kleines bisschen ausgeleierten Stuhl, seit Jahren sollte er schon durch einen anderen ersetzt werden, der den gültigen Vorschriften für arbeitstechnische Sicherheit in Diensträumen besser entsprach, was Emmerich aber bislang erfolgreich verhindert hatte.

„Sind Sie“, so fragte er die jüngere Kollegin mit einer, wie er hoffte, gewissen Autorität, „bereits über die vorliegenden Fakten orientiert?“

„Sicher doch“, entgegnete Brigitte Kerner nonchalant und schlug die schlanken Beine übereinander. „Gertrud Diebold, achtundsiebzig Jahre alt, verwitwet, zwei Söhne. Der ältere ist verheiratet und lebt mit Weib und Kindern in Bietigheim-Bissingen, der jüngere alleinstehend, wohnhaft in Stuttgart-West, Forststraße Nummer... äh... müsste ich noch mal nachsehen.“

„Das... hm... wissen Sie also alles schon“, stellte Emmerich unbehaglich fest, handelte es sich dabei doch um die Dinge, die er vorgehabt hatte, in Seppls traulicher Gesellschaft selbst herauszufinden.

„Natürlich“, antwortete sie mit der Sicherheit jener, die das sofortige Vorliegen derartiger Informationen für eine Selbstverständlichkeit hielten. „Ich denke, wir gehen zu Ralph Diebold, das liegt näher.“

„Tut es das?“ Emmerich verfluchte seine eigene Blödheit. Das Überbringen schlechter Nachrichten war ihm noch um ein Vielfaches unangenehmer, als eine Schmeißfliege im Puppenstadium es zu sein vermochte. Wenn ich Frenzel in die Finger kriege... schoss es ihm durch den Kopf, aber er war sich wohl bewusst, dass niemand außer ihm selbst Schuld an seiner misslichen Lage hatte.

„Wenn Sie meinen“, ergab er sich daher in sein Schicksal. „Ich geb nur schnell Seppl noch was zu...“

„Aber beeilen Sie sich.“ Hauptkommissarin Kerner stand bereits in der Tür. „Ich fahr schon mal den Wagen vor.“

„Danke, Harry“, seufzte Emmerich und nahm den irritierten Blick der Kollegin mit Genugtuung zur Kenntnis.