Читать книгу Die Ärzte. 100 Seiten - Stephan Rehm Rozanes - Страница 10

Farin und Bela: Die diabolischen 2

ОглавлениеAm 4. März 1981 kreuzen sich erstmals die Wege von Jan und Dirk in der Disco Ballhaus Spandau. Für 50 Pfennig Eintritt läuft dort mittwochs immer eine Stunde Punkrock, die verlässlich auf Phil Collins’ »In The Air Tonight« endet (die für 2021 geplante Tour der Ärzte heißt »In The Ä Tonight«). Der geschichtsträchtige Dialog lautet wie folgt: »Na, was machst’n du so?«, fragt Jan, worauf Dirk antwortet: »Ich bin Schlagzeuger in ’ner Band und wir suchen noch ’nen Gitarristen.« Soilent-Grün-Gitarrist Kai-Uwe Schmidt hatte gerade die Band verlassen müssen, nachdem ihm im Zuge einer Prügelei mit Skinheads im Kreuzberger Club KZ36 die Gitarre entwendet wurde. Jan verlässt das Ballhaus als dessen Nachfolger. Hier empfiehlt es sich, kurz innezuhalten und sich vorzustellen, wie die Musikgeschichte ohne den Butterfly-Effekt dieses Diebstahls verlaufen wäre. Möge man die Weitsicht haben, sich dies ins Gedächtnis zu rufen, wenn einem nach der nächsten Fahrt in einer überfüllten U-Bahn wieder mal das Handy fehlt. Aber zurück in die Vergangenheit: Das erste Konzert mit Jan spielt die Band am 30. Mai auf einem Krankenhausgelände in Spandau – die späteren Ärzte sollten also im Umfeld einer Heilstätte zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne stehen! Jan steuert Songs wie »Spitz wie Lumpi« bei, »Guns of Brixton« von The Clash mit deutschem Text. Schnell bilden Jan und Dirk die Spaßfraktion in der Gruppe, liefern sich on stage alberne Dialogduelle, die bis heute die Shows der Ärzte prägen und ausufern lassen. Doch es kommt zum Konflikt mit Hussein, dem die beiden nicht politisch genug sind. Nach den Bandproben begleitet Dirk Jan regelmäßig zu dessen Bushaltestelle am Rathaus Spandau. Auf diesem Weg entwickeln sie die Idee einer Popband-Parodie. Auch der Name steht bald – jeder braucht schließlich: Die Ärzte. Da Dirk und Jan eher dysfunktionalen Familien entstammen, suchen sie nach Ersatz. Eine einzigartige Freundschaft entsteht. Ein »eheähnliches Verhältnis«, wie Farin 2012 dem Portal Prinz.de sagt. Nach der ersten und letzten Tonträgerveröffentlichung von Soilent Grün, die wie eine Chinaböller-Detonation in einer Rumpelkammer voll verstaubter Tangoplatten klingende Die Fleisch EP von 1982, stoßen sich Dirk und Jan endgültig ab. 38 Jahre später verwenden sie das Titelbild dieser EP mit dem eingenickten Vater Jörg Buttgereits erneut für die Frontansicht der Single-Veröffentlichung Morgens pauken. Schlicht und ergreifend, um die Fans zu verwirren: Schließt sich hier ein Kreis? Ist das Ende nah?

Den Anfang vom Ende von Soilent Grün begründet jedenfalls das Abschiedskonzert in der Kreuzberger Punk-Institution SO 36 am 30. April 1982. Tags darauf, am Punkfeiertag, dem 1. Mai, Tag der Arbeit, löst sich die Band auf und macht Platz für Die Ärzte. Wenig später stößt der am 12. Juni 1964 in eine wohlhabende Familie geborene Hans Runge, der wie Jan das Herwegh-Gymnasium besucht hatte, von den Fun-Punks Frau Suurbier als Bassist zur Band. Ähnlich wie Bill Wyman aus Equipment-Gründen als Basser zu den Rolling Stones kam – dessen Vox-AC30-Verstärker hatte die Arbeitgeber überzeugt – war es auch bei Runge primär die technische Ausstattung, die ihm zum Job verhalf: Er verfügte über einen Übungsraum, ein Aufnahmegerät und einen gelben Post-VW-Bus, sozusagen der erste Tourbus der Ärzte. Da sich keiner der drei die Rolle des Sängers zutraut, wendet man sich an den Wolfsburger Max Müller. Der ist damals Teil der nach dem Serienmörder Fritz Honka benannten Punkband Honkas (2016 erzählt der spätere Ärzte-Intimus Heinz Strunk Honkas Geschichte in seinem Roman Der goldene Handschuh). Insbesondere Dirk entwickelt eine tiefe Freundschaft zu Max. Diese geht so weit, dass die beiden eine Gang gründen, die »Vollstarken«, und sich den Begriff im Wohnzimmer von Dirks Eltern selbst tätowieren. Doch zur Probe für das erste Konzert der neuen Gruppe am 26. September im Besetzereck, einer Kneipe im Erdgeschoss eines besetzten Hauses am Kreuzberger Heinrichplatz, erscheint Max nicht. 1986 wird er die bedeutende Gruppe Mutter gründen. Kurzerhand singt das verbliebene Trio selbst. Damals verfügt die Band schon über einen Fundus aus 18 Eigenkompositionen, unter anderen »Teenager Liebe« und »Zitroneneis«. Das Live-Debüt der Ärzte bestätigt sie in ihrer Richtung. Sie provozieren das puristische Punkpublikum mit der Selbstbezeichnung als Popband, damals ein schlimmes Wort in diesen Kreisen. Den Besuchern ist nicht zum Lachen zumute, es wird geprügelt.

Zur selben Zeit sind Jan und Dirk auf Wohnungssuche. Denn Jan steht auf der Straße, nach einem kurzen Experiment in einer Pärchenwohnung mit seiner Freundin Sabine. Für Dirk wird es dagegen Zeit, das Elternhaus zu verlassen. Dirks Mutter vermittelt ihm schließlich eine kleine Zweizimmerwohnung in der Charlottenburger Niehburstraße 38b, Monatsmiete: schlappe 170 DM. Trotz der Wohnfläche von nur 28 m2 zieht auch Jan ein. Fortan sind die beiden Tag und Nacht Die Ärzte, ernähren sich von Fischstäbchen und Kartoffelbrei. In der Toilette installieren sie eine an Jans Plattenspieler angeschlossene Lautsprecherbox, um den jeweils anderen bei seinen Geschäften mit verhassten Songs akustisch zu terrorisieren. Zum Beispiel mit Bettina Wegners »Kinder«, Klaus Lages eingangs erwähntem »1000 und 1 Nacht (Zoom!)« oder Stücken der Mittelalterband Ougenweide. Mit der Super-8-Kamera von Dirks Mutter nutzen sie die WG als Drehort für Trashfilme wie Karl – The Human Insect und Das unheimlich grauenhafte Schlüsselbund, die 2009 mittels der Ärzte-DVD Overkiller einer größeren Öffentlichkeit präsentiert werden. Seinen Eltern zuliebe schreibt sich Jan für Archäologie an der Freien Universität Berlin ein, bricht sein Studium aber schon nach einem Tag ab. Mittellos und verwirrt, was seine Zukunft angeht, beschließt er wie so oft die Flucht nach vorn und reist nach London, damals sein geistiges Mekka. Dort unterbreitet ihm ein Freund ein dubioses Jobangebot. Als Jan nach Berlin zurückkehrt und Dirk von seinem Plan unterrichtet, nach London umzusiedeln, ist dieser schwer enttäuscht, denn er hatte große Hoffnungen in Die Ärzte gesetzt. Schließlich einigt man sich auf eine dreimonatige Auszeit Jans. Dirk steigt umgehend bei Frau Suurbier ein, bei denen auch Hans weiterhin spielt. Zusammen mit Ex-Soilent-Grün-Mitglied Hussein formieren sich kurzzeitig Hussi & Die Fickboys. Auf der Suche nach Ärzte-Ersatz gerät der umtriebige Dirk auch an eine Gothic-Band, die seinen modischen Stil künftig stark beeinflussen soll. So beginnt er seine Haare grotesk hoch zu toupieren. Aber auch was Gesang und Songwriting betrifft: Ist Jan in der Regel für die lichtdurchfluteten Hits zuständig, erhebt Dirk eher die Grabesstimme, gibt sich als »Dein Vampyr«, singt über den aus der Zeit gefallenen »Der Graf« und führt ins »Mysteryland«. In London findet Jan unterdessen nicht, wonach er sucht. Nach nur zwei Wochen verlässt er sein Exil desillusioniert. Nun gilt die volle Konzentration den Ärzten.

Deren erste Veröffentlichungen finden sich auf dem 1983er-Suffsampler Ein Vollrausch in Stereo – 20 schäumende Stimmungshits, der mehr als eine Lüge im Titel enthält, so zählt die Platte etwa nur 16 Stücke. Die Ärzte veralbern das Konzept – Humba-Täterä mit durch die Wangen gezogenen Sicherheitsnadeln – und steuern ausschließlich alkoholfreie Songs wie »Vollmilch« bei (»Du trinkst Whiskey / Er trinkt Bier! / Ich trink’ Vollmilch!«). Hinter den Tangobrüdern auf der Tracklist verbergen sich Hans, Andreas »Campino« Frege, sowie der spätere Drummer der Toten Hosen, Wolfgang »Wölli« Rohde. Im Gegensatz zu den Ärzten liefern sie keine Themaverfehlung ab, sondern stoßen mit Korn zum Frühstück an und wissen zum Zapfenstreich bereits in der frühen Version des späteren Hosen-Trinklieds »Bis zum bitteren Ende« »ganz genau / Ohne Alk da wäre der Alltag zu grau«. Bereits hier ist der grundlegende Unterschied der beiden, auf ewig miteinander verglichenen Bands zu erkennen: Herrscht bei den Hosen selbst im Unfug der Bierernst, operieren Die Ärzte auf einer ironischen Ebene darüber. Zu dieser Zeit adaptiert Hans den Künstlernamen »Sahnie« als Reaktion auf den damals mit Süßigkeiten der Marke »Campino« um sich werfenden Andreas. Sahne- vs. Fruchtbonbon. »Der Name Sahnie ist völlig bescheuert, passt aber zur Band«, sagt er dazu.

Anlässlich der Compilation melden sich Jan und Dirk bei der GEMA an und geben sich in diesem Zuge Künstlernamen: Aus dem reisebegeisterten Jan wird Farin Urlaub. Die Großartigkeit dieses Alias lässt sich an der verblüffend hohen Zahl an Mitmenschen ablesen, denen das Wortspiel seit Jahrzehnten entgeht. Gruselfan Dirk treibt fortan als untoter Bela B sein Unwesen. Der Vorname bezieht sich auf den Dracula-Darsteller Bela Lugosi, der damals ein Comeback als Titelfigur des Bauhaus-Hits »Bela Lugosi’s Dead« feiert. Außerdem bedeutet sein zweiter Vorname Albert im Ungarischen ohnehin Bela. Der minimalistische »Nachname« – bis 2009 Eigenschreibweise mit Punkt – steht sowohl für seinen Spitznamen »Barney«, der durch die Ähnlichkeit seines bürgerlichen Familiennamens mit dem von Fred-Feuerstein-Kamerad Barney Geröllheimer zustande kam, als auch für seine Liebe zu B-Movies.

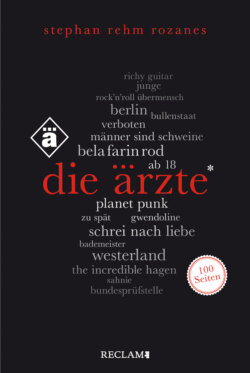

Nach dem Sampler ist es an der Zeit für die erste eigene Platte der Ärzte. Jans Mutter finanziert mit 2000 DM die selbstproduzierte, beim Minilabel Vielklang erschienene EP Zu schön, um wahr zu sein, mit Stücken wie »Grace Kelly« und »Anneliese Schmidt« zeigt sie erneut, dass sich Die Ärzte als Antithese zu den Politpunks ihrer Umgebung verstehen. Statt gedroschener Powerchords und gebrüllter Aufstachelung gibt es hier fein abstrusen Humor und harmoniegetränkten Rock ’n’ Roll der 50er und frühen 60er. Im Juli 1983 geben Farin und Bela als Die diabolischen 2 ein Konzert im Berliner Kulturzentrum Kuckuck, bei dem sie bewusst schlecht spielen, um das Publikum zu triezen. Im November gewinnen Die Ärzte den Senatsrockwettbewerb der Stadt Berlin. Vom Preisgeld in Höhe von 10 000 DM kauft sich Farin das Imitat einer Gretsch-Gitarre, für Bela gibt es eine Gitarre in Axtform seines Kiss-Idols Gene Simmons, sowie ein Headset-Mikrofon. Im senatseigenen Beat-Tonstudio dürfen sie die nächste EP aufnehmen. Uns geht’s prima… erscheint im Mai 1984 und fällt um einiges softer als der Livesound der Band aus, wovon man sich größeren kommerziellen Appeal verspricht. Das sich durch den Bandnamen anbietende große rote Kreuz auf dem Cover entzieht sich dem Gefallen des Deutschen Roten Kreuzes, das mit einer Klage droht. Die Ärzte ergeben sich und veröffentlichen das Mini-Album künftig mit andersfarbigen Kreuzen. Der einflussreiche Fotograf und Manager Jim Rakete, der schon seine Sekretärin Gabriele Susanne Kerner zum Teenstar Nena gemacht hatte, verhilft der Band schließlich zum Plattenvertrag mit dem Majorlabel CBS. Um ihren neuen Arbeitgeber zu beeindrucken, liefert die Band statt der vereinbarten EP ein komplettes Album ab: Anfang November erscheint Debil und der Rest, ja, der ist Geschichte.