Читать книгу Cuando colisionan las estrellas - Susan Elizabeth Phillips - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1

ОглавлениеOlivia Shore miró por la ventanilla tintada de la limusina hacia el jet privado estacionado en la pista. A eso se reducía ahora su vida, a volar por los Estados Unidos con un deportista cortito que ganaba más de lo que merecía y con demasiados malos recuerdos…, y todo para promocionar una marca de relojes de lujo.

Iban a ser las cuatro semanas más largas de su vida.

***

Thaddeus Walker Bowman Owens se inclinó hacia la ventanilla del jet y miró hacia la limusina que acababa de detenerse junto al avión. Llegaba treinta y ocho minutos tarde, para ser exactos. Un chófer descendió del vehículo y sacó una maleta del maletero, luego una segunda y después una tercera. Acto seguido, aparecieron un portatrajes y una cuarta maleta. Thaddeus apartó la cabeza de la ventanilla.

—¿En qué mierdas me he metido?

Cooper Graham se movió un poco para ver qué observaba su compañero y dedicó una semisonrisa a los pantalones de lana virgen de Thad, hechos a medida, y a su jersey de cachemira.

—Por lo visto, vais a tener que competir para saber quién viste mejor.

Thad le frunció el ceño al hombre que era a la vez su mejor amigo y una espina perpetua clavada en su piel.

—Me gusta la ropa de calidad.

—Y casi siempre pareces un pavo real.

—Solo si se me compara contigo. —Thad lanzó una mirada a los pantalones y a la sudadera con capucha de Coop. Cruzó las piernas y se apoyó uno de los pies, enfundado en un botín italiano con un suave forro interior, en la rodilla contraria—. Pero, bueno, ha sido un detalle que vinieras a despedirme.

—Era lo mínimo que podía hacer.

—Pensabas que no iba a venir, ¿verdad? —Thad se recostó en el asiento de cuero.

—No te negaré que se me pasó por la cabeza esa posibilidad.

—Dime cómo lo has hecho.

—¿Cómo he hecho el qué?

—Cómo te las has ingeniado para convencer a los de Relojes Marchand, perdón, a los de Relojazos Marchand, de que contar conmigo como embajador de su marca sería lo mismo que contar con el legendario Cooper Graham.

—Ni que fueras un don nadie, tío —dijo Graham con amabilidad.

—Coño, ya lo sé. Y para demostrarlo tengo el Heisman. El único trofeo que no adorna tus estanterías.

Graham sonrió y le dio una palmada en la espalda.

—Tu falsa modestia es lo que más admiro de ti.

—Y como los Marchand son los relojes oficiales de los Stars y no iban a tenerte a ti, querían a Clint Garrett, ¿verdad?

—Puede que mencionaran su nombre.

Thad soltó un bufido de repulsa. Clint Garrett era el quarterback joven, egocéntrico, talentosísimo e imbécil al que habían fichado los Chicago Stars para sustituir el vacío que habían sido incapaces de llenar cuando Coop se retiró. El mismo Clint Garrett al que en teoría Thad debía transformar en un mejor jugador y… sí, sustituirlo, si el niñato idiota se lesionaba.

Cuando dieciséis años atrás Thad salió de la universidad con el trofeo Heisman en su haber, se vio a sí mismo como un nuevo Coop Graham o Tom Brady, no como un tío que acabaría pasándose la mayor parte de su carrera en la NFL como el suplente de los quarterbacks titulares de cuatro equipos profesionales diferentes. Pero así era como habían ocurrido las cosas. Lo consideraban un estratega brillante y un líder inspirador, pero contaba con una debilidad casi insustancial en la visión periférica que lo separaba de la grandeza. Siempre la dama de honor, nunca la novia.

Un revuelo en el zona delantera del avión atrajo su atención hacia La Diva, que por fin los honraba a todos con su presencia. Vestía una gabardina marrón sobre unos pantalones negros y llevaba unos zapatos de tacón de aguja de color azul Klein que añadían unos doce centímetros a su altura, ya de por sí impresionante. Unos cuantos mechones de pelo oscuro sobresalían por los lados de un pañuelo estampado que le cubría la cabeza y que a Thad le hizo pensar en las fotos antiguas de Jacqueline Kennedy. Además del pañuelo, las gafas de sol gigantescas que se apoyaban en su alargada nariz hacían que pareciera una persona de la alta sociedad de la década de los sesenta, o quizá una estrella de cine italiana. La mujer lanzó una gigantesca bolsa de tela de diseño en la que cabría un golden retriever y tomó asiento cerca de la cabina sin siquiera saludar a ninguno de los dos.

En cuanto un ligero aroma a perfume de lujo, cultura elitista y pura arrogancia llegó hasta el fondo del jet, Coop se levantó del asiento.

—Llegó la hora de marcharme.

—Qué suerte tienes, cabrón —masculló Thad.

Coop conocía lo suficiente a Thad para saber que La Diva no era la única responsable del mal humor de su amigo.

—Eres justo lo que necesita el chaval —le dijo—. Clint Garrett cuenta con el talento para llegar muy lejos, pero no lo hará sin que el viejo lo lleve hasta allí.

Thad tenía treinta y seis años. Solo era viejo según los parámetros del fútbol americano.

Coop se dirigió a la cabina del avión. Se detuvo al acercarse a La Diva y asintió.

—Señorita Shore.

La mujer inclinó la cabeza y saludó a duras penas al hombre que había sido uno de los mejores quarterbacks de la NFL. Thad tenía todo el derecho del mundo a criticar y descalificar a Coop tanto como quisiera, pero aquella cantante de ópera intelectualoide no.

Graham le lanzó a Thad una mirada divertida y abandonó el avión como una rata huyendo de un barco que se hunde. Thad dudaba de que Coop se lo hubiera pensado dos veces antes de rechazar la lucrativa oferta de Marchand de erigirse en embajador de la marca para el nuevo reloj masculino Victory780. Al exquarterback no le gustaba separarse de su familia, y era evidente que no necesitaba el dinero. Por lo que respectaba a Clint Garrett… El joven Clint estaba demasiado ocupado persiguiendo a mujeres y conduciendo coches superrápidos para perder el tiempo representando una empresa de prestigio como Marchand, el reloj oficial tanto de los Chicago Stars como de la Ópera Municipal de Chicago.

A pesar de lo que le había dicho a Coop, a Thad no le sorprendía del todo que Relojes Marchand lo hubiera querido a él para promocionar el Victory780. Necesitaban a un jugador de los Stars y Thad sabía dar buenas entrevistas. Además, gracias al viejo trofeo Heisman, con los años había ganado bastante popularidad. Aun así, cualquiera con ojos en la cara era consciente de que no era el poderoso lanzamiento de Thad ni su labia los que habían sellado el pacto con Marchand. Sino su cara bonita.

—Eres incluso más guapo que Dean. —Coop lo pellizcó el día que se conocieron; se refería a Dean Robillard, el gran quarterback de los Stars.

El físico de Thad era una maldición.

Una de su exnovias favoritas le había dicho: «Tienes la nariz de Liam Hemsworth, los pómulos de Michael B. Jordan y el pelo de Zac Efron. Y esos ojos verdes… Igualitos a los de Taylor Swift. Es como si los famosos más atractivos te hubieran vomitado en la cara».

Echaba de menos a Lindy, pero la pobre se hartó de sus problemas con el compromiso. Cuando ella lo dejó, Thad le mandó de regalo un portátil nuevo para que supiera que no le guardaba ningún rencor.

Con los años, había hecho lo imposible por endurecer su apariencia. Se había dejado barba un par de veces, pero entonces la gente empezó a decirle que se parecía al tío de Cincuenta sombras de Grey. Lo intentó con un bigote de actor porno, y entonces las mujeres comentaron que le daba un aspecto distinguido. Hasta había probado durante un tiempo con uno de esos ridículos moños con el pelo rapado a los lados. Por desgracia, a él le quedaba bien.

En el instituto, a todo el mundo le salían granos, menos a él. No necesitó ponerse ortodoncia ni pasó por una fase desgarbada. No se había partido la nariz ni tenía una de esas cicatrices en la barbilla que sí lucían otros jugadores de la NFL. No se le había empezado a caer el pelo. Tampoco tenía barriga.

Thad culpaba a sus padres.

Pero uno de los beneficios de su físico, además de poseer un cuerpo esbelto de un metro noventa, era el dinero extra que le permitía ganar. Y le encantaba ganar dinero. En los últimos años, había cedido su rostro a una colonia para hombres, su culo a una marca de calzoncillos y su pelo a una línea de caros productos de cuidado personal que jamás se molestó en usar. Y ahora esto.

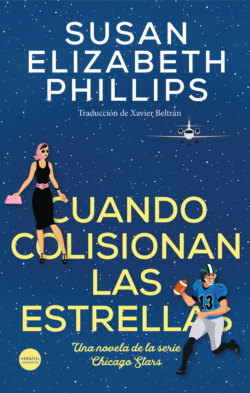

Cuatro semanas de viaje para promocionar el nuevo Victory780 de Marchand. Unas cuantas sesiones de fotos y entrevistas, además de aparecer como invitado y broche de oro en la gala de la Ópera Municipal de Chicago. Pan comido. Salvo por un problemilla. No era el único embajador de Marchand. Mientras él promocionaba el Victory780, Olivia Shore, la superestrella de la ópera, publicitaría el reloj femenino, el Cavatina3.

—¡Bonjour! ¡Bonjour! —Henri Marchand apareció junto a la cabina del avión con los brazos extendidos. Rezumaba acento francés igual que la Nutella rebosa de una crep caliente. Llevaba engominada hacia atrás la larga cabellera castaña, que le caía por detrás de los hombros. Aunque no portara una boina en lo alto de la cabeza, traía consigo el aire del Viejo Continente. Era delgado, mediría uno ochenta y tenía la cara fina y los rasgos afilados. El impecable traje de sastre de corte ancho de lana gris era de un color típicamente europeo, ese que los norteamericanos eran incapaces de lucir, si bien Thad tenía un pañuelo de cuello a rayas de tono similar que se ponía a veces cuando viajaba a Europa porque… ¿por qué no?

Marchand se acercó a La Diva.

—Olivia, ma chérie.

La mujer le tendió la mano. Él se la besó como si fuera la mismísima reina Victoria, aunque Thad se había enterado de que la tipa había crecido en Pittsburg y que era la hija única de dos profesores de música ya fallecidos. Había hecho los deberes, sí.

Henri dirigió la mirada hacia el final del avión y extendió los brazos de nuevo.

—¡Y Thaddeus, mon ami!

Thad lo saludó como si fueran colegas de toda la vida y contempló la posibilidad de arrancarle el nombre de su sastre.

—Menuda aventura vamos a vivir juntos. —Más gestos con los brazos—. Primera parada, Phoenix, donde tú, madame, pusiste voz a una arrebatadora Dulcinea en Don Quijote. Y donde mi amigo Thad lanzó un pase de setenta yardas para hacer touchdown contra los Cardinals de Arizona. Días gloriosos, ¿sí? Y la gloria sigue brillando con fuerza.

Para La Diva, quizá, pero no para Thad.

Henri se giró hacia la joven que lo había seguido a bordo.

—Mes amis, os presento a Paisley Rhodes, mi asistente. —¿Era imaginación de Thad o la exagerada sonrisa de Henri se había atenuado?

Paisley parecía una muchacha a punto de cruzar el campus de la universidad para asistir a la primera clase de Psicología: tenía una larga cola de cabello rubio y liso, una nariz demasiado perfecta y una silueta delgada que vestía una corta falda, una blusa metida por dentro con pliegue francés y botines. También se la veía aburrida, como si subirse a un jet privado supusiera un gran esfuerzo.

—Paisley nos echará una mano durante toda la gira. Si necesitáis algo, lo que sea, decídselo a ella.

Una parte de Thad esperaba oír un «pues eso» de los labios de Paisley, porque era imposible que se la viera menos interesada en echar una mano a nadie. Thad sospechaba que alguien debía de haber pedido un favor para que la contrataran.

Los ojos de la chica se posaron en él y Thad vio un primer destello de interés. Ignorando a La Diva, la joven se sentó en el asiento que quedaba a su derecha.

—Me llamo Paisley.

Él asintió.

—Mi padre es superfán del fútbol americano.

—Qué bien. —Era la respuesta estándar de Thad.

Cuando el avión despegó, la muchacha procedió a resumirle toda su vida —aunque no de forma demasiado resumida—. Acababa de finalizar una carrera de comunicación en una universidad del sur de California. Hacía nada que había roto con su novio. Era un alma vieja en un cuerpo joven, en palabras de ella, no de él. Su objetivo era convertirse en la asistente personal de un famoso, cualquiera le servía. Y, cómo no, su abuelo era un buen amigo de Lucien Marchand, lo que explicaba cómo había conseguido el trabajo.

Miró el reloj que llevaba en la muñeca, uno de los modelos más sencillos de Marchand.

—Nunca llevo reloj. —Dio un golpecito a su móvil—. O sea, para qué, ¿no? Pero es que me obligan a llevar un Marchand, y también durante la gira, flipa.

—Qué cabrones —respondió Thad con una expresión totalmente impertérrita.

—Ya ves. Pero mi abuelo dice que por algún sitio tengo que empezar.

—Los abuelos sí que saben.

—Si tú lo dices.

Había que reconocerle que, poco después del despegue, lo dejó a solas para concentrarse en su móvil. Thad se recostó en el asiento, cerró los ojos y se entregó a su fantasía favorita, una en la que Clint Garrett lanzaba tres intercepciones, se rompía la tibia y se perdía el resto de la temporada. Thad se encargaba del equipo y Clint, el pobre imbécil, terminaba viendo desde el banquillo cómo él llevaba a los Stars hasta la Super Bowl.

El suave acento francés de Henri Marchand interrumpió su fantasía.

—Confío en que hayas tenido tiempo de leer los materiales que te mandé acerca del Victory780.

Thad abrió los ojos a regañadientes. Tenía buena memoria y no le costaba nada recordar los detalles del reloj para cuya promoción lo habían contratado. Sin embargo, Henri Marchand no quería correr ningún riesgo.

—Llevamos unos diez años desarrollando el Victory780. —Se acomodó en el asiento contiguo—. Es un reloj cronógrafo de última generación, pero aun así refleja nuestra clásica herencia Marchand.

—Y cuesta la friolera de doce mil dólares —observó Thad.

—El prestigio y la precisión tienen un precio.

Mientras Marchand se afanaba en explicarle el movimiento integrado de reloj de cuerda automática con un mayor muelle en espiral del 780, Thad contempló el reloj que llevaba ahora en la muñeca. Tenía que admitir que era precioso, con esa pesada correa de acero, una estructura de platino y el engaste de cerámica negra. El reloj contaba con un cristal de zafiro, una esfera azul metálico y tres subesferas montadas que le servirían para cronometrar sus carreras o para ver cuánto tiempo lograba aguantar Clint Garrett sin decir «tío».

—Esta noche cenaremos con cinco de nuestros mejores clientes —lo informó Marchand—. Por la mañana, harás varias entrevistas en la radio, en emisoras deportivas y en programas de tertulia, mientras que Madame Shore visitará la emisora de música clásica.

Así dejaban que La Diva pudiera relajar sus valiosas cuerdas vocales y él iba de culo de acá para allá.

—Después, entrevistas con periódicos. Y con algunos blogueros importantes. Luego un evento público en Scottsdale con sesión de fotos.

Thad ya había hecho promoción de otros productos y sabía cómo funcionaban las cosas en ese mundillo. Su nombre y el de Shore despertaban el interés de más entrevistas de las que Marchand conseguiría concertar solo con el nombre de la marca. A Thad le preguntarían por su carrera, por el estado del fútbol americano profesional y por las últimas polémicas de la NFL. Entre respuesta y respuesta, se esperaba de él que hablara del reloj.

Marchand se excusó por fin y regresó al lado de La Diva. Paisley reapareció y se sentó en el asiento delante de él. Thad reparó en que la joven no se había acercado aún a La Diva. Solo a él.

—Henri me ha pedido que te dé esto. Es vuestra ruta actualizada. —Le entregó una carpeta negra estampada con el logo de Marchand.

Thad conocía el horario de antemano. A lo largo de casi todo el mes siguiente, él y La Diva Desagradable recibirían un buen pastón por viajar por el país y promocionar la marca. Al final, terminarían donde habían comenzado, en Chicago. Mientras Thad se tomaba un par de semanas de descanso, La Diva ensayaría para la producción de Aida de la Ópera Municipal de Chicago. La noche de domingo tras el estreno, Relojes Marchand patrocinaría una gala benéfica juntamente con la Ópera. Y en ese momento finalizarían las obligaciones de Thad.

—Te he escrito mi número en la primera página —le dijo Paisley—. Escríbeme en cualquier momento. En cualquiera.

—Así lo haré. —Su respuesta fue brusca y rozó lo grosero, pero debía cortarlo de raíz antes de que fuera más allá. Ya se enfrentaba a suficientes dificultades por tener que bregar con La Diva y no deseaba complicaciones con la asistente de Henri. Además, a él habían dejado de atraerle las muchachas de veintiún años el día que cumplió veintidós.

—Va en serio. —Paisley sacudió la larga cola—. Quiero que sepas que puedes contar conmigo.

—Entendido. —Y se puso los auriculares. La chica por fin interpretó las señales y lo dejó solo. Thad se quedó frito con la música de Chet Baker.

***

La Diva se sentó en el rincón opuesto de la limusina. Todavía llevaba las gafas de sol y apoyaba la mejilla en la ventanilla. Hasta el momento, la única comunicación que había mantenido con Thad había sido una mirada de intensa hostilidad cuando bajaron del avión. Los pulgares de Paisley se movían a toda prisa por la pantalla de su móvil —era más probable que estuviera escribiendo a una amiga que trabajando—. Henri también estaba enfrascado en el suyo, inmerso en una enérgica conversación. Como Thad solo se sabía en francés los platos de las cartas de los restaurantes, no supo descifrar de qué hablaba. La Diva, en cambio, lo entendió. Abrió los ojos y agitó una mano.

—C’est impossible, Henri.

La manera en que pronunció el nombre de Marchand… El «Anguí» salía de las profundidades de su garganta. Cuando Thad lo decía en voz alta, le costaba la vida convertir la e en una vocal nasal y la erre en un sonido gutural. Nada de profundidades ni de garganta.

Las frases que intercambiaron a continuación La Diva y Marchand no arrojaron ninguna luz sobre qué era eso tan imposible, pero cuando llegaron al hotel, Anguí se lo contó:

—Ha habido un ligero cambio de planes. Hay que adelantar las entrevistas de hoy justo después de hacer el check-in. Es un fastidio, pero son cosas que pasan, como seguro que comprenderás.

Al cabo de menos de diez minutos, La Diva y él fueron escoltados hasta la suite presidencial del hotel, seguidos de Henri y Paisley. Además de una sala de estar muy lujosa, la suite contaba con comedor, cocina, un gran piano y enormes puertas francesas que daban a una extensa terraza. En la alargada mesa de centro situada en medio de la sala, había bandejas con pastas y un gran surtido de botellas de vino y agua mineral.

—Disponéis de unos minutos para refrescaros antes de que lleguen los periodistas —les dijo Henri—. Paisley los acompañará.

Paisley desprendía soberbia, como si aquello no fuera parte de su trabajo. Por lo visto, Henri no se fijó. O quizá sí y fingió que no.

La Diva desapareció en el cuarto de baño. Mientras Henri comprobaba por segunda vez el refrigerio que habían preparado para los reporteros, Thad caminó hacia la terraza embaldosada para disfrutar de la vistas de Camelback Mountain. Ojalá hiciera la gira de promoción con una estrella del rock, en lugar de con una estirada cantante de ópera. Las cuatro semanas que se extendían delante de él como una carretera interminable no llevaban absolutamente a ningún lugar.

***

En el cuarto de baño, la estirada cantante de ópera se apoyó en la puerta, cerró los ojos e intentó respirar. La situación la superaba. Que la obligaran a viajar con un animal como Thad Owens era la guinda que adornaba el desastre de calamidades de las últimas semanas. Costara lo que costara, no pensaba permitir que él detectara ni una sola debilidad en ella, ni una sola vulnerabilidad que creyera poder explotar.

De haber sabido lo que iba a ocurrir, ni se habría planteado aceptar el contrato con Marchand. En su vida había rescindido un contrato, pero era incapaz de imaginar cómo sobreviviría al próximo mes. Debía sonreír. Hablar. Ser agradable. Y asegurarse de que no se quedaba a solas con él.

El móvil, que llevaba en el bolsillo, vibró. Se quitó las gafas de sol y echó un vistazo a la pantalla. Era Rachel, que quería saber qué tal le iba. Rachel, su querida amiga de toda la vida que la entendía mejor que nadie. Olivia volvió a guardar el móvil en el bolsillo sin responder. Estaba nerviosa, desconcentrada y demasiado sensible como para hablar con ella.

Se desató el pañuelo. Su cabello era un caos. Le traía sin cuidado. En lugar de peinarse, se sentó en la taza del váter y cerró los ojos. Llevaba todo el día reproduciendo en su cabeza el «Pour mon âme» de Donizetti. El aria de La hija del regimiento, con nueve altísimas notas C, era una prueba de fuego para los mejores tenores del mundo. Adam no era uno de ellos, pero eso no impidió que su exprometido intentara cantarla.

Olivia parpadeó con fuerza. El Cavatina3 de su muñeca llamó su atención. Una correa de acero inoxidable y oro, una esfera de marfil con diamantes junto a los números. Cavatina. Una melodía sencilla sin segunda parte y sin repetición. En música, una cavatina era un aria directa y simple, a diferencia del lujoso reloj Cavatina3 y de su vida, llena de complicaciones.

Su mirada se clavó en el sobre blanco que había encontrado esa mañana en el buzón de su piso. Se dirigía a ella con las mismas letras mayúsculas y pulcras que adornaban la primera nota que recibió dos días antes. Se obligó a abrirlo. Le temblaban las manos.

Solamente cinco palabras. «TÚ ME HAS HECHO ESTO».

Tragándose un sollozo, hizo añicos la nota, lanzó los trocitos al váter y tiró de la cadena.

***

Paisley entró con dos reporteros de sendos periódicos y desapareció en un rincón con su móvil. Curiosamente, el crítico de música era gigantesco y corpulento, mientras que el periodista deportivo era bajito y nervudo. La editora de la sección de moda llegó poco después, una mujer de mediana edad con el cabello corto engominado y varios piercings en las orejas.

Thad nunca había conocido a nadie de prensa a quien no le gustara la comida gratis. Cada uno de los periodistas se zampó un par de cannoli y media docena de galletas de limón, mientras la editora de la sección de moda sorbía una copa de chardonnay y picoteaba unas cuantas almendras. Thad habló con ellos de cosas sin importancia; ocultaba la irritación que le provocaba el hecho de que La Diva siguiera encerrada en el cuarto de baño. En el momento en que se dispuso a golpear la puerta y preguntarle si se había caído dentro del retrete, la mujer se dignó a honrarlos con su presencia.

Se había quitado la gabardina, así como el pañuelo y las gafas de sol, y caminó hacia los periodistas con el taconeo de sus zapatos, ignorándolo a él deliberadamente. Se había recogido el pelo en uno de esos moños que quedan un poco sueltos. Ese peinado y los taconazos azules la alzaban hasta medir casi lo mismo que él. Su silueta era formidable: hombros anchos, cuello largo, columna recta y cintura esbelta, todo ello acompañado de unas piernas largas de modelo. No era una mujer esquelética ni rechoncha. Más bien… Thad buscó la palabra correcta, pero la única que se le ocurrió fue intimidante.

Junto a los zapatos de tacón y a los pantalones negros de vestir, el cuello abierto de su blusa blanca dejaba al descubierto un collar de oro con una piedra en forma de paloma, del tamaño de un huevo, que parecía un rubí gigantesco. Llevaba numerosos anillos, un par de pulseras y el Cavatina3. A él le gustaban las mujeres bajitas y tiernas. La que tenía delante se asemejaba a una tigresa que acabara de asaltar una tienda de Hermès.

Los hombres se levantaron al verla aproximarse. Henri hizo las presentaciones. Olivia les tendió la mano y los miró con los labios curvados en una regia sonrisa.

—Caballeros. —Saludó a la editora de moda con un apretón de manos y una amable sonrisa antes de sentarse en la silla enfrente de Thad con las piernas cruzadas, tiesa como si le hubieran metido una escoba por el culo.

Él se despatarró a propósito en su asiento y extendió las piernas para ponerse cómodo. El crítico de música fue el primero en tomar la palabra, pero en lugar de dirigirse a La Diva, se giró hacia Thad.

—¿Es usted un fan de la ópera?

—No he ido demasiado —respondió.

—¿Qué me dice usted, señorita Shore? —terció el periodista deportivo—. ¿Ha asistido a partidos de fútbol?

—El año pasado vi uno entre el Real Madrid y el Manchester United.

Thad a duras penas logró disimular un bufido.

El periodista deportivo intercambió una mirada divertida con él antes de girarse hacia ella.

—Eso son equipos europeos de fútbol, señorita Shore, no de fútbol americano.

Olivia hizo una mueca que venía a decir: «Las mujeres, ya se sabe», mueca que Thad no se tragó en absoluto.

—Por supuesto. Qué tonta soy.

Esa mujer no tenía ni un pelo de tonta. Tanto la resonancia de su voz como el perfil de su silueta le indicaron a Thad que sabía perfectamente que no eran equipos de fútbol americano. O quizá no lo sabía. Por primera vez, había despertado su curiosidad.

—¿Nunca ha visto jugar a Thad Owens?

—No. —Miró directamente a Thad por primera vez, los ojos tan fríos como una noche de enero—. ¿Tú alguna vez me has oído cantar?

—No he tenido el placer —dijo arrastrando las palabras lo mejor que supo—. Pero los treinta y siete están al caer ya, y me encantaría oír una ronda de Feliz cumpleaños para celebrarlo.

La editora de moda soltó una carcajada, pero La Diva ni siquiera amagó con sonreír.

—Tomo nota.

El crítico de música clásica se lanzó a preguntar acerca de un concierto que La Diva había dado el año pasado en Phoenix, y siguió interesándose por teatros de ópera de Europa. El periodista deportivo le preguntó a Thad acerca de su dieta y su rutina de ejercicios, y le comentó lo que pensaba de las posibilidades de los Cardinals para la siguiente temporada.

Paisley había regresado a su coma telefónico. Marchand ofreció más vino a los presentes.

—Nos sentimos muy afortunados por contar con dos personas de tanto éxito como la señorita Shore y el señor Owens como nuestros nuevos embajadores de Marchand. Los dos marcan tendencia.

La editora de moda se fijó en los pantalones grises de Thad y en el jersey de cachemira de color frambuesa con cremallera.

—¿Cuál es su filosofía con las prendas de vestir, señor Owens?

—Busco calidad y comodidad —contestó.

—Pocos hombres serían tan valientes como para llevar ese color.

—Me gustan los colores —dijo—. No me interesa qué está de moda y qué no, y el único complemento que llevo es un reloj estupendo.

—¿Tal vez se pondrá algún día un anillo de boda? —La mujer ladeó la cabeza.

—No le deseo a nadie que se case conmigo. —Sonrió—. En mí no se puede confiar demasiado. Pero hablando de confianza —extendió la muñeca para ganarse el sueldo—, en esto sí que confío sin fisuras. Hace años que llevo relojes Marchand. Por eso me atrajo su propuesta. Con el Victory780 se han superado a sí mismos.

Henri resplandecía. La editora de moda se dirigió a La Diva.

—¿Qué me dice usted, señorita Shore? ¿Cómo describiría su filosofía con la ropa?

—Busco calidad e incomodidad. —Lo sorprendió quitándose los zapatos de tacón.

La mirada de la editora viajó del jersey frambuesa de Thad al conjunto blanco y negro de La Diva.

—Por lo visto, prefiere los colores neutros.

—Creo firmemente en la elegancia. —Observó a Thad con claro desdén. ¿Qué cojones le pasaba a esa tía?—. El rosa intenso queda mejor en el escenario —añadió—. Tan solo hablo por mí, por supuesto.

Su jersey no era rosa. ¡Era frambuesa!

—Soy muy selectiva —prosiguió, de nuevo concentrada en la editora de moda—. Por eso el Cavatina3 es el reloj perfecto para mí. —Se lo quitó y se lo entregó a la mujer para que lo examinara de cerca—. Tengo un horario muy exigente. Necesito un reloj del que me pueda fiar, pero también uno que combine bien con mi fondo de armario y con mi estilo de vida.

Fin del anuncio.

Respondieron a unas cuantas preguntas más. ¿Dónde vivía la señorita Shore? ¿Qué hacía el señor Owens durante la pretemporada?

—Necesitaba descansar un poco de Manhattan —contestó La Diva—, y ya que me gusta Chicago y la ciudad se encuentra en el centro del país, hace varios meses alquilé un piso allí. Me facilita mucho la vida con los viajes cortos.

—Entreno y me ocupo de las cuestiones que durante la temporada me veo obligado a desatender. —Thad fue vago adrede.

Paisley no se enteró enseguida de que debía acompañar a los periodistas de vuelta al vestíbulo del hotel, pero al final captó el mensaje. En cuanto hubieron desaparecido, Marchand anunció que el equipaje de Olivia y de Thad se encontraba ya en los dormitorios enfrentados que se encontraban a ambos lados de la suite. Henri hizo un gesto que abarcó la sala de estar y el comedor, y también la pequeña cocina.

—Como veis, es un lugar bastante adecuado para las entrevistas y la sesión de fotos de mañana. El chef preparará la cena de los clientes de esta noche en la cocina privada.

La Diva levantó la cabeza y sus dramáticas cejas se unieron en un fruncido.

—Henri, ¿puedo hablar contigo un momento?

—Faltaría más. —Los dos se encaminaron hacia la puerta que daba al pasillo.

Thad estaba cabreado. Evidentemente, a ella no le gustaba la idea de compartir la suite. Muy bien. Que se fuera a otra habitación, porque él no pensaba ceder la gran terraza de ninguna de las maneras. Desde que era pequeño, siempre se había sentido más cómodo en exteriores que en interiores, y estar enjaulado en habitaciones de hotel durante mucho tiempo, por más espaciosas que fueran, lo ponía nervioso. No se iría de allí por nada del mundo.

***

Olivia tan solo dio unos cuantos pasos antes de darse cuenta de que había cometido un error. Las puertas disponían de robustos cerrojos y, si insistía en cambiarse a otra habitación, Thad Owens sabría que le tenía miedo.

—Da igual, Henri. —Le rozó el brazo a Marchand—. Ya hablaremos luego. No es importante.

Mientras recogía los zapatos que había dejado en el suelo, Thad se movió detrás de ella.

—Una cosa… —le dijo—. No me gustan los visitantes nocturnos.

Olivia respiró hondo, le lanzó la mirada más fiera y gélida posible, y se encerró en su habitación.

***

Thad oyó el cerrojo que atrancaba la puerta de ella. Olivia lo había mirado con tanto desprecio que una parte de él esperaba que le soltara algo en plan ópera, como por ejemplo: «¡A la horca, sinvergüenza!».

—¡Menuda mujer! —Henri sonría de oreja a oreja—. ¡Es un portento! La Belle Tornade.

—Déjame adivinar. La Bella Turbada.

—Non, non. —Henri se echó a reír—. La llaman La Bella Tornado por el poderío de su voz.

A Thad no lo convencía lo de «bella», no con esas rayas oscuras por cejas y esa nariz tan alargada. En cuanto a lo de «tornado»… «Tormenta de hielo» le parecía más apropiado.

***

Thad hizo varias llamadas telefónicas y entrenó en el gimnasio del hotel antes de regresar a la suite y ducharse. Al otro lado de la puerta cerrada de su dormitorio, oyó la voz de La Diva, que cantaba escalas musicales. Se quedó escuchando cómo las notas subían y bajaban, cómo las vocales cambiaban de pronto de es a íes, y luego algunas aes. Era hipnotizante. No había dudas: la tía sabía cantar. Cuando su tono cambió de agudo a grave, a él le entró un escalofrío. ¿Cómo era alguien capaz de alcanzar esas notas?

A medida que se acercaba la hora de la cena, los aromas que emergían de la cocina privada prometían un buen ágape. Se puso una camiseta morada y una americana Dolce & Gabbana de color negro metálico que incluía grabado un pañuelo de bolsillo de color lavanda. Era un pelín excesivo, incluso para él, pero quería dejar las cosas claras.

Oyó la voz de Henri en la sala de estar. En cuanto salió de su habitación, los invitados empezaron a llegar. Todos eran clientes: uno era el propietario de una cadena de joyerías, había un par que trabajaba en grandes almacenes y unos cuantos joyeros independientes.

La Diva se presentó con un vestido de terciopelo negro, largo hasta el suelo. Lo primero que llamó la atención de Thad fueron sus pechos. No eran grandes, pero abultaban lo suficiente para tensar el escote del vestido. No se había puesto ningún collar que interrumpiera las vistas, solamente unos pendientes. Su piel lucía una palidez natural, pero comparada con el terciopelo negro aún se veía más clara. Portaba el Cavatina3 en una muñeca y un abanico de anillos en sus largos dedos. Se había arreglado el pelo despeinado de la tarde con un moño formal que quizá estuviera un poco pasado de moda, pero Thad debía admitir que encajaba con ella. Olivia tenía una gran presencia, eso era indiscutible.

Hizo su típica entrada ostentosa —el brazo extendido, la sonrisa distante y unos pasos ceremoniosos—, y él volvió a ponerse de los nervios. Deseaba arrugar esa imagen de perfección. Bajarla de su pedestal. Frotarle el lápiz de labios rojo intenso. Quitarle las horquillas que le sujetaban el pelo. Despojarla de esa ropa y meterla dentro de un par de vaqueros raídos y una vieja camiseta de los Stars.

Por más inabarcable que fuera su imaginación, sin embargo, era incapaz de visualizarla vestida así.

Thad detestaba las cenas formales casi tanto como detestaba que interceptaran un pase suyo, pero habló con todo el mundo. Le sorprendió ver lo bien que se desenvolvía La Diva. Preguntó a los asistentes acerca de sus trabajos, de sus familias, y miró encantada las fotos de los hijos. A diferencia de él, el interés de ella sí parecía auténtico.

Empezaron a cenar. Thad no solía beber demasiado, así que paró tras la segunda copa de vino. La Diva, en cambio, por lo visto tenía un estómago de hierro. Dos copas, tres, cuatro. Una quinta cuando todos se marcharon y los dos se dirigieron a sus respectivos dormitorios.

El suyo tenía el techo muy alto y una puerta que conducía a la terraza. Fue desnudo hasta el cuarto de baño para cepillarse los dientes. Como de costumbre, evitó mirarse en el espejo. No había necesidad de deprimirse. A pesar del tamaño de la habitación, el dormitorio resultaba sofocante y limitado. Se puso unos vaqueros y abrió la puerta que llevaba a la terraza.

Una cristalera de vidrio templado le permitía disfrutar de las vistas de la luces de la ciudad, mientras que los árboles en macetas y los parterres de flores creaban la ilusión de un parque, con zonas con asientos colocadas estratégicamente para la comodidad de los huéspedes de la suite. El aire frío de la noche le sentó bien a su piel.

Pensó en el día que terminaba. En lo que lo aguardaba. En los cuatro meses que faltaban para volver al campo de entrenamiento y en cuánto tiempo jugaría. Cuando se encaminó hacia uno de los árboles para apreciar mejor la silueta de la ciudad, pensó en su futuro y en una carrera que no había llegado a cumplir sus expectativas.

***

El vino no le sentaba bien a su voz. El vino, la cafeína, el aire seco, las corrientes, los problemas…; nada de eso le sentaba bien a su voz, y por eso raramente tomaba más de una copa. Y, a pesar de ello, así estaba ella ahora: no un poco borracha, sino como una cuba. Con el paso inestable, con la mente inestable. Llevaba varios días al límite, con los nervios a flor de piel, a punto de estallar. Ahora una peligrosa energía, estimulada por el alcohol, hacía que quisiera recogerse el vestido por las rodillas, subirse a la barandilla de la terraza y utilizar la tela como barra de equilibrio, solo para ver si era capaz. No quería suicidarse. Eso se lo dejaba a otros. Lo que sí que quería era un reto. O, mejor aún, un objetivo. Algo que conquistar. Deseaba ser una superheroína, una protectora de los débiles, una activista ebria en busca de justicia. Pero lo único que hacía era pelearse con un fantasma.

Algo se movió detrás de ella. Demasiado cerca. Él.

Olivia se giró y atacó.