Читать книгу Das Paradies der Armen - Suzanna Jansen - Страница 9

|12|1

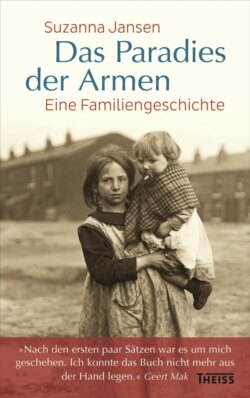

Das Totenbildchen

ОглавлениеEs war an einem Sonntag nach der Kirche, als sie plötzlich ihren Vater sahen. Zaudernd und mit zögerndem Schritt näherte er sich ihrem Haus. Siebzig Jahre später wussten sie nicht mehr, wer ihn zuerst gesehen hatte, aber der Schrecken hatte sich allen tief ins Gedächtnis gegraben. Mutter konnte die Haustür gerade noch rechtzeitig verriegeln. Mit panischer Stimme befahl sie den Kindern, sich zu verstecken. Die älteren Mädchen krochen unter den Tisch und zerrten die jüngeren mit, die Buben tauchten gemeinsam hinter dem Lehnstuhl ab.

Es war windstill, kein einziger Halm auf dem Deich bewegte sich. Am Kircheneingang plauderte der Pfarrer noch mit einem Gemeindemitglied. Irgendwo hinter dem Haus, zwischen den Bretterzäunen und Schuppen der angrenzenden Gärten, hörte man ein Baby weinen. Elisabeth beobachtete die Situation aus ihrem Versteck hinter der Zimmeraralie.

»Hallo«, rief draußen der Vater. Er versuchte, einen fröhlichen Ton in seine Stimme zu legen, aber die Kinder konnten sogar in ihren Verstecken hören, wie sehr sie zitterte. Er legte die Hand über die Augen und versuchte, durchs Fenster zu schauen. Die Mutter blickte inständig auf das Bild Unserer Lieben Frau von der Immerwährenden Hilfe, das über dem Kaminsims hing, und schickte ein Stoßgebet zum Himmel. Die Jungfrau mit dem Jesuskind, das beinahe seinen Schuh verlor, gab ihr Halt. Die Kinder waren mucksmäuschenstill. Sie vermuteten, dass der Vater sie gesehen hatte. Das Haus war zu klein, als dass darin sieben Kinder und eine Mutter plötzlich hätten verschwinden können.

Die nagelneue Mustersiedlung in der sie wohnten, hatte den Charakter eines Dorfs, obwohl sie zu Amsterdam gehörte. Jede |13|Familie wohnte, statt in einer feuchten Einzimmerwohnung in der Innenstadt, in einem eigenen Reihenhäuschen. Doch die Wirtschaftskrise der Dreißigerjahre kostete vielen Vätern ihre Arbeitsstelle. Und das führte in beinahe jeder Familie zu unüberhörbaren Spannungen. Deshalb sah Elisabeth nach, ob die Nachbarn nicht irgendwo eine Gardine zur Seite geschoben hatten.

Der Vater stand immer noch, mit einem Päckchen winkend, vor dem Fenster. »Ich habe etwas mitgebracht«, rief er.

Die Kinder rührten sich nicht von der Stelle. Sie beobachteten ihren Vater, wie er die Grimassen für sie machte, über die sie früher immer gelacht hatten. Jetzt war niemandem zum Lachen zumute. Nachdem Vater begriffen hatte, dass sie ihm nicht entgegenkamen, ging er zur Haustüre und schob das Päckchen durch den Briefkastenschlitz. Lenie, die Älteste, schnellte unter dem Tisch hervor und rannte zur Haustür. Zuerst versuchte sie, das Päckchen zurückzustoßen, aber es gelang ihr nicht. Jetzt zerrte sie es aus dem Briefkastenschlitz und warf es mit einem wütenden Blick auf den Boden. Die Jüngste, noch im Kindergartenalter, fing leise an zu weinen.

Es hatte schon seinen Grund, weshalb der Pfarrer der Mutter geraten hatte, den Vater rauszuschmeißen. Obwohl der Mann ein gutes Herz hatte und an Festtagen richtig nett sein konnte, wenn er mit großem Tamtam für die Kinder eine Apfelsine »hervorzauberte«, war es mit ihm zu Hause nicht auszuhalten. Wie oft hatte Mutter ihn angefleht, nicht jedes Mal wieder das ganze Haushaltsgeld in der Kneipe zu versaufen.

Plötzlich rammelte es an der anderen Seite des Hauses. Vater war durch den Garten zur Küchentür gegangen, in der Hoffnung, diese offen vorzufinden.

»Rauf, aber schnell«, befahl Mutter. Man hörte ein leises Klopfen. Die Kinder stürmten polternd die Treppe hinauf. Toos stieß dabei gegen die schöne Stehlampe, die glücklicherweise nicht umfiel. Mutter hatte sich im Zimmer umgesehen, als könnte sie die Lage mit einem Blick erfassen. Ein aufgeräumtes Haus war ihr wichtig. Was auch immer geschehen mochte: Keiner sollte etwas |14|Schlechtes über sie und die Kinder sagen können. Tagsüber putzte sie die Büros der Reichen, abends erledigte sie den eigenen Haushalt. Die Garderobe der Kinder musste sie regelmäßig auslassen oder abändern, vor allem die Kleider und Hosen, die sie von der Kirchengemeinde bekam. Mit etwas Mühe und Fantasie konnte keiner mehr sehen, dass es gebrauchte Kleidung war. Obwohl sie nicht die Einzigen in der Straße waren, die in finanziellen Schwierigkeiten steckten, wollte Mutter keinesfalls, dass die Nachbarn von ihrer Misere erfuhren. Sie wollte nicht für jemand aus der Unterschicht gehalten werden. Mutter fand, dass ihre Familie etwas Besseres verdient habe, oder stärker noch: etwas Besseres war als die anderen Arbeiterfamilien im Viertel.

Dass man sie mit »Fräulein« ansprach, wie alle Frauen der unteren Schicht, war für sie ein Stich ins Herz. Manchmal mahnte sie die Kinder, eine andere Straße anzugeben, wenn jemand sie fragte, wo sie wohnen. Ohne es auszusprechen, gab sie ihnen das Gefühl, nur ausnahmsweise knapp bei Kasse zu sein, und alle klammerten sich daran fest.

Vater hatte eine kleine Scheibe aus der Hintertür gelöst, vorsichtig, damit sie nicht zerbrach, und kletterte jetzt die Treppe zum Dachboden hoch. Die Kinder drückten sich in die entfernteste Ecke ihrer Betten. In glücklicheren Zeiten tat der Vater so, als wäre er eine Spinne, die hinter ihnen herkrabbelte, während Mutter sie lachend ermahnte, danach die Bettdecken wieder glatt zu streichen.

»Wer gibt mir einen Kuss?« Vater steckte den Kopf durch die Dachbodenluke und versuchte, so gut er konnte, lustig zu klingen.

Elisabeth, Toos und Lenie, die drei Großen, hielten sich aneinander fest, vielleicht auch aus Angst, eine von ihnen könnte seinem Flehen erliegen. Sie mussten der Mutter gegenüber loyal bleiben, sie konnten nicht anders. Mit hängenden Schultern und traurigen Augen sah Vater aus wie ein Schuljunge, mit dem die anderen Kinder nichts zu tun haben wollten.

»Lass uns in Ruhe«, rief Mutter verzweifelt.

|15|Vater sah sie hilflos an. Jede Sekunde war wie eine halbe Ewigkeit. Dann machte er kehrt und ging.

Auch nach siebzig Jahren denkt Elisabeth noch immer lieber nicht daran. Sie spricht selten über ihre Kindheit. Die Erinnerungen daran schienen unter den Salzdomen ihres Gedächtnisses begraben zu liegen. Nur sporadisch habe ich ab und zu etwas davon mitbekommen. Sie hatte mir von der lähmenden Angst erzählt, die sie als junges Mädchen hatte, in einem ausrangierten Kleid, das einmal einer ihrer Mitschülerinnen gehört hatte, ertappt zu werden: Dann hätte jeder gewusst, dass sie zu Hause von der Wohlfahrt abhängig sind. Als ich mehr wissen wollte, beendete sie das Gespräch abrupt.

»Ach, nein«, sagte sie und hob abwehrend die Hände, »lass uns nicht mehr darüber sprechen.«

Elisabeth ist meine Mutter. Inzwischen ist sie über achtzig, aber die Narben ihrer Kindheit sind noch immer spürbar. Man fühlt, dass sie sich immer noch ihrer Herkunft schämt. Sie regt sich jedes Mal furchtbar auf, wenn es in Gesprächen um Ungerechtigkeiten oder um Leute mit Geld geht – was für sie fast dasselbe ist. Ich hatte mich bereits damit abgefunden, dass ich nie genau wissen würde, was dahintersteckte. Das änderte sich jedoch von dem Moment an, an dem ich den Eltern an einem Sonntagnachmittag beim Aufräumen des Dachbodens half. Ich wühlte gerade in einer Schachtel voller Dokumente, als mein Blick auf ein kleines, gefaltetes Stück Seidenpapier fiel. Darin befand sich ein Totenbildchen mit einem Namen, den ich vorher noch nie gehört hatte. Auf der Vorderseite befand sich, in Schwarz-Weiß, ein Christus mit Dornenkrone. Gedruckt war das Kärtchen bei der Firma Kersjes, Hartenstraat 22, in Amsterdam. Darauf stand:

Bete für die Seele der verstorbenen Helena Gijben, Witwe des Harmen Keijzer. Geboren in Norg (bei Assen), am 9. Juni 1856, gestorben in Amsterdam, am 8. Dezember 1934, versehen mit den Sterbesakramenten.

|16|Auf der Rückseite gab es keine weiteren Angaben zur Verstorbenen, die Auswahl des Textes jedoch vermittelte ein ungefähres Bild:

»Eine Ehrenkrone ist das Alter, auf dem Weg der Gerechtigkeit wird sie gefunden.«

(Helena Gijben wurde 78 Jahre alt.)

»Ihr bescheidenes, rechtschaffenes und reinen Herzens geführtes Leben war ganz dem Dienste Gott gewidmet.«

(»Bescheiden«, damit war sicher »voller Armut« gemeint.)

»Oh süßer, gnadenvoller Tod, im Schutze des Namens Mariä.«

(War ihr Leben so schwer gewesen?)

Ich zeigte meiner Mutter das Bildchen. »Das war meine Großmutter«, sagte sie. »Deine Urgroßmutter. Sie hatte sich in eine Wohnung an der Lauriergracht eingemietet.« Sanft strich sie über das Kärtchen. »Ich glaube, dass man sie Helena genannt hat, oder Leentje, aber für uns war sie einfach ›Großmutter‹.«

Mutter erinnerte sich daran, dass sie bei Oma zu Hause als Kind nie spielen durfte. Oma mietete zusammen mit ihrer erwachsenen Tochter in der Wohnung eines gewissen Fräulein Knaven, das selbst das hintere Zimmer bewohnte, ein Zimmer mit Alkoven und Aussicht auf die Gracht. »Wenn wir zu Besuch kamen, hatte Großmutter immer Angst, wir könnten Fräulein Knaven stören, und die würde ihr dann kündigen.« Besonders liebevoll war Großmutter in ihren Augen nie gewesen. Eher trübsinnig und streng. »Auch sehr religiös. Bei ihr hing das gleiche Bild der Heiligen Jungfrau wie bei uns. Manchmal haben wir über das Schühchen gelacht, das am Fuß des Babys baumelte, ohne herunterzufallen. Das mochte Großmutter gar nicht.« Mit unerwarteter Leichtigkeit, als hätte meine Mutter jahrelang auf eine Erinnerung, an der keine Scham haftete, gewartet, erzählte sie von den sonntäglichen Besuchen bei Großmutter.

Zu Fuß gingen sie den ganzen Weg zur Fähre und von dort aus ins Amsterdamer Arbeiterviertel Jordaan. Die Kinder rannten voraus und versteckten sich in den Haustürnischen. Die Jungen |17|zogen an den Schleifen der Schwestern. Irgendwann erwähnte meine Mutter nebenbei, dass Großmutter Helena ein großes Unglück erlebt hatte. »Die Arme. Hat sich als junges Mädchen in einen Katholiken verliebt, obwohl sie protestantisch war. Sie musste seinen Glauben annehmen, und wurde dann von ihrer Familie verstoßen und enterbt.« So hatte es meine Mutter jedenfalls von ihrer Mutter gehört. Helena vereinsamte, ihr neuer Glaube bot ihr Halt.

Enterbt. Dieses Wort klang wie der Schlüssel zu einem noch nicht genannten Rätsel. Das bedeutete, es muss ein Erbe gegeben haben, sonst hätte sie es ja nicht verwirken können. Wenn Helena Gijben sich nicht für den falschen Geliebten entschieden hätte, wäre sie auch nicht von Fräulein Knavens Gutmütigkeit abhängig gewesen. Also gab es eine Ursache für ihre Armut und die ihrer Nachkommen. Mir fiel ein, was Toos, meine Tante, einmal zu mir gesagt hatte. Damals glaubte ich, es sei ein Scherz, und doch ergab es plötzlich einen Sinn.

»Manchmal spielten wir, als wären wir adlig. Wir und adlig, wo wir uns nicht einmal unsere eigene Kleidung kaufen konnten.« Toos und ihre Schwestern waren auf diese Idee gekommen, da Mutter einmal einen seltsamen Namen erwähnt hatte. »Braxhoofden«, sagte Toos. »So ein vornehmer Name. Eine normale Familie heißt doch nicht so, oder?« Es war ein schönes Spiel gewesen, mit abgespreizten kleinen Fingern und affektierter Sprache. Irgendwie hatte der Name etwas mit uns zu tun. Nur was, weiß ich nicht.«

Die Helena auf dem Totenbildchen hieß nicht Braxhoofden, doch die Geschichten von Toos und meiner Mutter passten zusammen. Helena stammte offensichtlich aus gutem Hause und hatte ihr Erbe verloren, als sie ihr Herz einem Katholiken schenkte. Über diesen Geliebten, jenen Harmen Keijzer auf dem Totenbildchen, wusste meine Mutter nichts. Sie kannte weder sein Geburtsdatum noch wusste sie, woher er kam. Sie hatte lediglich gehört, dass er bereits früh seine Eltern verloren und in einem Waisenhaus eine Lehre als Schuhmacher gemacht hatte.

|18|In meinen Gedanken entfaltete sich ein Drama, wie es typisch war für die Romane des neunzehnten Jahrhunderts: Helena, auf der Treppe eines Landhauses in Norg (bei Assen), sieht, wie ihr Vater den Dorfschuster – ihre unmögliche Liebe – wegschickt. Auf der Stelle beschließt sie, sich Kirche und Familie zu widersetzen und läuft ihm nach, von da an bleibt ihr die Tür zu ihrem Elternhaus für immer verschlossen.

Etwas in diesem Stil.

Schade, dass solche Liebesgeschichten in Wirklichkeit etwas weniger märchenhaft verlaufen. Die Ehe von Helena und Harmen war nicht gerade glücklich gewesen. Als ich mich in der Familie danach erkundigte, stellte sich heraus, dass verschiedene Geschichten kursierten, von denen niemand genau wusste, ob sie wahr waren. Harmen hatte die Angewohnheit, hin und wieder ohne ein Wort zu verschwinden. Dann war er plötzlich in Niederländisch-Ostindien, und Jahre vergingen, bevor er wieder auftauchte. Was er dort zu suchen hatte und weshalb er so überstürzt abgereist war, wusste keiner. Doch Helena scheint das nicht viel ausgemacht zu haben: Sobald sie bemerkte, dass ihr Mann verschwunden war, stellte sie seine Tasse in den Geschirrschrank und ging zur Tagesordnung über.

Ihre romantische Entscheidung für einen gewöhnlichen Handwerker – und Katholiken obendrein – war schuld daran, dass sie, aus ihrem Geburtsort verbannt, im Amsterdamer Jordaan zur Miete wohnte. Ihre Tochter und ihre Enkel konnten keinen Anspruch auf ihr Erbe erheben und waren so von der Armenhilfe des Pfarrers abhängig. Das Echo dieser Armut hallte sogar noch bis zu uns – ihren Urenkeln – nach. Nicht faktisch, aber geistig. Machte man bei uns jemandem ein Kompliment für seine schöne Bluse oder Hose, entschuldigte sich dieser automatisch dafür.

»Ja, hübsch, nicht wahr? Die gab es im Schlussverkauf.«

So eine Bemerkung entsprang nicht der holländischen Sparsamkeit, dafür war sie zu offensichtlich durch Schuldgefühle motiviert. Man wusste, dass man kein Anrecht auf Luxus hatte, und |19|glaubte, sich irgendwie rechtfertigen zu müssen. Dieses Gefühl hielt sich bei uns hartnäckig, obwohl es dafür längst keinen Grund mehr gab.

Ich habe mich schon öfters gefragt, ob der Grund für diese soziale Stagnation in einem unbewussten, von einer auf die nächste Generation weitergegebenen Gefühl lag, welches dazu führte, dass man anders, fast verkrampft, mit Geld umging. Oder, was auch dazu gehörte, dass man es wie selbstverständlich akzeptierte, dass die Welt mehr den anderen als einem selbst gehörte.

Es stellt sich heraus, dass Norg, das Dorf auf dem Totenbildchen von 1934, dem man damals noch »bei Assen« hinzufügen musste, im Jahr 2003 über eine eigene Website verfügt. Auf www.norg.nl wird ein Dorf beworben, das den romantischen Zeichnungen eines Anton Pieck entsprungen sein könnte, »ideal für den Natur-Liebhaber, der die Ruhe sucht«. Auf der Homepage sieht man entlang des Sandwegs Bauernhütten, die, wie deutlich zu sehen ist, seit Jahrhunderten unverändert geblieben sind. Man kann online Ferienhäuser buchen, Tourenräder inbegriffen.

Stündlich fährt der Überlandbus 116 vom Bahnhofsvorplatz in Assen ab. An der Haltestelle lümmeln ein paar Schüler und essen eine Tüte Chips, ein Stück weiter hinten steht eine junge Frau mit einem Kinderwagen, die sich sichtlich von ihnen fernhält. Sie sagt dem Busfahrer, dass sie nach »Norgerhaven« müsse. Auch ich frage ihn, ob er mir Bescheid sagen könne, wenn ich am Bestimmungsort angelangt sei, da ich diese Gegend nicht kenne.

Während der Bus anfährt, schläft das Baby im Kinderwagen ruhig weiter. Die Mutter schminkt sich die Lippen in demselben Blutrot der Rose, die knapp über ihrem Dekolleté eintätowiert ist. Sie wirft einen Blick auf das Kind und beginnt zu simsen. Entlang eines Kasernenareals, in dem Soldaten den Stechschritt üben, verlassen wir Assen. Der Stadtrand sieht aus wie überall: ein McDonalds, eine Retortensiedlung, ein Bürokomplex nach dem anderen. Dann beginnt die Ödnis. Ich sehe viel Land und schnurgerade Kanäle. Nach jeder Brücke, die wir überqueren, werden die |20|Kanäle schmäler, bis sie nicht breiter als ein Entengraben sind. Ich hatte gelesen, dass man die Gegend hier bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein »Holländisch Sibirien« nannte, so weit weg war die zivilisierte Welt. Ich war neugierig auf das Haus, in dem sich das Drama meiner Oma abgespielt hatte und aus dem sie verstoßen worden war. Wer weiß, vielleicht konnte ich ja noch etwas herausfinden. Wenn in Norg noch Nachkommen der Familie lebten, die sie damals enterbt hatte, dann könnte man sich vielleicht vorstellen, wie Großmutters Leben – und das unsrige – auch hätte verlaufen können.

Heutzutage ist Drenthe mithilfe der Schilder des Automobilclubs und der Wegweiser auf den sogenannten »Fahrradpilzen« erschlossen. Nach Norg geht es noch fünf Kilometer geradeaus, doch der Bus 116 biegt scharf nach links ab; der Kinderwagen wäre fast umgekippt. Ich habe eine Kopie aus dem Melderegisteramt in Norg vom 9. Juni 1856, dem Geburtstag von Helena Gijben, bei mir. Die Information, die ich schon zuvor beim Gemeindearchiv angefordert hatte, hat mich überrascht. Denn statt mir die Angaben über das Elternhaus meiner Urgroßmutter zu liefern, erzählen mir die knappen Sätze aus dem Register eine ganz andere Geschichte. Dem Dokument zufolge hieß Großvaters Vater Anthonie Johannes Gijben und war von Beruf »Kolonist.« Ihre Mutter – »ohne Beruf« – war Catharina Petronella Braxhoofden. (Den Namen gab es also wirklich!). Aber unter der Überschrift »Geburtsort« stand nicht Norg. In einer gleichmäßigen Handschrift hatte dort jemand: »Veenhuizen, Dritte Anstalt.« notiert.

Der Bus fährt bereits eine gute Dreiviertelstunde, ohne dass irgendwo jemand einen Stopp angefordert hätte. Wir fahren dem Kolonievaart-Kanal entlang. Auf der anderen Seite liegt angeblich eine einmalige Naturlandschaft, wo seit Kurzem der Kranich wieder brütet, gesponsert von der Postleitzahlenlotterie. Als der Bus die Fahrt verlangsamt, tauchen aus dem Nichts ein paar wuchtige Gebäude auf.

|21|»Strafanstalt Norgerhaven, Museum Veenhuizen«, sagt der Busfahrer durch.

In Helenas Totenbildchen hatte sich kein Fehler eingeschlichen: meine Urgroßmutter war tatsächlich in Norg zur Welt gekommen. In dieser Gemeinde befanden sich damals die Anstalten der Bettlerkolonie Veenhuizen.

Als ich meiner Mutter davon erzählte, war sie gerührt und mindestens so erstaunt wie ich: Sie hatte zwar schon von Veenhuizen gehört, das war ein berüchtigter Ort, hatte jedoch keine Ahnung, dass er mit ihrer Großmutter etwas zu tun hatte. Ihrer Ansicht nach schickte man früher alle Leute, die sich nicht anpassen wollten, nach Veenhuizen. Den ganzen Abschaum, der anderswo unerwünscht war. Sie wurden zur Strafe weggesperrt, da sie in der Gesellschaft nur Ärger verursachten.

»Unmöglich«, sagte sie erschrocken. »Das kann nicht sein.« Warum hatte ihr die Mutter nie davon erzählt? Helena, die grausam enterbte Braut, entpuppte sich plötzlich als Tochter eines verachteten Bettlers? Wenn dem wirklich so war, dann gerieten plötzlich alle Fakten ins Wanken. Wo hatte sie den Katholiken Harmen kennengelernt, und wie war das mit dieser Erbschaftsgeschichte? Was bedeutete der Name Braxhoofden? Was musste ich mir eigentlich unter einer Bettlerkolonie vorstellen? Ich hatte den Eindruck, dass ich auf etwas gestoßen war, was eigentlich hätte geheim bleiben sollen.

Der Bus hält in der Nähe eines großen, von Stacheldraht umgebenen Geländes, hinter dem sich eines der fünf Gefängnisse des heutigen Veenhuizen befindet. Wer hineinwill, muss erst anhand der Pfeile auf einem Schild »Besucher«, »Lieferant«, oder für »Sonstige« entscheiden, unter welche Kategorie er selber fällt. Eine Absperrung folgt auf die nächste: Im modernen Gefängnis schieben offene Zwischenzonen Wache, die nicht unbemerkt überwunden werden können. In der Mitte befindet sich ein kaltes Gebäude, Beton, Glas, Gitterstäbe. Kein Mensch ist zu sehen. Außerhalb der Zäune genießen Senioren im Sportdress und auf Tourenrädern die Landschaft.

|22|Die junge Mutter und ich sind die Einzigen, die hier aussteigen. Das Baby schläft noch, seine Nike-Schühchen baumeln an den Füßen. Sie erzählt mir, dass sie aus Vlissingen kommen, während ich ihr mit dem Kinderwagen die Stufen hinunterhelfe. Sie seien schon den ganzen Vormittag unterwegs. Der Bus hält vor einem Haus, auf dem steht: »ARBEITE UND BETE.« Auf dem Haus daneben steht: »ZUCHT UND ORDNUNG.«

»Suchst du nach dem Weg?«, fragt die Frau.

»Nein, nein«, sage ich, etwas unbehaglich, »ich sehe mich nur um.«

Sie zuckt mit den Schultern und klappert, dem Pfeil für Besucher folgend, auf ihren hohen Absätzen die Straße hinunter.