Читать книгу Das Wiener Logenbild - Tjeu van den Berk - Страница 7

1982: Das Gemälde wird „entdeckt“

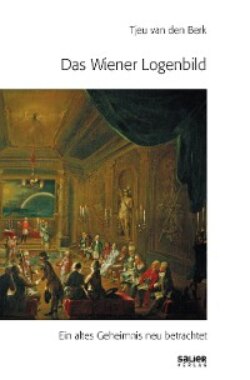

ОглавлениеDem großen Haydn- und Mozartkenner H. C. Robbins Landon (1926–2009) gebührt die Ehre, dieses Gemälde im Jahre 1982 „entdeckt“ zu haben. In seiner Studie Mozart and the Masons hat er hierzu eine bahnbrechende Untersuchung durchgeführt.1

Durch seine Haydn-Studien war Landon sehr vertraut mit den Abbildungen der unterschiedlichen Esterházy-Fürsten. Als er eines Tages das betreffende Gemälde zum wiederholten Mal betrachtete, erkannte er das Gesicht von Nikolaus I. Joseph Prinz Esterházy de Galántha (1714–1790). Nikolaus war Feldmarschall in österreichischem Dienst und hatte sich in unterschiedlichen Kriegen hervorgetan. Dieser unglaublich reiche Mann ist heute aber vor allem der Musikwelt bekannt, weil er 1763 Joseph Haydn in seinen Dienst genommen hatte. In seinem Schloss zu Esterháza (heute Fertöd, Ungarn) ließ er einen Opernsaal einrichten. Nikolaus war selbst sehr musikalisch.

Nach Landon sehen wir ihn auf dem Gemälde vorne in der Mitte, mit der rechten Hand einen Degen hebend, während er den Kandidaten mit der linken Hand einlädt, den Raum zu betreten (Abb. 2). Landon führt mehrere Porträts von Esterhazy zum Vergleich an (u. a. Abb. 3).

Abbildung 2

Abbildung 3

Bisher meinte man, dass dieser Prinz nie in eine Loge eingetreten sei, denn es war hierfür kein historischer Beleg bekannt. Landons Frau entdeckte jedoch in den österreichischen Staatsarchiven eine Liste mit den Namen der Brüder der Wiener Loge Zur gekrönten Hoffnung, erstellt im Juni 1790. Unter der Nummer 19 steht als Meister erwähnt: Esterhazy Nik. Fürst.2

Landon hatte jetzt keinen Zweifel mehr. Er meinte, damit zwei solide Ausgangspunkte zu haben: Er hatte den Fürsten identifiziert und die Loge gefunden.

Mit der Namensliste dieser Loge ausgerüstet, meinte er sogar, auf dem Gemälde noch zwei weitere Esterházys zu entdecken. Hinten auf der Bühne in einem roten Kostüm, mit dem Hammer des Vorsitzenden in der Hand, steht seiner Meinung nach Johann Baptist Graf Esterházy de Galántha (1748–1800). Johann war im Jahre 1790 auch tatsächlich der Vorsitzende, der Meister vom Stuhl der Loge Zur gekrönten Hoffnung.3

In einem Mann, der links vorne separat in einer etwas nachdenklichen Haltung steht, erkannte er Johann Nepomuk Graf Esterházy de Galántha (1754–1840) wieder.4

Während er bei manchen seiner Entdeckungen Zweifel behielt, meinte Landon doch insgesamt 13 Männer auf dem Gemälde erkannt zu haben.5 Darunter sind auch vier Namen von Männern, die mit der Entstehung der Zauberflöte zu tun haben. Das ist an erster Stelle der vorne rechts sitzende Komponist Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) (Abb. 4). Auch hier führt Landon wieder einige Porträts zum Vergleich an (u. a. Abb. 5).

Abbildung 4

Abbildung 5

Im Mann, der im roten Mantel neben Mozart sitzt, erkennt er den ersten Librettisten Emanuel Schikaneder (1751–1812).6 Ebenfalls sitzend, als zweiter von links auf der linken Seite, erkennt er Ignaz Alberti (1760–1794), den Herausgeber des Librettos, der zugleich zwei darin abgebildete Stiche anfertigte. Und zwei Plätze weiter seitlich erkennt er Karl Ludwig Giesecke (1761–1833), den (angeblichen) zweiten Librettisten der Oper.7

Die Identifizierung von Gesichtern bleibt immer eine prekäre Angelegenheit. Legt man alle Publikationen zum Bild auf den Tisch, bleiben eigentlich nur zwei gesicherte Porträts übrig: das von Mozart und das von Nikolaus I. Esterházy. Wir sind jedenfalls gewarnt, wenn wir weiter neue Gesichter zu entdecken meinen.

Nikolaus stirbt am 28. September 1790 in Wien.8 Da sein Name noch nicht in der Mitgliederliste von 1789 stand, ging Landon davon aus, dass das Gemälde wahrscheinlich im Frühjahr 1790 gefertigt wurde.