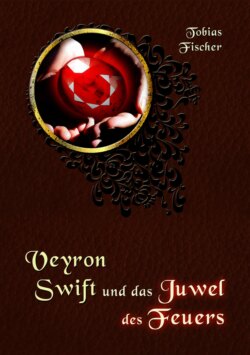

Читать книгу Veyron Swift und das Juwel des Feuers - Tobias Fischer - Страница 3

1. Kapitel: Tom Packard

Оглавление»Wie um alles in der Welt bin ich nur hierhergekommen, wie um alles in der Welt konnte mir das passieren?«, fragte sich Tom Packard. Er saß im örtlichen Polizeirevier und wartete auf sein Verhängnis, das an diesem 14. Juli des Jahres 2011 zweifellos Jugendheim bedeuten würde. Sie steckten ihn bestimmt in ein Heim, ausgerechnet ihn!

Tom war gerade einmal vierzehn Jahre alt und ein Durchschnitts-Teenager, weder zu groß noch zu klein, weder zu dick noch zu dünn. Lediglich seine rotblonden Strubbelhaare und seine grünen Augen hoben ihn ein wenig aus der Masse.

Der Raum war ziemlich klein, mit jedem Augenblick schienen die vergilbten Wände näherzukommen. Es gab nur ein einziges Fenster, einen alten Schreibtisch und zwei schwarze Bürostühle. Immerhin war es kein Vernehmungszimmer – das war schon einmal ein gutes Zeichen –, sondern ein Warteraum. Die Polizisten hatten ihn für den Moment allein gelassen, um ihm etwas zum Trinken zu holen. Kaum waren sie fort gewesen, hatte er heimlich die Tür geöffnet. Nur einen Spalt weit, weil er wissen wollte, was draußen vor sich ging. Immerhin steckte er in einer ernsten Lage. Niemand schien es zu bemerken, und so vernahm er die Stimmen der Beamten relativ deutlich.

Sie sprachen über den Tod seiner Eltern.

Es stimmte, er war jetzt eine Waise. Vor einem halben Jahr waren seine Mom und sein Dad bei einem Verkehrsunfall gestorben. Er saß damals in der Schule, als die Polizisten kamen und ihn aus der Klasse holten. Da er ansonsten in England keine lebenden Verwandten hatte (er wusste nur von einem entfernten Onkel in Australien), musste er zu Priscilla Evans ziehen, der Stiefschwester seiner Mutter. Priscilla war bloß zehn Jahre älter als er und mit der Betreuung eines Heranwachsenden vollkommen überfordert. Zumindest waren sich die Polizisten draußen auf dem Flur dessen sicher.

»Einer solchen Person kann man doch kein Kind anvertrauen! Ständig wechselnde Jobs, ein mickriges Einkommen, jede Menge Schulden! So haben es mir jedenfalls die Zeugen erzählt«, hörte er gerade einen der Polizisten sagen.

Genau deswegen war er hier gelandet! Priscilla war verschwunden, einfach abgehauen. Sie hatte ihn allein gelassen.

Von Kümmern konnte man gar nicht reden, stattdessen ging sie ihm weitmöglich aus dem Weg. Früher einmal, da hatte er sie nett gefunden, als die Welt noch in Ordnung gewesen war und sie hin und wieder zu Besuch kam. Doch der Tod seiner Eltern änderte alles. Es hatte schon mit dem Tag begonnen, als man ihn zu ihr schickte. Mit seiner Trauer ließ sie ihn allein, nicht ein einziges Mal fand sie ein tröstendes Wort. Er sah mehr von ihrem Rücken als ihrem Gesicht – und wenn er sie einmal ansprach, kam sie mit Ausflüchten. Sie hätte jetzt keine Zeit zum Reden und müsse gleich weg – oder irgendetwas dergleichen. Den ganzen Haushalt halste sie ihm auf. Waschen, Kochen, Putzen, Einkaufen. Priscilla kümmerte sich in all der Zeit um nichts!

Sie wohnte in einer schäbigen, engen Wohnung im achten Stock eines Hochhauses in Londons Stadtteil Ealing. Der Boden knarzte bei jedem Schritt, die Wände waren inzwischen grau und hätten dringend einen frischen Anstrich benötigt. Durch die alten Fenster blies der Wind, selbst wenn sie geschlossen waren. Im Bad roch es nach Schimmel, in seinem Zimmer nach Moder.

Kein Wunder also, dass sie als sein Vormund schließlich sein Erbe veräußerte. Darunter das Haus seiner Eltern und alles andere, was sich irgendwie zu Geld machen ließ. Priscilla hatte damit irgendwelche Schulden bezahlt, Tom wusste es nicht genau. Am Ende blieb jedenfalls nichts mehr übrig. Vor sieben Wochen war sie dann auf einmal verschwunden; einfach abgehauen. Sie hatte alles mitgenommen, was sich in zwei Koffer quetschen ließ. Als Tom von der Schule nach Hause kam, fand er die Wohnung weitgehend geräumt vor.

Natürlich hatte Priscilla ihm keine Nachricht hinterlassen, und auch die kommenden drei Tage hörte er nichts von ihr. Zunächst machte sich Tom Sorgen, doch allmählich verwandelte sich dieses Gefühl in Wut und Bestürzung. In der Schule hatte er sich nichts anmerken lassen und geglaubt, seine Sache recht gut zu machen. Als jedoch sein eh schon mageres Taschengeld zuneige ging und die Nahrungsmittel knapp wurden, flog seine Tarnung schließlich auf. Lehrer stellten unbequeme Fragen, Mitschüler bedachten ihn mit skeptischen Blicken, weil er dünner und dünner wurde und immer mehr Veranstaltungen und Ausflügen fernblieb.

»Ja, es ist fast ein Wunder, dass er nicht auf die schiefe Bahn geraten ist«, hörte er gerade eine Polizistin sagen. Sie hatte eine sanfte, helle Stimme, die in Toms Ohren sehr angenehm klang. Ein Kollege grunzte verächtlich. Beide schienen gleich hinter der Tür zu stehen.

»Laut Mrs. Pennywise, seiner Lehrerin, ist er immer wieder im Unterricht eingeschlafen. Und auch beim Sport hat er schlappgemacht. Na, wenn das keine Zeichen einer Unterernährung sind! Da kann man fast von Glück reden, dass er schließlich beim Fußballspielen zusammengebrochen ist«, schimpfte er.

Tom war sich dagegen nicht sicher, ob er das wirklich Glück nennen sollte. Jetzt saß er hier auf dem Revier fest, und obwohl man ihn großzügig mit Keksen und Limonade versorgte, konnte er nichts anderes tun, als auf sein Schicksal zu warten. Das Letzte, was er wollte, war, wegen Priscilla in ein Heim zu müssen, oder zu Pflegeeltern, die er gar nicht kannte.

Die junge Polizistin brachte ihm einen Augenblick später ein neues Glas Limonade ins Zimmer. Er blickte sie erwartungsvoll an. Sie war kaum größer als er, dunkelhaarig, mit einem hübschen Gesicht und großen, braunen Augen. Jane Willkins war ihr Name, aber sie bot ihm sofort an, sie einfach Jane zu nennen.

Sie schloss die Tür und schien in diesem Moment etwas zu bemerken. »Die Tür war ja gar nicht zu. Hast du uns etwa belauscht?«, fragte sie, ihre sanfte Stimme klang nur neugierig, nicht vorwurfsvoll.

Tom beantwortete das Ganze mit einem Schulterzucken. »Was Neues von Priscilla?«, fragte er, um das Thema zu wechseln, und hielt sich an den Armlehnen des Bürostuhls fest. Ihm war schwindlig, weil er während seiner Überlegungen damit Karussell gespielt hatte.

Jane stellte die Limonade auf den kleinen Schreibtisch und schüttelte den Kopf. »Noch nicht. Aber wir stehen ja auch erst am Anfang unserer Ermittlungen«, sagte sie und lächelte ihm aufmunternd zu.

Tom ignorierte es. »Sie wird nie wieder zurückkehren«, erwiderte er.

Jane lächelte noch immer, wenngleich ihm auffiel, dass ihr seine Antwort einen kleinen Stich versetzt hatte. »Der Inspektor hat noch nicht aufgegeben. Wir finden sie bestimmt.«

»Nein. Sie hat sich abgesetzt! Wieso hätte sie sonst die ganze Wohnung ausräumen und ihr Telefon wegwerfen sollen? Sie ist einfach abgehauen! Sie hasst mich, sie hat mich schon immer gehasst!«, schrie er. Sein Kummer hatte lange genug Zeit gehabt, sich in Wut zu verwandeln, und diese Wut verlangte jetzt nach einem Ventil. Er ballte die Fäuste, bebte vor Zorn. Am liebsten wollte er toben und alles hier zertrümmern.

Jane Willkins blieb ungerührt, doch ihr Lächeln verschwand. »Wir werden sie finden«, versicherte sie ihm, klang dabei jedoch mehr ausweichend als ehrlich.

Tom schüttelte energisch den Kopf. »Nein, werdet ihr nicht! Sie hat sieben Wochen Vorsprung und ist inzwischen längst in den Vereinigten Staaten oder in Südamerika. Da wollte sie immer schon hin! Ihr ganzes Schlafzimmer war voll mit Fotos von dort! Der Teufel soll sie holen! Ich hasse sie! Ich HASSE sie!« Er kämpfte schnaufend seinen Zorn nieder. Beschämt wandte er sich von der Beamtin ab.

Jane setzte sich auf den zweiten Stuhl und blickte ihn geduldig an. Für eine Weile sagte sie nichts, sondern saß einfach nur still da. »Dir fehlen deine Eltern sicher sehr, nicht wahr?«, fragte sie halblaut.

Tom nickte stumm. Dann fragte er etwas anderes, das ihn schwer beschäftigte: »Wo schlafe ich heute Nacht?«

»Ich weiß es nicht, Tom. Inspektor Gregson hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit du schnell irgendwo unterkommst. Hast du keine anderen Verwandten, oder wenigstens einen Paten?«

»Nein, keine Ahnung. Ich kenn nur Priscilla. Aber ich geh auf keinen Fall zu irgendeiner blöden Familie mit ihren noch blöderen Kindern. Ich komme allein besser zurecht.«

»Du bist noch zu jung, um allein zu bleiben. Du brauchst jemanden, der sich um dich kümmert«, meinte Jane ernst.

Tom schnaubte. »Ja. Klar«, gab er zurück, bemüht, es nicht allzu unfreundlich klingen zu lassen, aber er konnte es nicht ganz vermeiden. Ebenso wenig die Tränen, die danach aus ihm hervorbrachen. Jane nahm ihn in die Arme – das erste Mal in sechs Monaten, dass ihn jemand umarmte und ihm Trost spendete.

»Wenn Inspektor Gregson niemanden findet, kommst du mit zu mir. Mein Freund wird sicher nichts dagegen haben, wenn du ein paar Tage bei uns bleibst«, meinte sie mit einem aufmunternden Lächeln.

Erleichterung und Freude mischten sich in seine Angst und den Kummer. In Jane Willkins hatte er so etwas wie eine Freundin gefunden, jemanden, dem er offenbar nicht vollkommen egal war. Von Tante Priscilla wollte er auf jeden Fall nie wieder etwas hören.

Es war natürlich klar, dass Inspektor Gregson niemanden aufspürte, bei dem Tom übernachten konnte, doch der Inspektor war nett genug, ihn nicht sofort in ein Heim bringen zu lassen.

»Der Junge hatte es in den vergangenen Monaten schwer genug. Wenn Sie wollen, Willkins, können Sie ihn für ein bis zwei Tage bei sich aufnehmen. Aber dann müssen wir wieder den Vorschriften folgen«, entschied der Inspektor, ein großer Mann mittleren Alters. Mit seinen breiten Schultern, dem kurzen Hals und dem runden Gesicht, das von strengen, dunklen Augen beherrscht wurde, war er eine richtige Autorität, der man nicht zu widersprechen wagte. Sein Wort war Gesetz. So kam Tom fürs Erste bei Jane unter.

Sie wohnte in einer kleinen Wohnung zur Miete, zusammen mit ihrem Freund, Michael Boran. Er war ebenfalls bei der Polizei, ein hünenhafter Kerl mit kantigem Kinn. Gegen ihn nahm sich Jane fast wie eine Zwergin aus, und auch Tom kam sich winzig vor. Mit Michael konnte er allerdings nicht viel anfangen; er war recht wortkarg, und oft blieb er nicht lange im Haus. Wenn doch, hockte er nur vor dem Fernseher und guckte Fußball – die Leidenschaft für diesen Sport war im Übrigen das Einzige, das er mit Tom teilte. Er konnte gar nicht verstehen, warum eine so liebe Person wie Jane so viel Energie und Zeit in einen solchen Blödmann investierte. Eigentlich passen sie gar nicht zusammen, dachte er, wenn er die beiden Arm in Arm auf der Couch sitzen sah.

Aus den »paar Tagen« bei Jane wurde schließlich eine ganze Woche. Sie fuhr ihn jeden Morgen in die Schule, und an ihrem freien Tag gingen sie ins Kino, danach in die Eisdiele. Tom wünschte, er könnte noch etwas länger bei ihr bleiben, war sich jedoch bewusst, dass diese kurze Zeit des Glücks bald enden würde.

Um seine Befürchtungen zu unterstreichen, kam Jane am letzten Tag der Woche mit einer Frau nach Hause. Sie besaß ein strenges Gesicht und eine große Brille, die sie um Jahre älter wirken ließ, als sie wohl war.

»Tom, das ist Mrs. Hartworth vom Jugendamt. Inspektor Gregson hat sie hinzugezogen, um weitere Verwandte von dir aufzuspüren«, stellte Jane die Dame vor.

Tom, mit den Händen in der Tasche, war auf das Schlimmste gefasst. Bestimmt hatten sie seinen Onkel in Australien aufgetan. »Hallo«, grüßte er und senkte mürrisch den Blick. »Ich geh nicht nach Australien! Auf keinen Fall!«

Jane schenkte ihm einen vorwurfsvollen Blick. Mrs. Hartworth lachte nur und hob beruhigend die Hände. »Es wird nicht ganz so schlimm, Tom. Ich habe mir das Testament deiner Eltern noch einmal genau durchgelesen. Deine Mutter hat für dich einen Vormund bestimmt, sollte ihr etwas zustoßen. Der hat bislang seine Verantwortung zurückgewiesen, deswegen wurdest du vorläufig zu deiner Tante geschickt. Inspektor Gregson ist es jedoch gelungen, deinen Paten davon zu überzeugen, dich aufzunehmen«, erklärte sie.

Tom zuckte teilnahmslos mit den Schultern. Ihm sagte das alles gar nichts, und das ließ er die beiden Frauen auch wissen.

»Ach, Tom. Sieh dir die Sache doch erst einmal an. Ich weiß, es ist nicht die beste Lösung, und wenn es nach mir ginge, dürftest du gerne hierbleiben. Aber es ist nun mal so, dass dein Pate jetzt die Verantwortung für dich hat. Du kannst mich weiterhin besuchen, wenn du das willst. Es wird alles nicht so schlimm«, meinte Jane und brachte ein verkrampftes Lächeln zustande.

Tom erkannte, dass in ihr einige Kämpfe tobten. Sie war nicht ganz ehrlich zu ihm, das spürte er sofort. »Okay, wer ist mein Pate?«, fragte er und verschränkte die Arme. Sie sollten ruhig wissen, wie wenig ihm diese Idee gefiel.

Mrs. Hartworth antwortete ihm. »Sein Name ist Veyron Swift.«

Am 22. Juli begannen die großen Ferien, und mit ihnen ein neuer Abschnitt in Toms Leben. Sein Zeugnis war in Ordnung (zumindest hätte es schlechter ausfallen können), und er durfte in die nächste Klasse aufrücken. Jetzt hieß es erst einmal: Sechs Wochen Freiheit! Jane holte ihn mit dem Auto von der Schule ab. Dreißig Minuten später erreichten sie ihr Ziel.

Swift wohnte in einem roten Backsteinhaus in Londons Stadtteil Harrow, nicht besonders auffällig oder schön, aber es war immerhin ein großes Haus mit einem noch größeren Garten. Die Bäume und Sträucher darin wucherten fast bis an den Rand der Dachrinne und verbargen das Gebäude vor neugierigen Blicken der Nachbarn. Das ganze Grundstück lag erhöht und war zur Straße hin durch eine Mauer abgegrenzt. Nirgendwo gab es eine Garage. Als sie ausgestiegen waren und die alten, schiefen Stufen zum Eingang hochstapften, hielt Jane noch einmal an. Sie wirkte auf einmal verunsichert, als wüsste sie nicht recht, ob sie das Richtige tat.

Tom wurde neugierig. Er fragte sie, was denn los sei. Jane bemühte sich um ein Lächeln, aber es verging ihr rasch wieder. »Es geht um Swift. Ich kenne ihn«, antwortete sie so ernst und finster, wie er es von ihr gar nicht kannte.

Tom sah sie erstaunt an. »Du kennst Veyron Swift? Woher? Warum hast du das nicht gleich erwähnt? Warum musst du mich vor ihm warnen? Was ist er denn für ein Typ?«

Jane brauchte einen Moment, um über all diese Fragen nachzudenken. »Swift arbeitet für die Polizei, besser gesagt für den Inspektor. Er selbst ist aber kein Polizist, Gott sei Dank. Er ist seltsam, echt seltsam. Manchmal ist er supernett, aber oft auch ekelhaft, besserwisserisch und … ach, ich weiß auch nicht. Ich sollte dir eigentlich keine Angst machen, sorry. Aber Swift ist vollkommen unberechenbar. Das wirst du gleich selbst erleben.«

»Ich hab keine Angst, ich bin nur neugierig«, versicherte ihr Tom trotzig. Sie sollte sich keine Sorgen machen – auch wenn ihm jetzt wirklich nicht mehr ganz wohl bei der Sache war. Jane schenkte ihm ein anerkennendes Lächeln.

Auf ihr Läuten hin öffnete ihnen eine ältere, leicht untersetzte Frau. Sie stellte sich als Sarah Fuller vor. Sie wohne gleich nebenan und arbeite gelegentlich für Mr. Swift als Haushälterin, plauderte sie drauflos und lächelte dabei, dass ihre Apfelbäckchen glänzten. Mrs. Fuller schien eine sehr freundliche Person zu sein, ständig ein Lachen auf den Lippen. Sie sprach so ungeheuer schnell, dass Tom Mühe hatte, ihr weiter als bis zur Begrüßung zu folgen.

»Nur herein in die gute Stube, mein Junge. Sie auch, Miss Willkins. Er will Sie beide sehen. Sitzt oben in seinem Arbeitszimmer. Wo auch sonst; er lebt ja förmlich dort. Nur schade, dass sein Bett nicht hineinpasst, er würde vermutlich sofort dorthin umziehen. Die ganze letzte Nacht war er auf, und um drei Uhr morgens hat er die Stereoanlage auf volle Lautstärke gedreht und die halbe Nachbarschaft geweckt. Angeblich, weil er bei Musik besser nachdenken kann. Naja, Sie kennen ja seine Flausen, Miss Willkins. Wenigstens hat er schon lange keine Experimente mehr durchgeführt und all diese furchtbaren Dinge ins Haus geschleppt – Sie wissen, was ich meine. Und dann seine nächtlichen Ausflüge! Was macht er da eigentlich? Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Ich soll Sie das ja nicht fragen, aber als gute Nachbarin macht man sich doch Sorgen. Eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich mich dazu habe bequatschen lassen, ihm Haus und Hof zu hüten. Aber er zahlt gut, und wenn er nicht gerade seine Launen hat, kann er unglaublich charmant sein. Das wissen Sie ja selbst, Miss Willkins.« All dies stieß Mrs. Fuller hervor, während sie Tom und Jane durchs Haus führte.

Vom Eingang ging es gleich in ein breites Treppenhaus, das von oben bis unten mit einer furchtbar altmodischen, ockergelben Tapete mit braunem Karomuster beklebt war. Sie deutete die steile Treppe hinauf.

»Sie wissen ja, die erste Tür direkt geradeaus. Und das Anklopfen nicht vergessen. Vielleicht hat er ja wieder diese Wurfmesser bei sich. Ich muss wieder in die Küche. Heute Abend ist der Geburtstag meiner Schwester, und es gibt Braten. Er hat nichts dagegen, dass ich dafür seinen Ofen benutze. Drüben in meinem backe ich ja schon einen großen Kuchen. Aber so ist er eben. Man kann alles von ihm haben. Vermutlich würde er das ganze Haus an jeden beliebigen Menschen vermieten, wenn hier nicht jemand aufpassen würde. Es interessiert ihn einfach nicht. Weiß Gott, wer sich hier alles herumtriebe, wenn ich nicht jede Nacht abschließen würde.«

Mrs. Fuller verschwand in der Küche, und Jane wandte sich nach oben, stieg mit schweren, unwilligen Schritten die Stufen hinauf. Tom folgte ihr, erfüllt von einer unheimlichen Neugier auf diesen sonderbaren, verrückten Mann.

Die Tür zum Arbeitszimmer stand halb offen, und Tom konnte einen ersten Blick auf den Menschen werfen, mit dem sein Schicksal fortan verknüpft sein sollte.

Das Zimmer im ersten Stock war ein kleiner Raum, in dem nur ein einzelner Schreibtisch unter einem kleinen, verstaubten Fenster stand. Dafür türmten sich an den scheußlich karierten Wänden Tausende von Büchern, die jemand einfach kreuz und quer aufeinandergestapelt hatte. Aus vielen lugten herausgerissene Seiten heraus. Überall auf dem Boden lagen Landkarten und aufgeschlagene Bücher verstreut. Man musste richtig aufpassen, nicht darüber zu stolpern. Die Wände waren mit Fotos, Bildern, Skizzen und noch mehr Karten sowie Auszügen aus uralten Büchern beklebt; alles lediglich mit Tesafilm festgemacht. Am Schreibtisch saß dessen Eigentümer, welcher der Tür den Rücken zugedreht hatte. Er war groß und hager; ein Schopf zerzausten, schwarzen Haares hing ihm bis in den Nacken. Hemd und Hose waren eintönig dunkel, wirkten dafür aber maßgeschneidert, aus teurem, hochwertigem Stoff.

Vorsichtig klopfte Jane an.

»Kommen Sie rein, Willkins. Und weil Sie sich das sicher bereits fragen: Es war Inspektor Gregson, der mich in diese Sache hineingeschwatzt hat. Er hat von mir verlangt, mich des Jungen anzunehmen. Er meinte, es wäre gut für mich, und überhaupt würde ich ihm noch den einen oder anderen Gefallen schulden«, sagte der Mann, ohne sich dabei umzudrehen.

Tom erschrak, auch Jane sah er ein wenig zusammenzucken. Ihr Blick wirkte gequält, als sie die Tür weiter aufschob.

Der Mann am Schreibtisch hielt es immer noch nicht für notwendig, sich zu ihnen umzudrehen. »Willkommen in 111 Wisteria Road, Mr. Packard«, sprach er weiter.

Tom war ein wenig verblüfft, wandte sich an Jane, die aber nur den Kopf schüttelte.

Veyron Swift schien das zu bemerken, oder vielleicht erriet er es auch einfach nur. »Sie brauchen gar nicht den Kopf zu schütteln, Willkins. Ich tue nur selten etwas, ohne nicht genau darauf vorbereitet zu sein. Ich habe Ihre Karriere ein wenig verfolgt, Mr. Packard. Ihre Eltern kamen bei einem Autounfall ums Leben, und danach hat sich Ihre Tante Priscilla Evans um Sie gekümmert. Allerdings sind Sie dort nicht sonderlich glücklich geworden. Ihre Tante hat Sie verlassen und allein zurückgelassen, obendrein mittellos. Sie hat Sie nur deshalb aufgenommen, um an Ihr Erbe zu kommen, und ist ins Ausland geflohen, nach Südamerika. Brasilien möglicherweise, doch sehr viel wahrscheinlicher nach Venezuela – wegen mangelnder Auslieferungsabkommen mit Großbritannien. Keine Sorge, glücklich wird sie dort nicht werden. Wir beiden wissen: Sie ist nicht der sesshafte Typ, und ihre unstrukturierte Lebensweise kostet mehr Geld, als sie besitzt oder mit ihrer Qualifikation jemals verdienen kann. Aber das brauchen wir nicht weiter zu erörtern. So oder so, sie wird einen bitteren Preis für ihre Schandtat bezahlen.« Mr. Swift hatte sich immer noch nicht zu ihm umgedreht.

Tom konnte nur staunen und blickte zu Jane, die mit den Schultern zuckte.

»Ich hab nichts verraten, Tom. So macht er das immer. Er hält sich für Sherlock Holmes.«

»Irrtum, Willkins. Sherlock Holmes war ein Meisterdetektiv, der anhand genauer Beobachtungen Verbrechen aufklärte, die Wissenschaft der Deduktion, wie er das nannte«, korrigierte Swift sie augenblicklich. »Ein scharfes Auge und ein schneller Verstand sind in der Tat Voraussetzung, wenn man eine Vielzahl an Informationen zusammenträgt und auswertet. Das meiste über Mr. Packard haben mir seine Lehrer und Inspektor Gregson verraten. Die Motive und die Spur von Miss Evans herauszufinden, war ein wenig komplizierter, aber weit von der Unlösbarkeit entfernt. Sie hat genug Freundinnen in England zurückgelassen, die sehr geschwätzig sind, und auch das Internet ist recht hilfreich. Unser guter Holmes hätte ebenso leichtes Spiel gehabt wie ich. Listig eingefädelt und sorgfältig geplant wäre es ihm – genau wie mir – gelungen, die richtigen Antworten zu erhalten. Allerdings würde Mr. Holmes mein tatsächliches Tätigkeitsgebiet kaum als seriös einschätzen und darüber wohl nur lächeln – so wie Sie mich meistens nur belächeln, Willkins. Sie und Ihre fantasielosen Kollegen.«

Jetzt endlich drehte er sich zu ihnen um. Tom blickte in ein schmales Gesicht mit stechenden, eisblauen Augen, die unter dunklen Brauen lagen. Sein Mund war zu einer schmalen Linie zusammengepresst, was ihm, zusammen mit der scharfen Nase, einen raubvogelhaften Ausdruck verlieh und sofort klarmachte, dass mit Veyron Swift nicht zu spaßen war. Sein Alter ließ sich schwer einschätzen, Tom hielt ihn für etwa Mitte dreißig.

»Ich bin jedoch sicher, Ihr Lächeln wird nicht mehr lange anhalten, wenn ich Ihnen sage, dass Ihre Verlobung gestern geplatzt ist und Sie und Michael sich trennen werden, was eigentlich nicht besonders schade ist, da Sie beide sowieso nie ein besonders hübsches Paar abgegeben haben. Der Streit, den Sie letzte Nacht hatten, war erbittert und für Sie besonders schmerzhaft. Es sind ein paar unverzeihliche Beleidigungen gefallen. Da ich weiß, dass Sie ziemlich derb sein können, wenn Sie emotional werden, ist der Graben zwischen Ihnen jetzt unüberwindbar. Heute Morgen haben Sie jedenfalls den Entschluss gefasst, sich von Michael zu trennen. Das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, wo doch seine Spielsucht schlimmer geworden ist und er überhaupt keine Anstalten zeigt, sich deswegen behandeln zu lassen.« Die Worte ratterte der unglaubliche Mensch schnell wie ein Maschinengewehr zwischen den schmalen Lippen hervor.

Tom schaute zu Jane, die mit jedem weiterem Wort von Swift blasser wurde und zu zittern begann. Sie ballte die Fäuste. Tom befürchtete, dass sie entweder vor Wut explodieren oder davonrennen würde. Keines von beiden geschah. Sie und Swift maßen ihre Blicke.

»Sie sind ein echtes Arschloch«, zischte Jane und wandte sich an Tom. »Das hatte ich gemeint.«

Swift erhob sich und kam zu ihnen. »Ich sage nur die Wahrheit – oder das, was ich als Wahrheit erkennen kann, soweit mir die notwendigen Informationen zur Verfügung stehen. Dass Sie und Michael verlobt waren, erkannte ich an dem Ring, den Sie vor einem halben Jahr von ihm geschenkt bekamen. Nicht besonders schön und aus billigem Material gefertigt, eben ganz Michaels Wesensart entsprechend. Jetzt tragen Sie ihn nicht mehr, haben es aber vor Kurzem noch getan, was mir die helle Stelle an Ihrem Finger verrät. Warum sollten Sie ihn so plötzlich ablegen? Entweder, weil Sie ihn verloren haben, oder aber, weil Sie und Michael sich trennten. Welche Möglichkeit könnte nun also zutreffen? Sehr unwahrscheinlich ist es, dass eine so ordnungsliebende Frau wie Sie einen solchen Ring verlieren könnte. Also haben Sie ihn bewusst abgenommen und nicht mehr angesteckt. Doch warum? Allein eine Trennung von Michael kommt dafür infrage. Eine Trennung im Zorn. Was kann der Anlass gewesen sein? Eigentlich nur Michaels Spielsucht. Seine Hände zucken unentwegt, ebenso sein Kopf. Typische Krankheitssymptome von Spielautomatensucht. Des Weiteren weiß ich von Sergeant Palmer, dass Michael gerne mal eine Spielhölle besucht. Und den Streit, den Sie gestern hatten, lese ich aus Ihrem Gesicht. Sie haben viel geweint, und Ihre Augen sind deshalb noch immer leicht verquollen. Ihre Stimme ist etwas heiser, was den aufmerksamen Hörer auf sehr viel Geschrei und Gebrüll hinweist. Da Sie noch immer unter den Auswirkungen leiden – Ihre Schritte sind schwer, und Ihr aggressives Anklopfen hat mir Ihre getrübte, misslaunige Stimmung verraten –, muss der Streit demnach lang und intensiv gewesen sein. Vermutlich ging er erst in den frühen Morgenstunden zu Ende.

Schauen Sie nicht so verärgert drein, Willkins. Sie sollten es doch inzwischen wissen: Ich vergesse nichts, was ich einmal gesehen, gehört oder gelesen habe. Darf ich Ihnen einen Rat geben? Jagen Sie Michael zum Teufel und suchen Sie sich einen neuen Freund, jemanden mit etwas mehr Grips, jemanden, der Sie wirklich zu schätzen weiß.« Während dieser schnell hervorgestoßenen Ansprache marschierte Swift mit hastigen Schritten in seinem Arbeitszimmer auf und ab.

Tom war vollkommen perplex. »Das hatte ich gar nicht mitbekommen«, raunte er Jane halblaut zu.

»Wir waren nicht zu Hause«, gab sie zurück und winkte verärgert ab. Anschließend wandte sie sich wieder an Veyron. »Zutreffend wie immer, Swift. Der Inspektor sagt es Ihnen ständig: Sie hätten Polizist werden sollen.« Sie presste die Worte heraus, ihre Verärgerung nur mühsam im Zaum haltend. »Ich bin aber nicht hier, um mir von Ihnen Beziehungstipps zu holen! Davon verstehen Sie nämlich überhaupt nichts! Es geht hier allein um Tom und was Sie mit ihm anstellen werden. Sie sind jetzt sein Vormund, sein Patenonkel. Sie hätten sich schon längst um den Jungen kümmern müssen.«

Swift drehte sich zu Tom um und musterte ihn mit einem derart scharfen, prüfenden Blick, dass Tom ihm kaum standhalten konnte. Es war, als würden ihn diese eisblauen Augen durchleuchten wie Röntgenstrahlen, als würden sie in seinen Gedanken lesen wie in einem Buch. Aber er hatte ja nichts zu verbergen; Mr. Swift wusste anscheinend bereits alles über ihn.

»Ich erwähnte bereits, dass ich Inspektor Gregson einen Gefallen schuldete, und er dachte, es würde mir guttun«, gab Swift zurück. Er blickte Tom erneut streng an. »Also dann, Mr. Packard … Bevor Sie hier einziehen, gibt es noch ein paar Regeln, mit denen Sie klarkommen müssen. Erstens: Wenn Sie etwas zum Frühstück haben wollen, müssen Sie sich selbst was machen oder bei Mrs Fuller anrufen. Sie wird rüberkommen und Ihnen etwas herrichten. Auf mich brauchen Sie nicht zu warten. Entweder bin ich schon lange fertig, oder aber ich habe zu tun und keine Zeit für etwas so Nebensächliches wie Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot. Ich esse nämlich nur dann etwas, wenn es unbedingt vonnöten ist.

Genauso handhabe ich es mit dem Aufstehen. Ich stehe auf, wann und wenn ich es für richtig und vor allem für notwendig erachte. Das als Zweites. Drittens: Falls ich beschäftigt bin, kann es passieren, dass ich spontan das Haus verlasse und erst zurückkomme, wenn meine Arbeiten abgeschlossen sind. Das kann sich über Tage erstrecken. Machen Sie sich in diesem Fall bitte niemals Sorgen. Viertens: Wenn ich nachdenke …«

»… drehen Sie die Musik laut auf, sogar mitten in der Nacht, und wecken alle Nachbarn. Und fünftens: Ich muss immer anklopfen, wenn ich in einen Raum komme. Sie sind meistens in Gedanken versunken und könnten erschrecken wie ein Baby und dann sonst wie reagieren. Ich weiß Bescheid«, unterbrach ihn Tom in unfreundlichem Ton. Er mochte es nicht, dass sein neuer Patenonkel Jane so blöd angequatscht hatte. »Auch ich vergesse nichts, was ich einmal gesehen oder gehört habe, Mr. Swift.«

Veyron hob interessiert die Augenbrauen. Er musterte Tom von Neuem mit seinem strengen Blick. Dann begann er zu lachen und klatschte in die Hände. »Was für drolliges Kerlchen. Ja, Sie gefallen mir, Mr. Packard. Also gut. Sie können ihn hierlassen und jetzt nach Hause fahren, Willkins. Sie werden hier nicht mehr gebraucht. Danke für Ihren Besuch«, sagte er und wedelte mit der Linken in Richtung Tür.

Jane schnaubte verärgert. Mit einem trotzigen Verschränken der Arme ignorierte sie seinen ungehobelten Rausschmiss. »Ich fahre nirgendwohin! Nicht, solange ich nicht sicher bin, dass Sie Tom gut behandeln werden.«

»Was genau machen Sie denn eigentlich so?«, ging Tom dazwischen, um einen erneuten Austausch an Gemeinheiten zwischen den beiden Erwachsenen zu verhindern. Er machte einen Schritt in das Arbeitszimmer und versuchte, irgendeinen Hinweis in dem Chaos zu finden. »Sind Sie Übersetzer?«

Swift blickte ihn an, und Tom konnte erkennen, wie er darüber nachdachte, ob er ihm alles erzählen oder doch besser verschweigen sollte. Veyron Swift entschied sich für den Mittelweg. »Wie Willkins Ihnen sicher schon sagte – denn das tut sie immer –: Ich helfe der Polizei, gewisse Dinge aufzuklären. Aber das jetzt genauer mit Ihnen zu erörtern, würde zu viel Zeit beanspruchen.«

»Also sind Sie doch so eine Art Sherlock Holmes. Sie sind Privatdetektiv, der hinzugerufen wird, wenn die Polizei nicht weiterkommt.«

»Nein, ganz entschieden nein. Ich bin weder Privatdetektiv noch Berater für Kriminalistik. Ich beschäftige mich mit … nun, das werden Sie schon noch sehen; hoffe ich zumindest. Man weiß nie, wann ein neuer Fall auftaucht, der in mein Fachgebiet fällt. Manchmal passiert monatelang gar nichts, und mir bleibt nichts anderes zu tun, als mich zu langweilen«, meinte Swift. Seine letzten Worte klangen fast ein wenig resigniert. Er setzte sich wieder hinter den kleinen Schreibtisch.

»Nennen Sie mich doch einfach Tom. Das spart Zeit, und von der haben Sie ja nicht genug, wie Sie sagen«, frotzelte Tom frech.

Swift drehte sich um, warf ihm einen prüfenden Blick zu und begann, breit und spitzbübisch zu grinsen. Tom hätte diesem ernsten, falkenhaften Gesicht eine solche Regung gar nicht zugetraut. »Einverstanden. Du darfst mich Veyron nennen, solange du nicht vergisst, dass dies hier mein Haus ist und alles meinen Regeln folgt. Jetzt entschuldige mich, ich habe noch zu tun.« Mit diesen Worten wandte sich Swift wieder dem Schreibtisch zu und begann, einige mit farbigen Substanzen gefüllte Reagenzgläschen zu sortieren. Er beachtete seine Besucher gar nicht mehr weiter. Jane drehte sich nach einer Weile unschlüssigen Wartens um und verließ kommentarlos den Raum.

Tom brachte noch ein halblautes »Bye« über die Lippen, bevor er ihr nach unten folgte. Aus den Augenwinkeln konnte er noch erkennen, wie Veyron Swift verwirrt den Kopf hob, als hätte ihn diesmal wirklich etwas überrascht.

Jane verabschiedete sich vor der Haustür und wünschte Tom alles Gute. Sie versprach, schon bald wieder nach ihm zu sehen. Anschließend fasste sie ihn noch einmal eindringlich an den Schultern. »Versprich mir eines: Egal, wie schlimm es wird, lauf auf gar keinen Fall weg. Wenn es Probleme gibt, ruf mich an oder komm zu mir.«

Tom versicherte ihr, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauche. Er würde mit Veyron schon irgendwie klarkommen, immerhin war er ja schon vierzehn Jahre alt und kein kleines Baby mehr. Und Veyron mochte Michael genauso wenig wie er selbst, was ihn gleich sympathischer machte. Das sagte Tom ihr natürlich nicht.

»Pass auf! Veyron Swift ist ein aufgeblasener, arroganter Wichtigtuer. Es macht ihm Spaß, die Schwächen anderer Leute auszuforschen und sie ihnen in den unpassendsten Gelegenheiten um die Ohren zu hauen. Ihm wird schnell langweilig, darum lässt er sich ständig auf irgendwelche verrückten Abenteuer ein, und mit dem Gesetz nimmt er es auch nicht so genau. Inspektor Gregson mag darüber hinwegsehen, weil er ihm hin und wieder aus der Patsche hilft.«

Sie war immer noch wütend, und Tom konnte sehen, wie sie um Beherrschung rang. »Zumindest scheint es nicht langweilig zu werden«, meinte er mit einem Schulterzucken und einem heiteren Lächeln. Die beabsichtigte Wirkung auf Jane ging jedoch daneben.

Sie seufzte und sagte, dass er keine Ahnung hätte. Dann wünschte sie ihm viel Glück, drehte sich um, stieg ins Auto und fuhr davon.

Tom ging zurück ins Haus. Mrs. Fuller zeigte ihm sein Zimmer. Es lag im Dachgeschoss und glich einer kleinen Wohnung. Die Westwand war ein einziges, großes Fenster und bot einen guten Überblick über die ganze Nachbarschaft. Sein Bett stand unter den dicken, dunklen Holzbohlen der Dachschräge, die Kommode stand auf der anderen Seite. Hier würde es sich aushalten lassen.

Den Rest des Tages bekam er Swift nicht mehr zu Gesicht. Darum ging er nach unten in die Küche und versuchte, Mrs. Fuller über Veyron auszufragen. Die hilfreiche Nachbarin, zuvor noch die reinste Klatschtante, zeigte sich jetzt unerwartet verschwiegen. Sie ließ Tom nur wissen, dass Veyron ihr einmal aus einer besonderen Notlage geholfen hatte. Sonst verlor sie kein weiteres Wort über seinen Beruf, oder was er so den ganzen Tag machte, abgesehen von seinen »Flausen«, wie sie das nannte. Als Mrs. Fuller schließlich nach Hause ging, nicht ohne das Versprechen, pünktlich zum Abendessen etwas rüberzubringen, war Tom allein in dem großen Haus. Er ging wieder hinauf zu Veyrons Arbeitszimmer, fand die Tür allerdings abgeschlossen vor. Veyron reagierte weder auf sein Klopfen noch auf die Anfrage, ob er hereindürfe. Nach dem Abendessen zog sich Tom in sein Zimmer zurück, nahm ein Buch zur Hand und blätterte gelangweilt vor und zurück, bis er schließlich einschlief. Er hoffte, dass die kommenden Tage besser und auch aufregender werden würden.

Am nächsten Morgen war Tom für seine Verhältnisse früh auf. Wenn er in einem fremden Bett schlief, brauchte er immer ein paar Tage zur Eingewöhnung. Er ging hinunter ins Erdgeschoss, wo er Veyron in der Küche beim Frühstück antraf.

»Guten Morgen, Veyron.«

»Ah ja, Tom. Guten Morgen.«

»Darf ich Sie was fragen?«

»Wenn es unbedingt sein muss.«

»Warum sind Sie mein Pate? Kannten Sie meine Eltern überhaupt?«

Tom sah, wie ein kurzes Zucken durch Veyron ging. Sein Patenonkel lehnte sich in den Küchenstuhl zurück, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und schwieg einen Augenblick. »Ja, ich kannte sie. Wir waren Nachbarn, deine Mutter und ich. Sie hieß noch Evans, als ich sie zuletzt sah. Das war vor über vierzehn Jahren. Schließlich begann ich mit meinen Studien und bin fortgezogen«, erklärte er langsam, als müsste er genau abwägen, was er preisgab.

Tom wurde neugierig. »Kannten Sie meine Mutter gut?«

Veyron schwieg erneut, diesmal länger. »Flüchtig«, brummte er, drehte sich kurz um und warf einen Blick auf die Uhr.

Tom spürte, wie unangenehm Veyron dieses Thema war, aber er musste einfach weiterfragen. »Wie konnten Sie dann mein Pate werden, wenn Sie meine Eltern kaum kannten? Ich habe sie jedenfalls nie von Ihnen reden hören. Warum haben Sie sich nie gemeldet? Ich versteh das alles nicht.«

»Es gibt eine Menge Dinge auf der Welt, die du nicht verstehst. Ich zitiere Matthäus: Beati pauperes spiritu. Selig sind die Armen im Geiste. So, jetzt muss ich weg. Ein Klient wartet draußen in Potters Bar auf mich. Erwarte meine Rückkehr nicht vor heute Nacht. Du kannst fernsehen, wenn du willst – oder lies irgendein Buch. Im Wohnzimmer gibt es genug davon.« Seine Stimme war jetzt wieder schnell und bestimmend geworden. Mit einem Satz war er auf den Beinen, huschte nach draußen, klopfte Tom im Vorbeigehen auf die Schulter, und schon war er zur Haustür hinaus.

Das blieb für die kommenden Tage ihr längstes Gespräch. Tom bekam Veyron danach kaum mehr zu Gesicht. Genau wie angekündigt war er entweder schon außer Haus, wenn Tom aufwachte, oder aber er verließ sein Studierzimmer nicht; außer wenn er mal auf die Toilette musste.

Nachdem auf diese Weise eine ganze Woche verstrichen war, fragte sich Tom, ob ihm Veyron seit ihrem kurzen Gespräch absichtlich aus dem Weg ging. Hatte er irgendeinen wunden Punkt berührt, als sie über seine Eltern sprachen? Das erinnerte ihn wieder voller Schmerz daran, wie es war, ausgeschlossen und gemieden zu werden.

Irgendwie, dachte er mit einer gehörigen Portion Resignation, kommt es mir so vor, als wird das hier genauso trostlos wie bei Priscilla. Ich werde abhauen, wenn es noch schlimmer wird.

Jane kam am Wochenende kurz zu Besuch, nur um nach dem Rechten zu sehen, wie sie sagte. Er erzählte ihr davon, dass Veyron sich kaum blicken ließ und ihm aus dem Weg ging.

Sie seufzte, als sie das hörte. »Das hatte ich befürchtet. Ich werde mit dem Inspektor sprechen. Wenn einer es schafft, Swift ins Gewissen zu reden, dann er«, versprach sie.

Tom wagte zu hoffen. Jane hatte ihn bisher nicht hängen lassen, und Inspektor Gregson war eine Respektsperson.

Am nächsten Tag fiel Veyrons Verhalten allerdings auch nicht anders aus. Er schien Tom vollkommen vergessen zu haben. So verging auch die zweite Woche bei seinem Patenonkel. Es blieb bei flüchtigen Begegnungen oder kurz angebundenen Gesprächen.

»Die Zeit läuft mir davon, und ganz bestimmt will ich es nicht noch mal mit einem Menschen zu tun haben, auf den ich mich nicht verlassen kann«, sagte sich Tom. »Gleich morgen stelle ich ihn zur Rede. Dann lass ich keine Ausreden mehr gelten. Entweder sagt er mir, was ihn an mir stört, oder das war’s. Dann hau ich ab!«

Der nächste Tag begann genauso trist und langweilig wie alle übrigen. Veyron war bereits fort, als Tom aufstand und hinunter in die Küche ging. Mrs. Fuller war ebenfalls schon wieder gegangen. Sie hatte das Frühstück für ihn in der Mikrowelle warm gestellt. Tom schnaubte. Der Entschluss, einfach wegzulaufen, wurde immer konkreter. Wenigstens hatte sie ihm eine Nachricht auf dem Tisch hinterlegt. Als er den kleinen Zettel in die Hand nahm, stellte er jedoch fest, dass er von Veyron stammte.

Besuche einige Klienten. Bin zuerst bei Mr. Falthingham auf seinem Pferdegestüt irgendwo hinter Potters Bar, danach bei Mrs. Ellingson in Aldershot und bei Pete Tweed auf dem Schrottplatz. Ort weiß ich nicht, musst du googeln. Telefon ist dabei. Sofort anrufen, falls Gregson sich meldet, oder Dr. Strangley oder Willkins. Keinesfalls zurückrufen, wenn irgendjemand anderes sich meldet. Falls Mr. Kellerham aufkreuzt, bitte ihn zu warten. Mach ihm einen Tee, Earl Gray, 83 Grad heiß, viereinhalb Minuten ziehen lassen. Komme erst heute Abend wieder. Frühstück steht in der Mikrowelle. Mrs. Fuller hat die Grippe erwischt.

Grüße, V.S.

Tom setzte sich und kratzte sich verwundert am Kopf. Jetzt war er wirklich mal überrascht. Veyron, der ihn seit zwei Wochen mehr oder wenig komplett ignorierte, hatte ihm ein Frühstück zubereitet und eine Nachricht hinterlassen? Naja, vielleicht war der Kerl ja doch nicht so übel. Tom beschloss, vorerst nicht abzuhauen, sondern abzuwarten, was Veyron zu berichten wusste, wenn er zurückkehrte.

Er ging ins kunterbunt eingerichtete Wohnzimmer, dessen Wände mit einer mintgrünen Tapete beklebt und mit Regalen vollgestellt waren, deren Böden sich unter der Last der vielen Bücher durchbogen. Die Möbel bildeten ein Sammelsurium aus Plüsch und altem Leder. Kein Stück passte zum anderen, weder farblich noch vom Stil her. Tom schaltete den Fernseher ein und zappte durch die Programme. Er hoffte inständig, dass Mr. Kellerham sich nicht blicken ließ, denn er hatte keine Ahnung, wie man Tee zubereitete, geschweige denn, wie er ihn auf genau 83 Grad erhitzen sollte.

Es war bereits Nacht, als es an der Haustür klingelte. Tom schrak aus dem großen, ledernen Ohrensessel hoch. Er war doch tatsächlich eingeschlafen. Es klingelte wieder, doch nichts regte sich im Haus. Also war Veyron immer noch nicht zurück. Es würde Tom nicht einmal wundern, wenn es Veyron selbst wäre, der da klingelte. Gut möglich, dass er den Schlüssel einfach vergessen hatte – so überstürzt, wie er oft aufbrach. Oder war es vielleicht Mr. Kellerham? Tom schaltete den Fernseher aus und ging zur Tür. »Wer ist da«, fragte er mit gespielt tiefer Stimme in die Sprechanlage, um möglichst autoritär zu wirken.

»Ich bin’s, Jane«, hörte er eine vertraute Stimme.

Tom war erleichtert, das Teemachen blieb ihm fürs Erste erspart. Er öffnete die Tür. Jane trug ihre Uniform, ihr Besuch war also hochoffiziell.

»Ist Veyron da? Gregson schickt mich«, sagte sie und lugte in den Flur hinein.

Tom schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin allein. Veyron ist irgendwo unterwegs, um ein paar Klienten zu besuchen. Aber er hat sein Telefon dabei«, antwortete er.

Plötzlich vernahm er von oben die tiefe Stimme seines Paten. »Irrtum, er ist bereits wieder zurück. Einbrecher hätten bei deinem Schlaf leichtes Spiel, mein lieber Tom.« Veyron stürmte die Treppe nach unten, sprang zur Garderobe und schlüpfte blitzschnell in seinen dunklen Mantel.

»Warum machen Sie nicht auf, wenn’s klingelt?«, fragte Tom säuerlich. Er mochte es gar nicht, wenn sich jemand über ihn lustig machte.

Veyron zuckte lediglich mit den Schultern. »Du warst bereits im Erdgeschoss und damit näher an der Tür. Das gab mir die Zeit, mich umzuziehen. Hallo, Willkins. Zu so später Stunde – im Auftrag von Gregson? Zweifellos Mord. Wohin fahren wir?«

»Pathologie. Gregson will, dass Sie sich eine Leiche ansehen. Papiere sind bereits ausgestellt«, sagte Jane und warf einen unsicheren Blick zu Tom. Sie war sich wohl nicht sicher, ob er das alles hören sollte.

»Da will ich mit«, rief Tom aufgeregt. Schon lange hatte er sich gefragt, auf welche Art Veyron für den Inspektor arbeitete. Nie wäre er darauf gekommen, dass es mit Leichen zu tun haben könnte.

Jane schüttelte energisch den Kopf. »Nein, das geht nicht. Du bleibst hier. Das ist nichts für dich.«

»Warum nicht? Gefährlich wird es höchstwahrscheinlich nicht werden. Für gewöhnlich bleiben Leichen einfach nur regungslos liegen«, konterte Swift in bestgelaunter Stimmung. Er warf Tom einen scharfen, abschätzenden Blick zu. »Dir war es doch hier bisher recht langweilig, nicht wahr? Also los, zieh dir was über, und anschließend geht es mit Schwung weiter.«

»Das können Sie nicht machen, Swift! Tom ist erst vierzehn! Er ist ein Kind!«

»Mit vierzehn waren manche Burschen früher bereits Kriegsveteranen. Er kommt mit, oder ich bleibe auch hier. Und Sie können Gregson erklären, warum und wieso es schon wieder zu Verzögerungen kommt. Sie wissen ja, wie ihm das gefällt, wenn er mich persönlich holen muss – obwohl Sie das erledigen sollten.«

Jane warf ihm einen vernichtenden Blick zu. Es war unschwer zu erkennen, dass sie ihm am liebsten in den Hintern treten wollte. »Was soll das, Swift?«

»Was soll was? Sie müssen schon präziser sein, Willkins, ansonsten weiß niemand, worauf Sie eigentlich hinauswollen.«

»Wieso wollen Sie Tom da hineinziehen? Er ist noch nicht bereit für so etwas. Er hat keine Ausbildung. Es ist nicht gut, ihn zu Verbrechen und Leichen mitzunehmen.«

»Beschweren Sie sich bei Gregson. Er wollte, dass ich mich um den Jungen kümmere. Jetzt bekommt er also die Gelegenheit, was zu lernen. Betrachten Sie es als einen Ferienjob. Also auf geht’s Tom. Du bist fertig? Gut! Fahren Sie uns zur Pathologie, Constable Willkins.«

Jane schüttelte noch einmal den Kopf, ging ihnen aber widerspruchslos voraus zum Polizeiwagen, und dann ging es los. Tom konnte seine Aufregung kaum verbergen. Endlich würde er Einblick in das große Geheimnis von Veyron Swift erhalten, endlich würde er alles erfahren. Und es hatte obendrein noch mit Leichen und Mord zu tun! Da würden die anderen Jungs in der Schule nicht mithalten können, ganz gleich, was sie in den Ferien erlebt hatten.

Die Fahrt zum Universitätskrankenhaus, wo sich die Pathologie befand, verlief schweigend. Wenn der Verkehr es zuließ, beobachtete Jane ihre beiden Passagiere ungehalten durch den Rückspiegel. Tom saß unruhig neben Veyron, rutschte vor Aufregung hin und her und spielte mit den Fingern. Schließlich hielt er es nicht mehr aus. »Okay, um was geht es eigentlich? Wer wurde ermordet?«

»Eine junge Frau. Sarah Burrows, eine Studentin«, antwortete Jane.

Veyron beachtete sie beide gar nicht, sein Blick ging die ganze Zeit aus dem Fenster, an dem die Lichter der Stadt schnell vorbeizogen. Kurze Lichtblitze in der Dunkelheit, seinen stillen Gedanken vermutlich nicht unähnlich.

»Willst du uns nicht mehr erzählen? Was ist passiert? Gibt’s schon einen Verdächtigen«, fragte Tom neugierig.

Jane schüttelte den Kopf. »Das geht nicht. Er will es nicht«, sagte sie und nickte in Veyrons Richtung.

Tom schaute seinen Patenonkel verdutzt an. »Was? Sie fahren zu einem Tatort und wollen nicht genauer informiert werden? Was für eine Art Detektiv sind Sie denn eigentlich?«

Veyrons Kopf ruckte herum. »Erstens: Wir fahren nicht zu einem Tatort, sondern besuchen die Pathologie. Zweitens: Dass ich Detektiv bin, ist allein deine Vermutung. Ich sagte bereits, dass ich nicht im kriminalistischen Sektor tätig bin. Ich interessiere mich nicht für die Abgründe des menschlichen Daseins, sondern für ganz andere Aspekte. Nun zu deiner ersten Frage: Ich will deshalb nicht vorab informiert werden, um mir selbst ein Bild von der Lage zu machen, vollkommen unbeeinflusst und unabhängig. Das Gehirn des Menschen ist ein furchtbar fauler Apparat, Tom. Es will sich alles immer so einfach wie möglich machen. Sobald ich eine Theorie zu einer Sachlage von jemandem vernommen habe, sucht mein Gehirn nach Spuren, um das Gehörte zu bestätigen – oder es zu widerlegen. Es will sich die Mühe sparen, alles neu zu untersuchen und zu erforschen. Das macht die unabhängige Suche nach Informationen jedoch fast unmöglich. Es ist überhaupt ein großer Fehler des Ermittlungswesens, zuerst Zeugen zu befragen, anstatt zunächst den Ort des Geschehens – sei es Tatort oder Unfallort – genauestens zu untersuchen. Befragt man erst die Zeugen, hat man bereits ein Bild im Kopf. Bei der nachfolgenden Untersuchung werden daher wichtige Informationen bewusst oder unbewusst übersehen. Verstehst du das?«

»Hm, jaa … ich glaub schon. Aber eines will ich nicht so ganz kapieren: Warum fahren wir überhaupt dahin, wenn Sie nicht an Kriminalistik interessiert sind?«

»Wir fahren dahin, weil ich wissen will, ob das Opfer ganz banal ermordet wurde, oder ob der Mord auf eine, nun, sagen wir mal, unnatürliche Art und Weise bewerkstelligt wurde.«

Nun musste Tom lachen. »Wie kann man denn auf unnatürliche Weise ermordet werden? Mord ist Mord. Oder nicht?«

Veyron schenkte ihm einen enttäuschten Blick. »Aus juristischer Sicht gibt es keinen Unterschied, das stimmt«, erwiderte er seufzend. »Aber es macht sehr wohl einen Unterschied, ob der Täter ein gemeiner Straßenräuber oder aber ein Vampir ist, findest du nicht?«

Für einen Moment wusste Tom darauf nichts zu antworten. Er starrte Veyron nur aus großen Augen an, während sein Gehirn zu entscheiden versuchte, ob er auf den Arm genommen wurde, oder ob Veyron verrückt war. »Ein Vampir? Hier? Mitten in London? Sie verarschen mich!«

Veyron zuckte nur mit den Schultern. Tom sah zu Jane, die jedoch gar nichts dazu sagte. Mit starrem Blick konzentrierte sie sich auf die Straße und tat so, als hätte sie nichts gehört. Irgendwie war es beängstigend, dass sie Veyron nicht wegen seiner blöden Gruselgeschichte zurechtwies. Sie war doch sonst nicht auf den Mund gefallen.

Sie waren kaum im Krankenhaus angekommen, als sie auch schon von einem Dr. Strangley begrüßt wurden, den Veyron offenbar schon länger kannte.

»Wieder einmal ein Prachtexemplar für dich, Veyron. So etwas habe ich noch nie gesehen, das wird dir gefallen. Enthauptet, aber keine der klassischen Methoden und darum so rätselhaft. Der CID steht vor einem Rätsel – wie immer. Die beiden Gerichtsmediziner haben mir bestätigt, dass sie so was noch nie zuvor gesehen haben. Aber für das ungewöhnliche Zeug bist du zuständig«, rief Strangley voller Begeisterung.

Tom erschauerte. »Eine echte, wirkliche Enthauptung? Ist ja irre«, platzte es aus ihm heraus. Er war inzwischen so aufgeregt, dass er am liebsten wie verrückt herumgesprungen wäre.

Strangley brachte Veyron, Jane und Tom hinunter in die pathologische Abteilung. Sie eilten einen schmalen Korridor entlang, dessen Ende Tom im Zwielicht der spärlichen Beleuchtung nicht ausmachen konnte. Fast jede dritte Lampe war ausgefallen oder flackerte. Die Wände waren mit zitronengelben Fliesen gekachelt, einige davon fehlten. Der Boden bestand aus graublauem Linoleum, das sich an den Ecken bereits löste. Tom war sofort klar, dass sie sich in einem sehr alten und nur selten benutzten Teil der Pathologie aufhielten. Die ganze Abteilung hätte dringend eine Sanierung nötig. Das Halbdunkel der Räume verlieh der ganzen Situation zusätzliche Spannung. Tom erwartete fast, dass aus irgendeiner Ecke ein Zombie hervorsprang und sie angriff.

Sie erreichten das Labor, einen tristen, rechteckigen Raum mit weißen Wänden, in dessen Mitte ein einzelner Tisch stand. Obwohl die Leiche zugedeckt war, konnte Tom ausmachen, dass sie keinen Kopf mehr besaß. Der stand auf einem Beistelltisch daneben, zum Glück ebenfalls abgedeckt, aber die Form unter dem weißen Leichentuch war unverkennbar. Tom konnte sogar genau erkennen, wo sich die Nase befand. Er bekam augenblicklich eine Gänsehaut, seine Aufregung schlug in Furcht um. Jane blieb an der Tür stehen, während Strangley und Veyron hineingingen. Tom zögerte einen Moment. Er blickte zu Jane. Sie schüttelte den Kopf, als wollte sie nicht, dass er sich das antat. Andererseits war dieses Wechselspiel von Neugier und Furcht unfassbar aufregend und reizvoll. Es war Tom unmöglich, diesem Drang zu widerstehen. Er musste da hinein und sich das Ganze ansehen – selbst wenn er sich danach sehr wahrscheinlich übergeben würde. Er schlüpfte an Jane vorbei und blieb in sicherer Entfernung zur Leiche stehen.

Strangley schlug das weiße Laken zurück. Veyron bückte sich und betrachtete den blutverschmierten Halsstumpf. Schlagartig wurde Tom schlecht. Er musste sich wegdrehen, damit sein Mageninhalt nicht nach oben stieg.

Veyron hatte dagegen nur Augen für die Leiche, hüpfte aufgeregt um sie herum und untersuchte alle möglichen Stellen ihres Körpers. »Personalien«, verlangte er so gefühlskalt wie ein Roboter.

»Sarah Burrows, Studentin in Oxford. Sie hat für einen Professor Lewis Daring gearbeitet, der dort Geschichte, Vorgeschichte, Kunst und Germanistik unterrichtete. Daring ist inzwischen im Ruhestand, aber Burrows arbeitete nebenberuflich als seine Sekretärin«, klärte Jane die Anwesenden auf.

Veyron fischte sein Smartphone aus der Manteltasche und schoss eine Vielzahl von Fotos. Das Gleiche wiederholte er bei dem abgerissenen Kopf. Tom kniff die Augen zu, um nicht weiter hinzuschauen. Als er wieder blinzelte, zoomte Veyron die Fotos so weit heran, bis er jedes noch so kleine Detail genauestens erkennen konnte. Wie eine Salzsäule stand er vor dem Seziertisch, starrte auf die Fotos, blätterte vor und zurück und wieder in die Gegenrichtung. Dann fing er an, hastig auf und ab zu gehen, und murmelte leise vor sich hin. Immer wieder blieb er stehen, um sich das eine oder andere Foto genauer anzusehen. »Ohne jeden Zweifel: Wir haben einen Fall!«, rief er nach einer Weile begeistert aus.

Strangley deckte die Leiche wieder ab, zu Toms immenser Erleichterung.

»Okay. Lass hören, Veyron«, bat Strangley neugierig.

Veyron Swift gestattete sich ein kurzes Lächeln, dann schloss er die Augen, legte die Fingerspitzen aneinander und begann zu erklären: »Fürs Erste liegst du richtig, Bert. Das Opfer wurde enthauptet. Aber nicht mit einem Schwert, einer Axt oder eine Säge. Der Kopf wurde abgebissen. Ich weiß, ich weiß, es sind keine Bissspuren zu sehen; zumindest keine herkömmlichen. Betrachte das aufgerissene Fleisch im Nackenbereich und die zerquetschten Wirbel. Die Krafteinwirkung erfolgte von zwei Seiten gleichzeitig. Sämtliche Halswirbel bis hinauf zum Hinterkopf fehlen. Der Schädelknochen ist zertrümmert. Es war nur ein einziger Biss, wie von einer gewaltigen, gewellten und mit Zähnen versehenen Schere. Man kann die Abdrücke gut an den übrigen Wirbelknochen und an den Furchen im Fleisch erkennen. Warum also ein Biss und kein Werkzeug? Sieh dir die Zahnabdrücke an. Sie sind ungleichmäßig und unterschiedlich groß. Ein Werkzeug besäße vollkommen parallele Zähne, aber ein natürlich gewachsener Beißapparat nicht. Ganz klar: Das ist das Werk einer Bestie. Die Tat erfolgte von hinten, mit einer Neigung von fünfundvierzig Grad zur Brust hin. Demnach muss der Täter von oben zugeschlagen haben, und das mit einer Kraft, die kein Mensch der Welt – nicht einmal ein Vampir – aufbringen könnte.«

Tom wurde ein wenig rot im Gesicht. Jetzt fühlte er sich noch mehr veralbert. Veyron machte diese spitze Bemerkung sicher nur, um ihn zu ärgern!

Swift wandte sich blitzartig an Jane. »Ich brauche alle wichtigen Informationen vom Tatort. Sofort«, forderte er sie ungeduldig auf.

»221e Webster Gardens, West Ealing. Zweispurige Straße, Bürgersteige links und rechts neben den Parkstreifen, alle paar Meter Straßenlaternen. Reihenhäuser auf beiden Seiten, eine schöne, friedliche Ecke. Keine Rettungsleitern oder Balkone. Die Anwohner haben jedoch in der Mordnacht einen ungewöhnlichen Lärm gehört, als wenn jemand mit einem Helikopter durch die Straßen flöge. Einige behaupten auch, tatsächlich einen dunklen Schatten gesehen zu haben, der jedoch rasend schnell wieder verschwand. Keine Fußspuren auf dem Asphalt, keine direkten Augenzeugen. Ein paar Leute haben Burrows gesehen und bezeugen, dass sie allein unterwegs war. Andere Passanten wurden zur Tatzeit nicht beobachtet. Es gibt keine Hinweise auf fremde Fahrzeuge oder andere Hinterlassenschaften, die ein Mörder zurückgelassen haben könnte. Keine Tatwaffe, keine Blutspuren – außer denen von Miss Burrows, keine Haar- oder Hautreste. Die Sache mit dem Helikopter klärt der CID zur Stunde noch ab. Aber es gab wohl zu dieser Zeit keine genehmigten Flugbewegungen in der Gegend«, ratterte Jane die Fakten runter.

Tom erkannte, dass ihr die Vorstellung, eine riesige Bestie könnte das hier getan haben, durchaus Angst einflößte. Er aber hielt Veyrons Theorie für nichts anderes als einen albernen Scherz. Oder war da doch was dran? Niemand lachte, alle wirkten sie todernst. Konnte es wirklich sein? War eine gewaltige Bestie der Mörder von Sarah Burrows?

Veyron schloss die Augen und begann wieder, auf und ab zu gehen. Er drückte sich Zeige- und Mittelfinger gegen die Schläfen und versank in tiefe Konzentration. Tom wurde immer aufgeregter. Am liebsten hätte er Veyron gepackt und angeschrien, ihm endlich zu sagen, was hier gespielt wurde.

»Der Fall ist klar. Sarah Burrows wurde auf dem Nachhauseweg überrascht und binnen eines Augenblicks getötet. Im Schein der Straßenlaternen und wegen der vielen Anwohner in einer eher mittelständisch geprägten Straße fühlte sie sich sicher. Nie und nimmer rechnete sie mit einem Angriff aus der Luft. Den Angriff von oben verrät uns der Bisswinkel. Ihr Mörder muss plötzlich aufgetaucht und schnell gewesen sein. Das Monster hat sie von hinten gepackt, in die Luft gehoben, ihr den Kopf abgebissen und danach ihre Leiche einfach fallen lassen«, schlussfolgerte er.

Jane sah ihn erstaunt an. »Woher wollen Sie das wissen? Ich habe gar nicht erzählt, dass wir die Leiche zwanzig Meter von den Fußspuren entfernt gefunden haben, den Kopf sogar noch ein paar Meter weiter«, wandte sie ein.

Veyron drückte sich kurz mit den Fingern die Augen zu und atmete tief durch. »Hämatome an Beinen, Lenden und Brust, gebrochene Knochen und Stauchungen, überall Schürfwunden und diese sehr interessanten, tiefen Kratzer an Schulter und Rücken – immer paarweise. Ohne jeden Zweifel stammen sie von sichelförmig gebogenen Krallen. Sie wurde gepackt, hochgehoben und anschließend fallen gelassen. Die Verletzungen sind typisch für Stürze aus großer Höhe. Wurde Miss Burrows etwas gestohlen? Nein? Aha. Dann war es kein Raubmord. Das ist was Neues, Willkins. Das hier ist gefährlicher als alles, mit dem wir es bisher zu tun hatten. Vielleicht ein Drache«, erklärte Veyron im Tempo einer automatischen Waffe.

Tom glaubte, nicht recht zu hören. Wollte sich sein Pate immer noch über ihn lustig machen? »Was labern Sie für Zeug? Vampire und Drachen! Was soll das? Ist das irgendeine neue Geheimsprache? Ich find das überhaupt nicht lustig«, grollte er wütend.

Jane schenkte ihm einen mitfühlenden Blick, Strangley verkniff sich ein Lachen, und Veyron bedachte den Jungen mit einer gehörigen Portion Unverständnis.

»Das ist es, was Swift macht«, sagte Jane. »Er jagt Monster.«

Veyron schüttelte unwillig den Kopf. »Ich jage keine Monster, ich spüre sie auf. Das Ausschalten oder Töten überlasse ich meistens anderen. Außer in Notwehr, so wie bei den Vampiren von Surrey. Da hatte ich keine andere Wahl, als die Vorhänge in ihrem Versteck runterzureißen und das Sonnenlicht hereinzulassen. Die drei Joneses wurden dadurch getötet. Schade eigentlich, ich hätte gerne noch erfahren, wie sie zu Vampiren werden konnten. So was ist heutzutage absolut nicht mehr üblich.«

»Ihr verarscht mich doch alle, oder?«, rief Tom dazwischen. Er wurde immer zorniger darüber, dass mit ihm ein solch falsches Spiel getrieben wurde. Sie alle machten sich einen Spaß daraus, ihn an der Nase herumzuführen, sogar Jane.

Veyron schenkte ihm ein väterliches Lächeln. »Dein Zorn ist verständlich. So geht es jedem, der das erste Mal Kontakt mit Wesen aus Elderwelt hat«, sagte er. Er ging zu Tom, nahm ihn an der Schulter und führte ihn zum Ausgang. »Wir fahren wieder nach Hause, Willkins. Für heute habe ich genug gesehen. Sie können nun für Gregson einen Bericht verfassen. Warnen Sie ihn und seine Leute, sie sollen in Zukunft besser nach oben schauen. Bert, du kannst Miss Burrows für die Bestattung freigeben. Schreib als Todesursache Verkehrsunfall mit Fahrerflucht hinein. Es besteht kein Anlass, die Angehörigen unnötig zu beunruhigen.«

Die ganze Fahrt über zurück in die 111 Wisteria Road brütete Tom vor sich hin und versuchte herauszufinden, was er angestellt hatte, damit sie ihn alle derart auf den Arm nahmen.

Veyron telefonierte derweil mit Inspektor Gregson, der nicht erst auf einen Bericht warten wollte. »Es ist genau wie bei den geschlachteten Pferden von Mr. Falthingham. Große, scherenartige Kiefer durchtrennen mit nur einem Biss Fleisch, Muskeln und Knochen. Der Kopf dieser Bestie muss riesig sein, vermutlich sesselgroß, sehr wahrscheinlich insektenähnlich, keinesfalls ein Drache. Nein, vergessen Sie die Drachen-Theorie sofort wieder! Die Bissspuren waren zu glatt, und die V-Form der Verletzungen ist bezeichnend. Nein, von solchen Bestien habe auch ich noch nie gehört … Keine Ahnung, wo sich ein solches Monster verstecken könnte. Ohne fremde Hilfe ist es eigentlich vollkommen unmöglich … Ja, Ihnen auch eine gute Nacht.« Veyron legte auf und wandte sich an Tom, der ihn immer noch mit einer Mischung aus Unglauben und Misstrauen ansah. »Es liegt doch auf der Hand, dass es ein Rieseninsekt gewesen sein muss. Kein anderes Tier auf der Erde besitzt scherenartige Mundwerkzeuge«, bekräftigte Veyron, offenkundig seinerseits verärgert, weil man seiner Theorie keinen Glauben schenken wollte.

Tom schüttelte nur den Kopf. »Es gibt keine Vampire, keine Drachen und erst recht keine Rieseninsekten«, erwiderte er, darauf hoffend, dass Veyron diese gemeine Scharade endlich beendete und lachend zugab, Tom nur ein wenig auf den Arm genommen zu haben.

»Mein lieber Tom, ich versichere dir noch einmal, dass wir hier keine Scherze machen. Inspektor Gregson besitzt keinerlei Humor, von dem ich wüsste. Die Sache ist auch viel zu ernst, um dich damit aufzuziehen. Ich muss jetzt noch ein paar lose Fäden verbinden, um mir ein besseres Bild von den Bewegungen dieser Bestie zu machen. Ich bin sicher, dass ich ihren Aufenthaltsort eingrenzen kann. Wird interessant sein zu sehen, was es ist, vorausgesetzt, Gregson kann das Tier fangen.

Morgen müssen wir uns mit Professor Daring und anderen Personen unterhalten, die regelmäßig Kontakt mit Miss Burrows hatten. Ich befürchte, dass sich die arme Frau mit dunklen Mächten eingelassen hat – oder aber jemand anderes steckt dahinter, und es könnten noch mehr Menschen zu Schaden kommen«, sagte Veyron finster.

Mit diesen Worten konnte er Toms Gemüt allerdings kein bisschen aufhellen. Kopfschüttelnd wandte er sich ab und blickte für den Rest der Fahrt teilnahmslos aus dem Fenster. »Sie sind doch bloß ein Spinner«, grummelte er leise, doch laut genug, damit Veyron es hörte.

Der zuckte jedoch nur kurz amüsiert mit den Augenbrauen und beließ es dabei.

Wieder zu Hause ging Tom sofort ins Bett. Er nahm sich felsenfest vor, am nächsten Tag abzuhauen; egal wohin. Nur weg von diesem Irren.