Читать книгу Die Schand-Luise - Ulrike Grunewald - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2. Die Brillanten drücken sehr!

ОглавлениеHerzogin Luise geistert bis heute durch die Geschichte des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha, jener Dynastie, die seit der Vermählung von Queen Victoria mit Prinz Albert die britischen Monarchen stellt. Im Tod ist sie noch ebenso gefährlich wie zu Lebzeiten, denn sie weckt starke Gefühle: Bewunderung und Liebe, aber auch Verachtung und Abscheu. „Schand-Luise“ wird sie noch für Jahrzehnte genannt werden, nachdem sie 1824 auf Anweisung ihres Ehemanns, Ernst von Sachsen-Coburg, in die Verbannung geschickt wurde. Ehebruch und Landesverrat werden ihr zu Last gelegt – doch ist sie wirklich schuldig?

1824 ist Luises Schicksalsjahr, dessen Dramatik sich in dieser halsbrecherischen Fahrt widerspiegelt. Unentwegt schnalzt Kutscher Schäftlein mit der Zunge, es klingt wie Peitschenhiebe, und wieder und wieder stößt er schwer zu verstehende Flüche aus. Die Herzogin kann seine lauten Kommandos, mit denen er die Pferde gnadenlos weitertreibt, noch im Inneren der Kutsche hören, obwohl der Sturm bisweilen jedes menschliche Geräusch zu verschlucken scheint. Seit Stunden prasselt der Regen aufs Wagendach, schlägt schräg gegen die Fensterscheiben und lässt die Landschaft zu einem dunkelgrünen schlierigen See zerfließen, in dem man ertrinken könnte. Wenn sie nach draußen sieht, kann Luise ihr Spiegelbild betrachten. Ihr kleines rundliches Gesicht wird umrahmt von lichtbraunem Haar, ihr Teint ist weiß und frisch. Die etwas zu niedrige Stirn wölbt sich über ihren großen blauen Augen, die apart geschwungenen Brauen geben ihrem Blick einen intensiven Ausdruck. Wenn sie sich in der Scheibe des Kutschenfensters im richtigen Winkel ansieht, fällt ihr Schielen kaum auf. Ihre spitze Nase ragt leicht nach oben, um ihren üppigen Mund spielt meist ein bezauberndes Lächeln, wenn sie sich nicht gerade so ängstigt wie jetzt.1 Wie weit mag es noch sein bis St. Wendel? Bald wird sie ihren 24. Geburtstag feiern, doch in diesem Moment ist sich Luise nicht mehr sicher, ob sie ihren Ehrentag noch erleben wird. Die Kutsche schlingert bedenklich, nicht zum ersten Mal, seit sie Homburg passiert haben. So tief ist der Morast des aufgeweichten Fahrwegs, dass die Hinterläufe der Pferde bis fast an die Sprunggelenke einsinken. Haben sich die Hufe dann mühsam wieder aus dem Schlamm befreit, gibt es ein schmatzendes Geräusch, über das man selbst in dieser misslichen Lage lauthals lachen möchte. Längst schon ziehen die beiden Gäule nicht mehr gemeinsam in eine Richtung, jedes Tier kämpft seinen eigenen Kampf gegen das Unwetter. Rutscht eines in der seifenglatten Fahrrinne nach rechts, wirft sich das andere links in die Siele, die Kutsche neigt sich an der Deichsel mal hierhin, mal dahin, wenn sie nicht droht, ganz stecken zu bleiben. Schäftlein hat Mühe, die nasskalten Lederleinen nachzufassen, nicht auszudenken, wenn Kutscher oder Pferde den Mut sinken lassen und sich ihrem Schicksal und dem Schlamm ergeben.

Es ist Mitte November im Jahr 1824, schon spät am Nachmittag, die Dunkelheit wird bald hereinbrechen. Überschwemmungen haben in den letzten Tagen die Täler von Rhein und Neckar heimgesucht, deutliche Spuren davon konnte Luise auf der Zwischenstation in Heidelberg ausmachen. Auch hier, in der Umgebung von Homburg, stehen breite Pfützen auf Wiesen und Wegen, gelegentlich fliegen dicke Lehmbrocken gegen den Boden der Kutsche, es klingt, als schlügen wütende Fäuste auf das Gefährt ein. Die junge Herzogin ist kein ängstliches Wesen, aber die Aussicht, irgendwo im Finsteren festzusitzen, lässt sie erschaudern. In einem der Abenteuerromane, wie sie gerade in Mode sind, mag das aufregend erscheinen, aber hier liegt ihr Leben in der Waagschale. Sie mag sich nicht ausmalen, was alles passieren könnte. Sicher treibt sich allerhand Gesindel in der Gegend herum, Vaganten, die nur darauf warten, eine herrschaftliche Kutsche, die nicht von Soldaten bewacht wird, auszurauben. Noch frisch sind die Erinnerungen an die Diebesbande des fürchterlichen Schinderhannes, die ihr Unwesen in den finsteren Wäldern des Hunsrücks trieb. Auch jetzt, zwei Jahrzehnte nach dem Tod des Räuberhauptmanns auf dem Schafott, werden Reisende in dieser Gegend seinen Geist nicht los. Einige seiner einstigen Spießgesellen könnten hier noch herumlungern, während andere sich inzwischen in Wirtshäusern verdingt haben und ihren Opfern, denen sie früher den Hals abgeschnitten hätten, durch überhöhte Preise das Fell über die Ohren ziehen.2 Die einzige Waffe, die Luises kleine Reisegruppe aufzubieten hätte, wäre Schäftleins Peitsche, deren Lederschlag sicher schon mürbe ist vom Eindreschen auf die schweißgebadeten Kruppen der Pferde.

Verbannung, genau so fühlt es sich an. Eine Fahrt ins Ungewisse, eine viel zu schwere Strafe für ein im Leichtsinn begangenes Unrecht, wenn es denn überhaupt ein Verbrechen war, das sich Luise zu Schulden kommen ließ. Gewiss war sie kein ganz so gutes Kind gewesen in letzter Zeit3, hat sich dem Rat ihres Ehemanns und ihrer Schwiegermutter entzogen, war eitel und leichtsinnig gewesen, auf ihr Vergnügen aus und vielleicht zu offenherzig mit den jungen Offizieren am Coburger Hof.4 Doch untreu, wie ihr jetzt vorgeworfen wird? Womit fängt die Untreue an? Und gibt es nicht einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Während sich die einen ihren Neigungen hingeben dürfen, werden die anderen beständig an ihre Pflichten erinnert. Das bleibt auch in der Ehe so, wie Luise nun feststellen muss. Zwei oder drei Jahre liebt der Gatte sein Weib, wenn sie Glück hat. Sie gebiert ihm Kinder, doch dann ist es vorbei mit der Leidenschaft und das Thema Vernunft schiebt sich in den Vordergrund. Kälte und Langweile dominieren im Haus und was vielleicht als romantische Schwärmerei begonnen hat, wird entzaubert. Der Mann nimmt sich die Freiheit, seine Gefallsucht anderweitig zu befriedigen, die Frau ist und bleibt an die ehelichen Bande geknüpft. Ihre Intelligenz und ihr Tatendrang dürfen sich nicht entfalten, während der Gatte tausenderlei Zerstreuung findet. Was er für gut befindet, ist der Gattin Gesetz, sie muss sich unterordnen und ihre Gefühle unterdrücken, obschon doch das weibliche Geschlecht als der empfindsamere Teil der Menschheit gilt. Werden den Damen dann von anderer Seite Avancen entgegengebracht, dürfen sie sich damit nicht etwa trösten, sondern sollen entsagen, auch wenn sie Zärtlichkeit und stärkere Gefühle in der Ehe entbehren.5 Luise hat sich gegen diesen ungerechten Vertrag gewehrt, hat ihren Mann, den Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld, an den von ihm so oft unterstrichenen Geist des Rittertums erinnert, der den besonderen Schutz der Frauen vorsieht. Doch er hat sich seine Freiheiten genommen, ohne an sie zu denken. Ist es da verwunderlich, wenn dieser Kontrast in ihr unerwünschte Gefühle befördert hat? So verlassen und verzweifelt war sie, wie hätte sie die Kraft aufbringen können, sich gegen unerlaubte Zuneigungen zu wehren? Möge der liebe Gott richten, ihm allein steht es zu, über sie zu urteilen. Doch es ist ihr unversöhnlicher Ehemann Ernst, der dieses Strafmaß der Verbannung über sie verhängt hat, noch bevor ein Scheidungsgericht tagen und sein Urteil aussprechen konnte.

Seit sie Coburg verlassen hat, denkt Luise an ihre Söhne Ernst und Albert, die sie zurücklassen musste. Der Älteste, in seinen ersten Lebensjahren häufig kränklich, ist kein Sorgenkind mehr. Dafür leidet jetzt der fünfjährige Albert unter einem heftigen Keuchhusten, doch auch das war für den zürnenden Gatten kein Grund, die erzwungene Abfahrt der Mutter wenigstens zu verzögern. Für Luise ist ungewiss, ob sie nun Nachricht von ihren Kindern erhalten, ob sie sie wiedersehen wird. Vor allem um Albert sorgt sich Luise, er ist ihr Engel, hat blaue Augen wie sie, überhaupt kommt er eher nach der Mutter, während sein Bruder Ernst im Wesen und im Aussehen dem Vater ähnlicher ist.

Albert liegt ihr besonders am Herzen, ein eifriges, freundliches und aufgewecktes Kind von auffälligem Liebreiz. Er zeichnet so schön und läuft begeistert den Schmetterlingen im Park von Schloss Rosenau hinterher.6 Luise war stolz, wenn die Verwandten, die zu Besuch kamen, ihren Albert lobten. Er sei, so sagte man, das Seitenstück zu seiner englischen Cousine Victoria, die wie er 1819 geboren worden war. Die beiden Kinder galten als hübsches Paar, der Jüngling sei ein bisschen zu zart, aber lebhaft und komisch, gutmütig und voller Schelmerei.7 Mit den Bubenstreichen war es schnell vorbei, Ernst war fünf und Albert noch nicht vier Jahre alt, da wurden sie in die Obhut eines strengen Erziehers gegeben. Luise war dagegen, fand jedoch bei Ehemann Ernst und Schwiegermutter Auguste kein Gehör. Wie unglücklich sie war, schien niemanden zu bekümmern, sie wurde im Gegenteil ständig gemaßregelt und ermahnt. Ruhe und Eintracht im Haus seien durch sie gestört, warf die Schwiegermutter ihr vor. Luise rede zu viel und halte jeden geduldigen Zuhörer für einen versteckten Liebhaber. An den Streitereien in der Ehe ihres Sohnes gab die alte Herzogin stets ihrer Schwiegertochter die Schuld, sie redete ihr streng ins Gewissen und ließ sich von deren Tränen nicht rühren. Vielmehr drängte sie ihren Sohn, die vermeintliche Lügnerin und Unruhestifterin aus dem Haus zu werfen.8

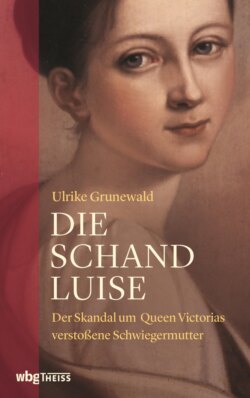

Das Gemälde zeigt Luise mit ihren Söhnen Ernst und Albert. Nach der Verbannung sollte Luise ihre Kinder bis zu ihrem Tod nicht wiedersehen.

Luise hat in den Wochen zuvor auf die Güte ihres Ehemannes gehofft und ihm versichert, sich künftig eines ruhigen und stillen Lebenswandels zu befleißigen. Eine endgültige Trennung hat sie nie gewollt.9 Die Bürger von Coburg hatten versucht, ihre Abfahrt vom Schloss Rosenau zu verhindern, indem sie sich am letzten Markttag im August 1824 mit Dreschflegeln und Mistgabeln bewaffneten und ihre Kutsche kaperten. Mit Vivatrufen begleiteten sie ihre Herzogin in die Stadt zurück, sie musste sich ihnen auf dem Balkon zeigen, wie zum Beweis, dass den Gerüchten um ihre Ehe keinerlei Glauben zu schenken war.10 Schon lange wurde gemunkelt, das Herzogspaar habe sich auseinandergelebt. Luise, so vermuteten die besorgten Bürger, solle weggesperrt werden. Die Herzogin, die man oft weinen sah, leide an der Untreue ihres Gatten, mutmaßten die Coburger.11 Vielleicht, so denkt Luise nun, hätte sie nie etwas von dem anhören sollen, was man ihr von allen Seiten einflüsterte. Ihre Ohren hätte sie fest verschließen müssen vor dem Gerede über die angebliche Geliebte, eine mysteriöse Madame Panam aus Paris. Doch wo einmal Zwietracht gesät war, ging der Samen auch zuverlässig auf.12 „Armes verwirrtes Kind“, schalt ihre Schwiegermutter Auguste sie nach dem Aufstand der Coburger, sie hätte Luise alles vergeben mögen, aber diese Intrige, die Falschheit und die Lügen, „diese Gemeinschaft mit schlechten und kopflosen Menschen, die Dich rettungsloß in den Abgrund führten, kann ich Dir nicht verzeihen!“13 Auguste war überzeugt, Luise habe die Bürger aufgehetzt. Die Schwiegermutter gab ihr die ganze Schuld am Ausmaß des Aufruhrs, der den regierenden Herzog so sehr in Bedrängnis gebracht hatte. Und Ernst schrieb ihr entzürnt: „Der tief gekränkte Gatte, der hoch beleidigte Landesherr, spricht zu Dir: Du hast mich schrecklich hintergangen.“14 Luise ihrerseits flehte ihn um Vergebung an, seine Vorwürfe betrübten sie zutiefst: „Auch mir wird fortan kein Glück blühen, doch bleibt mir das Bewußtsein, trotz allem Schein, der gegen mich ist, nicht so schlecht, wie du glaubst, gehandelt zu haben, und dieß nehme ich mit.“15

Als alle Schwüre nichts mehr helfen, willigt Luise in die Trennung ein, die, wie sie nun hofft, nur vorübergehend ist. Von Zeit zu Zeit, so hat sie Ernst angefleht, möge er ihr Nachricht über die Kinder zukommen lassen. In St. Wendel will sie sich still verhalten, um den Herzog wieder gnädig zu stimmen, wie es ihr schon öfter gelungen ist. Seit sie das heimatliche Schloss in Coburg verlassen musste, sind viele Wochen ins Land gegangen. Unter Tränen hatte sie im August 1824 Abschied genommen, noch im Unklaren darüber, wohin ihre Reise gehen sollte. Nach Ichtershausen, in ein gothaisches Schloss, wollte man sie bringen lassen. Es war nicht eingerichtet, so wurde dieser Plan ihres Ehemanns fallen gelassen. Bis eine endgültige Entscheidung über ihren künftigen Aufenthaltsort getroffen war, schickte man sie für einige Zeit nach Bad Brückenau. Auf dem heimatlichen Schloss in Gotha wollte ihre Stiefmutter Karoline sie keinesfalls beherbergen, zu sehr zürnte auch sie Luise. Die Gerüchte über deren angebliche Verfehlungen brachten sie sogar auf die Idee, ihr ehemaliges Ziehkind einsperren zu lassen. Karoline hielt eine sichere Verwahrung für das Beste, es müsse ein Ort gefunden werden, an dem Luise nicht noch mehr Skandal und Schande verursachen würde. Könnte man denn nicht glauben machen, so regt sie an, dass eine Verstandeszerrüttung der Herzogin die Ursache ihres unbilligen Betragens war und die Familie deshalb zu diesem Schritt berechtigt sei?16

Zu Luises Erleichterung geht Ernst auf dieses Ansinnen nicht ein. Er entscheidet, seine Ehefrau nach St. Wendel bringen zu lassen, in sein Fürstentum Lichtenberg. Dieser ungeliebte Sprengel seines Herrschaftsgebiets mit den drei Kantonen Baumholder, Grumbach und St. Wendel liegt weit genug entfernt, an der Grenze zu Frankreich. Hier kann Gras über den Coburger Skandal wachsen. Luise hofft immer noch auf den Schutz des Herzogs, wenn sie sich nun in der neuen Umgebung einrichten muss. Ein von Ernst entsandter Kavalier soll der Reisegruppe folgen, sein Auftrag wird es sein, sie vor allzu aufdringlichen Zeitgenossen abzuschirmen. Kein Fremder solle sich ihr nähern können, hat Ernst verfügt. Spekulanten und anderes Gesindel, das sich gern einfindet, wo eine Person von höherem Stand residiert, sollen unter allen Umständen ferngehalten werden.17 Oder will Ernst seine Gattin nicht nur beschützen, sondern eher beschatten und abschirmen, damit sie keine Gelegenheit hat, Gerüchte zu verbreiten? Vielleicht fürchtet er, sie könne über Vorfälle aus ihrer Zeit am Coburger Hof berichten, die besser verborgen blieben. Luise ist sich nicht sicher, ob ihre Begleiter auf der gefährlichen Fahrt nach St. Wendel auf ihrer Seite stehen, oder auf der Seite ihres Ehemanns. Er hat sie persönlich ausgesucht, den Kutscher, den Kammerherrn und ihre neue Hofdame, Amalie von Uttenhoven. Dabei darf sie in St. Wendel gar nicht Hof halten. Bälle und Besuche sind nicht gestattet, die Herzogin solle sehr still und eingezogen leben, hat Ernst I. verfügt.

Auf Ablenkungen und Vergnügungen, die in ihrer Jugend im elterlichen Schloss von Gotha für sie so selbstverständlich waren, muss Luise nun ganz verzichten. Bereits in der Ehe waren sie immer seltener geworden. Vier Jahre zuvor hatte sie um die Reise nach Wien kämpfen müssen, da Ernst sie nicht mitnehmen wollte zu seinem Besuch am österreichischen Hof. Schon lange war ihr aufgefallen, dass er sich ihr entzog. Jede Reise ihres Gatten machte Luise Angst, fürchtete sie doch, eine Andere könne ihm während seiner Abwesenheit mehr Vergnügen bereiten als sie. Sie flehte ihn an, sie nicht zu vergessen und sich seines Treueschwurs zu erinnern, den er bei der Eheschließung geleistet hatte. „Lass Dich nicht blenden von sanfter Schönheit und blicke nicht verachtend auf mich“18, beschwor sie ihren Ehemann. Sie hatte gehofft, in ihm einen Freund zu finden, der alle Belange des Lebens mit ihr teilte, an dessen Seite sie leben und schließlich auch sterben würde. Doch dann musste sie feststellen, dass er nach der Geburt der beiden Erben nicht mehr ihr den Vorzug gab, wenn es um Empfindsamkeiten ging. Allein der Gedanke an Ernsts Aufenthalt in Wien ohne sie, an die rauschenden Feste dort, entfachte schon ihre Eifersucht. So setzte sie ihren Willen durch, dieses Mal durfte sie mitfahren.

Wien erschien Luise wunderbar, diese alte Stadt mit ihren engen Straßen, fast noch so wie zuzeiten ihrer mittelalterlichen Blüte. Die Paläste erinnerten an Florenz. Das Wasser der Donau durchfloss die weitläufigen Vorstädte und bildete liebreizende Inseln. Hoch über den Dächern erhob sich der Turm des Stephansdoms und blickte auf die Spaziergänger, die sich des Abends auf den Plätzen versammelten. Die Wohlhabenden grüßten aus ihren prächtigen Kutschen, auf ihrem Weg zu den Redouten und Diners. Das Vergnügen schien hier Pflicht zu sein, die Zerstreuung wurde ebenso ernst genommen wie die Geschäfte, und sich zu amüsieren, zog kein Schuldbewusstsein nach sich.19 Luise genoss die prachtvollen Veranstaltungen am österreichischen Hof und hoffte, die Fesseln ihrer Existenz künftig vielleicht öfter abstreifen zu können. Zwar ging man in Coburg auch mit der Mode, das große Vorbild für die höfische Kleidung war Paris, doch der Glanz war nur vordergründiger Schein. Mit wirklicher Etikette hatte das nichts zu tun, dazu waren die Coburger Verhältnisse viel zu bescheiden. Luise empfand dies sehr genau und sie vermisste eine Seele, der sie sich anvertrauen konnte. Als sie einmal mit dem Coburger Hausschmuck bei einem Fest erschienen war und von einer Hofdame überschwänglich bewundert wurde, entgegnete sie: „Gutes Kind! Die Brillanten drücken sehr!“20 Luise war noch minderjährig gewesen, sechzehn Jahre alt, als sie ihre Heimat Gotha verlassen musste, um Herzog Ernst zu heiraten. In ihrem neuen Zuhause in Coburg vermisste sie eine wahre Freundin oder einen Freund, einen Beschützer, der für sie eintrat. Ihr Vormund, Baron von Lindenau, besprach sich eher mit ihrem Ehemann als mit ihr. Von ihm war kein Beistand zu erwarten. Das hatte sich jüngst erneut erwiesen, als es um die Trennungsvereinbarungen ging. Alles von Wert hatte sie zurücklassen müssen, sogar ihren eigenen Schmuck, den sie aus Gotha mitgebracht hatte. Lindenau hielt ihn in Verwahrung und Ernst hatte ihn angewiesen, die Juwelen nicht an Luise auszuhändigen.

Wozu sollte sie sich jetzt auch noch schmücken wollen? Ein bisschen Wäsche und Mobiliar ist bereits nach St. Wendel vorausgeschickt worden, die Einrichtung ihres neuen Hauses wird wohl bescheiden ausfallen. Die notwendigsten Kleidungsstücke sind in den Koffern an der Rückseite der Kutsche befestigt, doch werden die Riemen halten? Luise muss bei diesem Unwetter auch noch fürchten, die wenige Habe zu verlieren, die ihr geblieben ist. Trost und Verständnis kann sie in ihrer misslichen Lage nicht erwarten. Kein vertrautes Gesicht begleitet sie auf der Höllenfahrt nach St. Wendel. Luise hofft, dass wenigstens der Kavalier, der noch kommen soll, ein Bekannter ist. Ernst, so fürchtet sie, schickt ihr einen seiner Aufpasser hinterher, der ihr Betragen kontrollieren soll. Sie vermutet, dass auch Hofdame Amalie angewiesen wurde, ihr Verhalten genau zu beobachten und so oft wie möglich Bericht nach Coburg zu erstatten. Doch wie es scheint, wird die Hofdame für lange Zeit ihre einzige weibliche Gesellschaft in der Verbannung sein. Vielleicht ist es ja möglich, ihre Freundschaft zu gewinnen. Schon in Bad Brückenau, wo sie sich kennengelernt hatten, war Amalie als angenehme und zuverlässige Erscheinung aufgefallen. Luise hatte den Eindruck, dass sie es gut meinte mit ihr und ihr vielleicht über die trüben Erinnerungen an die jüngsten Vorfälle hinweghelfen würde.21

Schließlich sind sie alle Leidensgenossen, die sich im Exil gemeinsam neu einrichten müssen. Vieles ist zu bedenken: Wie werden die Möbel gestellt, wer schläft wo in welchem Bett, wie findet man einen leidlich fähigen Koch? Die Aufgabe, sich um all das zu kümmern, fällt dem Kammerherrn Carl Speßhardt zu, aber Luise beansprucht Mitspracherecht. Der in Heidelberg zugestiegene neue Haushofmeister macht auf Luise einen braven Eindruck, sie befürchtet indes, dass er seinem Auftraggeber, Luises Gatten, von Herzen ergeben sein wird.22 Doch sie möchte das Gute sehen und ist bereit, sich der Führung Speßhardts anzuvertrauen. Willig ist sie ihm beim Zwischenhalt in Heidelberg auf den Aussichtspunkt über der Stadt gefolgt und hat sich an der Landschaft erfreut, auch wenn der Spätherbst nicht mehr viel Tröstliches zu bieten hat. Danach haben sie sich Mannheim angeschaut, eine schöne Stadt. Hinter Kaiserslautern aber wurden die Wege schlechter, und jetzt, kurz vor St. Wendel, sind sie nahezu unbefahrbar. Was sie erst in der Stadt erwarten mag, fragt sich Luise, die gehört hat, wie besorgt Ernst über die dortigen Zustände ist. Fünfundzwanzigtausend Menschen leben im Sprengel Lichtenberg, viele sind unzufrieden mit der Regierung des Herzogs, denn sie fühlen sich von ihm missachtet. Zu weit weg liegt die Residenz, als dass der Landesherr im fernen Coburg von den Problemen seiner Untertanen wissen könnte. Sie wehren sich gegen die Selbstverständlichkeit, mit der der Herzog die Domäne als Privateigentum betrachtet, aus der er immer wieder Gelder abzieht, um die Schulden seiner Familie und die Apanagen für seine Angehörigen zu bezahlen.23 Schon öfter sind Unruhen ausgebrochen, die die Regierungsvertreter kaum in den Griff bekommen. Wie viele bedürftige Menschen mag es geben? Luise ist strikt untersagt, Umgang mit der Bevölkerung zu pflegen und sich in örtliche Belange einzumischen.

Endlich erreicht die Kutsche ihr Ziel. Als sie die Landesgrenze passiert, sieht Luise schon die kleine Abordnung Lichtenberger Beamter, die von der Landesregierung zu ihrer Begrüßung entsandt worden ist. Wie von Ernst angeordnet, entbehrt der Empfang jeglichen Gepränges. Der Sekretär des Coburger Herzogs, Johann Heinrich Schnür, macht seine Aufwartung und überreicht ein Schreiben des Gatten mit Grüßen an Luise, die diese sogleich erwidert: „Gar freudig war es für mich gleich diese Worte des freundlichen Landesherrn bei meinem Eintritte in seinem Gebiet zu empfangen, und ich sage dir meinen innigsten Dank für dießen Beweis deines Andenkens, so wohl als für die hübsche Einrichtung des Hauses, das wir bewohnen. Ich erkenne darin deine mir bekannte Sorgfalt, für alle diejenigen, die dir angehören und dazu zähle ich mich noch, so lange nehmlich wie du es willst mein milder Freund und Landesherr.“24 Damit sind die nötigen Höflichkeiten ausgetauscht. Wie Luise wirklich über ihr neues Heim denkt, schreibt sie später. Gar grässlich kommt ihr die Stadt vor, Ernst würde sich gewiss für sie gefürchtet haben, könnte er die Zustände hier sehen. Die Bürger treten ihr zwar freundlich entgegen, aber ihren Vivat-Rufen mag Luise nicht recht trauen. Sie begrüßen das Geld, das mit der Herzogin in ihren gottverlassenen Sprengel Einzug hält. Auch wenn die dreizehntausend Gulden, die Ernst seiner Frau jährlich für die Haushaltsführung genehmigt hat, in Luises Augen bescheiden sind und längst nicht der Summe entsprechen, die sie aus ihrem eigenen Erbe beanspruchen kann – für die Lichtenberger sind es rosige Aussichten, eine zahlungskräftige Dame hohen Standes in St. Wendel zu wissen. Wo Hof gehalten wird, und sei es auch noch so bescheiden, fällt Arbeit an und es werden Dinge des täglichen Lebens benötigt, die aus der Stadt geliefert werden können.

Luise bezieht mit ihrer kleinen Reisegruppe das alte Amtshaus am Marktplatz. Nichts ist fertig, vorerst können nur die Schlafzimmer bewohnt werden. Immerhin stehen schon Betten darin, die aus Coburg herbeigeschafft wurden. Aber die Kälte kriecht durch alle Räume, es gibt keine Öfen, an denen man die von der widrigen Reise noch ganz klammen Finger wärmen könnte. An den kahlen Wänden fehlen Tapeten, die Zimmer sind klein und strahlen wenig Gemütlichkeit aus. Auch auf Schloss Rosenau waren die Räume im Obergeschoss bescheiden, die sie anfangs mit Ernst nach der Eheschließung bewohnt hatte. Aber sie waren viel freundlicher erschienen, und glücklich die Stunden, die sie dort zugebracht hat. Als Luise sich in ihrer neuen Bleibe umschaut, fließen die Tränen. Amalie versucht zu trösten, doch sie ist nicht die Adressatin des Kummers. Wüsste Ernst von den erbärmlichen Umständen an diesem Ort, denkt Luise, würde er vielleicht Mitleid mit ihr haben und sie könnte ihm versichern, dass ihr Gefühl für ihn sich nicht geändert hat und er für immer in ihrem Herzen bleiben wird.

Am zweiten Abend nach der Ankunft versammeln sich Bürger aus St. Wendel vor dem Amtshaus. Es sind vor allem alte Weiber, wären es junge gewesen, hätten sie sicher viel lieber ihrem Landesherrn die Aufwartung gemacht, da ist sich Luise sicher.25 Die Herren hat sie schon am Tag zuvor kennengelernt, wie immer und überall haben sie auch hier den Vortritt. Kuriose Figuren waren darunter, man musste an sich halten, nicht die Würde zu verlieren und in Lachen auszubrechen. Geflickte Hemden, wohin man blickte! Am dritten Abend nach Luises Ankunft versuchen die tapferen und wohl sehr neugierigen Bürger von St. Wendel, ihre zugezogene Herrschaft mit Fackeln und einer Theateraufführung aus dem Amtshaus zu locken – doch vergebens. Luise und ihre Begleiter haben andere Sorgen als vergnügliche Zerstreuung. Alle packen an, um die kargen Räume wohnlicher zu gestalten. Tapeten kleistern und aufkleben ist erst einmal das Wichtigste, denn etwas Farbe wird sich sicher günstig auf die gedrückten Gemüter auswirken. Auch Luise muss mit anpacken. Der Lohn der Mühe sind heftige Zahnschmerzen, sie hat sich erkältet, weil alle Türen und Fenster offen stehen. Mit einem lindernden Umschlag um den Kopf sitzt Luise nach getaner Arbeit am Tisch und schreibt an Ernst: „Bedaure mich etwas!“26 Auch die Mitbewohner im Amtshaus leiden: Amalie wird von Koliken geplagt, Speßhardt von der Gicht heimgesucht.

Doch bald schon sind die Zimmer wohnlicher. Es gibt einen Salon in der Farbe des Tausendschöns, ein gelbes Vorzimmer, ein blaues Empfangszimmer, ein graues Schreibbüro und ein rosa Ankleidezimmer. Das Schlafzimmer ist mit einer dunkelgrünen Tapete versehen und hat sogar ein eigenes Bad. Die Zeit vergeht mit Einräumen, anordnen und vor allem mit Rechnen. Luise ist entschlossen, keine Schulden zu machen und mit dem Wenigen auszukommen, das Ernst ihr zugestanden hat. Zum Beweis ihrer ungewohnten Bescheidenheit schickt sie ihm eine Aufstellung aller Ausgaben. In der Einöde fallen Extravaganzen weg und Eitelkeit scheint an die Dorfbevölkerung ohnehin verschwendet. So verbringt Luise die Abende zurückgezogen mit Amalie und Speßhardt, sie plaudern und lesen, an den wärmeren Tagen fahren sie spazieren. Schnell findet sich auch ein Koch. Der kleine Conrad Müller ist fast noch ein Kind, gibt sich aber sehr viel Mühe. Und er ist ein mutiger Junge – kaum ist er angekommen, rettet er schon einen Mann vor dem Ertrinken. Einem armen Kind schenkt er sein zweites Paar Socken. Das sind nun die rühmlichen Ereignisse, die für Luise aus St. Wendel berichtenswert sind.27

In diesem Brief an Ernst, noch in Coburg verfasst, sucht Luise sich zu verteidigen, in der Hoffnung, ihn wieder zu gewinnen: „Deine Briefe konnten nicht anders als mich tief betrüben, so wie der Abschied am gestrigen Abend. Auch mir wird fortan kein Glück blühen, doch bleibt mir das Bewußtsein trotz allem Schein der gegen mich ist, nicht so schlecht wie du glaubst gehandelt zu haben, und dieß nehme ich mit …“

Die Verstoßene schreibt lange Briefe an Ernst, der sich wie immer um diese Jahreszeit auf seinem Jagdschloss in Rodach aufhält. Luise hat diesen stillen heiteren Ort geliebt und war stolz, als Ernst sie zu Anfang ihrer Ehe auf die Pirsch mitnahm. Der Schwiegermutter war das ein Dorn im Auge, ebenso wie Luises lustiges Beisammensein mit all den jungen Kavalieren, die ihr Mann dort um sich versammelte. Die Schwiegermutter hatte ihren Sohn in scharfem Ton davor gewarnt, seine junge Frau nicht mit den Herren allein zu lassen. Den ganzen Tag sei er abwesend, während Luise sich mit dieser überflüssigen Horde vergnügen könne, ungeniert und verzückt. Es genüge nicht mehr, sie nur zu besserem Benehmen zu ermahnen, sie brauche eine strenge Hand. Und natürlich erinnerte Auguste an die immensen Kosten, die durch die vielen Jagdgesellen entstünden. Nur Ausgaben habe die Heirat mit Luise verursacht, aber welchen finanziellen Nutzen bringe sie ein? Die Schwiegermutter wollte alles unternehmen, um Ordnung und Sitte wiederherzustellen, notfalls mit Gewalt. Sie wagte es sogar, Luise einen unartigen Kobold zu schelten!28

Wie immer in den Jahren ihrer Ehe schwankt Luise auch jetzt noch zwischen Anpassung und Rebellion. Sie will Ernst beruhigen, ihm beweisen, wie friedlich und bescheiden sie in St. Wendel zu leben gedenkt. Und dennoch ist sie entschlossen, sich gegen die Bevormundung und gegen die Trennung von ihren Kindern zu wehren. Es kränkt sie, dass Ernst auf ihre langen Briefe nicht ausführlich antwortet, sie manchmal sogar unbeantwortet lässt. So sucht sie Hilfe bei ihrer Schwägerin Sophie, in der Hoffnung, eine Fürsprecherin in ihrer misslichen Lage zu finden. „Ich lebe hier ganz still und einsam, ein Tag gleicht dem anderen, sodaß ich oft das Datum nicht weiß, etwas karg ist das tägliche Brodt, und Einschränkungen aller Art sehe ich mich genöthigt zu machen“, schreibt Luise.29 Sie appelliert an die freundschaftlichen Gefühle ihrer Schwägerin, die ihr unter den sechs Geschwistern ihres Mannes besonders nahesteht. „Wie soll ich meine theure, liebe Schwester, den süßen Namen erlaubst du mir gewiß, Worte finden, um dir meine Dankbarkeit für die viele Güte, Milde und Nachsicht auszudrücken, die du mir bisher bewießen. Glaube mir, ich erkenne sie und fühle tief deine edle Freundschaft. Ach, es thut so wohl, da wo man fehlte und sich nun streng verstoßen von Allem was man liebte sieht, zu stolz ist um zu bitten, ein Wesen zu finden daß schonend urtheilt, sich gleich bleibt und milde verzeiht.“30 Luise fleht Sophie an, sich bei Ernst für sie zu verwenden. Immer wieder fordert sie Nachrichten von ihren Kindern ein, doch sie stößt auf taube Ohren. Was ihr aus Coburg beschieden wird, ist niederschmetternd: An ein Besuchsrecht ist gar nicht mehr zu denken, nicht einmal Bilder der Kleinen will man ihr schicken. Luise tröstet sich mit Lektüre und Korrespondenz, immer in der Hoffnung, wenigstens auf Umwegen zu hören, wie es ihren Söhnen Ernst und Albert in der Heimat ergeht.

Schon bald wird der Ton ihrer Briefe an den Ehemann in Coburg schärfer. Die Rolle der Bittstellerin liegt ihr ohnehin nicht, sie fordert Anteile aus dem Vermögen, das ihr in ihren Augen als letzter Erbin des Hauses Sachsen-Gotha-Altenburg zusteht. Aus Coburg kommt kein Zeichen einer möglichen Annäherung, ganz im Gegenteil. Niemand scheint Luise zu vermissen, niemand besucht sie, niemand hört sie an. Auch Leopold nicht, was Luise besonders schmerzt. Der jüngere Bruder ihres Mannes ist ihr Favorit unter den Schwagern. Er ist groß gewachsen und gutaussehend, dazu noch sehr gescheit und weltläufig. Ein Diplomat, dem eine blendende Karriere auf der internationalen Bühne zugetraut wird. Luise war stolz, als Leopold sie mit seiner Aufmerksamkeit ehrte. Immer freundlich, immer um ihr Wohl und ihr Glück besorgt. Oft schrieb sie ihm lange Briefe, wenn er abwesend war, schüttete ihr Herz aus und hoffte, in ihm den Beschützer gefunden zu haben, der für ihre Rechte einträte. Doch nun, in der Not, in der sie eines Fürsprechers mehr bedarf denn je, sieht sie sich auch von Leopold im Stich gelassen.

Luise wird nie wieder nach Coburg zurückkehren. Eine Zeit lang wird sie in St. Wendel ein zurückgezogenes Leben führen, ohne je ein Zeichen der Versöhnung zu empfangen. Weder ihr Gatte noch ihre Stiefmutter Karoline lassen sich von ihrer Bitte um Vergebung milde stimmen. Eine harte Strafe für eine sehr junge Frau, die einer ehrgeizigen Dynastie Erben geboren hat und die Möglichkeit bietet, dem verarmten und machtpolitisch uninteressanten Herzogtum Coburg zu neuem Glanz zu verhelfen. Durch ihr Erbe, das auf ihren Ehemann Ernst übergeht, wird das einflussreiche Haus Sachsen-Coburg und Gotha entstehen, das durch seine geschickte Heiratspolitik in die wichtigsten Königshäuser Europas aufsteigt.

Die junge Luise versteht wohl, wie wichtig ihre beiden Söhne Ernst und Albert für das Fortkommen der Coburger sind. Was sie nicht überblicken kann, sind die diplomatischen Ränkespiele, die diesen Erfolg gefährden. Die lebenslustige und naive Herzogin führt einen Kampf um ihr persönliches Glück, um die Liebe ihres Ehemanns und die Anerkennung bei Hofe. Sie wählt die Waffen, die den Frauen ihrer Zeit zur Verfügung stehen: Manipulation, Provokation und Rebellion. Damit stößt sie, ohne die Tragweite zu ahnen, mitten in eine Familienfehde zwischen ihrem Ehemann Ernst und ihrem Schwager Leopold, die in den Jahren 1823 und 1824 ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Die beiden Brüder wechseln „donnernde und blitzende“31 Briefe, in denen sich ein Bruch zwischen ihnen abzeichnet. Was war geschehen? Der Skandal um Madame Panam, der jahrzehntelang schwelte, war aufgebrochen, an die Öffentlichkeit gelangt und nicht mehr einzudämmen. Die geschwätzige Geliebte, die Ernst mit dem angeblich unehelichen Sohn Ernest erpresst, veröffentlicht nach langen Androhungen schließlich ihre Memoiren, die zu einem Verkaufsschlager werden – von Weimar bis Wien, von Paris bis London werden die Coburger zum Gespött.

Die Schmähschrift, die 1823 zeitgleich in der französischen und in der britischen Hauptstadt erscheint, trägt den Titel: „Mémoires d’une jeune Grecque“, Memoiren einer jungen Griechin. Als Autorin zeichnet Madame Pauline-Adelaide Alexandre Panam, die angebliche Geliebte Ernsts I. von Sachsen-Coburg. Das Buch ist eine Sensation, denn zum ersten Mal werden Details dieses Skandals bekannt, der längst als Gerücht den Weg in die Salons der feinen Gesellschaft gefunden hatte. Die Erzählerin mit dem Pseudonym Madame Panam legt vermeintliche Beweise für eine Affäre mit Ernst vor und bezichtigt ihn krimineller Machenschaften. Die Vorwürfe gegen ihn reichen von Vernachlässigung über Vergewaltigung einer Minderjährigen bis hin zum Mordversuch. Pauline, wie die schöne junge Griechin in den Memoiren heißt, schildert abenteuerliche Erlebnisse auf ihrer Reise nach Coburg, wohin sie dem Herzog nach ihrer leidenschaftlichen Begegnung in Paris folgte. Sie hat sich zum Schutz vor Übergriffen als Mann verkleidet, doch in der Kutsche löst sich ihr langes Haar und die Mitreisenden werden neugierig. Nach ihrem Schicksal befragt, bricht sie in Tränen aus. Fast noch ein Kind ist sie, ohne Beschützer, den Nachstellungen der Männer ausgeliefert. Auf der Reise durch Deutschland, so erzählt Pauline in den Memoiren, muss sie sich gegen unzählige Attacken kopflos verliebter Verehrer zur Wehr setzen, bis sie sich endlich in Coburg sicher glaubt. Doch hier erfährt sie nichts als Ablehnung. Schon der Anblick der altertümlichen Stadt lässt sie erschaudern: enge Gassen, heruntergekommene Häuser, Türen ohne Schliff – vergleichbar mit den abscheulichsten Orten Frankreichs. Ihre Kutsche nimmt den Weg durch schmutzige Straßen mit schlecht verlegtem Kopfsteinpflaster zum Coburger Schloss, wo sie von zwei fetten Ratten erwartet wird. Die Leser der Schauergeschichte haben keine Schwierigkeiten, in den beiden Nagetieren die Brüder Ernst und Leopold von Sachsen-Coburg zu identifizieren. Pauline, die auf die Liebe des Herzogs gehofft hat, wird abgewiesen, verfolgt und schließlich beinahe vergiftet. Mit Mühe kann sie sich und ihren Sohn aus den Fängen der Coburger Übeltäter befreien.

Ernst hatte seit 1815 versucht, das Erscheinen der Memoiren Madame Panams zu verhindern. Obwohl er die Vaterschaft des unehelichen Kindes abstritt, zahlte er über das Bankhaus Rothschild erhebliche Summen an die ehemalige Geliebte aus, in der Hoffnung, den kleinen Ernest in die Obhut seiner Familie nehmen zu können – sehr zum Ärger seines Bruders Leopold, der mehrere Rechtsgutachten einholen ließ, um die Frage auszuloten, wie die erpresserische Angelegenheit zu beenden sei. Doch Ernst lässt sich nicht belehren, denkt über juristische Schritte nach, ignoriert alle Mahnungen, schließlich ist er das Oberhaupt der Coburger. Leopold, der in London lebt, schäumt vor Wut. Er fürchtet um seine vielversprechende diplomatische Karriere. Das Vorwort zur englischen Ausgabe der Panam-Memoiren ist voller peinlicher Anschuldigungen, die die politische Tragweite der Affäre Herzog Ernsts unterstreichen. Das außergewöhnliche Schicksal der abgewiesenen Geliebten, das Leid, das sie ertragen musste, sei ohne Beispiel, heißt es darin. Auf dem Kontinent, so behauptet der Verfasser des Vorworts32, habe ihre Erzählung bereits eine mächtige Wirkung erzielt. Vor allem in der französischen Hauptstadt, wo sich das Gefühl gemeinschaftlichen Mitleidens erhalten habe, glaube man der unschuldigen Pauline. Jeder Zweifel an der Wahrhaftigkeit ihres Berichts sei undenkbar. Die haarsträubenden Vorfälle, die sie mit dem regierenden Herzog von Coburg erlebt haben will, nötigten das Publikum geradezu, sich auf ihre Seite zu schlagen. Was Pauline schildere, erinnere an die Schauerromane der in England so beliebten Schriftstellerin Ann Radcliffe, sodass dem Verfasser des Vorworts während seiner Arbeit an der Übersetzung der Memoiren die Haare zu Berge gestanden hätten, so sehr fühlte er sich in mittelalterliche Zustände zurückversetzt. Tatsächlich erinnert das Szenario an unzivilisierte Zeiten: Die unschuldige Pauline muss damit rechnen, ins Verließ gesperrt zu werden, sie sieht sich der Verfolgung und dem Tod durch den Dolch ausgesetzt, schließlich wartet auch noch der Giftkelch auf sie – alles Beweise für die rückständige Lebensart des Coburger Herzogs, der ihr nach dem Leben trachtet. Sein liederliches Verhalten, so der Verfasser des Vorworts, sei seines Wissens mit nichts vergleichbar, was sich jemals in Britannien zugetragen habe. Voller Abscheu müsse man die Stimme erheben gegen den fürstlichen Verführer und eintreten für das unschuldige Opfer. Das Publikum sei das beste Tribunal.

Das Urteil der Leser, so fürchtet Leopold, wird sich gegen die Coburger richten, auch wenn die Schilderungen der Pauline Panam so übertrieben wirken, dass sie kaum glaubhaft erscheinen. Ernsts Bruder empört sich nicht aus moralischen Gründen über den Skandal im eigenen Haus, denn Mätressen zu haben, gehört in Adelskreisen zum guten Ton. Es ist die Unfähigkeit Ernsts, mit den Anschuldigungen angemessen umzugehen, die Leopold in Rage bringt. In den Schaltzentralen europäischer Macht läuten die Alarmglocken. Die Coburger Affäre beschäftigt illustre Kreise: Österreichs Fürsten Metternich ebenso wie den französischen Schriftsteller Victor Hugo, das Bankhaus Rothschild ebenso wie den Hof in London, die deutschen Herzöge und Fürsten, einen berühmten Astronomen und natürlich die sächsische Verwandtschaft. Bei den Methoden, die zum Einsatz kommen, sind die Beteiligten nicht zimperlich. Es wird intrigiert, spioniert, genötigt, verleumdet und erpresst. Die aufkeimende Presse und die öffentliche Meinung sollen manipuliert oder mundtot gemacht werden. Als kurz nach Bekanntwerden des Panam-Skandals die Ehe von Ernst und Luise scheitert, werden beide Ereignisse von den Zeitgenossen miteinander in Verbindung gebracht. Alles scheint zusammenzupassen: Ernst ist mit den Folgen seiner Affäre beschäftigt, Luise fühlt sich vernachlässigt und sucht Zerstreuung bei den jungen Offizieren am Hof, der Ehemann ist gehörnt und verstößt die untreue Gattin, das Volk rebelliert und stellt unangenehme Fragen. Man beginnt zu rechnen. Wann wurde der zweite Sohn Albert geboren? 1819 – war da der Skandal um die Panam nicht schon in aller Munde? Gab es nicht schon Gerüchte, um die Ehe des Herzogspaars sei es schlecht bestellt? Unwahrscheinlich, dass Luise zu dieser Zeit gänzlich unwissend war. Und wenn es denn Fehltritte ihrerseits gab, war es auch nicht ausgeschlossen, dass Ernst I. gar nicht der leibliche Vater des Prinzen Albert war.

Trotz aller Versuche der Coburger, den Skandal aus der Welt zu schaffen, erhebt dieses Gespenst der illegitimen Zeugung Alberts immer wieder sein Haupt. Es ist die Achillesferse des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha, das schmutzige Familiengeheimnis, das in Kneipen und Boudoirs, in Salons und Wohnzimmern verhandelt wird. Wie in einem Brennglas konzentrieren sich zentrale Konflikte des 19. Jahrhunderts – die Rechte und Freiheiten des aufstrebenden Bürgertums, die sich Bahn brechen, die revolutionären Aktionen republikanischer Aktivisten, die von Frankreich aus Europa erfassen, die reaktionären Bollwerke, die von den herrschenden Fürsten des Ancien Régime in Stellung gebracht werden – im Schicksal der kleinen Fürstin Luise aus dem Haus Sachsen-Gotha-Altenburg, die von diesen Zusammenhängen nichts ahnen kann. Als 1824 die Coburger Bürger den Aufstand wagen und sich gegen ihren Herzog stellen, ist das Maß voll. So findet sich Luise völlig überraschend in einer Kutsche wieder, die sie in die Verbannung bringt. Ein Akt der Willkür ihres Ehemanns, angeordnet in der Hoffnung, den Skandal so ein für alle Mal beerdigen zu können.