Читать книгу Die Schand-Luise - Ulrike Grunewald - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1. Totenrast in Pfeffelbach

ОглавлениеEs ist das Jahr 1846. Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, Prinzgemahl Queen Victorias, lässt in der preußischen Provinz nach dem Leichnam seiner Mutter Luise suchen. Sie hat ihn verlassen, als er fünf Jahre alt war, und bis zu ihrem Tod hat er sie nicht wiedergesehen. Nun liegt ein Skandal in der Luft, der mit ihrem Namen in Verbindung steht. Albert muss wissen, wo seine Mutter begraben ist, um Unheil von der britischen Monarchie abzuwenden.

Justizrat Georg Knauer ist ein sorgfältiger Mann. Er weiß, es kommt auf die richtigen Maße an, will er seinen geheimen Auftrag ordentlich erfüllen. Seit er den Brief aus der herzoglichen Verwaltung in Coburg erhalten hat, ist er schon einige Male in Pfeffelbach gewesen. Wie immer hat er sich auch an diesem Februartag im Jahr 1846 die Schlüssel zu der kleinen, baufälligen Kirche vom hiesigen Pastor Isaak Jakob Hepp aushändigen lassen, der in den letzten Wochen zu seinem wichtigsten Komplizen geworden ist. Als gottesfürchtiger Mann will der alte Hepp unter allen Umständen das Richtige tun. Zum Segen für seine Gemeinde, für den jungen Herzog von Coburg und dessen Bruder, den Prinzen Albert – und für deren verstorbene Mutter, die arme Herzogin Luise. Immer wieder hat der Pastor in seinen Unterredungen mit Knauer betont, wie sehr ihm das Andenken an die selige Fürstin am Herzen liegt. Seit dem Sommer 1832 schon ruht ihr Leichnam fast vergessen in seiner bescheidenen Kirche, die mitten im idyllischen und etwas abseits gelegenen Dorf Pfeffelbach steht, in einem Nebental des Flüsschens Glan im Bezirk Baumholder.

So malerisch die Gegend auch anmutet, das Gotteshaus ist in einem bedauernswerten Zustand und droht, bald vollends zu verfallen. Justizrat Knauer hat auch dieses Mal die vierstündige Kutschfahrt von St. Wendel nach Pfeffelbach ohne Murren auf sich genommen, obwohl die Straßen durch das anhaltende Tauwetter aufgeweicht sind. Er hat den Auftrag des Herzogshauses übernommen, nun will er ihn, so gut es ihm möglich ist, ausführen. Viel Zeit bleibt ihm nicht mehr für seine Unternehmung, da bereits Gerüchte über einen möglichen Abtransport der Leiche Herzogin Luises im Dorf die Runde machen. Obwohl er um größte Diskretion bemüht ist, scheint es sich herumgesprochen zu haben, dass das herzogliche Haus seit Dezember des vorangegangenen Jahres mit Pfarrer Hepp in Verhandlungen steht. Auch ahnen die Dörfler schon, dass es dabei um den Leichnam in ihrer Kirche geht.

Knauer weiß, mit welchem Menschenschlag er es hier zu tun hat: nicht besonders gebildet oder gar aufmüpfig, aber aufgeweckt und stets auf ihren Vorteil bedacht – so schätzt er die Pfeffelbacher ein. Sie sind durchaus in der Lage, für ihre Interessen einzustehen. Knauer ist gewappnet, er muss auf der Hut sein, wenn er keinen weiteren Gerüchten Vorschub leisten will. Wie heikel die Angelegenheiten des Herzogshauses sind, hat er während seiner Laufbahn oft genug erfahren. In Coburg geboren, war Knauer im Mai 1825 nach St. Wendel übergesiedelt, arbeitete als Friedensrichter und bewohnte das Haus seines Schwiegervaters am Schlossplatz. Er hatte die verbannte Herzogin Luise gekannt, die aus Coburg fortgejagt worden war und in St. Wendel Quartier bezogen hatte, nahm an ihrem Schicksal lebhaft Anteil und war sogar Augenzeuge ihrer unwürdigen Beisetzung in Pfeffelbach gewesen.

Jetzt, fast dreizehn Jahre später, kommt endlich Bewegung in die Angelegenheit, die der Gemeinde schon so lange auf den Nägeln brennt. Vergebens hatte sich Pfarrer Hepp mit Briefen und einer Denkschrift an den Prinzen Albert gewandt, die eigens in dessen Privatresidenz Osborne House auf der Isle of Wight gebracht worden waren, doch von dort hatte man ihm nur die kalte Schulter gezeigt.1 Den Gemahl der mächtigen Queen Victoria, so glauben die Pfeffelbacher seither, scheint es überhaupt nicht zu interessieren, dass der Sarg seiner Mutter in ihrem armseligen Dorfkirchlein in der preußischen Provinz verrottet und zu einem öffentlichen Ärgernis zu werden droht. Niemand aus der vornehmen herzoglich-coburgischen Familie hat sich je die Mühe gemacht, auch nur einmal nach dem Rechten zu sehen. Die Herzogin Luise, die von den Menschen in St. Wendel so geliebt und verehrt worden war, scheint von ihren Angehörigen ganz vergessen worden zu sein. Vielleicht will man sich aber auch nicht mehr mit ihr abgeben, weil sie zu Lebzeiten für so viel Unruhe gesorgt hatte. Nur ab und zu kommen ein paar versprengte Engländer ins Glantal, um nach der letzten Ruhestätte der Schwiegermutter ihrer Queen zu forschen, nach den Wurzeln ihres Königshauses mit dem deutschen Namen Sachsen-Coburg und Gotha. Vielleicht treibt sie aber auch einfach nur die Neugier hierher, weil die Gerüchte um die möglicherweise illegitime Zeugung Alberts niemals ganz verstummt sind. Doch so sehr die wenigen Interessierten auch suchen, das Grabmal Luises ist nur schwer zu finden. Nicht einmal eine Inschrift weist darauf hin.

Im Jahr 1844, nach dem Tod des alten Herzogs Ernst, hatte Knauer den ersten Brief in der Angelegenheit Luise erhalten, unterzeichnet vom Präsidenten des herzoglichen Privatkabinetts, dem Geheimen Oberfinanzrat Schnür. Darin wurde er gebeten, Erkundigungen über den Verbleib des Leichnams einzuziehen. Für diese Aufgabe schien Knauer der richtige Mann, kannte er doch die Verhältnisse sowohl in Coburg als auch in St. Wendel und Umgebung bestens. Was ihn damals wirklich erstaunte, war nur die Tatsache, dass man ihn bat, in Sulzbach zu suchen, nicht in Pfeffelbach. Offensichtlich hatten die Söhne der Herzogin keinerlei Kenntnis darüber, wo ihre Mutter begraben lag. Tiefgreifend musste das Zerwürfnis gewesen sein und groß die Gefahr, die von Luise auch nach ihrem Tod noch ausging. Das erklärte auch die Vorsicht, zu der Knauer in dem herzoglichen Schreiben ermahnt wurde: „Es kommt hierbei darauf an zu wissen, ob diese Aufbewahrung auf einer in aller Beziehung würdige Weise stattfindet, und was etwa geschehen könnte, wenn dies nicht vollständig der Fall sein sollte, ob irgend Schwierigkeiten wegen ihrer Belassung daselbst vorwalten, auch wem namentlich die Kirche gehört, in welcher sich das Leichengewölbe befindet, von welcher Beschaffenheit ihre Gruft ist und ob auch andere Leichen daselbst aufbewahrt werden.“2 Immer ist es Schnür, der die schriftlichen Anweisungen des Herzogs Ernst II. von Coburg übermittelt. Dieser hat 1844 die Regentschaft von seinem Vater übernommen, dem ersten Ehemann der verstoßenen Herzogin Luise. Seit jener Zeit hat man die Suche nach ihrer Leiche vorangetrieben.

Knauer ist im Umgang mit fürstlichen Angelegenheiten geschult und kann zwischen den Zeilen lesen. Er weiß, vor welchen Schwierigkeiten sich die Söhne Luises fürchten. Während der Verhandlungen mit Pfarrer Hepp hat er selbst so seine Erfahrungen mit den Dörflern gemacht.

Schon früh in den Gesprächen hat der Pfarrer auf die „Kirchspielkinder“, die Gemeindemitglieder, hingewiesen, denen allein das Recht zustehe, das Gotteshaus zu nutzen. Ob sie auch in der Zukunft damit einverstanden seien, die Leiche der Herzogin Luise dort zu dulden, sei fraglich. Man spiele mit dem Gedanken, die Überreste der Verblichenen auf den Friedhof zu bringen und dort zu verscharren. Würde erst einmal der Pfarrer, der ja nun schon ein alter Mann war, das Zeitliche segnen, wäre es vorbei mit dem besonderen Schutz für die Schwiegermutter der englischen Königin. Es sei denn, die hochwohlgeborenen Erben der Frau Herzogin zeigten sich großzügig und setzten die Gemeinde durch eine reichliche Geldspende in den Stand, das Grabmal und die Kirche aufwendig zu restaurieren. Da es in der Gegend durchaus nicht üblich ist, Leichen in Kirchen beizusetzen, fürchtet Justizrat Knauer nicht ganz grundlos um die Totenruhe Luises. Noch deutlichere Hinweise, dass die Sache mit Geld zu regeln sei, erhält er bei weiteren Gesprächen mit Pfarrer Hepp. Dieser macht geltend, auf eigene Rechnung und auf eigene Verantwortung für die Beisetzung der Herzogin gesorgt zu haben, da sich damals niemand um eine letzte Ruhestätte gekümmert hätte, nicht das Haus Sachsen-Coburg und Gotha und auch nicht der zweite Ehemann von Luise, der Graf Pölzig. Die Herrichtung der Grabstätte und die Bewirtung des Leichengefolges sei vollständig durch Hepp bezahlt worden. Er habe sich dazu verpflichtet gefühlt, da die Frau Herzogin sich vor ihrer Reise nach Paris und der Operation, der sie sich dort unterziehen wollte, persönlich an ihn gewandt hatte mit der Bitte, sich ihrer Leiche anzunehmen, sollte die Behandlung scheitern.

Die Gemeinde wie auch der Pfarrer Hepp haben in all den Jahren nicht die Hoffnung auf finanzielle Entschädigung aufgegeben. Schon früh hatte man sich aus Pfeffelbach mit der Bitte an den Prinzgemahl Albert gewandt, die nötigen Mittel für die würdige Gestaltung des Grabmals seiner Mutter zur Verfügung zu stellen. Als das Presbyterium der Gemeinde im November 1841 erfuhr, dass die Queen Victoria und der Prinzgemahl Albert zum zweiten Mal Eltern geworden waren, diesmal sogar mit einem Thronfolger gesegnet, hielt man die Zeit für gekommen, die delikate Angelegenheit an oberster Stelle vorzubringen. Am 9. Dezember, genau einen Monat nach der Geburt des Kronprinzen Albert Edward (später King Edward VII), kam das Presbyterium zusammen, um einen Brief an den Prinzen Albert aufzusetzen, den jüngsten Sohn ihrer so geschätzten, aber dennoch völlig vergessenen Herzogin, deren Leiche in ihrer Kirche langsam zum Problem wurde. Die Angelegenheit war heikel, deshalb beschlossen die Gemeindemitglieder, in einigen einleitenden Sätzen auf das jüngste erfreuliche Ereignis im Haus Sachsen-Coburg und Gotha einzugehen: „Die frohe Kunde, daß Erw. Königlichen Hoheit von der Königin, Höchstihrer Gemahlin Majestät, in dem Prinzen von Wales ein Erbe der väterlichen Tugenden und des mütterlichen großen Reiches geboren sey, hat ganz Großbritannien und auch das Festland mit inniger Theilnahme erfüllt, und ist auch über den Ocean in das von Erw. Königlichen Hoheit Vorfahren ehemals beherrschte Fürstenthum Lichtenberg gedrungen und wir, Höchstdemselben unbekannt, und dennoch durch alte, theure Bande verknüpft, wagen es Erw. Königlichen Hoheit zu diesem frohen Ereignisse ehrfurchtsvoll unsere Glück- und Segenswünsche darzubringen.“3 Der Thronerbe möge lieblich und herrlich gedeihen, so hofften die Pfeffelbacher in unterwürfigem Ton, um dann zur eigentlichen Sache zu kommen. Bei dieser Gelegenheit solle nicht unerwähnt bleiben, dass mit der Mutter des Prinzen Albert ja ein weiteres wichtiges Familienmitglied ebenfalls der Beachtung bedürfe, auch wenn sie nun schon zehn Jahre tot sei: „In solchen Zeiten, wo einer erhabenen Familie eine solche Wohltat zu Theil wird, wo einem Staate, dessen Gebiet sich über alle Welttheile erstreckt, ein künftiger Beherrscher und Vater geboren wird, da ist das wohlthätige fromme Herz noch mehr zum Dank und zur Pietät, und die milde Hand noch mehr zum Wohlthun geneigt. Und so bitten Erw. Königliche Hoheit wir voll Zutrauen und Hoffnung uns fürderhin in den Stand zu setzen, daß wir die Gruft der erhabenen Großmutter, und die Kirche, in welcher ihre Hülle ruht, anständig schmücken können, wie die Wiege des neugeborenen Enkels geziert ist, und uns zu diesem Zwecke eine milde Gabe zu reichen.“4 Das ehrerbietige Schreiben, so hoffen die Mitglieder des Gemeindevorstands voller Zuversicht, werde das Herz eines liebenden Sohnes rühren. Doch die Antwort ist Schweigen.

Als Knauer bei seinem Besuch im Februar 1846 die Pfeffelbacher Kirche wieder betritt, herrscht darin noch immer das ihm schon bekannte Durcheinander. Die niedrigen Schemel, die den Gläubigen als Sitzplatz dienen, sind im Kirchenschiff ohne erkennbare Ordnung verteilt, das Grabgewölbe unter der Kanzel ist in einem verwahrlosten Zustand. Das Tauwasser läuft an der Innenwand hinab, es riecht feucht und modrig und Knauer macht sich inzwischen zunehmend Sorgen, dass der hölzerne Sarg im Inneren der Gruft bereits in den Zustand der Fäulnis übergegangen ist. Bisher hat er davon Abstand genommen, die beiden ungleich großen Steinplatten über dem Einlass im Boden zu bewegen, möglicherweise würde das zu viel Aufsehen erregen. In welcher Verfassung sich der Leichnam Luises befindet, kann er deshalb nicht mit Sicherheit sagen, doch genau darüber möchte ihr ältester Sohn Ernst, der regierende Herzog von Coburg, ausdrücklich unterrichtet werden. Das Haus Sachsen-Coburg hat von Pfarrer Hepp die Herausgabe des Schlüssels zur Kirche verlangt, was die Mission Knauers nicht leichter macht. Die herzogliche Order erweckt Misstrauen im Gemeindevorstand, denn seit dem Verkauf des Sprengels Lichtenberg an Preußen haben die Coburger hier keine Befehlsgewalt mehr, und so stößt die Forderung erwartungsgemäß auf taube Ohren. Justizrat Knauer ist sich sicher: die Pfeffelbacher würden ihr Faustpfand niemals einfach so aus der Hand geben. Nun muss er also vor jedem neuerlichen Besuch der Gruft erst einmal um die Schlüssel bitten. Da der Justizrat ein diplomatischer Mann ist, sucht er nach Wegen, die angespannte Stimmung zu seinen Gunsten zu entschärfen, denn ohne die Diskretion und das Wohlwollen der Gemeinde wäre sein Vorhaben zum Scheitern verurteilt.

Bei seiner letzten Unterredung mit Pfarrer Hepp in dessen Wohnstube im Januar hatte Knauer versucht, herauszufinden, wie es möglich wäre, dessen Auslagen und seine Bemühungen angemessen zu vergelten. Er hatte den Kirchenmann gebeten, seine Aufwendungen schriftlich zusammenzufassen, damit sie an die Herzogliche Hauptkasse weitergeleitet werden könnten. Doch der Justizrat, mit der Mentalität der einfachen Menschen auf dem Land gut vertraut, spürt, dass es noch um etwas anderes geht als nur um Geld. Hepp, ein Junggeselle in den hohen Siebzigern, ist nicht auf Almosen angewiesen. Er hat keine Erben und die Ausstattung seiner Wohnung lässt auf einigen Wohlstand schließen. Der Pfarrer sei auf seinem abgelegenen Dorf nicht verbauert, berichtet Knauer nach Coburg, sondern habe gut mit dem Zeitgeist Schritt gehalten. Seine literarische Ausbildung beschränke sich nicht allein auf das theologische Fach, sondern erstrecke sich auch auf die Naturlehre und die Botanik. Seine Mineralien- und Insektensammlungen sowie das Kabinett ausgestopfter Vögel und kleinerer Säugetiere seien beachtlich. Der Hüter der Luise-Gruft ist also nicht zu unterschätzen. Ein Ehrenmann, der sich seiner Fähigkeiten durchaus bewusst ist, ohne in Selbstlob zu verfallen. Vielleicht, so denkt Knauer, ließen sich die Verhandlungen rascher zum Ziel führen, wenn eine Verleihung des Sächsischen Hausordens in Aussicht gestellt werden könnte.

Auch werden bereits Summen besprochen, die die Gemeinde zufriedenstellen und zur Herausgabe des Leichnams verleiten würden, ohne die ganze Angelegenheit an die große Glocke zu hängen. Der Abtransport von Luises Sarg kann unmöglich vor der gesamten Dorfbevölkerung geheim gehalten werden. Die Pfeffelbacher müssen einverstanden sein, und Knauer hofft, den Einfluss Hepps auf die Bevölkerung für sich nutzen zu können. Knauer wähnt sich schon auf sicherem Terrain, doch er hat nicht mit der Magd Dorothea gerechnet. Zwar hat der Pfarrer seine Schäfchen im Griff, aber es ist der „Hausimperativ“, wie der Justizrat die Wirtschafterin tituliert, die ihrerseits den zölibatären Hepp bevormundet und sich ungefragt in die ohnehin schon heiklen Gespräche einmischt.

„Während ich mit Hepp in dessen Studierzimmer vertraulich mich unterhielt, trat die gebietende Hausdirigentin in das Zimmer“, schreibt Knauer an den Coburger Finanzverwalter Schnür. „Sie beschäftigte sich am Ofen. Der Faden unserer Unterhaltung hatte einen Punkt berührt, an dessen Geheimhaltung gegen Dritte mir gelegen war. Da diese Person sich nicht, wie ich erwartete, zurückzog, so nahm ich einen gleichgültigen Gegenstand im Gespräch auf.“ Doch die Magd lässt sich nicht auf eine falsche Fährte führen. Sie hält dem Justizrat entgegen: „Ich will dem Herrn Inspektor gesagt haben, daß die Leute im Dorf die Leiche der Frau Herzogin nicht unter 1200 Gulden oder wenigstens 1000 Gulden herausgeben wollen.“ Knauer ist mehr als befremdet angesichts dieser übertrieben anmutenden Forderung, die seine schlimmsten Befürchtungen nährt, mit Luises Leiche solle ein Kuhhandel betrieben werden. Hat er bis zu diesem Moment noch gehofft, die Dörfler mit zweihundert Gulden abspeisen und den Pfarrer mit einem Orden beehren zu können, so ist nun womöglich mit einer für das Herzogshaus kostspieligen Erpressung zu rechnen. Der Coburger Unterhändler fasst sich schnell und entgegnet der Magd: „Soweit wird es nicht kommen; wenn nun die Prinzen ihre Mutter zu Pfeffelbach beruhen lassen wollen, und es ist noch nicht gesagt, daß die Leiche wirklich fortkommt, so erhält die Gemeinde garnichts. Laß sie den Herrn Inspektor sorgen, und gehe sie hübsch in die Küche.“

Als sich der „Hausimperativ“ nach dieser unterschwelligen Drohung wortlos entfernt hat, ist sich Knauer sicher, einen mächtigen Eindruck hinterlassen zu haben. Nun wird es sich im Dorf herumsprechen, dass die Gemeinde gut beraten ist, Zurückhaltung zu üben, könnte doch allzu forsches Verlangen zum Abbruch der Verhandlungen führen. Auch hofft Knauer, mit dieser eindeutigen Warnung das allgemeine Geschwätz in Schach zu halten, da er fürchtet, mit dem Versetzen des Leichnams werde vieles von dem eröffnet werden, „was im Schoß der Vergangenheit ruht. Es könnte aber so eingerichtet und besorgt werden, daß wenig der Publizität oder garnichts derselben anheim fiele“, berichtet er nach Coburg.5 Nach dem unerfreulichen Auftritt der Magd ist Eile geboten. Da Knauer nicht weiß, ob in der Gruft auch noch andere Verstorbene liegen, besteht zudem die Gefahr, dass der Sarg verwechselt und die falsche Leiche nach Coburg in die Familiengruft überführt wird. An den Oberfinanzrat Schnür schreibt er: „Ich kenne den Sarg von Holz, welcher den kleinen Sarg umgibt, … und würde daher die Identität wenigstens insoweit verbürgen können, daß derselbe Sarg weiter versetzt werden würde, welcher von Paris nach St. Wendel kam.“6

Aus Coburg kommt kurz darauf die Anweisung, mit den Vorbereitungen zum Abtransport Luises zügig fortzufahren. Justizrat Knauer untersucht zunächst die Gruft und notiert die ungefähren Maße des Sarges. Von der Eingangstür an der Nordseite muss er das Kirchenschiff vollständig durchqueren, um zur Grabstätte der Herzogin zu gelangen. Unter der Kanzel befindet sich der Einlass zu einer Vertiefung im Boden. Knauer beschreibt seine Eindrücke in einem Brief an den Geheimen Oberfinanzrat Schnür: „Diese Stätte bildet einen viereckigen Behälter – Gruft kann er nicht genannt werden – in dem inneren Teil der Kirche. Die Wände dieses Behälters sind (was ich bei der Beisetzung der sterblichen Hülle der Geschiedenen selbst sah) auf drei Seiten mit Steinen ummauert, die vierte Seite bildet die Grundmauer der Kirche. Die Tiefe des Behälters mißt 4 Schuhe. Solcher ist bedeckt mit 2 steinernen Platten, welche nicht hervorstehen, sondern in gleichem Niveau liegen, wie die anderen Platten, mit welchen das Innere der Kirche bedeckt ist.“7

Nach eingehender Untersuchung des ärmlichen Bodenlochs entscheidet Knauer, es bei einer Schätzung der Maße des Sarges zu belassen und die Deckplatten nicht mehr zu bewegen. Wie Pfarrer Hepp ist auch er inzwischen der Ansicht, es sei besser, keinen weiteren Staub aufzuwirbeln, was durchaus in doppelter Hinsicht zu verstehen ist. Denkbar sei nur eine Bergung des Leichnams in aller Stille, die Öffentlichkeit, so Knauers Empfehlung, müsse unter allen Umständen von den Vorgängen in der Kirche ausgeschlossen werden. Bald ist auch Einigung über die Entschädigung der Gemeinde erzielt, die Pfeffelbacher werden sich mit zweihundert Gulden zufrieden geben.

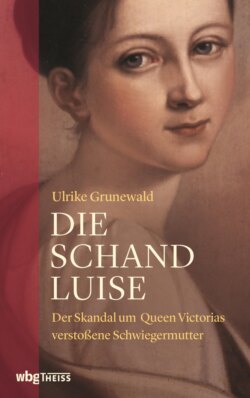

Prinz Albert war keineswegs ohne Gefühle für seine Mutter, ganz im Gegenteil. Ihren Verlust hatte er nie verwunden. Als 1840 seine erste Tochter geboren wurde, ließ er sie auf die Namen Victoria Adelaide Mary Louisa taufen, „Luise nach Alberts verstorbener Mutter“, wie Queen Victoria in ihrem Tagebuch notierte.8 Nur wenige Monate zuvor, am 26. August, hatte die schwangere Victoria ihm zu seinem 21. Geburtstag ein besonderes Geschenk überreicht, ein Gemälde, das seine Mutter Luise darstellte. Victorias und Alberts gemeinsamer Onkel Leopold hatte es aus seinem Besitz in die Hände der jungen Königin gegeben.9 Das Porträt Luises stammt von dem berühmten Wiener Maler Josef Grassi, es betont ihre Unschuld und Jugend durch ihren offenen Blick, die rosigen Wangen und den sanft geschwungenen Mund.

Das braune Haar ist nach der Mode im Nacken zusammengefasst und dort von einem Amorpfeil gehalten, ein keckes Detail, die naive Anmutung der Dargestellten brechend, vielleicht ein Hinweis darauf, dass in diesem Leben auch Liebe im Spiel war. Luise selbst schenkte das Gemälde ihrem Schwager Leopold, der es bis zur Übergabe an seine Nichte Queen Victoria in seinem Haus in Claremont in Ehren hielt. Wie eng die Verbindung zwischen Leopold und Luise, zwischen Leopold und Albert wirklich war, zeigt sich nicht zuletzt in den fortgesetzten und schließlich erfolgreichen Bemühungen des Onkels, den Ehebund zwischen seinem Neffen und dessen britischer Cousine zu stiften.

Porträt Luises von dem berühmten Wiener Maler Josef Grassi. Das Gemälde befand sich zunächst im Besitz von Alberts Onkel Leopold, bis Queen Victoria es ihrem Ehemann zum 21. Geburtstag schenkte.

Queen Victoria war erst achtzehn Jahre alt, als sie den Thron Großbritanniens bestieg. Als Thronfolgerin war ihr die persönliche Freiheit schon in Jugendjahren von ihrer überfürsorglichen Mutter Victoire in hohem Maß beschnitten worden. Sie sorgte sich um das Wohl ihrer Tochter, weil auch ihre eigene Zukunft am britischen Hof davon abhing. So durfte Victoria nur an der Hand einer erwachsenen Person Treppen steigen und musste noch bis kurz vor der Krönung im Zimmer ihrer Mutter schlafen. Kaum war Victoria Königin, brachte ihr engster Berater, Premierminister Lord Melbourne, das Thema Heirat in seine täglichen Gespräche mit seiner Regentin ein, sehr zu deren Verdruss.10 Warum sollte ich in den nächsten drei oder vier Jahren überhaupt heiraten, fragte Victoria, die schon allein den Gedanken daran hasste, ihren eigenen Willen von einem Ehemann dominiert zu sehen. Heirat war für sie die wohl schockierendste Alternative zu ihrem bisherigen Leben unter der strengen Kontrolle ihrer Mutter. Nur widerwillig ging sie mit ihrem Mentor Lord M., wie sie Melbourne in ihren Tagebüchern nannte, die möglichen Kandidaten für eine Eheschließung durch – und verwarf sie allesamt. Auch Cousin Albert schien ihr zunächst nicht geeignet, war er doch jünger als sie, wenn auch nur wenige Monate. Ausnahmsweise pflichtete ihr Lord M. bei, denn in seinen Augen war eine Heirat zwischen Cousin und Cousine ohnehin keine gute Idee, zudem waren die Coburger Fremde im Land und nicht nur in Großbritannien unbeliebt. Während Victoria sich bemühte, die Hochzeitsdebatte zu beenden, war im Hintergrund Leopold als Heiratsvermittler aktiv. Immer wieder brachte er die Vorzüge seines Neffen Albert ins Gespräch, bis sich Victoria schließlich bereit erklärte, ihn bei einer persönlichen Begegnung noch einmal in Augenschein zu nehmen. Im Oktober 1839 trafen Albert und sein Bruder Ernst in England ein und Victoria brauchte ein Dinner und einen Tanz lang, um sich in ihren „ Engel“ zu verlieben, in seine verständnisvolle und ungekünstelte Art, seine blauen Augen und seine exquisite Nase. Sogar sein Oberlippenbart und seine langen Koteletten brachten sie ins Schwärmen.11 Einer Heirat stand von Victorias Seite aus nun nichts mehr im Weg.

Albert fiel es schwer, seine Heimat Deutschland zu verlassen, zudem wurde es ihm fast unmöglich gemacht, sich rasch in den britischen Hof einzuleben. Man schrieb ihm vor, welche Personen er zu seinem Gefolge zu wählen hatte, er beschwerte sich bei seiner Frau, doch die Queen ließ ihm keine eigene Wahl. Für Albert war diese Angelegenheit mehr als nur eine Formsache, er wollte mit der Berufung seines engsten Kreises seine Neutralität in politischen Belangen zum Ausdruck bringen, da er überzeugt war, die Monarchie habe sich aus den Parteigeschäften herauszuhalten. Victorias Neigung zu den reformfreudigen Whigs war ihm fremd, und die ersten Konflikte im Verhältnis der Ehepartner zeichneten sich ab. Victoria kommentierte das eheliche Ungleichgewicht später mit den nüchternen Worten: „Er ist in meinem Haus, nicht ich in seinem.“12

Albert plagte das Heimweh, er sehnte sich nach dem vertrauten Schlösschen Rosenau in Coburg, in dem er geboren worden war, nach dessen gotisch anmutender Fassade, dem englischen Park und dem angrenzenden Thüringer Wald, mit dem sich der junge Prinz stark verbunden fühlte.

In London war er ein Fremder, ein Ausländer, dem die Briten nichts als Misstrauen entgegenbrachten und den sie bezichtigten, es vor allem auf das Vermögen ihrer jungen Königin abgesehen zu haben: „He comes to take ‚for better and for worse‘, Englands fat queen and Englands fatter purse“, dichtete der Volksmund in der populären Ballade „The German Bridegroom“.13 Ein Deutscher, der ihre fette Queen zur Frau nahm, konnte es, so sah es ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung, nur auf die fette Staatskasse abgesehen haben.

Nach der Hochzeit verbesserte sich die Situation für Albert nicht, das Parlament reduzierte das Einkommen des Prinzgemahls von fünfzigtausend auf dreißigtausend Pfund, was Albert als Beleidigung seiner Person empfand. Am Hof fühlte er sich isoliert, ein Emporkömmling ohne Posten, der wegen seines deutschen Akzents und seiner seltsamen teutonischen Manieren dem Gespött der feinen Gesellschaft ausgeliefert war. Untadeliges Benehmen war für den Coburger Prinzen eine Selbstverständlichkeit, die er später nicht nur seinem Nachwuchs abverlangte, sondern seit Kindertagen auch selbst verinnerlicht hatte. Albert war in London schon bald als hoffnungsloser Langweiler verschrien, korrekt bis in die letzte Haarspitze und völlig unempfänglich für die Reize der Weiblichkeit, die ihm diesen Mangel an höfischer Galanterie nicht verzieh. In seinen Augen gab es nur eine, die er glücklich machen musste: Victoria. Verheiratet zu sein, war für ihn nicht Neigung, sondern Pflicht. Schon vor der Hochzeit hatte er sich seine Zukunft an der Seite der Königin nicht in rosigen Farben vorgestellt, auch wenn Victoria ihren „Engel“ anbetete und vergötterte.14 Albert war sehr damit beschäftigt, ein leuchtendes Vorbild zu sein. Häufig schlief er völlig erschöpft auf dem nächstliegenden Sitzmöbel ein, eine Eigenheit, mit der er schon in Kindertagen seine Erzieher immer wieder irritierte, wenn er während der Erledigung der Hausaufgaben wie ohnmächtig vom Stuhl rutschte. Victoria beobachtete die Schwächeanfälle ihres Gatten mit liebender Sorge und interpretierte sie nachsichtig und möglicherweise völlig zutreffend als überwältigende Sehnsucht nach Deutschland. Besonders heftig waren diese Attacken am Christfest, das nach alter deutscher Sitte mit Weihnachtsbaum und Kerzenlicht auf Schloss Windsor gefeiert wurde.

Schloss Rosenau in Coburg, wo Albert geboren wurde. Hier musste er mitansehen, wie seine Mutter in die Verbannung geschickt wurde.

Das Familienleben mit der Queen gestaltete sich auch aus anderen Gründen schwierig, Alberts Frau hasste es, schwanger zu sein, und machte ihrem Jähzorn bei jeder Gelegenheit lautstark Luft. Nach der Geburt des zweiten Kindes Albert Edward litt Victoria unter Depressionen, während Albert sich mit undurchsichtigen häuslichen Angelegenheiten herumschlagen musste. Zunächst geriet er mit Victorias bevorzugter Gouvernante Baronin Lehzen aneinander, die er als „feuerspeienden Hausdrachen“15 bezeichnete, weil sie den königlichen Haushalt nach Gutdünken dominierte, dann legte er sich mit seinem Bruder Ernst an, weil dieser sich in Dresden mit einer unschicklichen Liebesaffäre hervorgetan und damit für „allerhand traurige Gerüchte“16 gesorgt hatte. Besonders unangenehm war für Albert, dass im Zusammenhang mit den Coburger Skandalgeschichten wieder einmal darüber spekuliert wurde, er sei nicht der leibliche Sohn seines Vaters.

In dieser explosiven familiären Situation hatte ihn im Dezember 1841 die Nachricht des Presbyteriums aus Pfeffelbach erreicht, aufgesetzt von den unwissenden Gemeindemitgliedern in der irrigen Annahme, der Prinzgemahl erfreue sich nach der Geburt des zweiten Kindes eines ungetrübten heimischen Glücks und sei in diesem Zustand der Euphorie empfänglich für die Sorge um die unwürdige Totenrast seiner Mutter in ihrer bescheidenen Kirche. Albert heftete das Schreiben zu den Akten „Papers Concerning the Politics of Germany“, in denen er alles sammelte, was ihm in seiner Heimat Deutschland moralisch bedenklich und politisch brisant erschien.17 Eine Antwort erhielten die Pfeffelbacher zunächst einmal nicht. Die Brüder Ernst und Albert mussten erst den Tod ihres Vaters abwarten, bevor sie mit der Suche nach der Leiche Luises beginnen konnten. Da das ehemalige Herzogtum Lichtenberg nun zu Preußen gehörte, brauchten sie einen zuverlässigen Mittelsmann und beauftragten deshalb den ortsansässigen und gewissenhaften Justizrat Georg Knauer mit der heiklen Mission.

Prinz Albert und Queen Victoria verfolgen Knauers Verhandlungen um den Abtransport von Luises Leichnam aus der Ferne. 1845 sind sie damit beschäftigt, sich abseits der höfischen Betriebsamkeit des Buckingham Palastes ein privates Domizil einzurichten. London ist kein angenehmer Ort für die beständig wachsende Familie, nach Victoria und Albert Edward hat die Queen zwei weitere Kinder geboren, Alice 1843 und Alfred 1844. Smog und Lärm der Metropole machen auch vor dem königlichen Palast nicht halt. Der Rauch der Kohlefeuer aus den Wohnungen vernebelt die Sicht und legt sich auf Bronchien und Lungen, im Winter färbt sich die Oberfläche des Schnees innerhalb kurzer Zeit schwarz und die Sonne ist meist nicht mehr als ein rötlicher Schatten hinter einem grauen Schleier. Unzählige Palastangestellte sind damit beschäftigt, die Rußflecken auf den Möbeln im Buckingham Palast zu entfernen und das Silberbesteck zu polieren, das in Windeseile anläuft. Victoria und Albert sehnen sich nach frischer Luft. Vor allem der Prinzgemahl liebt das Landleben, bleibt er zu lange in London, wirkt er schnell erschöpft und blass. Claremont, das ländliche Anwesen des Onkels Leopold von Sachsen-Coburg nahe Windsor, ist ein willkommener Fluchtpunkt für ihn, hier lebt er auf und kann bald auch Victoria von den Vorzügen eines privaten Rückzugsorts in der Natur überzeugen. Die Königin genießt zwar die kulturellen Möglichkeiten Londons, sie liebt Musik und Theater, aber sie verabscheut zunehmend die Neugierde der Öffentlichkeit und wünscht sich ein ruhiges Familienleben mit Albert und den Kindern.18

Im März 1844 haben sie Osborne House entdeckt, ein beschauliches Anwesen an der Küste der Isle of Wight in der Nähe von East Cowes. Drei Stockwerke ist es hoch, im 18. Jahrhundert erbaut, es besticht mit einer klar gegliederten Fassade und einem eleganten Oberlicht über dem Eingang; Victoria fühlt sich sofort heimisch. Frische Seeluft für die Kinder, eine Bademöglichkeit am Strand, ein eingewachsenes Grundstück mit hohen Bäumen, dazu ein angrenzender landwirtschaftlicher Betrieb, die Queen und ihr Prinzgemahl beschließen nach einer Woche Aufenthalt, Osborne House zu erwerben.19 Die Verhandlungen mit der Verkäuferin ziehen sich in die Länge, doch Albert schmiedet schon Pläne für Um- und Ausbauten, entwirft einen Pavillon im toskanischen Stil. Die Skizze schickt er an die Stiefmutter Luises, Karoline Amalie, nach Gotha: „Ich fürchte, diese scheußliche Zeichnung wird Dir nur einen vagen Eindruck vermitteln, aber ich versichere Dir, es ist sehr hübsch“20, schreibt Albert. Die Queen ist erleichtert, dass sich der Anbau so passend in den schon bestehenden Gebäudekomplex einfügt, sie will alles, was Albert unternimmt, auf unkritische Weise als gelungen betrachten. Victoria ist fasziniert von Osborne House und vernachlässigt über ihrer häuslichen Geschäftigkeit sogar den Briefverkehr mit ihrem so geschätzten Lord M., bei dem sie sich überschwänglich entschuldigt, als sie endlich Zeit findet, zur Feder zu greifen. Auch hier hat die Königin vor allem ein Thema: ihre neue Heimat auf der Isle of Wight. Sie sei sehr beschäftigt und überaus entzückt von Osborne House, das Wetter obendrein so schön, dass sie die meisten Tage im Freien verbringen könne, erfährt Melbourne. Schwer vorstellbar, es gebe auf Erden ein hübscheres Fleckchen, schwärmt die Queen, mit ebenso gefälligen Tälern und Wäldern, das Meer praktisch vor der Haustür, in Victorias Augen ist das Anwesen perfekt. Albert fühlt sich wie in Italien, Neapel dient als Vergleich, der eigene Strand an der blauen See mit den Segelbooten am Horizont, alles wie gemalt und wie erträumt.21

Als schließlich Einigung über die Kaufsumme erzielt ist, können Albert und Victoria Osborne House zu ihrem privaten Wohnsitz auf dem Land erklären, es sei so nett, ein eigenes Plätzchen zu haben, so ruhig und zurückgezogen, begeistert sich Victoria in einem Brief an Leopold von Sachsen-Coburg, „il mio secondo padre“.22 Victoria ist eine leidenschaftliche Natur. Die Liebe der Nichte zu ihrem Onkel grenzt an die Verehrung, wie sie einst auch Alberts Mutter Luise für Leopold gehegt hatte. Schön und liebenswürdig fand sie den Bruder ihres Ehemannes, konnte sich nicht entscheiden, wen sie mehr liebte, den Schwager oder ihren Ernst.23 Prinz Leopold von Sachsen-Coburg-Saalfeld spielt im Leben von Victoria und Albert eine zentrale Rolle, erst ist er erzieherischer Mentor, später fürsorglicher Ratgeber und moralischer Kompass, klug, mild und umsichtig, ganz so, wie es sich Victoria von ihrem eigenen, früh verstorbenen Vater Edward von Kent gewünscht hätte.24

Als Albert von Justizrat Knauer über die unwürdigen Umstände in der heruntergekommenen Kirche in Pfeffelbach unterrichtet wird, in der seine Mutter, die „Schand-Luise“, lediglich notdürftig zur letzten Ruhe gebettet wurde, kommt für ihn nur eine Lösung infrage: Er will den Leichnam heimholen nach Coburg und in der dortigen Familiengruft unter größter Geheimhaltung sicher verwahrt wissen. Die heikle Angelegenheit muss dringend mit seinem Bruder Ernst II., dem jetzt regierenden Herzog von Coburg besprochen werden. Gelegenheit dazu bietet sich im August 1845, als Queen Victoria und Albert eine Reise nach Deutschland unternehmen. In der Coburger Ehrenburg wird das königliche Paar mit großem Pomp empfangen, die europäische Verwandtschaft ist zahlreich angereist, die „Treppe war voller Cousins“, notiert Victoria begeistert.25 Nirgends lässt sich der Aufstieg der verarmten und unbedeutenden sächsischen Dynastie zu einem der mächtigsten und einflussreichsten Adelshäuser des 19. Jahrhunderts besser nachvollziehen als in dem imposanten Stadtschloss Ehrenburg, das den Ende des 17. Jahrhunderts erbauten Riesensaal beherbergt, in dem achtundzwanzig Atlasfiguren auf den Besucher niederblicken, Statuen, die die Bedeutung der sächsischen Stämme für die deutsche Geschichte symbolisieren, ein schöner, großer Raum, wie Victoria in für sie untypischer Untertreibung feststellt.26 In der Ehrenburg begegnet Victoria ihren deutschen Wurzeln, sie empfindet sich als Coburgerin, ist doch ihre Mutter Victoire hier geboren und aufgewachsen. Die Geschichte ihrer Familie lässt sich in der Ahnengalerie des Schlosses nachvollziehen, Victorias Großvater, Herzog Franz Anton von Sachsen-Coburg-Saalfeld, ist hier mit einem Gemälde vertreten, ebenso seine Frau, die strenge Prinzessin Auguste Reuss zu Ebersdorf mit ihrer typischen langen Nase, die ihm drei Söhne und vier Töchter schenkte. Die resolute Auguste wusste diesen Kindersegen zu nutzen, um den mangelnden Reichtum des Herzogtums auszugleichen. Als Katharina die Große 1796 eine passende Braut für ihren Neffen Konstantin suchte, der bereits im zarten Alter von sechzehn Jahren als gewalttätiger Alkoholiker bekannt war, zögerte Auguste nicht, die sechswöchige Reise nach St. Petersburg auf sich zu nehmen, um dort ihre drei ältesten Töchter vorzustellen. Konstantin entschied sich für Juliane, weil sie der Kutsche so elegant entstiegen war, was ihn aber nicht davon abhielt, ihr die Ehe zur Hölle zu machen.

Mit dieser ersten erfolgreichen Heiratsunternehmung hatten die Coburger den Grundstein zu ihrem Aufstieg gelegt, der sie am Ende des 19. Jahrhunderts auf die Throne Deutschlands, Englands, Belgiens, Spaniens, Bulgariens, Rumäniens, Russlands, Schwedens und sogar Mexikos bringen sollte. Nicht alle diese Verbindungen verlaufen glücklich und fruchtbar, auch die Ehe der engen Verwandten Victoria und Albert hat ihre Schattenseiten, aber beide Partner eint die Entschlossenheit zur Beschönigung ihrer Familienverhältnisse. Wichtigstes und letztes Ziel ihrer Deutschlandreise ist das Schlösschen Rosenau, wo Albert geboren worden war und wo er 1824 miterleben musste, wie seine Mutter in die Verbannung geschickt wurde. Bei seinem Besuch mit Victoria 1845 erstrahlt alles im Glanz des Coburger Erfolges. Im Marmorsaal, einer prächtig anmutenden Halle mit gotisch geschwungener goldener Deckenverzierung, in dem Albert getauft worden war, wird am 19. August 1845 ein höfisches Bankett zu Ehren der Königin von England zelebriert, die Gästeliste illuster, als sei der Almanach von Gotha persönlich vertreten, wie eine Hofdame Victorias beeindruckt feststellt.27 Die Queen ist begeistert, wie wunderbar die Coburger zu feiern verstehen, viel besser als die Preußen, befindet sie. Sie ist voller Freude und Glück, endlich das Geburtshaus ihres geliebten Albert ganz für sich entdecken zu dürfen, das kleine Studierzimmer unter dem Dach mit den angrenzenden Schlafräumen für die Brüder Ernst und Albert entzückt sie am meisten. Die Rosenau ist ab sofort ihre zweite Heimat, wäre sie nicht die Königin, so würde sie sich ein Leben hier vorstellen können, es ist wie ein wunderschöner Traum, vertraut sie ihrem Tagebuch an.28 So idyllisch sich dieser Besuch auf der Rosenau auch gestaltet, hier ist der Ort, an das Schicksal der verstoßenen Schwiegermutter Luise zu denken, die in den Augen Victorias klug und faszinierend29 gewesen sein muss und sich nun deshalb ihrer Fürsprache erfreuen kann. Die Tote soll nach vierzehn Jahren unwürdiger Totenrast in Pfeffelbach endlich in den Schoß der Familie zurückkehren.

Noch einmal wendet sich Justizrat Georg Knauer im März 1846 an den Coburger Finanzrat Schnür, um seine Empfehlungen für den Abtransport der Leiche zu skizzieren. Eine Stunde veranschlagt er dafür, den Sarg aus dem Gewölbe zu bergen. Der Wagen, mit dem der Leichentransport durchgeführt werden soll, könne nicht in Pfeffelbach besorgt werden, er müsse aus Coburg oder Gotha hergebracht werden. Nur so könne das Geheimnis gewahrt bleiben, befindet Knauer. Inzwischen hat er die Steinplatten über der Gruft entfernen lassen und zu seiner Zufriedenheit festgestellt, dass der Sarg sich in gutem Zustand befindet. „Das Holz, in welches ich an verschiedenen Stellen mit meinem Messer stach, ist firm und solid. Die Gruftwände waren fest mit Mörtel bestochen, sodaß keine Feuchtigkeit influieren konnte“30, berichtet er an seinen Auftraggeber. Knauer versichert, den Sarg während des Transportes im Auge behalten zu wollen, Pfarrer Hepp habe sich bereit erklärt, Zeugnis über die Identität des Leichnams abzulegen. Beide sind sich sicher, hier die sterblichen Überreste der Herzogin Luise vor sich zu haben. Der Weg des Leichenzuges soll von Pfeffelbach über Kaiserslautern, Mannheim, Heidelberg, Würzburg und Bamberg nach Coburg führen, Zollzahlungen könnten so vermieden werden. Die Gemeinde ist zufriedengestellt, dem Pfarrer Hepp ein Orden zugesichert und Knauer mit einem Reisekostenvorschuss in die Lage gesetzt, das Unternehmen alsbald in die Tat umzusetzen. Im Juni 1846, am 8. oder 9. des Monats könne die Abreise anberaumt werden, schlägt er vor.31 Justizrat Knauer wirft einen letzten Blick auf das Grabgewölbe in der Pfeffelbacher Kirche, noch kann er versprechen, die Gemeindemitglieder stünden auf seiner Seite und das Geheimnis um die verstoßene Schwiegermutter der Queen Victoria werde von hier aus keine weitere Verbreitung erfahren. Doch die Zeit drängt, Pfarrer Hepp ist seit seiner letzten Krankheit nicht mehr Herr seines Gedächtnisses, was er heute sagt, weiß er morgen nicht mehr. Es ist höchste Eile geboten, um die Coburger Spuren in der Provinz zu tilgen und die unwürdige Affäre endlich stillschweigend zu beerdigen. Ein letztes Mal vor dem Abtransport des Sarges verschließt Knauer selbst das Nordtor zur Kirche. Was immer die Gerüchte auch besagen, er wird die Herzogin so im Gedächtnis behalten, wie er sie aus St. Wendel gekannt hat, als gütige und respektable Landesmutter, die mit ihrem freundlichen Wesen die Herzen der Lichtenberger erobert hat.