Читать книгу Historia de la guerra civil española - Vicente Rojo - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

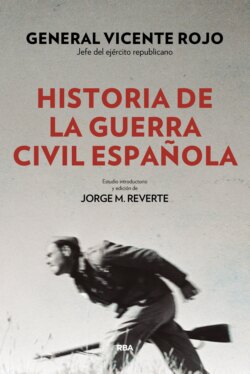

I ROJO COMO SÍNTOMA

ОглавлениеLOS ANTECEDENTES DE UNA GUERRA

¿Por qué la Guerra Civil? La pregunta sigue siendo pertinente a pesar de los años transcurridos desde que comenzó. Se han dado muchas respuestas, que suelen encuadrarse en dos grandes líneas de interpretación: en unos casos sirven para justificar la maniobra de los generales y oficiales golpistas. De manera sumaria, los que apoyan las tesis franquistas que avalan el golpe militar tienden a afirmar que éste era inevitable, que no había otra salida posible al enfrentamiento civil que se vivía en el país desde que la Segunda República sustituyó como forma de gobierno a la monarquía de Alfonso XIII.

Ese primer conjunto de análisis suele estar acompañado de un corto aparato reflexivo, y se puede resumir en un argumento tan escaso de fundamento como el de que España estaba siendo víctima de una grave conspiración que iba a provocar su disolución en favor de los proyectos del comunismo y la masonería internacionales. España era, por aquel entonces, según estos análisis, ni más ni menos que el bocado más apetitoso que el régimen comunista soviético ambicionaba engullir.

No es preciso detenerse mucho tiempo para deshacer estas teorías, que ni siquiera en el tiempo en que se produjo el golpe de Estado franquista se creían sus defensores. La polémica está resuelta hace tiempo por gente que ha estudiado y ha demostrado de forma sobrada que la guerra comenzó porque así lo decidió un numeroso grupo de militares que se sentía respaldado por un extensa base social de carácter civil y por algunas instituciones como la Iglesia católica. La insistencia de esos teóricos justificadores del franquismo sólo tiene sentido si se atiende a la lealtad de los coleccionistas de libros reaccionarios que buscan en ellos una satisfacción sentimental. Se podrían haber conformado esos lectores con releer a un clásico del revisionismo tan importante como Joaquín Arrarás, quien es en realidad el gran armador intelectual, por llamarlo de alguna manera, de patrañas como la de que el golpe de 1936 es la lógica consecuencia de la revolución de 1934. Nadie en sus cabales que haya superado la fase de abandono del analfabetismo puede sostener que no hubo bombardeo en Guernica o que los fusilamientos de Badajoz fueron muy reducidos.

Los análisis procedentes de los partidarios del bando derrotado suelen ser más atinados cuando señalan, aunque no siempre, ese carácter voluntarista y voluntario de la rebelión. Pero tendieron durante muchos años a señalar al ejército en su completud como el actor esencial del golpe. Eso es cierto por lo que se refiere al protagonismo, pero no en lo relacionado con esa completud, con la presunta unanimidad de los militares a la hora de enfrentarse al orden constitucional.

Es también cierto que las versiones comprometidas con alguna de las tendencias políticas que apoyaron a la República fueron evolucionando de manera más inteligente que las franquistas y afinaron notablemente esas interpretaciones.

El testimonio, o la narración, como se quiera nombrar, del general Vicente Rojo añade una complejidad mayor a la visión de un ejército dividido, que se parte en dos al producirse la rebelión. Pero que, en lógica, se debería haber partido en muchos más pedazos. El golpe de 1936 simplifica la pluralidad y reduce a dos los bandos.

La idea de un ejército monolítico que todavía permanece viva entre muchos estudiosos de la guerra es reciente. Es un producto del franquismo, de la experiencia de observar a una institución que durante los años de la dictadura se comportó, salvo en muy pocas situaciones, como una estructura carente de fisuras, unida férreamente al destino que el caudillo marcase a todos sus componentes. El ejército de Franco estaba modelado a imagen y semejanza de su indiscutido jefe, fue el fruto de la guerra, de la depuración implacable y del adoctrinamiento intenso, tanto como de la corrupción menuda, de la pequeña ventaja, caldo muy alimenticio en los primeros veinte años de la miserable posguerra.

Sin embargo, cuando se atiende a autores como el general Rojo, se extrae una conclusión muy distinta en relación con los años previos a la guerra. El ejército español estaba tan dividido internamente como lo estaba el resto de la sociedad. En su seno convivían africanistas sedientos de sangre, ascensos y gloria, con agrupaciones corporativas unidas en torno a intereses muy distintos, como los representados por las Juntas de Defensa. Los artilleros, que se habían rebelado casi en bloque contra las políticas de Primo de Rivera en relación con los sistemas de ascensos, y todo el resto que había conseguido hacer cómplice de su golpe al jerezano. Había militares comunistas que compartían cuartos de banderas con monárquicos revanchistas e irredentos, y con falangistas. Sobre esto, cabe decir, en todo caso, que la influencia sobre los militares de las dos ideologías que se confrontaban en gran parte de Europa con pretensiones hegemónicas, el nazi-fascismo y el comunismo, era muy corta. El número de oficiales y generales adscritos a la disciplina, o sencillamente simpatizantes, del partido comunista o de la Falange era muy reducido, por no decir casi nulo.

A este respecto, existe una creciente historiografía que tiende a considerar la situación española como menos excepcional en relación con Europa de lo que se ha tendido a considerar. Las acciones de los militares austríacos y alemanes en la década de 1930, las tentaciones golpistas de los militares franceses, apenas se diferencian en su contenido reaccionario, de conservación del orden existente, de las sostenidas por los militares españoles. Otra cosa es que en cada país, en lógica, las manifestaciones concretas de esas posturas se adaptaran a la política y la situación internas. De forma muy singular se puede evocar el caso de los militares franceses, francamente volcados en militancias de extrema derecha, en posiciones ultranacionalistas e, incluso, con pretensiones de restauración monárquica. Formaciones políticas como Action Française contaban entre sus militantes con una parte muy sustancial de los oficiales y jefes del ejército francés. Y no anduvo muy lejos Francia de verse metida en una rebelión militar como la española.

¿En qué se diferenciaban los militares españoles de sus colegas europeos? En primer lugar, en la hegemonía del monarquismo en sus filas, un monarquismo furioso y reaccionario, completado con el catolicismo militante. La mayoría de los militares españoles que se rebelaron contra la República permanecía ajena a la tentación fascista que, por otra parte, tampoco era dominante entre sus homólogos de Francia, Alemania o Italia. Eran gentes de orden, defensoras de los privilegios de las clases favorecidas, de la religión unida al Estado. Gentes que odiaban la posibilidad de una revolución... y la posible pérdida de sus privilegios. Y tenían también en común con otros europeos el considerar que en el ejército se concentraba el patriotismo. La esencia de la España mítica, de orígenes oscuros, inmemoriales, se conservaba en los cuarteles. Una España incompatible con la existencia de pretensiones autonomistas, incompatible con la desaparición de un imperio, y radicalmente incompatible con cualquier tendencia liberal y modernizadora. Una España de sotanas, sables y señoritos.

El frágil apoyo obtenido por acciones golpistas como la de 1932 no se explica con una evolución de esa concepción autoritaria provocada por las actitudes de la izquierda, sino mucho más con el fracaso de la dictadura de Primo de Rivera y el descrédito de la monarquía alfonsina. Además de una terrible incapacidad técnica para el golpe, acreditada en la intentona de 1932, pergeñada por las mentalidades aventureras de generales como José Sanjurjo o Enrique Varela.

Y estaba África. Un territorio que había sido pacificado por el dictador Primo de Rivera, apoyado en la inestimable fuerza militar francesa. África era el único territorio externo que podía servir para emular la existencia del imperio. Unos cientos de kilómetros cuadrados de terreno infértil poblado de guerreros famosos por su ferocidad desde la época de los Omeyas. Una miserable parcela de tierra que necesitaba una guarnición de casi cuarenta mil soldados, en su mayoría mercenarios. Allí, los militares obtenían ascensos, buenos sueldos y la oportunidad de hacerse un historial heroico. Los que allí hacían carrera acabaron por constituirse en una auténtica secta, que despreciaba al resto de sus compañeros de armas y despreciaba aún más el poder civil.

África desde 1905, desde el Tratado de Algeciras, que obligaba a España a participar en el control del territorio que se habían repartido las grandes potencias, y se volvieron a repartir tras la Gran Guerra.

Muchos autores han reprochado a los gobiernos de la República su presunta desidia por no haber dejado resuelto el problema colonial en sus primeras actuaciones, abandonando el norte de África en manos de sus legítimos propietarios. Hubo entonces una fuerte corriente de opinión en el seno del ejército que tendía al abandonismo. Entre los que deseaban abandonar el territorio estaba el propio Primo de Rivera, aunque luego rectificara y se pusiera a la tarea de pacificarlo.

Pero quienes sostienen eso no tienen en cuenta la importancia de los acuerdos internacionales, y el papel que desempeñaba esa presencia militar española para garantizar el equilibrio estratégico en momentos en que la posibilidad de nuevos conflictos bélicos rondaba la cabeza de todos los gobernantes europeos. ¿El norte de África para los franceses o los italianos? Nadie en Europa habría tolerado semejante alteración del statu quo, empezando por Gran Bretaña, siempre preocupada por el control del estrecho de Gibraltar. No hay que excluir, a efectos de esa presunta dejación en el necesario abandono, la existencia de tentaciones nacionalistas e imperiales de los propios gobernantes republicanos, pero las motivaciones fundamentales de socialistas y republicanos de las más diversas tendencias no residían en esa circunstancia, sino en las servidumbres de la política internacional, tan poco preocupada por lo que sucediera en la península Ibérica siempre que sus habitantes no dieran demasiado la lata y no alteraran el statu quo del Estrecho.

Es cierto que, sin África, sin la existencia de las tropas mercenarias mandadas por oficiales exaltados, la guerra no se habría producido, porque el golpe habría fracasado absolutamente y los alzados habrían sido reducidos en pocos días. Pero no es menos cierto que era muy difícil acabar con la servidumbre política del Protectorado sin contar con la aquiescencia de países como Francia, Inglaterra o Italia. Ésa era una tarea compleja que, hay que reconocerlo, tampoco estaba entre las prioridades del Gobierno republicano.

África había sido ya una fuente de problemas internos de gran envergadura. El golpe de Miguel Primo de Rivera en 1923 no fue ajeno a los debates parlamentarios sobre el informe Picasso, que ponía en la picota la acción del ejército durante la guerra de 1921 que tuvo como punto culminante el llamado desastre de Annual. Hubo más causas para ese pronunciamiento, pero la investigación parlamentaria fue determinante, porque implicaba la puesta en cuestión del comportamiento de los militares y del propio monarca.

Sobre el golpe de Primo de Rivera, Rojo considera que contó con la aprobación de la inmensa mayoría de la sociedad y de sus instituciones. Incluso, el general lo describe con tonos benévolos, como si se hubiera tratado de una acción quirúrgica limpiadora y curativa, que contaba con el apoyo de la «voluntad nacional» en la misma tónica de tantos pronunciamientos militares del siglo XIX. Un golpe sin sangre, apoyado por la gran masa social del país, harta de desorden, corrupciones y del agotado entramado político heredero de la Restauración. Los elementos positivos de este golpe incluyen el fundamental para el general: contó con el respaldo del ejército entero, no quebrantó su unidad.

Rojo se lamenta en sus escritos de que el ejército perdiera su unidad durante los primeros años de la República porque se contagió de las ideas extremas que anidaban en la sociedad civil. Y de que esa ruptura de la unidad condujo a la confrontación sangrienta.

Su análisis es certero en un punto, en el de que la división provocó la guerra, pero también por motivos distintos, que él mismo apunta en otros momentos de su reflexión: el golpe fracasó donde hubo guarniciones que se mantuvieron leales a la República. Es decir, hubo guerra porque el golpe fracasó. Y el golpe fracasó porque en gran parte de las grandes ciudades, en Madrid y Barcelona sobre todo, una facción considerable de la fuerza coercitiva del Estado se opuso al levantamiento. No sólo militares, sino, en muchos casos de forma decisiva, las fuerzas de Asalto y la Guardia Civil, cuyos mandos eran también militares.

Eso, por lo que se refiere a que se crearan bandos dispuestos a enfrentarse y la situación les abocara a que la confrontación tuviera un carácter tan virulento.

Lo que resulta más chocante, a primera vista, es el odio desatado en el seno de unas fuerzas armadas que apenas habían registrado choques internos de ese estilo. Quizás habría que encontrar el origen de tanta inquina en el fusilamiento de los capitanes Galán y García Hernández tras la insensata sublevación de Jaca. Tomando como referencia ese acontecimiento, el análisis de Vicente Rojo adquiere consistencia, porque el levantamiento de los dos capitanes es el de dos comunistas, y el fusilamiento de los mismos se hace con el consentimiento y el aplauso de muchos de sus compañeros. No ya el de los falangistas, que no tenían implantación seria en ninguna parte, sino el de los reaccionarios nacionalcatólicos ligados sobre todo a la monarquía. No hay que buscar hombres ligados al fascismo en las filas de los militares españoles para justificar la existencia de extremistas. El nacionalismo español y el catolicismo español se bastaban para producir un biotipo de patriota insensato y radicalizado que odiaba todo lo que sonara a popular y a democracia. La gran mayoría de los militares que se levantaron contra la República eran eso, aunque algunos de ellos, como Emilio Mola o Miguel Cabanellas apostaran por una república autoritaria en vez de por la vuelta de la monarquía. En ese sentido, eran más europeos, más cercanos a sus colegas austríacos o alemanes que, sin necesidad de buscar la vuelta de algún monarca, no hacía mucho tiempo se habían dedicado a fusilar obreros socialistas y comunistas en Berlín o en Viena.

El antibolchevismo de la gran mayoría de los militares españoles no estaba ligado al fascismo, como no lo había estado en los demás militares europeos a la hora de sofocar intentonas revolucionarias en los años que siguieron al fin de la Gran Guerra. Era una militancia de gente «de orden», asustada —con razones sobradas, hay que reconocerlo— por la ola revolucionaria que agitaba a las masas agrarias e industriales y apuntalada por el discurso de una Iglesia que, además de proteger a las clases sociales más altas, tenía muy cerca los espectáculos de las quemas de iglesias de 1909 en Barcelona o de 1931 en Madrid.

Salvo en un muy reducido grupo de militares, como los aviadores Ramón Franco, hermano del futuro dictador, e Ignacio Hidalgo de Cisneros, o del Ejército de Tierra, como los hermanos Galán, la implantación de ideas izquierdistas de importación era excepcional en las Fuerzas Armadas. Las ideas «extranjeras» no habían llegado a cuajar de forma perceptible.

La gran división, la ruptura de la unidad que Rojo percibía como catástrofe, se producía en torno a esa idea básica del orden y en asuntos como la presencia africana o el pánico a la desmembración del país, por la presión de las ideas nacionalistas en Cataluña y las Vascongadas, que habían alcanzado tintes secesionistas inequívocos en momentos tan cruciales como la proclamación de Francesc Macià al frente de la Generalitat en 1934, cuando llegó a proclamar la independencia de Cataluña aprovechando el caos por la descabellada rebelión social-comunista contra el Gobierno de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Aquel movimiento sedicioso fue aplastado con facilidad por un general constitucionalista, Batet, quien hizo un ejemplar llamamiento democrático al ejecutar lo que su deber exigía. Batet, odiado por los nacionalistas catalanes, mantuvo el 18 de julio de 1936 la idéntica lealtad constitucional, lo que le llevó a ser asesinado por los seguidores de Mola.

Rojo señala los períodos en que la ruptura de la unidad se fue produciendo, tras el costoso proceso de normalización del ejército que sucedió a la terrible etapa de las guerras carlistas. Lo primero, la constitución de camarillas al socaire de las campañas de Marruecos; luego, las Juntas de Defensa; después, la sobreintervención política de los militares durante la dictadura de Primo de Rivera. Pero la culminación se produjo cuando una gran parte de los militares se negó a aceptar el nuevo régimen instaurado en 1931. Los monárquicos fueron, pues, los principales responsables de la desunión, del triunfo de la tendencia sediciosa.

Lo más importante, lo que fue el elemento determinante para marcar la actitud a favor o en contra del golpe, era por tanto la lealtad al juramento de fidelidad a la República, que el primer Gobierno del nuevo régimen se había apresurado a exigir a los miembros de la milicia como requisito esencial para continuar en ella. La gran mayoría de los altos mandos, de los generales, se mantuvo fiel a ese juramento de fidelidad al Gobierno legal cuando en Melilla estalló la rebelión el día 17 de julio de 1936.

La narración de Rojo sobre los primeros momentos de la rebelión, vividos por él en el Ministerio de Defensa, donde acababa de sentar plaza dentro del Estado Mayor Central (EMC), es muy ilustrativa. Es la historia de un hombre al que le sorprenden las noticias del golpe, porque no tiene ni la menor idea de que hubiera una conspiración de tal calibre en marcha, y que se ve obligado primero a informarse de qué pasa, y después, a tomar su decisión en función de cuestiones morales y de lealtad a su compromiso. La conspiración no fue generalizada, sino cuidadosamente preparada para que la condujeran hombres con capacidad de movimiento de fuerzas y «seguros» en cuanto a su hostilidad al Gobierno del Frente Popular; al menos eso, porque, ya se ha dicho, no todos ponían en cuestión la existencia de la República, aunque sí la de la democracia.

Los máximos dirigentes de los alzados habían alcanzado también el generalato, pero eran minoría dentro de su grado. Donde los rebeldes tuvieron, desde el principio, una clara supremacía fue entre los jefes y oficiales más jóvenes. Esa supremacía fue casi absoluta entre la plantilla del ejército destacado en África. Comandantes y tenientes coroneles con mando directo en tropa, sobre todo. En cuanto a las Armas, la Infantería, la Caballería y la Marina fueron más proclives al golpe que la Artillería y la Aviación.

Todo esto sigue sin explicar de forma satisfactoria la cuestión de la dureza del enfrentamiento. El golpe es, desde su concepción y su inicio, un movimiento de carácter sangriento, de enorme violencia. Esa violencia se dirige, desde el primer minuto, contra los colegas de los alzados. A quien muestra fidelidad al juramento republicano, al que vacila en apoyar el golpe, se le aplica de inmediato la pena de muerte, sin que haya que hacer ningún simulacro de juicio. Las primeras víctimas de la Guerra Civil son militares, militares leales al Gobierno, con los que los rebeldes habían compartido comedor y despacho hasta el momento del golpe.

No hay piedad ni vacilación. Se aplica la decisión del paredón según la doctrina del autoproclamado director y cerebro de la conspiración, el general Mola. En sus directivas se señala: el que no está con nosotros, está contra nosotros. Y el castigo por ello no puede ser otro que la muerte.

Vicente Rojo no habría sobrevivido al 18 de julio si el jefe de la conspiración en Madrid, el general Fanjul, hubiera obtenido la victoria. Y, hay que recordarlo, Vicente Rojo era un hombre conservador, católico y de estirpe militar, alejado de cualquier idea izquierdista..., sólo que leal a su juramento y poco dado a creer que el desorden que se vivía en las calles españolas no pudiera ser reconducido, más pronto que tarde, por la acción gubernamental.

Salvo el ejemplo ya mencionado de la rebelión de Jaca, que provocó varias muertes entre los soldados levantados y los que sofocaron la intentona, no había habido hechos de gravedad que implicaran, pues, la confrontación violenta entre militares. Las razones del odio no provenían, pues, de ajustes de cuentas pendientes, de deudas de sangre. ¿Por qué esa crueldad entre los compañeros de armas?

El golpe de Estado de 1936 es uno de esos momentos de la historia que demuestran los efectos perversos de la sobreideologización de una sociedad. Es cierto que de forma demasiado frecuente la calle se veía alterada por tiroteos, que se multiplicaban las huelgas generales. Pero también es cierto que el Gobierno actuaba con un rigor y una contundencia claras ante el pistolerismo y los desórdenes públicos, que no existía dejación de la autoridad ni permisividad ante el asesinato y el incendio de iglesias. En todo caso, si hubiera sido de otra manera, la ausencia de antecedentes de confrontación interna sigue siendo un buen argumento para sentirse atónito ante la violencia desatada de forma tan brusca. Algo que Rojo resume también con sorpresa: «El pronunciamiento se inició con insospechada crueldad».

Tan sólo puede entenderse, y hay testimonios suficientes entre los generalmente ágrafos militares españoles, para darse cuenta de que los mensajes de la retórica política del tiempo iban calando en el seno del ejército. Desde las vacuas amenazas de guerra de clases lanzadas por Francisco Largo Caballero hasta los discursos fascistoides de José Calvo Sotelo y los gritos con que las Juventudes de Acción Popular recibían a José María Gil-Robles en los mítines políticos. Los mensajes de la política eran apocalípticos, y llegaban a los cuarteles. España se disolvía, los jesuitas habían sido expulsados y el país iba a acabar bolchevizado... Todo muy parecido a lo que sucedía en Francia y había sucedido en los países de Centroeuropa, salvo en Checoslovaquia. En la prensa se percibía un ambiente revanchista que no coincidía plenamente con el que las urnas registraban en los comicios generales. La gran mayoría del voto se aposentaba en opciones que aceptaban con mayor o menor intensidad las reglas del juego democrático. Pero la retórica de la confrontación se asentaba en los cuarteles, donde residía el patriotismo.

Tan sólo desde la victoria de la retórica sobre la razón puede comprenderse el gran impulso fratricida de los militares españoles en esos años. Un impulso del que pocos se libran. Rojo abunda en la descripción de cómo se crea ese ambiente, de cómo las posturas extremas van ganando terreno en todos los sectores de la sociedad, pese a que apunta que los afiliados a Falange o a opciones políticas de la extrema izquierda son una estrecha minoría.

Aunque hay algo más. Es cierto que las actitudes que anuncian ferocidad en la confrontación política crecen en todos los sectores. Pero en el ejército hay algo más: se trata de una cultura de la guerra que impregna toda la filosofía de los militares. Los textos del propio Rojo, escritos durante su exilio en Bolivia, hablan de la guerra casi como si se tratara de un fenómeno natural, por mucho que a él no le pareciera un acontecimiento deseable. Y si se tiene la paciencia de leer los escuetos escritos del general que acabó siendo el jefe de los golpistas, Francisco Franco, no sólo se observa, y de manera más cruda, esa consideración de la guerra como éxtasis, como culminación de procesos naturales en la evolución de las sociedades, sino que incluso se aprecia una valoración positiva del acontecimiento. La guerra es un efecto periódico de la evolución social, que permite liberar energías y comenzar un nuevo período. El archicitado axioma de Carl von Clausewitz, «la guerra es la continuación de la política por otros medios», tenía seguidores en exceso en la Europa de entonces. Y también en España.

La idea de la guerra, de la violencia generalizada, vista desde la óptica de los años de la primera mitad del siglo XX, no es sino la continuación de una visión centenaria en la historia de Europa. Hoy, tras más de medio siglo sin apenas conflictos (con «pequeños» incidentes como los de Yugoslavia a finales del siglo XX) en Europa ya poca gente se atreve a opinar de esa manera tan positiva sobre la guerra. Entonces, en la década de 1930, había muy pocas manifestaciones públicas de repugnancia ante ese tipo de acontecimiento.

Esa aceptación de la guerra como fenómeno natural que tenía incluso efectos beneficiosos para el desarrollo de la historia, encontraba un espléndido caldo de cultivo en la retórica de la política de aquel tiempo: en los extremos, la de la revolución bolchevique y la de los nuevos órdenes nazi-fascistas. Guerra de clases, revolución proletaria, limpiezas étnicas, consignas imperiales de reconstrucción de cada patria (la Gran Hungría, la Gran Polonia, la Gran Rumanía...) El odio, la liquidación del adversario, eran moneda corriente en los escritos políticos, en los debates parlamentarios y en las páginas de los periódicos.

Los militares españoles, además, estaban formados en una forma de hacer la guerra especialmente cruel. Estaban curtidos en el saqueo, la razzia, la liquidación de la población civil, el fusilamiento de prisioneros. África les había educado en la confrontación directa, en el cuerpo a cuerpo, el asalto a la trinchera y el escarmiento de la retaguardia enemiga. Y no estaba tan lejos la tradición de las guerras carlistas que marcaron la historia de España del siglo XIX, en las que los combates se saldaban con unos pocos muertos pero luego se contaban cifras escandalosas de fusilados en la retaguardia tras la lucha abierta. O la guerra de Cuba, donde el general Weyler había inaugurado tradiciones tan poco honorables como los campos de concentración.

El tipo de militar ilustrado que dominara algún idioma extranjero y supiera escribir algunas páginas escaseaba en los cuarteles. Entre esos pocos estaba, desde luego, el entonces comandante Rojo, diplomado de Estado Mayor y editor de una colección de libros sobre estrategia militar que pretendía formar a sus colegas en la guerra moderna, en las técnicas aprendidas por los ejércitos europeos tras la Gran Guerra. Un conflicto en el que muchos de ellos lamentaban no haber tomado parte. Una guerra que, debido a la enorme cantidad de medios que fueron desplegados en ella, acabó siendo exterminadora. De una ferocidad extraordinaria, pero entre enemigos «naturales».

Pero volvamos al tronco de la cuestión que aquí se plantea.

Hasta cierto punto, es posible aislar la cuestión militar del resto de los factores que concurren en el desencadenamiento de la guerra. Por supuesto, podemos dar por hecho que los militares compartían, parcialmente, los mismos enconos y radicalizaciones que afectaban a otros sectores sociales en 1936. Pero se puede decir, y hay ya un elevado grado de consenso en torno a ello, que el golpe de julio de 1936 es un golpe militar. No existe una trama civil de envergadura que se confabule en la conspiración. Hay destacados cómplices civiles para su financiación, como Juan March y el político regionalista catalán Francesc Cambó; y para el desarrollo de misiones especiales, como Luca de Tena, Juan de la Cierva y Luis Bolín, encargados de poner en marcha el vuelo del Dragon Rapide que facilitó la incorporación de Franco a la rebelión. Y hay una importante excepción: los carlistas organizados militarmente que han de proporcionar el contingente de requetés navarros que deben incorporarse a la acción de Mola en Pamplona. Y hay muchos miles de personas que están dispuestas a subirse al carro de la violencia.

Pero el golpe es militar. No tiene complicidades directas con los partidos de la derecha, como la CEDA de José María Gil-Robles o la Falange Española de las JONS de José Antonio Primo de Rivera. No es tributario de esos partidos. De ellos se espera adhesión, pero no se les moviliza ni advierte para que salgan a la calle. Se espera, con certeza, que se unan, pero no se les pide permiso ni colaboración anterior a la acción.

Emilio Mola no cuenta con los civiles para la puesta en marcha de su plan, que es estrictamente militar. Él piensa que la rebelión debe triunfar en muy pocas semanas mediante la toma de todos los resortes del poder y la eliminación física de todos los opositores.

¿Quiénes son esos posibles opositores? Por supuesto, los dirigentes y militantes destacados de todos los partidos de izquierda y los sindicatos, entendiendo de forma generosa que el término izquierda incluye a los republicanos que gobiernan. Pero, antes que ninguno, los militares y miembros de la seguridad del Estado que no se incorporen de manera decidida al levantamiento. A ésos hay que matarlos de inmediato. La orden de Mola no deja ningún resquicio a la piedad.

Rojo analiza casi al soslayo, pero con fortuna, esta cuestión: ya no es posible hacer un pronunciamiento al estilo clásico de los militares españoles del siglo XIX, porque no existe la necesaria unidad interna dentro del ejército. Esa falta de cohesión provoca la necesidad de que el golpe sea sangriento, inmisericorde, desde sus comienzos para resultar exitoso. Porque el enemigo, que es fuerte y está bien organizado según Mola, puede aplastar a los sublevados si tiene a su lado a una parte de las Fuerzas Armadas o de orden público.

Emilio Mola tenía razón. Como ya hemos visto, como señala Rojo (a contracorriente cuando lo escribe en 1962), el golpe militar fracasa en todos aquellos lugares donde el ejército y las fuerzas de orden público permanecen leales. Es así, de forma inequívoca, en Madrid y Barcelona. En la capital porque una parte de la guarnición y casi toda la Guardia de Asalto y la Guardia Civil se movilizan contra los golpistas, apoyándose en las Milicias de izquierda; en Barcelona, por la acción decisiva de la Guardia Civil, las fuerzas de orden público, y el apoyo de las milicias, anarquistas sobre todo.

Esto marca una característica original en España con relación a Europa, donde las intervenciones militares no se produjeron con la necesidad previa de una depuración interna. Los militares austríacos, por ejemplo, actuaron a las órdenes de Dollfuss sin mostrar fisuras en sus filas.

Lo que se ha bautizado con fortuna como «brutalización de la política» en la Europa de entreguerras, que llevó a muchos países de Europa Central a sufrir golpes de fuerza sangrientos, en España provoca una guerra civil porque el ejército se divide, porque una fracción del mismo opta por la democracia ante un golpe autoritario. Es decir, España no es una excepción en el terreno sociológico, no tiene sindicatos más fuertes ni partidos de izquierda más potentes que los derrotados en Alemania o Austria, sino que tiene un ejército dividido. Ésa es la excepcionalidad española. Una particularidad que está basada, eso sí, en el hecho de que el ejército golpista se rebela contra un Gobierno legítimo, en lugar de actuar desde el poder contra las masas proletarias que amenazan con alterar el orden constituido.

Existen dos organizaciones clandestinas que representan, según Rojo, aunque no sólo según él, estos sentimientos radicales que agitan los cuarteles y consiguen, en ese corto período de cinco años, romper la unidad interna del ejército. La primera y más potente, la UME, Unión Militar Española, que agrupa a los más extremistas nacionalcatólicos, sobre todo monárquicos, y es declaradamente hostil a la idea de la República. La tercera sigla, la E, que enuncia la España que ellos en exclusiva representan. La otra asociación, la UMRA, Unión Militar Republicana Antifascista, que agrupa a militantes sobre todo comunistas. Su carácter antifascista explica muy bien la cuestión de la sobreideologización en la España de aquel tiempo, donde la amenaza fascista sólo se percibía, realmente, en el ámbito de la prensa.

Hay un hecho que sigue resultando sorprendente: la velocidad vertiginosa con la que se ha producido esa ruptura de la unidad interna. Porque en julio de 1936 no funciona la confrontación corporativa que había separado, por ejemplo, a los artilleros del resto de sus colegas. Lo que sucede desde que el dictador se marcha al exilio es que se advierte una ruptura transversal de la que no había apenas indicios hasta que se produjo el fin del régimen de Primo de Rivera. La brutal secesión, el odio que conduce hasta el afán exterminador de los compañeros de armas, se desarrolla en apenas cinco años. Aunque es cierto que no es un sentimiento simétrico. El comportamiento de los que permanecen leales a la República no está marcado por la ferocidad homicida de la que se impregnan los golpistas. Esa violencia queda para las masas proletarias movilizadas.

La lealtad mostrada por una fracción del ejército al orden republicano no recibió la equivalente confianza de una parte sustancial de los partidos y sindicatos que la apoyaban.

El antimilitarismo de la izquierda española era un sentimiento tan encendido como extenso. El mensaje golpista contiene una pretensión abrumadora: es un movimiento patriótico que representa el alma de la España verdadera, y del ejército en su totalidad. Por mucho que eso no sea cierto, según sus líderes, ésa es la única España y el rebelde es el único ejército.

De forma paradójica, esa identificación tiene más fortuna entre los enemigos que entre los amigos de la rebelión. Estos últimos saben qué les separa. Los enemigos identifican de inmediato al ejército con la sublevación. Y eso tiene una plasmación práctica de terribles consecuencias para la República. El Gobierno que pone en pie José Giral no puede contar con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y con la Unión General de Trabajadores (UGT), por decisión de Francisco Largo Caballero, si no disuelve el ejército republicano. Se entregan las armas al pueblo, y las milicias de partidos y sindicatos se encargarán de acabar con los golpistas.

La idea de la disolución parte de la ingenua presunción de que así se favorecerá la deserción de los soldados que integran las fuerzas rebeldes. Pero tiene también una intención revolucionaria: la de disolver uno de los pilares del Estado burgués. Eso es cristalino cuando se observan las reacciones de los anarquistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Pero lo es igualmente si se observa a la UGT y a una importante facción del PSOE. Los partidos republicanos son incapaces por sí solos de movilizar masas que se sumen a la represión de los golpistas, necesitan a la izquierda y a sus entusiastas militantes. Y tienen que ceder a la presión de los más radicales. Sin la disolución, no hay posible Gobierno de unidad frente al golpe militar.

Los defensores de la República cometen un error al hacerlo. Pero van más allá del error, porque una parte de ellos aprovechan la situación para poner en marcha un proceso de carácter revolucionario que priva al Gobierno de las principales herramientas para combatir a sus enemigos: de las Fuerzas Armadas y, en menor medida, de las fuerzas de orden público. Deja de haber una organización militar eficiente, y los militares leales se ven inmersos en un universo de sospecha que les exige demostrar a cada minuto sus credenciales democráticas. No siempre les vale. Muchos caen asesinados por sus teóricos compañeros en la defensa del régimen legal, porque los militares son, todos ellos, sospechosos de participar en el golpe.

BANDERAS Y NACIONALISMOS

Vicente Rojo escribe: «Las ambiciones de los rebeldes se mostraban contradictorias y los fines del levantamiento imprecisos. ¿De qué se trataba? ¿De monarquía? ¿De república? ¿De totalitarismo? ¿De democracia? (...) La única aspiración común era la destrucción de la República y la democracia capaz de mantener en su seno credos marxistas».

La experiencia, el conocimiento de Rojo de la estructura interna del ejército, ratifica las versiones más estructuradas sobre otra de las cuestiones que han provocado alguna polémica en los últimos años: la de las intenciones de los golpistas. La variedad de motivos que impulsa al conjunto de los rebeldes es llamativa. Cada uno participa en el golpe con un objetivo diferente. Sólo les une una cuestión: el rechazo al bolchevismo, que para ellos se confunde con el desorden.

Se trata de un objetivo de claro sentido negativo, más formado por descartes que por una construcción racional de un discurso que sirviera para enderezar los destinos de la sagrada patria. Es un máximo común divisor. Los conjurados sólo coinciden en eso, en que es preciso derribar al Gobierno para instaurar uno nuevo de carácter autoritario. Algunos de ellos enarbolan la bandera de la República. Mola acepta que funcione la bicolor con la única pretensión de que los carlistas, una buena base de combatientes con alguna formación paramilitar, se reúnan en torno a sus proclamas. Y Franco tarda bastantes días en aceptarla en un acto en Sevilla. La selección de la bandera bicolor, que es la de la monarquía, no supone, sin embargo, una reivindicación de la autoridad y la legitimidad de la Corona, representada en el mundo de lo concreto por la persona de Alfonso XIII, sino un rechazo a la variopinta base social y política que se ha movilizado contra el golpe, que se aglutina bajo la bandera de la defensa de la República.

Las banderas resumen con mucha precisión lo que sucede en los primeros días de caos, en los que no se sabe cómo va a acabar la salvaje pugna que ha provocado la aventura golpista. Bajo la bandera de la República se han cobijado, aunque sea a regañadientes y siempre luciendo sus enseñas particulares rojinegras o rojas, los republicanos y los socialistas de manera sincera, pero también los comunistas e, incluso, los anarquistas. Unos anarquistas que, hasta ese momento, han despreciado a la República, pero que han votado en las últimas elecciones para evitar la vuelta al Gobierno de una derecha reaccionaria que ha ido liquidando uno tras otro todos los avances sociales conseguidos por sindicatos y partidos de izquierda y republicanos desde abril de 1931.

La unificación es en ambos lados en negativo. Porque en el bando rebelde, los falangistas llevan sus banderas también rojinegras, pero se cobijan bajo la monárquica. No hay tanta unanimidad en la reclamación de la monarquía. Los seguidores de Calvo Sotelo desde luego; pero los de GilRobles no han jugado a favor de la restauración sino en la creación de un Estado de carácter autoritario.

En pocas semanas, la división del país aparece como diseñada por un cirujano con un solo corte de bisturí: para los golpistas, los de enfrente son rojos, o sea, bolcheviques; para los defensores, sinceros o no, de la República, los contrarios se convierten en fascistas. Sin mayores matizaciones, que estorbarían el desarrollo de una guerra civil como es debido. Ninguno dice del otro lo que sería más preciso desde el punto de vista simbólico. No se habla de republicanos en el bando rebelde, ni se habla de monárquicos en el bando leal. Hay rojos y fascistas.

No existe en ningún momento dentro de las motivaciones explícitas del golpe ninguna referencia al separatismo, más que como uno de los vicios secundarios de la República. El golpe no va contra los movimientos secesionistas vasco o catalán. Cuando se menciona eso, se habla como de un subproducto del desgobierno que supone la democracia y la descomposición del país, de la España eterna, que auspicia la República.

Rojo da una pista nada casual sobre esa cuestión, aunque no la desarrolle. Cuando habla de la reconstrucción de la unidad del ejército que se produce en el período que abarca desde el final de la Primera República en 1876 hasta el comienzo de las guerras africanas, en 1909, menciona de pasada el asalto por parte de algunos oficiales del ejército contra las instalaciones de una revista satírica catalana, Cu-cut, por las presuntas ofensas a la institución («la ofensa catalana contra la Institución», dice Rojo) en 1905. Y habla de ello como de un hito, uno de los episodios que certifican la unidad existente en aquel entonces. Que la certifican y la fortalecen.

Lo cierto es que no hay apenas casos de militares que abracen las causas nacionalistas vasca o catalana en 1936. Ése no era un motivo de confrontación interno. Y a los militares leales les repugnaba casi tanto como a los rebeldes la idea de que se produjera una secesión de una parte del territorio español.

En el caso de Vicente Rojo, la posición es inequívoca. A lo largo de todos sus escritos, no sólo de los reunidos en este volumen, no existe un análisis dedicado sólo a la cuestión de los nacionalismos. Pero sí hay numerosas anotaciones que se refieren a momentos concretos de la guerra y a la interferencia permanente que supone la existencia de autoridades que se han arrogado poder en vistas de la debilidad de la República, es decir, del desmoronamiento del poder del Estado provocado por el golpe. Porque tanto el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, como la dirigencia del Partido Nacionalista Vasco (PNV) emprenden, desde los primeros momentos de la sublevación, una política de acumulación de poder que encuentra su mejor aliado en la debilidad en la que los golpistas han dejado al Gobierno de la nación.

En el caso catalán, se trata de ganar parcelas de poder bajo el pretexto de que el poder central no puede ejercerlo. La acción de Companys, por otra parte, apenas detentador de poder por la ocupación del mismo por la CNT, es de forma constante astuta y se halla envuelta en argumentos poco transparentes.

En el caso vasco hay un chantaje evidente desde los primeros compases de la guerra: los nacionalistas no echan toda la carne en el asador hasta que, en octubre de 1936, las Cortes republicanas aprueban el Estatuto vasco. Las dudas de los nacionalistas vascos durante la primera semana del Alzamiento se han producido porque la raíz clerical y de orden de sus ideas les hace más cercanos a los sublevados. El problema es que éstos no les han dado garantías suficientes en cuanto a su actitud futura sobre los fueros. Emilio Mola lo ha intentado. La desconfianza de los nacionalistas está justificada, porque su idea no encuentra muchas simpatías en ninguna parte. Indalecio Prieto, el líder de la facción centrista del PSOE, es el gran mediador que consigue que los nacionalistas opten por defender la democracia en lugar de la reaccionaria propuesta de Mola.

Sobre esta cuestión, la reacción de Rojo es similar a la que tuvieron personalidades tan importantes como el presidente de la República, Manuel Azaña, o el del Consejo de Ministros, Juan Negrín. Todos ellos viven durante la guerra su relación con los nacionalistas periféricos como una pesadilla. Al margen de las repercusiones políticas de sus actitudes discrepantes, hay una consecuencia que no es baladí: la eficacia del esfuerzo de guerra se ve, permanentemente, afectada por las actuaciones de los dos gobiernos autónomos, empeñados en sostener una estructura propia de mando, al margen de la dirección central de la guerra.

La exacerbación del sentimiento nacionalista no es, sin embargo, exclusiva del bando rebelde o de los dirigentes y partidos periféricos de Cataluña y el País Vasco. El bloque republicano adopta también las fórmulas del llamamiento a la conciencia nacional de sus leales. Es una tentación difícil de evitar. Las llamadas al pueblo, a la nación en armas, contra la intervención extranjera. El argumento está servido: la guerra de 1808 contra los franceses invasores enviados por Napoleón Bonaparte.

Eso afecta, desde luego, a las relaciones entre nacionalistas periféricos y los españoles. Porque son sentimientos incompatibles. No se puede enarbolar un mensaje patriótico concentrado en España y soportar que el aliado grite «Visca Catalunya» desde la misma trinchera. Los hombres tienen que ir a combatir con un mensaje inequívoco. En el caso de los militares eso es aún más evidente, como Rojo apunta al mencionar tan de pasada el asunto del Cu-cut. Porque el incidente había sido tan sólo el principio de una cadena que tiene siempre los mismos protagonistas, como Ferrer Guardia, el catalanista fusilado a cuenta de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, en julio de 1909. Durante aquellos días se quemaron muchas iglesias, pero también se llevó a cabo una fortísima campaña contra los militares que llevaban a la muerte a los jóvenes reclutas en África. La campaña africana de aquel verano fue enormemente cruenta. Y se hacía al grito de «Viva España». Como Rojo señala, las guerras africanas comenzaron a sembrar la desunión entre los militares porque allí se gestaron las camarillas de uniformados que pedían privilegios a cambio de su valor y despreciaban a los que no se jugaban el pellejo con España en la boca, tanto como despreciaban la vida de los soldados que mandaban. Comenzó esa división, pero también el divorcio entre el ejército y una parte de la sociedad española. Singularmente, de la catalana, que comenzó a revelarse hostil hacia los militares españoles, muy fácilmente identificables desde las posiciones nacionalistas como españoles y represores al mismo tiempo. El que muchos militares entre los leales fueran nativos de Cataluña no impedía ese proceso.

El sentimiento anticatalanista gana en adeptos y en intensidad, según avanza la guerra, entre las filas republicanas. Las palabras de Azaña, gran defensor del Estatut desde los escaños del Parlamento español, se van volviendo más y más agrias conforme avanza el conflicto y ha de vérselas con actitudes que le parecen chatas, mezquinas, y que no llega a comprender en absoluto. El retrato que hace del personaje nacionalista catalán en su Velada en Benicarló es cualquier cosa menos atractiva. Los hechos de mayo de 1937, cuando se quedó aislado en su residencia mientras Barcelona se convertía en un sangriento guirigay y él quedaba abandonado a su suerte con el único apoyo de su guardia personal y del coronel Escobar, no ayudaron a mejorar su opinión sobre el catalanismo político. Las gestiones de los más destacados dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para obtener mayor autonomía, o los intentos de paz por separado, de los que alguna noticia llegó a tener el Gobierno en 1938, colmaron el vaso.

Entre los militares leales, el sentimiento es parejo al de Azaña y del presidente Negrín. Y al de Rojo, por supuesto. Desde que en la primavera de 1937 acepta la responsabilidad de la jefatura del Estado Mayor Central, su lógica obsesión es la de establecer un plan de guerra. Para ello, necesita poner en marcha una maquinaria de enorme complejidad que haga rentable el esfuerzo gigantesco que un Estado aún maltrecho debe realizar para continuar con el esfuerzo bélico.

Rojo se encuentra con un sinnúmero de problemas. Pero dos de ellos alcanzan una singularidad relevante: el problema catalán y el problema vasco. En ninguno de los dos territorios se pliegan los ejércitos, o como se les quiera llamar, de una manera sencilla a las órdenes del mando central. El caso del norte es exagerado, porque el PNV, con José Antonio Aguirre a la cabeza, intenta ningunear con terquedad digna de mejor causa a los representantes del Estado Mayor Central enviados para mejorar técnicamente la capacidad combativa de las fuerzas movilizadas. El ejército del norte funciona como el de los chistes sobre Pancho Villa. Aguirre, que no tiene ninguna formación militar, se siente capaz de mover a los gudariak a su antojo. Organiza las tropas, planifica las colosales defensas y provoca, con la entusiasta ayuda de los otros, constantes enfrentamientos con las tropas cántabras y asturianas, pero también con las milicias de obediencia comunista, anarquista y socialista que se han movilizado para defender a la República y no sólo a Euskadi de la agresión franquista.

De Cataluña le llega un doble dolor de cabeza. El que le causa Companys, empeñado en controlar la industria de guerra catalana, que se va a prolongar durante muchos meses; y el del manejo de las tropas encuadradas en unidades de carácter nacionalista. Los recelos, la competencia, serán la norma, y no la excepción, durante el desarrollo de todo el conflicto.

El nacionalismo español es una característica común en la actitud de casi todos los militares leales a la República. Ese llamamiento al combate contra la invasión extranjera, tan fácil de identificar con la presencia de los nutridos ejércitos italianos y africanos, además de los selectos y altivos alemanes de la Legión Condor, es tan potente, si no más, que el de la llamada a la defensa del orden constitucional. El orgullo españolista está presente también en la complicada, sobre todo al principio, relación con los asesores militares soviéticos o con los mandos de las Brigadas Internacionales. A lo largo de su relato sobre la guerra, Rojo resalta, por ejemplo, el caso del general Kléber, quien, apoyado por la prensa extranjera, intenta constituirse en el héroe de la defensa de la capital, por encima de quienes la sustentan realmente. Rojo denuncia con toques coléricos al jefe de los voluntarios, pero con la misma energía rechaza, sin quitarles méritos ni a su valor ni a su entrega, la versión de que los brigadistas sean los que rechazan los primeros asaltos de las tropas rebeldes contra la Casa de Campo o la Ciudad Universitaria. Su encendida defensa del soldado miliciano, de los maestros afiliados a la FETE, de los peluqueros, los camareros o los albañiles sin formación militar es un canto poderoso a la raza. Ellos, milicianos españoles, son los que se enfrentan a los mercenarios extranjeros y les hacen desistir de su empeño, combatiendo hasta la extenuación y la muerte en trincheras mal cavadas. Son los guardias de Asalto españoles situados en primera línea los que rechazan, mandados por el comandante Romero, el ataque sobre el Puente de los Franceses, que pasará a la épica de la guerra como uno de los hechos más cantados.

De esa experiencia de lucha Rojo va elaborando un discurso patriótico que culmina en la comparación entre el ejército compuesto de milicianos de Madrid en 1936 y el que en Francia construyera el mito nacional después de la batalla de Valmy. El Ejército Popular es, para estos militares, el «pueblo en armas». Está compuesto de hombres que luchan por la patria.

Hay, en todo caso, una crucial diferencia entre el patriotismo de Rojo y sus colegas y el de los golpistas. La construcción del concepto de España entre los franquistas se realiza sobre la base del catolicismo. La Iglesia les provee de ese argumento. Curiosamente son dos catalanes, Enrique Gomà y Plà i Deniel, los que sirven a Franco su mensaje más elaborado, el de la Cruzada. «España será católica o no será» es una frase de iglesia que da las razones suficientes para la violencia extrema, para la crueldad homicida que lucen los nacionalcatólicos. Cabe, es incluso necesario, el exterminio del adversario: «o no será». Ahí es nada.

Para la propaganda republicana, que tiene su mejor aliado en la elaboración del mensaje que enarbola la Internacional Comunista, el del antifascismo, es más cómoda, por sencilla, esa calificación que unifica a los golpistas con la peste parda y negra que pretende dominar Europa. Pero los militares rebeldes, que también se instalan en la comodidad de la camisa azul para militarizar a sus partidarios, no comparten las raíces de su violencia con los nazis alemanes o los fascistas italianos. Los nazis son asesinos declaradamente racistas, que pretenden exterminar a judíos y, si hace falta, a los eslavos, que son también seres inferiores, para asegurar el predominio de la raza aria. Los fascistas italianos se apoyan en una retórica patriótica que tiene más que ver con la política y las remotas referencias al esplendor de la Roma imperial, militarizada. Los militares españoles no aprecian por lo general ni a unos ni a otros, aunque experimenten simpatía por el autoritarismo y el antibolchevismo de nazis y fascistas. Tienen su propia ideología exterminadora que se basa en la exclusión del que no comprenda la íntima relación entre patriotismo y religión católica.

El catolicismo de Rojo y sus colegas republicanos tiene una naturaleza distinta, no está ligado al patriotismo. En su acervo intelectual, la guerra hace que comiencen a aparecer conceptos como el de pueblo y el de democracia o, si se quiere, de legalidad, ligados a ese sentimiento patriótico, que alcanza para la guerra el máximo de utilidad con el hallazgo de Rojo sobre la batalla de Valmy.

Hay otro asunto relacionado con el nacionalismo que también influye en Rojo, que es el del ejército de Aragón, de obediencia anarquista. Aprovechando el vacío de poder, el jefe libertario Joaquín Ascaso, hermano del héroe caído el 19 de julio en la lucha callejera contra los sublevados, emprende una aventura revolucionaria más que singular: pone en marcha el Consejo de Aragón, que funciona casi como una entidad independiente dentro del territorio republicano. Administra justicia y reparte tierras. Por supuesto, organiza su propio ejército y decide cómo hay que usarlo. El frente de Aragón es un frente casi estabilizado desde los primeros compases de la guerra, cuando las columnas anarquistas, acompañadas de algunos guardias civiles y militares a los que hacían poco o ningún caso los milicianos, alcanzaron las inmediaciones de Zaragoza, y ahí se quedaron.

Para acabar con la indisciplina, con la dispersión de los esfuerzos, Rojo planifica, una vez apagados los tiroteos de Barcelona en mayo de 1937, la sumisión por la fuerza del Consejo de Aragón. Y toma una decisión que es característica de su pragmatismo: encarga a la división que manda Enrique Líster, la número 11, de filiación comunista, que disuelva los órganos de gobierno y las unidades milicianas que enturbian más que ayudan al Ejército Popular. En la acción y en la voluntad de los militares leales, y en este caso, también de los comunistas, coinciden el rechazo a la indisciplina y la repugnancia ante la ruptura de la unidad española.

La relación de Rojo con los anarquistas es, desde el punto de vista estrictamente militar, muy contradictoria. En la defensa de Madrid, su juicio sobre el comportamiento de los milicianos que lidera el albañil Cipriano Mera, organizados en la 4ª división, no puede ser más positiva. El propio Mera acudió a Rojo para pedirle cualquier galón, incluso de sargento, para darle una estructura militar a su funcionamiento. Mera obtuvo el grado de mayor, equivalente a comandante en el ejército profesional. Desde el principio hasta el final de la guerra, las unidades mandadas por Mera mantuvieron una disciplina ejemplar en el combate. La experiencia fue la contraria con la Columna Durruti, que acudió a la capital con el pretencioso objetivo de salvarla y conseguir así para el movimiento libertario la hegemonía en el combate frente a la competencia de los comunistas. Los feroces anarquistas de Buenaventura Durruti flaquearon, sin embargo, en la defensa de la ciudad y, cuando su jefe murió, exigieron la vuelta a Aragón, para practicar una guerra que les era menos extraña, una guerra de posiciones primitiva y en la que la artillería apenas desempeñaba un papel; una guerra en la que se enfrentaban a falangistas, soldados de reemplazo y guardias civiles. En Madrid se las vieron con los mercenarios marroquíes y de la Legión. Era otra cosa.

La relación de Rojo, y en general de los militares leales, salvo los de militancia comunista, con los milicianos y soldados de ese origen es también muy contradictoria. Pero por razones distintas. Desde que el Partido Comunista de España (PCE) creó en Madrid el banderín de enganche del Vº Regimiento, las tropas de esa filiación han demostrado una disciplina ejemplar que las ha convertido en el tesoro más preciado para los militares. Los comunistas obedecen, aprenden técnicas de guerra, se someten a las órdenes del mando, y su sentido estricto de la jerarquía les hace idóneos para constituirse en la base firme sobre la que se asienta el Ejército Popular. Es tal la devoción que Rojo profesa a estas unidades, que construye en torno a ellas su querido Ejército de Maniobra, la gran unidad sobre la que recaerá, casi siempre, la responsabilidad ofensiva, cuando Rojo pretenda darle la vuelta al resultado de la guerra. Son los hombres de Brunete, del Ebro, de Teruel. No sólo ellos, pero fundamentalmente ellos.

La contradicción está en la ideología. Rojo, como casi todos los militares leales, reniega del comunismo. Son hombres que han decidido mantener su juramento republicano, pero que detestan todo aquello que huela a bolchevique, a revolución proletaria y a destrucción de las normas de convivencia que los comunistas prometen, por mucho que estén en tregua con la democracia. Porque de lo que se trata ahora para Stalin es de defenderse de la amenaza nazi sobre toda Europa. Ello implica la creación de los llamados Frentes Populares, en los que se llega a acuerdos con los partidos democráticos, que representan a la pequeña burguesía. Eso, desde luego, favorece el entendimiento a corto plazo, como ha pasado en España y pasa en Francia, pero nadie se llama a engaño. Los comunistas no han borrado de su estrategia el programa revolucionario, por mucho que no tengan ni la menor intención de aplicarlo a corto plazo en España.

Lo que, al menos en la práctica, separa a los militares leales de los golpistas es que consideran que dentro de un régimen democrático cabe la existencia de un partido comunista legalizado, actuando en libertad, como sucede en países tan cercanos como Francia. También es cierto que el PCE no ha tenido, hasta que estalló la rebelión, una presencia relevante. Durante la guerra es más tranquilizador su programa de respeto a las normas democráticas que su práctica de acaparamiento de poder. Su actuación, en todo caso, no ha provocado problemas graves a los partidos republicanos. Quienes han sufrido la amenaza y la agresión de los comunistas han sido los mismos que han pagado caro en la Unión Soviética su insumisión a Stalin, o sea, otros comunistas, como los militantes del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Y en algunos casos, los anarquistas y socialistas, los viejos enemigos que pertenecen a otras organizaciones internacionales obreras. Jamás, en toda la guerra, los comunistas se plantean, hasta el golpe de Casado, llevar adelante una confrontación directa con los partidos burgueses. En relación con los militares republicanos, su respeto está claro, aunque se da por supuesto que hay una política permanente de captación de voluntades que alcanza a hombres tan destacados como el general José Miaja. Pero, salvo que haya una contradicción directa de intereses y estrategias, el cuidado del PCE hacia los mandos republicanos es exquisito.

... Salvo que haya una contradicción directa. El goteo de incidentes entre militares profesionales y el PCE es incesante durante toda la guerra. Las disputas por el control del comisariado, por ejemplo, no encrespan sólo a republicanos, socialistas, anarquistas y nacionalistas vascos y catalanes, sino también al Ejército Popular. Sus mandos profesionales se ven envueltos con frecuencia en disputas con los grandes maestros de la infiltración y la toma de posiciones de poder que son los comunistas españoles, aleccionados por los expertos agentes de la Internacional Comunista.

Hasta que la guerra toca a su fin y las contradicciones se agudizan hasta límites insoportables que obligan a eliminar cualquier ambigüedad, ningún comunista pone en duda, por ejemplo, la autoridad de Rojo. Todo lo contrario, le defienden y ensalzan en su papel de patriota y excelente militar. Y el apoyo a Rojo es decisivo cuando la crisis política que lleva a la dimisión de Largo Caballero como presidente del Consejo de Ministros significa, al tiempo, un cambio en la estructura del mando militar republicano.

Rojo, como tantos otros militares republicanos, y el ejemplo mayor es el del coronel Segismundo Casado, siente una hostilidad manifiesta contra los comunistas, aunque el primero hace compatible esa repugnancia con la simpatía permanente por sus virtudes de disciplina y organización. Para Rojo, el partido y los órganos cuasi policíacos que pone en marcha son repugnantes, pero sus jefes militares y sus soldados son admirables. Rojo y Casado coinciden también en el aprecio por un líder anarquista como Cipriano Mera, con el que Casado llega a acordar el golpe definitivo contra el Gobierno de Juan Negrín. Algo que parece un sinsentido, porque no hay nada más alejado del espíritu en que ambos hombres están forjados que la propuesta revolucionaria de los anarquistas. Se trata en realidad de una sincera, pero coyuntural coincidencia de intereses, que se concreta casi siempre, en el terreno de las ideas, en el horror compartido con los libertarios a la posible hegemonía comunista.

Hay muchos otros militares que dan muestras de esta actitud, que se agrava según avanza el desarrollo de la guerra. La separación entre los sectores central y catalán provoca en 1938 una grave crisis de autoridad en el Ejército Popular. Y se produce una confrontación de modelos de guerra entre Vicente Rojo y su ya entonces teórico subordinado José Miaja. La batalla de Valencia es responsabilidad directa del segundo, aun cuando las operaciones son conducidas y planificadas por un amigo íntimo de Rojo, el general Manuel Matallana. Los militares responsables de la Región Central elaboran entonces de forma autónoma sus acciones. Y se genera un ambiente claramente hostil a los comunistas entre los mandos dependientes de Miaja. En el plano técnico, la disputa se centra entre los conceptos de guerra ofensiva, que es la que defiende Rojo, y guerra defensiva, la que reivindica Miaja. Y la opción de Rojo se identifica con la preeminencia política de los comunistas. Al calor de estas diferencias en el terreno militar crecen las conspiraciones para desarbolar el poder del PCE en todas las esferas de poder del área central. A efectos prácticos, esa distancia conceptual se acaba concretando, una vez terminada la batalla del Ebro, en un boicot abierto de los militares profesionales del centro a las decisiones del mando supremo, encarnado por Rojo.

Rojo, identificado absolutamente con Negrín, que tampoco simpatiza con el comunismo, sigue confiando en los militantes de ese partido para imponer su idea de la guerra.

Hay una última cuestión de interés para comprender la actitud de los militares republicanos. Es la de la concepción de las relaciones entre el poder civil y el militar para el desarrollo de la guerra. De una forma general, no hay dudas entre los militares republicanos de que el liderazgo en el conflicto tiene que corresponderle al poder civil, legitimado por la Constitución. Pero en Rojo hay una creciente tentación de considerar que es preciso establecer un mando único, un poder que tenga el control absoluto de los esfuerzos republicanos para poder enfrentarse mejor a los rebeldes. En esa idea no choca sólo con el presidente de la República, Manuel Azaña, sino con el propio Negrín, al que acaba uniéndole una profunda amistad.

La cuestión se plasma en si debe haber o no una declaración formal de guerra a los rebeldes. No es ninguna vaciedad discutirlo. Desde el principio, los gobiernos que se han sucedido bajo la presidencia de Azaña han rechazado declarar el estado de guerra porque eso significaría reconocerle legitimidad al enemigo, darle un estatus superior al de rebeldes que les conferiría incluso una capacidad diplomática más potente. Para Rojo eso supone, en cambio, la imposibilidad práctica de establecer la autoridad militar por encima de la civil mientras dure el conflicto. Con lo que significa de dificultades para negociar con los sindicatos el uso de los transportes, planificar las industrias de guerra y muchos otros aspectos esenciales para el funcionamiento adecuado de la retaguardia. Hay otros ejemplos que son más lacerantes. Así, Rojo es el jefe del Estado Mayor Central, y además el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Pero no lo es de los Estados Mayores del Aire y de la Marina. Eso provoca muchas veces graves problemas operativos, que entorpecen la acción en las maniobras estratégicas.

Esa postura de Rojo no va contra la democracia. Su idea se refiere a un período excepcional como es el de la guerra. Pero choca con las sensibilidades a flor de piel de grandes sectores republicanos e, incluso, socialistas, que temen que una decisión así se pueda convertir en un golpe de Estado interno en la práctica.

Una parte importante de los militares profesionales republicanos acabaron su guerra haciendo una extraña pirueta, una maniobra que les unió a casi todos tras el golpe de Besteiro y Casado contra el Gobierno de Negrín: intentaron un acuerdo de paz con otros militares, con los colaboradores de Franco. Una paz en la que se reconociera su honor y se les garantizara un trato justo.

En eso se equivocaron. Los que se habían sublevado y mostraron la «insospechada crueldad» que refiere Rojo, sostuvieron su cruel conducta con los rendidos. A muchos los ajusticiaron, a otros muchos los sentenciaron a largas penas de cárcel, a otros les dejaron escapar, y a todos les condenaron al ostracismo y al deshonor.

Rojo no compartió la entrega. Pero pergeñó un plan que cuanto menos resulta insólito: una suspensión de hostilidades unilateral, en la que el Ejército Popular se entregara a la clemencia de los vencedores con banderas blancas desplegadas. Era otra manera de buscar el arreglo entre profesionales de la guerra. Su plan no se aceptó. Rojo tampoco se entendió con Negrín sobre las condiciones para esperar el final de los combates desde suelo español. Y tuvo que quedarse en Francia sufriendo la incomprensión de los suyos y la hostilidad de una parte de los que fueron sus camaradas. Otros, muchos otros, le mantuvieron el mismo respeto que le habían mostrado durante la guerra.

Con el exilio, la cárcel o la muerte de los militares que se mantuvieron leales a la República, se quebró durante muchas décadas la tradición liberal, democrática, que había existido en el ejército español. Durante el franquismo, se perpetuó, al amparo de prebendas y de exaltadas reclamaciones patrióticas, un ejército unido en torno a la fidelidad al caudillo en el que las diferencias internas dejaron de existir, pese a que hubiera pugnas entre militares más o menos falangistas, más o menos monárquicos o más o menos tradicionalistas. El nacionalcatolicismo fue, durante ese período prolongado, la base ideológica de una institución que miraba más al mantenimiento de la paz interior que a la defensa de los intereses del país.

El patriotismo, conservador o progresista, de los hombres que defendieron la legalidad fue pasto del olvido. Y ya no constituyó ninguna raíz que diera frutos en un ejército que, con la Transición, comenzó a construirse desde la nada en el cumplimiento de sus labores democráticas.

Los militares leales, republicanos, son sólo una parte de la historia; fueron exterminados como lo fueron también los maestros que se habían echado al campo para alfabetizar el país, o los profesores universitarios, los dirigentes sindicales.

Rojo era uno de ellos. Un síntoma.