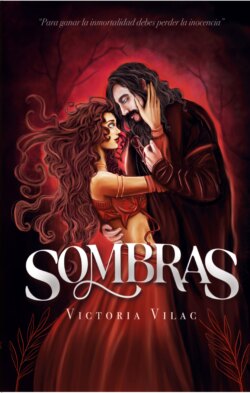

Читать книгу Sombras - Victoria Vilac - Страница 6

ОглавлениеCapítulo 1

El ángel de la muerte

Leena era una joven gitana que vivía con su familia en un pequeño pueblo rural ubicado entre Alemania y Francia, cuando los nazis los tomaron prisioneros. El miedo se respiraba en el ambiente, la incertidumbre, la resignación se habían convertido en parte de su rutina. Eran pocos los gitanos que tenían una vida sedentaria como ellos, ya que la mayoría vivía en casas rodantes tiradas por caballos; viajando de una ciudad a otra, de un país a otro.

El cielo era gris y hacía frío aquel día en el campo, pero en la casa el ambiente era cálido. La familia estaba sentada en torno a la mesa y Leena ayudaba a su madre a servir el desayuno (un poco de leche y pan de centeno), cuando observó por la ventana a varios soldados bajándose de camiones que los habían transportado. Se dispersaron en varias direcciones y uno de ellos avanzó hacia su casa.

El padre les ordenó quedarse adentro mientras salió e intentó dialogar con un joven soldado; no tendría más de veinte años pero sus facciones eran duras, inexpresivas ante la súplica del gitano. La joven seguía la escena consternada. Mientras tanto, su madre abrazaba a sus tres hermanas menores; la última tenía tan solo ocho años.

El sonido del disparo y la abrupta caída de su padre la paralizaron momentáneamente. Segundos después se precipitó hacia la puerta, abriéndola con fuerza, sin importarle que el militar apuntara su fusil directamente a su pecho.

Su madre y sus hermanas la siguieron y todas lo rodearon, gritando y llorando. Leena le levantó la cabeza y lo abrazó. Su padre las miró tratando de guardar sus rostros en su memoria por última vez. Poco después un estertor le recorría el cuerpo y el hombre fuerte, de tez canela y ojos turquesa, moría en sus brazos.

Como un rumor escuchó las órdenes del soldado; debía dejarlo y proseguir. Ella se despidió dándole un beso en la frente y se marchó junto a su madre y sus hermanas. Lo dejaron tendido en el suelo y avanzaron en silencio hacia el camión que las trasladaría junto a otros gitanos, hacia lo desconocido.

—También nos matarán —susurró en voz baja y su madre la miró con angustia, sabiendo que tal sentencia se haría realidad tarde o temprano.

—Deben prometerme que harán lo posible por mantenerse con vida —les conminó la mujer, tomando sus rostros entre sus manos, acariciándolos con dulzura como la primera vez que las tuvo en sus brazos. Jayah, Zita y Adrya, entre sollozos, asentían con la cabeza, sin estar muy seguras de qué quería decir su madre. Leena, sin embargo, lloraba en silencio, sin entender para qué seguir, si su padre ya no estaba con ellas—.

—¡Monshé! —era la palabra que su madre utilizaba para llamarla con cariño—. ¿Me lo prometes también?

La joven inclinó su rostro con suavidad, para contemplar en su mano un hermoso anillo de plata labrado, con una piedra de color liliáceo, que brillaba a la luz del sol. Su padre se lo había regalado no hacía mucho, al cumplir dieciocho años. De aquel emotivo día recordaba las palabras de su abuela al leer su mano: “¡martyia mule!”, había exclamado con temor la anciana, al ver en la línea de la vida que surcaba su palma, lo que el destino le tenía preparado.

Todos los presentes permanecieron en silencio y su madre repitió en lengua de los payos o no gitanos para que ella comprendiera, pues nunca había escuchado tal expresión:

—¡El ángel de la muerte, espíritu de la noche, te vigila!

Leena recordó el escalofrío que recorrió su cuerpo aquel día; una sensación parecida al despertar de una pesadilla. Nadie en la familia supo o quiso explicarle qué significaban aquellas palabras. No volvieron a hablar del tema y la joven prefirió olvidar el incidente, pero ahora, con la imagen de su padre muerto en sus brazos, le era imposible no pensar en ello.

No estaba segura de cuánto tiempo había pasado cuando el camión llegó a un campo de concentración en Dachau. Les obligaron a formarse en una línea mientras un oficial nazi junto a un hombre sin uniforme, pero vestido elegantemente con un traje oscuro, caminaban revisando minuciosamente a los recién llegados como si se tratase de objetos dispuestos a la venta en un almacén.

Un olor a muerte se respiraba en el ambiente y todavía se podía sentir la presencia de almas que vagaban desorientadas en aquel cementerio, estremeciendo a los que aún vivían cuando intentaban tocarlos, hablar con ellos y preguntar qué había sucedido o por qué, pero todo era en vano. La mayoría no podían verlos o sentirlos, únicamente un escalofrío recorría su espina dorsal cuando sentían un beso, una caricia o el abrazo de un ser querido que apenas había muerto.

El extraño caballero observó rápidamente a la madre de Leena y a sus hermanas, quienes eran muy parecidas físicamente: tez oscura, ojos claros y cabello castaño oscuro, rostros finos y delicados. Contempló por breves segundos a la joven gitana que era la última de la larga fila de recién llegados; de ojos tan claros que se confundían entre verdes o azules y contrastaban con el cálido tono de su piel morena. Sus largos cabellos oscuros caían en cascada desde sus hombros hasta la cintura; era la única que lo llevaba suelto a diferencia de las trenzas que lucían las otras mujeres. Su rostro era melancólico y su mirada estaba perdida en el firmamento. Quizá por el frío o para protegerse de los ávidos ojos de los soldados alemanes, trataba de ocultar bajo su chal las formas sinuosas de su cuerpo adolescente. El desconocido hizo el ademán de querer avanzar, pero una extraña fuerza le cortó el aliento. Se dirigió al oficial y le comentó algo en voz baja.

—¡Tú niña, acércate! —gritó el soldado mientras el hombre sin uniforme la miraba con curiosidad.

Muy consciente del temperamento de los soldados alemanes, apretó los dientes y tragó en seco, alejándose del resto de gitanos; entre ellos, vecinos, amigos, familia. Algunos la miraron expectantes. Su madre asintió con la cabeza y sus hermanas esbozaron una triste sonrisa, la misma que pretendió alegrar sus corazones fugazmente, negándose a aceptar que les aguardaba un trágico final. Mientras tanto, ella se acercaba con recelo al desconocido: un hombre en apariencia mayor, alto, de tez blanca. Tenía cabello largo ondulado y oscuro, del mismo color que la barba abundante sobre su rostro, una nariz larga y fina.

El oficial nazi, dio una orden y dos o tres soldados, que salieron de la nada, empezaron a disparar. Como flores que azota el viento, uno a uno, iban cayendo con el pecho destrozado, o quizá el rostro, las manos, los brazos. Leena intentó regresar al grupo, pero el hombre la atrajo hacia sí y la abrazó muy fuerte. Mientras ella luchaba con todas sus fuerzas para deshacer ese apretón, él le impedía ser parte del macabro espectáculo que los soldados alemanes parecían disfrutar.

Ahogó sus gritos en lo más profundo de su ser, cuando se dio cuenta que ese extraño aún la sostenía contra su pecho y se apartó de él. Quiso correr y abrazar a su familia por última vez, pero sabía que nada quedaba de las personas a las que había amado. Se quedó paralizada, ocultando su rostro con sus manos, experimentando un dolor tan profundo que la consumía. Sin embargo, por breves segundos, sintió una calidez inexplicable que abrasaba su ser, culminando con la sensación de una caricia en su rostro.

El hombre, quien la miraba sin emitir palabra alguna, se limitó a hacerle una señal con la mano para indicarle que lo siguiera y el oficial nazi asintió con la cabeza. Con los ojos llenos de lágrimas, sin entender qué sucedía, lo siguió hasta un auto. Un personaje con traje negro les abrió la puerta y, una vez que estuvieron dentro, se marcharon del lugar.

Leena estaba impactada, con el corazón destrozado observaba como seguían llegando camiones con gitanos y judíos; los reconocía fácilmente, a los unos por lo colorido de sus ropas y a los otros porque tenían cosida en sus ropas la estrella de David.

Mientras el vehículo se alejaba de aquel cementerio, volvió a la realidad. Sintió la mirada de ese extraño que la había salvado de la muerte, pero no se atrevía a enfrentarlo. Abundantes lágrimas brotaron de sus ojos, fijos en la ventana, y con un dolor espantoso en la garganta contenía su deseo de gritar.

Transcurrió bastante tiempo hasta que él finalmente habló, rompiendo el incómodo silencio.

—Te salvé la vida —dijo en un tono neutral, aunque debido a las circunstancias, sus palabras le sonaron a ironía.

—Mi familia acaba de morir. ¿Para qué seguir viviendo? —replicó sin levantar su mirada, la misma que estaba fija en sus manos, colocadas una sobre otra. Su voz era casi imperceptible, como un eco distante que se perdía en la inmensidad.

—Quizá tu destino debía ser diferente —respondió él sin inmutarse.

—¿Por qué me salvaste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a mis hermanas o a mi madre?

Sus ojos inflamados y rojos, su rostro manchado y húmedo; tenía una expresión desafiante, de ira, de inconformidad. Era la primera vez que lo miraba directamente y sus ojos, de un color azul pálido, eran tristes, pero su mirada tan intensa, que no pudo sostenerla y apartó su rostro rápidamente.

—Tus ancestros me sirvieron en el pasado. Por eso estás viva hoy.

—¿Mis ancestros? —respondió molesta, deseando que aquel desconocido se callara.

El sonido de sus palabras la aturdía, la manera como las pronunciaba y el timbre de su voz era demasiado grave, profundo.

—No es necesario que lo entiendas ahora —concluyó el extraño sin dejar de mirarla, recorriéndola como quien contempla una reliquia en una cruz, una joya preciosa en el interior de un baúl viejo, una carta de amor olvidada en un cajón.

El silencio los acompañó durante el largo trayecto hasta que el auto se detuvo frente a una mansión cuyo encanto había quedado relegado a épocas pasadas; ahora era un viejo edificio gris con pocas flores en el frente y amplios ventanales.

Un anciano con pocos cabellos blancos en su cabeza y muy delgado, junto a una mujer de mediana edad, esperaba junto a la puerta principal, de madera sólida, con intrincados labrados. En la parte central se destacaba la efigie de un león con el hocico abierto del que sobresalía una manilla para tocar, todo aquello fundido en bronce. El día terminaba y había empezado a llover; grises nubarrones avanzaban lentamente sobre el cielo triste, mientras el hombre de cabello blanco, paraguas en mano se apresuró a abrir la puerta. No ocultó su asombro al ver a la joven que acompañaba a su patrón.

—¡Bienvenido conde!

Lo saludó respetuosamente mientras extendía su mano hacia la joven que aguardaba junto a su excéntrico jefe. La mujer también saludó al recién llegado haciendo una pequeña reverencia.

Ambos miraron a la chica con un poco de extrañeza, pues vestía una falda oscura que cubría sus piernas y solo dejaba ver sus pies, complementaban su atuendo una camisa blanca y un chal negro de rosas rojas. Debido a sus modestas ropas supusieron que no se trataba de alguien importante. El mayordomo se preguntó de dónde la habría sacado, aunque lo verdaderamente interesante sería saber para qué la quería.

Él solo inclinó su cabeza como señal de saludo y se apresuró a entrar con la joven, hacia el interior de la decadente residencia.

—Señor Wagner, señora Shmidt, asegúrense de que mi invitada se sienta cómoda.

Fueron sus primeras y últimas palabras antes de desaparecer en el interior de la mansión, algo que sucedía con frecuencia y, en cierta manera, asustaba al ama de llaves.

Mientras Leena admiraba el interior de aquel tétrico y decadente inmueble, ambos se miraron perplejos preguntándose qué era lo que su jefe esperaba de ellos, con respecto a su “invitada”. Había estado de viaje durante un largo tiempo y regresaba con una jovencita quien, por lo visto, únicamente tenía lo que traía puesto encima.

—Venga, acompáñeme —le dijo la mujer con una voz ronca y una mirada seria en su rostro.

Era una mujer de mediana edad, con el cabello rubio ensortijado sujeto por un moño muy fuertemente tensado, aunque dejaba ver varios mechones de cabellos blancos en toda su cabeza. El tono de su piel era casi rosado y sus diminutos ojos grises lucían cansados bajo los hinchados párpados y profundas ojeras. Sus facciones eran muy finas, y su nariz y su boca eran pequeñas y delgadas en comparación con su cuerpo, bastante grueso y un poco desproporcionado, debido quizá a su baja estatura.

Ingresaron por un gran arco de piedra y atravesaron una estancia con pocos muebles; varias luces ubicadas en el techo y en las paredes de la residencia alumbraban el lugar confiriéndole una visión tétrica. Leena observó que habían varias puertas cerradas y antes de perder de vista a la mujer, apresuró su paso para alcanzarla en la escalinata que subía al segundo piso. Caminaron unos pocos metros por un largo corredor que permitía observar el salón principal y se detuvieron frente a una puerta.

La señora Shmidt buscó en su llavero, que tenía quizá unas diez o quince llaves, la que abriera la puerta. Ingresaron a una alcoba muy amplia, con ventanales que permitían ver un bosque muy frondoso detrás de la propiedad y que se perdía en el horizonte. El aroma que se percibía en la estancia era muy tenue pero agradable: una fragancia que combinaba el olor de rosas, vainilla y algo más. Era tarde ya y la escasa luz natural se apagaba de a poco, sumiendo a la floresta circundante en una profunda oscuridad.

—Le pediré al señor Wagner que encienda el fuego para que su habitación se caliente. Encontrará ropa de mujer en el armario —dijo, señalando un enorme mueble de madera decorado con rosas en tonos pastel y pájaros azules y amarillos.— Le avisaré cuando la cena esté lista.

Leena la miró sin decir nada. Sentía en su voz el rechazo que últimamente todos los alemanes les prodigaban. Miró a su alrededor; en la habitación había una cama con dosel desde el cual colgaban cortinajes de tul color perla. También una peinadora y un escritorio de madera, todo finamente tallado con incrustaciones de concha y nácar, igual al mango del abanico de su abuela. El ama de llaves recordó las palabras de su señor y se dirigió a la muchacha de una manera más sutil.

—Descanse. El conde nunca cena y sin duda hoy no será la excepción. Si él pide verla, le avisaré. Con su permiso —dijo mientras se dirigía hacia la puerta.

—¡Espere, no se vaya! —le suplicó, tomándola del brazo— ¡No sé por qué él me trajo aquí, yo no lo conozco, nunca lo había visto! ¡Mi familia! ¡Todos están muertos! —exclamó mientras sollozaba y el dolor que sentía en el pecho se hacía más agudo.— ¿Qué quiere él de mí? ¿Por qué no me dejó morir?

Si Leena no lo entendía, menos aún la mujer que se sentía agredida por la extraña jovencita.

—¡Déjeme! ¡No sé de qué habla! —gritaba la señora Shmidt mientras soltaba su ropa de las manos de la muchacha y huía asustada de la habitación.

La amplitud y espacio de la alcoba le resultaban insuficientes para respirar. Llevó sus manos al rostro, mientras cerraba los ojos, tratando de recordar a sus padres y hermanas antes de esa trágica jornada. Buscó entre sus recuerdos los días felices cuando se reunía la familia alrededor del fuego y se contaban las historias de sus ancestros. Las mujeres bailaban al son de la música, moviendo sus cuerpos esbeltos, sus largos cabellos coqueteando con el viento, escuchando el maravilloso sonido de sus risas y las palmas de sus manos que acompañaban a las canciones que hablaban del amor, de la vida y también de la muerte. Ahora estaba sola en un lugar sombrío, en donde no conocía a nadie y todo le causaba duda.

Cuando abrió los ojos nuevamente, estaba sola. Se había acurrucado al pie de la cama, con sus brazos rodeando sus piernas y su mirada fija en la nada. De pronto, un aullido cercano lastimó sus oídos. Se levantó despacio y se acercó a la ventana con temor. La noche ya había caído y no se veía nada, pero el llanto del animal le erizó la piel. Apagó la luz de la habitación para poder ver en la penumbra un indicio de un perro o un lobo. La neblina cubría el jardín y solo se distinguían las copas de los árboles como siluetas que sobresalían en la oscuridad.

Otro aullido rompió el silencio cuando fue capaz de distinguir dos pequeñas luces rojas en el patio. Un rayo caía en ese instante develando la figura de un gran lobo gris en la tenebrosa noche. Leena se apartó de la ventana y se acurrucó bajo los cobertores de la cama. La macabra melodía de la bestia duró hasta las primeras luces del día cuando al fin se quedó dormida a pesar del miedo y el dolor.

Sintió una opresión en su pecho. Era como si algo o alguien se hubiera sentado sobre ella. Trató de incorporarse y abrir los ojos pero estaba sumergida en una especie de sopor que la inmovilizaba. Escuchó un gruñido, precedido por una respiración que humedecía su rostro y aunque paralizada por el miedo, abrió sus ojos para ver a centímetros de sí, las fauces de un animal.

Se incorporó sobresaltada, mirando a su alrededor, pero no había señales de ninguna bestia. La puerta y las ventanas estaban cerradas, ella estaba en la cama arropada con algunas mantas y la habitación estaba tal y como la había visto el día anterior. Volvió a respirar con normalidad y secó el sudor de su frente y su cuello.

—¡Habría jurado que era real! —se dijo, intrigada.

Minutos más tarde, la señora Schmidt entraba a su habitación, saludándola con una leve inclinación de su cabeza.

—Espero que haya descansado lo suficiente, señorita. El conde no ha solicitado su presencia pero considero que debe bañarse y cambiar su ropa. El desayuno se sirve en el salón principal.

La mujer se movía de un lado al otro, depositando la ropa que llevaba en sus brazos en un mueble al final de la cama. Inmediatamente abrió las cortinas y las ajustó a los lados del ventanal.

—¿Escuchó al lobo? —preguntó Leena con temor, pensando en que aquel animal podía salir de la nada.

—¿Lobo? —finalmente la mujer se detuvo a mirarla— ¡Nunca he escuchado aullar a un lobo! ¡Qué locura! —retomó sus actividades y la miró de nuevo— ¡Creo que le hace falta descansar! —vociferó, cerrando la puerta a sus espaldas.

La joven se levantó, sintiendo el frío de las losas de mármol en sus pies y se acercó a la ventana. El jardín estaba desolado y solo el pequeño bosque se divisaba a lo lejos. Cruzó sus brazos tratando de calentar con sus manos, su piel desnuda. No había dormido la noche anterior y hoy debía enfrentarse sola al mundo, un mundo totalmente desconocido y aterrador. Se despojó de sus ropas y lentamente se sumergió en la bañera que la mujer había preparado para ella. El agua era cálida y la cubría casi por completo. Se quedó dormida hasta que alguien entró a su habitación y la despertó.

En el patio, un automóvil negro en el que flameaba una pequeña bandera de color rojo con una cruz esvástica color negro en un fondo blanco, se detuvo frente al vetusto castillo. El mayordomo recibía al oficial nazi, quien, sin detenerse a mirarlo siquiera se apresuró a entrar en la mansión.

—¡Llame al conde, me urge verlo! —gritó mientras se paseaba nerviosamente en el salón principal con su pipa en la mano, aspirando lentamente el humo para dejarlo escapar con una larga exhalación.

El señor Wagner no sabía si ofrecerle al espigado caballero algo de beber o ir en busca de su amo, como lo había requerido Reinhard Heydrich, oficial bajo las órdenes de Heinrich Himmler, comandante en jefe de la S.S.; el Servicio Secreto de Adolfo Hitler.

El anciano desapareció de la vista de Heydrich, quien se paseaba admirando los cuadros que colgaban de las paredes del salón. Seguramente eran los retratos de los antepasados del aristócrata; reyes y reinas a decir por sus coronas y cetros. Un noble europeo venido a menos —pensó irónicamente, aunque no podía dejar de reconocerle cierto mérito, puesto que sin su ayuda, no podían haber llegado tan lejos…

La voz del mayordomo anunciando la presencia del conde, lo alejó de sus pensamientos.

—Reinhard, es un placer volver a verlo —se acercó a una distancia prudente, inclinando su cabeza como saludo. A pesar de lo cortés de sus palabras, su rostro denotaba que sentía lo contrario.

—¡Espero no importunarlo conde, el Führer está complacido con sus servicios pero usted comprende, hemos llegado muy lejos y es necesario asegurar que nuestra victoria sea irrevocable!

Hablaba despacio, como si necesitara asegurarse de emplear correctamente las palabras, mientras observaba el humo de su pipa que se desvanecía en el aire.

—¡Nuestro líder ha convocado a una reunión urgente de la Sociedad Thule y Heinrich me ha pedido que le invite personalmente! —aseveró el alemán con una mirada desafiante.

El noble Andrei Ardelean, vestía una amplia bata de seda negra sobre su ropa. Había estado trabajando en su estudio, quizá desde la noche anterior, ya que ni el ama de llave ni el mayordomo lo habían visto salir en la tarde, desde su arribo a la mansión. Una especie de túnica negra y un pantalón del mismo color completaban su vestimenta. Su cabello era largo y tan oscuro como la misma noche, con algunos mechones grises que salían de sus sienes, la frente amplia y su mirada penetrante.

—Nada dura eternamente comandante, ni siquiera la muerte —observó, con una fría expresión en el rostro—. Incluso los muertos pueden despertar de sus sueños, el Führer lo sabe bien —sentenció Ardelan, quien había compartido con Hitler algunos secretos, gracias a prácticas nigrománticas que entre otras cuestiones, se estudiaban en la Sociedad Thule.

El militar lo miró detenidamente y trató de esbozar una sonrisa, aunque sabía de lo que hablaba, el comentario le parecía fuera de lugar. Ardelean era una persona enigmática y a pesar de que lo conocía desde el inicio de la guerra, sentía que su frialdad al momento de comparecer a las reuniones de la Sociedad, lo distanciaban de los demás miembros, salvo de Hitler y de Himmler, con quienes parecía guardar una relación más cordial. Incluso, éste último, le había dispensado un favor especial —por supuesto con la aprobación del Führer— sobre la necesidad de conseguir una joven que fungiera como su acompañante.

El tema no le había llamado mucho la atención, puesto que no era un secreto que altos miembros del partido nazi, escogían jóvenes atractivas para sí, de entre algunas prisioneras que se encontraban en las zonas de acceso restringido. Entonces recordó la charla que había tenido con su primer oficial sobre la muchacha escogida por el conde Ardelean.

—Por cierto, me informaron que usted escogió a una gitana en Dachau —dijo con tono burlón.

Reinhard era un hombre alto, delgado, su cabello rubio y ojos azules eran propios de los caballeros arios que los nazis exaltaban. En su pecho exhibía orgulloso algunas distinciones que tanto, Heinrich Himmler, como el mismo Adolfo Hitler, le habían impuesto por sus actos de barbarie y brutalidad.

—Pues era parte del trato con Heinrich. Una compensación por mis servicios —respondió el conde mientras se arrimaba a una pared del gran salón, acariciando su barba con su mano izquierda, mientras cubría su cuerpo con el brazo derecho, intentando descifrar lo que el oficial quería, al traer el tema a discusión.

—¡Ciertamente, pero el oficial encargado me indicó que no se trataba de cualquier gitana! —miró al conde con una sonrisa sardónica y le guiñó un ojo, tratando de mostrarse simpático.

—No sabía que había algo inusual en ellos —respondió sin inmutarse en lo más mínimo.

—¡Bien, no diría que inusual pero él quedó gratamente sorprendido de que usted haya elegido a esa joven en particular!

Continuó fumando su pipa, absorto en las formas sinuosas que el humo iba trazando en el aire, recordando las palabras que utilizó el oficial para referirse a ella.

—¡No entiendo por qué, es una gitana como cualquier otra, y mi interés en ella, pues es meramente… cultural! —acertó a decir con firmeza, aunque ni él mismo estaba conforme con esa palabra.

—¿Cultural? —interrumpió Reinhard Heydrich pensando que el aristocrático caballero iba a colmar su paciencia.

—Durante siglos, los gitanos sirvieron a mi pueblo con lealtad y valentía, los conozco bien. A mis ojos son inofensivos —finalizó él, tratando de explicarle el punto al que quería llegar.

—¿Leales sirvientes o esclavos? —cuestionó con sorna el militar, dándole la espalda a Ardelean mientras se dirigía al ventanal, buscando a la joven en cuestión, determinado a no irse sin conocerla—. Bueno, ese tema no me incumbe como lo ha enfatizado muy bien, pero sí me gustaría verla, para matar la curiosidad. El Führer y Himmler estarán encantados al saber que su demanda ha sido, enteramente, satisfecha —finalizó con una irónica sonrisa.

—Tiene mi palabra de que así es —respondió cortante Andrei Ardelean—. La joven está un poco sensible, como usted entenderá, perdió a su familia, quizá no es el momento adecuado…

—¡No me iré sin verla conde!

Exclamó en un tono autoritario y clavó su mirada en él, de tal forma, que no tuvo más remedio que ceder. Sabía que era imposible oponerse a sus deseos. Llamó al mayordomo y le pidió que trajera a su invitada al salón.

La señora Shmidt había entrado a la habitación de la joven gitana y al verla encogida en la bañera con la mirada perdida en el vacío, lavó su cabello, la envolvió en una gran toalla y la ayudó a salir al dormitorio para que pudiera vestirse. Todo en un grave silencio que se vio interrumpido por unos leves golpes en la puerta. Mientras Leena se cambiaba tras un biombo de madera, el mayordomo advertía al ama de llave, que el conde había solicitado la presencia de la señorita.

Shmidt escogió un vestido de seda color blanco fruncido en la cintura con vuelos que dejaban ver sus delgadas piernas y pequeños pies, envueltos en lustrosos zapatos blancos. El escote del vestido tenía forma de media luna resaltando sus delicadas y generosas formas, sus hombros y brazos estaban descubiertos. Secó y peinó su cabello con delicadeza, colocando una fina diadema en su cabeza para que su rostro se pudiera apreciar en su totalidad. Con un poco de carmín rojo y rubor en las mejillas completó el maquillaje de la joven, que poco tenía que ver con la jovencita que había conocido ayer, con los cabellos alborotados y la cara manchada, aunque sus ojos todavía estaban hinchados y rojos, nada que un poco de polvo y lápiz negro no pudiera ocultar.

Leena se miró al espejo tratando de reconocerse. Esa joven no era ella. Las costumbres gitanas le impedían que vistiera de esa forma. Trató de expresar su descontento pero el ama de llaves se paró y mirándola muy seriamente, le increpó:

—¡Por alguna razón que desconozco, su señoría le ha traído aquí evitando que la maten!, ¡si es inteligente hará lo que se le dice! ¡No le queda otra opción jovencita, así que compórtese o todos terminaremos muertos!

Shmidt la tomó del brazo y las dos salieron de la habitación, escoltadas por el señor Wagner.

El silencio en la estancia se había tornado incómodo, cuando el mayordomo anunció la presencia de una señorita cuyo nombre desconocía. Ella lo miró y aclarando su garganta le dijo con voz firme: Leena.

Dio unos pocos pasos en el interior del amplio salón, ricamente decorado con inmensos tapices que colgaban de las paredes al igual que antiguos cuadros de hombres y mujeres de la nobleza. Una gran lámpara de cristal colgaba del techo y en el suelo, una alfombra color rojo sangre, con los más delicados dibujos en tonos dorados, negros y naranjas, cubría el brillante piso de mármol. A pesar de aquellos toques decorativos, la mansión era lúgubre, quizá por los amplios ventanales cubiertos con gruesas cortinas oscuras, que impedían el paso de la luz.

Los dos hombres se quedaron perplejos al contemplarla. Ni siquiera, Ardelean quien ya la conocía, pudo escapar de su asombro. Reinhard Heydrich se acercó a ella lentamente y la rodeó, mientras la joven trataba de cubrirse, cruzando torpemente los brazos frente a su pecho.

Leena no había visto a Andrei, ya que él se encontraba a un lado del salón, con su mano cubriendo su boca, descansando su cuerpo a un costado de la chimenea, impaciente por la espera. Se incorporó para apreciarla mejor; sus pálidos ojos azules se iluminaron y en su rostro serio, se dibujó una mueca parecida a una sonrisa. Cuando se dio cuenta que el oficial alemán la devoraba con su mirada, hizo un ruido con su garganta, tratando de llamar la atención tanto de Leena como la del militar.

—¡Ahí está! —exclamó él mientras se acercaba y, nuevamente, sus ojos y los de la gitana se encontraban. Ardelean inclinó su cabeza, en señal de saludo.

La joven sintió un estremecimiento en todo su cuerpo, la invadió una sensación de incomodidad, de incertidumbre, que recorría las fibras más íntimas de su ser, al mirar a aquel hombre, al desconocido que se había interpuesto entre ella y su destino.

Por su parte, Heydrich permanecía absorto en sus pensamientos. De haber estado él ahí, no le habría permitido llevársela. Habría esgrimido cualquier excusa para impedirlo. Una mujer como ella debía encontrarse bajo la custodia del Servicio Secreto alemán, pero ya no había marcha atrás. El mismísimo Hitler había consentido la solicitud de Ardelean y no podía contrariar a sus superiores. Suspiró anhelando, deseando y maldiciendo la suerte del conde.

—Conde, me retiro seguro de que esta joven le servirá, satisfactoriamente —afirmó haciendo énfasis en la última palabra—. En cuanto a usted jovencita, espero sepa agradecer que Ardelean le haya salvado la vida, con el permiso de nuestro líder, por su puesto.

Leena respiraba agitadamente. Sentía cómo las palabras del alemán le hervían la sangre. Habría querido matarlo con sus propias manos, pero sólo pudo contemplarle con rabia mientras se retiraba de la estancia. Una vez a solas con el conde, con sus ojos llenos de lágrimas, ya no de dolor pero si de furia, explotó.

—¿Por qué? ¿Por qué no me dejó en aquel cementerio? ¿Para qué me perdonó la vida? ¿Para satisfacerle? ¡Pues habría preferido la muerte! —gritó, mientras escapaba de su mirada.

Ya en la habitación, Leena sollozó de miedo, angustia y rabia. Se arrancó el vestido buscando sus ropas, pero no estaban. Rebuscó en el armario tratando de hallar algo más modesto, que no la hiciera sentir como un simple objeto. Encontró una blusa blanca de delicada y suave tela y una larga falda oscura, se vistió y arropó con su chal, quedándose dormida mientras transcurrían las horas. Despertó al escuchar la puerta abrirse; era la señora Shmidt con una bandeja de comida, la cual depositó en el escritorio junto al amplio ventanal. La noche había caído y tenía dolor de cabeza, quizá por la falta de alimento.

—Su señoría me pidió que le trajera algo de comer. Aunque sinceramente, no sé qué ve él en usted —prosiguió—, una muchachita más inteligente, se daría cuenta que parece interesado en su bienestar, algo que nadie hace por otros hoy en día.

—¡Pero yo no quiero estar aquí! No sé quién es él, o qué quiere —respondió ella molesta.

—Sí, ya sé que preferiría estar muerta con su familia. Pero déjeme decirle que en esta situación, todos debemos perder algo…—habló como en un susurro, su rostro se tornó sombrío, parecía que algún recuerdo doloroso venía a su mente—. Acepte las cosas como son o terminará muerta en vida.

Desde la cama, miraba el fuego consumirse lentamente en la chimenea. En su mente se confundían las imágenes la muerte de su padre, con la sonrisa triste de su madre y sus hermanas. Los sonidos de los disparos y el rostro serio del conde en el auto, diciéndole que le había salvado la vida. ¿Para qué? —se preguntó. Era un desconocido, jamás lo había visto y tenía miedo de que quisiera hacerle daño. Entonces, recordó las palabras del ama de llaves, ella parecía querer ayudarla ¿O sería cómplice de ese hombre para causarle algún mal?

La joven reconoció que él no había intentado propasarse, hasta ahora. Era distante, como si tuviera miedo de estar en su presencia. Leena empezó a darle vueltas al asunto, tratando de encontrarle lógica. Sintió escalofríos al recordar las palabras del alemán y su mirada atrevida le revolvió el estómago. ¿Cómo o por qué, él la tendría cerca y no trataría de satisfacerse con ella? Estaba sola, pero no indefensa, tenía sus manos, uñas y dientes y podía causarle daño si entraba a su habitación. Ahora entendía las palabras de su madre y su petición de mantenerse con vida, esperaba, con todo su ser, poder cumplir esa promesa.

Cerró los ojos buscando recuerdos alegres en su memoria. La calidez del fuego y el sonido de las palmas al son de los acordes de una guitarra; risas, su cuerpo dando vueltas en un vestido rojo entallado, con vuelos que caían graciosamente desde sus rodillas dejando ver sus piernas firmes mientras zapateaba y cantaba. Su padre estaba ahí mirándola, aplaudiendo y sonriendo. Su madre y sus hermanas también se divertían, todas vestían sus mejores ropas y bailaban mientras la música inundaba el ambiente.

Sintió que alguien la sostenía fuertemente de su talle por detrás, acariciando fugazmente su busto, su vientre y sus caderas. No podía ver su rostro, pero era una voz masculina que sensual y sutilmente le susurraba al oído su nombre: Leena, Leena, Leena. Su corazón latía rápidamente y una serie de extrañas sensaciones inundaban su cuerpo. Ella trataba de huir de su abrazo, pero se sentía impotente frente a esa presencia desconocida. Sintió cómo su mano acariciaba su rostro, luego su cuello y finalmente depositaba un cálido y húmedo beso cerca de su garganta.

La música se había detenido, no había nadie más que ella y sus latidos acelerados, su respiración exaltada, su cuerpo tembloroso, cuando un dolor agudo, como el de un puñal hundiéndose en su carne, la invadió por unos breves segundos, incorporándose enseguida. Estaba en la habitación, sola. Aún adormecida se levantó y se dirigió a la peinadora, para ver qué le había causado tanto dolor. Su mano apretaba su garganta cuando descubrió horrorizada que no tenía ninguna herida o laceración.

—¡Imposible! ¡Lo sentí tan real! ¡Cómo si una daga me hubiera atravesado! —Exclamó en voz alta, mirándose al espejo— ¡Me estoy volviendo loca! ¿Y mi familia? ¡Se veían tan contentos! ¿Qué está sucediendo? —se preguntaba una y otra vez.

Una fina capa de sudor cubría su cuerpo, mientras en su rostro un color rojo encendido coloreaba sus mejillas y se extendía en todo su pecho. Cruzó sus brazos sobre su torso tratando de confortarse, de entender qué había sucedido. Los primeros rayos de luz iluminaban la mañana. Atravesó la habitación y se percató de que la puerta que conducía al balcón, estaba entreabierta.

En su oficina, Ardelean ojeaba varios mapas y preparaba documentos. Repasó en su mente, todo lo que debía hacer para que a último momento no le faltara nada. La estancia estaba ubicada en el sótano de la vieja morada. La había adecuado de tal manera que era a la vez habitación y su área de trabajo. Como era noble, no necesitaba trabajar para ganarse la vida; recibía rentas de su familia que gobernaba en una remota región ubicada al este de Europa, por lo menos era lo que él argumentaba en las reuniones de la Sociedad Thule, en donde había conocido a Adolfo Hitler y a Heinrich Himmler, las cabezas del Tercer Imperio Alemán, en los albores de la guerra.

Sin embargo, Andrei Ardelean, no era un noble cualquiera. El enigmático caballero guardaba celosamente varios secretos que debían ver la luz en algún momento. Aparentaba tener unos 30 años. Sobre su frente surcaban varias líneas de expresión y su faz era casi siempre, sombría, triste, dura. Sin embargo, su sonrisa infrecuente, era franca e iluminaba su rostro. Sus ojos azul pálido eran pequeños pero sumamente expresivos, capaces de alentar o disminuir a una persona solo con su mirada.

Su nariz era larga y delgada. Cejas pobladas de color miel y una hilera de negras pestañas complementaban su faz. Una gruesa barba, perfectamente arreglada y pulcra que acariciaba cuando algún pensamiento no lo abandonaba, le hacía parecer mucho mayor de lo que en realidad era. Su presencia era imponente; alto y corpulento, su cabello largo y algo rizado, le daban un aspecto de guerrero de tiempos antiguos. Procedía de la enigmática región de los Cárpatos, cuna de mitos y leyendas sobre licántropos y no muertos. Las guerras habían azotado a su pueblo durante muchos siglos, dejando estelas de dolor y destrucción pero sobre todo inconformidad y deseos de venganza.

En el siglo XV, cuando Valaquia —actual Rumania— país ubicado al este de Europa, estaba amenazada por los turcos, el Rey de Hungría, Segismundo de Luxemburgo, quien controlaba el territorio, cedió bastas tierras a las familias de nobles valacos como los Báthory, Bocskai, Bethlen, Basarab, Draculea y otros, quienes habían defendido sus intereses. Todos ellos estaban emparentados entre sí por lazos de sangre y eran los posibles herederos al trono del Principado de Transilvania. Ese era el linaje del que Ardelean presumía descender.

Pero, en aquel entonces como ahora, la codicia de los hombres salía a relucir más temprano que tarde y los acuerdos de paz eran tan fugaces que pocos podían distinguir a sus amigos de sus enemigos. Muchos de los descendientes de los nobles, hastiados de las traiciones entre los propios miembros de sus familias, decidieron alejarse y vivir en una Europa más moderna, en donde los mitos sobre brujos, hechiceras, hombres y mujeres que vencen a la muerte y deambulan como lobos o vampiros, no eran más que eso; mitos.

Lejos de encontrarse con un mundo “avanzado”, las casualidades del destino le obligaron a cruzarse en el camino de uno de los hombres más perversos de la historia moderna en la Sociedad Thule, amalgama de sociedades secretas con integrantes que se hacían llamar a sí mismos brujos, maestros o magos y se interesaban en las prácticas ocultistas.

La Sociedad Thule era una orden esotérica fundada por el barón Rudolf von Sebottendorf. Su sede estaba en Munich y su nombre hacía referencia al reino de Thule, o Atlantis, del que se suponía provenía la raza aria, para ellos, “la raza primigenia de la humanidad”. Su ideal era hacer renacer a esta desaparecida civilización. Además, estaban inmersos en la búsqueda del Santo Grial y las fuerzas del Vril, un extraño rayo que poseerían los pobladores de Atlantis y que permitiría dominar el mundo, en consecuencia posibilitaría el dominio sobre la inmortalidad o la vida eterna.

Por su parte, Ardelean era un vasto conocedor de la historia antigua; aquellos que lo habían escuchado hablar se maravillaban de su memoria prodigiosa. Podía citar con asombrosa exactitud, fechas, nombres y lugares y más inexplicable resultaba su capacidad para narrar hechos del pasado como si hubiera sido protagonista de los mismos.

Esa característica excepcional, había llamado la atención de la condesa Heyla Von Westrap, una mujer de la nobleza alemana que formaba parte de la Sociedad Thule y que compartía con Adolfo Hitler su interés por las ciencias ocultas y la historia antigua. Ella los había presentado y en poco tiempo, el jefe supremo del gobierno alemán, le había comentado al conde Ardelean su deseo de fundar un milenario imperio, bajo el auspicio y el apoyo de la Sociedad Thule así como de otras sociedades secretas.

Si bien, en los documentos oficiales nunca se filtró su nombre, estaba presente en casi todas las reuniones a las que también asistía Adolfo Hitler y su mano derecha Heinrich Himmler. Hitler lo admiraba, puesto que reconocía en él no únicamente a un profundo conocedor de la historia del Imperio Austrohúngaro —el que Hitler anhelaba con delirio— sino al descendiente directo de un príncipe soberano o voivoda de las antiguas tierras rumanas, perteneciente a la Orden del Dragón.

Amante del esoterismo y ocultismo, Hitler se había interesado en el noble rumano, cuya figura le recordaba a los guerreros de las óperas de Wagner. No se sintió ofendido cuando Ardelean le solicitó una joven gitana a cambio de cierta información que poseía, sobre el futuro de su plan expansionista, al contrario, le había parecido una petición humilde frente a todo el conocimiento que su nuevo “amigo” le había compartido.

Pero si bien Hitler lo admiraba, muchas voces dentro de su gobierno le advertían de los peligros de aquel círculo de charlatanes y adivinos, frente a su inminente victoria sobre Europa. Los acusaban de espías y conspiradores. Muchos confiaban en que la suerte estaba echada a favor de Alemania; con la caída de Francia y el bombardeo a Inglaterra, las posibilidades de que algo saliera mal, eran casi nulas, pero Hitler quería estar seguro y para eso necesitaba al conde.

Habían descubierto los planes de los americanos de realizar un desembarco en las costas de Francia y su “amigo” debía revelar el lugar exacto, así como lo había hecho antes. La meta prácticamente estaba alcanzada. Solo necesitaba ese último favor, antes de terminar con todos ellos.

Cuando los últimos rayos de sol se desvanecían, Ardelean paseaba por el jardín y pudo ver a Leena sentada en una fuente de piedra. Sus ojos estaban cerrados y parecía sumergida en una especie de trance, su cabello se agitaba graciosamente a merced del viento. Podría adivinar lo que pensaba pero no quiso perturbar sus pensamientos.

Se veía tranquila, en paz. Su semblante era sereno y deseó acercarse a ella y hablar. Debía comunicarle lo que había decidido lo antes posible, sin embargo, permaneció observándola en silencio. Transcurrió mucho tiempo y no pudo evitar su deseo de tocarla; estaba a escasos centímetros de ella cuando su mano rozó un mechón de su cabello. Leena abrió los ojos y miró a su alrededor pero no había nadie. Al percatarse de que la noche empezaba a caer, la joven sintió miedo de los lobos y regresó a la mansión.

Subió a la recámara, pero con el estómago vacío, el sueño sería difícil de conciliar. Salió en busca de algún alimento que le permitiera reconfortarse, sabía en donde estaba la cocina y estaba segura de poder llegar a ella sin importunar a nadie.

Se percató de que la chimenea en el gran salón estaba encendida. La oscuridad abrazaba la mansión, mas la luz que provenía del fuego, dibujaba sombras tenebrosas en el antiguo edificio. La joven quiso entrar y sentarse frente a él, pero al percatarse de la presencia del conde, se contuvo. Se aprestaba a subir las escaleras cuando una fuerza desconocida le impulsó a regresar. Era tarde y los sirvientes se habían marchado a sus habitaciones. Se escondió en una esquina y lo observó. Él tenía su mirada fija en el fuego y ella permaneció contemplándolo en silencio.

—No somos diferentes, tú y yo —exclamó él, mientras la gitana trataba de disimular su turbación—. No tenemos hogar, ni familia. Yo dejé mi tierra mucho tiempo atrás, cansado de guerras y muerte, y hoy nuevamente, es lo único que tengo aquí —su voz, como un lamento, estaba cargada de melancolía y resignación.

Leena no sabía si escapar o quedarse, había sido descubierta, y no podía echarse para atrás. Caminó al interior de la sala, escasamente alumbrada y tratando de controlar su miedo se acercó a Ardelean.

—Eres amigo de los nazis —dijo ella con enojo. No era una pregunta, sino más bien una acusación.

El permaneció en silencio, estático, aparentemente ajeno al comentario de aquella extraña.

Poco a poco la gitana tomó fuerza y le increpó indignada:

—¿Cómo puedes ayudarlos? ¡Están matando personas, a familias enteras, a niños…, nos tratan peor que a animales! ¿Y tú los ayudas? ¡No entiendo! —exclamó con rabia— sintiendo como las palabras brotaban de su garganta dolorosamente.

La miró. La jovencita tenía razón pero, ¿cómo explicarle que todo debía suceder así?

—Hitler es solo un peón en el tablero del destino —respondió lentamente, sin retirar sus ojos del fuego.

—¡No! ¡Hay gente como tú detrás de él, ayudándolo, dándole poder, creyendo sus mentiras sobre los judíos y otros a quienes llaman inferiores!

Leena se había alejado para admirar su sombría figura, tan solo su rostro se iluminaba frente al fuego chispeante, naranja y azul.

—¡No entiendes, esto es más de lo que aparenta! ¡Ellos ostentan un poder que no comprenderías! —respondió él finalmente, cruzando sus manos y acercándolas a su rostro para ocultar su molestia.

—¿Y cómo sabes eso? ¿Cuál es tu papel en esta pesadilla? —Le enfrentó Leena, perdiendo el miedo de a poco.

—Conocí a alguien como él hace mucho tiempo…

Su mirada estaba perdida en épocas pasadas; en guerras, en muerte, sangre, dolor, amor.

Pero la joven no entendía de qué hablaba. Quiso encontrar una respuesta más satisfactoria en sus ojos, pero él no los apartaba del fuego, parecía perdido en la fuerza que ejerce el más poderoso de los elementos de la naturaleza. Aquella luz le confería un aspecto grotesco a su rostro, pero a la vez dejaba ver que era, en esencia, un hombre atormentado.

Se acercó a él muy despacio, siempre manteniendo un espacio prudente entre los dos.

—¿Por qué no salvaste a mi madre y hermanas? —le cuestionó con melancolía.

—Sólo podía salvar a una y te salvé a ti… porque me recuerdas a mi hogar —concluyó después de permanecer unos minutos en silencio sin atreverse a mirarla, con una voz tan profunda que parecía introducirse en los tímpanos de la joven y se esparcía por todo su ser.

Pero para la gitana, la respuesta no era satisfactoria, simplemente no la comprendía. Primero le había hablado de sus ancestros y ahora de su hogar. Era como si se burlara de ella. Le dio la espalda y lentamente se dirigió a la puerta.

—La guerra acabará en poco tiempo, los aliados piensan desembarcar en Francia y atacar Alemania, Hitler ordenará matar a todos cuantos pueda y yo estoy entre los más próximos —expresó sin emoción y casi en un susurro comentó: debo huir.

Un silencio sepulcral invadió el lugar. Solo el crujido de la leña quemándose se escuchaba por breves segundos, cuando una violenta ráfaga de viento sacudió los cortinajes del salón asustándolos.

Andrei se levantó de su asiento y al percatarse de que solo se trataba del viento, se acercó a la gitana para confortarla; tomó el chal que protegía sus brazos y espalda y delicadamente lo subió hasta cubrir sus hombros y su pecho. Ella levantó su rostro y sus ojos se encontraron. Leena sintió un estremecimiento en todo su cuerpo; el corazón le latía rápido y pronto sus mejillas se ruborizaron. La joven se alejó un poco del hombre, tratando de disimular su turbación. Pero él seguía mirándola con familiaridad.

—¿Vendrías conmigo? —Le preguntó suavemente, casi como si tratara de acariciarla con sus palabras.

Ella lo miró incrédula, confundida y luego le dio la espalda sin acertar a responder.

—¿A dónde iríamos?, toda Europa está bajo su poder —cuestionó ella, aunque sin reflexionar mucho en sus palabras, tratando de ocultar la ofuscación en su rostro.

—A América —respondió él sin titubear.— ¿Has escuchado hablar de ella?

—Sí, pero… no entiendo por qué quieren matarte, has trabajado con los nazis, con ese monstruo, el soldado lo dijo —expresó ella, recordando sus palabras con rabia. ¿Acaso tú eres un monstruo también? —Le preguntó sin miedo.

—No hay amigos en el campo de batalla. Todos en algún momento se convierten en potenciales enemigos y más si son extranjeros —respondió él con tristeza, pues había experimentado la traición en carne propia.

—Si te matan a ti, todos quienes viven en esta casa… también van a morir —reflexionó Leena con voz temerosa, recordando como los alemanes habían asesinado a gitanos y judíos sin importar su edad o su sexo en Dachau.

—Quizá les perdonen la vida, o no. No depende de mí —respondió Ardelean refiriéndose a la servidumbre pero lo hizo con tal frialdad que Leena no pudo evitar sentirse molesta.

—¿A mí me conoces tan poco y quieres salvarme pero te es indiferente la vida de los que te han servido?

No la dejó concluir, la tomó por un brazo y la puso frente a sí.

—¡Tú no sabes nada! ¡No hagas que me arrepienta de mi decisión! —Le susurró duramente, mientras la soltaba y se perdía en la oscuridad de la antigua residencia.

La joven se sintió desconcertada en aquel momento y tan sola, irremediablemente sola. Quiso llorar, gritar, correr. Pero el sonido de la madera consumiéndose y el calor del fuego la atrajeron. Se sentó en el piso y se apoyó en el asiento en donde aquel hombre descansaba minutos atrás.

Cerró los ojos y pensó en tantas cosas que abrumaban su mente y no lograba desentrañar. Se preguntaba incesantemente ¿Por qué ese desconocido quería salvarla? ¿Quién era ese hombre y cuál podía ser su interés en una huérfana gitana sin más posesiones que la ropa que llevaba puesta? Recorrió con su mirada la inmensidad de la lúgubre estancia, trayendo a su mente un nombre poco conocido: América, el país más allá de las aguas como le llamaban los gitanos.

Escuchó hablar de aquella tierra lejana cuando vivió en España, en Andalucía; antes de que su padre decidiera dejar la vida errante y establecerse en la zona rural de Baviera en Alemania. Había estado en tantos lugares que era difícil recordarlos a todos y a muchos era mejor olvidarlos. Andalucía era el hogar de muchos gitanos, en donde se respiraba con más intensidad la identidad gitana, expresada en cantos, bailes pero también en mitos y leyendas.

Fue ahí en donde aprendió a bailar la más hermosa de las danzas, cuya fuerza y pasión no se iguala a otra conocida: el flamenco andaluz. Quizá lo amaba porque le recordaba al primer chico que había llamado su atención; se llamaba Kilian. Era un gitano que había nacido y vivido en España toda su vida. Era parte de su clan materno, es decir parte de la familia de su madre y en tal virtud, solían encontrarse en las reuniones sociales y fiestas celebradas por los gitanos. Kilian era un joven muy atractivo; tenía diecisiete años, dos más que Leena en aquel entonces pero ya era un bailaor —un hombre que bailaba flamenco— extraordinario.

El día de la fiesta en honor a Santa Sara patrona de los gitanos, se organizaba un baile. Parecía que todos los gitanos andaluces se habían reunido; la algarabía y felicidad se respiraba en el ambiente. Sentados alrededor de una fogata, algunos hombres empezaron a entonar melodías con sus guitarras y violines, mientras que las mujeres los acompañaban con las palmas de las manos y el maravilloso instrumento de su voz, cuando un joven saltó al interior del círculo.

Vestía una camisa blanca y un pantalón oscuro, su cabello negro largo estaba recogido y sus ojos hermosos no apartaban la miraba de una gitana, casi una niña que tímidamente lo observaba junto a su familia y al resto de la concurrencia, todos extasiados con el sublime movimiento de sus manos, su cuerpo y la expresión desafiante de todo su ser.

La música, el sonido de los violines, las palmas y las voces graves de los cantores y cantoras, convertían el patio de una casa vetusta, en el sensual escenario de un cortejo de amor. Todos los gitanos podían intuir la intención del joven Kilian, casarse con ella a pesar de su corta edad.

Durante la cena, el tema de conversación fue el baile dedicado a Leena, la joven gitana tenía quince años recién cumplidos y ya valía la pena pensar en casarla. Cualquier familia se habría sentido halagada de contar con un bailador famoso como hijo, pero no era el caso del padre de Leena.

La familia del joven habló de formalizar un compromiso entre los chicos. La madre de la gitana estaba complacida, puesto que era un miembro de su familia y un gitano valioso dentro de su clan. Su padre, agradeció las buenas intenciones pero les dijo que Leena aún era demasiado insensata para asumir tal responsabilidad y que quizá en unos pocos años, podrían conversar nuevamente sobre el tema. Muy en su interior él deseaba para su hija, un hombre que pudiera protegerla y darle todo lo que ella necesitase, si su familia llegaba a faltar, como era costumbre entre los gitanos.

Kilian fue el primer chico que la hizo estremecer con su presencia, eran dos niños inocentes en aquel momento, ajenos a los horrores que vendrían poco tiempo después. Su corazón se alivianó un poco y deseó que él estuviera sano y salvo aunque sabía que en España con el gobierno de Franco, las cosas tampoco marchaban bien. En ese instante recordó en dónde estaba y lo que había sucedido poco antes. Tras su desencuentro con el misterioso conde podía concluir que era una persona muy extraña y de carácter volátil, por decir lo menos.

Mil interrogantes daban vueltas en su cabeza: ¿Quería irse a un lugar tan lejano con un desconocido? Podía buscar a Kilian y al clan de su madre en España, esa era una opción, concluyó, pero si no hubiera sido por el conde Ardelean, estaría muerta, esa era la cruel realidad.

Muchos gitanos habían viajado a América, la mayoría se quedaba y emprendía mil aventuras en la inhóspita vastedad de aquella tierra indomable, otros extrañaban su itinerante vida en Europa y regresaban trayendo consigo recuerdos, historias que narraban al calor del fuego en las reuniones familiares y nada más.

Leena se enfrentaba a una encrucijada que no dejaba de atormentarla cuestionándose: ¿Quedarse y enfrentar a los nazis o irse en pos de lo desconocido de la mano de un extraño? Y recordó también al ángel de la muerte quién había paseado su tétrica figura cerca de ella pero no la había llevado consigo. ¿Por qué? Se preguntaba una y otra vez, sin hallar una respuesta satisfactoria.

Evocó la sensación de vergüenza e incertidumbre provocada por el ligero roce de las manos de aquel desconocido en su piel. Era la primera vez que experimentaba eso que no sabía cómo explicar. ¿Tendría un nombre? ¿Era miedo? ¿Sería un presentimiento? se cuestionaba ingenuamente. Nunca antes un hombre la había tocado. Recordar su extraña mirada le provocó un sacudón fuerte y se acurrucó frente al fuego como un gatito que había encontrado un lugar perfecto para dormir en medio del espacioso salón. Los ojos ya no le obedecían y una pesadez en su cuerpo tan grande la invadió, que se quedó acostada en el piso, cubierta por un lúgubre silencio y una absoluta soledad.