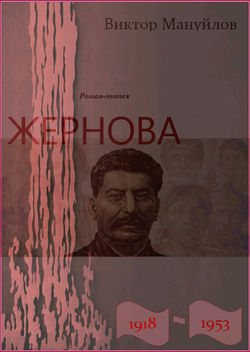

Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга десятая. Выстоять и победить - Виктор Мануйлов - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть 36

Глава 11

ОглавлениеКомандующий Четвертым механизированным корпусом генерал Вольский ехал на выкрашенной в белое «эмке» в одну из своих дивизий, затаившихся в районе Сарпинских озер, примерно в ста километрах к югу от Сталинграда. Он ехал из штаба Сталинградского фронта, где командующий фронтом генерал Еременко, член военного совета генерал Хрущев и представитель Ставки Верховного командования генерал Василевский проводили последний инструктаж с командующими армиями и корпусами перед предстоящим наступлением.

– Ваша задача, товарищи генералы, – говорил Хрущев в заключение совещания, гвоздя воздух сжатым кулаком, – состоит в том, чтобы наконец нанести проклятым фашистам окончательное и бесповоротное поражение. Многострадальный город, носящий имя великого Сталина, ждет от вас решительных действий, предусмотренных планами Верховного Главнокомандующего товарища Сталина. Но, как говорят в народе: взялся рубить лесину, смотри, как бы она не упала тебе на спину. Вот и вы должны смотреть, чтобы фашисты не сели вам на хвост. А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы ваше наступление прошло без сучка и задоринки.

Вольскому показалось, что в речах Еременко и Хрущева нет-нет да и проскальзывала неуверенность, которую они старались погасить громкими фразами. И даже в немногословных замечаниях и вопросах представителя Ставки. При этом Василевский ничем генерала Вольского от других не выделил, задавая всем одни и те же вопросы, в которых как раз и проскальзывала эта неуверенность. А он, Вольский, Сталину писал со всей откровенностью, что очередное наступление Красной армии может закончиться очередным провалом. И что в результате? А ровным счетом ничего: молчок. Сказать сейчас о своих сомнениях во всеуслышанье? Но какой смысл? И генерал Вольский промолчал.

И теперь, возвращаясь в свой корпус, он чувствовал, что на душе у него становится еще темнее, хотя день ясный, морозный, можно сказать, чудесный, а сидящий рядом с ним дивизионный комиссар Ладейников крутит головой, поглядывая по сторонам и на комкора веселыми, почти счастливыми глазами. Неужели он ничего не чувствует, не понимает? Или настолько хорошо умеет прятать свои истинные чувства и мысли? Или это обычное русское: пей, гуляй, однова живем, а там что бог даст?

А кругом, куда ни глянь, расстилалась голая заснеженная степь с редкими курганами-могильниками, на которых снег не держится, и они бурыми пятнами возникают на горизонте, притягивая взгляд. Иногда на пути попадались сверкающие на солнце солончаки или замерзшие озера, обрамленные бурым воротником камышей. Озера эти, если посмотреть на карту, тянутся прерывистой чередой на юго-восток, в сторону Каспийского моря; они, судя по всему, остались от протекавшей по этим местам в давние времена какой-то реки, – может быть, даже Волги.

Открывающиеся перед генералом Вольским картины заснеженной степи на какое-то время оторвали его от тяжелых мыслей. Особенно неожиданно возникшее русло высохшей реки с обрывистыми берегами. Тем более что в таких вот руслах и прятались от постороннего глаза полки и батальоны его корпуса.

Четвертый мехкорпус создан недавно, накапливался в этих местах постепенно, в стороне от гремевших в это же самое время сражений. Танкисты, артиллеристы, пехотинцы – всё, что составляло живую силу корпуса, не имели ни только практики наступления, но вообще никакой боевой практики. Все это была либо зеленая молодежь, едва достигшая восемнадцати лет, либо неуклюжие сорокалетние запасники, либо выходцы из среднеазиатских республик, кое-как разбавленные выписанными из госпиталей бойцами и младшими командирами, хотя и понюхавшими пороху, но порох тот пахнул поражениями или, в лучшем случае, боями в обороне. Конечно, их учили и продолжают учить искусству боя в наступлении и обороне, но учения – это жизнь, а бой – это смерть.

Генерал Вольский все последние дни не находил себе места. Отправив после долгих колебаний и размышлений письмо Сталину, он теперь жалел, что сделал это, и каждую минуту ждал, что его если не арестуют, то снимут с командования корпусом и… и черт его знает, что будет дальше. Во всяком случае, он готовился к самому худшему.

Написать Сталину письмо его толкнули многие факты нераспорядительности, разгильдяйства, пренебрежения элементарными правилами ведения боевых действий сперва в Крыму, затем на Северном Кавказе, которые он наблюдал, будучи заместителем командующих этими фронтами по бронетанковым войскам, а должность заместителя командующего БТ – это ни то ни сё, а черт знает что, то есть никакой власти и почти никакой причастности к боевым действиям. И здесь, под Сталинградом, хватало всякой дури, и Вольский в конце концов стал видеть одну только дурь и ничего больше. И вот ему поручили командовать механизированным корпусом, который, как представлялось Вольскому, совершенно не готов к боевым действиям, в том смысле, что то одного нет, то другого, то третьего, то одно делается не так, то другое через пень-колоду, а между тем все, начиная с командующего фронтом, смотрят на все эти безобразия сквозь пальцы, надеясь на все то же русское авось. А он, Вольский, насмотрелся на все это еще в Крыму. Там началось с шапкозакидательских распоряжений командующего Крымским фронтом генерала Козлова, находящегося под сапогом у представителя Ставки, всесильного, как им всем казалось, начальника Главпура Мехлиса, человека истеричного, жестокого и ничего не понимающего в военном деле, а закончилось паническим бегством огромной армии, собранной на небольшом пятачке крымской земли, едва немцы прорвали фронт и двинулись на Керчь, сметая все на своем пути. Тень того страшного разгрома маячила перед глазами генерала Вольского, и ему казалось, что все это может повториться здесь, под Сталинградом, но в еще больших масштабах.

Танковая дивизия, входившая в состав мехкорпуса, располагалась в русле некогда протекавшей по нему реки, личный состав помещался в землянках, вырытых в крутом берегу, к тому же прикрытых белыми полотнищами. Все танки, машины и орудия выкрашены белой краской и тоже тщательно укрыты белыми же полотнищами, которые сверху, если верить нашим летчикам, выглядят снежными сугробами. Хотя сам Вольский приложил немало усилий, чтобы как можно тщательнее спрятать свой корпус от глаз воздушной разведки противника, однако это не избавляло его от ощущения, что все это напрасно, что немцам известно и о местонахождении его корпуса, и о его слабой готовности к предстоящим боям, и даже о планах нашего командования, потому что механизированные группы немцев то и дело проникали с юга в Калмыцкие степи, сея панику и бесследно исчезая в неизвестном направлении. Поговаривали, что простодушные калмыки, поверив своим сородичам, ушедшим в эмиграцию после разгрома белых армий, помогают немцам в этих рейдах и даже сами нападают на наши части. Что толку при таком положении от нашей скрытности и маскировки? – сплошной самообман! Из всего этого следует, что едва лишь корпус начнет движение, как тут же попадет под воздействие авиации противника и удары его танковых дивизий. Даже странно, что этого не понимают там, наверху.

Перед своими подчиненными, равно как и перед начальством, Вольский ничем не выдавал своей неуверенности и тревоги, но эти неуверенность и тревога накапливались в нем день ото дня, как пар в перегретом и плотно закупоренном котле. Когда же удерживать в себе свои сомнения стало выше сил, он выплеснул их в письме на имя Сталина, и все эти дни мысленно следил за продвижением письма, считал дни и даже часы, когда оно попадет к Верховному, – если попадет, разумеется, – представляя себе Сталина, читающего это письмо в своем кабинете, и как он отдает приказ… – но дальше все было смутно и не поддавалось логическому объяснению.

Машины съехали вниз по пологому откосу, вкатили под полотняный навес и остановились. Вольский, – в белом полушубке и меховой шапке, красивое и мужественное лицо сосредоточенно и спокойно, – выбрался из машины и принял рапорт командира дивизии, молодцеватого полковника-танкиста, лицо которого дышало здоровьем и молодым задором, а голос звучал звонко и даже весело. И Вольскому подумалось, что этого полковника не посещают никакие сомнения, что для него война – естественный процесс, и даже, вполне возможно, его не гнетет, что его дивизия стоит в калмыцких степях, куда еще ни разу за всю историю России не проникал ни один завоеватель, если не считать набегов с юга разбойничьих племен.

Доложив, что вверенная ему дивизия ведет плановые занятия по боевой подготовке, что никаких происшествий за минувшие сутки не имело места, полковник, опустив руку и крепко пожав руку командира корпуса, произнес, глянув на ручные часы и несколько понизив голос:

– Восемь минут назад звонили из штаба фронта, просили, чтобы, как только вы прибудете, немедленно туда позвонили.

– Хорошо, ведите на пункт связи, – произнес Вольский.

И они перешли в другую землянку, где располагались телефонисты и радисты.

Штаб фронта ответил сразу же и предупредил, чтобы генерал Вольский ожидал у телефона, никуда не отлучаясь.

Пока генерал стоял, держа в руках трубку, в голову ему приходили разные мысли: и что жена могла позвонить из Куйбышева, потому что уже дважды звонила ему в корпус, но только ночью, когда линии не так загружены; и могли позвонить из бронетанкового управления, где он работал долгое время инспектором, по поводу заявки на новые танки или запчасти к ним; и что-то еще в том же роде. Во всяком случае, никакого опасения этот звонок у него не вызывал.

А в трубке все время слышались трески и шорохи, будто кто-то шел там, в неведомых глубинах, пробираясь через неведомые препятствия. И вдруг далекий властный голос неожиданно спросил:

– Генерал Вольский?

– Так точно, – ответил Вольский, не зная, кто его спрашивает на том конце трубки, но догадываясь, что уж точно не какой-то там лейтенант. А трубка тем же властным голосом сообщила: – С вами будет говорить товарищ Сталин.

Внутри у генерала все обмерло и как бы опустилось, а в голове возник звон и гул. И в эти звуки вторгся глуховатый голос:

– Здравствуйте, товарищ Вольский. Я получил ваше письмо. Я никому его не показывал, кроме генерала Василевского. Я думаю, что вы неправильно оцениваете наши и свои возможности. Я уверен, что вы справитесь с возложенными на вас задачами и сделаете все, чтобы ваш корпус добился успеха. Готовы ли вы сделать все, от вас зависящее, чтобы выполнить поставленные перед вами задачи?

Вольский слушал этот монотонный, без взлетов и падений, голос и с трудом понимал, что ему говорят: настолько был ошеломлен таким результатом от прочтения Сталиным его письма. Однако самое главное – заданный Сталиным вопрос – он понял и, справившись с собой, ответил не своим обычным, а каким-то хриплым, деревянным голосом:

– Так точно, товарищ Сталин: с поставленными перед корпусом задачами я справлюсь.

– Очень хорошо, товарищ Вольский, – прозвучало в трубке почти без паузы. – Я верю, что вы справитесь. Желаю успеха. До свидания.

И в трубке, и даже во всем мире повисла такая плотная тишина, которая не только не отгородила его, Вольского, от далекой Москвы, от Кремля и медлительного в движениях человека, который, однако, может принимать быстрые и самые неожиданные решения, но и, будто спрессовавшись до невозможно малой толщины, сблизила их вплотную, на расстояние вытянутой руки. В горле генерала возник спазм, дыхание прервалось, он судорожно втянул в себя воздух и, отвернувшись от телефонистов и всех остальных, рукавом полушубка отер глаза. И самое удивительное: он в эту минуту не понимал, как мог сомневаться и каким образом в его голове родилась мысль написать письмо Сталину, когда все и без того так ясно и просто, как дважды два – четыре.