Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга двенадцатая. После урагана - Виктор Мануйлов - Страница 5

Часть 43

Глава 5

ОглавлениеОднажды прямо на завод, в рабочий кабинет Мануйлова вошла высокая женщина в длинной, ниже колен, серой юбке и в серой же жакетке, и вручила запечатанный пакет из плотной синей бумаги, без всяких надписей на нем, потребовала расписаться в получении и ушла.

Василий Гаврилович вскрыл пакет, достал четвертушку бумаги, и это оказалась повестка из прокуратуры. На сегодня, на девятнадцать ноль-ноль.

В нем все так и опало внутри, точно потеряло всякую опору, и образовалась такая пустота, что даже до тошноты.

– Вот и все, вот оно… это самое… – прошептал Василий Гаврилович помертвелыми губами, не в силах ни понять, что произошло, ни противиться тому, что его ожидает. Он закурил папиросу и уставился в окно, из которого виднелся широкий двор, заставленный поддонами с готовыми силикатными кирпичами и шлакоцементными блоками. Жизнь, казалось ему, подошла к логическому завершению: он всю жизнь хотел подняться как можно выше, а получалось, что все время падал, и вот оно – дно.

Часы на стене показывали час дня, надо бы пойти в столовую пообедать, но не было ни сил, ни желания. Так он и сидел сиднем еще с час. В кабинет заходили мастера и рабочие его цеха, что-то спрашивали или докладывали, он отвечал и принимал доклады, отдавал какие-то распоряжения, подписывал бумаги, понимая, что все это пустое, ему уже ненужное и даже вредное, потому что мешает сосредоточиться и найти какой-то выход. Но выхода видно не было. Вот он придет в прокуратуру, его арестуют и упрячут в кутузку, и даже Мария не узнает, куда подевался ее муж. Может, пойти домой? Рассказать все, как есть, собрать бельишко и что там еще, а уж потом идти в прокуратуру? Или…

На миг в голову пришла шальная мысль: встать, пойти, не медля ни минуты, сесть на первый же поезд и уехать куда-нибудь подальше, где его не найдут. А уж потом, когда все утихнет, вызвать семью. Но вспомнил, как в Третьяковке он вместе с другими мужиками под руководством старшего лейтенанта из НКВД ходил в тайгу ловить дезертиров, которые тоже думали, что хорошо спрятались и просидят там до конца войны, дождутся амнистии, разойдутся по домам. А их выследили, схватили и, как потом стало известно, расстреляли.

И мысль о том, чтобы бежать, тут же растворилась в воздухе, как дым от папиросы, и теперь не только в животе, но и в голове стало пусто… до звона.

В прокуратуре, судя по темным окнам, уже никого не было. Знакомый милиционер, дежуривший у входа, посмотрел на повестку, пожал плечами, сказал:

– Вообще-то, рабочий день закончился, но если сам Степан Савельевич…

– А он еще здесь?

– Здесь еще. Проходи.

Степана Савельевича Смородинова, которого в городе заглаза звали эсэсовцем, Василий Гаврилович знал. Да и кто же не знал в городе главного прокурора! Однако водку с ним не пил, но знаком был: на одном из праздничных вечеров познакомили в городском Доме культуры. Потом были еще такие же встречи, здоровались – и не более того. И слава, как говорится, богу. Между прочим, Смородинов тоже получал у Василия Гавриловича стройматериалы на строительство дачи. Не сам, конечно, – зачем ему самому-то? – а через подрядчика. Однако бумаги были оформлены, как надо, так что Василию Гавриловичу оставалось поставить на них свою закорючку, а дальше уж не его дело.

И вот предстоит. Не зря на Руси говорят: от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Вот только одна странность: почему вызвал на после работы? Почему, можно сказать, такая секретность? И от этой неясности забрезжила в мозгу какая-то надежда, посветлело даже, хотя обдумать хорошенько пришедшую на ум странность не было времени.

Василий Гаврилович нашел кабинет с табличкой, постучал, но ему никто не ответил, тогда он осторожно приоткрыл дверь, просунул в щель голову, увидел стол, пишущую машинку на нем, телефон и догадался, что это так называемый «предбанник», где положено сидеть секретарше. Но секретарши нет. Скорее всего, ушла домой.

Он вошел, испытывая все большую робость, и тут сбоку открылась дверь, обитая дерматином, из нее вышел сам Степан Савельевич, худощавый человек лет пятидесяти с хвостиком, небольшого росточка, с глубоко посаженными глазами неопределенного цвета, с редкими рыжеватыми волосами. И если бы не мундир со звездами в петлицах, не орденская колодка, то и внимания на него не обратишь, встретив где-нибудь на улице.

Увидев Василия Гавриловича, Смородинов свел лохматые брови к переносице.

– А-а, пришли, – произнес он будто бы даже с удивлением. – Ну что ж, заходите.

Повернулся и пошел назад, в кабинет.

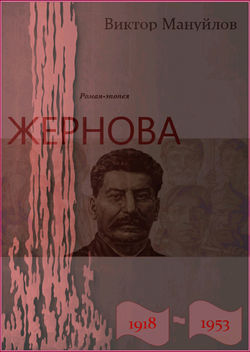

Василий Гаврилович вошел вслед за прокурором в довольно просторное помещение с длинным столом для заседаний, и другим столом, впритык к этому, над которым красовался большой портрет товарища Сталина в белом кителе, с маршальской звездой на шее, золотыми погонами и Золотой звездой Героя соцтруда над карманом кителя.

Василий Гаврилович несмело остановился, едва переступив порог.

– Проходите, проходите, – поманил его рукой Степан Савельевич. – Садитесь, – и показал рукой на стул возле большого стола.

А сам не сел, прошелся по кабинету, закурил и, разогнав рукой дым, заговорил:

– Ко мне поступили материалы, что у вас в цехе производится продукция, которая нигде не учитывается и, как утверждается в этих материалах, сбывается налево, то есть незаконным путем в целях наживы.

Произнеся эти слова ледяным тоном и не глядя на Василия Гавриловича, Смородинов сделал долгую паузу, а затем спросил, точно выстрелил:

– Это так?

– Так, – ответил Василий Гаврилович и опустил голову.

– Значит, вы знали и сознательно…

– Знал.

– Понятно… Что же мне с вами делать?

– Мне все равно, – произнес Василий Гаврилович и сам поверил тому, что сказал. Во всяком случае, он в эти минуты не испытывал того удушающего и опустошающего душу страха, который не отпускал его все последние дни – с той самой минуты, как Галина сообщила ему о доносе. Более того, он почувствовал облегчение, а почувствовав его, поднял голову, глянул на прокурора и заключил с ожесточением: – Мне все это дело вот где сидит. – И стукнул себя ребром по шее. – Какой никакой, а все конец.

Прокурор пожевал тонкими губами, сел напротив, сложил на столе сухонькие руки, заговорил доверительно:

– У вас хорошая характеристика. Мне известно, что именно вы наладили в широких масштабах производство силикатного кирпича и шлакобетонных блоков, что сами вы практически ничего с этого левого производства не имеете. Тем более странно: зачем же вы сунули голову в эту петлю?

Василий Гаврилович хотел сказать, что не смог отказать свояку, который пристал с ножом к горлу, потом всякие начальники стали донимать, потом пьянки, бабы, что он покатился по наклонной плоскости, стараясь не думать, куда катится. Но он ничего не сказал, а лишь покривился лицом и уткнул пасмурный взгляд в свои руки.

– Мм-да, – произнес прокурор раздумчиво. – В общем и целом мне вполне понятна картина, сложившаяся у вас на заводе и в вашем цехе. Но за вас просили… И я подумал: у вас же чахотка…

– Была, – перебил Василий Гаврилович. – От нее почти ничего не осталось. Рубцы только…

– Рубцы – это… И все-таки я вам советую написать заявление на имя директора завода с просьбой об увольнении по причине здоровья… Вам же советовали, насколько мне известно, поменять климат на более здоровый?

– Советовали.

– Ну вот и последуйте этому совету. Крым или, скажем, Кавказ… Я думаю, что месяца на все дела вам вполне хватит. В противном случае мне придется дать материалам ход. А там не только вы, там есть и вполне оформившиеся жулики, которые, как мне представляется, пользовались вашей слабостью и, я бы сказал, попустительством. Подумайте: это для вас наилучший выход из сложившегося положения.

Василий Гаврилович встал.

– Спасибо. Я подумаю.

– Только не долго.

– Я могу идти?

– Да, конечно. Желаю успехов.

Выйдя из прокуратуры, Василий Гаврилович остановился от внезапно пришедшей ему в голову мысли: прокурор спасает не его, Василия Мануйлова, а заместителя директора завода по снабжению Розенблюма, подпись которого стоит на многих требованиях о выдаче стройматериалов. В том числе и из так называемого фонда экономии. А может быть, спасает и самого директора завода генерала Охлопкова, и всю заводскую и даже городскую верхушку. А когда он, Василий Мануйлов, уедет из Константиновки, дело прикроют и все пойдет по-старому.

Может, не уезжать? Может, взять и посадить всех вместе с собой? Черт с ними со всеми. Ему-то не привыкать лес валить, а пускай другие попробуют, почем фунт лиха. Но он тут же отбросил эти мысли, поняв, что ничего он не докажет, никого не посадит и, если не уедет, всех собак повесят ему на шею и закатают его к черту на кулички. Разве что приплюсуют к нему Дущенко. Ведь и в Ленинграде было то же самое: взяли начальника сапожной мастерской и вроде бы расстреляли, а остальных… кого на фронт, кого куда, а его, Мануйлова, в эвакуацию. Но никого из тех, кто стоял выше, кому они шили сапоги и туфли, не тронули. Об этом он узнал после войны, съездив в Ленинград в командировку, узнал от Сережки Еремеева, потерявшего на фронте глаз и одну руку. Следовательно, и здесь будет то же самое: мелочь всякую посадят, а шишек не тронут.

Но так жалко было бросать налаженное с таким трудом производство, где каждая гайка знакома до мельчайших подробностей, где каждый рабочий им же и обучен, где столько сил положено на выработку технологии, и много еще чего сделано своими руками, своими мозгами и ночными бдениями. И теперь все это бросить и ехать куда-то, чтобы все начинать сначала? И это тогда, когда в стране неурожай, голод, разруха, когда… А детям надо учиться, нужна крыша над головой. Да и Мария… как он ей все это преподнесет?