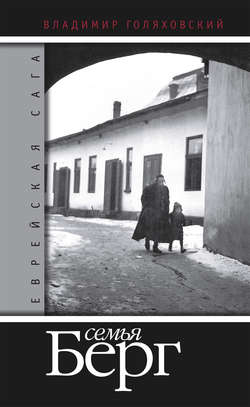

Читать книгу Семья Берг - Владимир Голяховский - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

7. Встреча с художником Минченковым

ОглавлениеВестовой Прохор был недоволен первой «фатерой» – тесно и даже опасно, потому что стоит на отлете. Он промчался на коне по главной улице Каменского, нашел новую квартиру и доложил Павлу:

– У учителя поселимся, договорился уже. Для коней место есть в конюшне хозяйской. Шесть стойл, а в хозяйстве одна лошадь осталась. Твой Веселый в стойло только-только поместится, – у Павла, по его могучему росту, был самый крупный верховой конь на всю армию.

Прохор рассуждал:

– А сам учитель человек спокойный, видать, что ученый. Только ты, Павел Борисыч, не думай, он не из бывших, а из казаков. Яковом Данилычем зовут, живет культурно, художествами занимается…

– Какими художествами?

– Картинки рисует, все про природу.

Действительно, когда Павел первый раз вошел в большой дом, его поразила необычность обстановки: мебель была добротная, старинная, но в нос ему сразу ударил непривычный запах скипидара и свежих масляных красок, на стенах висело много картин разных размеров, у стен и на стульях повсюду были расставлены свежена-писанные этюды. Такого живописного богатства ему видеть не приходилось, это было его первое столкновение с миром художника. За шесть лет беспокойной армейской службы он сменил сотни временных квартир, останавливался почти всегда в крестьянских избах и хатах, по большей части бедных и убогих. В городах жить подолгу не приходилось, об удобствах думать тоже было некогда, а об украшении быта – тем более. В лучшем случае доставалась ему хозяйка-вдова или хозяйская дочка, об этом заботился услужливый Прохор (и себя тоже не забывая).

Павел стоял и рассматривал картины – с интересом и удовольствием. Вошел хозяин, человек лет за пятьдесят, высокий, худощавый, с седыми усами и бородкой, со спокойной аристократической манерой речи. Его, очевидно, удивила молодость командира, он едва заметно улыбнулся:

– Располагайтесь, товарищ красный командир. Это ваша комната будет, а картинки свои я сейчас уберу.

– Спасибо, конечно. Только, если можно, все не убирайте, мне они не мешают, а смотреть на них мне нравится.

– Ну, коли вам нравится, то скажите, пожалуйста, – какие хотите оставить?

Павел растерялся – слишком большой выбор, стал показывать:

– Вот эту, вот эту, вот эту…

– Так ведь это почти все, что в комнате есть.

– Вот и хорошо, оставьте все. Я, знаете, никогда картин не видал, не пришлось. Вы это сами все нарисовали?

Хозяин улыбнулся в бороду:

– Сам.

– Значит, вы художник?

– Выходит, что так, товарищ командир.

– Я, знаете, в первый раз в жизни вижу художника. Это все так интересно.

– Мне очень приятно, товарищ командир.

– Да вы не зовите меня командиром. Какой я вам командир? Зовите просто Павлом.

– А по батюшке-то как?

– Можно и без батюшки, Павлом просто.

– Нет уж, мне непривычно.

– Ну Борисович я.

– Значит, Павел Борисович, очень приятно познакомиться. А я Яков Данилович, потомственный казак, из этих мест. Но вернулся сюда недавно.

Хозяином Павла оказался известный до революции в художественных кругах пейзажист Минченков. С конца прошлого века и до 1918 года он был директором-распорядителем выставок Товарищества передвижников, самого большого сообщества русских художников – жанристов и пейзажистов.

Теперь Минченков работал учителем рисования на каменских педагогических курсах и при детском городке, а также преподавал историю искусств в местной школе и в педагогическом техникуме. Он устраивал там вечера воспоминаний, посвященные большим мастерам русского живописного искусства, рассказывал и показывал литографии.

* * *

Любознательный Павел подружился с хозяином и когда не был в поездках по краю, стал тоже ходить на эти вечера, с интересом слушал его рассказы о прошлых временах и таких разных людях. А затем и дома беседовал с высокообразованным Минченковым.

– Вам, Яков Данилович, теперь-то, при новой власти, тяжелее небось жить? Вас, наверное, опять в столицы тянет.

– Нет, наше Товарищество передвижных выставок распалось, ничего больше не выставляем и не организуем. Наверное, доживу свою жизнь здесь. Мне много не надо, на жизнь и на краски денег хватает, а доля учителя рисования всем известна: кто стал учителем, тот похоронил себя как художника.

– Почему, Яков Данилович?

– Так ведь отрываешься от художественной среды, от чистого восприятия художественных произведений. И еще потому, что нет времени для самостоятельной творческой работы.

– Но ведь вы же рисуете ваши этюды.

– Пишу, Павел Борисович, – красками не рисуют, а пишут. Но все же это не то. В провинциальном городке не видишь ничего, кроме собственных работ. Поэтому останавливаешься в развитии, а потом начинаешь быстро катиться назад.

– Яков Данилович, чего я хочу вас спросить: вы картину «Три богатыря» когда-нибудь видели?

Минченков заулыбался:

– Конечно, видел. И художника знал, Виктора Михайловича Васнецова. Картина эта – шедевр русской живописи, в ней воплощена вся былинная мощь наших предков. Вы почему спросили?

– Да так, один знакомый говорил, будто похож я на Алешу Поповича с той картины.

Минченков присмотрелся к нему:

– А верно, сходство есть, правильно подмечено.

В другой раз Павел спросил:

– Яков Данилович, а художников-евреев вы знали?

– Как же не знать – конечно, знал. Левитана, Исаака Ильича, знал.

– Значит, есть все-таки евреи-художники. Ведь еврейская религия запрещает изображения живого мира.

– Да? – я этого не знал. А вам откуда это известно?

– Да потому что я еврей и в детстве учился в еврейской школе, в хедере. В семье моего деда, раввина, не было никаких изображений, и в синагоге тоже никаких художеств.

– Ну, признаюсь, вы меня удивили. Евреев-художников я знал, а вот еврея – командира красной кавалерии вижу впервые.

– Яков Данилович, кто был этот самый Левитан?

– О, это великий русский пейзажист. Тяжелую жизнь прожил – рано осиротел, был страшно беден, будучи бездомным, ночевал под скамьями Училища живописи, в котором учился, питался на три копейки в день. Бедняк из бедняков. А в искусстве поднялся до недосягаемой высоты. В молодости поддерживал Левитана его товарищ Василий Часовников, тоже художник, делился с ним всем. Кстати, когда Левитан был уже известным художником, его хотели выселить из Москвы как еврея, и тогда Товарищество передвижников вступилось за него. А писал он удивительно, умел находить в природе мотив, умел овладевать им. Пейзажисту ведь надо иметь не только верный глаз, но и внутреннее чутье, надо слышать музыку природы и проникаться ее тишиной. Все это у Левитана было врожденное, его породила сама эпоха и вынянчила страшная нужда.

– Яков Данилович, он ведь писал с русской природы?

– Конечно, с русской, с такой русской, какой нигде в мире больше нет.

– Вот мне и непонятно – откуда к еврею могло прийти такое чувство русской природы?

Минченков как будто поразился вопросу, задумался:

– Да, это правда – откуда? Я-то сам, конечно, не знаток еврейской души. Но Левитан очень интересный феномен. Был в русском искусстве еще один великий еврей – Антокольский, Марк Матвеевич, самый великий русский скульптор. Это мировая величина.

Павел видел раньше очень мало картин, но скульптур не видел никогда. В те годы еще не было скульптур Ленина, который только недавно умер, и скульптур Сталина, который еще не успел возвеличить себя. Павел видел несколько памятников на площадях небольших городков и скульптурные композиции низкого качества на кладбищах. Об искусстве скульптуры у него было еще более смутное представление, чем о живописи. Он поразился:

– Как это – еврей был великим русским скульптором? Чего же тут великого – памятники на площадях да на могилах делать?

По лицу Минченкова пробежала улыбка:

– Да, памятники он создавал тоже. Но главным его делом были скульптуры исторического содержания, которые он выставлял на художественных выставках и в музеях. Вы, Павел Борисович, недооцениваете искусства скульптуры, потому что вам не довелось с ним познакомиться. Скульптура – это самый монументальный вид изобразительного искусства, она берет начало от египетских и месопотамских скульптур, а потом уже появляются работы греческих и римских зодчих.

– Про Египет, Грецию и Рим я читал немного. А что это такое – «месопотамское»?

– Это область на Ближнем Востоке, междуречье двух рек – Тигра и Евфрата. Там много тысяч лет назад зародилась колыбель цивилизации.

– Колыбель цивилизации? Спасибо, что сказали. Надо мне почитать. Так этот Антокольский, сам-то он откуда?

– Он родился и вырос в бедности, в еврейском городке Вильно. А вот сумел же превратиться в самого знаменитого русского скульптора. Никто лучше него не передал самую сущность великих исторических фигур – Ивана Грозного, Петра Первого, Ермака, летописца Нестора. Да и в других скульптурах он непревзойден. Его Сократ, Спиноза, Иисус Христос…

– Еврейский скульптор делал фигуру Христа?

– Ваял из мрамора! Если попадете в Москву, обязательно сходите в Третьяковскую галерею, там много картин Левитана и скульптур Антокольского.

– Если попаду, обязательно пойду. Но что такое Третьяковская галерея и где она в Москве?

– Ну, там вам каждый покажет. А названа она так по имени купца Павла Михайловича Третьякова, собирателя картин и скульптур. Он собрал их тысячи и все это передал в дар городу Москве. Да, великий был меценат.

Павел не знал многих слов из богатого лексикона Минченкова и опять, конечно, переспросил:

– Меценат – это кто?

– Ну как вам объяснить? – это состоятельный человек, который своими средствами поддерживает художников, да и вообще всех работников искусства.

– И тот русский купец Третьяков тоже поддерживал евреев Левитана и Антокольского?

– Еще как поддерживал!

– Мне это как-то чудно, Яков Данилович. Я привык к мысли, что богатые русские всегда презирали евреев, особенно бедных. Между ними не было ничего общего.

– Так-то оно, может, и так, но Павел Михайлович был культурнейшим человеком, интеллигентом, обладателем тонкого художественного вкуса. Он покупал картины у художников, оценивая их мастерство и высокое искусство, а не по национальной принадлежности. Он ездил по мастерским до того, как художники выставляли картины на продажу. Приезжал в мастерские и говорил: эту я беру, эту – тоже. Можно сказать, что в его время художники-передвижники работали, а он оплачивал их труд. Большие деньги он вложил в русское искусство, а еще – большой вкус, конечно. Для художников это была большая честь, если Третьяков приобретал их работы.

Павел слушал как завороженный – ему впервые открывался новый для него мир жизни интеллигентных людей, мир искусства. А Минченкову был приятен интерес этого не совсем обычного парня. Жизненный опыт подсказывал ему, что тут скрываются большие потенциальные возможности, и поскольку он был прекрасным рассказчиком, то с удовольствием делился своими воспоминаниями с Павлом.

– Вы очень интересно рассказываете, Яков Данилович.

– Ну, коли вам интересно, спасибо, конечно. Я вот думаю записать мои воспоминания о передвижниках, а то ведь помру, и все это уйдет со мной.

– Ну, Яков Данилович, вы еще такой крепкий человек, вы должны долго жить. А если напишете воспоминания, я обязательно прочту[12].

– А вы, Павел Борисович, если так интересуетесь, то почитайте книги про них. У меня есть.

И Павел стал взахлеб читать книги по русской живописи художника и историка искусств Игоря Грабаря. Второй раз в жизни он, встретившись с просвещенным человеком, получал толчок к интеллектуальному развитию. В первый раз это был учитель рыбинской гимназии Александр Боде, а теперь художник и историк искусств Яков Минченков.

Если есть в человеке скрытая пружина интеллектуальных интересов и до поры до времени она находится в сжатом состоянии, то, чтобы распрямиться и заработать в полную силу, она нуждается в толчке, как бы в пуске. В Павле такая пружина была, под влиянием счастливых встреч он все больше читал, приобретал все больше знаний, размышлял – в нем пробуждался новый человек. Но этому новому человеку решительно необходимо было получить более широкое образование.

* * *

Еще четыре года пришлось Павлу служить в кавалерии, он занимался военными учениями, время от времени командовал во время боевых стычек, но постоянно где только мог доставал книги и читал их запоем. Под влиянием Минченкова читал он в основном книги по истории и искусству. Его вестовой Прохор не мог надивиться:

– Чего ж, Павел Борисович, все читаешь да читаешь? А надобно и погулять, пока холостой. Как говорится – «молодо-зелено, погулять велено».

– Мне, Прохор, многому еще надо научиться. А погулять я потом успею.

– То-то вот, смотрю я на тебя и дивлюсь – видно, весь твой народ еврейский учиться любит. В народе баяли, что, мол, в Москве много ученых-евреев в правительство вошли.

И Прохор поучал своего земляка Судоплатова:

– Ты, Пашка, бери пример с командира, учись.

– Я знаю, дядя Прохор. Я тоже учиться хочу. Может, в Москву поеду.

* * *

Отслужив полных десять лет, Павел запросился в отставку. Ему отказывали, говорили:

– Ты что, с ума сошел? Ты нужен России как боевой командир.

А он оправдывался:

– Новой России образованные люди тоже нужны. Сам Ленин объявил – учиться, учиться и учиться.

Как раз в то время по частям Красной армии начали выдвигать бойцов рабоче-крестьянского происхождения для учебы в Институте красной профессуры в Москве. Он был основан декретом Ленина в 1922 году как кузница новых кадров из пролетарских слоев: новой социальной системе нужны были новые кадры идеологов. Но набрать достаточно учащихся из рабочих и крестьян для таких далеко идущих целей институт не мог. Время было голодное и тяжелое, некогда было учиться, нужно было работать. Вот тогда институт через партийные инстанции обратился к командованию частей армии, чтобы те направляли к ним людей нужной ориентации. Командиры, большинство из которых плохо понимали само слово «профессура», долго удивлялись такому необычному запросу. Но – исполнять надо.

Павел Берг был записан в кадрах «из рабочих», потому что в юности работал грузчиком. Командир и комиссар дивизии вызвали его:

– Хочешь ехать в Москву на учебу? Вот, призывают поступать в Институт красных профессоров.

– Ехать-то я хочу, но что это за институт такой?

– Будешь называться красным профессором.

– Смеетесь надо мной, что ли, – какой же я профессор?

– Там из тебя и сделают профессора, – им самим это было непонятно и даже смешно. – Но в институт принимают только членов партии большевиков. Пиши теперь заявление в партию, мы дадим тебе рекомендации, и поезжай.

Павел был единственным беспартийным командиром полка. Он все никак не мог решиться на вступление в партию, ему казалось непонятным и не нравилось, что члены партии должны безоговорочно подчиняться дисциплине так называемого демократического централизма, то есть решению большинства. Много раз в жизни он убеждался, что среди большинства и дураков больше, сам часто оказывался в душе на стороне меньшинства. Не нравилось ему, что само понятие «партия» все больше сливают с понятием государства. Он так понимал: Россия – это Россия, а партия – это еще не вся Россия. Ну что ж, пришлось вступить в партию поневоле, чтобы только поехать наконец учиться, – он был готов и на это.

* * *

Вестовому Прохору Павел сказал:

– Ну вот, пришло нам время расстаться – уезжаю на учебу в Москву.

Прохор даже растерялся:

– Павел Борисыч, да как же это? Это же ты меня прямо – ну как сказать?.. Это же ты меня как серпом по яйцам, – язык у него оставался по-крестьянски образным.

«Сын полка» Пашка Судоплатов тоже расстроился:

– А мне куда же, Павел Борисыч?

– Тебя, Пашка, я рекомендовал в штабе дивизии как очень способного разведчика. Начальник штаба обещал присмотреться к тебе и потом отправить учиться.

Прохор и Пашка Судоплатов провожали его до станции. Прохор сказал:

– Надо, Павел Борисыч, последний раз на тачанке пролететь, а я про тачанку спою.

Он привязал к тачанке оседланного коня Павла, серого в яблоках скакуна по кличке Веселый:

– Пусть тоже провожает хозяина. Командир воевал на нем несколько лет, и быстрый скакун не раз выносил его из-под пуль.

По дороге Павел сам правил четверкой и думал, что вот он в последний раз держит в руках крепкие ременные вожжи. Что-то ждет его теперь впереди? А Прохор пел:

– Эх, тачанка-ростовчанка,

Наша гордость и краса…

Странная была картина, когда боевая тачанка на всем скаку подлетела к мирной станции. Стали прощаться, Прохор снял с Веселого седло:

– Возьми себе на память, Павел Борисович. Небось сколько штанов на этом седле протер. Я вот и мешок для седла припас.

Павел решил взять седло.

– Спасибо, дядя Прохор, а ты бери себе моего Веселого. Да вот что – хватит и тебе служить. Езжай-ка ты опять на землю, оседай в своем селе. А как станешь зажиточным хозяином, приеду к тебе погостить. А ты, Пашка, добивайся, чтобы тебя тоже послали учиться. Чую я, из тебя классный разведчик получится, нужный России человек.

Обнялись, Павел потрепал Веселого по шее, поцеловал в мягкую морду, вспомнил строки из «Песни о вещем Олеге» Пушкина и сказал ему на прощание:

– Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,

Расстаться настало нам время…

12

Художник Я.Д.Минченков прожил в Каменском до самой смерти. Там же он написал книгу «Воспоминания о передвижниках».