Читать книгу Опыт остановленной жизни. Основание всеобщей науки - Гульшат Назифовна Суханова, Елена Васильевна Казанцева, Владимир Николаевич Васильев - Страница 5

Часть I. Единое понимание материи

Окончание детства. Первый вопрос

ОглавлениеПознание себя начинается с вопросов, которые индивид задает себе, с недоумения. Задавать вопрос значит быть проблемой, противоречием. Все начинается с человеческого поиска смысла, с вопроса «Зачем жизнь?» Задает этот вопрос индивид, оказавшийся волею судьбы вне рая, в разделении с вечным Отцом. Смысл жизни – в вечности, в соединении с божественным Отцом. Благополучные особи, сущие в раю, не знают себя и вопроса этого не задают. Жизнь в изгнании начинается с вопроса о смысле жизни. Вопрос, состояние разделения есть начало мысли. С вопроса начинается мысленный поиск пути жизни. Изгнанник осознает себя конечным и преходящим индивидуальным телом в вечном и бесконечном мире. Природа сознания есть разделение с внешним миром, невозможность продолжения жизни. Разделенный с миром исключен из жизни, поскольку жизнь есть соединение со средой. Индивид в этом состоянии в себе, в уме, в представлении являет весь мир. Такова природа жизни, что она, обретая препятствие полаганию себя вне себя, переходит в другое измерение, становится самопознанием. Когда жизнь останавливается, начинается мышление. Мышлением движут любовь к жизни, желание жить. Мышлению, действительному состоянию изгнания противоположна благополучная жизнь в раю, не нуждающаяся в познании.

Окончание дня есть окончание части жизни. В конце дня бывает иногда сожаление о том, что день закончился; и о жизни думается, что она так же закончится. День есть подобие жизни. В тот вечер, когда мать уже позвала домой, он, провожая взглядом заходящее солнце, в первый раз подумал, что и жизнь его так же пройдет, как прошел этот летний день. Детство уходило, заканчивалась беззаботная жизнь. Утрачивались спокойствие и бестревожность, чаще приходила тоска. Дети не знают преходящести жизни, не понимают смерти. Не зная смерти, они и живут и чувствуют себя так, как будто они вечны. Можно сказать, что жизнеощущение ребенка есть ощущение вечной жизни. Детство есть пора райской жизни индивида вместе с Отцом его вечным, когда смерти еще нет в мире и нет поэтому знания о ней. О райской жизни детства и последующей жизни в оковах несвободы, о противоречии мечты и «злой действительности» поэтически говорит Никитин. Индивид до изгнания из вечности не знает смерти. Он обретает знание о смерти, утрачивая вечную жизнь, становясь временным, преходящим, смертным. Знает о смерти тот, кто обрел себя изгнанным из вечности, стал временным. Остановленная жизнь знает свою преходящесть и познаёт путь вечности.

Жизнь в райском саду есть потребление плодов древа жизни. Об этом древе сказано в мифе: «И дерево жизни посреди рая» (Быт. 2, 9). Познания в раю нет и не может быть, потому что райская жизнь тождественна в себе, в ней нет разделения, нет противоречия. Отсюда следует, что древо познания в райском саду не имеет никакого смысла – его там быть не может. Поэтому в тексте библейского мифа после фразы «И дерево жизни посреди рая» добавление «и дерево познания добра и зла» выглядит бессмысленным. Рай есть место жизни, но не познания. Познание происходит за пределами рая, на краю земли, в железных оковах несвободы. Древо познания возвышается не в райском саду, но в пустынной местности, на дальней окраине жизни. Детское и, шире рассматривая, райское познание есть бессознательное чувственно-практическое научение жизни, общее всем животным. Оно достаточно для благополучной и непротиворечивой в себе райской жизни. Но познание добра и зла есть состояние утратившей свой смысл неблагополучной, остановленной жизни, задумавшейся о том, зачем она, и стремящейся к истине, идеалу. Жизнь в поиске своего смысла и в стремлении к истине, совершенству есть самопознание. Поскольку кроме самой себя для жизни ничего нет, то самопознание есть всеобъемлющее, единое познание. В раю такого познания нет и не может быть, но рай есть место непротиворечивой в себе, благополучной жизни. В раю не спрашивают, зачем жизнь. Райский житель не знает зла, ибо его жизнь есть потребление блага. Не зная зла, он не знает и добра. Только утрата добра позволяет его осознать. «Что имеем – не храним, потерявши – плачем». Только в состоянии зла, утратив рай, индивид ценит и осознает утраченное благо. Только утрачивая вечность и обретая преходящую жизнь, индивид познает добро и зло, осознает утрату и обретение, идеал и действительность. Житель рая, довольный обыватель не понимает вопроса о смысле жизни, потому что живет совершенной, истинной жизнью, исключающей мышление. В раю на зеленом лугу под голубым небом пасутся овцы. Полнота бытия в доме Отца есть питание и размножение.

Детство переходит во взрослую жизнь. Переход от детства к половой зрелости называют переходным возрастом, который по сути своей есть становление ребенка молодым мужчиной. Становление ребенка юношей, называемое обычно подростковым возрастом или отрочеством, происходит в период между двенадцатью и четырнадцатью годами. В двенадцать лет индивид еще ребенок, а в четырнадцать – молодой мужчина. Но в душе он остается отроком, поскольку не живет еще животной жизнью. Девицы и молодые женщины смотрят в его сторону и тем очень смущают. В эти годы полового становления происходят переход к новой, с новыми радостями жизни или, при неумении жить, изгнание на окраину мира. В это время определяется, какой жизнью будет жить индивид все последующие годы – мыслящей, познающей или потребляющей, мирской, животной. Для способных подростков взросление есть непротиворечивое продолжение детства, для неумелого отрока это время есть изгнание из жизни, ее прекращение. Судьба в наибольшей мере определяется в это время. Истоки духа – в уходящем в свете заката детстве и невозможности продолжения жизни.

Он спрашивает у матери: «Зачем живут люди?» Почему был задан этот вопрос? Какое состояние жизни он выражал? Если раньше, в период детской жизни, ребенок к чему-то стремился, чему-то радовался, то теперь, когда прежняя жизнь закончилась, а новая не наступила, когда время остановилось, он не знает, зачем он, зачем его жизнь. В его жизни не стало того, к чему нужно стремиться, чему можно радоваться. Наверное, он бы не задумался о смысле, если бы жизнь его благополучно продолжилась, как она продолжается у большинства особей. В отроке произошла перемена, связанная со взрослением, и он стал другим. Повзрослевшему индивиду нужны другая среда, другая жизнь. Прежняя среда детства уже не соответствовала ему, он вырос из нее. Его тревожила неизвестность предстоящей жизни. Нужно было осваивать новую среду и новую жизнь. В это время, когда он вырос из своего детства, а новая жизнь не наступила, и был задан вопрос о жизни – зачем она, для чего.

Он не знает, для чего он живет. Он только что покинул рай – сказочный мир своего детства. Он словно путник, вышедший на перекресток дорог, не знающий своего пути. Из доброго мира своего детства он вышел в мир жестокий и злой. В течение многих лет после окончания детства он сожалел о том, что в мире отсутствуют сказка и добро. В этом злом, безрадостном мире люди умирают, и он видел, как останки их уносили на кладбище. Для него было открытием, потрясшим его, то, что жизнь людей проходит, что они умирают. В этом тоскливом, сумрачном мире он открыл для себя преходящесть, временность. От людей остаются в вечности только памятники на их могилах. «Зачем жил человек?» – спрашивал он, стоя у могилы и читая даты рождения и смерти. Ему думалось, что кроме могильного холмика от индивида должно еще что-то оставаться и переходить в вечность, иначе тот жил напрасно. В душе его было неприятие такой судьбы, неприятие смертности и вместе с тем убеждение в том, что после смерти индивида должны оставаться плоды его дел, его труда, чтобы помнили его люди. С тех отроческих лет, когда он осознал смерть, в нем жило убеждение, что памятник индивиду есть его дела, рукотворные или нерукотворные, остающиеся после него. Конечно, он был еще отроком, подростком; он был выросшим, но не повзрослевшим. Он не знал и в шестнадцать лет, что юноша должен соединить свою судьбу с девушкой и оставить после себя детей. Он не думал в то время, не зная животной жизни, что вечность индивида – в его потомстве, что умерший остается жить в своих детях. Дети, потомство есть лучший памятник индивиду. Он не знал этого, когда задумывался в двенадцать-тринадцать лет, для чего живут люди. Единственный смысл жизни с тех отроческих лет он видел в том, чтобы жизнь прожить не зря, но оставить в вечности плоды своих дел, чтобы не спрашивал строгий отрок, стоя у его могилы, зачем человек жил. Человек есть то, что от него остается в вечности. В детях и плодах дел своих оправдается человек пред Богом, пред вечностью, когда его спросят, что он делал, зачем жил.

Прежние радости жизни отошли в прошлое, а новых радостей он не знает и не предполагает даже. Жизнь не имеет смысла, если нет в ней чувственной радости, нет цели, влечения и удовлетворения. Подростку кажется – ибо он судит по себе, его мироощущение субъективно, – что и другие люди не имеют никакой радости от жизни и также томятся от чувства бессмысленности. Ему жаль людей, кажутся тщетными их заботы и труды. Если в жизни нет чувственной радости, то она бессмысленна в своем самоощущении. Противоречие в том, что телом индивид становится мужчиной, но не живет соответствующей жизнью. Его исход из детства стал изгнанием из рая. Он не смог войти в новую, волнующую, притягивающую к себе взрослую жизнь. Окончание детства стало окончанием жизни. Жизнь стала невозможной и перешла в мышление. Осознание смертности человека, преходящести индивидуальной жизни с необходимостью приводит к вопросу о смысле жизни. Вопрос о смысле есть вопрос о пути продолжения жизни в вечность. Мышление и бытие несовместимы: жизнь неблагополучна, если она начинается с недоумения, с вопроса «зачем». Вопрос о своем смысле задает жизнь, которая остановилась и не может продолжаться. О смысле спрашивает бессмысленная, неблагополучная жизнь. Детская жизнь закончилась, но ей на смену не пришла другая жизнь. Не было других радостей и другого наполнения жизни, не было общения со сверстниками. Другие подростки играли с девицами, а он не был способен на такое поведение. С первых лет школьной учебы не мог смотреть на привлекательных сверстниц – они как будто ослепляли его своей красотой.

Жизнь стала пустой, ничем соответствующим возрасту не наполненной, безрадостной. Половая зрелость наступила раньше, чем у других подростков, бывших даже старше его. Он, бывший в классе меньше всех, в течение зимы обогнал по росту многих одноклассников. Внешне стал юношей, молодым мужчиной. Смущали взгляды девушек, насмешки ребят, остающихся еще детьми. Чувствовал себя очень неловко, стеснялся своей внешности, своего изменившегося голоса и внимания к себе. Результатом этой перемены стало отставание в учении. Вместо радостей этого возраста началась мучительная, похожая на пытку жизнь. Навыков общения не было, общаться со сверстниками не умел, никогда не знал, о чем нужно говорить с другими. Среди людей испытывал страх, неловкость, скованность, стесненность. Возвращался из школы измученный, с головной болью. Все свободное от учебных занятий время проводил дома. Томился от безделья, не знал, чем заняться. Бестолково, бесплодно проходило время. К учению ни способностей, ни интереса не имел. Остро чувствовалась и осознавалась несвобода. Думалось, что и в заточении можно чувствовать себя свободней, чем на такой свободе, когда все стесняет и чувствуешь себя скованно и неловко. Хотелось в те ранние годы жить свободно, чувствовать себя в среде естественно, непринужденно, быть в ней как у себя дома, но это было невозможно. Приходил на ум образ рыбы, живущей в своей родной среде. Хотелось чувствовать себя в общественной среде так же свободно и естественно, как рыба в воде, но он чувствовал себя выброшенным из океана жизни на берег. Думалось, что нужно измениться, стать таким же, как все, достичь соответствия со средой, признания, но не знал, как этого добиться. Это, конечно, была трагедия – быть молодым и не уметь жить соответствующей этому возрасту жизнью. Жизни не было, но были изгнание на край земли, оковы несвободы и начинающееся познание в мышлении.

Переживания тех лет, ставших уже далекими, трудно вспомнить в подробностях. Окончание детства было окончанием жизни, поскольку не было ее продолжения. Окончание детства, чтобы жизнь не останавливалась и не переходила в самопознание, должно быть началом новой жизни. Но новая жизнь не началась. В мир вошла смерть, и тот потерял очарование рая, стал безрадостным, скорбным. Часто была слышна в отдалении тоскливая музыка похорон – в то время похоронное шествие по городским улицам сопровождалось траурной музыкой. Самая главная перемена в сознании, связанная с окончанием вместе с детством и жизни, есть осознание смертности и утраты вечности, начало мышления. Неслучайно осознание преходящести жизни, самопознание совпадает по времени с окончанием детства: детство не продолжилось новой жизнью, но она остановилась. Осознание обретенной преходящести и утраченной вечности есть одно понятие, форма самосознания. Настроение отрока в это время сумрачное, безрадостное, тревожное. Он изгонялся на окраину мира, где его ждала трудная жизнь в поиске своего смысла, дела для вечности.

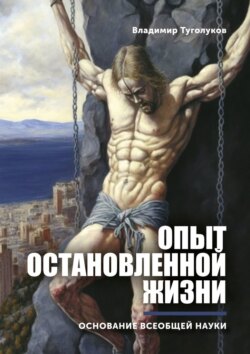

Остановленная жизнь переходит в форму самопознания. Изгнаннику из рая предстоят трудная жизнь, познание добра и зла, поиск смысла. Изгнание есть жизнь на кресте: именно крест есть древо познания. В раю остались те, кто играл с девицами под древом жизни и соблазнял их его плодами. Они непротиворечиво вошли во взрослую жизнь. Ева со своим змеем, соблазнившим ее, даже не заметила окончания своего детства – оно незаметно перешло в половую, животную жизнь. Человек был изгнан из рая и принужден к познанию не за свою провинность, но от вечности повелось такое распределение, что одни грешат, а другие страдают в оковах «средь пустынных скал»; одни живут, а другие принуждаются к познанию добра и зла. Люди своей непомерной жизнерадостностью, своей жизненностью изгоняют из жизни тех, кто не так жизнерадостен, не так активен. Счастье одних – за счет несчастья других, всем поровну не бывает. Избранный Сын изгоняется из рая, чтобы познавать жизнь, ибо если все будут жить счастливо и бездумно, то кто будет творить вместе с Отцом новое небо и новую землю?

Он уходил из рая один – уходил, чтобы жить «со скорбью» (Быт. 3,17). Из рая не уходят парами. Ева со своим змеем осталась в раю потреблять плоды древа жизни. Ева – это юная дева, красота, жизнь. Изгнанник, так влекущийся к девичьей красоте, обречен на жизнь без нее. Человеческое общество всегда делилось на центр и окраину. Можно и нужно рассматривать рай как центр жизни, а место изгнания – как окраину мира, край земли, где на уступе скалы распят, пригвожден судьбой мыслящий Прометей. Жизнь есть потребление. Блага стекаются в центр, где и присваиваются способными особями. На окраине живут трудной, неблагополучной жизнью. Девы устремляются в центр, где их красота потребляется благополучными особями. От века способные особи делят благо и красоту в том числе, но самопознание совершается злополучным индивидом. Райская жизнь есть по сути своей благополучная, совершенная, истинная жизнь. О смысле жизни здесь вопроса не задают и к истине не стремятся. Зла не имеют, поэтому и добра не знают. От добра не ищут добра, благополучие не мечтает о благе. Отрок, изгнанный из рая и заключенный в оковы злополучия, вынужден познавать жизнь. Бог-Отец, изгоняя отрока из рая, говорит о скудной, убогой и скорбной жизни, которая ждет изгнанника. Изгнание из рая на край земли есть принуждение к познанию, к поиску пути жизни.

Все приходят в мир, чтобы жить. Все приходят жить, но не познавать. И он хотел полагать себя, присваивать благо, но был изгнан. Оставшиеся в раю срывали плоды древа жизни, брали даром цветущую красоту юных дев, а он был принужден велением неизбежной судьбы к познанию добра и зла. Изгнаннику доступны только плоды древа познания, возвышающегося вне рая, на окраине мира. Древо познания есть, по сути, древо смерти. Бог сказал об этом древе: «Не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2,17). Жизнь в оковах за пределом рая, неволя распятия на скале или дереве есть сущее небытие, познание. Бытие и небытие, жизнь и смерть есть противоположные возможные формы жизни. Смерть, сущее небытие есть состояние остановленной жизни. Бытие и небытие есть потребление и познание, жизнь мирская и жизнь мыслящая. Индивид, обретающий плоды познания, умер для мира. Бог не обманывает, когда говорит, что вкушающий плоды древа познания «смертью умрет». Только не познание есть причина прекращения жизни, но, наоборот, прекращение жизни есть причина познания. Мышление есть жизнь в другом измерении, жизнь в себе, в уме, но не практическая жизнь во внешнем пространстве. Для внешнего мира, для жизни молодых жизнерадостных тел индивид, живущий в себе, умер, его нет в мире. Про изгнанника можно сказать, что он ушел из жизни, чтобы жить духом, познавать. Индивид, уходя от мира в себя, уходит в другое измерение жизни. Мышление, самопознание есть единственная реальная потусторонняя жизнь. Представление обывателей о потусторонней жизни как «загробной», наступающей после физической смерти индивида, есть беспочвенная фантазия, эксплуатация бесчестными или неумными особями древней мудрости. Бытие и небытие есть райская жизнь и существование в оковах на краю земли. По Кольцову, поэтически выразившему трагизм остановленной жизни, быть злополучным значит «заживо умереть». Бытие и небытие есть и различные состояния психики: бытие есть рефлекторное потребление, бессознание, а небытие есть познающая жизнь, мышление. Познающий индивид знает и свою действительную жизнь как небытие, и бытие как свой идеал. Только совершенная жизнь не знает ни бытия, ни небытия, ни идеала, ни действительности.

Ребенок спрашивает своих родителей: зачем они, мать и отец, ходят каждый день на работу? «Чтобы зарабатывать на жизнь, чтобы жить», – отвечают ему. Ребенок не знает еще, что жизнь проходит, и поэтому удовлетворен таким ответом. Теперь, когда детство прошло и отрок понял, что и жизнь проходит, что люди смертны, все их усилия и труды стали казаться тщетными. Оттого и жаль людей. Отрок, знающий преходящесть и вечность, спрашивает себя: «Зачем живут смертные люди, если смысл имеет только вечная жизнь?» И в самом деле, для чего преходящее, для чего существует то, что заканчивается? Но если предыдущее существует для последующего, то можно сказать, что оно служит вечности. Преходящее событие есть материя вечности. Вечности нет без прехождения. Непрерывное прехождение есть форма вечности. Только о вечном не задают вопроса «зачем», только вечное есть сущее для себя, а преходящее должно быть для последующего и в конечном итоге для вечности. Вечная жизнь есть и беспредельная жизнь, а преходящая жизнь имеет предел, ограничение. Предел преходящей жизни положен изгнанием из рая и «пламенным мечом обращающимся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Смысл преходящего события определяется вечностью. Преходящее сущее имеет смысл, если оно служит вечности. Иначе, если преходящее существует только для себя, если не переходит в какой-нибудь форме в вечность, оно бессмысленно.

«Зачем жизнь?» есть первый вопрос самопознания. Жизнь разделилась на две стороны, идеальную и действительную, и стала искать отождествления. Отрок обрел себя смертным в ставшем чуждым вечном мире. Разделение жизни, прежде тождественной в себе, есть возникновение сознания, начало самопознания. Отрок изгоняется всеобщим Отцом из вечности и должен найти свой путь в жизнь. Индивид осознаёт себя изгнанным и утратившим вечную жизнь, уже будучи разделенным с вечным Отцом. Пробудившееся сознание есть осознание изгнания, понимание истины жизни. Изгнанник стал спрашивать, зачем преходящая жизнь, стал искать путь вечности. В изгнании он осознаёт, что имеют смысл только жизнь для вечности, служение Богу. Искать смысл своей жизни, ответ на вопрос «зачем» значит искать путь возвращения к вечному Отцу. Каждый индивид есть по природе своей деятельное полагание себя в вечность. Остающиеся в раю, живущие благополучной животной жизнью размножаются и достигают тем самым вечности. Животная особь, умирая, остается жить в потомстве. Ему, изгнаннику из жизни, был недоступен этот путь. Ему нужно было искать свой путь в вечность, свое наполнение жизни, искать, зачем он, отвечать своей жизнью на этот вопрос. В нем рождался дух познания, возникало стремление к пониманию, но отрок в пору своей юношеской весны и весенних гроз еще не сознавал этого.

Жизнь есть полагание себя в вечность. Если индивиду недоступен путь жизни, то он вступает на путь познания. Кто не может жить распятым на краю земли, пригвожденным к скалистой вершине, тот размышляет о жизни и деятельностью познания утверждает ее. Вопрос «Зачем живут люди, если они умирают?» есть осознание того, что преходящая жизнь имеет смысл, если она утверждает вечность. Это вопрос о своем назначении, смысле, о том, зачем он в мире, вечном и бесконечном. Жить нужно не бездумно, но целеустремленно, не развлекаясь, но трудясь. Ему и не удалось бы жить бездумно: жизнь в изгнании есть мышление, поиск пути полагания. Смысл имеет та преходящая жизнь, которая устремлена в вечность. Человек должен утверждать своим трудом вечную жизнь. Отроку думалось, что не зря жили люди, оставившие для вечности плоды своего труда, – творцы, исследователи природы, мыслители.

Смысл есть истина, сущность, идея. Индивид, задающий вопрос о смысле жизни, думает о совершенной, истинной жизни. Вопрос этот означает состояние недоумения, непонимания и начало мышления о жизни. Имеющее смысл – то, что может быть понято, отождествлено. Один из смыслов «понятного»: приемлемое, приятное. «Понять» в этом значении значит «принять». Не имеет понимания, смысла зло, приносящее страдание, неприятное как то, что не может быть принято. Зло как состояние неблагополучной жизни не имеет смысла, оправдания, понимания. Страдание и неудовлетворенность есть состояние непонимания, недоумения. Неблагополучный индивид не имеет радости удовлетворения желания, соединения с благом. Изгнанник из жизни страдает, потеряв привычную, соответствующую ему среду жизни. Он не может принять среду, которая ему противоречит, с которой нет соединения. Противоречие есть состояние непонимания, недоумения, вопроса «зачем», жизнь в форме мысли о самой себе, о своем смысле. Природа индивида определяет возникновение мышления, если жизнь его неблагополучна. Самопознание есть невозможность практики, жизнь в форме мышления.

Индивид, оказавшийся волею судьбы вне общей жизни, бездеятелен. Он не находит себя в своей деятельности, не знает, для чего, для какого дела он живет. Он бы хотел жить деятельно соответственно своему возрасту, но не может вследствие своих необщительности, неумения жить. Деятельность благополучных подростков есть общение со сверстниками, полнота практической жизни. Смысл жизни состоит в том, что особь делает, не думая о смысле, безмысленно, соответственно своему желанию. Небезразлично индивиду, чем ему заниматься, но жизнь должна соответствовать идее, склонности души. Смысл, следовательно, в осуществлении идеи, в своем деле, которое нужно найти. Только та деятельность дает удовлетворение, которая соответствует идее. Необходимый удел неблагополучного подростка – искать свое дело, свой смысл, мыслить о жизни. Поиск смысла есть поиск наполнения своей жизни. Идея в индивиде ищет свое осуществление. Удел неблагополучного подростка – жить в себе, в уме, в представлении, переживании, мышлении. Жизнь не может быть совсем бездеятельной, поэтому она принимает форму мышления, если не может быть практической. Смысл практической жизни – соединение с благом, удовлетворение потребности. Благополучные особи вопроса о смысле жизни не задают, но они безмысленны. Вопрос «Зачем жизнь?» есть начало самопознания, поскольку должны быть найдены свое дело для вечности, путь полагания. Смысл жизни есть путь и форма полагания себя вне себя. Жизнь, задумывающаяся о своем смысле, есть уже другая жизнь – не практическая, но духовная, мыслящая. Смысл любой жизни – служить своим делом вечности, продолжать и утверждать себя. Смысл и служение остановленной жизни есть самопознание, поиск вечного пути. В конечном итоге на вопрос «Зачем жизнь?» каждый человек отвечает самой своей жизнью, тем, для чего она была, какими деяниями была наполнена. Человек ответствен перед Богом и тем отроком, который будет спрашивать, стоя у могилы: «Зачем человек жил?» Но не по хотению индивида жизнь его складывается, не в его власти то, как он жизнь проживет. Есть у благополучных особей иллюзия, что они сами, по своему желанию определяют свою жизнь. И действительно, благополучная жизнь есть тождество идеи, желания и осуществления. Совершенная жизнь свободна и безмысленна, потому что она соответствует идее. Жизнь благополучных особей соответствует их стремлению, они свободно плывут по реке времени. Иллюзия возникает тогда, когда они начинают мнить себя творцами своей судьбы. В действительности никто не является вершителем своей жизни, но каждая особь пребывает во власти Бога.