Читать книгу KHOR - Ein historischer Roman aus der Bronzezeit - Wieland Barthelmess - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Tag- und Nachtgleiche

ОглавлениеEs war noch stockfinstere Nacht als Khor plötzlich aufschreckte. Sarti schlief fest und atmete gleichmäßig. Dennoch konnte er ein seltsames, kaum vernehmbares Geräusch in den Atempausen seines Schlafgenossen hören. Hatte er zunächst gemeint, dass es sein eigenes Herz war, das er schlagen hörte, so wurde ihm schnell klar, dass das Geräusch aus weiter Ferne kam und von einem eigentümlichen Murmeln begleitet wurde. „Großmutter!“, schoss es ihm durch den Kopf. Heute ist Tag-und-Nacht-Gleiche! Was war das immer für ein wichtiger Tag für ihn gewesen. Schon Tage vorher war er immer ganz aufgekratzt. Und jetzt wo er auf dem Mittelberg war … Was hätte ihm dieser Tag schon allein aus diesem Grund bedeuten müssen? Doch er hatte überhaupt nicht mehr daran gedacht!

Seit Mitte der Nacht hatte Großmutter bestimmt schon die Trommel geschlagen und sich in Trance gesungen. Jetzt werden sie alle wohl bereits auf dem Weg zum Gipfel sein, wo die heilige Scheibe die Zeit der Aussaat bestätigen wird. Schnell schlüpfte Khor in seinen Kittel und bedauerte, gestern sein Wams nicht doch mitgenommen zu haben. Die Morgenluft war sicherlich noch schneidend kalt. Leise schlich er aus seiner Schlafnische und ging schnell durch das stille Haus nach draußen. Hier oben auf dem Berg schien alles noch zu schlafen.

Eintönig klang das Bummbumm der Trommeln zu ihm herauf. Khor trat vor den Palisadenring, um nachzuschauen, wo der Prozessionszug sich gerade befand. An den mitgeführten Lichtern konnte er erkennen, dass er soeben vor der Fürstenburg angekommen war, wo man nun damit begann, der uralten Tradition folgend, zusätzlich auf Pfeifen und Flöten zu blasen, um den Fürsten zu einer Teilnahme aufzufordern. Tatsächlich öffnete sich endlich das Tor und der Fürst, gefolgt von einem guten Dutzend seiner Krieger, mischte sich unter die Menge. Mit großem Geschrei und Geheul wurde er begrüßt und schon setzte der Zug seinen Weg bergan fort. Großmutter ging mit ihren Trommeln sowie dem seltsamen turmhohen Spitzhut auf dem Kopf und umgeben von weiteren weisen Frauen vorneweg, anschließend folgte das Fürstenpaar mit seinen Kindern und den Begleitern, schließlich die Dorfbewohner. Es folgten all jene, die in der Umgebung wohnten. Bis zu drei Tagesmärsche nahmen manche auf sich, vor allem, wenn sie etwas zu verhandeln hatten, das von der Volksversammlung bestätigt werden musste. Ganz zum Schluss kamen die angereisten Handwerker und Händler, eben die Marktbesucher, die nicht und sei es nur durch eine ferne verwandtschaftliche Beziehung zur Dorfgemeinschaft oder Sippe gehörten. Ob Yasemin wohl auch dabei ist, dachte Khor, war sich aber sicher, dass sie es nicht wagen würde, sich unter die Prozession zu mischen. Teilte sie doch weder den Glauben der Wallfahrer, noch deren Volkszugehörigkeit. Und so wie die Dörfler über fahrendes Volk dachten, würde man sie zu diesem heiligen Anlass wohl auch kaum unter sich geduldet haben. Und sie hatte ja tatsächlich so überhaupt nichts mit all dem zu schaffen.

„Früher war es nicht selten vorgekommen“, hörte Khor Ottels gedämpfte Stimme, der unbemerkt zu ihm getreten war, „dass sie dem Fürsten noch bevor die Sonne aufging die Kehle durchschnitten.“

„Hast Du mich erschreckt!“ Khor legte seine Hand aufs Herz, als ob er es damit zur Ruhe bringen könne.

„Guten Morgen“, sagte Ottel. „Und? Hast du was Schönes geträumt?“

„Gar nichts habe ich geträumt“, log Khor. „Überhaupt nichts.“

„Na, so was gibt es nicht. Jeder träumt - jede Nacht. Du kannst dich nur nicht daran erinnern. Oder Du willst es nicht“, zwinkerte Ottel. „Aber“ und schon zwickte der bärtige Riese den Jungen in den Oberarm, „vielleicht kannst du dich daran erinnern, wenn du erst einmal richtig wach geworden bist.“ Laut schallte Ottels Lachen vom Berg.

„Autsch! Was bist du nur für ein alberner Kindskopf! Und ein grober Kerl dazu! Das hat richtig wehgetan.“

„Oh, mein armer kleiner Freund. Soll ich dich trösten? Komm in meinen Arm“, scherzte Ottel.

„Sag mir lieber, warum man früher manchmal dem Fürsten die Kehle durchgeschnitten hat und vor allem wer das tat.“

„Na, wenn man der Meinung war, dass der Fürst sein Volk schlecht geführt habe“, sah ihn Ottel schulterzuckend an. „Wenn er eben kein guter Fürst war. Abgestochen wurde er dann von der weisen Frau mit dem Spitzhut und später dann im Moor versenkt.“

„Was?!“, Khor war entsetzt, da es ja seine so liebe und fürsorgende Großmutter war, die den Hut trug. „Hast du das jemals miterlebt?“

„Aber nein“, beruhigte ihn Ottel. „Das ist mindestens vier oder fünf Generationen her. Nach dem Großen Krieg hatte man den Altgläubigen etliche ihrer blutrünstigen Sitten und Gebräuche abgewöhnt.“

„Und warum musste das gerade die weise Frau mit dem Spitzhut erledigen?“

„Nun, da nur Frauen Leben schenken können, war es auch ihnen allein vorbehalten, Leben zu nehmen, ohne damit gleich wieder eine Blutrache auszulösen. Aber man hat ja nicht nur den Fürsten den Garaus gemacht, was sowieso nicht allzu häufig geschehen ist. In Zeiten der Not oder der Gefahr hat man auch jede Menge unschuldige junge Menschen getötet. Die Schönsten, Stärksten und Vielversprechendsten zumeist, um den alten Göttern und Geistern ein wirklich schmerzhaftes Opfer darzubieten.“

„Wie grausam!“ Khor war entsetzt und dies umso mehr, weil er an seine Großmutter dachte, die hoffentlich noch nie ein solch grausiges Ritual vollzogen hatte. „Und wo hat man sie umgebracht?“

„Na gleich hier in der Mitte des Palisadenrings, dort wo jetzt die heilige Scheibe schwebt.“

Khor sah sich angewidert um. „Dann ist der Palisadenring auch noch eine Erfindung der Altgläubigen?“

„Aber sicher ist er das. Er steht schon seit Tausenden von Jahren hier. Seine Öffnungen geben genauso die Sonnenauf- und untergänge an, wie die goldenen Bögen auf der heiligen Scheibe.“

„Das Holz der Palisaden ist Tausende von Jahren alt?“, fragte Khor ungläubig.

„Papperlapapp. Das wäre längst schon verrottet. Die Palisaden werden natürlich ständig erneuert. Aber jetzt genug davon. Ich nehme sonst noch Veyd die Arbeit ab. Er ist es schließlich, der euch über die Glaubensdinge unterrichten soll. Komm jetzt schnell etwas frühstücken, bevor die trommelnde und pfeifende Horde hier eintrifft.“

Khor staunte nicht schlecht als sie das Wohnhaus wieder betraten. Eigentlich hatte er sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie viele Priesterschüler es denn auf dem Mittelberg gäbe. Als er dann aber die doch recht überschaubare Anzahl an der Tafel beim Frühstück sitzen sah, war er schon sehr erstaunt. Schnell versuchte er, sie zu zählen, konnte sich jedoch nicht richtig sammeln, so dass er ihre Zahl schließlich auf knapp zwanzig schätzte.

Sarti wartete schon auf ihn. Ja, tatsächlich, Sarti hatte auf ihn gewartet. Überall waren die Schüsseln mit lecker duftendem Haferbrei, dem irgendein seltsames, angenehm duftendes Gewürz beigemischt sein musste, schon fast allesamt leer gegessen. Nur vor dem leeren Platz neben Sarti stand noch eine volle Schüssel, abgedeckt mit jenem Tuch, das gestern, über Ottels Körbchen ausgebreitet, sein Abendessen beschirmt hatte. Und vor Sarti stand ebenfalls noch eine volle Schale. Nun, jedenfalls - so konnte es Khor beim Hinsetzen etwas besser erkennen ‑ eine fast noch volle Schale.

„Und das hier ist unser letzter neuer Schüler, den ich euch vorstellen darf“, der Oberpriester deutete auf den verdutzt hinter seiner Schale Sitzenden. „Das ist unser Khor“. Es murrte. Khor wusste nicht so recht, wie er sich verhalten sollte oder ob man gar von ihm erwartete, dass er etwas sagte. Also stand er etwas linkisch auf und sagte: „Hallo.“ Diesmal murrte es nicht. Man kicherte.

„Unser Freund Khor weiß noch nicht, dass heute alle Priester bis zum Sonnenuntergang schweigen. Er war ja noch mit anderen Dingen beschäftigt, als wir über die Tagesordnung sprachen.“ Der Oberpriester lächelte ihn an. Und als ob er seine Gedanken hätte lesen können, fügte er hinzu. „Er fragt sich sicherlich gerade, warum ich ihm dies erzähle, wenn doch alle Priester zum Schweigen verpflichtet sind.“ Khor fühlte sich ertappt und wurde rot wie ein Stichling. „Die obersten Priester“, fuhr Broc fort, „sind davon selbstverständlich ausgenommen. Und warum dies so ist, wird euch jetzt Veyd erklären.“

Imposant baute sich Veyd, der älteste der Priester, der sogar den Oberpriester an Jahren zu übertreffen schien, vor den Schülern auf. „Esst ruhig weiter und lasst’s euch gut schmecken. Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn Verstand und Bauch gleichzeitig Nahrung bekommen. Also …“, hob er an. „In Urzeiten waren die Alt-Gläubigen davon überzeugt, dass ihre weisen Frauen es waren, die die Wende der Sonne beeinflussten. Waren sie es doch, die den Lauf von Sonne, Mond und Sternen genau vorhersagen konnten. Die von den Menschen allerorten erbauten Palisaden-Ringe gaben mit ihren Durchgängen und Öffnungen das Datum der Sonnwendtage genau an. Stand man in der Mitte eines dieser Ringe, ging wie durch Magie die Sonne Jahr um Jahr an den Sonnwendtagen an immer genau denselben Öffnungen in den Palisaden auf und auf der anderen Seite auch wieder unter. Diese Tage waren damals schon das Einzige, was die Menschen mit Sicherheit voraussagen konnten. Jene vier Tage im Jahr. Selbstverständlich beanspruchten die weisen Frauen diese vorgeblich magischen Kräfte für sich. Sie ließen das Volk glauben, dass ohne sie die Natur aus den Fugen geraten würde. Also wurden sie verehrt. Ja, mehr als das.“ Und in seinen Bart murmelnd, unterbrach sich Veyd. „Wie sage ich’s am einfachsten?“

„Nun“, erhob er wieder seine Stimme, „es waren ihre Leute, die für ihren Lebensunterhalt aufkamen. Die weisen Frauen wurden mit allem versorgt, was sie zum Leben benötigten. Und das im Überfluss. Im Lauf der Zeit hatte sich jedoch die Unsitte breit gemacht, dass man den weisen Frauen zusätzliche Geschenke machte, um sie zur einen oder anderen Beeinflussung der Götter und Geister zu veranlassen. So wurden sie mächtiger und mächtiger. Sie wurden fast zu lebenden Göttinnen. Sie allein durften über Leben und Tod entscheiden – und das taten sie auch. Und wenn sie gekonnt hätten, dann hätten sie die Sonnentage nach ihrem Gutdünken übers Jahr verteilt.“

„Ist das erwiesen?“ unterbrach ihn der Oberpriester.

„Nun, nicht letztendlich. Aber wir alle wissen, was Macht mit Menschen anstellt.“

Vielsagend schwieg Veyd und blickte in die Runde. „Ich fahre fort: Nachdem wir Kinder der Sonne uns schließlich vor vielen Generationen hier niedergelassen hatten, meinte man zunächst, es sei besser, einander so gut als möglich aus dem Weg zu gehen. Doch siehe da, man kam sogar recht gut miteinander zurecht. Ehen wurden geschlossen und ewig dauernde Freundschaften. Aber es kam, wie es kommen musste: Irgendwann einmal gab es Streit. Eine Nichtigkeit.“

Und weil Veyd, wie erwartet, in den Gesichtern seiner Zuhörer die Neugier nach jener Nichtigkeit deutlich erkennen konnte, setzte er gespielt beiläufig hinzu: „Herzenskram im Grunde. Eine Verlobung wurde gelöst und beide Seiten dachten, es wäre auf Geheiß der jeweils anderen Familie geschehen. Aber es war, wie wir heute wissen, wirklich nur Herzenskram.“

„Es kam der Große Krieg, von dem ihr alle schon gehört haben werdet“, setzte Veyd seinen Unterricht fort. „Manche nennen ihn den Tausendjährigen Krieg, was aber sicherlich übertrieben sein dürfte. Unglücklicherweise litt auch die mündliche Überlieferung in jener Zeit, so dass vieles unrichtig oder sogar absichtlich falsch weitergegeben wurde. Jedenfalls bekriegte man sich über mehrere Generationen. Mal gab es längere Pausen, doch jeder noch so kleine Anlass genügte, um die Welt abermals in Brand zu setzen. Unsere beiden Völker haben sich damals fast gegenseitig den Garaus bereitet. Und es schmerzt mich, zu berichten, dass beide Seiten nicht an Grausamkeiten gespart haben. Das Land war rot von Blut und kalt von Misstrauen und Hass. Heute wissen wir, dass Krieg immer Grausamkeiten und Unrecht gebiert – auf allen Seiten. Wir haben aus den Fehlern unserer Väter gelernt. Daran, und das sei euch für ewig ins Herz gelegt, müsst ihr immer denken!“

Und damit auch ja jeder die Bedeutung dieses Satzes begriff, machte Veyd eine lange, gewichtige Pause. „Doch inmitten all der Grausamkeiten und des Unrechts gab es auch andere Schicksale. Trotz der widrigen Umstände wurden auch weiterhin Ehen geschlossen und treue Freundschaften begründet. Und aus solch einer Ehe entstammte der Sohn eines Schmiedes. Ihr alle kennt ihn!“

Fast wäre das Schweigegebot durch vorlaute Zwischenrufe einiger Schüler gebrochen worden, so dass Veyd schleunigst den Finger auf die Lippen legte und schließlich fortfuhr. „Natürlich. Ihr wisst es alle: Khor! Khor, der Große.“

Beinahe hätte er sich verschluckt, als Khor seinen Namen hörte. Selbstverständlich wusste er, nach welch großem Mann seines Volkes die Eltern ihn benannt hatten. Doch zuckte er jedes Mal unwillkürlich zusammen, wenn der Name genannt wurde, der ja schließlich auch der Seine war.

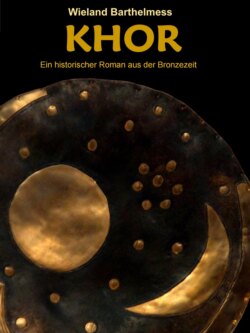

„Der Große Khor“, Veyd deutete eine Verbeugung an, „der Große Khor wurde zum Schmied unseres Volkes. Ihm gelang es, die Menschen mit seiner Weisheit und Kraft endgültig zu versöhnen. Und sein Enkel war es schließlich, der uns die heilige Schiebe schenkte, auf die er das geheime Wissen um die Stellung von Mond und Sonne zum Siebengestirn bannte. Es war nun in goldenen Symbolen aufgezeichnet und für alle Zeiten festgeschrieben. Mit Hilfe der Scheibe konnten wir überdies das Mondjahr der Alt-Gläubigen mit unserem Sonnenjahr in Einklang bringen. Spätestens seit dies gelang, sind wir tatsächlich zu einem Volk geworden.“

Khor meinte zu erkennen, wie Feuchtigkeit in Veyds Augen stieg. Doch Broc, der Gefühligkeit offenbar nicht sonderlich schätzte, unterbrach die ergriffene Stimmung: „Du wolltest uns doch noch vom Grund des heutigen Schweigegebots berichten.“

Einer der Schüler unterdrückte ein Kichern und Veyd räusperte sich. „Da die Palisadenringe nicht nur zur Festlegung der vier heiligen Tage des Jahres dienten, sondern an jenen Tagen auch als Gerichts- und Versammlungsplatz, um dort alle anstehenden Dinge zu besprechen, wurden sie beibehalten. Kein Bauer braucht den Ratschlag eines Priesters, um zu wissen, wann er mit der Aussaat oder der Ernte zu beginnen hat. Das hat er im Blut und weiß es, so wie er aufziehendes Wetter zu deuten weiß. Dies war nie der Sinn und Zweck der Palisaden oder der Scheibe. Sie zeigte vielmehr, dass menschlicher Geist sehr wohl in der Lage war, in den ansonsten vollkommen unberechenbaren Zeitläuften etwas ganz genau vorherzusagen. Und sie zeigte, dass Menschen die Gesetze der Natur verstehen lernen konnten. Obschon die heilige Scheibe die Palisaden in ihrer die Jahreszeiten festlegenden Eigenschaft eigentlich überflüssig gemacht hatte, behielt man sie als Umgrenzung des Versammlungsplatzes bei. Also lebten auch die Traditionen der Alt-Gläubigen fort und haben sich mit den unseren vermischt. Seit die Nachkommen Khors, die beiderlei Blut in sich tragen, unserem Volk vorstehen, herrscht Frieden. Die Verkündung der Tag-und-Nacht-Gleiche wurde seit damals nicht mehr vom Oberpriester, sondern vom Fürsten durchgeführt, damit dies nicht mehr eine in den Glauben eingebundene, sondern eindeutig weltliche Zeremonie sei. Und um die Trennung von weltlicher Macht und jener des Glaubens deutlich zu machen, hat man uns Priestern auch gleich untersagt, an den vier heiligen Tagen des Jahres, wenn auch viele Alt-Gläubige hier oben auf dem Mittelberg sind, mit irgendjemandem zu reden. Mit Ausnahme des Oberpriesters, der für uns alle spricht. Bruder Endris will euch aber sicher auch noch etwas dazu erzählen.“

„Ja, sehr gerne“, erhob sich Endris. „Die Rolle des Oberpriesters war in der Abfolge der Generationen noch einigen anderen, zum Teil beträchtlichen Veränderungen unterworfen. War er zunächst neben der Weisen Frau und den Nachkommen des Großen Khor einer der drei Führer unseres Volkes, so ist er heute kaum mehr als ein enger Berater des Fürsten. Wir Priester glauben, dass es nicht nur unser Wissen ist, das uns zum maßvollen und gerechten Führen unseres Volkes befähigt, sondern auch unser Streben nach Gerechtigkeit und Wahrheit, zu dem uns unser Glaube anhält. Denn unser Wissen geben wir freimütig an die Fürsten weiter, die sogar, allesamt in unserem Geiste erzogen, unsere Schüler waren. Doch mit den Generationen wurde die Macht der Fürsten immer größer. Gestützt, wie wir so manches Mal mit aufrichtiger Sorge beobachten mussten, ist diese Macht vor allem auf die Schwerter sowie die Kraft der Krieger, die der Fürst um sich versammelt. Waren diese früher einmal Söhne verdienter Familien, die dem Fürsten zu Dankbarkeit verpflichtet waren, so sind es in den letzten Generationen immer häufiger vollkommen Fremde, die ihre Kraft und ihr Leben gegen Entlohnung zur Verfügung stellen.“

„Verzeih, wenn ich unterbreche, Endris.“ Der Oberpriester wandte sich den Schülern zu. „Aber ihr werdet diese Klage von ihm noch öfters hören.“

„Und das zu Recht“, gab Endris stolz zurück. „Sein Leben gibt man für das, was man liebt. Und da diese Kerle den Fürsten mit Gewissheit nicht lieben, sind sie wie die Huren. Kampfhuren!“ Vereinzeltes, unterdrücktes Kichern war zu hören, das aber wohl eher der Aufgebrachtheit galt, in die Endris sich geredet hatte, als dem Inhalt seiner Worte. Er räusperte sich und setzte seinen Vortrag fort.

„Es gibt mehr Widersprüche in der Betrachtung der Welt als man sich zunächst vorstellen mag. Und der Stärkere ist es schließlich, der sich bislang noch immer in dieser Welt durchgesetzt hat. Wir aber glauben, dass es der Stärkere im Geiste, also der Klügere, Weisere und Wissendere sein sollte, der die Welt führt. In diesem Sinne versuchen wir, zu überzeugen. Und um der so weltlichen wie körperlichen Macht des Fürsten etwas entgegenzusetzen, haben sich schon vor langer Zeit unsere Kriegerpriester formiert. Aber dazu muss euch dann Ottel etwas mehr erzählen.“

„Doch das wird er heute nicht mehr tun“, verkündete der Oberpriester, „da der Pilgerzug schon bald hier eintreffen dürfte.“

Und da das Bummbumm inzwischen tatsächlich schon reichlich nahe gekommen war, hielt es niemanden mehr auf seinem Platz. Schweigend rannten alle nach draußen, um die Ankunft des Zuges mitzuerleben. Die einzige Aufgabe der Priesterschüler bestand an diesem Tag lediglich darin, in lange weiße Gewänder gekleidet, schweigend im Halbkreis um das Heiligtum zu stehen. Während die Lehrer dem Oberpriester noch assistieren konnten, waren die Schüler dazu ausersehen, allein durch ihre Gegenwart eine beeindruckende Kulisse abzugeben. Kaum hatte Ottel seinen beiden Schützlingen, Khor und Sarti, jeweils ein ganz neues langes weißes Priestergewand in die Hand gedrückt und ihnen bedeutet, dass sie es schleunigst überziehen sollten, als der Zug der Wallfahrer die Priesterburg schon erreichte.

Wie es die Tradition erforderte, ersuchte die weise Frau mit ihrem Spitzhut um Zutritt zu der heiligen Stätte, damit das Volk dem ersten Aufgang der Sommersonne beiwohnen könne. Und wie die Tradition es erforderte, wurden sie durch den Oberpriester willkommen geheißen. Wie aufgestautes Wasser strudelten die Menschen herein, schwappten hierhin und dorthin, so dass Ottel mit seinen Priesterkriegern alle Mühe hatte, sie auf den ihnen zugestandenen Bereichen zu halten. Ein paar Gewitzte versuchten gar, in die Häuser zu spitzen, was jedoch ganz schnell von den grimmig dreinblickenden, stummen Priesterkriegern - notfalls mit Knüppel und Schwert - verhindert wurde.

Die Holzverkleidung war mittlerweile entfernt worden, so dass die heilige Scheibe nun für alle sichtbar waagerecht zwischen den vier Holzpfeilern schwebte. Der Oberpriester trat heran und sprach einige Gebete und Zauberformeln, die Glück und Wohlstand für die kommenden sechs Monde bringen sollten. Die übrigen Priester gingen ihm dabei zur Hand, verbrannten wohlriechendes Räucherwerk oder versprengten heiliges Wasser, während die stummen Priesterschüler der Szene einen hoheitsvollen Rahmen gaben. Khor wusste was nun kommen würde. Zu oft hatte er es schon als Wallfahrer miterlebt. Alle Sinne mussten zunächst gereinigt werden, bevor die Menschen dem alsbald beginnenden Neuen begegnen konnten. Jeder musste nun die mitgebrachte Lichtquelle vor seine Augen halten und viele Atemzüge lang tief in sie hinein blicken. Meist waren es Fackeln, die lichterloh brannten und an denen so mancher Bart und manche Locke Schaden nahm. Ein paar alte Mütterchen hatten sogar lediglich ein Öllämpchen dabei; selbst einige gerade einmal schwach glimmende Kienspäne hatte Khor in der Menge ausmachen können. Aber deren Eigentümer waren sicherlich selbst schon fast blind genug, um nicht noch grelles Licht zu benötigen. Die Oberpriester bliesen auf langen Hörnern, die von Tieren stammten, die in den Weißen Bergen im Süden lebten. Dunkle, dumpfe Töne erfüllten den Berg und reinigten das Gehör. Bei deren Einsetzen wurden die Lichter niedergelegt und hinterließen die Menschen in der noch dunklen Morgenstunde vollkommen blind und nach ihren Nachbarn um Halt tastend. Geblendet von den Lichtern, in die sie bislang gestarrt hatten, sahen sie nichts - und hörten dafür umso mehr. Khor liebte diesen Moment immer besonders und war fast ein wenig enttäuscht, dass er dieses Mal hatte darauf verzichten müssen. Die tönende Kraft der Hörner, die allerdings nicht grob war, sondern die Seele in den Himmel fliegen ließ, war für Khor immer ein einzigartiges Erlebnis. Plötzlich schwiegen die Hörner, so dass man auf einmal seine Nachbarn hören konnte, mit denen man auf den Berg gekommen war. Der Atem des Nebenmannes wurde laut und lauter ‑ so wie der eigene auch ‑ und so manches Herz meinte man, pochen zu hören. Und obwohl Khor schon lange wusste, dass der nun einsetzende, zunächst kaum hörbare Brummton nicht der Luft, wie man den Kindern immer einredete, sondern den Kehlen der Priester entsprang, bedeutete die Tatsache, dass er dies nun zum ersten Mal miterlebt hatte, eine weitere Enttäuschung. Denn ab heute gab es kein zurück mehr. Der langsam zu einem monotonen Gesang sich steigernde Brummton war für Khor nun für immer von der Luft geschieden und entzaubert. Was er bislang nur vermutet hatte, wurde zur Gewissheit und verlor dadurch all seinen Zauber. Bald setzten wieder die Hörner ein.

Räucherwerk wurde sodann verbrannt, um nach Gesicht und Gehör schließlich auch den Geruchssinn zu reinigen. Der aus zahllosen Quellen aufsteigende Qualm raubte den in vorderster Reihe Stehenden fast die Sinne. Wie immer gab es ein paar Burschen, die sich mit ihrer Standfestigkeit hervortun wollten. Und wie immer fielen einige von denen, die am tapfersten taten, am schnellsten um, als der Glutkessel vor ihnen geschwenkt wurde. Wenn anschließend das heilige Wasser verspritzt wird, um den Geschmack zu reinigen, würden sich wieder die Glaubenseiferer hervortun, die scheinbar alles dafür tun, um einen einzigen jener heiligen Tropfen auch tatsächlich mit dem Mund auffangen zu können. Sie verdrehten dann die Augen und einige wurden von Zuckungen heimgesucht, die ihnen den Schaum vor den Mund treten ließen. Die Reinigung des Gespürs schloss die Vorbereitungen zur eigentlichen Zeremonie ab. Alles schwieg, alle schlossen die Augen und reichten der jeweils neben ihm stehenden Person die Hand. Es stand ein ganzes Volk nun Hand in Hand, von einem zum anderen wie eine Kette miteinander verbunden. Sie waren nun so stark wie die Schwächsten unter ihnen. Doch genau die waren es, die am meisten geliebt wurden: Die Alten und die Kinder.

Khor versuchte verzweifelt, die Seinen in der Menge ausfindig zu machen. Großmutters Standort war wegen ihres alles überragenden Spitzhuts freilich jederzeit zu erkennen. Und endlich: Nachdem die Reinigungsrituale beendet waren, trat sie vor und murmelte altertümliche Zaubersprüche. Sie hatte Khor bereits mehrfach zugezwinkert und sogar die Trommel in seine Richtung gehalten und sie dabei besonders laut geschlagen. Khor wurde rot und Sarti kicherte heimlich. Schließlich traute Khor seiner geliebten Großmutter alles zu und wollte sie deswegen keineswegs zu irgendetwas anstacheln, was ihm letztendlich peinlich sein konnte. Also meinte er, es sei besser, ihren Blick zu meiden. Plötzlich spürte er jedoch wie jemand an seinem langen Gewand zupfte. Die kleine Perachta stand vor ihm und blickte fragend zu ihm hoch. Es brach ihm fast das Herz, dass er zum Schweigen verurteilt war und ihr kein Wort der Erklärung sagen durfte. Er lächelte sie an, legte den Finger auf den Mund und versuchte etliche Gesten mehr, um ihr mitzuteilen, dass er sie nach wie vor lieb hatte, sie aber dennoch nicht auf den Arm nehmen oder mit ihr sprechen konnte. Offenbar mit wenig Erfolg, da die Kleine den Tränen nahe zu sein schien. Konnte sie doch keineswegs nachvollziehen, warum ihr geliebter Bruder sie nicht wie sonst immer augenblicklich in den Arm nahm und sie wie üblich herzte. Glücklicherweise kam Mutter sogleich herbei gesprungen, strahlte ihrem Sohn stolz ins Gesicht – Khor war überzeugt davon, dass sein eindrucksvolles weißes Priestergewand maßgeblich am Entstehen dieses Strahlens beteiligt war ‑ und befreite ihn von den liebevollen Anfechtungen seiner kleinen Schwester. Wie gerne hätte er sie in den Arm genommen und ihr einen dicken Kuss auf die von der Morgenkälte roten Wangen gedrückt und dabei ihren Kinderduft eingesogen, den er so liebte! Als Mutter mit ihrer Jüngsten in die Menge zurückging, entdeckte er schließlich auch den Rest seiner Familie, die alle beisammen standen. Jord und Cord, beide trugen nun jeweils eine der auffallenden Federn als Kopfschmuck, standen wie ein Bindeglied zwischen der Korbmacher- und der Köhlerfamilie nebeneinander. Seine Schwestern Sunna und Narti schienen zu weinen und ließen ihn nicht aus den Augen, während Ertha sich an Vaters Hand klammerte und ihren Kopf an seinen Arm lehnte. Nur Njörd, dem man offenbar erklärt hatte, dass sein großer Bruder nicht reden dürfe, sondern starr und stumm wie ein Menhir ausharren musste, versuchte sein Bestes, um Khor zu einem Lachen zu bewegen. Er schnitt Grimassen, hüpfte albern umher und zeigte ihm die Zunge, bis plötzlich Vaters Hand dem Treiben ein Ende bereitete. Autsch, dachte Khor, diese Kopfnuss hat bestimmt wehgetan. Und sogleich sah er seine Vermutung in Njörds schmerzverzerrtem Gesicht bestätigt.

Der Morgen graute inzwischen und erfreulicherweise hatte der Wind die dichten Wolken fortgetragen, die gestern noch die Welt einhüllten. Ein rötlicher Schimmer breitete sich über dem östlichen Himmel aus und kündigte das Kommen von Mutter Sonne an. Der Oberpriester hielt inne und trat an die heilige Scheibe, so dass sein Gesicht mit ihr etwa auf gleicher Höhe war. „Der Tag, die Nacht sind heute gleich. Es herrscht Ausgewogenheit zwischen den Kindern der Sonne und den Kindern des Mondes. Möge das neue Jahr uns schwere Ähren und volle Krüge schenken. Möge es uns Frieden in Haus und Herz bringen. Mutter Sonne, schicke uns deine Wärme und zeige dich uns“, rief er aus, den Horizont nicht einen Augenblick aus den Augen lassend.

Da! Jeder konnte es sehen und einem jeden stockte wie jedes Jahr wieder der Atem: Kaum hatte der Oberpriester ausgesprochen, erschien ein strahlend leuchtender Strich über den Hügeln des östlichen Horizonts, verbreiterte sich zu einem blendend hellen Rand und schon ergoss sich das Licht der ersten Sommersonne des Jahres über das Land. Welch ein Jubel brach aus, welch eine Freude. Zwischen den beiden Langhäusern, dort wo die Zisterne lag, hatte man einen Scheiterhaufen errichtet, der nun von Ottel entzündet wurde. Alle strömten dorthin und schon flogen Hunderte von Tysjas in die Flammen. Jeder wollte die üblen Wintergeister so schnell als möglich dem Feuer überantworten, auf dass sie die Vollendung der Sonnenscheibe am Morgenhimmel nicht mehr miterlebten. Großmutter tanzte in wilder Trance. Sie sang eine uralte monotone Melodie, drehte sich um sich selbst, so dass ihr schwindlig werden musste und fiel, als endlich der letzte der Tysjas dem Feuer überantwortet worden war und die Sonne rund über dem Horizont stand, plötzlich zu Boden, wo sie regungslos liegen blieb. Khor war jedes Jahr erstaunt mit welcher Leichtfüßigkeit seine eher schwergewichtige Großmutter um das Feuer tanzte. Doch noch mehr staunte er jedes Mal darüber, wie still und offenbar ohne zu atmen sie nach ihrem wilden Tanz liegen bleiben konnte. Als Kind war er einmal zu ihr getreten und Vater hatte ihn gerade noch davon abhalten können, Großmutters Wimpern zu berühren, um sie zum Blinzeln zu bringen. Derweil schrie und klagte das Volk über die vermeintlich Leblose, doch als sie sich nach einer Weile wieder erhob, schlug das Jammern in Jubel um. Aufrecht stand Großmutter mit ihrem Spitzhut in der Morgensonne und lockte die jetzt durch das Feuer körperlos gewordenen Geister mit ihrer kreisend in den Himmel ragenden Kopfbedeckung an. Eines nach dem anderen begrüßte sie die Wesen aus der Anderwelt, hieß die einen in der Zeit der bevorstehenden Sommermonde willkommen, während sie andere mit Schimpf und Fluch in die Wälder, Flüsse und Seen verbannte. Mit manchen der Dämonen schien sie regelrechte Ringkämpfe auszufechten. Sie riss an ihrem Gewand, zerkratzte sich die Arme, schlug sich an die Stirn und keuchte atemlos eine unendlich scheinende Reihe von Namen. Erst als der letzte der Dämonen vertrieben war, nahm sie ihren Hut vom Kopf und sank besinnungslos zu Boden. Khor mochte diesen Teil der Zeremonie überhaupt nicht. Und seit er durch ein unbeabsichtigt mitgehörtes Gespräch wusste, dass seine Großmutter der Meinung war, dass sie ihren Zuschauern auch etwas „bieten“ musste, mochte er diesen Mummenschanz noch weniger. Sicher, er wusste, dass man seine Großmutter für ihre Hingabe bewunderte und verehrte. Doch in den letzten Jahren war ihm das Schauspiel mehr und mehr peinlich geworden, so dass er sich dann immer heimlich nach hinten verdrückt hatte. Jetzt aber musste er alles stumm und starr aus vorderster Reihe mit ansehen.

„Das Siebengestirn folgt der Sonne in den Himmel!“, rief nun der Fürst. „Sie ist es, die das Land fruchtbar macht mit ihrer wärmenden Liebe. Spannt die Ochsen vor den Pflug und säet aus. Die Zeit der Wiederkunft des Lebens ist da. Und nun begrüßt die Sommersonne mit Tanz, Musik und freudigem Gesang! Auf dass sie wohl sich fühlt und bei uns bleibt!“

Kaum hatte der Fürst diese letzten Worte ausgesprochen, hob ein unvorstellbares Geheul an, das die letzten Geister, sollten sich womöglich noch irgendwo welche versteckt halten, endgültig vertrieben hätte. Erst als Großmutter wieder ein Lebenszeichen von sich gab und sich schließlich noch ganz benommen aufrappelte, war nun überhaupt kein Halten mehr. Trommeln wurden geschlagen, Guslen gestrichen und Flöten geblasen. Alles schien sich in einem einzigen Tumult aufzulösen. Neben den langsam herunterbrennenden Scheiterhaufen hatte man einen enormen Kessel gestellt, der mit dem geheimnisvollen Mjördl gefüllt war. Wie sehr bedauerte es Khor, heute nicht davon kosten zu können! Noch eine weitere Enttäuschung. Nur an vier Tagen des Jahres gab es dieses berauschende Getränk, das aus mit Wasser verdünntem Met sowie verschiedenen getrockneten Pilzen und anderen geheimen Beimengungen nach einer uralten Anleitung gebraut wurde. Niemand außer den weisen Frauen kannte die richtigen Zutaten, vor allem aber die stimmige und somit ungefährliche Zusammensetzung des Trunks. Schon oft hatten Unverbesserliche versucht, Mjördl selbst herzustellen, diesen Frevel aber zumeist mit dem Leben, zumindest aber mit unerträglichen Schmerzen bezahlt, die oftmals über Tage anhielten. Wer schlecht gebrauten Mjördl überlebt hatte, so sagte man, dessen Geist würde für den Rest seiner Tage verwirrt bleiben. Unten im Dorf lebte der alte Hurko, der den Kindern immer als abschreckendes Beispiel gezeigt wurde. Einst war er ein gutgestellter Binsenflechter mit Familie, als er sich eines Tages daran machte, außerhalb der Zeit seinen eigenen Mjördl brauen zu wollen. Keines seiner Kinder noch seine Frau hatten diesen Frevel überlebt. Sie starben allesamt unter unendlichen Schmerzen und schrecklichen Krämpfen. Nur Hurko überstand die Qualen, irrte seitdem aber plan- und ziellos umher. Er hauste in seiner vollkommen verdreckten und heruntergekommenen Kate, die längst schon zerfallen wäre, gäbe es nicht ab und zu die helfende Hand eines Nachbarn. Man erzählte, dass er sich von seinen eigenen Ausscheidungen ernährte und würden ihn nicht mitfühlende Mitmenschen gelegentlich mit einer Mahlzeit versorgen, wäre er schon längst verhungert. Jedenfalls war Hurkos Schicksal derart abschreckend, dass schon lange niemand mehr versucht hatte, Mjördl selbst zu brauen. Khor erinnerte sich, dass Mutter das Getränk, wenn sie es denn nicht ‑ wie meist ‑ aus ihrem Elternhaus erhielt, immer von einer der weisen Frauen im Wald besorgt hatte, für die dessen Herstellung eine einträgliche Einnahmequelle darstellte. Jedes Mal hatte Vater aber darauf bestanden, zunächst einem der Hunde eine geringe Menge davon zu verabreichen und erst dann selbst davon zu kosten, bis er meinte, dass die Ungefährlichkeit erwiesen sei und die Familie davon trinken durfte. Vor etlichen Jahren jedoch hatte die gesamte Familie mit ansehen müssen, wie Gelbbacke, Jords zutraulicher Liebling, elendiglich daran zugrunde ging. Vater war derart aufgebracht, dass er sofort in den Wald lief, um die weise Frau zur Rede zu stellen. Er legte ihr den Hundekadaver vor die Hütte und verfluchte sie. Man fragte sich, was wohl aus ihr wurde. Denn keiner hat sie je wieder gesehen.

In zwei schier endlos scheinenden Reihen standen die Menschen nun vor dem Kessel an, um ihre von den weisen Frauen mit Schöpfkellen ausgeteilte Portion sich einzuverleiben. Dabei wurde sehr genau darauf geachtet, dass jeder die richtige Menge erhielt. An Kinder wurde nur etwas ausgeschenkt, wenn sie in Begleitung von Erwachsenen waren, die bestätigen konnten, dass sie mehr als zehn Jahr zählten. So mussten Ertha, Njörd und Perachta abseits bleiben, um zuzusehen wie die Großen sich an dem erstaunlich wohlschmeckenden Trunk labten. Es dauerte nicht lange, bis der Gipfel des Mittelbergs vor ausgelassen singenden und tanzenden Menschen zu kochen schien. So eintönig das Leben ansonsten auch sein konnte, dachte Khor, an Feiertagen wie diesen wurde all das nachgeholt, was man während der langen, arbeitsreichen Monate entbehren musste.

Den ganzen Tag über wurde getanzt, gesungen und gefeiert. Mitgebrachte Essensbündel wurden ausgepackt und ihr Inhalt, meistens waren es Frühlingsküchelchen, genüsslich verspeist. Die Familien lagerten außerhalb der Palisaden am Hang des Mittelbergs und genossen ihre Speisen sowie den herrlichen Ausblick über das weite, in der Frühlingssonne golden schimmernde Land, das heute mit seiner Fruchtbarkeit geradewegs zu protzen schien. Der Mjördl tat das seine, so dass man den Eindruck haben konnte, noch nie ein glücklicheres Volk gesehen zu haben. Als die Sonne ihren höchsten Tagespunkt erreicht hatte, durften die Priesterschüler sind endlich zurückziehen. Khor schmerzten die Füße und der Rücken tat ihm vom langen Stehen weh. Kaum waren sie in ihren Schlafnischen angekommen, warfen sie sich einer wie der andere stöhnend und ächzend auf ihre Schlafplätze.

„Was ist das nur wieder für eine Horde alter Männer mit schwachen Beinen“, frotzelte Ottel und warf sich mit kaum weniger Gestöhne auf sein Lager. „Wenn ich nur nicht so einen Bärenhunger hätte, ich könnte auf der Stelle einschlafen!“ Kaum hatte er das Wort ausgesprochen ‑ auch Ottel war ja eigentlich zum Schweigen verpflichtet, schien sich jedoch zumindest in diesem Augenblick nur wenig darum zu scheren -, wurden von den Bediensteten der Priesterschule Berge von Frühlingsküchlein hereingetragen und auf den langen Esstisch gestellt. So müde und erschöpft eben alle noch waren, so schnell hatten sie ihren Weg zu den duftenden Köstlichkeiten gefunden. Waren die Backwaren in den großen Schüsseln mit Fleisch, sauren Linsen, Bohnen oder Zwiebeln gefüllt, so umhüllten die Küchlein in den kleineren Näpfen getrocknete und mit Honig gesüßte Früchte.

„Bei meiner Seele“, dachte Khor. „Die Priester wissen, es sich gut gehen zu lassen.“

Lange dauerte die Erholungspause nicht, doch schon allein der Hunger hatte sie die Schüsseln in kürzester Zeit leeren lassen. Gestärkt sowie mit einem heißen Aufguss von Holunderblüten in ihren Mägen, der sie die noch immer kühle Luft besser ertragen lassen sollte, wurden die Priesterschüler wieder hinausgeschickt, um die heilige Scheibe zu beaufsichtigen. Immer wieder war es nämlich vorgekommen, dass sich einige vom Mjördl allzu übermütig Gewordene an ihr zu schaffen machten. Vor einiger Zeit war es sogar zu einem versuchten Diebstahl gekommen, für den man die Alt-Gläubigen verantwortlich machte, ohne allerdings irgendwelche Beweise vorlegen zu können. Den vom Mjördl berauschten Täter, ein armer Pachtbauer aus der Gegend von Gosecke, hängte man noch am selben Tag kopfüber an den Beinen auf und zog ihm die Haut bei vollem Bewusstsein vom Leib. Er soll so laut geschrieen haben, dass die alte Gurdl seit jenem Tag auf einem Ohr taub war. Jahrelang hielten sich die Behauptungen, dass man den armen Kerl nur deswegen so schnell hingerichtet habe, damit er die Hintermänner und Drahtzieher nicht nennen könne. Khor erinnerte sich, dass Großmutter oft von dieser schweren Zeit gesprochen hatte, in der auch sie verdächtigt und schließlich noch lange misstrauisch beobachtet worden war. Sie war jedenfalls der Ansicht, dass es sich bei dem Täter um nichts weiter, als einen armen, vom Mjördl berauschten Irren gehandelt habe, dessen Tat von jeder der betroffenen Seiten für ihre Zwecke benutzt und somit jeweils anders gedeutet wurde. Die Priester sahen sich darin bestätigt, dass den Alt-Gläubigen nicht zu trauen sei und die Alt-Gläubigen meinten, dass man ihnen das Vergehen in die Schuhe schieben wollte, um ihre Glaubwürdigkeit weiterhin zu untergraben. Es war also in der Tat besser, auf die heilige Scheibe gut aufzupassen.

Als die Sonne sich langsam anschickte, wieder zu versinken, bestätigte der Fürst anhand der heiligen Scheibe abermals die Richtigkeit seiner bei Sonnenaufgang verkündeten Aussage, dass dies der Tag der Tag-und-Nacht-Gleiche sei und nun die Zeit der Aussaat angebrochen wäre. Er rechne in den nächsten Monden fest mit dem Arbeitseifer seiner Zuhörer, sagte er noch und wünsche gutes Gelingen. So mancher Zuschauer zischte abfällig, weil er wohl an die Abgaben dachte, die er zu entrichten haben würde. Es gab eben nicht nur Freunde des Fürstenhauses, wenngleich sie deutlich in der Minderzahl waren. Die Gelegenheit ihre Anliegen vorzutragen, würden sie tags darauf bekommen, wenn man die Volksversammlung abhielt.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit mussten nun alle Besucher den Mittelberg verlassen haben und ins Dorf zurückgekehrt sein. Meinten die Alt-Gläubigen doch, dass jeder, der sich an diesem Tag bei Dunkelheit im Freien aufhielt, unweigerlich von den noch immer heimatlos umherirrenden Dämonen des Winters angefallen werden würde. Da sie mit der Verbrennung der Tysjas ihrer Verdinglichung beraubt worden waren, würden sie sich nun rächen, aber auch eine neue Heimstatt in einem menschlichen Körper suchen wollen. Es waren dies die Hinterlistigsten der Dämonen, die sich den Flüchen und Verwünschungen der ehrwürdigen weisen Frau widersetzt hatten, indem sie sich für diesen einen Tag, an dem das Sonnenlicht sich mit der Nacht die Waage hielt, noch versteckt halten konnten. Morgen, wenn die Dauer des Tages jene der Nacht auch nur um einen Wimpernschlag übertreffen würde, war ihnen der Untergang im Tageslicht sicher. Aus diesem Grunde war es Tradition geworden, dass man sich in dieser Nacht in seinen Häusern, Hütten und Katen regelrecht verbarrikadierte und selbst weder Hunde noch Vieh draußen ließ. Man speiste üppig, so gut es die nach dem langen Winter noch vorhandenen Vorräte jedenfalls zuließen, sprach abermals reichlich dem Mjördl zu und erzählte einander die Geschichte der Familie und Ahnen. Khor dachte mit zugeschnürter Kehle daran, dass dies seit jeher der schönste Abend des Jahres für ihn war und dass er diesmal nicht dran teilnehmen konnte.

Schnell hatte sich der Mittelberg geleert und die heilige Scheibe war wieder hinter ihrem schützenden Holzverschlag verschwunden. Auch die Priester drängten zur Eile, obgleich sie doch angeblich nicht an das Vorhandensein von Geistern glaubten, vor denen sie sich in Sicherheit bringen mussten. So waren mit dem Schwinden des letzten Tageslichts auch die Priester allesamt in ihrer Unterkunft verschwunden. Khor hatte schnell noch einmal nachgesehen, ob die Seinen auch wohlbehalten im Dorf angelangt waren. Da sich aber niemand mehr im Freien zeigte, konnte er beruhigt davon ausgehen, dass sie warm und sicher zu Hause geborgen waren. Zwischen den Zelten der Marktbesucher konnte er allerdings noch immer die eine oder andere Gestalt umherhuschen sehen. Ob Yasemin noch da war oder sich schon wieder auf den Weg gemacht hatte? Er konnte ihre Jurte beim besten Willen nicht ausmachen. Und ob das Seil zwischen den beiden Eichen am Dorfeingang noch immer gespannt war, konnte er aus der Ferne ebenso wenig erkennen. Sarti war zu ihm getreten, zupfte an seinem Ärmel und bedeutete ihm wortlos, dass es Zeit sei, ins Haus zu gehen. Die Türen wurden verrammelt und das Schweigen konnte endlich gebrochen werden.

„Schade“, sagte Khor zu Sarti. „Wie gerne hätte ich heute Abend auch von dem leckeren Mjördl gekostet. Aber den dürfte es hier oben ja kaum geben.“

„Spinnst du?“, tönte Ottels mächtige Stimme. „Heute Nacht ohne Mjördl?! Das träumst du aber auch nur. Der Kessel steht schon auf dem Feuer.“

Und in der Tat: Kaum hatte man sich an den Tisch gesetzt, um das üppige Nachtmahl zu verspeisen – vor etlichen Tagen hatten die Priesterkrieger einen großen Hirsch erlegt, dessen Fleisch, in der Zwischenzeit schön mürbe geworden, auf der Zunge zu zergehen schien – wurde auch schon der große Kessel mit frischem, noch dampfendem Mjördl auf die Tafel gestellt. Der Oberpriester verteilte die Portionen, die er aufgrund seiner langjährigen Erfahrung nach Körpergröße und –gewicht zuteilte. Wie kaum anders zu erwarten, beanstandete Ottel die seiner Meinung nach eindeutig zu geringe Menge, die ihm zugedacht worden war. Er sei ja schließlich der bei weitem Größte und Kräftigste hier auf dem Berg und würde schon nicht so schnell Vergiftungserscheinungen zeigen. Unbeeindruckt setzte der Oberpriester jedoch den Ausschank fort, ohne auf Ottels Einwände einzugehen. Im letzten Augenblick gab er aber dann doch noch eine halbe Kelle in Ottels Becher, was dieser, obwohl noch immer nicht wirklich zufrieden, mit einem versöhnlichen Brummen zur Kenntnis nahm.

Khor war dann doch recht erstaunt, als welch heitere Schar sich die Priester schließlich hinter verschlossenen Türen herausstellten. Hatte er doch erwartet, dass ihre durchgeistigte Haltung, die sie in der Öffentlichkeit zeigten, auch ihr privates Verhalten bestimmen würde. Dem war aber keineswegs so. Selbst der Oberpriester erzählte lustige Geschichten und war kaum weniger ausgelassen als die übrigen Mitbewohner. Nun war Khor auch klar, woher dessen ausgeprägte Lachfalten herrührten. Voller Aufmerksamkeit lauschte er dessen Erzählungen von den weiten Reisen, die er einst gemacht hatte und bat Sarti, besonders gut zuzuhören, damit der sich ja auch alle Einzelheiten merke, um sie bei Gelegenheit wiederzugeben.

Die große Stadt im Süden war also in der Tat kein Hirngespinst, wie man verschiedentlich Khor einzureden versucht hatte, sondern eindeutig Wirklichkeit. Bernsteindorf war ihr Name, so berichtete der Oberpriester, obgleich sie seit etlicher Zeit schon weit über dreitausend Einwohner zählte - also alles andere war, als ein Dorf. Früher war sie der Endpunkt jener Handelsstraße, an der auch das heimatliche Dorf am Mittelberg lag und über die der in aller Welt geschätzte Bernstein zu seinen Abnehmern im fernen Süden befördert wurde. Seit es aber einige mutige Händler gewagt hatten, über die Weißen Berge zu ziehen, die sommers wie winters mit Schnee bedeckt waren ‑ eine gewagte Reise, die oft genug mit dem Leben bezahlt wurde ‑ war die Handelsstraße weit nach Süden verlängert worden. In Bernsteindorf traf der aus dem Norden kommende Weg jedoch auf eine weitere Handelsstraße, die in Ost-West-Richtung verlief und über den man schließlich, entweder über den Fluss Isawe, oder aber auf dem Landweg den Strom Danuawe erreichen konnte. Dies war der am meisten genutzte Weg, da die Danuawe bis auf eine gefährliche Stelle gut schiffbar war und man auf ihrem Lauf ins südliche Ostmeer gelangte. Die Route über die Weißen Berge bot sich hingegen nur Ortskundigen an, da ‑ abgesehen von der Gefahr zu erfrieren oder sich zu Tode zu stürzen – in den Gebirgstälern wilde Menschen hausten, deren Gefährlichkeit nicht zu unterschätzen war. Und hätte man schließlich die Berge trotz aller Gefahren überwunden, würde man auf die berüchtigten Seevölker treffen, die erbarmungslos stahlen, raubten und mordeten und die umliegenden Länder in Angst und Schrecken versetzten.

„Wehe, Du vergisst auch nur eine Kleinigkeit“, zischte Khor Sarti ins Ohr.

Entgeistert guckte der ihn an: „Sei nicht albern, Khor!“

Nein, meinte der Oberpriester auf Khors ungeduldige Fragen, er sei nur zwei Mal bis Bernsteindorf gezogen und weiter bis zu den Weißen Bergen. Er hatte sie aber nie überquert, obgleich er es eigentlich vorgehabt hatte. Beim ersten Besuch hatte ein so früher wie heftiger Wintereinbruch eine Weiterreise vereitelt und beim zweiten Mal war er in einem Gebirgstal überfallen und ausgeraubt worden, so dass er unverrichteter Dinge zurückkehren musste. Sein Gewand, sein Wanderstab und erfreulicherweise sein Leben waren alles, was man ihm gelassen hatte. Und ohne die herzliche Gastfreundschaft vieler Menschen entlang des Wegs, hätte er wohl kaum überlebt.

„Erzähl uns von der Stadt“, bat Khor und rutschte aufgeregt auf seinem Hocker hin und her. „Wie lebt man dort? Wie kleidet man sich? Was isst man?“

„Nun“, der Oberpriester holte tief Luft, „die Stadt selbst ist von einem Graben und einem dahinter liegenden Palisadenzaun umgeben. Allerdings meint man nicht, dass es sich um einen Holzwall handelt, wenn man sich ihr nähert, da er vollkommen mit Lehm verputzt und weiß gekalkt ist. Man sieht also nur eine strahlend weiße, glatte Wand, die den Bergsporn wie ein Band großzügig umgibt. Ist man erst einmal in der Stadt, kann man sehr wohl erkennen dass der Wall aus Holz gezimmert ist. Sein Bau verschlang Tausende von Eichen, so dass die Umgebung, vor allem aber der Hügel selbst, auf dem die Stadt liegt, vollkommen baumlos sind. Das bedeutet insbesondere für die Bewohner eine gewisse Beschwernis, da die Frauen und Mädchen das Brennholz Tag für Tag von weit her heranschleppen müssen. Kaum ist die Sonne aufgegangen, ziehen die Mädchen los, um irgendwo etwas Bruchholz oder ein paar Reiser zu finden und um selten genug noch vor Sonnenuntergang zurückzukehren. Das ist dann die Stunde der Herdfeuer, die von den Barden so gern besungen wird. Wie sachte Nebelschleier tanzt der durch die Reetdächer dringende Rauch über den Dächern der Stadt. In der untergehenden Sonne ist das ein verzaubernder Anblick. - Wie dem auch sei“, schien sich Broc nach dieser eher poetischen Abschweifung selbst zur Ordnung zu rufen. „Wer vermögend genug ist, kann sein Brennholz aber auch bequem in der Stadt eintauschen, denn es gibt kaum etwas, das nicht in der Stadt gehandelt wird. Die Händler aus dem Norden tauschen ihren Bernstein gegen all die Dinge, die sie benötigen und die Händler aus dem Süden, bieten Gerätschaften und Waffen aus Bronze oder edle Keramik feil. Früher war den Händlern nur gestattet, ihre Waren ausschließlich über die Fürsten zu verhandeln. Reich und mächtig sind sie dadurch geworden.“

Zur Zeit seines Großvaters aber, so berichtete der Oberpriester weiter, hatte es einen Aufstand gegeben und der Fürst hatte sein Privileg eingebüßt, so dass nun freier Handel möglich war, wenngleich auch von jedem Tauschhandel ein Zehnt an den Fürsten abzugeben war. Dies hatte der Stadt zu einem zusätzlichen Wachstumsschub verholfen, da nun ein jeder sein Glück versuchen konnte. Vor allem waren die von den Fürsten festgelegten Handelsäquivalente aufgegeben worden, die festlegten, welche Dinge man für seine Handelsware eintauschen konnte. Nun regelten Angebot und Nachfrage die Gegenleistung. Und so konnte es vorkommen, wenn mehrere Karawanen mit derselben Handelsware gleichzeitig eintrafen, dass die Preise wohlfeiler waren als zu Zeiten, wenn der Nachschub aus einer der Regionen stockte. Und da die Stadt ein gefräßiges Ungeheuer war, das stets und ständig Hunger auf neue Waren verspürte, hatte der Fürst seinen Einfluss ‑ und wo nötig auch seine militärische Überlegenheit ‑ geltend gemacht und versucht, ein regelrechtes Handelsnetz aufzubauen. Im Abstand von jeweils einer Tagesreise sollte es, so der Plan, befestigte Orte geben, an denen die Karawanen in Sicherheit rasten konnten. Seither war eine größere Regelmäßigkeit und auch Zuverlässigkeit des Nachschubs eingetreten. Natürlich hatte es lange Auseinandersetzungen mit den jeweiligen Orten gegeben, da der Fürst von Bernsteindorf meinte, auch in diesem Fall auf sein Handelsprivileg bestehen zu wollen. Aber schließlich musste er einsehen, dass er gar nicht in der Lage war, all seine Interessen zu überwachen und schließlich auch durchzusetzen. Im näheren Umkreis von Bernsteindorf mochte dies noch funktionieren, da er bei Unbotmäßigkeiten seine Krieger in die entsprechenden Dörfer und Städte entsenden konnte, die dann dort für die gewünschte Ergebenheit sorgten. Bei weiter entfernteren Orten jedoch, musste er seinen Partnern vertrauen, da er kaum in der Lage war, deren Loyalität auch zu überprüfen. Und da Blut nun einmal dicker ist als Wasser, begannen die Fürsten von Bernsteindorf ihre weiblichen Blutsverwandten und nachgeborenen Söhne in alle Welt zu verheiraten.

„Ist unser Fürst hier im Dorf, der ja doch von Khor, dem Großen abstammt, denn auch mit dem Herrscher von Bernsteindorf verwandt?“, unterbrach Khor neugierig.

„Aber sicher“, beschied ihm der Oberpriester. „Seine Großmutter wie auch seine Mutter stammen aus dessen Familie. Und genau betrachtet, sieht es so aus, dass sämtliche Dörfer und Städte in weitem Umkreis von ein und derselben Sippe geführt werden. Aber wie ihr euch denken könnte, bewahrt auch dies nicht vor Verrat und Untreue. Auch unser Fürst hatte schon so manchen Strauß mit der Familie auszufechten …“

„Erzähl uns“, unterbrach Khor ganz aufgeregt in seiner Wissbegier, weswegen der Oberpriester wohl auch darauf verzichtete, ihn wegen seiner Unhöflichkeit zu maßregeln. „Erzähl uns, wie man in der Stadt lebt. Gibt es dort nur Handwerker und Händler oder auch Bauern?“

„Nun, Städte entwickeln ein ganz eigenes Leben. Nur ganz wenige Bauern leben in der Stadt selbst. Meist solche, die über einen reichlich großen Grundbesitz verfügen, den sie zumeist auch noch von anderen bestellen lassen. Sie sehen auf ihren Ländereien mehr oder weniger nur nach dem Rechten. Die meisten Einwohner aber sind Handwerker, welche die angelieferten Handelsgüter verarbeiten. Ich glaube, mindestens sechs oder sieben Schmiede gezählt zu haben, die freilich die unterschiedlichsten Dinge herstellen. Waffen sind die begehrtesten Erzeugnisse, da kein Freier ohne mindestens einen Prunkdolch zu tragen unter die Leute geht. Was meint ihr, wie mannigfaltig deren Ausführungen sein können?! Schlichtere Dolche sieht man nahezu an jedermanns Seite baumeln. Aber es gibt sie auch fein verziert mit Ornamenten oder gar Tieren und Menschen darauf, wofür man aber auch leicht einen prächtigen Ochsen eintauschen muss. Am wertvollsten ist jedoch die aus der Fremde eingeführte Ware. Kostspielige Stücke von weit jenseits der Weißen Berge, zum Teil sogar von jenseits des Meeres, das hinter diesen Bergen liegt.“

Ein Raunen ging durch den Saal. War doch die Vorstellung von den prachtvollen Dolchen zu beeindruckend für die meisten. Khor stöhnte auch. Aber es war der Gedanke an das offenbar noch unerforschte Meer, das hinter den Weißen Bergen lag, der ihn tief durchatmen ließ.

„Einmal“, fuhr Broc fort, „habe ich solch ein Stück genauer betrachten können. Es zeigte auf der Schneide eine Szene mit zwei Jägern, die einen Stier töteten. Die Figuren waren in allen Einzelheiten als Goldauflage vor dem dunklen Hintergrund der Bronzeschneide gearbeitet. Solch ein Dolch kostet jedoch ein wahres Vermögen, so dass ihn sich nur die Wohlhabendsten unter den Fürsten leisten können. Allerdings sind sie auch derart hervorragend geschmiedet, dass man sie tatsächlich auch als Waffe einsetzen kann. Nicht, wie die meisten hier gefertigten Dolche, die bei einem Fechtkampf nur allzu leicht zerbrechen und somit lediglich als Schaustück benutzt werden können. Entsprechendes ist über Töpferwaren, Flechtwerk aber auch Stoffe zu berichten. Im Grunde genommen ist die Stadt eine riesige Werkstatt für all die Dinge, die man von dort aus zu verhandeln gedenkt, gleichzeitig aber auch ein ständiger Markt, da ein jeder die von ihm gefertigten Dinge feil hält. Ihr macht euch gar keine Vorstellung, welch nutzloser Tand mitunter ebenfalls angeboten – und letztendlich auch erworben wird. Ein großer Teil der Stadtbewohner besteht allerdings aus Tagelöhnern und Unfreien, die den Handwerkern zur Hand gehen und lediglich auf deren Anweisungen hin tätig sind. Manche der Gassen, in denen diese Leute dicht an dicht hausen, sind derart verdreckt und mit Unrat übersät, dass man sie gar nicht betreten mag. Wo viel Licht ist, gibt es eben auch viel Schatten. Oder anders ausgedrückt: Jedes Ding hat seine zwei Seiten.“

„Und welchen Glaubens sind die Menschen dort?“, hakte Khor nach.

„Es ist eigentlich genauso wie hier auch. Der Fürst und seine gesamte Sippe verehrt Mutter Sonne, während die anderen Bewohner zumeist alt-gläubig sind. An jeder Ecke befindet sich irgendein heiliger Baum oder auch ein verehrter Felsbrocken, die oftmals von einer bestimmten Familie für sich beansprucht werden. Ich habe allerdings auch mit eigenen Augen gesehen, wie man einen Stier als Gottheit verehrte, ihn fütterte, wusch und schmückte, um ihn in einer Prozession durch die Stadt zu führen. Offen gestanden muss ich sagen, dass ich fürchte, dass der Stadtbewohner nicht gerade gefestigt ist in seinem Glauben. Heute betet er einen Baum an, morgen den Stier, am nächsten Tag Mutter Erde und schon bald darauf die Sonne. Ich habe Menschen an einem Tag die Tysjas verehren sehen und am nächsten irgendeinen wildschweinköpfigen Gott. In der Stadt ist eben alles möglich.“

„Das klingt wahrlich nach einer Sammelstelle, an der alles verhandelt werden kann“, meinte Khor halb in Gedanken.

„Genau das ist es“, bestätigte der Oberpriester. „Jeder sucht sich das aus, was ihm am besten zu passen scheint. Fühlt er sich von einer Gottheit vernachlässigt, versucht er einfach mit der nächsten sein Glück. Und durch die zahllosen Fremden, die über die Handelskarawanen in die Stadt kommen, teilweise sich aber dort auch niedergelassen haben, gibt es ständig neue Gedanken und Vorstellungen, die von den Stadtbewohnern begierig aufgesogen werden. Der Stadtbewohner denkt sich, sicher ist sicher und betet lieber einen Gott zuviel an, als einen zu wenig. Die Herbergen, von denen es wegen der fahrenden Händler eine ganze Reihe gibt, sind der Marktplatz für diese neuen Gedanken. Aber sie sind auch der Treffpunkt jener unverheirateten Frauenspersonen, die davon leben, ihre Körper feilzubieten, obwohl es dafür eigentlich die Frauenhäuser gibt. Ohne jegliche Scham bieten sie sich an und handeln offen um den Preis für ihre Buhlschaft. Natürlich leben sie außerhalb der Gemeinschaft, obwohl manche von ihnen auftreten wie die Fürstinnen, da sie durch ihren Lebenswandel zu einigem Reichtum gekommen sind.“

„Und wenn sie Kinder bekommen?“, fragte Sarti.

„Dann werden die so bald als möglich weggegeben. Sie schuften in den Bergwerken, versorgen die Feuer der Schmiede, gehen den Bauern zur Hand oder werden an das fahrende Volk gegen ein paar nützliche Dinge eingetauscht. Sie sind weniger wert als das Vieh oder gar die Hunde und müssen arbeiten, bis sich ihre Kräfte erschöpft haben. Kaum einmal werden sie älter als zwanzig Jahre. Ohne Familie sind sie rechtlos und haben für ihr Leben nichts weiter zu erwarten als Mühen und Plagen.“

Khor dachte augenblicklich an Yasemin und hoffte inständig, dass sie nicht das Opfer eines derartigen Tauschhandels war, wenngleich das freizügige Geschenk, das sie ihm gestern gemacht hatte, eigentlich kaum eine andere Erklärung zuließ.

„Meinst du“, sagte Khor sich dem Oberpriester zuwendend, „dass diese Menschen wegen ihrer Herkunft von Natur aus schlecht und böse sind?“

„Allgemein werden sie so gesehen. Ich jedoch zweifle daran, dass ein Kind, das den Bauch der Mutter verlässt, gut oder schlecht ist. Wir alle tragen grundsätzlich beide Anlagen in uns. Doch welche letztendlich die Überhand bekommt, hängt meiner Ansicht nach ausschließlich von den Erfahrungen ab, die so ein kleiner Mensch machen muss. Manch einer hat nie auch nur den Hauch einer Möglichkeit, seine guten Seiten zu entwickeln. In einem Rudel, in dem nur derjenige überlebt, der zuerst beißt, gibt es eben nur bissige Köter. Aber ob dies die Schuld der Hunde ist, wage ich zu bezweifeln.“

„Und diejenigen, die schließlich die Liebesdienste dieser Frauenspersonen nutzen“, fragte Khor aus gegebenem Anlass mit besorgter Stimme, „sind sie schlechte Menschen, die gegen die Gebote der Reinheit verstoßen?“

„Ich meine ja. Da es doch nichts anderes bedeutet, als dass sie für Dinge, die üblicherweise ein Geschenk sind, bezahlen. Liebe ist keine Ware, Liebe ist immer ein Geschenk – und im besten Fall gegenseitig. Aber ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass ich selbst nie dem Drängen meiner Lenden erlegen wäre. Man redet sich dann halt das Gewissen rein: Sie schenkt mir ihre Gunst und ich ihr ein Stück Bernstein.“

Erleichtert leerte Khor seinen Becher mit Mjördl, an dem er bislang nur genippt hatte. Er dachte an das Geschenk, das Yasemin ihm gemacht hatte und begriff eigentlich erst jetzt, wie großzügig es tatsächlich war. Als er sich spät in der Nacht auf sein Lager legte, erbat er von Mutter Sonne nicht nur wie sonst üblich das Wohlergehen seiner Familie, sondern auch das von Yasemin. Er bat aber auch für seinen neuen Freund Sarti, für den Oberpriester, für Ottel und all die anderen Priester und Schüler, die ihn wie eine neue Familie in ihrer Mitte aufgenommen hatten.

„Schläfst du schon?“, fragte Sarti mit gedämpfter Stimme.

„Beinahe“, antwortete Khor.

„Es ist ein neues Leben, das wir beide heute begonnen haben“, stellte Sarti fest. „Und ich muss dir sagen, dass ich froh bin, dem dunklen Wald, in dem ich bislang gelebt habe, entkommen zu sein.“ Nach einer Weile des Schweigens setzte er hinzu: “Und ich bin froh, dass du an meiner Seite bist.“

„Ich bin auch froh, dich hier zu wissen. Und es tut mir aufrichtig leid, dass ich dich gestern noch nur nach deinem Äußeren beurteilt habe. Lass uns von nun an Freunde sein.“

„Ja, Khor“, pflichtete Sarti bei. „Lass uns wahre Freunde sein. Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt.“

Und während Khor noch überlegte, ob es am Mjördl lag, dass er sich plötzlich so unbeschwert und leicht fühlte oder am Gefühl der Geborgenheit, das ihm die Zuneigung der neu in sein Leben getretenen Menschen gab, fielen ihm die Augen zu und er versank in einen tiefen Schlaf voll wirrer Träume, die ihn aber keineswegs ängstigten. Einmal sogar, so würde es ihm Sarti am nächsten Morgen erzählen, habe er sogar lauthals im Schlaf gelacht.