Читать книгу Taube zwischen Seevögeln - Winfried Taube - Страница 4

1. Bettgestell und Speckschwarten

ОглавлениеWelche Farbe hat Sehnsucht? Nicht die Sehnsucht nach einem geliebten Menschen, nach Bindungen, sondern im Gegenteil, nach unbekannten Horizonten, abenteuerlichen Ereignissen, persönlichen Herausforderungen und magischen Orten. Fernweh nennt man wohl diese Form von Sehnsucht. Besitzt Fernweh die Farben des Schulatlas? Gelb und Braun für Wüsten und Gebirge, Dunkelgrün für Urwald und ein abgestuftes Blau für die endlose See und sein himmlisches Pendant?

„Die Weite, die grenzenlos in sich das Leben umschließt,

ist unsere Sehnsucht, die nie sich erfüllt.

Wir tragen im Herzen ein heimliches Bild von seltsamer Fremde,

das über die Meere her grüßt.

Wir sind wie der Wind, der über Meere zieht,

ein fahrendes Volk, in die Weite verweht.

Das Fernwehfeuer im ruhlosen Blut,

ein Sonnenleben voll farbiger Glut.“

(1. Strophe, Jugendgruppenlied, 1934)

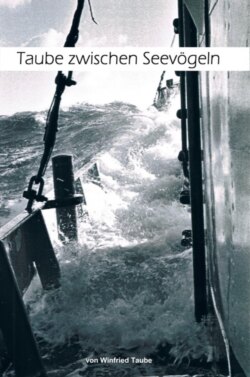

Pfadfinder-Romantik, von der an Bord keine Rede sein kann. Jetzt stehe ich hier auf dem Achterdeck der MS „Andrea. A.“, die die Nordsee auf von Seeminen geräumten Zwangswegen kreuzt. Mich fröstelt. Es ist für diese Jahreszeit zu kühl. Über den Himmel jagen Schlechtwetterwolken mit Zeitraffergeschwindigkeit, als könnten sie nicht schnell genug nach Deutschland kommen, um dort ihre „schaurige“ Last los zu werden. Sturmvögel sausen pfeilgeschwind an meinem Kopf vorbei. Wenn der Wind günstig steht, segeln Möwen in zwei Meter Abstand von meinem Kopf und mit gleicher Geschwindigkeit unseren Kurs und schauen mich abwartend an. Kreischende Möwen überall.

Die „Andrea“ ist ein Küstenmotorschiff (Kümo) von ca. 800 t Laderaum - ein ganz moderner Neubau, mit allen technischen Neuerungen ausgestattet (z.B. Lenkhilfe, Radar). Es fährt von Hull nach Great Yarmouth. Trotz aller Moderne wurde eine Tradition beibehalten: Die Mannschaftsräume liegen vorn, am Bug, unter der Back. Wenn sich das Schiff durch schlechtes Wetter pflügt, dann donnert jede Sekunde der Anker gegen die Bordwand, an der die Kojen angebracht sind. Auch eine straff eingezogene Ankerkette besitzt immer noch etwas Spielraum, knapp die Länge eines Kettengliedes. Sicherlich gewöhnt man sich irgendwann an dieses Trommelkonzert. Man sagt, die ersten fünf Jahre seien die schlimmsten. Ha, Ha, Ha!

So habe ich mir die Weite nicht vorgestellt: Graues Meer, Wellen mit Schaum-kronen, eiskalter Wind aus Nordwest. Ich friere. Der Kapitän hat mit mir noch kein Wort gewechselt, außer Moin und Moin-Moin, obwohl ich schon knapp zwei Wochen an Bord bin.

Da sitzt er auf dem Hocker links von mir, ein abfälliges Grinsen im Gesicht. Oder guckt er vielleicht immer so? Er hat seltsame Gesichtszüge. Einerseits irgendwie grinsig, auch wenn er ernst blickt und andererseits hochmütig verschlossen. Manchmal sieht er aus, als mache er sich finanzielle Sorgen. Manchmal denke ich, er leidet an irgendeiner Krankheit. Wenn er mich mit ernstem Gesicht anschaut, sehe ich kalten Spott in seinen Augen. Seine Mundwinkel stehen immer leicht nach oben.

Der Steuermann sitzt meistens auf dem Hocker rechts in der Ecke, vor sich das Radargerät, ein wunderbares Spielzeug. Länger als fünf Minuten schafft er es nicht, ruhig zu sitzen. Dann springt er hektisch auf und rennt in den Funk- und Kartenraum hinter mir. Nie, ohne mir eine moralische oder pseudo-pädagogische Ohrfeige zu verpassen.

„Willi, nun schau dich mal um. Keine Schiffslänge schaffst du es, geradeaus Kurs zu halten. Du steuerst wie besoffen.“

„Willi, die Schlangenlinien, die du steuerst, machen sich echt am Treibstoff-verbrauch bemerkbar. Unser Fahrweg wird durch dich dreimal länger, als wenn Hein oder Harry am Ruder stehen.“

Richtig ist, dass ich Schwierigkeiten mit der Ruderautomatik habe. Das Ruder liegt federleicht in der Hand und dreht sich ohne den geringsten Reibungsverlust. Lenkhilfe nennt man das. Entsetzlich. Als ungeübter Rudergänger kann ich kaum nach draußen schauen, sondern muss stur auf einen Zeiger in Bauchnabelhöhe blicken, der anzeigt, welche Stellung das Ruderblatt gerade einnimmt. Sobald ich das Ruder loslasse und denke, das strömende Wasser müsste eigentlich das Blatt mittschiffs halten, bricht die „Andrea“, je nach Windrichtung, steuerbord oder backbord aus. Ich weiß, dass ich ein schlechter Rudergänger bin. Bei Hein und Harry weicht der Bug gerade mal eine Handbreit nach links oder rechts aus, wenn Wellen schräg an den Bug schlagen, oder große Schiffe dicht an uns vorbeifahren. Bei mir können die Abweichungen zwei und mehr handbreit betragen. Aber muss das dauernd verbal aufgekocht werden? Gebt mir Zeit zum Lernen. Ich schaffe das!

Brasilien, mein Traum!

Was suche ich hier in der kalten Nordsee? Wenn die Fahrt wenigstens südwärts ginge. Aber Nein! London - Hamburg - Rotterdam - Hull - Edinburgh - Bremen - London - Cardiff usw.

Ich bin unglücklich.

„Geh überhaupt erst einmal auf ein Schiff und schau, wie es dort zugeht. Wenn du das gepackt hast, wirst du schon ein Schiff finden, das nach Brasilien fährt“, sagte Achim, der Leichtmatrose, im Seemannsheim St. Pauli. Er gab mir noch weitere Tips, ohne dafür mehr als drei Bier zu verlangen. Als ich dann auf der Heuerstelle des Hamburger Seeamtes nach einem Schiff fragte, das nach Südamerika fährt, lachte der zuständige Sachbearbeiter bloß: „Geh nach `Planten und Blomen`. Die haben ein Palmenhaus. Dort kannst du ja den Affen spielen.“ Ich schämte mich, so eine blöde Frage gestellt zu haben und unter dem Gelächter mehrerer alter Fahrensleute, die zugehört hatten, wies mir der Heuerbeamte die „Andrea“ zu.

Ich bin unglücklich, weil ich hier an Bord nicht hingehöre. Das Steuern dieses Schiffes bereitet mir Schwierigkeiten. Ich kann die Wechselwirkungen zwischen meinen Ruderbewegungen, dem Seegang, dem Wind, seiner Stärke und Richtung nicht einschätzen. Die mechanische Lenkhilfe bekomme ich einfach nicht in den Griff. Von Seiten meiner Kameraden fehlen, auf Anordnung des Steuermannes, erklärende bestätigende oder tröstende Worte. Ich werde an das Verhalten meiner älteren Brüder erinnert, die auch mehr traumatisierten, als förderten. Einen reingewürgt bekomme ich täglich. Darin ist der Steuermann Spitze!

„Willi! Komm mal rüber! Die Tampen hier müssen anders aufgeschossen werden. Die vertüddeln sich ja im Gebrauch. Mach das nochmal.“

„Willi, sag dem Harry, er soll einen Pott Pellkartoffeln aufsetzen. Ich rühre dir gleich eine „mixture“ (engl gesprochen) an: Staufferfett, Öl, Teer und Stampfkartoffeln. Damit reibst du das laufende Gut der Winschen ein, damit der Draht geschmeidiger wird.“

„Was? Mit diesen Pfoten willst du das Ruder anfassen? Hau ab und wasch sie dir.“

„Das ist der Teer von ihrer Spezialmischung. Da hilft alles Scheuern nicht.“

„So kommst du mir nicht ans Ruder. Dann warten wir eben, bis das Zeug von selbst abfällt. Bis dahin machst du Decksarbeiten und wenn dir der Arsch abfriert.“

„Was sagst du Willi? Du hast dir am rostigen Draht eine Blutvergiftung in der Hand geholt? Zeig mal! Der Streifen geht ja erst bis zur Handwurzel. Leg da mal eine heiße Pellkartoffel drauf. Die hält den Streifen auf. Und wenn du Glück hast, zieht die den auch wieder zur wunden Stelle zurück.“

„Und wenn nicht?“

„Dann stirbst du. Ist doch egal wovon. Müssen wir doch alle. Wenn deine Zeit abgelaufen ist, dann ist sie abgelaufen.“

Der Idiot!

Bei windigen Null Grad Außentemperaturen: „Willi, hol `nen Eimer warmes Süßwasser, klettere auf das Dach des Ruderhauses, leg dich auf den Bauch und wasche mal das Salz von den Fenstern.“

„Persennings werden so genäht und nicht anders. Wenn du nicht die Fingerkraft hast, dann musst du halt bei jedem Stich den Hammer zu Hilfe nehmen.“

„Blaugefrorene Finger? Na und? Freue dich, dass ich dich damit nicht in den Mast schicke. Haben wir alles schon mitgemacht. Was dich nicht umbringt, macht dich hart.“

Ich bin unglücklich und 10.000 km von Brasilien entfernt.

Natürlich hat die Antipathie des Steuermanns gegen mich viele Gründe. In seinen Augen hatte ich auf seinem Schiff nichts zu suchen. Ein Schiff braucht harte Kerle, die bei jedem Wetter wie Eichhörnchen die Masten rauf und runter krabbeln. Die Befehle ausführen, ohne zu fragen, ob und warum gerade diese Anordnung notwendig ist. Als er sich einmal mit dem Hammer auf den Daumen haut und ich auf sein Aufjaulen mit dem Satz reagiere: „Na, so hart wie sie immer tun, ist ihr Daumen aber auch nicht“, schmeißt er den Hammer vor Wut in meine Richtung. Gut! Er wollte mich nicht treffen und der Hammer sauste in einen Berg mit Tampen und Tauen, wie es im Kabelgatt üblichlicherweise herumliegt. Nein! Mein Mundwerk ist es nicht allein. Sehr viel mehr neidet er mir meine Gesundheit, beziehungsweise die Tatsache, dass ich nie seekrank werde. Ihm dagegen wird bei einem bestimmten Typ kabbeliger See stets speiübel. Das normale Schwanken des Schiffes macht ihm wenig aus. Das ist berechenbar und der Körper stellt sich automatisch rechtzeitig auf eine kompensatorische Haltung ein. Aber kabbelige See ist chaotisch und unberechenbar. Kabbelige See bringt auf kleinen Schiffen auch erfahrene Seeleute beim Gehen ins Taumeln.

In solchen Situationen schickt mich der Steuermann gern in die Kombüse, ohne Bullaugen oder Aussicht, um für die gesamte Besatzung Essen zu kochen. Natürlich ist das gewöhnungsbedürftig und ich hole mir laufend blaue Flecke, werde aber nicht seekrank. Das kann der Typ nicht vertragen.

Ich bin unglücklich und 10.000 km von Brasilien entfernt.

Nach einiger Zeit frage ich Harry, den zweiten Schiffsjungen hier an Bord. Der hat eine bessere Position. Er ist ein anderer, nicht so offener undiplomatischer Typ wie ich es bin und kommt vom Priwall, der neuen Schiffsjungenschule in Lübeck.

„Harry, was hältst du von unserem Steuermann?“

„Ich komme mit dem ganz gut klar, weil er dich in der Schusslinie hat. Der braucht immer seinen Blitzableiter.“

„Hast du einen Tip, was ich tun kann, dass er nicht immer auf mich zielt?“

„Nee - dann bin ich dran. Ich schätze, abmustern ist das Einzige.“

„Das mache ich auch, sobald wir Hamburg anlaufen. Wie rechtzeitig muss man hier kündigen?“

„Wenn du dem Alten eine Woche vorher Bescheid sagst, reicht das.“

Meine Kündigung erfolgt nicht geplant, sondern spontan. Kurz vor Weihnachten, an der Ostküste Englands, zieht eine Frostwelle über die Insel. Bei dieser Saukälte erwartet der Steuermann, dass ich mit heißem Wasser die hinteren Aufbauten (mit Kapitänskajüte und Ruderhaus) abwasche. Auf der weißen Farbe sehe ich meine Striche als kleine, gefrorene Wassertropfen. Am Quast gefriert mir das Wasser. Als ich den Steuermann auf den Unsinn dieser Anordnung aufmerksam mache, besteht der darauf, dass ich weitermache. Unsinnige Beschäftigungstherapie. Daraufhin sage ich so laut vor mich hin, dass er es hören muss: „Dieser verdammte Schinderhannes!“ Mir ist klar, dass er diese Äußerung als Kriegserklärung auffassen wird. Und den zu erwartenden dümmlichen Macht-spielchen beuge ich durch meine Kündigung vor. Wir sprechen die letzten Tage kein Wort mehr miteinander.

Insgesamt dauert meine Arbeit auf diesem Schiff fünf Monate und ich lerne, lerne, lerne. Von dem gichtigen Alten und dem Schinderhannes lasse ich mich jedenfalls nicht unterkriegen. Allmählich verblasst Brasilien, weil es ja nun wirklich wichtiger ist, den Alltag nicht nur zu überstehen, sondern auch zu meistern. Andererseits mürbt mich der Dauerbeschuss durch den Steuermann. Gleichzeitig festigt sich der Gedanke, meine Seefahrt als dumme, voreilige und unrealistische Episode zu sehen. An Land gibt es so viele schöne Berufe, für die Mitarbeiter gesucht werden. Und wenn es zu Hause, in meiner Heimatstadt, noch so spießig zugeht. Die Zugehörigkeit hat auch Vorteile.

Als ich kündige, sagt Harry: „Ich komme mit. Hamburg kenne ich noch nicht.“

Er hat in Bremen angeheuert und dieser Kümo ist auch sein erstes Schiff. Weil er meine Einschätzung des Steuermanns teilt und ich sein Verhalten kameradschaftlich findet, nehme ich ihn mit zum Seemannsheim St. Pauli in der Hafenstraße, wo wir auch einen Schlafplatz bekommen. Das Heim ist eine Einrichtung der Evangelischen Seemannsmission und wird von einem großartigen Pfarrer geleitet. Ich kenne ihn, weil ich im Juli letzten Jahres, als ich von den Cap Verdischen Inseln zurückkam, dort schon einmal übernachtete.

Am nächsten Tag begleite ich Harry zur Heuerstelle des Seefahrtsamtes, aber alle aktuellen Schiffsangebote entsprechen dem, dem wir gerade entflohen sind. Da hört Harry von einer Reederei, die außerhalb der Heuerstelle zur Zeit Seeleute sucht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass unter der Hand solche Tips weitergegeben werden. Oft aus Sympathie, oft auch gegen ein oder zwei Bier. Harry bekommt also den Tip und ich begleite ihn auf dem langen Fußmarsch zur Reederei. Schiffsjungen haben kein Geld für die Straßenbahn.

Als wir das Kontor der Reederei betreten, staunen wir, sofort wie alte Bekannte freudig begrüßt zu werden: „Ach, ihr seid die Amerika-Flieger,“ empfängt uns die Sachbearbeiterin. „Ich würde ja so gern mit euch tauschen! Nein, Was habt ihr für ein Glück. Wenn das draußen bekannt wird, werden uns eure Kameraden die Bude einrennen.“ Weiß der Teufel, mit wem sie uns verwechselt. Im Bruchteil einer Sekunde schalte ich von „blöd gucken“ auf „Charme versprühen“. Das ist auch nötig, denn gebraucht wird nur ein Schiffsjunge. Aber weil ich auf diese Dame groß und stark, vielleicht sogar vernünftig wirke, erliegt sie meinem Charme. Sie meint: ich könne ja den Platz für den Jungmann einnehmen. Bezahlt würde ich allerdings wie mein Kamerad, als Decksjunge. Gut, denke ich: Mein erstes Lehrjahr ist ohnehin noch nicht herum und das hier verspricht ein großes Abenteuer zu werden.

Die Reederei hat in den USA einen Liberty-Tanker gekauft. Ein altes Kriegsver-sorgungsschiff, das ohne Feindeinwirkung im Golf von Mexiko auseinanderge-brochen und gesunken war - etwa 90 Meter lang und 20 Meter breit, mit in Längsrichtung vier Reihen Innen- und Außentanks. Das Schiff wurde gehoben, in die Schiffswerft von Galveston/Texas geschleppt, dort zusammen geschweißt und seetüchtig gemacht. Gerüchteweise hatte der Reeder eine Million Dollar für den Schrottkasten gezahlt. Ein Haufen Geld bei einem Kurs von 4,20 DM : 1 Dollar. Die anstehende Reise soll die Überführungsfahrt in eine Rotterdamer Werft werden. Um die Unkosten für den Reeder zu verringern, soll das Schiff direkt ohne Probefahrt mit US-Öl beladen werden. Bestimmungsort: Kopenhagen. Weil eine Überführung des Schiffes durch amerikanische Seeleute zu teuer geworden wäre, soll die gesamte Crew von Deck und Maschine nach drüben geflogen werden. Und wir beide, Harry und ich, gehören jetzt mit zu dieser Crew.

„Das Leben ist ein Würfelspiel. Wir würfeln alle Tage.

Dem einen bringt das Schicksal viel, dem andren Müh und Plage...“

(Landsknechtslied 17. Jahrhundert)

Einen angenehmen Nebeneffekt gibt es noch. Der Flug soll im Zeitraum 20. - 25.01. stattfinden und bis dahin dürfen die Angeheuerten nach Hause fahren. Drei Tage vor dem Abflug wird sie ein Telegramm über den genauen Zeit- und Treffpunkt informieren.

Zu Hause stecke ich mir unter anderem die Briefwahlunterlagen für den Deutschen Bundestag ein, die meine Eltern besorgt haben. Ich bin Erstwähler, und will mein demokratisches Recht auch wahrnehmen. Klar ist, dass ich die Partei meines Vaters nicht wählen werde. Die wird von zu vielen unangenehmen Typen gewählt. Außerdem taucht aus der Tiefe meines Bewusstseins ein faltiges, vom Wetter gegerbtes Gesicht auf: Das Gesicht des freundlichen, alten Bauern aus dem Riesengebirge, der die letzten zwei Stunden seines Lebens für ein politisches Gespräch mit einem kleinen, dummen, neunjährigen Jungen opferte. Mit mir!

Mit meinen Eltern verstehe ich mich nicht mehr besonders gut. Mein Vater ist ein ernster, schweigsamer, introvertierter Mensch von knapp 60 Jahren. Ich erinnere mich, dass mein Vater für mich bis zum 12 Lebensjahr eine angstbesetzte Autorität war. Ich kenne meinen Vater eigentlich nur an der Schreibmaschine mit leeren Blättern. Getipptes habe ich so gut wie nie gesehen. Den Reden meines Vaters nach, wird er das Genie Goethes noch übertreffen. Ansonsten reden wir kaum miteinander und diese distanzierte Beziehung geht grundsätzlich von meinem Vater aus, der nur selten Anteil an meinem Alltag nimmt, auch wenn ich ihn dazu provoziere. Meine Mutter ist die eigentliche Seele der Familie. Sie leidet still unter der schroffen, wilden Art, die sich bei mir in der Pubertät herausgebildet hat. Wir hatten früher ein sehr enges Verhältnis, das sich unter den besonderen Bedingungen, über die ich noch sprechen werde und den pubertären Ablösungs-prozeß drastisch verschlechterte. Beide Elternteile haben nichts dagegen, dass ich meine Büroarbeit mit Beamtenstatus aufgegeben habe, um zur See zu fahren. „Stoß dir deine Hörner ab“, sagte mein Vater und meine Mutter: „Such dir ein nettes Mädchen.“

Das Telegramm der Reederei ruft mich für den 23.01. zum Flughafen Fuhlsbüttel und dort treffe ich Harry und meine zukünftigen Kameraden. Zuerst stehen wir zu fünfzehn Personen herum und wachsen langsam auf 30, die fröhlich lärmend ihre Aufregung zu unterdrücken versuchen. Jeder Neuankömmling erzählt erst einmal von seinen bisherigen Schiffen, seinem Status, seinen Erwartungen und was für ein tüchtiges Kerlchen er ist. Da ich mich als künftiger Schiffsjunge geoutet habe, bin ich für die Machtspielchen innerhalb der Mannschaft uninteressant und weil ich nichts zu erzählen habe, höre ich um so aufmerksamer zu. Dann werden Gerüchte ausgetauscht und kommentiert. Beispielsweise:

Auch Onassis und Niarchos haben so angefangen, wie unser Reeder. Vielleicht arbeiten wir alle eines Tages für den dritten großen Ölreeder.

Ob denn jemand so naiv sei zu glauben, Profit sei der einzige Grund, den Tanker beladen nach Europa zu bringen. Statische und Stabilisierungsgründe steckten dahinter. Leer würde so ein Kasten keine Windstärke zehn überstehen.

Das Flugzeug soll eine zweimotorige Maschine werden. Ein Kriegsveteran, der vor zehn Jahren noch Fracht geflogen hat. Ich meine unbefangen zu einem Nahestehenden, dass ich das nicht glaube, denn das würde die Flugsicherung nie erlauben. Solche Flugzeuge dürften gar nicht über den Atlantik, weil ein Motor bei so langer Betriebsdauer immer mal ausfallen, und ein Motor allein die Maschine nicht oben halten könne. Da faucht der ärgerlich zurück: „ Spinner! Willst du uns den Spaß verderben?“ Der Reedereivertreter hat das gehört und schaltet sich schnell ein: „Die Mannschaft fliegt erst einmal nach Kopenhagen, dann nach Reykjavik/Island, dann Gander/ Neufundland und abschließend New York, wo in ein anderes Flugzeug umgestiegen wird.“

Der Vertreter der Reederei bestimmt einen Matrosen zum Gruppenleiter und übergibt ihm die erforderlichen Papiere und ein Paket mit den Seefahrtsbüchern, damit die US-Emmigration alle einreisen lässt. Dabei informiert er, dass sich bereits eine zwölfköpfige Gruppe, vom Kapitän bis zum Bootsmann und vom Ersten Maschinisten bis zum Schmierer, drüben in Galveston befindet, diese dort bereits Vorarbeiten verrichtet und uns in Empfang nehmen wird.

Es ist tatsächlich eine zweimotorige Maschine, eine DC 3, Douglas Dakota, eine der über hundert Versionen des Urtyps. Die gängigste Version des Typs wurde für 27 Passagiere gebaut. Da die Maschine nicht nach Verlängerung aussieht, wurde vermutlich Platz durch Verringerung von Sitzkomfort und Beinfreiheit herbeigeführt. So ist es. Der Mittelgang ist sehr schmal und die ungepolsterten „Busssitze“, sind geradezu „Bußsitze“, dicht hintereinander angeordnet. O.k.! An so etwas stört sich kein fliegender Seemann.

Die DC 3 gehört einer isländischen Fluggesellschaft und das ist auch der Trick, um die Flugsicherung heraus zu halten. Für die ist die Mannschaft eine Reisegruppe nach Reykjavik und von dort vermutlich eine andere Reisegruppe nach New York. Ha, ha, ha!

Die DC 3 ist eine schnuckelige, kleine Maschine, deren Inneres sehr stark an einen alten Bus erinnert. Beispielsweise ist die Außenhaut innen unverkleidet. Die Bestuhlung scheint aus Bussen oder Straßenbahnen ausgebaut worden zu sein, allerdings besonders fest mit dem Boden verschweißt und verkeilt. Acht Doppelsitze rechts, acht Doppelsitze links und hinten, neben der WC-Tür, noch einmal ein Sitz. Ein Flieger für 33 Personen.

Die beiden Piloten stellen sich vor und sagen, die durchschnittliche Reisehöhe sei mit 3.000 - 3.500 Metern vorgeschrieben. Das mache das Flugzeug wegen dem höheren Luftwiderstand zwar etwas langsamer, aber die Reise dafür auch gemütlicher. Aha, denke ich, kein Kabinendruckausgleich vorhanden! Vielleicht auch wegen Übergewicht! Alle lachen pflichtschuldig.

Beim Start schauen die meisten Kameraden etwas besorgt und ich grinse so ziemlich als einziger. Ich habe bereits zwei Dutzend Starts mit Segelflugzeugen hinter mir. Als die Maschine in Kopenhagen landet, steigt eine attraktive, etwa 45-jährige Frau mit ihrer 15-jährigen Tochter zu. Schnell verschwinden Playboy, Pornohefte und Flachmänner, und die Kameraden überbieten sich gegenseitig mit Charme und gutem Benehmen.

Über den Shetland Inseln erreicht das Flugzeug ein Funkspruch, dass Landungen in Reykjavik derzeit wegen Schneesturm nicht möglich sind. Die DC 3 nimmt also Kurs auf Bergen/Norwegen, wo sie um Mitternacht ankommt. Dort übernachten wir in einem Hotel. Am nächsten Morgen geht es bei strahlendem Sonnenschein weiter. Am späten Abend wird Reykjavik erreicht. Zwei Stunden Aufenthalt, um das Flugzeug zu tanken und zu überprüfen. Alle freuen sich, endlich ein wenig die Beine vertreten zu können. Dann geht es weiter in die Nacht. Es wird eine wunderbare Nacht voller Polarlichter, die mich begeistern und stundenlang wachhalten. Unglaublich schnell zucken und winden sich leuchtende Schleier und Schlangen über den gesamten Himmel. Sie rollen sich ein und aus und wenn sie zu Bällen verschmelzen, leuchten sie fast so hell wie der Mond. Ich fühle mich in das Schauspiel eingebunden. Das einzig Fehlende ist Klassische Musik, die im gleichen Takt pulsiert. Ein unvergleichliches emotionales Erlebnis!

Am nächsten Tag heißt das nächste große Abenteuer: Grönland! Das Flugzeug fliegt etwas südlich von Kap Farvel, der Südspitze der Insel. Die blendend weißen Eismassen steigen zum nördlichen Horizont hin in Dreiecksform höher und höher, um in der Ferne im blau-grauen Dunst des Horizontes zu verschwinden. Alle haben deutlich den Eindruck, niedriger zu fliegen, als weiße Bergspitzen am Horizont aufragen. Ein beeindruckendes Erlebnis aus 3.000 Meter Höhe. Ich erinnere mich der vielen Polarforscher, die durch das Eis zogen und teilweise dabei ihr Leben verloren. Hier nehme ich die Briefwahl Unterlagen aus meinem Handgepäck und mache sehr bewusst mein Kreuzchen. Mein Nachbar bezeichnet das als Quatsch. Erst lachen alle über mich, den Geringsten in der Bordhierarchie. Dann beginnt eine Diskussion über Politik und die Notwendigkeit und Nutzlosigkeit des Wählens. Sicher, Hitler war Scheiße, aber guck dir doch mal die Affen an, die jetzt in den Bundestag wollen. Die machen doch was sie wollen, ohne das Volk zu fragen. Ich stehe jedenfalls die Diskussion durch und zu meinem Kreuzchen.

In der kommenden Nacht erreicht das Flugzeug ein Funkspruch, dass Landungen in Gander/Neufundland derzeit wegen Nebel nicht möglich sind und es nach Goose Bay in Kanada umgeleitet wird.

Spät in der Nacht landen wir dort. Wieder haben wir zwei Stunden Zeit, um uns die Beine zu vertreten und Lockerungsübungen durchzuführen. Die Maschine wird betankt und überprüft. Auf dem sehr langen Weg vom Flugzeug zur Wartehalle wagt kaum jemand zu atmen. Die Temperatur liegt bei minus 42 Grad und jeder Atemzug bedeutet einen stechenden Schmerz in der Nase. Wer immer Schnupfen hat, ihm gefriert die Flüssigkeit in der Nase. Ich bringe unter dem Gelächter meiner Kameraden den Wahlbrief zum Briefkasten.

Meine Kameraden haben schon länger keinen Spaß mehr am Fliegen und sehnen sich an Bord des Schiffes. Tatsächlich ist diese Maschine auf Dauer ein wahres Folterinstrument. Sitzen wird zur Qual und das Kreuz bricht allmählich ausein-ander. Schweigsam und mißmutig besteigen wir den Flieger für die letzte Strecke nach New York. Dort landen wir dann am späten Nachmittag und werden in einer einstündigen Taxifahrt zu einem Hotel gefahren. Endlich wieder in einem Bett schlafen und vorher duschen zu können, empfinden alle als den höchsten Luxus.

Für den Katzensprung über den Atlantik hat die Mannschaft vier Tage und drei Nächte gebraucht, von denen sie zwei hintereinander im Flugzeug in den verdammten, ungepolsterten Bußsesseln verbrachte. Aber wir haben es bis hierher geschafft und werden das Kommende auch noch schaffen.

Am nächsten Morgen geht es wieder zum Flughafen und dort trifft mich und einige andere so etwas wie ein Kulturschock. Was wir vor Übermüdung und Benommenheit am Abend zuvor gar nicht mitbekommen haben: Die Wartehalle ist ein quirliges, lebendiges Vergnügungs-Center mit vielen gediegenen Sesseln, Sofas und Bänken, in denen viel Volk unterschiedlicher Rassen und Farben sitzt. Kleine Kinder spielen völlig unbefangen auf allen Möbelstücken und mit Fernsehprogrammen herum. Mehr als ein Dutzend Fernseher stehen verteilt in allen Ecken und jedes zeigt ein anderes Programm. Ich kenne TV bisher nur vom Hörensagen. Zu Hause haben meine Eltern kein Gerät. Und hier stehen sie nun massenhaft herum. Kioske drängeln sich die Wände entlang. Viele funktionieren als Raumteiler. In ihnen gibt es alles zu kaufen, was ich und die Kameraden aus ihren Heimatstädten nur von gut bestückten Märkten kennen. Alle staunen je nach Erfahrung, mehr oder weniger. Wir machen einen Treffpunkt aus und erkunden allein und in Kleingruppen diesen Lebensraum. Alle paar Minuten informiert die freundliche Frauenstimme aus dem Lautsprecher und wieder setzt sich eine oder mehrere Gruppen in Bewegung.

New York! New York!

Mein Glück ist vollkommen, als die Zeit kommt und wir in eine L 1049 Lockheed Super-Constellation für gut 100 Passagiere einsteigen. Nach den Erfahrungen mit dem letzten Flieger gingen alle davon aus, dass auch weiter mit Schrottkisten geflogen wird. Nein! Wir fliegen mit dem damals modernsten und schnellsten Flugzeug nach Atlanta/Georgia. Als wir uns in die weichen Sessel mit der enormen Beinfreiheit fallen lassen, da ist die Welt auch für Motzlöffel wieder in Ordnung, auch wenn so manches Rückrat streikt.

Von Atlanta nach Houston/Texas fliegt die Mannschaft ebenfalls modern und komfortabel mit einer DC 7, einer Turbo-Prop-Maschine, die uns mühelos und ohne Zwischenstop von Hamburg aus in einem Tag nach hier hätte bringen können. Der Flug wäre für den Reeder nur geringfügig teurer geworden. In Houston erwarten uns zehn Taxen, die uns bis an die Gangway des Schiffes in Galveston kutschieren. Temperatur 29 Grad C und sehr hohe, schweißtreibende Luftfeuchtigkeit.

Und da liegt sie nun, die TS „Carola B.“, das Objekt unserer Begierde. Mit etwa. 8.000 Tonnen Ladekapazität zehnmal größer als die „Andrea“, unser Ziel und zukünftige Heimat. Die 12-köpfige Vorausmannschaft ist vollzählig angetreten, begrüßt uns - und schickt uns in die Kojen. Nach fünf Tagen und vier Nächten schlafen wir endlich die fünfte Nacht an Bord.

Die „Carola“ ist ein sogenanntes Liberty-Schiff, von denen viele Stories erzählt werden. Alle Liberty-Schiffe, ob sie nun Frachter, Tanker oder Passagierer waren, wurden im Zweiten Weltkrieg als Fließband-Produkte unter weitgehender Verwendung gleicher Grundrisse, Berechnungen und vorgefertigten Segmenten zusammengeschweißt - wie später an Land die Fertighäuser - manche sogar versuchsweise aus Beton statt aus Eisen. Und wenn die „Carola“, vermutlich nicht weit von ihrer Geburtsstätte, in einem Sturm auseinanderbrach, dann liegt der Verdacht nahe, dass die Ursachen des Unglücks auf Produktionsfehler zurück-gehen: eventuell nachlässige Schweißnähte, Verwendung billigerer Materialien als offiziell vorgegeben. Vielleicht ist es auch ein Montagsschiff, bei dem die Werftarbeiter unter Kater-Nachwirkungen gelitten hatten. Hoffentlich ist es kein „Freitagsschiff“ - von Unglück verfolgt.

Nun ja - auf See und vor Gericht sind alle in Gottes Hand. Hat der Pfarrer von der Seemannsmission gesagt.

Ohne konkrete Arbeitsanweisungen bekommen wir Neuankömmlinge zwei Tage Zeit, uns mit allen Räumen, Ventilen, Leitungen und Einrichtungen vertraut zu machen. Dabei erleben wir einige Überraschungen: Fingerdicke Rostbeulen an Deck und Außenhaut sind ohne eine vernünftige Grundierung mit Lack überpinselt worden. Manche Beulen sind so auffallend, als seien festsitzende Muscheln einfach überpinselt worden. Alle Wasser- und Heizungs- Rohrleitungen sind mehr oder weniger verdreckt, verstopft, verrostet. WCs und Urinals ebenso. Die Duschen funktionieren nicht. Anscheinend sollte das Schiff den Engländern überlassen werden, denn alle Ventile sind „englisch“, das heißt nach rechts wird ein Ventil oder Wasserhahn aufgedreht, nach links hingegen zu. Also genau umgekehrt, wie Deutsche es gewohnt sind. Was wir anfassen, muss entsprechend immer als bewusster Akt geschehen. Alle können sich vorstellen, dass es in den Öl-Tanks und im nicht sichtbaren Bereich des Schiffsrumpfes nicht viel anders aussehen kann, als im Blickfeld, beispielsweise den Ölleitungen an Deck.

Dann erbringen Maschinentests, dass die „Carola“ nur mit 6 sm (Knoten) fahren darf, weil sonst in der Maschine Probleme auftreten können.

Außerdem erlaubt die US-Administration nicht die Volladung des Schiffes, weil der Verdacht besteht, dass während der Fahrt durch US-Hoheitsgewässer Öl verloren wird. Es wird nur erlaubt, die Innentanks zu beladen. Armer Reeder! Das alles sieht nicht gut für ihn aus.

Es ist klar, dass auf dem gesamten Schiff absolutes Rauchverbot existiert, was einige Matrosen veranlasst, wegen höherer Heuer nachzufragen, allerdings nicht ernsthaft. Ernsthaft dagegen ist die Anordnung des Kapitäns auf Alkoholverbot. Das wiederum veranlasst einen der Flachmänner-Riege, nachts ein Blaues Kreuz auf den Schornstein zu malen.

Was zwar viel Arbeit, aber auch Spaß macht, sind die Rettungsbootsmanöver. Täglich drei, vier Mal bewegt die Decksmannschaft das laufende Gut der Boote, segelt oder rudert durch den Hafen, fettet und schmiert alles, was in einem Notfall gangbar sein muss, und legt die Rollen für einen Katastrophenfall fest.

Bootsmann Jens ist ein prima Kerl und kompetenter Seemann. Er sieht aus, wie sich alle einen Wikinger vorstellen: groß, stark, blondes Haar, blaue Augen, breite Schultern, Hände wie Schaufeln. Er ist ein guter Menschenkenner. Von Psychologie unbeleckt, hat er doch einen besonderen sozialen Instinkt und eine Ausstrahlung, die ihm Macht verleiht. Es ist klar, dass er der Erste der Mannschaft ist und dass sich alle an ihm zu orientieren haben. Seine Instrumente sind Umsicht, Übersicht, Vorsicht und Voraussicht. Am dritten Tag nimmt er mich zur Seite und will meinen Lebenslauf und Ansichten zu dem einen oder anderen Sachverhalt hören. Dann meint er: Er betrachte Seemannschaft als traditionellen Beruf und Abenteurer könne er grundsätzlich nicht leiden. Wenn ich jedoch meine Arbeit verantwortlich und ordentlich machen würde, kämen wir vermutlich miteinander aus. Er findest es gut, dass ich bei der Bundestagswahl gewählt habe. Er hat ebenfalls gewählt.

Nach ein/zwei Tagen stellt der Erste Offizier fest, dass die Längsachse des Schiffes geringfügig verdreht ist. Dadurch wird der Befehl „Ruder midships“ dem Schiff einen Links-Drall verleihen, der durch „Ruder steuerbord“ ausgeglichen werden muss. Das bedeutet, dass keine normale Seewachen geschoben werden können, sondern nur ein kleiner, ausgewählter Personenkreis das Ruder bedienen darf. Ich gehöre nicht dazu.

Jens richtet es so ein, dass ich mit ihm häufiger zusammen Arbeiten erledige. Er scheint gern mit mir zu schwätzen und ist trotz aller Probleme und Besonderheiten von einer guten Reise überzeugt: Die „Carola“ habe einen scharfen und doch ausladenden Bug, der die See gut nehmen kann und das hochgezogene Heck mit den Aufbauten hält die achtern auflaufende See von Deck ab. Ich mache mir seinen Optimismus zu eigen.

Die Schiffsführung hält es nicht für angebracht, normalen Kurs, also Großkreis zum Ärmelkanal zu steuern. Die Winterstürme nördlich der Azoren sind für das Schiff zu gefährlich, zumal sich im Warmwasser des Golfstromes höhere Wellen entwickeln, als auf einer Route südlich der Azoren. Auf eine Überfahrt von mindestens 21 - 25 Tage müssen sich alle ohnehin einstellen - dann also auch die sicherere Route.

Gedacht ist, den Schub des Golfstromes mit zusätzlich 6 - 10 Knoten durch das Bermuda-Dreieck bis Kap Hatteras auszunutzen, die Sargasso-See nördlich zu umrunden, um dann Kurs Ost die Gegend südlich der Azoren anzupeilen. Ausläufer und Abspaltungen des Golfstromes würden vermutlich bis zu den Azoren ausgenutzt werden können.

So werde ich von Jens bestens informiert und revanchiere mich mit anspruchs-volleren Themen.

Nach zehn Tagen Galveston geht es dann endlich auf große Fahrt. Ein Flugzeug der Cost-Guard begleitet das Schiff noch eine zeitlang und wackelt beim Überflug jedesmal mit den Tragflächen. Die Besatzung empfindet das als sympathische Geste. Ich denke: Die Amerikaner beobachten uns wahrscheinlich, um zu sehen, ob wir hinter uns eine Ölfahne herziehen. Sie kennen schließlich die Geschichte des Schiffes.

Das Bermuda-Dreieck habe ich als ein seltsam atmosphärisches Phänomen in Erinnerung. Es ist der vierte oder fünfte Tag der Reise. Bisher war das Wetter gut. Die Sonne scheint auf eine ruhig atmende See. Eine langgezogene Dünung mit zwei Metern Wellenhöhe rollt in langen Zügen unter dem Schiffsrumpf durch. Es verspricht, wieder ein heißer Tag zu werden. Ich bin achtern auf dem Offiziers-deck mit Entrosten beschäftigt und stelle fest, dass die Rostbeulen echt sind und keine übergepinselte Muscheln.

Der Anblick der See ist kurzweilig. In langgestreckten Hügeln der Dünung, die vom offenen Ozean her anrollen, tauchen aus völlig anderer Richtung, als scharfe Striche, kleinere Wellenzüge auf, schräg zur Dünung. Plötzlich kommt aus einer dritten Richtung ein weiterer, etwas größerer Wellenzug, läuft quer zum ersten und beide überkreuzen sich zu Mustern, die ich bis dahin noch nicht gesehen habe und auch später nicht mehr sehen sollte. Es ist offensichtlich nicht die Kreuzschraffierung, die mit einer sich ändernden Wetterlage einher geht. Es ist etwas anderes. Ich mache Jens darauf aufmerksam und deute an, die Ursache für die kleinen Wellenzüge komme bestimmt irgendwie von unten, aus der Tiefe. Jens lacht nur: „Quatsch! Das sind Reste von zwei Stürmen, die Tausende von Kilometern entfernt sich ausgetobt haben. Sei nicht abergläubisch!“ Ich glaube das nicht, weil die scharfe Vorderkante der Wellenzüge zu steil ist. Auf so große Entfernung wie Jens meint, müsste sie flacher sein. Plötzlich blitzt und donnert es um uns herum, ohne dass sich eine auffallende Gewitterwolke über uns angekündigt hätte. Das in der Hitze verdunstende Wasser hat die Luft klebrig gemacht und wolkenähnlicher Nebel ist zu sehen, aber keine Gewitterwolke. Regen prasselt in dicken Tropfen in die glatte Meeresoberfläche und kräuselt sie, als wäre der Ozean ein Gartenteich. Und dann zischen Blitze ins Wasser, dem

ohrenbetäubender Donner folgt. Von dem halben Dutzend Blitzen, die scheinbar gleichzeitig mit dem Donner niederfahren, habe ich zwei, in einem Abstand von 30 bis 50 Metern vom Schiff entfernt ins Wasser schlagen sehen, dass es nur so spritzt und dampft. Ich frage mich und später auch Jens, welche Erklärung er dafür hat? Wieso fahren Blitze ins Meer, wenn doch unsere Blitzableiter an den Masten einladend genug mit ihren 30 Metern Höhe in die Atmosphäre ragen. Lange nachdem dieses komische Gewitter zu Ende ist, überlege ich noch, wie sich elektrische Spannung derart punktuell und regional begrenzt auf dem Wasser bilden können, dass ein Eisenkasten, wie unserer Dampfer ein geringeres elektrisches Feld produziert, als Teile der Wasseroberfläche? Die Schiffsführung nimmt dieses Geschehen als gutes Omen für die Reise.

Endlos zieht sich die Reise. Die Decksmannschaft kommt mit dem Entrosten ganz

gut voran, obwohl wegen Funkenschlags keine Maschine benutzt werden darf und jedes neue Arbeitsfeld mit dem Bootsmann abgestimmt werden muss. Alle stellen fest, dass es auch gutes und solides Material am Schiff gibt.

Südlich der Azoren, in der Gegend, in der ein halbes Jahr später die „Pamir“ untergehen wird, kommt die „Carola“ in einen 3-Tage-Sturm mit wechselnden Windrichtungen, der sich zu einem kreischenden Orkan entwickelt. Es stürmt ohne Unterlass. Die Masten ritzen die tief fliegenden Wolken. Um das Schiff herum gibt es nichts als das Kreischen des Sturmes, das Toben des Meeres und das Krachen der Brecher, die auf das Deck knallen und zwischen den Rohrleitungen kaum abfließen wollen. Die „Carola“ stampft, rollt, schlingert und schießt laufend mit Bug und Vorschiff aus der See in die Höhe. Dabei ächzt und stöhnt sie wie ein Schwerstarbeiter, dem schwere Last die letzte Luft aus den Lungen presst. So allmählich tauchen Zweifel an einer glücklichen Heimfahrt wieder auf, die jeder der Mannschaft in den letzten Winkeln seines Bewusstseins vergraben hatte. Werden alle Nieten und Schweißnähte halten? In Gedanken machen wir uns wieder vertraut mit den vereinbarten Rollen bei den Rettungs-bootübungen.

Zuerst kämpft sich die „Carola“ exakt gegen die See an. Als die Brecher nach Stunden schräg und schräger von vorn auf das Deck knallen, immer höher und steiler werden und in immer kürzeren Abständen kommen, muss etwas geschehen, bevor die morschen Rohrleitungen über Bord gehen. Das Schiff muss gewendet werden, damit es, Heck gegen den Wind, die Wellen besser abreiten kann.

Ein gefährliches Manöver, in dem alle, einschließlich der Maschinenmannschaft, mit Schwimmwesten auf dem höheren Offiziersdeck in Bereitschaft stehen, weil keine Möglichkeit ausgeschlossen werden kann. Es sind schlimme Momente. Aber der Erste ist selbst am Ruder, passt exakt den richtigen Sekundenbruchteil ab, reißt mit „Maschine full speed“ das Ruder nach Lee und erst langsam und immer schneller dreht das Schiff breitseit in ein Wellental hinein und wird wie ein Fahrstuhl auf den nächsten Wellenberg hoch gerissen - aber da hat sich das Schiff bereits über den kritischen Punkt hinaus weiter gedreht. Es saust mit steuerbord in das nächste Wellental runter, dreht sich weiter und bohrt sich in den vorauslaufenden Wellenberg. Obwohl das Schiff sekundenlang U-Boot spielt und das Wasser bis zur Kapitänskajüte schwappt, läuft es gut ab. Die gleiche Bewegungsrichtung nimmt die zerstörerische Kraft aus dem Tauchvorgang und schon steht der Dampfer richtig im Wind. Die Feinjustierung hält das Schiff dann so, dass die See etwas quer von hinten kommt, damit Ruder und Schraube nicht zu lange aus dem Wasser ragen.

Bootsmann Jens hat „everything under controll“. Mal sieht man ihn am Ruder, mal spricht er mit dem Reiniger oder Schmierer und schleppt Staufferfett für seine Ventile an Deck, mal rennt er zwischen zwei Brechern vom Vordeck nach achtern und mal kontrolliert er die Tanks.

Der Orkan hat nachgelassen, ist zu einem normalen Sturm von vielleicht 9 oder 10 abgeflaut und das Schiff macht bereits langsame Fahrt. Plötzlich gibt es Alarm. Ein entsetzliches Getöse bricht aus. Das gleiche Getöse, das ich Jahre später im Film „Alien“ hören werde, kurz bevor das Raumschiff gesprengt wird. Anscheinend ist das militärischer US-Standard! Jens hat an backbord, im vorderen Viertel des Schiffes, in einem leeren Außentank, einen Wassereinbruch entdeckt. Alle versammeln sich an dem betroffenen Tank. Dann steigen Kapitän, der Erste und Jens in die Tiefe. Diagnose: Spantenbruch durch Wellenschlag. Dadurch haben sich Nieten gelockert und lassen Wasser eindringen.

„What`s to do?“ Jens blinzelt mir zu: „Vor 100 Jahren wurde in so einer Situation der Moses kielgeholt, damit er die Stelle von außen abdichtet.“ Erstmals gerate ich bewusst in den Blick der Schiffsführung. Bisher hatten die immer durch mich hindurch gesehen. Ich erwidere: „Nee! Bloß so etwas nicht! Ich fahre zur See, um auf dem Wasser zu sein - nicht drin!“

Die drei beraten offen im Beisein aller. Durch die besondere Situation bedingt, gibt es keine passenden Balken oder Eisenstangen an Bord. Wir hatten alles, was an Reparatur erinnert, Balken, Bretter, Stangen usw. in Galveston in Müllcontainer entsorgt. Es muss irgendein nachhaltiges Provisorium gefunden werden. Einer der Matrosen sagt: „Können wir nicht die Werkbank aus dem Kabelgatt zu passenden Stücken zersägen?“

Darauf Jens: “Ich hab es! Das Bettgestell aus dem Lazarett, Brettchen aus dem Wandregal der Offiziersmesse, die Beine der Werkbank zu passenden Keilen zersägt und allen Speck, den der Koch noch hat, auf das Leck fixiert und verkeilt.“

Alle, einschließlich dem Kapitän, klatschen Beifall.

So geschieht es und zwei Stunden später atmen alle auf. Der Wind lässt weiter nach und trotz recht hoher See wird die „Carola“ auf Kurs Nordost gebracht. Noch können weder Position noch Abdrift berechnet werden. Am nächsten Tag erwischt jedoch einer der Offiziere die Sonne und nach Kurskorrektur geht es Richtung Ärmelkanal. Das Schiff hat noch ein Drittel der Strecke und die Biskaya vor sich. Noch eine Woche.

Eine stürmische Woche, die allerdings keine Probleme mehr bereitet - nur eine unangenehme Überraschung: Die „Carola“ zieht eine Ölfahne hinter sich her. Irgendeiner der beladenen Tanks ist Leck und verliert Ladung. Für mich neu und interessant zu beobachten ist, welchen Einfluss die Ölfahne auf die Wellen achteraus hat. Links und rechts von der Spur des Schiffes sind die Wellen deutlich höher und kräftiger, als auf öliger Strecke.

Am Eingang des Ärmelkanals kommt uns ein deutscher Seenotrettungskreuzer entgegen. Weil Öl verloren wird, darf das Schiff nicht durch den Nord-Ostsee-Kanal fahren. Nach Kopenhagen muss der Umweg über den Skagerrak-Kattegat genommen werden. Ersterer ist im Winter ziemlich unberechenbar und es können gewaltige Wellen auftreten.

Die Überführung geht allmählich zu Ende und alle wissen, dass die meisten Besatzungsmitglieder in Rotterdam „den Sack nehmen“ können. Schwermut breitet sich aus. Der Verlust dieses Schiffes, das allen einiges abverlangt hat, ist schwer.

Durch den Nord-Ostsee-Kanal Richtung Rotterdam gibt es für mich noch ein wichtiges Gespräch mit Jens:

„Du bist ein komischer Vogel. Tu dir selbst den Gefallen und mustere als nächstes noch einmal auf einem Kümo an. Dann wirst du feststellen, dass deine vermeintliche Erfahrung mit dem ersten überhaupt keine war. Es war ein Reinfall. Sonst nichts. Es war etwas Einmaliges, das sich für dich nie wiederholen wird. Kümos sind Klasse! Die Atmosphäre ist familiär, man wird ganzheitlich gefordert und vieles wird nicht so verbissen gesehen, wie auf großen Pötten. Die ähneln viel mehr Fabriken, als du denkst.“

„Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie meinst du das? Schau uns hier an. Was ähnelt hier einer Fabrik?“

„Auf jeden Fall die Arbeitszeit. Darfst du hier in die Maschine hinunter? Nein! Aber auch hier machst du ja keine allgemeine Erfahrungen. Hier ist alles einmalig und nicht vergleichbar mit anderen Schiffen. Bist du schon mal vom Fahrrad gefallen?“

„Ja!“

„Und? Hast du seitdem nie wieder ein Fahrrad bestiegen?

„Doch! Natürlich! Runtergefallen und wieder rauf auf den Sattel.“

„Genau das meine ich. Wenn du nicht sofort wieder aufsteigst, bekommst du mit der Zeit eine immer größere Abneigung, sprich Angst, dagegen. Dann stellst du nach Jahren fest, seit dem Sturz hast du nie wieder im Sattel gesessen.“

„Wenn dir die Freundin wegläuft, versuchst du es ja auch direkt mit einer Neuen.“

„Pass auf, was du sagst. Ich habe keine Freundin. Ich bin verlobt.“

„Komm, komm! Es war ein Scherz. Ich habe aber auch ein echtes Beispiel: Ich erzählte dir ja schon, daß ich bei den Segelfliegern war. Da wäre ich einmal fast abgestürzt mit einem fremden Fluglehrer, zu dem ich noch kein Vertrauen hatte. Als ich nach einer sehr problematischen Landung schwer geschockt und mit zitternden Knien auf dem Rasen stand, weißt du was da mein Fluglehrer sagte? „Willi, sofort wieder rein in die Maschine. Wir drehen noch eine Runde. Wenn wir das jetzt nicht machen, wirst du nie mehr ein Segelflugzeug besteigen.“

„Ich merke, du hast mich verstanden. Mach es gut, Vogel.“

Danach drücken wir uns zum Abschied kräftig die Hände und gehen ohne weitere Worte mit einem Pokergesicht auseinander.

Nach diesem Abenteuer ist mir klar, dass ich noch einige Jahre weiter zur See fahren werde - auf jeden Fall bis zur Matrosenprüfung.

Viele Monate später erzählt mir ein unbekannter Fahrensmann, daß die „Carola“ ihren Reeder finanziell ruiniert hat. „Der ist pleite!“ Bereits der Kauf des Schiffes sei ein Risiko gewesen. Hinzu wären dann die unsinnige Organisation der Über-führung des Schiffes und die Kosten für die Nach-Reparatur in Rotterdam gekommen. Das alles sei finanziell zuviel gewesen, so dass die zwei wichtigsten Investoren abgesprungen seien.